妙机其微

——石鲁写生画稿考察

2023-02-21王远峰西安美术学院陕西西安710065延安大学陕西延安716000

王远峰 (1.西安美术学院,陕西 西安 710065;2.延安大学,陕西 延安 716000)

石鲁家属分别于2012、2014、2017年分三批将石鲁生前的书画作品捐赠给中国国家博物馆。至此,中国国家博物馆成为研究石鲁的重要机构。在这批作品中,有大量石鲁创作过程中留存下的画稿,包含草图稿、色彩稿、创作底稿、写生稿、临摹稿、技法实验稿等[1]。在进行首批捐赠的2012年,北京画院同期举办了“风神兼彩—石鲁的创作与写生(1959—1964)”展览,展出了石鲁在1959—1964年期间的大量写生画稿。其中多数为未曾公开展出的写生画稿,有的并未完成,有的连画带写,有的精彩绝伦,有的不可名状。这让我们看到了一个画家创作过程中的真实状态,尤其是作为画家的笔者,一下被拉回了石鲁的那个时代。

一、石鲁留存画稿概述

据石鲁家属介绍,在石鲁留存的画稿中,写生画稿的比例超过70%。这个数据告诉了我们一个不争的事实:石鲁的艺术发展源于写生积累。纵观20世纪新中国的美术发展,“写生”成为高频率词汇广泛出现。随着新中国的建立,为反映新中国建设需要的意识形态,国家号召画家们深入生活,到群众中去、到自然中去。《在延安文艺座谈会上的讲话》的思想路线继续为新中国的美术家们指出“为谁画”“画什么”的方向。众所周知,传统中国文人画的表现对象以文人士大夫的上层审美为主流,笔墨表现多体现文人雅士的精英属性。而面对新中国所倡导的“大众化”路线,美术创作需要“为工农兵服务”[2],表现底层人民的生活,笔墨表现需从精英审美走向大众审美。人民生活中的许多物象并未出现在画史中,从技法层面就让许多老画家望而生畏。面对国家意识形态上的倡导,显然,明清以降的写意文人画无法满足现实表现的需要。“怎么画”成了中国画家面临的问题,即使是潘天寿、李苦禅、陆俨少等艺术大家,也不得不思考突破的路径。

石鲁也不例外,他并不能脱离时代的困境。从20世纪50年代初期,他就开始深入田间地头,进行写生训练。为此,他还给自己制作了专门的写生工具。20世纪50年代,我国正处于建设初期,物资相对匮乏,市场上尚没有专门用来作画的画箱等工具。为了写生的便利,石鲁自己动手设计,再找来匠人特制了可供外出写生用的画箱、衣服。在石鲁的画稿中,有一批尺寸为16.5 cm×11 cm或11 cm×32 cm的画稿,皆是石鲁用这种自制画箱,深入基层生活完成的写生稿,这类尺寸的画稿占据石鲁写生画稿中的大部分,记录着石鲁在日常生活中的发现,在艺术上的兴趣点,也体现了石鲁在艺术创作上的才情。透过石鲁现存的创作,我们都能找到使用的画稿原型。

二、石鲁留存画稿的价值

在谈到美术创作的问题时,石鲁认为:“不到生活中去就找不到艺术,或者,要搞创作必须取之于自己直接见到的生活。”现代画坛广为传用的“一手伸向传统,一手伸向生活”这一口号[3],正说出了石鲁对待生活与经典的态度。石鲁极其重视写生,他早年在成都美专学习,进行过西画的素描色彩训练。后来到了延安,也是勤于速写写生。他的朋友李琦回忆,延安时期的石鲁即使平日里带孩子,也要想办法不耽误美术的练习。正如石鲁自己后来回忆说:“搞创作只要自己勤快,可搞的东西还是不少。但需要经常深入生活,经常画速写。那时我已经有了孩子拖累,常常让孩子骑在肩上,再用皮带将他拴在自己头上,然后到外面去画速写。”他在《画语录》(生活章)里写道:“置身于生活斗争之外者,艺术之智慧与灵感不会降临在冰冷之头上。”可见,石鲁对深入生活进行绘画素材积累有着深刻认识。

石鲁早期在延安的写生,多以钢笔、铅笔完成,从现存的延安时期画稿可以看出。20世纪40年代这一时期的画稿明显受西方绘画影响较深,注重光线明暗所呈现的客观形态,在表现上多借鉴版画线刻的肌理语言,单线重叠的线条肌理形成繁密对比,构成画面的黑、白、灰对比。

这一时期的写生画稿,在内容上反映了农民的民主生活,刻画了人民群众健康、朴实、勇敢、勤劳的形象。如《抗击胡匪》画稿,石鲁以组画的形式表现了军民同心,共同抗击胡宗南部队的侵略的故事,《算账》《下地》《学习的女八路》等画稿皆呈现了那个时期民主生活以及军民同心的状态。也有反映革命生活斗争的画稿,如《民主会》《村民大会》《斗地主》《扛枪民兵》等[4],反映了延安时期的民主革命生活。版画作品《民主批评会》便是石鲁根据这几张画稿积累而创作所得。这一时期的创作带有明确的政治目的性,因此,这一时期的画稿也较多地呈现了记录、收集的功能,多是对革命现实主义的再现。

新中国成立后,为了反映社会变迁带来的改变,石鲁根据延安时期的写生画稿《米脂的地主宅院》《朝阳门》等素材,创作了在中国现代版画史上有着重要价值的木刻作品《打倒封建》。画稿《米脂的地主宅院》是用铅笔画在纸片上的一幅描绘陕北地主庄园的记录性速写,《朝阳门》则画了一座年久失修的老城门门头。和画稿对比,石鲁保留并加强了老城墙所呈现的仰视构图,把地主庄园架在画面上方。作品在抓取物象感觉上,有意识强化了具有形象特征的城墙、城门、宅院,并有秩序地建构了城墙、城门、宅院在画面中的比例,军民自下而上形成的重节奏夹杂着戕戈利器,形成画面的方向线,最终都指向整幅画的画眼—城门,城门上方有几个站立的人物,点明了画面的主题—封建已被打倒。我们尚无法分辨石鲁创作此作时是先确定主题,还是因看到速写画稿而激起对革命生活的回忆才有了此作。但可以明确的是,画稿《米脂的地主宅院》《朝阳门》为作品《打倒封建》提供了典型形象来源[5]。王朝闻说:“主题的深刻性要求形象的丰富性,主题的明晰性要求形象的单纯性。”形象的丰富性、单纯性皆源于艺术家在日常生活的发现、积累,而这种发现积累,体现的是艺术家的内心关照。

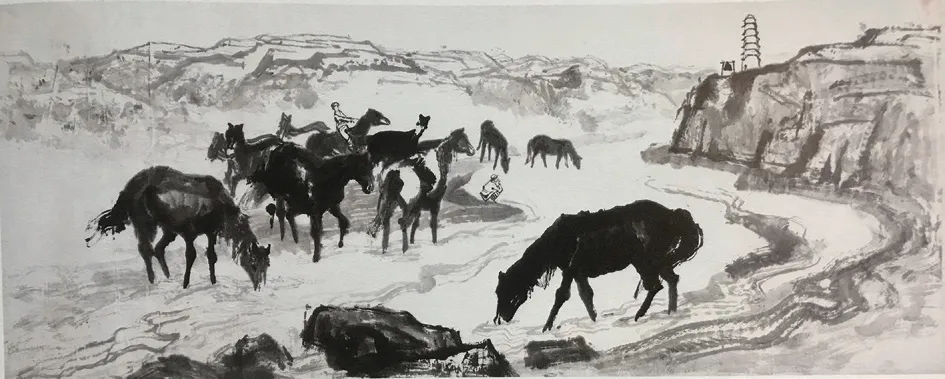

图1 石鲁存稿

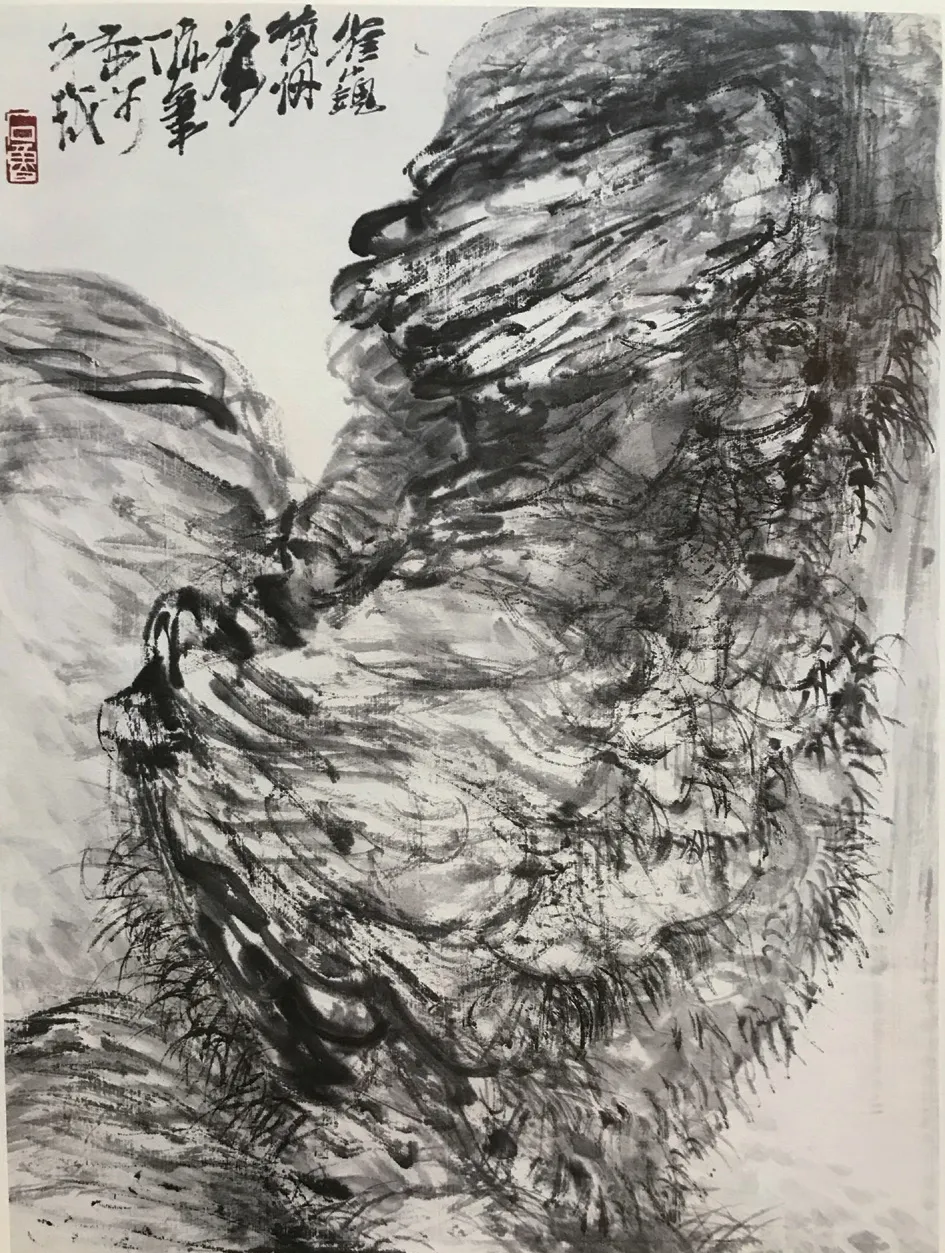

图2 石鲁存稿

三、石鲁留存画稿中的表现技巧与情感表达

石鲁的写生画稿,也效仿了传统美术家们在搜集素材过程中的表现技巧。如作于1955年的《印度舞》画稿,在以速写的形式记录正在跳舞的印度女子形象时,为了储存记忆,用文字对人物的所穿服饰的颜色、配置搭配进行了标述。这种作为图像记录所添加的文字记录,同敦煌壁画中画工们为了物象的形色关系所进行的文字标述异曲同工,均体现了画稿作为记录的功能。透过这些细节可以看出,石鲁在搜集、捕捉生活原型方面的积极性很高,他非常注重对对象的深层理解、剖析。石鲁在看到学生李世南的画时语重心长道:“无论画钢笔画,还是画其他,要深入去研究理解、掌握它,尽可能画得精致,不要停留在表面上。”绘画终究是探究如何“观看”的问题,由画家主观生成的图形关系传达到观者眼里,从而产生各种生理机能的反映。

因此,眼睛在“观看”的过程,势必会对看到的物象有所选择,以便获得新的经验。这种新的经验,要承载意识形态的理想化行为范式的参照系,如同诗歌、小说这样的作品能提供一种礼节体系。使观者在“观看”画作时,亦能体会到自己曾有的生活体验,欢快愉悦的状态、沮丧悲伤的心情等都能从画中“观看”得到。

当我们试图探寻往昔大师创作奇迹的“密码”的时候,大部分人往往忽略了可以真正帮助其窥探奥秘的媒介—作画的工具材料。古人已有言在先:“工欲善其事,必先利其器。”艺术家的成功无不依赖于某些特殊的材料、工具,就像武术家都会选用一件适宜的兵器。西方的荷尔拜因、梵高等艺术家也需要依赖某种顺手的调色板作画。石鲁似乎是早早就洞察了大师们作画的先决条件。前面我们提到他自制画箱,事实上,他对于工具材料的探索远不止于自制画箱那么简单。行军床、作画专用服、写生雨伞等一应俱全,他是将自己的生活状态完全搬入了每一处写生场景。

梳理石鲁的写生画稿发现,他总能在物象的质感表现上别出心裁。对陕北黄土高原、禹门黄河、西岳华山的表现总能突破前人,自出机杼。考察这一缘由的产生动机,最终让我们将视线落到了一部望远镜上。无论是石鲁本人还是他的家属、学生,在回忆石鲁的文章中,都多次提到石鲁写生时常用一副德国制望远镜。

在外出写生的过程,因为眼睛视力的有限,画家通常只关注眼前的景象,对于远景或超出可视范围的景象多以概念化的程式处理,这一方法在古今中外的经典名作中皆能看到。当画家借助望远镜写生,远处看不见的景象因为光学仪器的助力,变得清晰可见。但又因为望远镜对眼睛的占用,画家在作画的时候又不得不将视线收回到宣纸上,远景在望远镜下看得不管有多清晰,此刻只能凭记忆呈现,这就体现了画家眼睛捕捉物象的敏锐性。长期的望远镜使用,必然锻炼了画家的这种捕捉新鲜事物的敏锐感知力。事实上,这对于一个画家来说才是最重要的事情。石鲁在和中央美术学院研究生的交谈中,提到曾和李可染的研究生黄润华说:“我们用科学证明一下,你看那个树枝有什么画头?好像没有,你不信拿望远镜看看。一看,哎呀!发现树尖上冒芽了……”春天的信号就在枝头,石鲁注意到了。可见,一个好的画家一定要有超乎常人的感知力,能在平常中发现不易发现的美。

1965年春季,安康朝天河桑山行采风,是长安画派几位代表画家的最后一次集结,也是石鲁的最后一次写生。三个多月的蚕乡生活,石鲁积累了大量的写生画稿,目前整理到桑山行写生画稿五十余幅。透过这五十余幅写生画稿,能看到画家将生活美学化的努力。在石鲁的写生画稿中,有许多画得不尽如人意的画稿,如果事先告知,或许会被误以为是当今美术学院的学生习作,画面的表现和一个美术学院学生的水平并无差距。这却启发我们进行新的思考,石鲁在写生中关注的并不是结果,目的不在于“呈现”而在于“感受”过程,画稿只是感受的图像呈现。石鲁从1937年第一次去峨眉山写生,至1965年最后一次到安康朝天河写生,这28年间的生活寻源、搜妙创真为石鲁的艺术创作积累了丰富素材库。同时也生成了石鲁的艺术方法,画家试图通过写生,以自己的“观看”,构建一种“想被观看”的视觉图像。

图3 石鲁存稿

四、结语

唐代司空图《二十四诗品》中说“素处以默,妙机其微”。当我们安然淡泊而静默地自处时,便能领悟诗的细奥精微。石鲁在写生中,正是在追寻这样一种心境,用画笔寻找大自然的细奥精微,从万千自然中挖掘普遍中的典型性。