七七事变前毕森的延安四日行

2023-02-18王铁柱天津

○王铁柱(天津)

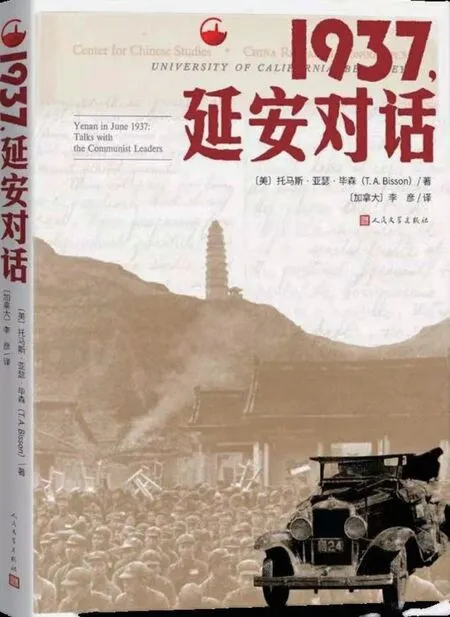

1937年七七事变前夕,美国学者托马斯·亚瑟·毕森和欧文·拉铁摩尔等一行人于6月21日到达延安。毕森用铅笔在两个笔记本上记录了4天的延安之行,这些笔录成为《1937,延安对话》一书的最初手稿,这部极具史料价值的原始档案详细叙述了毕森等人在延安4天的具体情况,为我们了解七七事变前中共的抗战主张、延安的风土民情,进而理解“中国共产党为什么能”提供了极其珍贵的文字、照片等叙事史料。这也是继埃德加·斯诺《红星照耀中国》、艾格尼丝·史沫特莱《伟大的道路》等著作后,国外学者记录延安面貌的又一力作。

当时毕森时任美国外交政策委员会远东事务研究员,研究领域主要为中日关系。这年3月,他以美国外交政策协会远东问题专家的身份远赴北平从事研究。5月底,毕森在南京采访了陈立夫,但陈对国共合作的态度令毕森对时下的中国境况忧心忡忡。他迫切地想了解中国共产党对待时局的主张。在埃德加·斯诺的搭桥牵线下,毕森同美国汉学家欧文·拉铁摩尔、《纽约时报》主编菲利普·贾菲及妻子艾格妮丝一行4人于6月7日从北平正阳门东的老火车站乘车奔赴延安。由于当时国民党当局对前往延安的外国人进行严格盘查并设法阻挠,因此为避免麻烦,毕森一行人扮作观光游客,途经石家庄、太原,再经西安才到达延安。

热情难忘的欢迎

6月21日下午6时,毕森一行人风尘仆仆抵达延安,并受到了热情的招待。尽管当时延安物资匮乏,但食堂仍炒了好几盘菜招待毕森一行人。当晚,除了驻守云阳镇前线的彭德怀未到外,延安几乎所有的高级领导人都来看望毕森一行人,更让他惊讶的是来看望的人几乎都会说英语。让毕森印象深刻的是,毛泽东始终没有离去,他一直兴趣盎然地在窑洞里陪伴着毕森等人直到最后。

欢迎仪式上大家还即兴表演了一些节目:先是士兵们演唱红军歌曲,在大家的邀请下,毕森也唱了两首美国歌曲。欢迎仪式一直持续到深夜,毕森在当天的日记中写道:“一种异乎寻常的轻松甚至是欢乐的气氛,充溢着整个夜晚。这种气氛所留给我们的感受,是难以言传的,而只能去体验。它充满了迷人的魅力,并从此伴随着我们,日益增长。”

赴延安前,毕森在北平与家人的合影

随处留心的观察

采访之余,毕森等人还留心观察延安的日常景观。毕森观察到毛泽东、周恩来、朱德等在平时的生活中均保持着朴实作风,他在笔记中写道:在平日的生活里,“他们在街巷中行走时,也看不到前呼后拥的卫兵、戒备森严地保护他们的现象。”中共高级领导人之所以能如此近距离地同普通民众生活在一起,用毕森所记录的毛泽东的话来说:“共产党在这方面是不会追求一己私利的。共产党是为大多数人民的利益服务的,为国家和受苦难的老百姓服务的。”

毕森还观察到中国共产党人对人类社会发展规律的科学把握,让他们展现出的强大自信。面对日本帝国主义的侵略,怎样协调好同国民党的关系、如何探寻救亡驱敌的道路,这成为摆在中国人民面前的时代之问。毕森写道:中国共产党的领袖们显然已找到打开通往这条正确道路的钥匙。在毕森看来,“中国共产党的领导人之所以毫无顾忌地透露出这些讯息,是因为他们无比坚定地相信,自己此刻正站在历史转折点的紧要关头上,并能清晰地展望到前景和未来”。

在延安采访之余,毕森等人还会在延安街头上走一走、看一看、问一问。在街上的行军队伍里,毕森记录了年轻士兵的行军历史:

“队伍里都是些年轻的士兵。他们仅仅用了两个小时的行军时间,便从延安走到了甘泉。”毕森还专门详细记录了队伍中一名青年红军战士的光荣行军轨迹:“队伍中有一个小兵。他才19岁,却已走过贵州、云南、四川、甘肃,一路跋山涉水,风餐露宿,终于抵达了陕北高原。”毕森还注意到了年龄更小的“红小鬼”的日常精神面貌:“就连吹军号的红小鬼的面颊上,也会浮现出腼腆却自豪的微笑。自尊与高贵,俯拾皆是。”这些“红小鬼”虽然面庞腼腆稚嫩,但却透露出对革命的饱满自信和对中国共产党的忠诚信仰。

无限感慨的欣赏

6月22日结束完一天的采访后,毕森与毛泽东、周恩来等人在朱德家吃晚饭。夜幕低垂,众人一同去剧院观看文艺表演。延安礼堂设备简陋,但却上演了包括话剧、活报剧、芭蕾舞剧等丰富多彩的艺术作品。延安物质匮乏与精神充盈的强烈对比让毕森产生了无限感慨。

毕森《1937,延安对话》

毕森感慨这些演出作品对延安军民的强大宣传动员作用。他留意到所上演的每一个作品都传达着某种信念、传递着某种思想:或是破除封建迷信思想、或是讲究生活卫生、或是抵抗日本侵略、或是推进民主政治选举等,既有二胡竹笛伴奏的芭蕾舞选段,也有话剧高尔基的《母亲》。从一幕幕的演出中,毕森看到了这些艺术作品背后所透射出的强大感召力,也感受到延安的开放包容精神。

更让他印象深刻的是,中共领导人观看演出时没有特殊席位,大家都是坐在狭窄的木板凳上,挤在红军战士之间。在日记中,毕森写道:“在大礼堂中观看文艺演出时,领袖与其他人一样,皆为普通观众,大家随意就坐,没有特殊席位。”毛泽东、周恩来、朱德等人同观看演出的群众一样,对每个节目都鼓掌。中国共产党领导人与民众心连心的那种情怀令毕森十分感慨。

1937年,毛泽东与托马斯·亚瑟·毕森等人合影。照片中左起依次为菲利普·贾菲、佩吉·斯诺(尼姆·威尔斯)、欧文·拉铁摩尔、毛泽东、毕森、艾格妮丝·贾菲

紧凑充实的调研

6月22日一早,毕森访问了抗日军政大学(简称抗大)。受物资匮乏制约,抗大的教学设备非常简陋,供阅读的书籍也严重缺乏,使用的教材大多数是油印机刻印的。抗大学员要学习的课程有军事训练、马克思主义理论教育、中国近现代史、政治科学、政治经济学、哲学辩证法等,其中一门重要的必修课程是政治组织实训课。抗大对学员政治素质的培训是非常突出的。政治课教程强调团结一致、共同抗日。抗大共有20名左右的全职教员,包括毛泽东、朱德等在内的党的领导人也会亲自讲授军事、政治等课程。抗大每天有3个小时的授课时间、3个小时的自习时间、3个小时的集体讨论时间,这显示出抗大的一些现代教学法特征。抗大对政工人员的培训时间只在4个月左右,这主要是因为抗战使得军队对政工人员有紧迫需求。抗大学员人数有1500名左右,生源地涵盖了全国各地,还包括部分少数民族学员。生源有三分之二来自根据地,三分之一来自非根据地地区。抗大有不少学员来自于优裕家庭,但他们放弃安逸生活奔赴艰苦的延安,面对艰辛,他们却能安之若素。在毕森看来,“他们这种态度也证明了延安精神的魅力所在。”

这天中午时分,毕森还与好几名抗大的教员、学员进行了访谈交流,“他们的精神面貌和高昂的士气都给人留下了深刻的印象,与身旁那些空旷简陋的宿舍和课堂,形成了反差巨大的鲜明对照。”

紧锣密布的采访

6月22日下午,毕森在毛泽东那间简朴至极的窑洞书房,对他进行了第一次访谈。毛泽东的这间书房不大,几个人就挤满了。采访开始时,毛泽东先让采访的每个人介绍自己从事的工作,大家一边喝茶一边聊天,这种形式让毕森感到亲切随意。在访谈过程中,毛泽东始终起着主导作用,并有意识地让这次采访以问答的方式进行。毛泽东每说几句话就会停顿一会儿,给毕森和翻译留出充足时间做采访笔记。他不时抛出的一些隽言妙语让整个采访十分轻松。“身材瘦削,动作敏捷,浑身上下透着一股青春的活力,显示出年轻小伙子一般的气质来。”整个采访过程中,毛泽东表现出来的潇洒自如给毕森留下了极深印象。

6月23日10时,毕森等人对朱德进行了采访。朱德虽然年轻时曾在欧洲留学,但“他的面孔,是中国革命运动中一张地地道道的农民的脸庞。他的言谈话语通常也是简明扼要、直截了当、清清楚楚的”。在采访进行时,徐向前来了,于是毕森对他们两个人一起进行了访谈。两人都是军事将领,但所谈话题却又多围绕政治问题,因为延安的领导人已经普遍自觉运用了“党指挥枪”这条铁的原则。

朱德与毕森、拉铁摩尔等人合影

6月23日下午,毕森对毛泽东进行了第二次采访,毛泽东在这一次访谈中针对国共合作以及中国共产党的抗日主张等发表了看法。毛泽东表达出了中国共产党的强大革命自信,强调“如果全国都按照中国共产党的计划走,敌对阵营的铁壁铜墙就必将被击溃”。乐观源于自信,自信源于智慧,智慧源于中国共产党人自觉将马克思主义理论与中国革命实际相结合所得出的对社会发展规律的通晓和运用。毕森记录道:“共产党领袖们的举止言谈,无不流露出异常乐观的情绪。”“这种乐观是伴随着自信的光焰同时散发、传播出来的。”“往昔的经验,当今的形势,未来的局面,古今中外,纵览全球,一切的一切,均在中国共产党领袖的运筹帷幄之中。一切的一切,都承载着充满希望的神秘的预言。”

6月23日下午,毕森等人还对博古进行了采访。博古时任中华苏维埃共和国临时中央政府西北办事处主任,采访话题主要是当地的土地政策、民主选举、统一战线、少数民族政策等。为了获得地主的支持以构筑抗日民族统一战线,在延安,中共实行减租降息政策,地租“最多不能超过三成”,高利贷盘剥是被绝对禁止的;鼓励自主动手、生产开荒,开荒后的土地财产权也会得到政府承认。由于政府官员薪金很少,所以行政支出也就很少。延安的军队实行自给自足,有时还会帮助乡村耕种公田。为了让农民有更多收成,中共不仅为农民建立农业生产互助组、修整农田,还为互助组提供生产资金购买种子、农业工具等。此外,为了鼓励发展手工业,中共在延安还积极筹建铁匠、木匠、纺线织布等行业互助组。这些举措,极大地激发了当地的生产积极性,为巩固陕甘宁边区提供了良好的物质基础。在民主选举上,中共在陕甘宁边区正实行用民选政府代替土地革命时期的苏维埃政权机构的措施。在少数民族和宗教问题上,中共实行少数民族自治政策和宗教信仰自由政策。延安的蒙古族、回族、藏族等少数民族民众都得到很好的尊重,少数民族的政治权利、经济利益、语言、宗教信仰等也都得到很好的保护。

6月23日晚饭过后,毕森对周恩来进行了采访。“他留着胡须,是个干净利落、衣冠整洁的人。普普通通的红军军装穿在他身上,却能显示出卓尔不群的风采来”。在毕森看来,周恩来虽然是一名资深共产党员且从事地下工作多年,但仍像个知识分子。周恩来表示愿意用英文进行访谈交流,他非常乐意且毫无顾忌地提供国共合作的细节,并表示在一些关键问题上国共基本达成协议。毕森认为:“中国共产党的领导人之所以毫无顾忌地透露出这些讯息,是因为他们无比坚定地相信,自己此刻正站在历史转折点的紧要关头上,并能清晰地展望到前景和未来。”

当时,中国共产党领导人遭到国民党的大力“妖魔化”,而毕森通过与他们面对面的采访和交流,却看到了另一番景象:“他们往往高瞻远瞩,能够预测到未来的光明前景,仿佛一切都历历在目,就在他们的面前,栩栩如生地展现。”在中国共产党领导人的带领下,延安民心团结、军民一致,使延安由内而外散出发凝聚力、向心力。

延安的最后一日

6月24日是毕森一行人在延安的最后一天。这天早上,在朱德的主持下,毕森等人为正在参加培训的红军战士进行了一次露天讲演。数百名军人或是席地而坐,或是坐在长凳上,听毕森、拉铁摩尔等人的讲演。毕森讲道:“在延安,我们是站在全中国乃至整个亚洲反对殖民主义、反对封建主义的革命运动的中心。”

6月24日下午,拉铁摩尔还花了一整个下午对红军中的少数民族战士进行访谈。这些少数民族包括蒙、藏、回、苗、彝、羌、纳西等不同民族。红军长征时曾经过多个少数民族聚居区或杂居区,每经过一个这样的少数民族区域,红军都会积极宣传中国共产党民族平等、宗教信仰自由的政策,充分尊重少数民族风俗习惯,同时还向他们宣传革命主张,吸收他们加入红军队伍。这些少数民族战士跟随红军队伍,跋山涉水到达陕北延安,吸引他们的是中国共产党和红军的政策和主张。

毕森演讲

6月24日下午,毕森等人参观中共中央党校结束后,便收拾行囊准备返回西安。毛泽东、周恩来、朱德、博古等人都来送行,大家彼此送上美好祝愿,毕森等人乘车离开了延安。

短暂四天的回顾

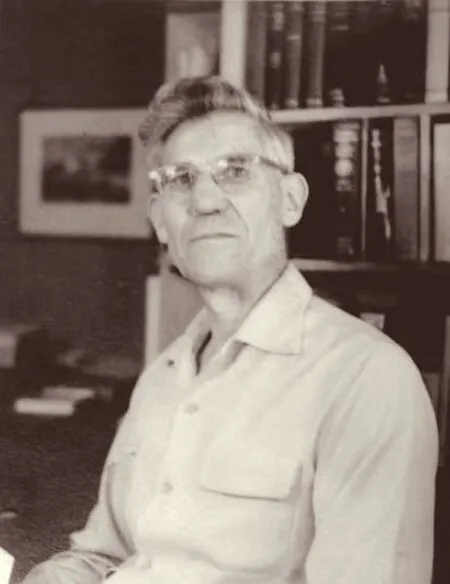

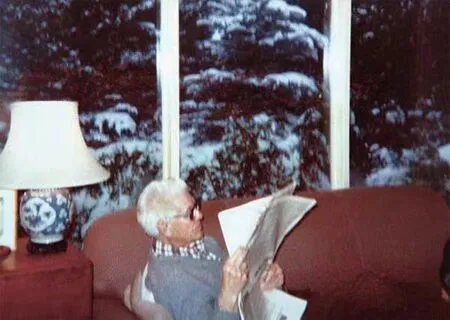

毕森晚年在加拿大家中

延安的短暂4日行,让毕森受到强烈的震撼,“所有到访过那里的外国人,不分先来后到,无不深深受到洋溢在延安各个角落的那种气氛的感染”。这种氛围就是延安普通民众由内而外透射出的精神力量,而对这种无形力量的捕捉,毕森觉得“那是一种无法用语言和笔墨去形容的感受,而只能去亲身体验”。“正是那种无法言传的气氛,吸引了无数追求自由和革命理想的青年学子,从中国的四面八方,奔赴到那片贫瘠的黄土高原上。”延安物质贫瘠,缘何吸引如此之多的青年人赴延安?这是毕森心中的疑惑,这种疑惑在他短短数日的采访和观察中找到了答案,这就是延安民众所拥有的那种高尚精神和道德情操,以及人与人之间的那种平等友好、齐心团结、顽强奋斗的美好氛围,延安民众拥有的是奋斗的充实感以及自由生活的愉悦感。(题图为托马斯·亚瑟·毕森)