从“图像”到“图体”

——“拟像”与艺术人类学路径下的图像认知转向

2023-02-17潘靖之

潘靖之

(复旦大学 哲学学院,上海 200433)

一、引言

“拟像”的概念最早可追溯至古希腊,柏拉图认为与理念具有内在同一性的摹本是真实的,而拟像因其对理念本质的背离被认为是虚假的形象,从而遭到贬抑。德勒兹认为柏拉图理念至上的原则实际上建构了一个不断分有的认知等级秩序,其中摹本是理念最切近的分有者,在模型的同一性和摹本的相似性的保障下保有了真实性[1];而拟像只捕获了事物的外部形式,是对现实理念分有的模仿之模仿,因而是最低层级的“像”。在《智者篇》中,柏拉图依循“理念—摹本—拟像”等级区分了图像制作(eidolopoiiké)艺术中的两种形式:仿像术(eikastiké)和幻像术(phantastiké)(1)Plato, Plato in Twelve Volumes, Vol.12, translated by Harold N. Fowler, Cambridge, Ma, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd., 1921,p.236.,由此圣像—图像(仿像)就受到摹仿法则的支配,并在西方再现历史中成功演化,而拟像(幻像)则被赋予了自主存在的形象地位,从根本上保持模糊,并充满了黑暗的力量[2]1-6。用德勒兹的话来说,它成为“一种已经剥离了相似性的妖魔般的影像”[3]。德勒兹还进一步指出,柏拉图主义的真正精髓不是由模仿产生的“圣像—图像”(icon-image),而是“拟像”。这一形象的首要性质不在于“相似”,而在于“存在”。[4]这是一种缺乏原型的人造物,它不需要模仿世上的事物,而是将自身投射到世界当中。在技术高度发达的后现代社会,“拟像”作为一个“没有本源或真实性的关于真实的模型”,建立了一个“超真实”的“拟像世界”。让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)认为,这是现代性的一大陷阱,不仅凌驾于圣像—图像之上,还威胁到了现实本身。在他看来,拟像以后现代“意识形态”和“生活方式”的幻像之名,打破了以模仿(mimesis)概念为基础的西方再现传统的既定秩序,并进一步超越其上,使之失效。[2]1-6

然而,无论是被柏拉图贬抑的“拟像”,还是鲍德里亚后现代话语体系中的“拟像”,它们似乎是哲学论断中的两极(2)本文选取柏拉图和鲍德里亚的“拟像”概念作为斯托伊奇塔(Victor.I.Stoichita)拟像建构的参照,并非认为“拟像”的概念仅限于此,既然拟像可以从鲍德里亚追溯至柏拉图,那么就意味着概念上的一种嬗变,而正是这种嬗变构成了拟像的历史。这恰恰可以映证斯托伊奇塔的观点,即拟像并不具有单一的意义,即便这个意义是嬗变的结果,但这样的嬗变或许一直处在行进当中。,与“图像”(image)有着不同程度的结构性断裂。如果柏拉图最早讨论“拟像”的概念范围是基于“制图”,与艺术的“再现”相关,那么这样一种价值判断和分级其实拔除了“拟像”的视觉性,因为真与假之类的评判并不依赖于“再现”的程度,而取决于对哲学家所建立的“理念”概念的拓印和移译的程度,“拟像”并未从“像”的视觉本体出发;而鲍德里亚所谓的“拟像的胜利”则夸大了拟像和仿真对当代社会的影响程度,使得“拟像”仅仅成为剖析和抨击资本主义社会的符号工具。这两种断裂都否定了图像本身的视觉性,以及图像根植的信息及认知网络。究其根源,这是自柏拉图以降的传统认识论尊崇理性、贬抑感性(感官认知)的结果。殊异于哲学层面“拟像”的概念建构,瑞士弗里堡大学的艺术史教授维克多·斯托伊奇塔(Victor.I.Stoichita)从艺术人类学的角度出发,对“拟像”的史前史进行了全面的考释。在他的《皮格马利翁效应:从奥维德到希区柯克》(3)Victor.I.Stoichita, The Pygmalion Effect: From Ovid to Hitchcock. trans. Alison Anderson. The Louise Smith Bross Lectures. Chicago: The University of Chicago Press,2008.以下书名均简称为《皮格马利翁效应》。一书中,他认为“拟像”是西方传统模仿史之外的一种边缘现象,即图像本身就被感知为某种“存在”(exist)而非模拟物,它既没有被柏拉图的哲学所驱逐,也非鲍德里亚所揭示的现代性的巨大骗局,“拟像”的发展史是围绕起源神话——皮格马利翁神话建构起来的[2]1-6:塞浦路斯的雕塑家皮格马利翁爱上了自己的作品——少女雕像伽拉忒亚,神灵感其诚意,决定赋予雕像生命。这是西方文化中首个关于“拟像”的伟大故事。

斯托伊奇塔将“拟像”置于西方造像/制图的模仿史之外,并认为它是一种边缘现象,其实是从艺术史和哲学层面分别对拟像进行了重新定位,这种定位一方面赋予图像一种区别于传统模仿史的认知,另一方面也说明了“拟像”作为概念在建构上的复杂性和异质性。斯托伊奇塔认为,柏拉图的“模仿观”其实影响了西方造像/制图起源说的分捩,即“影子投射说”和“镜像反射说”之分(4)关于西方绘画艺术的起源还涉及第三种“暗箱投射说”,但因为这一成像模式涉及19世纪光学仪器的兴起和视觉机制的转向,和前两种传统“造像说”有本质上的区别,所以在这里不列入讨论范围。。“影子投射说”在古希腊的神话传说和老普林尼的《博物志》中均有记述,可以说是最早的关于造像/制图起源的说法。在《博物志》(xxxv,14)中,普林尼首先记叙道:“所有希腊人都一致认为,希腊绘画始于勾画一个男子投影的轮廓,所以图画最初都是用这种方法绘制出来的。”[5]接着,他又讲述了与该观点相关的起源神话:西锡安制陶工迪布塔德斯(Dibutades)的女儿有一位情郎,他即将出门远征,行前,迪布塔德斯的女儿想留下情人的形象作为纪念,于是便根据油灯下男子在墙上的投影勾勒出一幅轮廓,迪布塔德斯随后填入陶土,烧制出一具“黏土雕像”。与此相对的“镜像反射说”则涉及了一则更为脍炙人口的神话,即那喀索斯爱上了自己在水中的倒影。这两种“造像起源说”在柏拉图的哲学体系中经历了复杂的波动(5)根据斯托伊奇塔在《影子简史》中的研究,柏拉图在术语和功能上没能做出一致的区分,在有些文本中,他将水中的映像称为eidola(幻像),而称影子为phantasmata(幻影);在另一些文本中,他又称水中的映像为phantasmata(幻影);并且在图像指涉的分级上,时而将“影”像置于镜像之前,时而又将“影”像置于图像的最低层级。参见维克多·I.斯托伊奇塔:《影子简史》,邢莉、傅丽莉、常宁生,译.北京:商务印书馆,2013年,第21-25页。,最后根据影子和镜像的“清晰程度”,作为幻像的影子为镜像腾出了主角的位置。当然,柏拉图的选择还涉及其更深层次哲学建构的诉求,在他著名的关于知识起源的洞穴神话中,墙上的“投影”是可疑的,它是真实世界的幻像,这就决定了“影子”的模糊和黑暗不足以让它促成一种作为真理的认知。由此,柏拉图之后的艺术作品注定要受到“镜子范式”的制约,这种制约使得模仿成为毫不费力的“水中倒影”的自然产物,因而也就失去了价值,同时“影”像被降至造像的边缘。

虽然“影子”和“拟像”在“像”的类属上是有差别的,但斯托伊奇塔对此类图像的关注反映出一个事实,即他关注的是图像的“差异性”,而非图像的“同一性”。正如他在《影子简史》中所提出的,“影子”与“镜像”的本质差异在于“影”像代表了“他者”,而镜像代表了“自我/本身”。[6]24他认为在普林尼笔下的传说中,图像(投射的影子、反射的影像、画像、塑像)是同一事物的“另一面”,而在柏拉图笔下的传说中,图像(投射的影子、反射的影像、画像、塑像)是对同一事物的一种复制,即同一事物的无限替代。[6]26德勒兹在对尼采的解读中复活了差异原则来对抗同一性思想,他认为存在本身绝不是一种不变的本质。拟像建构在完全疏离、完全差异这一前提上,并将“不相似性”内化,这就是为什么不能称其为模型或复制品的原因。[3]斯托伊奇塔对其拟像的建构显然吸收了德勒兹的差异原则,并在此基础上通过人类学的路径从艺术本身的经验和现象学层面出发,从皮格马利翁神话最初诞生的文本奥维德的《变形记》入手,具体考释了“拟像(伽拉忒亚)”在文学、中世纪绘本、绘画、雕塑乃至摄影、电影中的接受、演绎和流变,旨在描摹出拟像建构中“差异性”的具体表征。差异的多重维度强调了图像自身的能动性与异质性,并将其纳入根植语境共同形成的变动能量网络,由此,“拟像”被作为一种“有机生命体”来加以处理,它是“美学”幻觉主义、艺术神话与工艺技术的联动产物,解构了“拟像”的现代性与后现代性话语特征,并贡献了一种模仿史之外的图像认知转向。

二、图像的“激活”与拟像的诞生

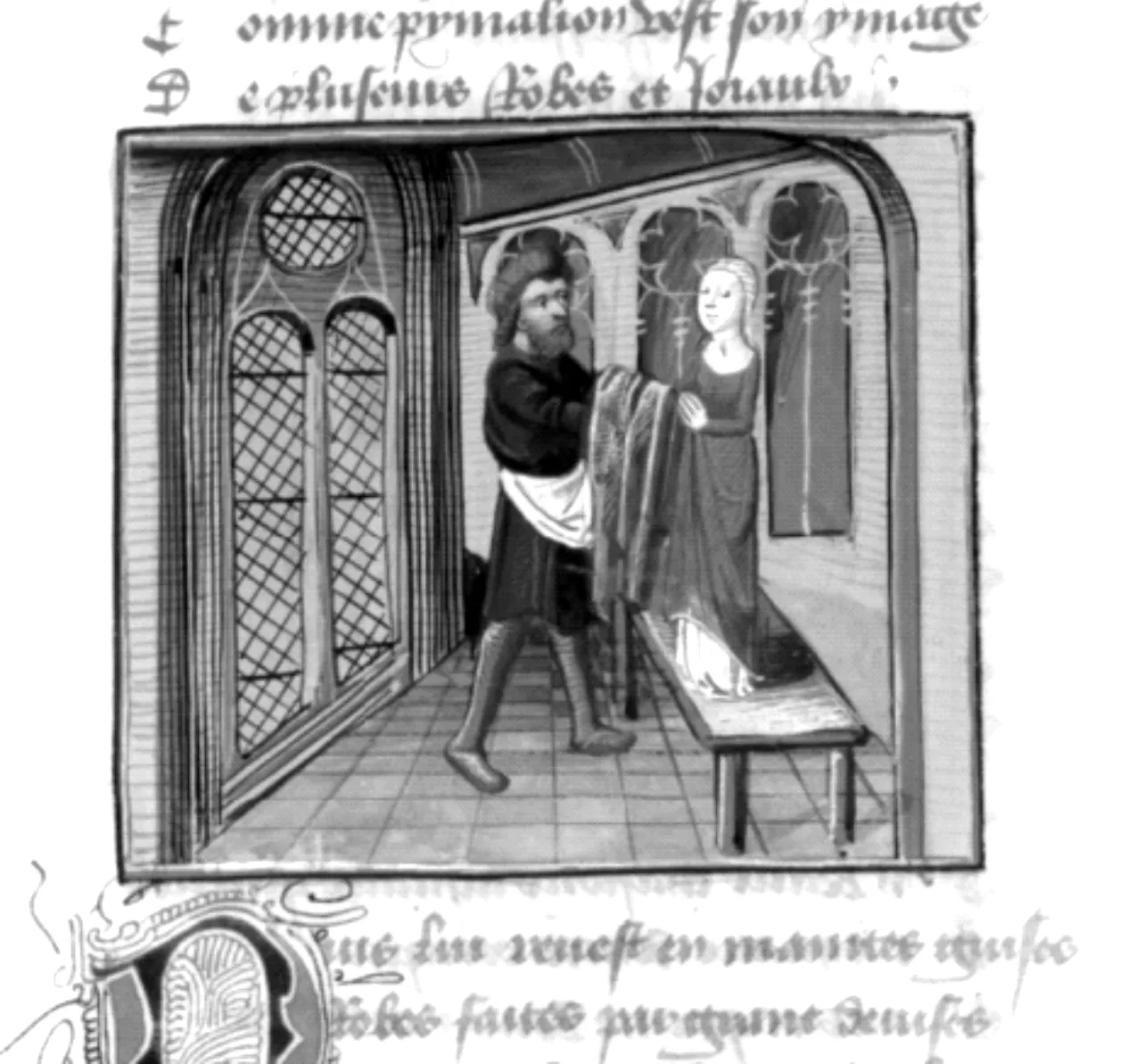

斯托伊奇塔在《影子简史》之后撰写的《皮格马利翁效应》从根本上摈弃了被柏拉图哲学统摄的传统起源神话,转而选用新的创始神话重新建构了一种不属于任何既有话语体系的图像——“拟像”。推动皮格马利翁神话叙事的一个很重要的情节就是“赋予雕像以生命”,在书中这一行为被称为“激活”(animate/animation),这也是斯托伊奇塔的“拟像”成其为拟像的决定性要素。在《皮格马利翁效应》的前两章,斯托伊奇塔详细考释了中世纪绘本围绕元艺术神话所引出的丰富的图像学研究。最初,获得生命的形变仅被委托给文字的力量。在奥维德《变形记》(Metamorphoses)的叙述中,皮格马利翁的雕像经历了象牙到肉体、白色到红色(象牙的白到少女脸上羞赧的红色)、坚硬到柔软的转变,这个“变形”奇迹意味着从“骨”到“肉”的质性转变,象征着象牙雕像无论在尺寸上还是生机程度上都开始具身化。这一转变最初通过触摸的中介达成感官上的确实,即皮格马利翁不断碰触雕像,通过对肉体的柔软、脉搏、体温等生命表征的感受来确认少女雕像的激活。而在让·德·莫恩(Jean de Meun)的彩饰绘本《玫瑰传奇》中,文字的激活之力被让渡给了繁复的色彩装饰,“拟像”的建构依靠的是彩色的衣饰和各种装扮(图1)。其中触觉与视觉的关系被颠倒了,奥维德版本中对非常根本的两种颜色的视觉与象征意义(红—白/骨—血/象牙—肉体)进行了扩充和视觉化显现(图2)。给雕像穿衣打扮的主题在奥维德的版本中也出现过,只不过非常简洁,在《玫瑰传奇》中,这一情节被巨细靡遗地加以呈现,服饰、珠宝还有皮草都成为用来装饰的东西。“穿衣打扮”被皮格马利翁认为是赋予雕像以生命的手段,这个情节其实具有浓厚的人类学色彩,即将“为雕像穿衣”视为传统的、仪式化的行为。

图1 《皮格马利翁装扮雕像》,出自《玫瑰传奇》,MS fr.24392, fol.169r,巴黎国家图书馆

图2 《皮格马利翁亲吻雕像》,出自《玫瑰传奇》(约1480年),MS Douce 195, fol.151r,牛津大学伯德雷恩图书馆

在奥维德的《变形记》中,穿衣情节之后是皮格马利翁与雕像在紫红色床罩上相拥的场景(图2)。然而,在《玫瑰传奇》中,莫恩在这两个情节之间插入了一个复杂的婚礼,在这个场景中音乐作为“激活”要素加入并被特别强调。在婚礼的音乐会上,皮格马利翁弹奏了各式各样的管弦乐器,并边弹边唱,在这种情况下,雕刻家不仅是一个歌手,还是一位魔法师。通过歌唱和乐器来为雕像注入生命的主题也彰显了音乐的“神奇”魔力。音乐能够作为“激活雕像”的手段和中世纪的“人类音乐”(musicahumana)理论息息相关。这个理论暗示着演唱者身体和灵魂的介入,以及他的歌曲对听者身体和灵魂的作用。而根据古代哲学家的说法,声乐或器乐中的元气通过空气波传播,然后到达灵魂。[2]45-47通过聆听,穿透身体的声音能够唤醒人的精神。从奥维德到中世纪绘本,斯托伊奇塔从人类学的角度细致地还原了从书面神话向视觉神话变迁的过程,在这一变迁过程中,雕像获得生命的过程历经了触觉、视觉和听觉的感知变化,但无论这其中支配行动的感官发生怎样的变化,最终的目的丝毫没有改变,那就是给雕像注入生命。

赋予图像以生命,是自“造像”开始人类一直以来的诉求。像—肉的关联可以追溯至古代或原始文化中对死者“具身化”(Verkorperung,embodiment)的渴望。德国艺术史学家汉斯·贝尔廷在《走出死亡的阴影:早期的图像与身体》一文中指出,人类制作图像的原始动机是为了克服死亡,也就是用“像”来代替“肉体”。[7]这类图像制作的线索之一可以追溯到杰里柯(Jericho)出土的涂有彩绘的死者头骨,目的是用图像的制作来恢复死者在生者世界中的位置。[8]98贝尔廷进一步表示,从人类学的角度来看,早期先民制作图像,其主要目的是希望图像跟它的表现对象“混同”起来,也就是图像—身体—生命的融合,以此将图像等同于活人来对待。并且,早期的与“激活”相关的图像巫术的仪式活动也包含了将图像跟表现对象的混同,例如,埃及的“开嘴仪式”便是将雕像作为替代性的身体来激活的巫术程序。[8]100皮格马利翁神话中的“穿衣打扮”和“婚礼中的演奏”实则也是与此类似的仪式性活动。

事实上,人类早期制作图像并通过某种方式赋予其生命的程式也已经出现在创世神话中。《圣经》中记载,上帝先用尘土造出了亚当,然后将生气吹给他,使它具有了生命;而中国的女娲造人也遵循着相同的步骤。神创的这一活动和古代工匠制作图像的过程类似,贝尔廷指出学界认为这是“对世界的拟技(techno-morphe)解释”。[8]101可以看出,贝尔廷和斯托伊奇塔之所以都选择了以人类学作为研究方法的路径,其目的在于还原造像过程中的一种原始驱动力,即克服死亡、留存生命的欲望,而原始造像和神话、巫术魔法与圣灵说的纠缠也为史前图像注入了不同的魔力。

然而,除此之外,斯托伊奇塔还注意到了造像过程中的力比多成分,也即人类制作图像不仅投射了对于生命的欲望,还有对性爱的欲望。他在《影子简史》中描述“影子肖像”传说时就已经提出这个观点,他认为“黏土肖像”产生的起因应当在一种性爱关系的中断、一种分离和一种原型的离去中去寻找[6]11,因为影子帮助迪布塔德斯的女儿通过创造一个替代物而获得了她即将离别的情人的形象,从而承载了他们之间的爱恋和她自己的爱欲。而在皮格马利翁的神话中,奥维德作为中世纪“爱的艺术”的大师更是强调了“雕像获得生命”过程中的力比多成分。在赋予生命的一系列行动中,连续的“触摸—亲吻—说话—拥抱—爱抚”既是一种爱欲的表达,也是一种爱的仪式,而雕刻中的反复雕琢,则与皮格马利翁的触摸一样都具有一种“性爱”的本质[2]14-15。为此,斯托伊奇塔再次强调,后尼采主义和后弗洛伊德主义中,没有人能够继续怀疑,由人类制造的图像是权力的容器、欲望的装置,并且创造力和图像注视都遵从某种冲动,其中性欲的冲动,如果不是唯一的,至少肯定是最强烈的。[2]1-6

图像的激活,以及对造像过程中力比多驱动的强调,实则突显了图像本身的能动性。在艺术人类学家阿尔弗雷德·盖尔(Alfred Gell)的“能动性”理论中,由象征物、艺术家、观众和创作原型等四要素缔结的艺术关系网是流动的,四要素之间的能动与受动关系在不同的网络关系中会相互置换,由此打破了能动/受动的二元对立和固有标签。斯托伊奇塔的“拟像”正是对这一破除的一种印证。可以看出,无论是斯托伊奇塔、贝尔廷还是盖尔,他们的人类学路径都指向了“活图像”的诉求,即“图像作为生命体”的动态认知,而非传统的基于凝视或静观的静态的、扁平化图像。这也是为什么斯托伊奇塔选择奥维德《变形记》中的神话来作为“拟像”建构的引子,它的“变形”根基为图像的“激活”和拟像之“体”的概念提供了本体论意义上的支撑。

三、皮格马利翁效应的本质:“原型—摹本”层级之外的拟像

图像的激活意味着“拟像”这一形象的首要性质不在于“相似”,而在于“存在”,这也是斯托伊奇塔的“拟像”所强调的特质。“拟像”作为实存的观念可追溯至古希腊图像观的形成。让-皮埃尔·韦尔南(Jean-Pierre Vernant)认为,希腊的图像观念经历了“从替身到图像”的转变,即“从对不可见之物的呈现(Vergegenwartigung,presentification)转变为对外观形象的摹仿”[8]102。他所说的“替身”(double,有些文本译作复象)是一种特别的雕像类型,尤其是klossos(石像)和xoanon(木像),[8]102它们在古希腊人的葬礼仪式中发挥了替代的功能:石像被置于墓底作为死者之身的替代,而木像则可被置于荒山野林里代替亡者的灵魂。韦尔南的解释恰恰印证了“影子肖像”的传说,即“当一个远行的人似乎永远消失时,或在他死后无法带回其遗体并为之举办葬礼时”,为了防止死者游荡于生死两界之间的灵魂对生者世界的侵扰,有必要用一尊石像来对死者进行招魂。[9]因此,在古希腊图像观中,影子和作为替身的石像/木像都是类似灵魂(psuchē)的存在,是生与死进行交流的中介。因为这些“像”和灵魂之间的密切关系,韦尔南将其归为一类,统称eidōlon(幻像)。

在“替身”阶段,这类雕像不需要在外形上与外界事物相像,通常是个粗坯,所以在替身性质的“像”和模仿性质的造型艺术之间,还需要经历一段历史演变,也就是韦尔南所称的“从替身到图像”的图像观念的转变。贝尔廷也注意到了古希腊的这种图像认知的转变,他认为在模仿(mimesis)理论出现之前,古希腊人是从eidōlon的角度来理解图像的。而当柏拉图的模仿理论被提出并在实践方面得到充分发展之后,图像不再被看作一种eidōlon,而是被看作一种模仿,也就是狭义的审美幻觉。这种从eidōlon到mimesis的变化,是一种生机(vital)图像转变为幻觉图像的过程,也最终促使对图像的“活”的诉求转向了对“真”的诉求。[8]5

在斯托伊奇塔的建构中,皮格马利翁的雕像似乎合并了这种图像转向的两端,也就是说少女雕像伽拉忒亚作为“拟像”既是“生机图像”也是“幻觉图像”,既“真”也“活”,既是灵魂栖身之所也是造型精美的艺术品。同时需要提出的是,在皮格马利翁的神话中有两个重要元素在其他起源神话以及古希腊造像史中是缺席的或未被强调的:其一是艺术家,皮格马利翁是一位技艺非常精湛的雕刻家,并且伽拉忒亚之所以能被赋予生命的首要原因,是皮格马利翁制作了一件旷世杰作,雕出了非常“逼真”的少女雕像;其二是艺术作品,伽拉忒亚是一件类似宙克西斯的“综合体”的完美艺术品。所以,斯托伊奇塔的“拟像”虽承继了eidōlon来自远古的一种类似巫术的力量,但其最终目的是唤醒并强调艺术本身的“魔力”。正如雷吉斯·德布雷(Régis Debray)所指出的那样,史前图像作为“生者与死者、凡人与诸神之间调解的中介”需要魔力,并且,“图像”(image)和“魔力”(magie)由相同的字母组成:“求助于图像就是求助于魔力。”[9]魔力赋予图像或艺术以特殊的吸引力,而这种吸引力在当代已被美术馆和博物馆等艺术机构封存,被“禁止触摸”的禁令圈禁。因此,斯托伊奇塔强调“拟像的吸引力是其最重要的组成部分之一,只求得到其应有的关注”[2]1-6。这进一步证明,无论是人类学或艺术史对图像的溯源,还是哲学对图像的沉思,图像在基于模仿的狭义审美幻觉之前已是某种独一无二之力量的实际载体,是自足的存在。斯托伊奇塔的复活神话想唤起的正是这一点。

中世纪绘本之后,斯托伊奇塔的考释迁移至两个具有伽拉忒亚性质的“拟像”形象——引发特洛伊之战的被诱拐的海伦以及模仿酒神巴克斯而招致死亡的模特皮波,并具体探讨了“原型”与“替身/摹本”之间的辩证关系。根据古老的传说,海伦被帕里斯诱拐,引发了一场为期十年的战争,而这场战争是在一个“拟像”(海伦的雕像)之上发动的。在圭多·德·科洛纳(Guido de Columnis)的文本基础上,画家梅尔滕·梵·海姆斯凯克(Maerten van Heemskerck)创作了再现海伦诱拐场景的重要画作《诱拐海伦的全景幻想》(图3)。斯托伊奇塔指出,海姆斯凯克最具独创性的想法之一,是让作为活人的海伦和作为艺术作品的雕像同时出现在画面上,从而动摇了海伦及其拟像(雕像)在原型和替身/摹本功能上的区分,同时也动摇了作为可移动的、有生命的人体和静止的、无生命的图像(雕像)之间的界限。[2]91-96进一步,斯托伊奇塔援引了莎士比亚的《冬天的故事》,其中西西里岛的国王里昂提斯的妻子埃尔米奥娜也是一个海伦般的角色,她扮演了一个模仿其自身的雕像的角色,也即“模仿的模仿”。角色的可互换性进一步模糊了作为人体的原型和作为图像的替身之间的分隔,似乎说明“拟像”本身就是具有生命的与人类平行的“生机图体”。

图3 梅尔滕·梵·海姆斯凯克,《诱拐海伦的全景幻想》(1535年),布面油画,147.4×383.5厘米,巴尔的摩沃尔特斯艺术博物馆

皮波的故事使得拟像作为“生机图体”的概念更为鲜明,在这个故事中拟像的胜利直接招致了原型(模特)的消亡。在1568年再版的《艺苑名人传》中,瓦萨里用了一整章的篇幅介绍了艺术家雅各布·桑索维诺(Jacopo Sansovino),以及他为乔凡·巴托里尼(Giovan Bartolini)制作的酒神巴克斯(Bacchus)大理石雕像(图4),这被认为是一件经典的大师之作。然而这件作品背后有着一则关于艺术家—模特—雕像之间复杂关系的凄美动人的故事。为了创造出一个充满活力的青年巴克斯形象,雕刻大师桑索维诺决定从活力(vivo)本身取法来进行描绘,于是他要求弟子皮波摆出酒神巴克斯的“姿势”,并在寒冬腊月赤身裸体地维持这个姿势。可怜的皮波忍受着一切,竭力从身体和精神上模仿巴克斯,以至于他的幻想变得如此狂热,最后竟认为自己成了酒神。雕像完工后皮波也彻底走向了疯癫,几年后便去世了。瓦萨里对皮波的精神错乱提出了假设,认为它发源于交叠的原因:赤身裸体的造型,更糟糕的是光着头部;过度的钻研,并遭受了严峻的考验。[2]57-68斯托伊奇塔认为,瓦萨里的假设虽不能视为定论,但从艺术神话学层面上说明了肉体与大理石之间界限的模糊,而这种骨与肉、坚硬与柔软、无生命与生命之间的模糊与迁渡是从奥维德以来就长久盘踞的文学主题与修辞。

图4 雅各布·桑索维诺,《巴克斯》,1510—1512年,大理石,高146厘米,佛罗伦萨巴杰罗美术馆,出自佛罗伦萨博物馆特别馆藏摄影档案

皮波之死换来的是经典酒神雕像的诞生,在这里,艺术史的叙事推动是由图像自身完成的。皮波之死使得“人体”成为“图像”的献祭,颠倒了“拟像”最初作为招魂仪式中的祭品——替身的角色,并进一步表明图像具身化的目标已不是仪式中的替代,或是成为人体,而是它原本就是平行于人的一种自然生命体[10]。拟像作为替身的替代价值进一步说明了皮格马利翁效应的本质,即“原型”与“摹本”之间层级的颠倒,或者更准确地说,拟像之体已然超越了这个层级,它不仅是贝尔廷等人类学家所提出的“生机图像”,还是具有灵魂、情感和自身吸引力的“实存”,“生机图体”的概念愈发成熟和显化。到了18世纪,皮格马利翁的雕像甚至走下基座,成为了“运动的图体”。

四、图像自我意识的觉醒与能量网络的联动

18世纪的启蒙运动迎来了皮格马利翁神话的复兴,并触发了奥维德神话的分野。最初,少女—雕像的变形归功于雕刻家手部的触摸,而在18世纪,以触知为基础的作为生命表征的雕像“跳动的脉搏”“肉体的柔软”和由此引发的“少女的脸红”被雕像的“脚步”和对“基座”的越界取代。

无论是在戏剧表演还是在图画或形象的表现中,脚步的定义都离不开它与支撑对象“基座”的辩证关系。基座之于雕像,犹如画框之于画作,“超越”基座就等同于将想象从其框架中移除,或将形式从其限制中移除。[2]1-6由此,脚步对基座的越界便同时隐喻了艺术创作的越界,以及获得生命的越界。越界也是自主意识觉醒的象征,例如,在查尔斯·艾森的版画中,他所描绘的关于皮格马利翁神话的卢梭情景剧的最后一幕,通过对触摸(皮格马利翁亲吻伽拉忒亚的手)意义的强调,取代了古代文本中所提到的或插图中示例的“最后的拥抱”。也就是说,到了18世纪,触摸已经从奥维德作品中的一种试探性的感觉演变成一种自我感觉意识的觉醒,并且这种自主性是雕像和雕刻家双方都共同具有的。[2]111-124

斯托伊奇塔认为,选用运动形式(雕像走下基座)作为揭示灵魂和身体之间连贯性的艺术形式绝非偶然。启蒙运动动摇了当时的人们对“神创论”的神圣本质的坚持,而皮格马利翁神话的复兴恰恰印证了这一点,因为如果一个艺术家能够使雕像充满活力,生命就不再是上帝的唯一特权了。于是,这一时期的皮格马利翁效应带来了巨大的解构价值:这个神话现在与神的创造相结合(比如当时卢梭的情景剧就体现了艺术创作与宗教崇拜的融合),并为人类的创造能力提供了强有力的隐喻,在这个隐喻中,身体和灵魂的连续性,甚至是同质性,被给予了新的证据。[2]111-124

18世纪自我意识的觉醒与启蒙理性的生发相互纠缠,两股能量的扭结使得图像对皮格马利翁神话的接受与演绎有了新的态势。“越界”的理念,走下基座的雕像,使得现实与幻觉、感性与理性之间形成了一种交织与联动。一方面,可以发现对脚步跨越基座的描绘出现了三联或多幅图像的并置,以表现这一连续运动的过程;另一方面,图像内部也出现了生命之流的交汇与能量的循环[2]144-152。在从当时的艺术家让·拉乌(Jean Raoux)到艾蒂安·莫里斯·法尔科内特(Etienne Maurice Falconet)的实践中,都有能量循环作为主题来表现这种“联动”。在拉乌的绘画(图5)中,“赋予生命”给无生命物质的表征被托付给纯粹的色彩手段,画中的雕像以粉色的上半身(有生命)和仍旧石化的下半身(无生命)强调了血液循环象征生命获得过程的重要性;而在法尔科内特的大理石群像(图6)中,皮格马利翁歪着脑袋热切地注视着少女雕像,伽拉忒亚则面带微笑,低头回应着他的注视,两人的身体语言形成了一个关于“爱的能量”的回路,使得观众邂逅了初始状态的“循环”和“共鸣”[2]144-152。在另一位画家路易斯-让-弗朗索瓦·拉葛内(Louis-Jean-François Lagrenée)的绘画(图7)中,皮格马利翁和雕像不仅目光交融,他们的肢体也缠绕在一起,一旁的丘比特正在行使“聚合仪式”中象征结合的“打结”行为。斯托伊奇塔指出拉葛内绘画中缔造的交织的关系网其实反映了18世纪的一种范式转变,即这一时期的神经生理学对古老的体液生理学的取代。[2]144-152到了18世纪下半叶,拉葛内作品中那些相互交缠的能量开始在没有直接身体接触的情况下进行传递,例如,在画家安-路易·吉罗代(Anne-Louis Girodet)的绘画《皮格马利翁爱上他的雕像》(图8)中,皮格马利翁、伽拉忒亚和丘比特之间并未发生实质性的触碰,“触摸”开始被能量流动的循环取代[2]144-152。斯托伊奇塔敏锐地发现,从拉葛内到吉罗代,见证了另一种类型的叙事和图像应用网络,这一网络远远超越了启蒙运动时期由物理学和神经学编码的行动—反应关系。[2]144-152在吉罗代的时代,这种新型网络被命名为能量的“磁场”或“电场”。自此,电流或磁流成为赋予生命的新的象征,并开始在文学作品中出现了电机—人体结合的科幻形象。

图5 让·拉乌,《皮格马利翁》(1717年),布面油画,128×100厘米,法国法布尔博物馆

图6 艾蒂安·莫里斯·法尔科内特,《表现皮格马利翁在他的雕像脚下,待她获得生命之时的大理石群像》(1763年),白色大理石,58厘米,巴尔的摩沃尔特斯艺术博物馆

图7 路易斯-让-弗朗索瓦·拉葛内,《皮格马利翁和伽拉忒亚》(1781年),布面油画,57.5×47.5厘米,底特律美术馆

图8 安-路易·吉罗代,《皮格马利翁爱上他的雕像》(1819年),布面油画,253×202厘米,巴黎卢浮宫

从斯托伊奇塔对视觉材料的编排和对皮格马利翁神话中雕像激活场景在不同时代演变的考释,可以发现图像叙事与根植语境的“联动”是他的“拟像”所具有的明显特质,或者说造像基础,并且这种联动是内外共同作用的结果。首先,获得生命的“拟像”是审美幻觉、艺术神话和工艺技术的综合产物;其次,这一综合体因循不同时代的语境和认知被注入了不同的活力和表征,反过来又促成一种艺术、文学、科学与想象之间的关联变动。由此,“拟像之体”成为身体、爱欲、灵魂熔炼的结晶,同时也置身于想象、魔法/技术、神话交织的变动能量网络,从而构成了联动的“图体”图像认知观念。

五、结语

斯托伊奇塔借助“拟像”的载体已经走了太远。虽然鲍德里亚所设想的关于“拟像”的几个阶段也是从文艺复兴时期开始,一直延续到虚拟现实和当代数字模拟的胜利,但他对拟像的检视是中断的,大多基于概念的划分。作为艺术人类学的研究成果,斯托伊奇塔则关注了拟像的连续发展演变,他的“拟像”因此成为跨越时空的符号交换场所,生/死、真实/虚假、原型/替身(摹本)交替出现在持续的辩证循环过程中,而这一过程包含了对传统再现说的超越,对模仿概念的重构和对图像具身化的情欲/生命力考释。

斯托伊奇塔构建模仿史之外的“拟像—图体”,其根本目的并非要否认基于“再现”和“模仿”基础的艺术史的传统叙事,自始至终他所探讨的领域都是在艺术范畴之内,艺术家、艺术作品和艺术语境的要素从未缺席。所以,他的意图不是要将“拟像”从艺术史中彻底拔除,而是期望通过因图像体制化和知性规训而消失的图像原本的情感、欲望、魔力和生命力等维度的重新焕活,通过图像自身的能量,实现对机械复制时代符号化、同质化图像现实的抵抗,并将重铸的“图体”认知重新植入现有的艺术史框架,以拓展、激活图像的他者认知,从而破除长久以来关于图像“生(动)/死(静)、真实/虚假、原型/摹本(替身)”的二元对立。从哲学层面来说,斯托伊奇塔吸收了尼采主义和德勒兹对柏拉图主义哲学观的批判,并令其进一步反哺艺术史的话语实践,从而建立了无论在视觉层面还是理论层面都非常生动的“拟像—图体”。然而,斯托伊奇塔的过度包容性也将他的“拟像”泛化至一个极端,他的“拟像”似乎过于异质,涉及的内容和图像类型也过于宽泛:它可以是“圣像”“画像”“雕像”“幻像”“影子”“复象”,甚至是“影像”。从某种程度上,他是借“拟像—图体”之名去打捞模仿史之外的所有图像。然而,当像与像之间的类属界限被模糊至一种极致的流动,图像视域探讨的差异性何以体现,也许是另一个需要平衡及深思的问题。