构成主义的发生及其观念困境

2023-02-17周诗岩

岳 媛,周诗岩

(中国美术学院 艺术人文学院,浙江 杭州 310002)

一、引言

十月革命前后,艺术中的“构成”(construction)(1)“构成”(construction),其拉丁词汇“constructio”出现在14世纪晚期,起初便带有“堆叠”与“建造”之意。该词在15世纪进入英语并延续了拉丁词中的意涵,到18世纪晚期固定下来,用以指示复杂构造的建构过程,逐步变成了工程学术语。直到19世纪末,该词才进入俄国,俄语中保留了其英文意义。作为一种工作方法,“构成”难掩自身携带的理性、技术性的特质,它的实践方法更是从属于工程学的基本原则。思潮活跃在俄国先锋派艺术实践中。彼时的艺术家主动将艺术的命运与社会变革的方向紧紧扣合,掀起了一场深入社会建构的艺术革命。“构成”作为一种实践策略和工作方法,在1912年俄国的现代艺术探索中已初见端倪。这一时期,它是一股潮流、一种切入艺术创作原则的构想,但尚未成为引领新艺术进程的鲜明旗帜。(2)一般认为,“构成”概念与20世纪俄国先锋派艺术的渊源可追溯至1912年弗拉基米尔·马科夫写作的长文《新艺术的原则》。马科夫在文章里使用了“建构性”(constructiveness)以及该词的反义词——“非建构”(nonconstructiveness)(两词原文为俄文,此处所引英文参考自Vladimir Markov, “The Principles of the New Art”, in Russian Artof the Avant-Garde Theory and Criticism 1902-1934, ed. John Bowlt, Thames & Hudson,1976,pp.23-38.)来划分艺术创造中的两种基本直觉原则。前者强调艺术中的理性、逻辑以及科学基础,后者则由情感和想象力支配。20世纪20年代初,“构成”逐步演变成该时期艺术的关键取向:基于真实材料的有组织的建构。1921年3月“构成主义者第一工作组”(3)1921年3月,莫斯科艺术文化研究所的艺术家和理论家对“构成”的定义与指向未达成共识,当中的部分人随即分成四个小组,其中包括“构成主义者第一工作组”,它的成员包括亚历山大·罗钦科、瓦尔瓦拉·斯捷潘诺娃、康斯坦丁·梅杜内茨基、斯滕伯格兄弟、卡尔·约甘森和阿列克谢·甘,他们的目标是使艺术完全适应革命后社会的生产性需求。成立;1922年“构成主义”一词正式在康斯坦丁·梅杜内茨基(Konstantin Medunetsky)等人的展览宣言中出现;同年,阿列克谢·甘(Aleksei Gan)(4)阿列克谢·甘是重要的构成主义理论家,特别是在1920年后促成了构成主义观念的定型。甘持有激进的美学思想,呼吁将创造性活动最大程度地贴合社会政治现实,使其中的艺术成分最小化。为构成主义出版了同名著作。极短时间内,原本松动、被广泛讨论的“构成”思潮最终被固定为性质明确的工作原则。(5)早在20世纪60年代,西方学界开启了对俄国先锋派历史的挖掘与清理。自此,“构成主义”这一术语被不断定义、分类和阐释。对“构成主义”的界定一方面关乎历史脉络,另一方面也不断切分出艺术实践的不同维度。1983年,克里斯蒂娜·洛德(Christina Lodder)在其专著《俄国构成主义》中回顾了研究领域对该词的梳理,她认为此前西方对“构成主义”的定义很大程度上只参照西方艺术史的脉络,缺乏指向“社会建设”的维度。因此,洛德依据构成主义具体的、历史的实践重新辨析这一复杂的社会和艺术现象。她提到,以“构成主义”一词概括从1912年到20世纪20年代所有与“构成”有关的实践存在巨大问题,它将遮蔽构成实践中的关键过渡:从构成实验探索到构成主义者进入工厂。因此,洛德以“非功能构成”(non-utilitarian construction)指代1920年年末到1921年年初“构成主义”正式出现在公开发行物、确立其意识形态目标之前的作品,也以此消除从前学者借用“实验”指代时的模糊性。洛德对该问题的敏感判断毋庸置疑,笔者也正借由洛德的思考写就此文。本篇文章试图就俄国先锋派艺术家利西茨基的定义重新介入探讨。考虑到行文意图,本文没有借用洛德的术语,而是根据不同历史情境,用“构成”和“构成主义”指代该总体的思潮与观念,以“构成主义者”来指代“构成主义者第一工作组”成立后将艺术具体推进至工业生产的艺术家。[1]2

二、构成主义的诸多面孔

三年后,也即1925年,旅居德国数年的俄国先锋派艺术家埃尔·利西茨基(6)埃尔·利西茨基原名拉扎尔·利西茨基(Lazar Lissitzky),早年在德国达姆施塔特工程与建筑学校学习建筑,1914年第一次世界大战爆发后返回俄国。1919年,利西茨基受夏加尔邀请前往维捷布斯克教授建筑与印刷艺术。在那里,他开始追随马列维奇的至上主义,两人从此建立起紧密的合作关系。与马列维奇不同,利西茨基始终希望投身具体的建设事业,逐渐与马列维奇在根本目标上产生分歧。1921年12月,身为精通俄、德两国语言的艺术家,利西茨基受命前往柏林,宣传俄国新艺术成果。1921年到1923年间,利西茨基不仅与柏林的俄国知识分子圈交好,也同活跃在德国的达达艺术家、风格派成员建立紧密联系。1925年回俄之前,利西茨基完成了大量的创作、出版以及展览工作。此后,他频繁往来两国,直到1941年去世。(ELLissitzky)与同在德国活动的达达主义者汉斯·阿尔普(Hans Arp)共同出版了名为《艺术的诸种主义:1914—1924》(DieKunstismen/Lesismesdel’art/TheIsmsofArt:1914-1924,下文简称《艺术的诸种主义》)(7)此书从构思到发行的大致历程,散见于利西茨基写给当时的女友(即后来的妻子)索菲·利西茨基-屈佩尔斯(Sophie Lissitzky-Küppers)的书信中。书信显示,利氏对这本书最初的构思大抵可以追溯到1924年3月,他希望“展现1914—1924年间艺术中出现的全部‘主义’”。这一想法引起了达达主义者汉斯·阿尔普的兴趣。根据索菲的记述,汉斯·阿尔普为利西茨基联系了苏黎世的著名出版人欧根·伦奇(Eugen Rentsch),负责此书的出版工作。两人共同商议大纲,并撰写了其中几个“主义”词条的内容。然而之后的合作中两人屡生嫌隙。利西茨基在1924年12月6日的信中透露,此书样稿已成,全权由他统揽。以上参考Sophie Lissitzky-Küppers, ElLissitzky: Life, Letters, Texts. intro. Herbert Read, trans. Helene Aldwinckle and Mary Whittall, Thamesand Hudson, New York,1992.的册子(图1)。此书用德、法、英三语对照写作,列举了此前十年席卷欧洲且影响至深的艺术流派,并附简短解释,同时以摄影蒙太奇的方式印制了代表性的艺术家及作品,与词条对应呈现。这本册子中,利西茨基有意使“诸种主义”以团块般的集合体方式呈现给读者。它既像一本词典,精练、直观地阐述晦涩、模糊的艺术术语,又颇有为时下艺术流派撰写档案的意味。约四年前,利西茨基作为艺术大使被派遣至德国,此行的重要目的是面向西欧宣传俄国艺术的最新成果。得益于利西茨基的出访,俄、德两国艺术家很快建立了紧密联系。随后的1922年10月,“第一届俄国艺术展”在德国柏林顺利开幕。展览上,构成主义作为当时最能代表俄国新艺术的力量,引起了不小的轰动。若将构成主义置于欧洲现代艺术运动的视野下,1925年出版的那本书中关于构成主义的定义格外引人关注。在“构成主义”的词条下,利西茨基着重提点了这股趋势的技术取向,他写道:

这些艺术家透过技术棱镜观察世界。他们不愿在画布上涂抹色彩给人以错觉,而是直接使用铁、木头与玻璃等材料工作。目光短浅者只能在当中看到机器。而构成主义则证明了:数学与艺术、艺术创作与技术发明之间尚未分野。[2]

显然,利西茨基打破了人们对构成主义的偏见,强调它并非意味着艺术委身于技术工具的魔力上,而是借由技术对物质世界重新进行组织。

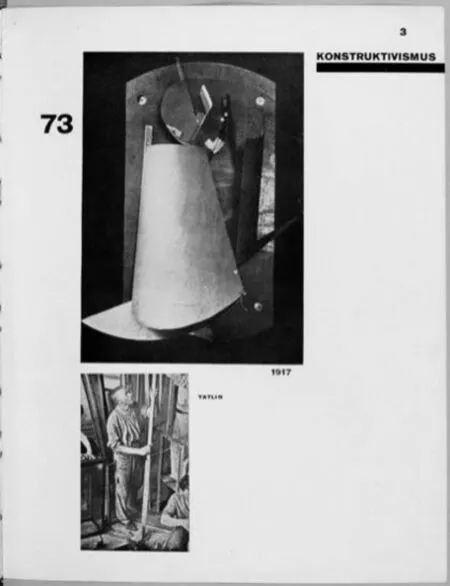

读者只有将书中的文字与图录并置而观,才能深入理解利西茨基对构成主义的整体描摹。其中收录的构成主义作品无论内容选择还是形式编排都颇有巧思:弗拉基米尔·塔特林(Vladimir Tatlin)(8)基米尔·塔特林作为俄国最早有意识进行材料实验的艺术家,使用铁、木头、麻绳、玻璃等多具有工业用途的现代材料完成作品,对构成主义的开启起到了至关重要的决定作用。1917年创作的《材料选择》(图2)是尚未完全脱离平面的作品,瑙姆·加博(Naum Gabo)(9)瑙姆·加博在学生时代曾接受过医学、自然科学以及工程学教育,1912年后开始接触艺术,受过短暂的艺术训练。1915年,加博第一次以“构成”命名他的雕塑作品。在其1920年写就的《现实主义宣言》中,加博没有将工程学的原则直接对位到艺术创作方法上,而是在物理学、工程学审视和构建世界的视角下重新思考色彩、线条、体积在艺术中的价值。加博将他的一系列工作原则视为构成。也正是这个原因,在加博看来,此篇宣言更应当命名为“现实主义”。该宣言英译本参看Russian Art of the Avant-Garde Theory and Criticism 1902-1934, ed. John Bowlt, Thames & Hudson,1976,pp.208-214。1922年创作的空间立体构成则显示出更为成熟的综合:木板上的透明硬质塑料制造了整体空间结构的悬空感,形成完整且富有动势的整体。两件作品一首一尾,拉开构成在不同维度中的张力(图3)。排版上,利西茨基用他擅长的拼贴暗示构成实验的动态推进:塔特林作品后紧跟着他搭建第三国际纪念碑时抬头向上望的小照,示意他已经从依附平面的材料建构过渡到真实空间的搭建。第二页中呈现了1921年青年艺术家协会(OBMOKhU)第二届春季展(10)此次展览从1921年5月持续至7月,包含了康斯坦丁·梅杜内茨基和斯滕伯格兄弟、卡尔·约甘森以及亚历山大·罗钦科的作品。1921年3月,他们同左翼理论家阿列克谢·甘、瓦尔瓦拉·斯捷潘诺娃一同组成“构成主义者第一工作组”。关于该工作组,可参看注释③。中的整体面貌,并与尼古拉·拉多斯基(Nikolay Ladovsky)建筑工作室1923年所做的机场模型组合成梯形图式(图4),原本处于各自空间的两组作品巧妙地搭建成一个空间整体,从形式上将构成实验推演到完整建造。

图1 埃尔·利西茨基、汉斯·阿尔普,《艺术的诸种主义:1914—1924》封面

图2 塔特林与他的《材料选择》(编号73),《艺术的诸种主义:1914—1924》第3页

相比于当中的每一个“构成”,利西茨基似乎更乐于为欧洲读者展现一股共同创造的气象。在次序排置中有意使作品形成叙事的暗线。被利西茨基归入构成主义名下的实践很难在视觉上归纳出一致性。虽冠以“构成主义”之名,但每件作品都强烈抵制风格化的表达。不仅如此,艺术家彼此对空间中建造实体的方法和诉求也大相径庭。尤为难得的是,利西茨基没有回避构成主义自带的张力与异殊,毕竟他在1921年已目睹莫斯科艺术文化研究所(INKhUK)内关于构成含义和方法的激辩。那年3月,激进维护苏俄共产主义建设的构成主义理论家阿列克谢·甘与第一批正式以构成主义者自诩的艺术家亚历山大·罗钦科(Aleksander Rodechenko)(11)亚历山大·罗钦科早年在喀山学习绘画,1916年进入莫斯科艺术家圈子,很快被塔特林的材料研究作品吸引,也投入到材料研究中。1922年,罗钦科的工作重心逐渐转移到日用产品、海报、摄影和广告等领域。罗钦科对构成主义最终确立发挥了决定性因素,尤其是他在艺术文化研究所颇具影响力和话语权。1920年年底,构成主义者第一工作组在莫斯科艺术文化研究所的势力占上风,迫使原本的领导者瓦西里·康定斯基离开俄国,研究所在罗钦科的带领下继续运行。等人在艺术文化研究所内集结起“构成主义者第一工作组”,并在随后的青年展览上集体亮相,力图把构成主义转变为教条式的方法原则,类比工程学,与工业生产对接。

与构成主义者第一工作组不同的是,利西茨基把构成主义归结为一种调适技术与艺术关系的总体策略,汇拢曾进行不同实验的艺术家。他亦抛出自己对构成主义的期待:构成主义的可能性恰存在于艺术与技术的交合中。

早在1920年,利西茨基借《普鲁恩》(Proun)一文宣称:“艺术家不再是(物象世界的)模仿者,而是物象的新世界(Weltder Gegenstände)的建造者。物象的新世界不是在与技术的竞争中建立的。艺术和科学的道路还未交汇。”[3]在利西茨基看来,十月革命的胜利带来建立“物象的新世界”的可能性。科学要求研究方法和对象兼具客观性。在苏俄的语境中,马克思主义作为成功指导了革命的科学的方法论,一定程度上燃起了俄国先锋派寻求艺术客观性的浪潮,代表先进力量的生产技术被构成主义视作建立未来世界的根本动力。此番构想,在艺术和科学已各自划分领地的20世纪早期多少显现出激进的成分。但这恰是构成主义一以贯之的思考与尝试。如果对弥合二者关系的初衷刨根究底,便可追溯到20世纪初期意大利未来主义和法国立体主义对再现性艺术权威的撼动。把艺术与科学结合的诉求,更生发于十月革命后俄国先锋派艺术家颠覆旧秩序的雄心之上,并与建设新世界的使命息息相关。

三、破除再现的两条道路

沙皇俄国统治被推翻后,立体主义与未来主义涌入俄国艺术界,开启了俄国的立体—未来主义时期。俄国未来主义文学家、艺术家并未陷入对工业文明的过分颂扬,他们吸收着意大利未来主义对速度、力量等抽象对象的描绘和塑造方式,借此反对学院派的再现传统,把颠覆旧艺术秩序的力量注入其中。

俄国先锋派的探索从形式的实验和观念的辩论中展开。1915年12月19日,“0,10:最后的未来主义绘画”展在彼得格勒开幕。这场展览最终演变为马列维奇与塔特林两人观念交锋的角斗场。马列维奇——这位曾被利西茨基尊崇备至的艺术领袖,首次展出了他的至上主义作品(图5),力图用最简洁的形象为“感觉”赋形,以可感的形式、色彩表现纯粹的感觉。在他同时发表的《从立体主义和未来主义到至上主义:绘画的新现实主义》[4]116-135,[5]一文中,马列维奇激愤批判往昔艺术中的惰性:“将真实的事物反映在画布上——这是技艺高超的再现艺术,仅此而已。”他强调,尽管未来主义、立体主义从自然主义中突围出来,但仍不够彻底:物在未来主义那里被肢解得破碎不堪,可仍然没有跳出“实用理智”的框架;而立体主义虽发现了物的新状态,却用随意的形式统合不和谐的张力。他声称,至上主义创作是动用直觉理智创作的“纯粹”艺术,彻底抛弃了对物的模仿,是真正的艺术“创造”。[4]116-135,[5]

图5 马列维奇至上主义作品,1915年,图源:1915年“0,10:最后的未来主义绘画”展览的发行册

与马列维奇强调直觉理智不同,塔特林则从代表现代社会进程的物质材料入手。他视《反浮雕》与《墙角反浮雕》(图6)为介于绘画与雕塑形式之间的作品,这些作品部分得益于他1913年前往巴黎追随毕加索的短暂经历。[6]70-711914年,塔特林回到俄国后,开始使用木片、铁片、金属、纸张、麻绳等多种现成的工业材料进行创作。[6]76-77在作品中,塔特林彰显物质材料自身的特性和特殊表现力:金属片弯折延展成弧形,在墙角中搭建出悬浮的空间;绳线在金属面中穿过,交织出空间和异质材料间的张力,相互组合构成特殊的节奏。此类基于材料研究的作品,也成为构成主义的先声。

图6 塔特林《墙角反浮雕》,1914—1915年,图源:1915年“0,10:最后的未来主义绘画”展览的发行册

尽管此时马列维奇与塔特林的艺术观念不同,但二人都是在西欧现代艺术的冲击之下,探寻艺术创造力将施予世界何种可能。学院派艺术家沉迷对世界表象的描摹,既不能代表俄国艺术,也不能代表时代的发展,唯有斩断再现艺术的根脉,才能在新社会中建立艺术秩序。(12)未来主义、立体主义进入俄国后,俄国先锋派艺术家一方面受此冲击,希望摆脱学院派与巡回展览画派的桎梏,与西欧艺术的发展趋势汇流;另一方面,俄国艺术家始终难以割舍本土艺术中的天然养分,力求探索自身的发展道路。这样的希冀与20世纪初接踵而至的社会革命相互碰撞,更加深了先锋派艺术家割断艺术再现法则的心愿,声称艺术制造幻想并反对艺术家继续描摹“表象”的主张在各类宣言、文章中屡见不鲜,详见文集Russian Art of the Avant-Garde Theory and Criticism 1902-1934, ed. John Bowlt,pp.87-136。

革命后的艺术文化界,几股力量针锋对立,争论着文化与艺术的走向。亚历山大·别努阿(Alexandre Benois)虽然最早将西欧现代艺术引入俄国,但仍相对保守,以他为代表的一些知识分子主张向西欧现代艺术学习的同时,挖掘和保护民族文化遗产;亚历山大·波格丹诺夫(Alexander Bogdanov)是政治革命的深切参与者,由他领导的无产阶级文化派持极左立场,要求斩断同俄罗斯历史上全部文化的联系,建立纯而又纯的无产阶级文化。相比之下,同处文化界的先锋派艺术家选择探索一条更为艰难的反思之路:他们不愿给精于技法的再现艺术套上新世界的外壳,而是寻求建立一套新的艺术法则,使之成为新世界形式的言说者,与社会形态的演进共振。

反对再现性艺术的声音依旧不绝于耳。先锋派理论家、艺术家多次撰写文章,指出艺术家应当从宣泄个人情感的桎梏中解放出来,以集体主义为原则创作。艺术曾长期浸淫在再现现实世界的幻影中,无法为建设新世界发挥创造性作用。更要紧的是:它应当承担共同的社会任务。(13)Osip M.Brik, Khudozhnik proletarii (Artist proletarian), Iskusstvo kommuny, December 15.1918.no.2.英文转引自Christina Lodder: Art of the Commune: Politics and Art in Soviet Journals,1917-20,Art Journal,Vol.52 No.1.pp.24-33。艺术只有找寻真正的创造性,才能推动它自身和社会的演进、变革。相比革命前,先锋艺术家之间的观念角逐更集中于如何建立一种代表广大人民立场、建构社会生活的新艺术。重建艺术在共产社会中的新秩序已成为摆在先锋派艺术家眼前的任务。

四、重建艺术的法则

建立新艺术法则与秩序的决心,得益于先锋派艺术家对当前时代变革的敏锐察觉,它们从四面八方涌进艺术家周身,汇聚成综合的感知。时代的演进在艺术家那里首先诞生了对时间、空间的崭新认知。如果说未来主义的闯入给俄国艺术界带去了时间和速度的知觉体验,那么突然降临的十月革命却是具身地冲击着艺术家原本度量时空的标准。这一时刻,时间被划分为革命前与革命后;而空间上,新的共产主义政权在欧洲大陆独树一帜,进一步拉开了欧洲的东西之别。时空的突围,正如瑙姆·加博在1920年发表的《现实主义宣言》(14)关于《现实主义宣言》可参看注释⑨。中所言:

今天,时间与空间让我们重生。

时间与空间是我们赖以存在的唯一形式,因此,艺术必须被建构(construction)。

时代压力下,国家,政治与经济制度可消亡,思想可崩坏……但生命会坚强壮大,时间会在其真正的连续性中继续向前迈进。

……

我们绘画和造型艺术的唯一目的,是以空间和时间的形式实现我们对世界的感知。[4]212

在这篇被视作首篇构成主义宣言的文章中,构成之法成为基于时间和空间永恒性的法则。在无法回避、必然迈进的时间面前,艺术的工作应当随之展开,与时空关联。加博的构成之法,也就意味着一种与客观建立联结的方式,使艺术的进程寓于世界的普遍规律中。因而,这种与时空共进的艺术既是当下社会变革的见证,又势必以预见的方式参与进这场大型变奏。艺术应当是居于现实内部的直接推动力。

必须提及,俄国先锋派建立艺术新法则与秩序的前提是他们处在一切尚未定型的社会条件中。构成主义同样如此。但与其他俄国先锋派不同的是,构成主义中孕育的强烈“建构”设想,深深扎根在苏俄的社会建设中,与之同道而行。

然而严峻的现实是,苏俄建国后仍处于内外交困的战时状态:1918年3月3日列宁签署《布列斯特-里托夫斯克和约》与德国停战;紧接着夏天又掀起了大规模内战,国家的建设活动在战争中艰难展开,经济与民生被战争一再摧毁与消磨。

尽管现实层面的建设被迫滞后,但不少构成主义艺术家和理论家已经预先探知未来技术社会的形态。技术,在政策中被抬升成社会进步无可替代的根本要素。利西茨基提及技术进步对周遭生活形态的塑造时说:“从火车的复杂到飞机的简约,从蒸汽锅炉基本的原始性到发电机的经济性,从电报网的混乱喧嚣到无线电的统一,技术在它们的成就中选择了最为直接的路线,但战争却将其从建设的道路转移到死亡和破坏的路上。”[4]154就此而言,战争是破坏技术建设进程的罪魁祸首,而现代生活应当延续技术带给人的最新遗产,以最直接有力的方式使生活从耗费走向集约,从无序走向秩序。

1919年夏天,勤于为俄国先锋派撰写批评的学者尼古拉·普宁(Nikolai Punin)(15)尼古拉·普宁是20世纪初俄国重要的左翼学者、作家。他认为现代艺术批评应该是“科学的批评”,坚定地以客观、科学的方法原则对艺术进行考察,甚至将创作的过程总结为数学公式。在为绘画班举办的讲座上强调了技术、机器中的法则将给艺术带来新的潜力:“机器的作用不仅表现在带给艺术家心理综合体的变化上,也表现在使他的兴趣产生这样或那样的偏离。并且还表现在艺术家调节自己的艺术、创造力量的热情上。机器向他重新展示了精确工作和最大能量的可能性;能量必须以这样一种方式消耗,即它不会白白耗散。”[4]174显然,在普宁看来,技术的进步给人带来能量的解放,而具体到艺术家身上,则调节着作品能量的释放,甚至可以推动创造力的发挥:如果艺术家的创作过程如机器运转——根据当代的秩序和当代的进步趋势来调节他的力量,使自己像机器那样,那么机器化的过程就会成为创造新艺术文化的普遍动因。[4]174技术加持下,创造的结果可以是无限趋近精确以至最终投入量产之物,而必须以消耗最少、效能最高的方式实现。这是技术发展带来的新的社会秩序。作为劳动主体的人,应该依照这种新秩序调整劳动的方式和目的。

革命后,理论家与艺术家对再现性艺术的批判中夹杂着社会变革带来的意识转变。人与人之间的组织和关系、人在物质世界中的生存方式被重新界定。彼时的俄国,大量荒地等待被开垦,农奴社会等待建成先进的未来社会。因而,除技术与机器生产带来的全新法则外,艺术家看到,劳动在机器的组织下,重塑着人与人之间的协作模式。正如普宁提及的,有效的组织将来自下层的全部力量都纳入集体中,在个人和群体中建立凝练力和互惠性,人与人被组织起来。[4]174归根到底,组织原则,就是把原本独立分散的个体利用有效的组织方式集合,发挥联合的力量。协作自然在当中发生。

恰在1920年下半年,艰苦的内战基本平息。列宁坚持在夹缝中寻求社会的发展之路。社会步入稳定后,列宁紧接着在11月发表了《就关于恢复国民经济的基本任务的报告给俄共(布)中央委员的信》,当中号召大力发展电气化技术以快速提高生产力。[7]宣传全社会投入生产的任务很快明确要求刊登在《真理报》上。[8]伴随着全面生产的诏令,1921年3月构成主义者第一工作组成立。这个以构成主义者为自己命名的团体,一面确立起构成策略的权威性,一面将构成框定在具体法则中。这些具体的工作原则与方法等诸要素在一年后被阿列克谢·甘集结在名为《构成主义》[9]292的小册子中。这本册子首先作为一篇声讨教育人民委员会“纵容”保守艺术家的檄文,当中也归纳了构成主义与社会在意识形态与方法上的一致性——在甘看来,这几乎是构成主义存在的最大意义。甘将整个社会比作由马达、仪器和各类设备构成的复杂整体,正是人的劳动,将分散的零件扭结在一起,构成统一的有机体。他为构成主义写下判词,构成主义在知识与材料生产中的首要任务是“为建构新建筑与新服务之业建立一种科学的方法”;第二个任务,是在整个社会生产中“为人类鲜活的‘群众行动’制定第一个有计划的方案”。[9]53作为理论家,同时也是激进的构成主义者,阿列克谢·甘为构成主义谋划了一条出路:走向物质生产。可正是这番设想,艺术最终将人收缩为协作的人、秩序中的人、失去反思的个体。原本始于反思艺术行动边界的构成主义,最终变本加厉地为自身架设起严苛的规则。构成主义者第一工作组虽不将他们的工作定义为某种“风格”,却借“方法”的美名遮掩当中模棱两可的弊病。

沿着构成主义者从俄国先锋派中突进的历史,一条用生产技术为艺术立法的路径逐渐清晰。高举构成的艺术家从技术为客观现实带来的转变出发,使艺术的形式法则逐步扣合社会进步的法则。当中,无论是艺术家还是理论者,都将艺术拓进的道路沉入时代的轨迹中。但他们并非要求艺术去迎合时空法则、追随机器与技术发展的动向,而是主动且有意识地提取社会进程中的必然要素,可感之物的边界被无限拓宽,多重事物容纳进必须由艺术参与的范畴:时间、空间、物质,甚至意识。

面对历史的突进,艺术的边界未曾有这般自觉敞开的时刻,它已然深刻转变为一项参与社会构建的实践活动。艺术需要面对既有的形式法则,也要重构社会层面的艺术秩序,使社会趋势与新秩序在艺术形式中得到预演。就在加博撰写构成主义宣言,利西茨基撰写《普鲁恩》的同一年,1920年,日后成为构成主义最高表率的塔特林为他设计的“第三国际纪念碑”撰写文章,确证艺术的预见性,声称艺术的发生已在社会进程中听到回响:

1917年发生的各种社会事件,早在我们这些绘图艺术家1914年的作品中实现了。当时,“材料,体积和构成”已成为我们创作的基础。我们宣称,不再相信眼睛所见,而是将感官印象置于掌控之下。[4]206

五、构成主义的困境,或可能性

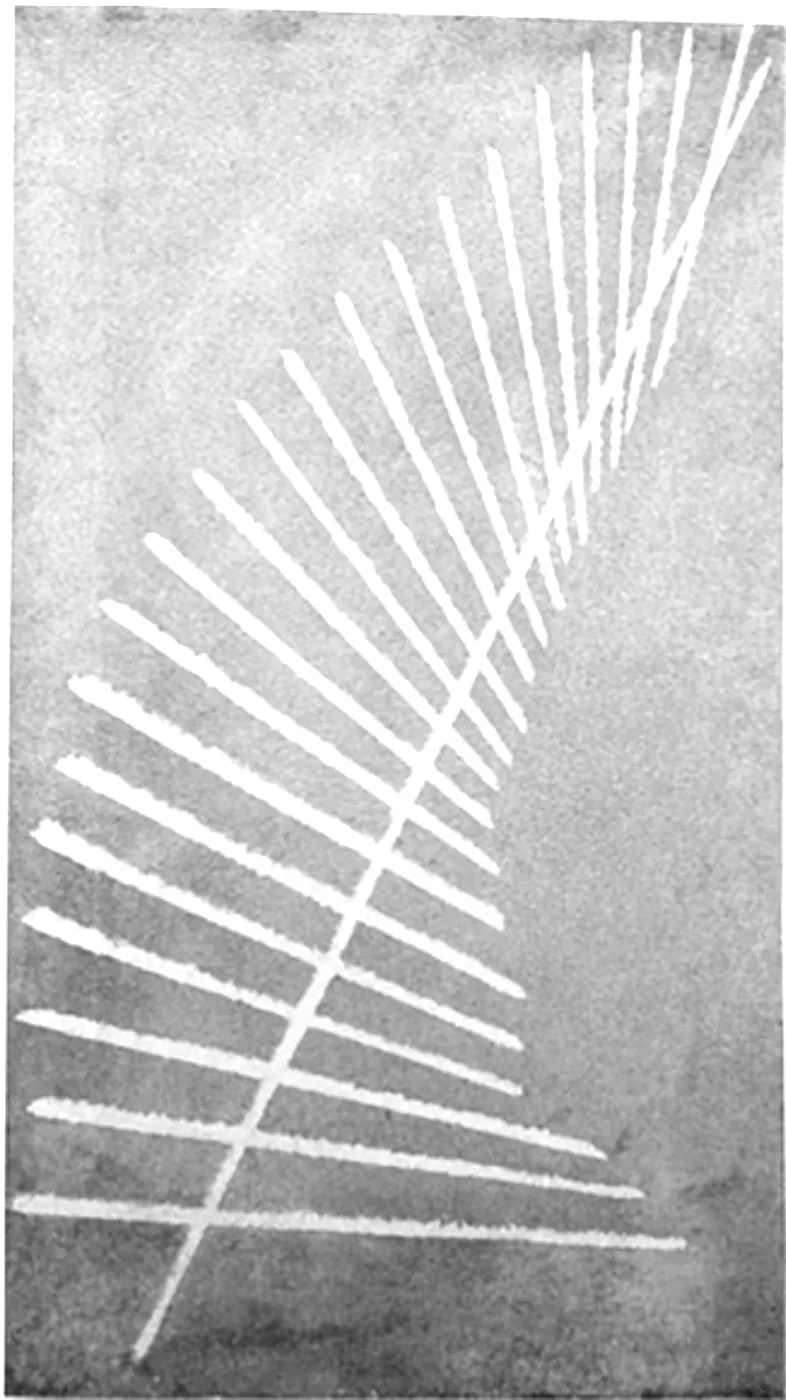

重看利西茨基1925年为构成主义建立的“档案”,我们无法以“风格”概念归纳构成主义实践中形式结构的一致性,根本原因在于,构成主义确乎彻底消除了艺术个体“表现”的任何可能性。以往那些掺杂过多“个体性”和再现诉求的元素:色彩、手绘的线条以及透视,最终被象征着科学精神的精确、客观品质取代。加博曾在《现实主义宣言》中谈道:“铅垂线握在我们的手里,眼睛如量尺般精确,精神如罗盘般紧绷……我们建构我们的作品,就像宇宙建构它自己,工程师建构他的桥梁,数学家建构他的轨道公式。”[4]213作为构成主义重要旗手的罗钦科也同样有这般强烈的诉求。与加博和塔特林不同,他对构成法则的探索始于绘画领域。1920年,年轻的罗钦科尚处于对构成的摸索阶段,他的线条实验遵循精确客观的绘制法则(图7至图9)。线条被他视为有机体建构的组成部分,从整体中拆分出来,进行形式搭建。[10]尺规与滚轮等技术工具的参与代替了原本个体化的绘图方法,确保了线条与最终效果的精确、统一,不让观众被任何“个性”吸引,而将注意力集中在构成的结果上。

图7 罗钦科《线 第92号(绿底)》,73×46厘米,布面油画,1919年,基洛夫维亚特卡艺术博物馆藏

图8 罗钦科《构成 第89号》,67.5×40厘米,布面油画,1919年,国立普希金造型艺术博物馆藏

图9 罗钦科《构成 第90号(白底)》,68×45厘米,布面油画,1920年,亚历山大·罗钦科与瓦尔瓦拉·斯捷潘诺娃档案馆藏

如此,在宏观与微观、理论与实践之间,构成主义被寄望于勾连起艺术与科学、艺术与技术之间的可能性。不过,这种可能性最终在构成主义者第一工作组建立后,落到几乎同工程学共享的方法上,难以分辨构成主义原本的雄心与面貌。

1921年9月的“5×5=25”展览上,罗钦科宣布构成主义的架上探索已走到尽头,这也标志着构成主义者行动的重心转向生产领域。瓦尔瓦拉·斯捷潘诺娃(Varvara Stepanova)(16)瓦尔瓦拉·斯捷潘诺娃1910年至1911年就读于喀山艺术学院,与罗钦科结识,随后结婚。1912年同罗钦科移居莫斯科。1919年开始以构成主义方法从事创作,尤其在纺织品、书籍、戏剧服装设计方面有所成就。和柳伯芙·波波娃(Lyubov Popova)(17)柳波夫·波波娃曾在立体主义、至上主义影响下创作,最终成为一名构成主义者。波波娃曾与斯捷潘诺娃一同从事书籍、舞台布景和纺织品等设计工作。两位女性构成主义者进入纺织工厂。她们依据构成原则制作朴素服饰,按照功能性要求进行剪裁。这样的服装和一些几何纹样织物被切实生产出来。[1]151这似乎预示了构成主义者有能力走进工厂,在日常生活用品制造和生产中大有可为。但正如学者克里斯蒂娜·洛德在专著《俄国构成主义》中谈及的:尽管成形,但这些服装很难满足波波娃设定的严格功能标准,波波娃不得不进一步审视自己的工作原则。[1]151而塔特林也遇到同样的困境。他在20年代早期进入新莱斯纳工厂时发现,投入生产并没有他想象中那般轻易。现有工厂的生产环节只能由精通技术的专家把控,艺术家无法深入材料形成的过程,只能为现有材料添加装饰元素。[1]145这确与构成主义者的最初设想相去甚远。

当我们回看构成主义在实用品生产环节遭遇到的巨大障碍,很快会发现他们在社会生产中居于尴尬境地。一些原本绘画出身的艺术家面对真正的生产多少有些底气不足。他们不具备专业的技术能力,即便参与其中,也只能被有限制地分配到整个社会生产的其中一环。这是否意味着如上种种雄心变成空中之阁,只存在于看似无比简陋的演练当中?事实并非全然如此。此番考问的不公正处在于,它忽略了一个基本前提:艺术家对艺术在社会建设中的期待远远高于苏俄社会所给予他们的权限。这样一来,若只看到构成主义介入生产的结局,它便注定惨淡。《艺术的诸种主义》恰使我们迅速触及、回归构成主义最初的设想。构成主义目标背后的本质在于打破艺术实践能够触及的有限边界,触动人对于一切存在物的感知,以此入手,改造人对当前生活及未来生活的认识。证明此番决心更有力的证据是,构成主义对可以广泛流通的视觉形式发起策动。这些成果屡见于摄影蒙太奇、图书、海报以及各类宣传册的创造上。必须清醒地认识到,我们无法把这种“创造”活动降格为已经泛滥的职业化“设计”。之所以称其为“创造”,因为它们当中蕴含着塑造大众意识的潜力。塑造,恰萌生在个体被感知调动的过程中。每一个受此塑造的人将发现:一切正在改变。