英国高校学生权利救济机制的体系建构及其启示

2023-02-09邱兰欢

姚 荣,邱兰欢

(华东师范大学 高等教育研究所,上海 200062)

在法治中国建设的时代背景下,如何推动教育法治发展,保障师生合法权益,越来越受到学术界和实务界的关注。2020年,由教育部印发的《关于进一步加强高等学校法治工作的意见》明确要求建立校内救济与行政救济、司法救济有效衔接机制,保障教师、学生救济渠道的畅通,进而健全师生权益保护救济机制。这明确了高校学生权利救济机制建设的要求,并将多元救济机制之间的有效衔接作为高校法治秩序发展的重要方向。当前,学界关于学生权利救济机制的研究大多聚焦司法审查介入高校学生管理纠纷案件的范围、学生申诉的受理范围以及教育仲裁等替代性纠纷解决机制建设等方面,较少对不同类型学生权利救济机制之间的有效衔接机制建设予以关注。

实际上,如何促进校内救济与外部救济、非诉救济与诉讼救济之间的有效衔接,一直是以英国为代表的发达国家和地区高等教育法治发展的重要关切。为此,本研究在考察英国高校学生权利救济机制演进进程的基础上,尝试厘清高校学生权利救济机制体系化建构的一般原则和基本规律,进而为我国高校学生权利救济机制的建立与完善提供经验参照。

一、 英国高校学生权利救济机制的理论基础与历史传统

(一) 代替父母理论:英国高校与学生法律关系的经典理论

代替父母(In Loco Parentis)理论是英国解释高校与学生法律关系的经典理论。“代替父母”意味着高校或教师承担着父母角色管理与教育学生,“父母可在其一生中将部分父母权力委托给其子女的导师或校长;导师或校长处于代替父母地位,并拥有父母的部分权力,即约束和纠正的权力,以满足他被雇用的目的所需”[1]。代替父母关系的理论建构逻辑是对大学自治秩序的维护,“与大学对学生的义务无关,而是与大学拥有的控制学生的权力和权利有关”[2]。英国高校学生权利救济传统上受制于代替父母理论主导下的高校与学生的法律关系,学生权利不被高校重视,司法救济等权利救济渠道缺位。一方面,学生个人权利在高校内部不被保护。根据代替父母理论,高校在处理学生纠纷方面具有较大的自由裁量权,有权制定管理学生的规则等,对学生进行纪律处分等是合法的;学生拥有的权利仅为高校所承认的权利,其权利与行为受高校严格限制。高校与学生的纠纷解决方式为“基于权力的方法”(Power-based Approach),纠纷解决机制由拥有权力的高校决定,高校通常以开除或其他方式对学生施加惩戒,很少考虑对学生实施惩戒的程序是否公平等法律问题[3]。

另一方面,法院通常不介入高校与学生的纠纷。传统上,英国高校学生接受高等教育被视为一种特权而不是权利,高校的权力仅受创建它的特许状(或章程)或监管它的法规中明确规定条款的约束,高校在学生纠纷解决等方面享有不受外界干预的自治豁免权。在大多数情况下,学生如果对高校的惩罚等决定不服,基本不会向法院提起诉讼,直到19世纪末20世纪初,学生向法院寻求司法救济的情况也极少[4]。在少数情况下,即便学生尝试寻求司法救济,法院也通常服从高校的决定,驳回学生关于学术问题、纪律处分等方面的诉讼请求[5]。法院认为,高校与学生之间为代替父母关系,高校扮演父母角色所制定的旨在提高学生素质的规则或规定都是被允许的[6]。20世纪六七十年代,由于对学生权利的严格限制和高校权力外部监督的缺失,代替父母理论受到了批评,逐渐不再适用于高等教育领域,高校在学生纠纷解决方面的自治豁免权也随之受到质疑。

(二) 视察员制度:英国高校学生权利救济机制的传统形态

视察员(Visitor)制度是英国高校与学生纠纷解决的传统机制。中世纪时期,英国教会或其他慈善机构任命视察员作为包括大学在内的许多自治机构的监督者。英国1992年之前成立的特许状大学均设有视察员处理高校内部纠纷,由皇室等委派或任命的视察员拥有源自特许状(或大学章程)的解决高校内部纠纷的专属管辖权(Exclusive Jurisdiction)[7],其决定具有终局性作用。法院对视察员做出的决定,往往秉持尊重和谦抑的态度。在1694年发生的“飞利浦诉伯里案”(Philips v.Bury)中,法院确立了不对视察员决定进行司法审查的原则[8]。此后,视察员解决高校纠纷的专属管辖权更是得到了法院的确认。在1966年的“索恩诉伦敦大学案”(Thorne v.University of London)(1)https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/mulr5&div=60&g_sent=1&casa_token=&collection=journals.中,法院明确学术纠纷属于视察员的专属管辖范围,对于此类纠纷,法院不予受理。基于此,高校与学生的学术性纠纷乃至因学生不当行为引发的争议,都被视为视察员所享有的专属管辖权范畴。学生只能向视察员提出投诉申请,视察员的决定仅在超出其管辖权等有限情况下,才会受到法院的司法审查[9]。

正当程序是关乎视察员是否应受司法审查的关键议题。传统上,视察员不受自然正义原则的约束,在处理学生投诉的程序方面有很大的自由裁量权。随着接受高等教育作为特权的理念受到批判,视察员纠纷处理程序受到了来自司法与立法的双重挑战。20世纪80年代之后,法院关于视察员因在程序方面违反自然正义原则以及超出管辖权行为而应受到司法审查的立场逐渐明确。1992年,布朗·威尔金森(Lord Browne-Wilkinson)大法官在“R诉枢密院大臣案”(R v.Lord President of the Privy Council)(2)http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1992/12.html.的判决中提出,视察员须遵循自然正义原则以及在其管辖范围内行事才能免于司法审查。这意味着,视察员应受到自然正义原则的约束,虽然法院通常不会以事实上或法律上的错误为由对视察员的决定进行司法审查,但将会对视察员遵守正当程序的情况进行司法审查[8]。1998年《人权法案》(HumanRightsAct)附录1第一部分第6条规定,公民有权在合理时间内由依法设立的独立和公正的法庭进行公正和公开的听证,使得视察员的裁决程序受到质疑,视察员不采取听证等程序可能不符合《人权法案》的规定[8]。

随着英国高校与学生的法律关系由代替父母关系向公法关系与合同关系转变,接受高等教育逐渐被视为一项权利而非特权。由此,视察员在高校学生权利救济方面存在的问题备受诟病。一方面,排除正当程序约束的传统,学生难以通过视察员成功实现权利救济。另一方面,视察员所拥有的纠纷终局裁决权将司法救济途径排除在学生权利救济机制之外。鉴于此,司法与立法对视察员解决高校与学生纠纷的专属管辖权提出了挑战,取消或取代视察员制度的呼声渐长。由此,视察员的高校学生纠纷裁决权被不断削弱,最终在2004年颁布的《高等教育法》(HigherEducationAct)中被取消。

二、 英国高校学生权利救济机制的演进历程

在代替父母理论与视察员制度的历史传统下,英国构建了以视察员制度为核心的排他性纠纷解决机制。20世纪80年代末以来,受新自由主义意识形态尤其是规制国家兴起的影响,英国高校与学生的法律关系出现急剧变革,而这也彻底改变了高校学生权利救济机制的形态。借由立法、政府以及司法等多重规制途径的介入,英国高校在学生纠纷解决方面的豁免权逐渐式微,高校学生权利救济机制正式被纳入法治轨道。

(一) 高校学生权利救济机制建构的立法保障

由立法推动高校学生权利救济机制的发展,成为英国高等教育法治发展的重要趋势。一方面,英国通过教育立法为高校学生权利救济创设了全新的渠道和机制,即高等教育独立裁决者办公室(Office of the Independent Adjudicator for Higher Education,OIA)制度,其打破了由视察员垄断高校学生权利救济机制的传统。另一方面,通过制定和完善人权法、反歧视法及消费者权益保障法,英国明确了高校与学生的公法关系与合同关系以及高校在学生权利保障方面的法定义务,确立了学生在公法与私法两个方面的司法救济途径。

1. 教育立法与高校学生投诉审查计划的实施。受大学自治传统影响,英国传统上较少直接通过成文法规定干预高等教育,但这种传统在20世纪80年代以来逐渐遭到冲击。1988年颁布的《教育改革法》(EducationReformAct)取消了视察员解决高校与教师纠纷的专属管辖权。此后不久,视察员在高校与学生纠纷解决方面的专属管辖权也开始受到挑战。1992年颁布的《继续与高等教育法》(FurtherandHigherEducationAct)将多科技术学院升格为大学的规定间接促使高校学生权利救济的二分形态逐渐形成。特许状高等教育机构与学生的纠纷由视察员解决,而法定高等教育机构即所谓的“92后大学”的学生则可以向法院寻求权利的司法救济[10]。不难发现,这部法律并未彻底抛弃视察员制度,而是将其作为特许状高等教育机构的一种特权予以保留,这种状况一直到2004年《高等教育法》颁布时才最终得以改变。这部法律作为英国高校学生权利救济机制改革的重要立法,彻底取消了视察员处理学生投诉的专属管辖权,并在英格兰与威尔士实施学生投诉审查(Review of Student Complaints)计划。根据《高等教育法》规定,高等教育独立裁决者办公室被指定为该计划的法定运营者,由其专门负责处理高校与学生的纠纷,并独立对学生投诉进行审查与裁决。特许状高等教育机构与法定高等教育机构学生均可免费向高等教育独立裁决者办公室寻求权利救济,高校学生权利救济的二分形态不复存在。值得一提的是,伴随着教育消费者主义运动的高涨,2017年颁布的《高等教育与研究法》(HigherEducationandResearchAct)备忘录规定,所有英格兰与威尔士的高等教育机构都应遵守高等教育独立裁决者办公室的学生投诉计划要求[11]。概言之,借由20世纪80年代末以来英国教育立法的持续更新和发展,英国高校学生权利救济机制的状况发生了颠覆性变化,以高等教育独立裁决者办公室为主导的外部非诉纠纷解决机制成为英国高校与学生纠纷解决的法定渠道。这一机制的产生不仅消解了视察员制度所享有的排他性、豁免性的专属管辖权,而且客观上为减轻法院的诉讼负担提供了通道。

2. 人权法与反歧视法在高校学生权利救济中的适用。20世纪90年代以来,英国颁布和修改了人权法与反歧视法,相关立法在高校学生权利救济中的适用受到广泛讨论,残疾歧视立法由于其动态变化较大尤为受到关注。1995年颁布的《残疾歧视法》(DisabilityDiscriminationAct)虽没有禁止对残疾学生的歧视,但引起了残疾歧视立法在教育领域适用的讨论,政府开始审查立法对“残疾人在教育中的权利”的保护状况[12]。此后,2001年颁布的《特殊教育需求和残疾法案》(TheSpecialEducationalNeedsandDisabilityAct)规定,禁止在教育阶段歧视残疾学生和申请人,高校学生也由此被纳入残疾歧视立法保护范围。几乎在同一历史时期,《人权法案》规定,任何人都不得被剥夺受教育的权利,这也为高校学生的受教育权及权利救济提供了立法保障。2010年颁布的《平等法》(EqualityAct)更是深刻影响了高校学生权利救济机制。《平等法》取代了之前的反歧视立法,涵盖年龄、残疾、性别等九个方面,拓展了学生的权利保护范围。更为重要的是,《平等法》第90至94条款专门规定了在继续教育和高等教育中的适用,高校在招生录取、课程设置、提供设施或服务等方面均受反歧视法约束。高校不仅需要避免歧视学生,还应促进具有受保护特征的人和不具有受保护特征的人之间的机会平等与良好关系的建立。平等与人权委员会(Equality and Human Rights Commission,EHRC)发布了高等教育领域适用《平等法》的指导文件,并对学生权利救济机制予以了关注,建议高校“保持易于使用、公开的投诉程序”[13]。

3. 消费者保护法在高校学生权利救济中的适用。随着英国将消费主义引入高等教育领域,消费者保护法也逐渐适用于高校学生权利救济。20世纪70年代以来,英国出台了系列消费者保护法,部分条款被认为可能适用于高校对学生的义务,如1982年颁布的《商品和服务供应法》(SupplyofGoodsandServicesAct)“以合理的谨慎和技能(Reasonable Care and Skill)提供服务”的隐含条款,1977年颁布的《不公平合同条款法》(UnfairContractTermsAct)、1994年颁布的《消费者合同中的不公平条款条例》(UnfairTermsinConsumerContractsRegulations)的不公平条款规定以及2008年颁布的《消费者保护免受不公平交易条例》(ConsumerProtectionfromUnfairTradingRegulations)对重要信息提供的规定等[14]520。直到2015年,英国竞争与市场管理局(Competition and Markets Authority,CMA)明确了消费者保护法适用于高等教育领域,适用立法包括2008年颁布的《消费者保护免受不公平交易条例》与2013年颁布的《消费者合同(信息、取消和附加费)条例》(ConsumerContracts〔Information,CancellationandAdditionalCharges〕Regulations)等[15]。当前,英国适用的消费者保护立法是在整合、改革并编纂了之前立法基础上于2015年颁布的《消费者权益法案》(ConsumerRightsAct)。该法案已成为英国竞争与市场管理局监管高等教育的主要立法,明确了消费者保护立法在高校学生权利救济中的适用,高校在招生说明、课程与教学服务等方面受消费者保护立法的规制,尤其是“合理的谨慎与技能”“不公平合同条款”“虚假和误导性行为”等规定与高校责任及学生权利密切相关[14]523。此外,2017年按照《高等教育与研究法》规定成立的学生办公室(Office for Students,OfS),作为以消费者为中心的监管机构,为学生消费者权利保护提供了保障。

(二) 政府监管对高校学生权利救济机制的合规要求

1. 政府对高校学生权利救济机制的关注。20世纪80年代以来,英国政府在教育和其他公共服务领域引入准市场竞争机制与消费主义,通过投诉等方式保护消费者或公民的权利。高等教育作为公共服务领域之一,学生投诉机制被认为是高等教育质量保障的重要组成部分[16]。英国政府在多个报告中关注了高校学生投诉机制,建议建立外部救济机制与完善内部救济机制。1996年诺兰委员会(Nolan Committee)在《公共生活标准——地方公共支出机构》(StandardsinPublicLife:LocalPublicSpendingBodies)中提出,高等教育机构应做出安排,在内部渠道都已用尽时,对学生的申诉和上诉进行独立审查[17]。1997年迪尔英委员会(Dearing Commi-ttee)发布的《迪尔英报告》(TheDearingReport)也建议高校完善学生投诉机制,通过独立外部审查机制确保学生投诉机制公正、透明、及时。同时,《迪尔英报告》指出,学生通过有效内部程序提出投诉的机会对高等教育治理至关重要,建议高等教育质量保障署(Quality Assurance Agency for Higher Education,QAA)促进高校建立公正健全的投诉制度[17]。2003年,教育与技能部(Department for Education and Skills)在《高等教育的未来》(TheFutureofHigherEducation)白皮书中更进一步提出为学生提供公平、公开和透明的救济手段,设立独立裁决者处理学生投诉问题[18]。

2. 监管机构对高校内部学生权利救济的外部规制。为保护学生权利与保障高等教育质量,高校内部学生权利救济机制被纳入监管范围,高等教育质量保障署、高等教育独立裁决者办公室、学生办公室等共同对高校学生权利救济进行外部规制。高等教育质量保障署早在2000年就在《高等教育学术标准和质量保证实务守则》(CodeofPracticefortheAssuranceofAcademicStandardsandQualityinHigherEducation)第5节“学术申诉和学生对学术问题的投诉”规定,高校必须建立有效内部程序处理与提供教育服务有关的投诉,并建立有效机制审查学术决定。由此,高校均建立了学生申诉与学术上诉制度。此后,高等教育质量保障署陆续发布相关守则与指南进一步监督高校建立公正、有效和及时的学生投诉程序,并于2018年发布了最新的《英国质量守则、建议和指导:关注、申诉和上诉》(UKQualityCodeforHigherEducationAdviceandGuidance:Concerns,ComplaintsandAppeals)。高等教育独立裁决者办公室通过投诉审查计划与良好实践框架(Good Practice Framework)等发挥作用。2004年,高等教育独立裁决者办公室的成立让高校意识到其面临着外部审查与被起诉的风险,高校由此开始评估和重视内部投诉程序的作用[16]。之后,高等教育独立裁决者办公室发布了《良好实践框架:学生申诉与学术上诉》(TheGoodPracticeFramework:HandlingStudentComplaintsandAcademicAppeals)等实践指南指导高校完善内部学生权利救济机制。相较而言,学生办公室在保障学生权利与监管高校学生权利救济方面发挥着更加广泛的作用:监管高校遵守消费者保护法的相关规定,保障弱势群体平等获得高等教育机会以及促进高校支持残疾学生等;将是否参与高等教育独立裁决者办公室学生投诉计划作为高校能否持续注册的条件之一,并将高等教育独立裁决者办公室投诉审查的数量、性质与建议等作为对高校进行常规监管的重要参考信息[19]。

(三) 法院对高校与学生纠纷解决的司法监督

1. 高校与学生法律关系的公法调整。伴随着高校与学生法律关系的发展以及高校学生权利救济诉求的持续增强,法院开始基于高校与学生的公法关系为学生提供司法救济,尤其是基于正当程序原则进行司法审查。1992年的“R诉枢密院大臣案”确认了特许状高等教育机构视察员的决定若违反正当程序将由法院审查的原则。1994年的“R诉曼彻斯特大都会大学案”(R v.Manchester Metropolitan University)明确了法定高等教育机构应受司法审查,大学是履行公共职能的公共机构,且没有视察员处理学生投诉,其决定必须受司法审查[14]441。2001年的“佩尔绍德诉剑桥大学案”(Persaud v.Cambridge University)(3)https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2000/374.html.则进一步确立了正当程序原则。法院认为,大学委员会没有先向学生提出怀疑便直接做出退学决定是不公平的[20]。人权与反歧视也是学生寻求司法救济的重要依据。在2012年的“伯克诉法学院案”(Burke v.The College of Law & Anor)(4)http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/37.html.中,学生基于《残疾歧视法》起诉学校没有履行合理调整课程考试条件的义务,法院基于反歧视原则审查了高校是否尊重学生建议、做出合理调整等[21]。在2017年的“扎西德诉曼彻斯特大学案”(Zahid v.The University Of Manchester)(5)https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2017/188.html.中,学生基于《平等法》起诉大学违反了根据残疾情况做出合理调整的义务。

2. 高校与学生法律关系的私法调整。高校与学生的法律关系不仅受公法约束,高等教育市场化与消费者主义使得合同关系愈发影响着高校和学生的法律关系以及学生的司法救济。法院在1994年的“莫兰诉萨尔福德大学学院案”(Moran v.University College Salford)(6)参见法灵顿和帕弗里曼合著的《高等教育法》(第三版)第12章内容。中主张原告与被告之间存在合同关系,高校让学生注册课程的协议表明其向学生发出了要约,而学生同意接受该要约并放弃其他机会,导致了合同的成立。2000年,法院在“克拉克诉林肯郡和亨伯赛德大学案”(Clark v.University of Lincolnshire and Humberside)(7)https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2000/129.html.中确认了付费学生和大学的合同关系。由此,高校与学生的合同关系得到法院确认,学生可以基于与高校的合同关系寻求权利救济。在“白金汉诉赖科特伍德学院案”(Buckingham and Others v.Rycotewood College)中,学生起诉高校违反合同规定,认为高校未能提供适当的课程实践,与招生手册及面试中所承诺提供的内容不符。法院支持了学生的论点,认为高校应当履行其在条款和文件中的内容,并以高校违反了教育合同为由,判决高校给予该案学生7 500英镑的“课程价值损失”和2 500英镑的“精神痛苦”赔偿[14]454。

(四) 形塑新的规制空间:英国高校学生权利救济的新图景

英国高校学生权利救济机制的演进逻辑是自治价值与法治价值的互动博弈。20世纪80年代以前,高校学生权利救济属大学自治事项,被排除在法律世界之外,政府与司法部门也多对高校决定等持尊重态度。20世纪80年代以后,立法机构、法院、政府及监管机构等介入高校学生权利救济,高校学生纠纷解决的自治传统受到了法治的审查,国家立法、司法监督与政府监管共同形塑了高校学生权利救济的规制空间。有效的规制是规制空间内各主体所拥有的资源、价值观及其相互作用的产物[22]。立法机构通过法律为高校学生权利救济提供保障,制定高等教育法规制高校纠纷解决自治权,扩大人权法、反歧视法、消费者保护法等的适用范围;政府通过报告建议等方式督促高校为学生提供投诉机制等救济途径,监管机构基于高等教育质量评估、学生投诉风险审查等共同规制高校内部学生权利救济机制;法院通过案件审查与判决逐步将高校学生纠纷纳入司法救济范围。由此,英国高校学生权利救济传统机制的自治力量被消解,学生申诉与学术上诉、高等教育独立裁决者办公室以及司法救济等机制得以建立健全。

在国家立法、政府监管、司法监督的共同作用下,英国形成了以消费者权利、人权与反歧视为核心的高校学生权利救济新图景。高校与学生的法律关系受公法与私法的共同规制,高校学生权利救济尤为受到《平等法》与《消费者权益法》的影响,消费者权利、人权与反歧视成为高校内部纠纷审查、高等教育独立裁决者办公室投诉裁决以及法院案件审理的重要内容与依据。高校受高等教育质量保障署、高等教育独立裁决者办公室、学生办公室、平等与人权委员会、竞争与市场管理局等机构的共同监管,遵循消费者保护法、人权法、平等法等立法规定以及监管机构的实践指南等规则,履行保护学生权利的义务,且为学生提供透明公正的内部救济途径,学生能够通过申诉与学术上诉等机制寻求内部救济。高等教育独立裁决者办公室作为学生权利救济机制之一,在监管高校内部投诉机制的同时也受平等与人权委员会、竞争与市场管理局等机构的监督,将歧视、消费者保护等作为学生投诉审查的范围,并根据相关立法规定以及平等与人权委员会、竞争与市场管理局关于高等教育适用相关立法的指南等进行审查。法院基于正当程序、人权与反歧视、消费者合同等介入高校与学生的纠纷,学生能够根据高校违反消费者权益保护、人权与反歧视保护等义务向法院提起诉讼。

三、 自治与法治的平衡:英国高校学生权利救济机制的体系建构

20世纪90年代末以来,在立法、司法与政府等多方面力量的共同作用下,英国逐渐形成了以学生申诉与学术上诉为代表的内部救济机制、以高等教育独立裁决者办公室为主的外部非诉救济机制以及以法院作为最终救济途径的司法救济机制等多重学生权利救济途径。伴随着自治与法治两种价值的相互尊重与理性区分,英国高校学生权利救济机制愈发呈现体系化发展趋势。当前,多元救济机制功能区分与优势互补的高校学生权利救济体系已经成为英国高等教育法治发展的显著特征。

(一) 高校内部救济机制的功能与特征

1. 学生申诉与学术上诉的范围与程序。植根学术自由原则,英国高校内部学生权利救济机制呈现区分学术与非学术的基本特征。学生申诉与学术上诉制度不是高校内生的传统机制,也并非高校的法定义务,而是高等教育质量监管的产物[7]。因此,受学术遵从与机构自治权保护等外部监管原则的影响,英国以学术性为高校内部学生权利救济机制的建构标准,分为学生申诉与学术上诉两种方式。学生申诉涉及对非学术事项的投诉,范围广泛,包括纪律处分与教育服务提供等多个方面;学术上诉是学生对高校学术事项决策提出的质疑或不满,范围相对有限[23]。学生申诉和学术上诉的程序相互独立,但都包括早期解决、正式审查、复审三个阶段。早期解决主要通过调解或和解等方式促进纠纷的快速解决;正式审查包括评估、调查、听证或会议、通知结果等程序;复审则是对正式审查的程序正当性、结果合理性以及新证据的审查[16]。区分学术与非学术是对高校学术自治权的尊重,有利于保护学术界不受法律等干预进行教学、学习、研究,同时学生申诉与学术上诉的程序受高等教育质量保障署、高等教育独立裁决者办公室及法院的规制,保障了学生权利及救济途径。高等教育质量保障署与高等教育独立裁决者办公室将易接近性、清晰透明、比例性、及时性、公平、独立性、改善学生体验等作为学生申诉与学术上诉的要求与原则[23],法院在介入高校与学生的纠纷时会审查高校的内部程序是否正当。具体而言,高校在处理学生投诉时需遵循正当程序原则,由以前没有参与过的人处理纠纷以避免偏私,在恰当的时候提供听证程序,并及时告知学生处理的结果和原因以及可以获得的支持和采取的措施等[23]。

2. 校内救济机制的独特优势。作为高校学生权利救济体系最前端的机制,校内救济机制以其非正式与相对正式的程序为学生提供了便捷快速的权利救济途径,在权利救济体系中发挥着不可替代的作用。高等教育领域的大学自治与学术自由等特有属性使高校与学生的纠纷呈现与其他领域不同的特性和复杂性,早期解决中的调解与和解等方式为学生提供了非正式途径,学生能够在良好的沟通氛围下表达其观点与诉求,有助于促进纠纷的有效解决[3]。2011年,商业、创新与技能部(Department for Business Lnnovation & Skills)在《学生位于高等教育系统的心脏地带》(HigherEducation:StudentsattheHeartoftheSystem)白皮书中明确提出“希望高等教育独立裁决者办公室能够帮助高校尽早解决学生投诉”,由此,高等教育独立裁决者办公室于2013年开始实施“早期解决试点计划”(Early Resolution Pilots Initiative),推动学生投诉在高校内部解决。早期解决机制逐步制度化,学生需完成早期解决后才能进入正式阶段。同时,申诉与学术上诉为学生提供了相对正式的程序。在正式审查与复审阶段,高校为学生提供适当的程序,有时还提供听证程序,以保护学生的知情权、正当程序等权利,使学生能够获得相对公平公正的内部救济。学生申诉与学术上诉等内部救济机制解决了高校与学生的大多数纠纷,高等教育独立裁决者办公室与法院皆秉持内部救济穷尽原则,希望学生投诉更多在高校内部解决[16]。

(二) 高校外部非诉救济机制的功能与特征

1. 外部非诉救济机制介入高校与学生纠纷的范围与程度。根据《高等教育法》、学生投诉审查计划以及投诉裁决等,高等教育独立裁决者办公室确定了其审查范围与原则。高等教育独立裁决者办公室审查范围较广,包括学术上诉、住宿、欺凌和骚扰、纪律事项(包括抄袭)、歧视、实践资格、实习、程序违规、研究指导、教学提供和设施、福利等事项,但其不介入学术判断、招生与雇佣事项。《高等教育法》规定,合格投诉是在校生或毕业生(Former Student)提起的不涉及学术判断的投诉,而雇佣事项多由雇佣裁判所(Employment Tribunal)专门处理。因此,学术判断、招生与雇佣不属于高等教育独立裁决者办公室审查范围。正当程序与学术遵从是高等教育独立裁决者办公室投诉审查的主要原则。高等教育独立裁决者办公室不对学生投诉进行全面审查,通常审查学生投诉的基本情况、高校是否遵循了公平程序、是否采取了合理行动等,程序审查是重要内容[24]。学术判断涉及专家对学术性事项做出的专业判断,高等教育独立裁决者办公室持尊重态度,一般不介入学术判断事项。但高等教育独立裁决者办公室强调学术判断并非专家做出的所有判断,其会对学术判断投诉中的非学术判断事项进行审查,如高校的程序是否公平、是否存在偏见,学者是否表达了超出其领域范围和学术能力的意见等。另外,在审查程序方面,高等教育独立裁决者办公室一般不采取会议、听证方式,主要根据学生与高校提供的资料出具书面裁决结果,且愈加强调在正式审查前通过调解解决学生投诉问题[24]。

2. 外部非诉救济机制的衔接作用。高等教育独立裁决者办公室是外部非诉救济的主要机制,在高校学生权利救济体系中具有重要地位,尤其在衔接校内救济与司法救济方面发挥着关键作用。高等教育独立裁决者办公室基于《高等教育法》依法介入高校与学生的内部纠纷,并通过“完成程序函”(Completion of Procedures Letters)有效衔接校内救济。高等教育独立裁决者办公室以区别于校内救济机制的独立性等优势为学生提供独立、公平、统一的外部纠纷解决机制,学生在完成内部程序之后可凭借高校发送的完成程序函向高等教育独立裁决者办公室寻求外部救济。同时,高等教育独立裁决者办公室作为非诉救济的最后途径与司法救济相衔接。在司法实践中,法院也越来越倾向将高等教育独立裁决者办公室作为司法审查介入高校与学生纠纷的前置程序。由于对学术自由与大学自治的尊重以及高校等主体法律地位的复杂性,法院对高校内部事务往往秉持有限介入立场,这使大量高校与学生发生的争议难以真正进入诉讼环节。更为重要的是,诉讼方式存在时间长、费用高等固有弊端。相较于司法救济,高等教育独立裁决者办公室制度具有非正式性、便捷性、专业性、免费性等优势。正因为如此,高等教育独立裁决者办公室制度作为学生权益救济的替代性纠纷解决(Alternative Dispute Resolution,ADR)途径,愈发受到重视。例如在“R诉利兹大学法学院案”(R v.School of Law University of Leeds)中法院就曾明确强调,如果通过高等教育独立裁决者办公室仍有可能补救,其不会考虑学生的索赔[14]499。这意味着法院认为,高等教育独立裁决者办公室是学生诉诸司法审查寻求权利救济的前置程序。

(三) 司法救济机制的功能与特征

1. 高校与学生纠纷的司法救济途径及其强度。基于高校与学生的合同关系与公法关系,英国高校学生司法救济途径包括司法审查(Judicial Review)、合同或侵权索赔(Contract/Tort Claim)、歧视索赔(Discrimination Claim)。20世纪90年代,法院在司法裁决中基于正当程序原则或高校公共职能属性明确高校应受司法审查,2007年的“西博瑞玛诉高等教育独立裁决者办公室案”(Siborurema v.OIA)(8)https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2007/1365.html.基于高等教育独立裁决者办公室的公共职能,将其也纳入司法审查的范围[25]。由此,学生完成内部程序或高等教育独立裁决者办公室程序后可向法院寻求司法审查。司法审查案件由行政法庭(Administrative Court)或高等法院处理,法院主要审查高校是否有公平和适当的程序、是否以合理的方式适用程序、是否可能超越其权力等。侵权或合同索赔多由郡法院(County Court)受理,学生可以根据合同(9)在英国,学生与高校的合同包括入学合同(The Contract to Admit)和教育合同(The Contract to Educate)。入学合同产生于学生根据高校招生信息申请学位;教育合同形成于学生完成高校注册程序等。高校的招生说明书、录取通知书、学生章程、课程方案等构成了学生与高校的合同。参见法灵顿和帕弗里曼合著的《高等教育法》(第三版)第12章“学生与高等教育机构之间的合同”。起诉高校存在虚假陈述(Misrepresentation),或根据侵权法起诉高校在提供服务时存在疏忽大意的教育不当行为(Educational Malpractice)。歧视索赔也多由郡法院受理,学生可起诉高校存在性别、种族、残疾等歧视行为或没有做出合理调整等。值得注意的是,以上司法救济的适用都需考虑高等教育的特殊性,尤其是学术判断事项。法院认为,自身不具备相关专业能力处理学术判断事项,早期多持极端学术遵从态度,尊重高校所有涉及学术性事项的决定。随着人权法、平等法、消费者立法等在高等教育领域的适用,法院逐渐持有限学术遵从态度,基于正当程序与消费者保护等原则介入学术性纠纷中的非学术事项,如在2009年的“克拉克尔诉卡迪夫大学案”(Clarke v.Cardiff University)(10)https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2009/2148.html.中审查了学术性决定中的正当程序事项[14]470。

2. 司法救济的终局性作用。司法救济是高校学生寻求权利救济的最后机制,以其独立性、正式性与强制力等独特优势在高校学生权利救济体系中发挥终局性作用,为学生权利救济提供强有力的保障。独立性是行动主体在不受既得利益者干涉的情况下,在授权范围内思考和行动的能力。校内救济机制由高校内部设立,较难为学生提供公平、透明、独立的权利救济渠道,其独立性不足的缺陷一向受到批判;高等教育独立裁决者办公室的独立性由于资金来源、人员构成、成员组成等与高校联系密切也受到了质疑。相较而言,司法救济独立于高等教育领域,不仅更加公正、独立,而且具有正式性与强制力等优势。一是法院采取更加正式与严格的审查程序与标准,在控告、通知、听证、裁决等程序方面比校内救济与高等教育独立裁决者办公室的程序更加严密,为学生提供了正式的程序。二是司法裁判的决定具有强制力,法院对其管辖的争议享有最终裁判权。与司法救济相比,校内投诉与高等教育独立裁决者办公室审查的决定不是最终结果,且不具有强制力。

(四) 英国高校学生权利救济机制的多元化与体系化

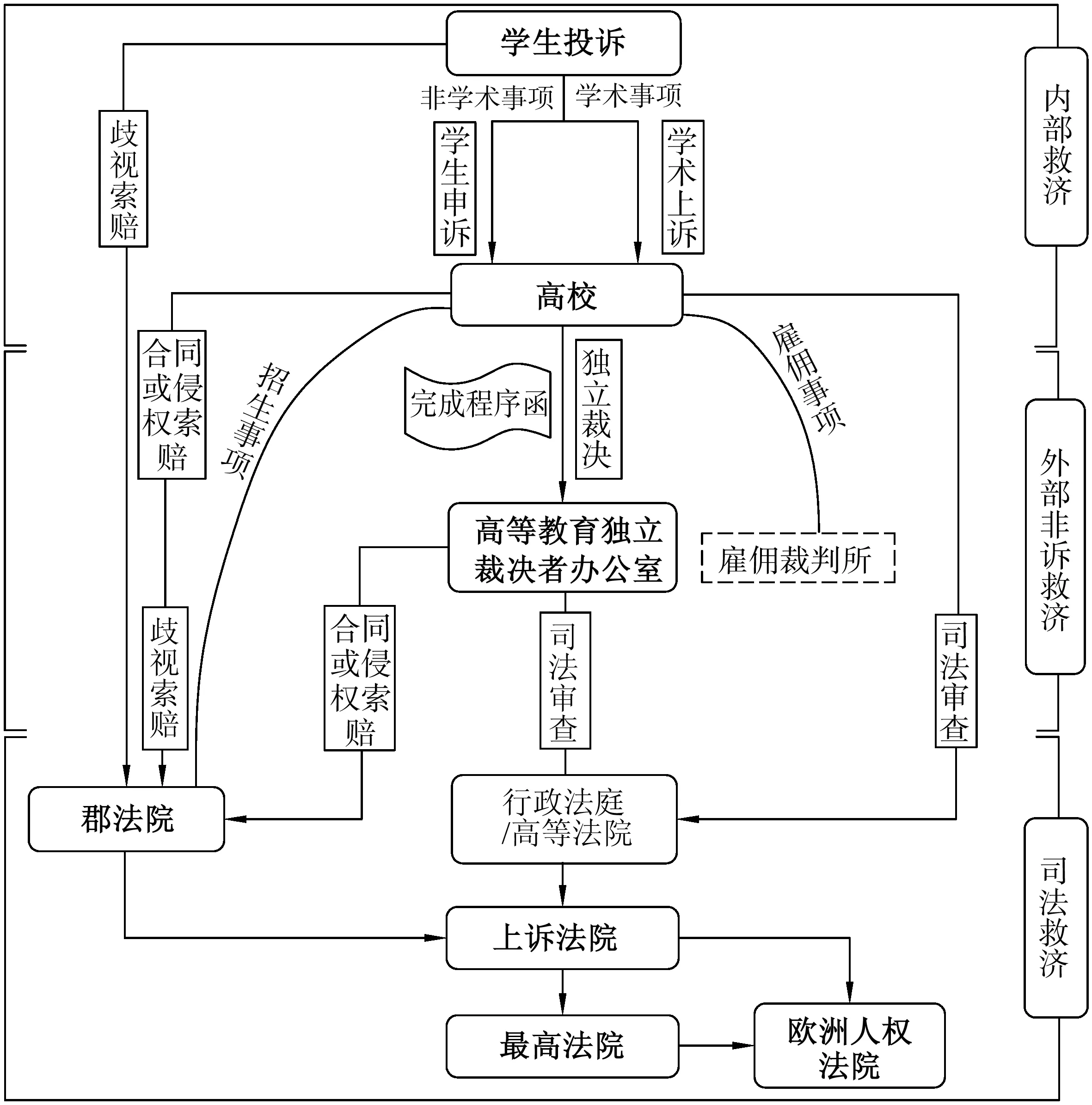

英国形成了以校内救济、高等教育独立裁决者办公室、司法救济为主的多元化高校学生权利救济机制,各救济机制功能区分、相互作用、紧密衔接。基于以上分析,本文建构了英国高校学生权利救济体系,具体如图1所示。具体而言,如果高校学生寻求权利救济,其可能会经历以下程序:向高校提出申诉或学术上诉;凭借高校发放的完成程序函向高等教育独立裁决者办公室提交投诉;向行政法庭或高等法院申请司法审查,或者向郡法院申请合同或歧视索赔;根据判决结果依次前往上诉法院与最高法院寻求救济;前往欧洲人权法院提起诉讼[如果涉及《人权法案》和《欧洲人权公约》(EuropeanConventiononHumanRights)]。另外,学生可绕过校内程序与高等教育独立裁决者办公室程序直接向法院申请歧视索赔,也可在穷尽内部救济程序之后直接向法院申请合同或侵权索赔、司法审查以及歧视索赔;若涉及高等教育独立裁决者办公室不审查的招生事项与雇佣事项,学生可分别前往法院与雇佣裁判所寻求权利救济。

图1 英国高校学生权利救济体系(11)根据法灵顿和帕弗里曼合著的《高等教育法》(第三版)第12章中关于学生法律救济途径的图示及其相关介绍整理所得。其中,司法审查主要是对法定高等教育机构的审查,特许状高等教育机构是否应受司法审查尚不确定。

多种权利救济机制在高校学生权利救济体系中共同发挥作用,学术遵从与正当程序是联结权利救济机制、贯穿权利救济体系的两大原则。对学术判断的司法遵从是英国的传统,深刻影响着高校学生权利救济的机制作用与体系建构,区分学术与非学术已贯穿英国高校学生权利救济体系。鉴于学术判断的专业性与复杂性,校内救济的范围与程序区分学术与非学术,学术性纠纷由专门机构处理,高等教育独立裁决者办公室与法院遵循学术遵从原则,对专家学术判断表示尊重,纯粹学术判断事项只能由高校内部解决。值得注意的是,英国高校的学术豁免权受到了司法审查范围扩大、消费者立法适用、平等与人权委员会以及竞争与市场管理局等机构介入的影响,高等教育独立裁决者办公室与法院在投诉审查以及司法审查中不断发展着学术遵从的内涵,对学术判断持有限遵从态度,即并非完全不介入学术性事项,而是有选择地介入[14]466。正当程序原则是英国高校学生权利救济的重要原则,其对程序性权利的保护源自英国自然正义传统,《人权法案》的颁布进一步影响了高校学生权利救济机制对正当程序原则的适用。校内救济机制为学生提供了较为正式的申诉与上诉程序,将无偏私原则(Nemo Judex in Parte Sua)与听证原则(Audi Alteram Partem)融入内部投诉机制,高等教育独立裁决者办公室与法院也将高校是否为学生提供了正当程序等作为审查的重要内容,甚至基于程序正当原则介入学术性纠纷。

高校学生权利救济机制既相互联系又相互区别。校内救济的早期解决功能、高等教育独立裁决者办公室的替代性纠纷解决功能以及司法救济的终局性功能等在权利救济体系中发挥着不可替代的作用。随着高校与学生纠纷数量日益增多、性质愈加复杂,早期解决机制与替代性纠纷解决机制在高校学生权利救济体系中的作用愈发受到重视。由于司法介入高等教育纠纷的范围与程度有限,且诉讼周期长、费用高等,法院被认为“远不是解决学生与他或她的大学之间绝大多数争议的理想论坛”,非诉机制对高校学生权利救济可能更具实质性意义,法院鼓励运用协商、调解、仲裁等替代性纠纷解决机制解决高校内部纠纷[14]809。政府、监察机构、高校以及研究者等均倡导在高等教育领域使用替代性纠纷解决机制,促进高校与学生纠纷的尽早解决[7],校内救济与高等教育独立裁决者办公室等非诉机制已成为英国高校学生权利救济的主要渠道,多数投诉由高校或高等教育独立裁决者办公室处理。

四、 结论与启示

英国高校学生权利救济机制的演进进程表明,自治与法治两种价值间存在着天然的张力关系。从高校内部纠纷解决的豁免传统到立法与司法规制的积极介入,再到自治与法治的理性界分和相互遵从,英国高校学生权利救济机制的发展最终实现了国家监督、大学自治与学生权利保障的动态平衡。当前,在自治与法治理性区分和价值平衡过程中,英国高校学生权利救济机制不断向体系化方向演进。在遵循穷尽内部救济原则、正当程序原则以及学术遵从原则的前提下,学生申诉与上诉、高等教育独立裁决者办公室、司法救济等多元纠纷解决机制之间实现了有效衔接,共同建构了功能完备与类型多元的高校学生权利救济体系。

与英国类似,在很长一段历史时期内,我国高校与学生的法律关系被视为一种“无名而有实”的特别权力关系。据此,法院拒绝介入高校与学生的争议。这种状况一直到1998年的“田永诉北京科技大学拒绝颁发毕业证、学位证案”后,才逐渐得以改变。在该案中,法院确立了高校作为法律授权组织的法律地位。此后,高等教育领域的行政诉讼案件持续增加,通过判决发展教育法治开始成为中国高等教育法治发展的独特路径。伴随着高等教育行政诉讼案件的增加,司法审查与大学自治的关系问题被学界广泛关注。它既涉及法院介入高校与学生争议的受案范围,又涉及法院审查此类争议的强度与裁判技术。

实际上,在《中华人民共和国行政诉讼法》修订与高校涉诉案件不断增多的背景下,如何避免陷入诉累,如何实现教育行政诉讼案件的合理“分流”,如何在高校学生权利救济与高校办学自主权保障之间实现平衡,已经成为司法实务界广泛关注的重要问题。以受理高校涉诉案件较多的海淀区人民法院为例,其在实际工作中已形成三个举措。一是由审判经验丰富的法官牵头成立专门审判小组,专案专办,确保此类案件坚持审慎审查的标准,既要保障学生合法权益,又要尊重高校的办学自主权。例如在“于艳茹案”中,法院仅就撤销决定的合法性进行审查,对涉及学术判断的学位管理问题,包括是否存在“抄袭”、“抄袭”是否应当导致学位撤销的后果等,均保持了必要的克制态度,维护了学术自治。二是建立健全会商机制,明确此类案件的可诉基准与可诉范围,做好案件分流工作。例如在现行审结的高校涉诉案件中,裁定驳回的行政争议案件占多数,而裁定驳回的理由集中为被诉行为系学校内部管理行为、对原告权利义务不构成影响、不属于受案范围等。三是在全面推行司法改革试点的背景下,进一步探索延伸审判职能的长效机制,通过司法建议等形式加强与高校沟通,监督和促进高校管理工作规范化、法治化[26]。当然,以海淀区人民法院为代表的司法实务界所采取的经验做法在明确高校涉诉案件裁判规则与增强司法裁判实效性的同时,也客观上存在着限制高校学生诉权保障、固化高等教育行政争议案件受案范围以及限缩学术自治合法性审查内涵[27]等诸多疑义。

显然,对中国而言,如何厘清司法审查与大学自治之间的界限,明晰诉讼与非诉机制以及外部救济与内部救济渠道之间的关系,依旧存在诸多学理与实务层面的瓶颈和难题。放眼域外,英国高校学生权利救济机制中多重规制主体之间互动的复杂性和动态性表明,不同类型权利救济机制之间的关系是异常复杂的。从大学法的基本原理出发,促进自治与法治两种价值的互嵌与平衡,不仅构成了英国高校学生权利救济机制演进与体系建构的内在规律,也应成为我国建构与完善高校学生权利救济体系的价值取向与内在要求。

一方面,我国高校学生权利救济机制的体系化建构要明晰和区分各类学生权利救济机制的管辖权范围与功能,建立高校内部救济与外部救济途径的有效衔接机制。相较于英国,我国高校学生权利救济机制体系化建构进程相对滞缓,不同类型的学生权利救济机制之间“各自为政”与衔接不畅问题突出。基于此,我国应为建立高校学生权利救济体系提供更加明确有力的法律依据与保障,通过立法明确各类权利救济机制的职能范围及其程序衔接关系等基本问题。较为理想的途径是借由《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国行政复议法》等法律法规的修订以及《普通高等学校学生管理规定》的解释和适用,进一步明晰校内救济、行政救济与司法救济的关系。借鉴英国将高等教育独立裁决者办公室作为诉讼前置程序的做法,我国可考虑在强化教育行政申诉与教育行政复议制度实效性的同时,将此类行政救济机制作为司法审查介入高校涉诉行政案件的前置程序,以实现教育行政争议的实质性化解,减轻法院审理教育行政诉讼案件的负担。除此之外,高等教育独立裁决者办公室所担负的规制治理职能表明,此类独立于政府之外的“准监管者”(Quasi-regulator)角色可以通过较为柔性的方式引导高校内部权利救济机制的健全与完善。据此,我国教育主管部门可通过风险清单、指南建议等多种方式监督与鼓励高校完善学生申诉程序,厘清高校学生申诉委员会的职权范围。在司法救济方面,我国应由最高人民法院适时出台关于高等教育行政案件审理的相关司法解释,全面突破特别权力关系的束缚,扩大高校学生权利司法救济的范围。在最高人民法院第38号与第39号指导性案例(即“田永案”与“何小强案”)的基础上,我国应进一步区分学术性争议与非学术性争议案件的审查强度与裁判说理,以寻求高校自主与学生权利之间的平衡。

另一方面,我国要充分发挥非诉救济机制的特殊作用与缓冲功能。相较于司法救济,替代性纠纷解决机制具有非正式性、便捷性、平等性等独特优势。英国高校学生权利救济尤其重视调解、协商等替代性纠纷解决机制建设,而高等教育独立裁决者办公室作为替代性纠纷解决机制更是在司法救济与校内救济之间搭建起了“桥梁”。目前,我国学界和实务界也开始关注非诉纠纷解决机制和预防性法律制度[28]在法治国家和法治社会建设中的重要价值,围绕诉源治理的改革实践方兴未艾[29]。以此为契机,我国要推动高校与学生纠纷解决过程中非诉救济机制的适用,建立健全高校内部纠纷早期解决制度与调解、和解、仲裁、专业裁量等替代性纠纷解决机制。