浓墨重彩

2023-02-08张梅

张梅

摘要:潘玉良是近现代中国美术史上举足轻重的人物,也是享有国际声誉的艺术家。她的作品在中西融合方面取得了突出成就。其艺术独特而绚丽,而彩墨画更是极具艺术价值。艺术不止于艺术,应有它自身的高度。潘玉良的作品是时代变革的语境下,中西文化碰撞出的东方韵致的集锦。本文从色彩技法的层面入手,结合具体案例,对其彩墨画进行细致分析,尝试诠释更为生动的“潘玉良印象”。

关键词:潘玉良 中西融合 彩墨画

1918年2月,蔡元培在北京大学发起成立“北大画法研究会”。他在《在北大画法研究会之演说词》中提道:“西人之重视自然科学,故美术亦从描写实物入手。今世为东西文化融合时代。西洋之所长,吾国自当采用。”[1]徐悲鸿在1920年发表的《中国画改良论》一文中也提出了改良中国画的原则,即“古法之佳者,守之;垂绝者,继之;不佳者,改之;未足者,增之;西方画之可采入者,融之。”[2]这位现实主义绘画大师、潘玉良的老同事用一锤定音的方式为中国油画的融合之路指明了方向。林风眠也在20世纪20年代末提出了他的“中西艺术调和论”。这一主张或许更为纯粹。他把中国传统文人画的意境和技法与后印象派、德国表现主义、野兽派等流派相结合,形成了独特的个人风格,为中国现代艺术的发展贡献了力量。

由此可见,彼时中国画坛对“中西融合”的探索大致分为两个阵营:一个阵营是以李毅士、徐悲鸿、颜文樑等为代表的“写实派”,主张将西方古典写实主义绘画与中国传统绘画相结合,另一个阵营是以陈抱一、林风眠、刘海粟、吴大羽等为代表的“现代派”,提倡将西方现代主义绘画风格和中国传统绘画相结合。潘玉良便属于“现代派”阵营。事实上,中国油画300多年的发展历程即是一部中西文化的融合史。留学归来的油画家们凭借专业知识与多年的实践经验,在中西融合这条创作之路上高歌猛進,其中潘玉良正是一位满腔热血的女旗手。

一、潘玉良艺术的沉淀期

潘玉良的作品大致分为三个阶段:20世纪30年代至40年代初的“学院风”、20世纪40年代至50年代初的“现代派”风格、20世纪五六十年代的“中西融合风”。潘玉良留学时期的存世作品极少。1926年,她离开法国后进入意大利罗马皇家美术学院深造。是年6月,她委托中法大学的同学林宝权和邱代明将其留学期间创作的数百幅作品带回中国。不幸的是,由于途中轮船货仓失火,所有画作尽数被毁:

潘玉良将其留学法、意期间所绘大小油画数百幅托林、邱二人先携回国。她订购一只大号木箱,将所有画品装入箱中,并预付一笔不菲的运费……邮轮行到半途,突遇一货仓失火,船长下令千万不能开仓灌救,担心火焰接触空气后,爆炸的威力可致人死船沉……船行十余日,所幸并未爆炸,当邮轮到达吴淞口,开仓检查时,失火的正是玉良装画的那个仓,百物皆成黑灰一堆,可怜玉良数百幅心血结晶,均被火神收去了。[3]

潘玉良20世纪二三十年代的画作还留有欧洲学院派的风格色彩,如1934的油画风景写生作品《寺庙》。在这幅作品中,外光源被弱化,物体的固有色得到强调,因而画面的整体色调偏暗。她用小号排笔画出了细长的笔触,将物体的肌理表达得相当细腻。潘玉良留学归来后任国立中央大学(今南京大学)教育学院艺术科教师。1934年4月,她率艺术科西画组学生20余人赴北京参观、写生,而这幅作品正是写生途中创作的。这是一幅中规中矩的作品,或许是受当时的教学规范所致。在这一时期,国立中央大学的美术教学整体偏重写实风,正如徐悲鸿所说:“欲救目前之弊,必采欧洲之写实主义。”[4]自他主持国立中央大学艺术科以来,确立了以写实主义作为科学法则和造型基础,并在校内严格推行。1935年,国立中央大学艺术科的国画组和西画组合并为绘画组。1937年后,艺术科改称“艺术系”。在此期间,徐悲鸿多方面召集人才,使得艺术系的师资力量迅速发展壮大。随着中央大学艺术科不断发展,培育并汇聚了吴作人、潘玉良、吕斯百等杰出艺术家。[5]徐悲鸿的“中西融合”教育思想以移植西方的古典主义绘画为路径,确立了中国“学院派”的写实主义体系。该体系在很长一段时间里被奉为绘画主流、艺术宗旨。

潘玉良创作于1937年的另一幅风景写生《六和塔》也是这一风格,整体偏冷色调,更趋向于古典主义。她的这幅作品容易让人联想起古典主义风景画大师克洛德·洛兰的作品。洛兰喜画逆光景色,画面里常采用银灰色的调子,整体作品有着细致、柔和的感觉。潘玉良的这幅《六和塔》也是逆光景色。这种光源下的绘制方法会使景物的轮廓显得庄严、肃穆,尤其适合描绘塔楼和寺庙。纵观这一时间段的风景写生,潘玉良用细腻的笔触描摹了祖国各地的大好河山。这些作品构图规范,用色典雅,堪称教学范本。

同样创作于1937年的《桐庐待发》描绘了几只停泊在河口的乌篷船。整幅作品呈灰色调,没有太多的技法痕迹,好似写作中“平铺直叙”的手法。相同的题材也出现在了潘玉良20世纪40年代的创作之中,彼时也是其创作的巅峰时期。油画风景《船》创作于 1945年,轮廓十分清晰、直接。她用大笔触表现水面上的小波澜,画作带有典型的印象派早期风景画特征。此幅作品的色彩和构图与莫奈创作于1886年的《三艘渔船》十分相近。在《三艘渔船》中,莫奈用细长的笔触处理水面,用弯曲的笔触处理天空的云彩,用笔、用色皆十分精彩。对比观察两幅画作,会发现此时潘玉良仍然处于心摹手追大师作品并不断探索个人风格的阶段。她在1946年创作的《窗前女人体》中刻画了一个于榻上酣睡的女子。从她对女子形体的塑造手法可以看出扎实的学院派基本功,从用色可以看出马蒂斯大胆、鲜明的色彩语言对她产生的巨大影响。这一年,潘玉良接连画了四幅相同主题与创作手法的女人体,或卧或坐、神态各异、精彩纷呈。

二、潘玉良个人风格的成熟期

潘玉良最精彩也最具艺术价值的作品当属20世纪五六十年代的彩墨画。彼时是她技法最为成熟、个人风格最为突出的时期。她的彩墨作品结合了中国线描手法与西方点彩技法,既做到了中西融合,又做到了独辟蹊径。就潘玉良的彩墨画而言,20世纪50年代和60年代的创作不能一概而论之。她在20世纪50年代创作的彩墨画偏重中国画的画风,多采用流畅的书法线条勾勒形体,线条紧劲连绵、粗细相间、虚实有度。在1952年创作的《坐着拢髻女人体》中,她用线条把人体的运动规律表达得流畅、精准,对人体结构的塑造使用了中国画的皴擦技法,同时还辅以淡墨晕染。此外,她只把暗面和亮面稍作区分,对皮肤肌理也没有进行过多的处理,而是把大量笔触用在了背景的渲染上。再来看其1954年创作的《侧坐前视女人体》,整幅作品的用线似乎较之前的作品更加自然、娴熟、流畅,人物体态被勾勒得干净、利落。这幅画背景处理得最为精彩,上半部分采用了她在绘制彩墨画时的惯用手法,以网格线皴擦出了独特的肌理效果。人物坐的花巾布上,卷曲的线条勾勒出了花朵图案,整幅画都被浮世绘般的平面装饰色彩所笼罩。当时,潘玉良在法国旅居,切身地感受到了西方现代艺术对大量东方艺术元素的吸纳。莫奈、凡·高、马蒂斯、毕加索等现代派绘画大师都喜欢临摹、借鉴中国画和日本的浮世绘。毕加索、马蒂斯的作品中更是经常出现“阿拉伯趣味”以及东方情趣。在他们的笔下,平涂的色块、粗犷的线条构成了一幅幅和谐而充满装饰趣味的美妙作品。潘玉良的艺术面貌亦是如此。

1958年之后,潘玉良的作品有了很大的转折,无论是技法还是画面效果,都证明了她已在中西融合的道路之上朝着更为广阔、自由的方向疾驰而去。在这一过渡时期,她的彩墨画画风有了明显的改变,虽然题材仍是东方女性,背景和手法也没有改变,但改为了以裸体为主,处理人体的皮肤肌理时用上了西方的点彩技法,代表作品有《母爱》《母子情》。大块的皮肤处理用色块来画比较容易,用色点来表达其实是很难的,不过潘玉良却用单纯的肤色“点”出了结实的形体。“点彩”画法于19世纪80年代中期兴起于法国,乔治·修拉是代表人物。与其说点彩派是一个画派,不如说它是一种独特的画法,即用色点来作画。早期的印象派画家曾经也使用过这种画法,不过当时只是将之作为多种画法中的一种。点彩派把这种画法提取出来加以发展并推向了极端。他们主张按光谱色和科学原理在画面上排列色点,同时为保持色彩的鲜明度而不调混颜色,从而引导观者依靠自己的视网膜来混合色彩。仔细研究修拉的作品会发现,他不满印象派轻视形体的画法。他虽然用色点塑造对象,但却能表现出结实的形体。可以说,修拉既是在用形体同印象派对抗,又是在用光色同“学院派”对抗。从这一点来看,潘玉良与他如出一辙。我们在潘玉良的作品中既能看到结实的形体,又能看到鲜明的用色。比如,她在1959年創作了《海滨乐》。这幅画表现的是西方油画一个永恒的主题,即黄金时代的人们不愁吃喝、载歌载舞。她在刻画山、石、树时,采用了中国画的手法,背景处开阔的海平面以淡彩晕染而成。画面主体是九个在海边嬉戏的女子,点彩技法在这里被运用得炉火纯青,人体结构被交代得准确到位。

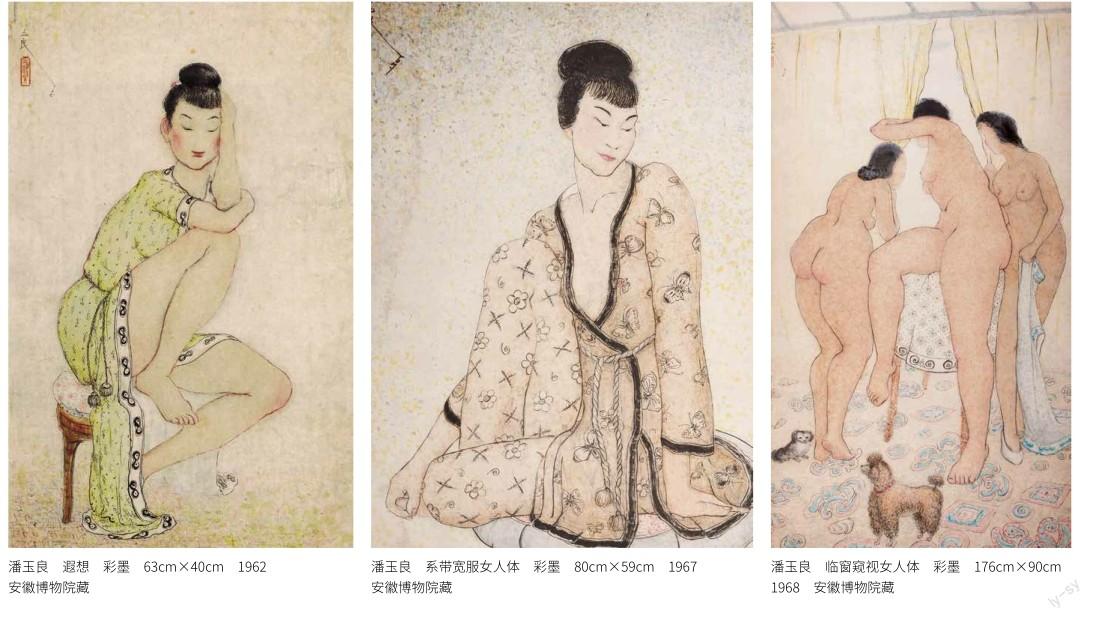

从1960年开始,正式进入潘玉良彩墨画的巅峰时代。就《侧背卧女人体》这幅作品来说,构图、线条、形体、色彩都很出色,背景的处理已然不同于20世纪50年代的作品,未使用复杂的线条,也未大面积晕染,不过空间感却较之前的作品更强。她1961年创作的《梳妆女》、1962年创作的《遐想》以及1967年创作的《系带宽服女人体》题材、立意相似,构图也相似,整体画法比之前放松很多,有种行云流水的感觉。此时,她勾勒人体的线条比之前的作品要细很多,力度也较之前的轻,不过从腿部的着色点来看,密集度有所降低,直到在《遐想》这幅作品中已经完全看不见色点。她在1966年创作了《歌舞艳声》。这幅作品中的东方情趣甚是浓厚。在技法处理上,她使用了更加肆意、流畅的线条,同时将场面营造得很宏大,人物形象也进行了脸谱化处理,而这样做的目的是表达东方式的黄金时代。这一主题在潘玉良的作品中出现过很多次,以往表现的都是一群裸女在大自然起舞弹琴,用的是中国传统乐器。这幅《歌舞艳声》却是直接描绘穿着中式服装的一群东方男女,他们中的舞者正拿着扇子在林间翩翩起舞。潘玉良似乎对扇舞特别感兴趣。在她的作品中,曾多次出现执扇而舞的中国女性形象。

潘玉良似乎在寻找一个突破口,即用复杂的背景和大面积的着色来凸显人体结构。她希望通过探索这些方法,达到自己追求的中西融合的最高境界。

三、潘玉良彩墨画的艺术价值

20世纪的中国画坛出现了种种关于“中西融合”的探索和实践,如林风眠的仕女画、关良的戏曲人物画。艺术家们从中国传统艺术中汲取营养,将之以各种形式展现于自己的作品中,试图使创作不脱离我国传统艺术的本源。作为新兴木刻艺术的倡导者,鲁迅曾说:“采用外国的良规,加以发挥,使我们的作品更加丰满是一条路;择取中国的遗产,融合新机,使将来的作品别开生面也是一条路。”[6]然而,无论是哪条探索之路,潘玉良都走得十分不易。尤其晚年身体多病,这对她的创作来说无疑增加了难度。不过,欣赏其晚年的彩墨作品,反而发现用色、用线更加凝练、出彩。创作于1968年的《临窗窥视女人体》堪称潘玉良彩墨人体画中的精品。就这幅作品而言,观者在意的已经不是女人体的形体本身,而是会试图猜测她们在看什么—这就使得观画的过程充满了趣味性。从技法上看,身体结构简练而扎实,用线流畅且虚实有度,用色清爽、雅致、不轻浮。从中西融合的艺术价值来看,这幅作品不仅把中国书法线条的柔韧连绵感表达得十分到位,还把西方塑造身体结构时的夸张手法运用得十分纯熟,再加上极具平面装饰性的地毯空间处理……众多元素的碰撞不仅和谐有趣、相得益彰,而且色彩又具有颠覆性,能够带给人无限的启迪。

总结一下,潘玉良彩墨艺术的价值可以概述为五点:一是极具装饰性,二是采用了平面化的空间处理方式,三是造型手法较为夸张,四是运用了带有东方韵味的书法线条,五是进行了中国写意画式的意境表达。潘玉良的彩墨基本都是用线勾勒出形体,薄施颜色,背景处理与众不同,却与画作的整体气质十分契合。她用书法线条来画速写,再用色彩明暗来塑造体积。她更多的是寻求突破,想要用西方的造型体系表达东方绘画的韵致与格调。

下面,笔者将列举两幅相同题材的花卉作品来加以说明,即其1958年创作的《红郁金香》和1960年创作的《黄菊花》。我们比较一下这两幅作品,会发现《红郁金香》有着强烈的装饰意味,尤其是桌布上有中国古代壁画中的走兽、图腾元素,十分有趣。《黄菊花》中的瓷瓶上直接画了一只类似朱雀的上古神兽,这些传统元素的融入令人惊艳。《红郁金香》的背景运用了点、线交错的繁复笔触,完全没有体现西方绘画的透视原理。这种平面化的空间处理手法实属率性、随意。《黄菊花》的背景处理则简单明了,运用的是中国画的留白手法。从这些技法上的实验可以看出,潘玉良在中西融合层面的创新举动。

自文艺复兴以来,欧洲的绘画史简直就是一部油画史,而欧洲绘画输入中国的主要形式就是油画:“自光、宣后,至民国初年,西画在中土之势力,始渐渐高涨。”[7]西方绘画以一种文化形态移植于本土文化圈,在当时确有其先进之处。其一,具有科學的观察方法。其二,有完整的理论体系。其三,具备成熟的绘画技法。本土的艺术家们要做的是对其进行改造,一方面使其符合本民族的审美习惯,另一方面又要保证本土文化不被覆盖,此即“中西融合”的意义。潘玉良不仅做到了这一点,还完成得相当出色。她用彩墨画向世人展示了独特的东方美学并取得了不俗的成绩。

在缤纷的现代艺术天地中,潘玉良是先行者之一。她在时代的洪流中,用执着的意念“活”出了生命的质感。中西融合是20世纪的历史环境赋予艺术家们的时代命题。中国油画要寻求出路,就不能停留在临摹再现、循规蹈矩。一种文化的移植,要扎根在本土文化的土壤中才能汲取营养,从而开出更加徇烂的花朵。潘玉良显然正是那个辛勤的耕种者。

注释

[1]参见蔡元培《在北大画法研究会之演说词》。

[2]徐悲鸿.中国画改良论[J].绘学杂志,1920,6(1).

[3]潘玉良全集8文献卷[M].范迪安,编.合肥:安徽美术出版社, 2015:168.

[4]徐悲鸿.美的解剖——在上海开洛公司的讲演辞[A]//王震.徐悲鸿文集.上海画报出版社,2005:13.

[5]李超.中国现代油画史[M].上海书画出版社,2007:89.

[6]同注[5],11页。

[7]潘天寿.中国绘画史[M].上海人民美术出版社,1983:294.