理性的风景与开放的观看

2023-02-08高云蔡萌

高云 蔡萌

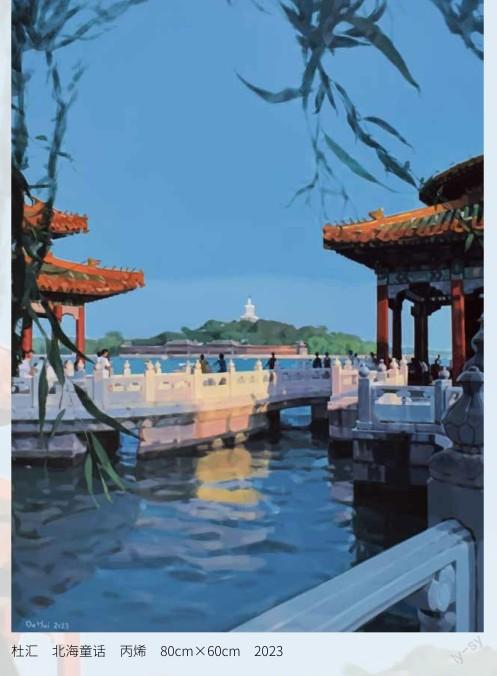

高云(以下简称“高”):随着量子力学领域证明了微观粒子的状态存在不确定性,多元宇宙成为可能。而很多时候,绘画就像是串联多个宇宙的一扇时空之门。比如,在您的笔下,北京不像是奔忙之人通勤时匆匆一瞥的“社会能量场”,而更像是隐藏在时光深处、加满了岁月滤镜的记忆碎片,画面既诠释了人们所熟悉的空间场景,又如化外世界般与观者之间存在着一层未知能量的阻隔。我们了解到您是北京人,既是这座城市发展、变迁的亲历者,又是目送着童年风物渐行渐远的旁观者。那么于您而言,究竟是在怎样的精神动因促使下,开始选择用画笔建构平行宇宙中另一重意义上的故乡呢?

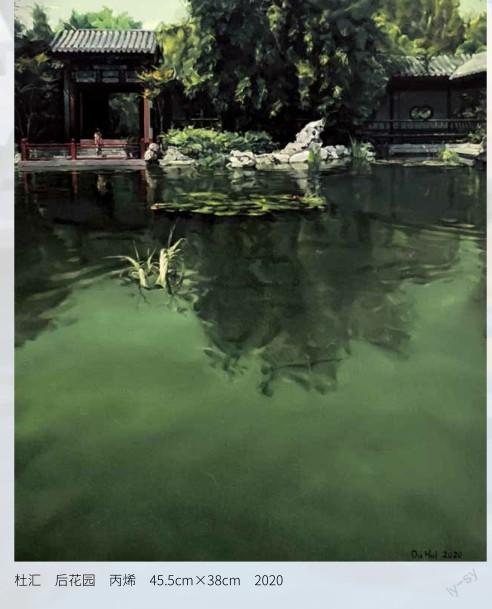

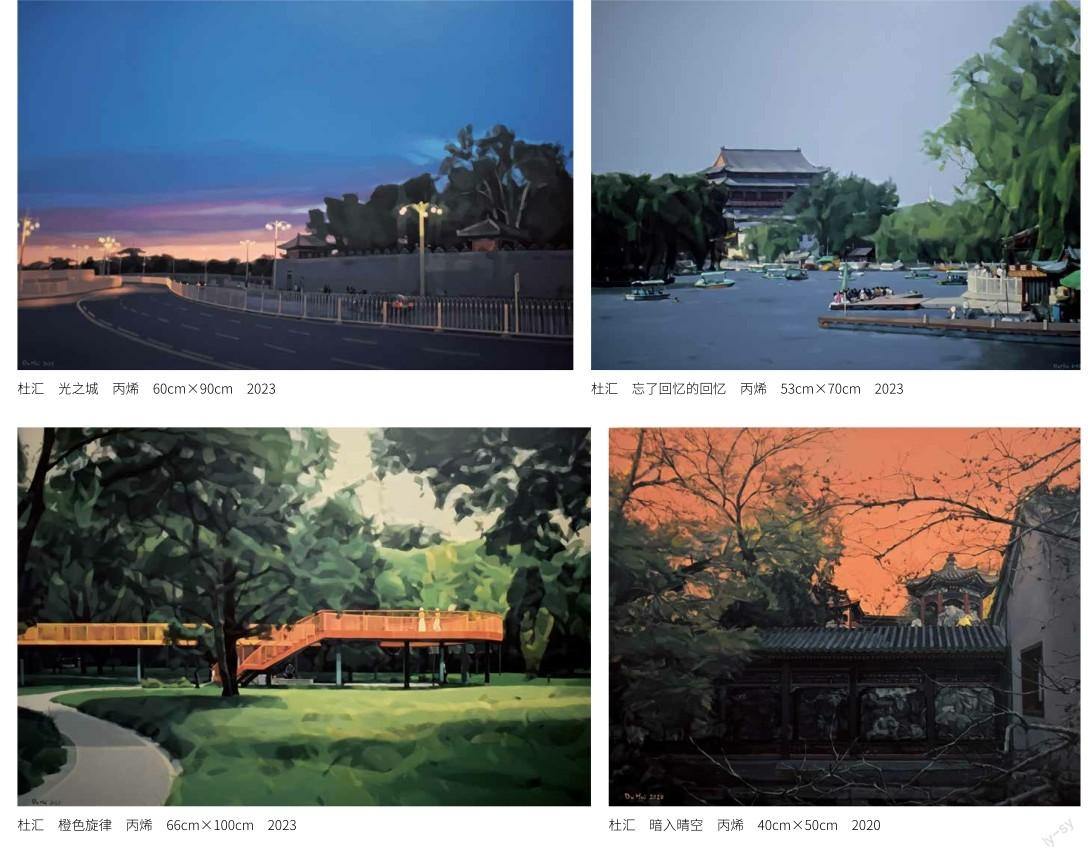

杜汇(以下简称“杜”):我是20世纪80年代末期出生的北京人,孩童、少年、青春时期基本都在西城区度过。从小生长于“灰红”的胡同中,见证了城市的世纪变迁和自我情感的深度转化。对我来说,不知不觉间,从小熟悉的“北京风景”变得越来越模糊。这种由空间变革所产生的距离感引发了我的一种情绪,促使我开始有针对性地描绘熟悉且陌生的北京图像。我希望这些景致不只是留存在记忆中,而是搭建成现实与非现实、过去与未来之间的永恒图景。

高:这种由变迁和距离感所引发的情绪就像是一种“生长痛”。很多人都会伴随着“生长痛”来审视故乡的变化,艺术家当然更擅长在这一过程中使充沛而微妙的情感被画笔和油彩物化出来。就您的作品而言,无论是沉郁的格调,还是带有告别意味的命名,都恰如其分地诠释了一种“有心事”的观感,即一种欲说还休的“情绪感”和“故事感”。这种莫可明辨的情绪是画面的张力之所在,使那一草一木、一湖一船仿佛近在眼前,又仿佛十分渺远,正如“今人不见古时月,今月曾经照古人”。关于这种颇具拉扯感的情绪张力,您在创作写实油画时通常是如何塑造的?有哪些能够引领观者从风景中见人情的妙法?

杜:我其实不想过多地将情绪停留在“回忆”之中。不过,在绘画过程中,我们往往会不由自主地“深陷其中”,而这要求我不断地控制与调整好自己的情绪,更为理性地表达过去到未来的情感变化。在我的作品中,人物、舟船、草木都像雕塑般伫立着,通过一种成熟的静默,将“故事感”融入了视觉结构之中。正如一条船看似静静地停在湖面上,而实际上的它早已驶向远方。

高:您的作品虽然有着最常见的题材,但熟悉的场景和风物却浸染着神秘的气息,呈现出一种超现实的面貌。这种有着超现实、先验意味的空间似乎是依靠大胆的用色来实现的。薄薄的灰调像是半透明罩衫,将画面包裹在统一的理性序列之中。灰蓝、灰绿的调子使画面如同曝光程度不同的照片,灰红的调子则像是一种不自然的宇宙天象,营造出了极端天气来临前的一种“躁动的宁静”。关于画面的用色,您是从哪些方面来考虑的?这些色彩承载着某种隐喻吗?

杜:不同的颜色自然代表和诠释着不同的情感。在绘画过程中,我对颜色的观照是极为“苛刻”的,而这一点在怎样将平凡之物表现得不平凡之中显得极为重要。我不断地在色相的明度和纯度中寻找答案,试图使色彩的魅力可以更好地展现我所建构的图景。由此,安静、神秘、浪漫、暧昧、躁动的气息以一种相对稳定的状态出现在了它们应该或不应该出现的位置,进而使图像停留在了理想与现实的互相观照之中。

高:除了色彩以外,媒材和笔触也是画家心事的韵脚。据我们了解,您早期创作油画居多,后来转向了丙烯。这种转换意味着在您的画中,水的功能在不断提升。在水的消解下,您的笔触日渐概括而洗练,现实风景开始向着模块化、结构化的方向奔袭,画面也在删繁就简中更具现代感。您对媒材的转换和笔触的运用是出于对现代感的追求吗?您对不同的媒材和笔触效果会有某种偏执的喜好吗?

杜:的确,近几年我更多地从油画转向了丙烯创作。油画材质所带来的“顺手感”让我产生些许不安。我在绘画时对惯性思维是很警惕的,希望找到一种陌生感,而丙烯的“塑料感”、快干特性以及对水的灵活把控及时缓解了我的不安。当然,现在也有各种丙烯缓干媒介,不过我暂时不打算采用。我希望通过媒介的陌生感,找到绘画的新方向与新可能,正如您所提到的对笔触的运用。在水的作用下,颜料的薄与厚在透明与半透明之间改换,笔触的造型、颜色和空间关系也令我感受到了更多的视觉可能性。这更符合我在新作品中想要呈现的,即由对单一物体的塑造转向对物体与物体之间关系的表达。对我而言,“未知”是绘画最大的魅力。无论选择什么样的媒介,都是在为“未知”的视觉方式服务。勇敢尝试,才能不断地认识自我、发展自我。

高:在整体的观赏之后,我愿意将您的画作概述为一种“理性的风景”,其中既蕴藏着情绪的张力,又屈从于某种审慎、克制的秩序。这样的画面既有故事,又有尺度,画面节奏在可控范围之中,不是一次性地一吐为快,而是庄重地娓娓道来。这种感性因素和理性因素的调和,其实就是视觉秩序的建构。视觉秩序一旦建构起来,观看视角也就确定了下来,观者才更加明确自己“需要”或终将从画面中看到什么。您是否认同这一观点?对很多艺术家来说,只需要出门写生一趟,随手对景一挥便是一幅习作,视觉秩序不必存在于此类题材的作品之中。您怎样看待这一问题,即写实风景需要建构所谓的视觉秩序吗?

杜:我认可您的观点,即视觉秩序的搭建可以更好地为观者指引观看的方向。观看的“未知”视角也会助力于瓦解,甚至是建立新的视觉秩序。在绘画过程中,我不断地将对物象的情感转化为理性的笔触搭建,把情感的张力包裹在克制的秩序之中,希望由此带来“后劲十足”的视觉呈现。

写生与创作的关系是个老生常谈的话题。在我看来,不必将二者分割开来。写生不应只是“一吐为快”式的对目标风景的再现表达。之所以去写生,实际上是去解决在室内不能解决的问题。可以说,写生是艺术家的内循环,是自我的历练。无论是写生还是创作,最后输出的都是一个画面,那么它就要具备来自艺术家个人的独特视觉秩序。当然,视觉秩序也不一定是完整的,“随手一挥”或是局部速写也都是搭建的過程。总之对绘画者而言,从起笔到落笔,秩序已在其中。

高:作为青年艺术家,您和周围的创作者希望社会怎样“观看”自己的作品?寻求新的观看效果是当下大部分青年艺术家的迫切需求吗?

杜:就我个人而言,希望可以展现出一种开放式的观看方式,而这需要不断地打破秩序、建立秩序,需要不刻意的主观输出,需要更具张力、由内向外的自然延伸,需要进行不断的自我消化与认识。总之,搭建出新的视觉形式是非常必要的。所谓“新”,不是所画内容之新、所用材料之新,而是创造和传达新的视觉观看方式。作为青年艺术创作者,应该时刻警惕当下流行的种种视觉效果。勇敢地探知才是出路。

杜汇·创作自述

“照常升起”是我今年个展的同名标题,即每一天都将成为过去,每一天又都是崭新的。这也是我这几年持续创作“北京风景”系列作品所想表达的永恒之境。上一次个展已经是五六年前的事情了,之后便一直“闷在家里”解决一些技术上的问题。因此,怎样去画在这一阶段变得格外重要。

我从油画渐渐转向丙烯创作,开始喜欢用水调和颜料。我一直喜欢在绘画的过程中给自己增加难度,时刻警惕“画得太顺”所带来的思维惯性。丙烯的快干性与陌生感与我不谋而合。它的种種属性增加了我的表达难度,且以具有“塑料感”的媒介表达有厚重感的物象是我的兴趣所在。我在叙事时更多地是从单一的信息传递转向视觉结构的布局,不再过分追求对单一物体的塑造,而是转向探寻物体之间的关系。笔触的形状、色彩及空间关系削减了绘画与图像的边界,使二者向彼此的领域延伸,在我的作品中搭建出了一种全新的视觉观看方式。

熟悉我的朋友都说我是个幽默的人,这种幽默感一般体现在我言简意赅的总结性发言和画作之中。我喜欢画自己熟悉的场景。作画时,我既能置身其中,又能冷眼旁观。我不排斥讲故事,人文情感、社会生态都可以或温暖、或冷漠、或暧昧、或诱惑地在我的画面中层层展开。

每一座城市都有独特的景致。我画这样的北京,是因为我恰巧在这里。我试图展现现代社会和人类之间的关系,无论是从历史文化、建筑美学、人文情感哪一角度出发,最终都在诉说历史景致于当代所焕发的精神价值。我希望通过个人化的视觉语言,呈现一座城市的多元属性。