立足宋人金石文字释读成果考察宋代仿古铜器*以“州学祭器”为例

2023-02-04段凯

段 凯

宋代是中华文化之大发展时期,陈寅恪在《邓广铭〈宋史职官志考证〉序》中写道:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”1陈寅恪,《邓广铭〈宋史职官志考证〉序》,《金明馆丛稿二编》,三联书店,2001年,第277页。在璀璨的宋代文化中,金石学是其中一流,这门学科从传统史学中分化并逐渐独立,在北宋臻于鼎盛。2金石学作为一个学科的研究也是从北宋开始。王国维曾云:“近世学术多发端于宋人,如金石学亦宋人所创学术之一。”参见王国维,《静庵文集续编〈宋代之金石学〉》,《王国维遗书》,上海古籍书店,1983年,第5 册,第70 页;朱凤瀚在《青铜器的发现与研究史》中也指出“真正可以称为青铜器研究的学问,是从宋代(约真宗时)才开始的”。参见朱凤瀚,《中国青铜器综论》,上海古籍出版社,2009年,第29 页;孔令伟亦指出:“古器物的出土,历代均不乏其事,但真正重视古物、研究古物,其风气还是始于宋代。”参见孔令伟,《悦古:中国艺术史中的古器物及其图像表达》,上海书画出版社,2020年,第2 页。从宋代金石学的发展脉络来看,有两股力量从中推动,内在的力量是思想上证经补史的学术理念,外在的力量则是政治上追古复礼的现实需求。这两股内外力量互相影响,相辅相成。

北宋结束了五代十国分裂割据的局面,重新恢复了统一,国力的恢复和发展,让宋人逐渐自信,认为宋代的文物制度、道德之风直追三代、不让汉唐。朱熹便云:“国初人便已崇礼义,尊经术,欲复二帝三代,已自胜如唐人。”3黎靖德编,《朱子语类》卷一百二十九《本朝三〈自国初至熙宁人物〉》,中华书局,1986年,第3085 页。《宋史》太祖本纪“赞论”中亦云:“遂使三代而降,考论声明文物之治,道德仁义之风,宋于汉唐盖无让焉。”4[元]脱脱,《宋史》卷三《太祖本纪》,中华书局,1977年,第51 页。宋人对三代之风的追慕反映到现实中,集中体现在先秦典籍的整理以及礼乐制度的复古,这种复古的情怀和追求,在金石学领域的现实表达,其中一点就是对三代彝器的“考古”及“仿铸”。

先秦青铜器的仿造肇始于宋代。5容庚,《商周彝器通考》,上海人民出版社,2008年,第148 页;朱凤瀚,《中国青铜器综论》,第807 页。宋仁宗皇佑以后商周彝器大量出土,多为秘阁收藏,6翟耆年《籀史》“胡俛古器图一卷”条载:“皇佑初,仁宗皇帝召宰执观书太清楼,因阅郡国所上三代旧器,命模窽以赐近臣。”(第18 页上)同书“皇佑三馆古器图”条亦记载:“皇佑三年,诏出秘阁及太常所藏三代钟鼎器,付修太乐所,参校齐量,又诏墨器款,以赐宰执。”(第17 页)这两条史料记载了仁宗皇佑年间商周彝器多有出土,郡国上供,藏于宫廷秘阁。参见[宋]翟耆年,《籀史》,周小英、范景中批校,中国美术学院出版社,2019年。北宋宫廷开始根据三代铜器的形制及文字进行仿制,至徽宗时所制之仿古铜器已蔚为大观。《宋史》礼志记载:“初,议礼局之置也,诏求天下古器,更制尊爵鼎彝之属。其后,又置礼制局于编类御笔所,于是郊庙禋祀之器多更其旧。”7同注4,卷九十八《礼志(一)》,第2423 页。《宋史》刘昺传亦记有:“徽宗所储三代彝器,诏昺讨定,凡尊爵、俎豆、盘匜之属,悉改以从古,而载所制器于祀仪,令太学诸生习肄雅乐。”8同注4,卷三百五十六《刘昺传》,第11207 页。翟耆年《籀史》中便称徽宗根据商周彝器而肇新的宋器,可以“匹休商周”。徽宗朝“一时文物,比隆三代”,遂使“万世而下,始识三代尊彝之制,使六经所载不为空言”。9[宋]翟耆年,《籀史》卷上“徽宗皇帝祀圆丘方泽太庙明堂礼器窽识三卷”条,第6 页。

宋徽宗“肇新宋器,匹休商周”所制作的仿古铜器除了著名的大晟钟,比较有代表性的还有政和盨(图1)、政和牛鼎(图2、图3)以及宣和尊(图4、图5)等。政和盨“肇仿礼器作盨”,政和牛鼎“帝若稽古,肇作宋器”,宣和尊“考古作山尊”三句铭文均点明了其仿古、稽古、考古的特点。靖康以后,徽宗朝追古复礼所制作的仿古铜器以及皇室收藏的三代铜器等随着金人袭取汴京被大掠一空,“但其以古器物以复三代古意的隆礼作乐,其以君赐臣仿古铜器的礼制,仍为南宋所踵继”。10陈芳妹,《宋古器物学的兴起与宋仿古铜器》,载《美术史研究集刊》2001年第10 期,第86 页。本文将要讨论的南宋仿古铜爵便是其中一例,此器铭文简短只有四字,但却颇值得玩味。

图1 [北宋] 政和盨铭文,藏地不详

图2 [北宋] 政和牛鼎铭文河北博物院

图3 [北宋] 政和牛鼎器影河北博物院

图4 [北宋] 宣和尊铭文故宫博物院

图5 [北宋] 宣和尊器影故宫博物院

此器现藏于浙江省武义县博物馆(图6—图8),为武义县学、文庙旧址出土的成批青铜礼器中的一件,展陈介绍将此爵命名为“州学宝器”。根据铭文以及出土信息可知此器是与南宋婺州州学、武义县学相关的释奠祭器。11此爵于2020年5月15日至6月30日与徐谓礼文书一并借展于浙江省博物馆,关于此爵的详细介绍可以参看“浙江省博物馆”微信公众号《徐谓礼文书:南宋官制百科全书》一文;亦可参看《宋风印记:“州学宝器”铭铜爵》,武义县人民政府网站,2022年10月17日。从铭文照片和拓本来看,将此器释读并命名为“州学宝器”是有问题的,下面我们立足于宋代和当代的古文字学与金石学认知水平,分别从古今两个维度进行考察。

图6 [南宋] “州学宝器”器影浙江武义县博物馆(图6—图8 均出自《宋风印记:“州学宝器”铭铜爵》)

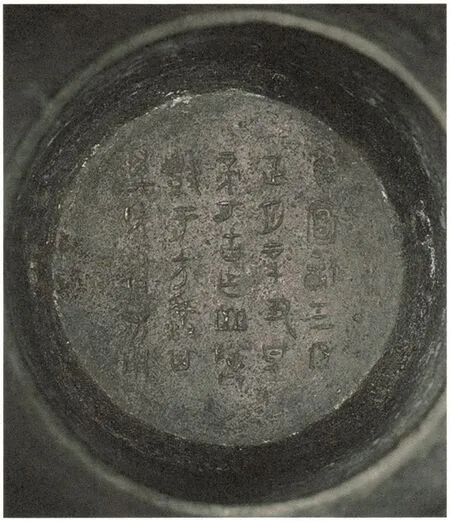

图7 [南宋] “州学宝器”铭文浙江武义县博物馆

图8 [南宋] “州学宝器”铭文拓本浙江武义县博物馆

一 基于宋代金石学释读成果的铭文考察

根据王牧的调查和研究,目前中国南方地区出土的宋元青铜器中,仿古礼器占大宗,根据器物的用途,可以分为:一、皇家宫廷祭祀所用;二、地方性的孔庙府学供器;三、寺庙供器;四、家庙祠堂祭祀供器;五、文人赏玩及陈设品五种。12王牧,《中国南方地区宋元时期的仿古青铜器》,载《南方文物》2011年第3 期,第143 页。本文所讨论的武义县博物馆藏南宋仿古铜爵,“州学”二字即点明了用途,是属于“地方性的孔庙府学供器”。13郑嘉励则认为:“宋元时期的仿古铜器,按用途、性质的区分,主要有三类:坛庙寺观的礼器;文房的陈设雅玩;作伪鬻利的仿器。作为礼器的仿古器,又有朝廷、州县铜器之分。前者用于朝廷郊祀、明堂、宗庙及功臣家庙祭祀,传世甚少;后者多为州县儒学或宗教寺观的祭器,今各地凡成组传世、出土者,多属此类。”参见郑嘉励,《从黄石墓铜器看南宋州县儒学铜礼器》,载《浙江省文物考古研究所学刊》第9 辑,科学出版社,2009年,第350 页。此器原本的释读和定名“州学宝器”四字,“州”“学”“器”三字问题不大,唯第三字“宝”字值得推敲。

表1 传抄古文字书“宝”字字形14 《汗简》《古文四声韵》《集古文韵》《集篆古文韵海》四本宋代古文字书字形均采自徐在国《传抄古文字编》(线装书局,2006年)第716—717 页“宝”字;《考古图释文》则采自吕大临等撰《考古图(外六种)》(上海古籍出版社,1991年)第361 页“宝”字。此外,元代杨钧所撰《增广钟鼎篆韵》(《续修四库全书》第273 册“小学类”,上海古籍出版社,2002年,第292、533、550 页)亦收录了大量传世铜器的“宝”字字形,亦未见有作形者。

表1 传抄古文字书“宝”字字形14 《汗简》《古文四声韵》《集古文韵》《集篆古文韵海》四本宋代古文字书字形均采自徐在国《传抄古文字编》(线装书局,2006年)第716—717 页“宝”字;《考古图释文》则采自吕大临等撰《考古图(外六种)》(上海古籍出版社,1991年)第361 页“宝”字。此外,元代杨钧所撰《增广钟鼎篆韵》(《续修四库全书》第273 册“小学类”,上海古籍出版社,2002年,第292、533、550 页)亦收录了大量传世铜器的“宝”字字形,亦未见有作形者。

字书字形《汗简》images/BZ_130_555_537_621_632.png、images/BZ_130_654_537_730_631.png、images/BZ_130_763_534_839_628.png《古文四声韵》images/BZ_130_555_689_620_784.png、images/BZ_130_654_689_724_784.png、images/BZ_130_757_689_832_784.png、images/BZ_130_866_689_934_784.png、images/BZ_130_967_689_1051_784.png、images/BZ_130_1084_689_1152_783.png、images/BZ_130_1186_689_1261_783.png《集古文韵》images/BZ_130_555_841_611_936.png、images/BZ_130_644_840_701_935.png、images/BZ_130_734_841_794_935.png、images/BZ_130_827_841_902_935.png、images/BZ_130_935_841_992_935.png、images/BZ_130_1026_841_1083_935.png《集篆古文韵海》images/BZ_130_555_998_629_1093.png、images/BZ_130_663_998_741_1092.png、images/BZ_130_774_998_856_1092.png、images/BZ_130_889_998_965_1092.png、images/BZ_130_999_998_1087_1093.png、images/BZ_130_1121_998_1182_1092.png、images/BZ_130_1216_998_1281_1092.png、images/BZ_130_1314_998_1383_1092.png、images/BZ_130_1417_998_1488_1092.png、images/BZ_130_1521_998_1578_1093.png、images/BZ_130_1612_998_1674_1092.png、images/BZ_130_1708_998_1779_1092.png、images/BZ_130_1812_997_1877_1092.png《考古图释文》images/BZ_130_555_1154_635_1248.png、images/BZ_130_669_1154_753_1248.png、images/BZ_130_787_1154_864_1248.png、images/BZ_130_898_1154_974_1248.png、images/BZ_130_1007_1154_1080_1249.png、images/BZ_130_1113_1154_1191_1248.png、images/BZ_130_1224_1154_1317_1249.png、images/BZ_130_1350_1154_1424_1249.png、images/BZ_130_1457_1154_1540_1248.png、images/BZ_130_1573_1154_1649_1248.png、images/BZ_130_1682_1154_1763_1248.png、images/BZ_130_1796_1154_1873_1249.png、images/BZ_130_1906_1154_1969_1248.png

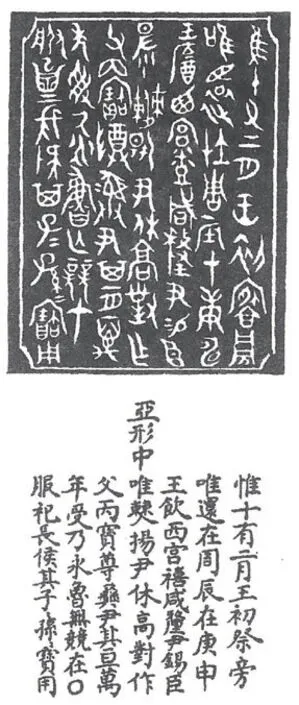

图9 [南宋] 薛尚功,《历代钟鼎彝器款识法帖》摹本及释文(左)

图10 [北宋] 王黼,《重修宣和博古图》摹本及释文(右)

“祭”字既已正确释出,铭文“州学祭器”所要表达的意思便更为显豁,表明此爵即是用于州学祭祀之器。

二 根据当前研究成果的回溯与正误

前文曾说明铜爵“州”“学”“器”三字问题不大,唯第三字值得推敲,现根据宋人的金石学认知水平将其改释为“祭”,铭文“州学祭器”便一目了然。不过,前文也说到以目前的古文字释读水平看宋人所谓的“祭”其实应为“”字,下文根据当前的古文字研究成果进行简单的讨论。

三 考察仿古铜器铭文需要立足于当时的认知水平

宋人在制作仿古青铜器时,不但在器物造型上力求复古,在铭文字体上也同样仿古。以本文所讨论的政和盨、政和牛鼎、宣和尊以及“州学祭器”铜爵几器为例,铭文均仿照先秦铜器铭文书体。而在器形上的表现,如上引宣和尊(图5)器身为三段式,侈口、腹微鼓、圈足,器身四道扉棱,通体饰有花纹,口沿下为仰叶纹,颈部为垂首弓身蚕纹,腹部和圈足部分则饰兽面纹,器形纹饰庄重古朴,器形、纹饰与1965年西安出土的父癸尊近似。宋徽宗宣和殿收藏一器曰“商祖戊尊”,其器形著录于《宣和博古图》,有学者指出从器形上看宣和尊和商祖戊尊“非常近似,只是尺寸和纹饰稍有不同……宣和山尊可能就是参照它的器形和纹饰制作而成的”。25周铮,《宣和山尊考》,载《文物》1983年第11 期,第75 页。而政和牛鼎(图3)鼎足上牛首的造型非常逼真,整体造型与吕大临《考古图》所著录的“牛鼎”近似。不过,也有学者提出政和牛鼎应该仿自《宣和博古图》所著录之“周晋姜鼎”。26石炯,《政和“牛鼎”形制考》,载《新美术》2014年第9 期,第17—23 页。无论政和牛鼎是仿自《考古图》所著录之“牛鼎”还是《博古图》所著录之“周晋姜鼎”,此鼎在铸造之时仿照了当时存世的商周铜器这一点是可以肯定的。

字体以及器形、纹饰上的仿古比较直观,如果再加以细查,会发现宋人在铭文用字方面也在仿古,只不过并不是简单的仿古,而是综合研究之后的选择,体现了“考古”“稽古”的特点,这一点往往容易被研究者所忽略。在考察宋代仿古铜器铭文用字习惯的时候,需要立足于当时人的古文字学(或者说金石学)的认知水平,应该从宋人的三代铜器著录以及宋代传抄古文字书中寻找佐证。以本文所引几件宋代仿古铜器为例,为方便讨论,先将前引政和盨(图1)、政和牛鼎(图2)、宣和尊(图4)铭文释写如下:

政和盨

隹(惟)政龢(和)丁酉十二月甲子,皇帝肇旁(仿)豊(礼)器乍(作)盨,㠯(以)祀大(太)一,其迈(万)年永保用。

政和牛鼎

隹(惟)甲午八月丙寅,帝若乩(稽)古,肇乍(作)宋器,宷(审)(厥)象作牛鼎,各(格)于太室,迄用享,(亿)宁神休,隹(惟)帝时宝,万世其永赖。

宣和尊

隹(惟)宣龢(和)三年正月辛丑,皇帝丂(考)古乍(作)山(尊),豑于方泽,其万年永保用。

上引三器以“隹”为“惟”,以“乍”为“作”,以“大”为“太”,以“各”为“格”,以“迈”为“万”,以“”为“尊”等均为三代铜器铭文用字通例,无论是在宋人著录还是现代考古出土的青铜器,以上用法均繁出迭见,不赘述。值得一提的是政和盨与宣和尊以“龢”为“和”;政和盨以“豊”为“礼”;政和牛鼎以“乩”为“稽”,以“”为“厥”,以“”为“亿”,这些用法见于三体石经、碧落碑等传抄古文材料以及宋人所著《汗简》《古文四声韵》等传抄古文字书。两书“和”字古文作,即“龢”字;“礼”字古文作、、(第一形出自三体石经),即“豊”字;“稽”字古文作、,即“乩”字(第一形出自碧落碑,“乩”实为“卟”字俗写);27郑珍,《汗简笺正》,《郑珍全集(二)》,上海古籍出版社,2012年,第686 页。“厥”字古文作、,即《说文》“”字古文“”;“亿”字古文作、,即“”字。再,宣和尊以“丂”为“考”则分别见于宋人的商周铜器著录和宋代传抄古文字书,如《考古图》《历代钟鼎彝器款识法帖》所录“召仲考父壶”,人名“仲考父”之“考”便写作“丂”,28[北宋]吕大临,《考古图》,《考古图(外六种)》,上海古籍出版社,1991年,第187 页;[南宋]薛尚功,《历代钟鼎彝器款识法帖》,第54 页。而《古文四声韵》“考”字古文引《汗简》亦作“丂”()。由此可见,宋人所作仿古铜器不但用字习惯与当时流行的金石学著作及传抄古文字书相合,字形也几乎一样,可以说宋人在仿古铜器铭文用字的选择上字字皆有来历,是基于当时已有的金石和古文字资料,体现了当时的金石学释读水平。

宋代的仿古铜器中最能体现当时人金石学认知水平的证据至少还有两点:一、宋人释错的字,当时人在铸造仿古铜器时一仍其误;二、同一个字不同的青铜器著录书籍有不同的释读意见,当时人在铸造仿古铜器时究竟如何取舍抉择。本文前面所讨论的“州学祭器”铜爵“祭”字的释读就体现了第一点,除了这一例以外,政和牛鼎“太室”之“室”以今天的眼光看其实也是错误的。政和牛鼎“太室”之“室”写作形,宋人著录的商周青铜器中“室”字繁出迭见,此形与常见写法差别极大。核检宋人著作,王黼《宣和博古图》“周己酉方彝”有一形作,薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》“己酉戍命彝”同字作,王俅《啸堂集古录》“周己酉方彝”写作,以上三本著作均将此形释作“室”。29[北宋]王黼,《重修宣和博古图》,第149 页;[南宋]薛尚功,《历代钟鼎彝器款识法帖》,第11 页;[南宋]王俅,《啸堂集古录》,第61 页。由此可知,政和牛鼎之即源于“己酉方彝”之、、,而以为“室”则可能源自上引三家著录或者说当时学者对、、形的考释。此彝铭文颇为难懂,“室”字的释读并没有任何辞例支持。根据目前的古文字学研究成果,字“宀”下的部分可能跟“玉琮”之“琮”有关,整体绝非“室”字,30陈剑,《释“琮”及相关诸字》,《甲骨金文考释论集》,线装书局,2007年,第278—295 页。但政和牛鼎显然是依从以上青铜器著录的考释,将当作“室”字使用。以现代的眼光看虽然这两件宋代仿古铜器“祭”“室”两字均有误,但铭文铸造者仍然是基于当时学者的释读而来,并非向壁虚构。

仿古铜器的铸造者在面对不同的考释意见时如何选择的问题,宣和尊用“丂”为“考”便是一例。宋代著录的商周青铜器中用“丂”为“考”似仅一见,即前引“召仲考父壶”。人名“仲考父”之“丂”,《考古图》《历代钟鼎彝器款识法帖》直接释为“考”,而《宣和博古图》《啸堂集古录》则释写作“丁”。从此篇铭文来看,首句已有“惟六月初吉丁亥”之“丁”作形,此为三代铜器常见之“丁”形,《宣和博古图》和《啸堂集古录》的作者王黼、王俅不太可能将同篇铭文中的形再释为“丁”(形与楷书“丁”近而与两周铜器“丁”形远)。所以,释文中的所谓“丁”原本应是直接摹写原形,而后人在刊刻或传抄的过程中误为“丁”字。31[北宋]王黼,《重修宣和博古图》,第227 页;[南宋]王俅,《啸堂集古录》,第88 页。“考”“父”词义密切,《礼记》曲礼下“生曰父,死曰考”。古人用字其实并没有如此严格,顾炎武《日知录》便云:“古人曰父,曰考,一也。”32顾炎武,《日知录》卷二十四《考》,上海古籍出版社,2006年,第1345 页。“考父”为先秦常用人名,如春秋有“正考父”“蔡侯考父”。近年山西黎城黎侯镇西关村春秋早期墓葬M7、M8 出土一批器主为“仲考父”的青铜器,人名“仲考父”铭文便作“中丂父”。33山西省考古研究院,《山西黎城西关墓地M7、M8 发掘简报》,载《江汉考古》2020年4 期,第5—20 页。可见,“丂”字《宣和博古图》《啸堂集古录》直录原形,而《考古图》《历代钟鼎彝器款识法帖》直接释为“考”确实更为接近真实。《考古图》早于《宣和博古图》,而后者可能与宣和尊铸造时间相近。由此可以推测,宋人在铸造宣和尊之时,面对不同的释读意见可能经过了一番对比与研究,既体现了宋人铸造仿古铜器“考古”的特点,也展现了铸造者的金石学认知水平。

以现代的古文字学研究成果来看,宋人仿铸铜器在铭文用字上的选择大体上是正确的,前文所调查的几例用字习惯基本也与传世、出土而来的铜器相合。虽然偶有失误,如“祭”“室”字的误释,以及有时候所选择的文字及形体并非真正的商周古文,如以“乩”为“稽”,“乩”实际上是“卟”字俗写。可以说宋人的古文字释读有一定的局限性,但依然体现了宋代金石学极高的研究水平。这也提醒我们在考察宋代仿古铜器铭文之时,要立足于宋代的商周铜器著录以及传抄古文字书,寻找它们之间内在的联系,了解当时存在的用字习惯,理解当时学者金石文字考释的成果和局限。不能“以今例古”地用今天的古文字考释成果硬套宋代仿古铜器的铭文,而要基于当时的金石学认知水平“以古证古”。