羽人吹奏奥洛斯管 河南永城黄土山西汉金银错青铜伞杠图像的跨文化意涵

2023-02-04金烨欣

金烨欣

一 奥洛斯管:吹奏着西亚乐器的羽人

伞杠是距离立乘者最近的车马器,西汉中期王级车马器多用金银错装饰,表面纹饰绚丽华美。其中图像有源于本土的羽人,也有来自西亚的乐器,而羽人吹奏奥洛斯管,是跨文化传播在图像上的一种表现。奥洛斯管为双管吹奏的管乐器,源于小亚细亚,盛行于古埃及、古希腊、古罗马,其图像常见于西亚、北非及南欧等环地中海地区的墓室壁画及出土彩绘陶瓶。而在公元前2世纪的中国西汉中期,也出现了吹奏此乐器的羽人图像,河南商丘永城黄土山二号墓出土的明器金银错青铜伞杠即为一例。学界对此类伞杠图像的研究有深厚传统,但多从西王母及西方昆仑世界、祥瑞、升仙角度来考察,笔者认为尚有其他意涵。

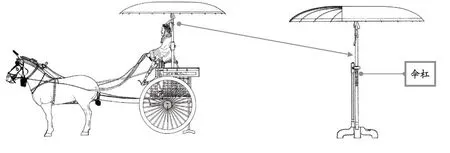

河南省商丘市东南的永城东北,有著名的芒砀山,是西汉时梁王国世代的陵园兆域。芒砀山西南方的黄土山二号墓(图1-1),是西汉中期某代梁王后之墓,1参见河南省文物考古研究所、永城市文物旅游管理局编著,《永城黄土山与酂城汉墓》,大象出版社,2010年。为凿山为室的山崖石室墓,墓室结构呈“早”字形,墓道朝向北开,分为左、右(东、西)两个车马室和前后二室(图2-1—图2-3)。其中前室与后室的随葬器物,先被盗尔后追回;而前室两侧的东、西(左、右)车马室内所葬之物则保存完好,总共出土了九十三件精美的金银错青铜车马器。其中最精美者为两件车伞杠,功能为车舆上所载的伞盖之柄(图3-1)。伞杠分为上下两节,便于车马疾行时收束和下车后随主人移动。其作用类似于中古时代帝王身后的羽葆与华盖,具有一定的仪仗色彩。2可参考传唐阎立本所绘《历代帝王图》《步辇图》等传世卷轴画,以及敦煌莫高窟壁画《见证释迦涅槃的帝王及侍者》等图像材料。

图1-1 河南永城芒砀山西汉梁国陵墓分布图(左)

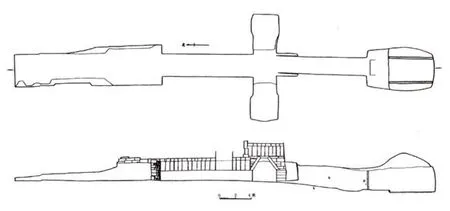

图2-1 黄土山二号墓平剖图

图2-2 黄土山二号墓东车马室平面及东壁图

图2-3 黄土山二号墓西车马室平面及视图

图3-1 陕西临潼秦始皇陵一号铜车马和金银错云纹青铜伞杠

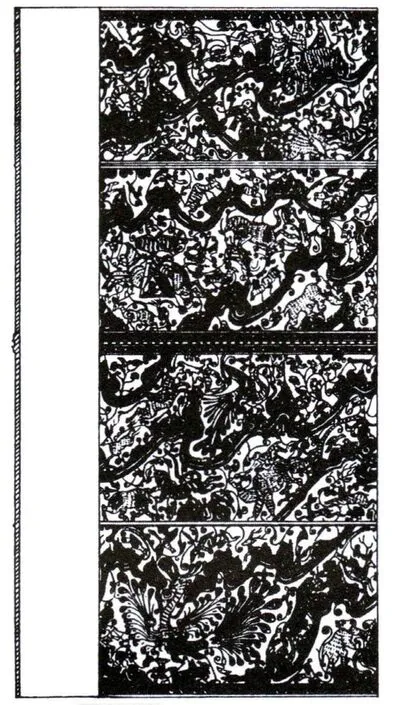

编号M2:559 的金银错青铜伞杠(图3-2、图3-3)呈长圆筒形,模拟出竹节的造型,以三道凸棱将铜伞杠分为四节,其中第三节已残,第四节几乎锈蚀不存。出土时残留有木质的伞盖柄残段,呈两节分布,一节为筒形,另一节为圆锥形纳入伞杠之内,以供伞盖的装卸。铜管周身为华丽的金银错工艺装饰。从上至下第一节,以大象及驯象羽人为中心,驯象羽人分乘象首与象肩,象首者手持木棍在指挥象的行动,象前有惊飞的鸿雁与伺机待发的猎豹,象后为飞奔的带翼天马和搜寻猎物的猎犬。山岳云气纹的另一侧表现了一熊隐于山石间,正欲捕食野猪,一鹤扭颈而立,一对小鹿被羽人牵挽而行,其后有飞翔的鸟;第二节以龙、虎、凤鸟为主纹,间以鹿、鹦鹉,山岳云气纹做隔断,并饰有涡卷纹状如藤蔓类植物的攀援茎,另有鸟状羽人飞翔于山林之间;第三节局部残损,但可以看出主纹为虎捕野猪,猎豹出山,间以大雁、鹦鹉、小鸟等飞禽类和山岳云气纹;第四节已残损过甚,纹饰不明。四节不同纹饰的二方连续图像以金银错的三角纹、连弧纹做间隔纹饰,为典型的西汉中央工官的特种工艺。

图3-2 河南永城黄土山金银错青铜伞杠(M2:559),金烨欣摄(左)

图3-3 金银错青铜伞杠(M2:559)线图

编号M2:560的金银错青铜伞杠(图4-1—图4-4)保存完好,筒径较东车马室所出者为细,两端以金错三角纹装饰,中以三道凸棱将伞杠分为四节,并用繁密华丽的金银错工艺嵌错装饰伞杠表面。自上而下,可分四个不同的装饰部分:第一节以龙为中心,其身屈曲盘绕、昂首向前,身后为虎捕食熊,二者相搏,山岳云气纹的另一侧表现了一头站立的大象,背负驯象的二个羽人,一作伸臂挽象,一坐于象背,象前为一羽人执缰挽鹿的场景,间饰以犬逐鹿、鹦鹉、野兔、飞鸟点缀空隙;第二节主要以狩猎的骑马射手为中心,其弯弓搭箭回首欲射如牛状的异兽,猎人的到来惊扰了山林,熊、虎、鹿、猿、鸟分置其中;第三节图案以背负一猿猴从高处跃下的双峰驼为中心,前有张口翘尾的虎在捕食野猪,野猪低首前拱做奋力挣扎之状。山岳云气纹之上的空间为凤鸟曲颈展翅开屏,口衔一蛇,上有光华如日,前有一棵树,或为传说中的扶桑树,鸟儿鸣栖其间,四鹿二兔散置于空隙处,其后带翼天马展翅扬蹄登山腾空而去;第四节以凤鸟为中心,表现一昂首振翅的凤鸟,其口衔珠,跨步而立,尾部状如孔雀开屏,身后为一攀山而行的虎,与一回首而立的熊隔山相望,间以猎犬、小鹿、鸿雁、鸱鸮点缀。四条二方连续装饰带所表现的物象不尽相同,刻画了自然山岳间的不同生物及狩猎的图像,还有神话中的仙界羽人及现实不存的神灵如龙与凤鸟,以及缺失玄武的四方位神,恰巧说明了其时代当早于西汉晚期。

图4-1 河南永城黄土山金银错车伞杠(M2:560),金烨欣摄

图4-2 金银错车伞杠(M2:560)线图

图4-3 金银错车伞杠(M2:560)各面,赵培摄

图4-4 金银错车伞杠(M2:560)第四节

整件伞杠之上共有三处带翼羽人的形象,其中位于伞杠最底部一节的羽人有别于他处,呈双手持握两个细长管状之物,鼓吹两腮呈演奏之状(图4-5)。那么羽人所持者为何物?是某种乐器吗?还是传统民族乐器中竹制的洞箫,抑或是霹雳、尺八3尺八,原是吴地的一种木管制乐器,唐时后传入日本。今福建省留存有称“南萧”的乐器,与日本尺八[しゃくはち]同源。呢?

图4-5 吹奏奥洛斯管的羽人

笔者认为,羽人所持之物为古埃及、古希腊地区盛行的一种管乐器,其名“奥洛斯管”[Aulos]4在崇拜酒神狄奥尼索斯[Dionysus]的仪式中常被使用,后来的酒神合唱和雅典悲剧合唱中也常使用奥洛斯管。,又称“阿夫洛斯管”,是早期一种由芦苇茎管制成的双管乐器。其形状如东方丝竹的箫,抑或与西方的竖笛相同,然多有左右两根细管,演奏者需双手持握,鼓腮吹气,指按音孔而同时吹奏。需要说明的是,目前许多外国美术史书籍和学术论文将其译为“笛”5朱伯雄、奚传绩主编,《世界美术史2 古代希腊、罗马和中世纪》,山东美术出版社,2006年,第105 页。或“双管笛”6丁宁,《看见音乐:漫谈古希腊瓶画中的音乐主题》,载《美术观察》2023年第9 期,第79—88 页。都不甚精确。通过观察可知,双管笛的两管并列,而奥洛斯管则是二者分开的。据音乐史家推测,奥洛斯管起源于西亚的小亚细亚地区,后传布于地中海东岸地区,与里拉琴[Lyre]7里拉琴,又译为莱雅琴,亦称诗琴,阿波罗与荷马的形象经常手持此琴。皆为古典时代古希腊与古罗马地区的主要代表性乐器。依据古代音乐的现代复原演奏,其声悠扬怅然。

音乐是流动的时间性艺术,而以此为题材对象所绘制的美术作品是再现性的,具有定格演奏瞬间样态之功能。历史也如音乐一样,具有时间的流逝性。在尼罗河中游西岸,古埃及“亡者之城”底比斯[Thebes]的纳赫特墓[tomb of nakht],为新王国时期第十八王朝末期的阿蒙神庙祭司之墓,其中约前1410年所绘的墓室壁画上,有著名的《三个女乐师》[Threemusicians](图5-1)。所描绘的宴会场景中,左侧的一位头戴假发的女子正低首吹奏奥洛斯管,中间的女子在弹奏类似波斯二弦乐器都塔尔[dutar],右侧女子在弹奏13 弦的竖琴。8[日]服部直、渡邊静夫編,『世界美術大全集2エジプト美術』,東京:小学館,1994年,図99,第2—380 頁。此文解释其为竖笛,当为双根的奥洛斯管。都塔尔为新疆地区的民族乐器,其起源自西亚,“都”为波斯语的“二”的意思,仅有两弦以弹奏。同样,1820年在尼罗河西岸发掘出的古埃及第十八王朝时期“抄写员和谷物会计师”内巴蒙[Nebamun]之墓,约前1350年的墓室壁画《舞蹈家和音乐家》中也有一正面吹奏奥洛斯管的女子,周围三位女子正击掌和拍。9参见罗世平主编、李建群著,《古代埃及和美索不达米亚美术》,中国人民大学出版社,2010年,第130 页。表现正面的两只眼睛,在埃及壁画艺术中是不多见的(图5-2)。

图5-1 底比斯纳赫特墓壁画《三个女乐师》,古埃及新王国第十八王朝时期,大英博物馆

图5-2 底比斯内巴蒙墓壁画《舞蹈家和音乐家》,古埃及新王国第十八王朝时期,大英博物馆

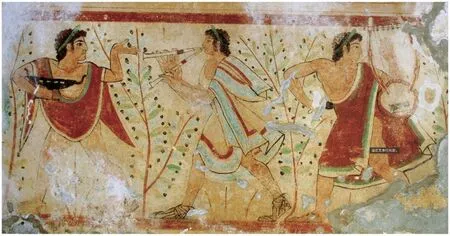

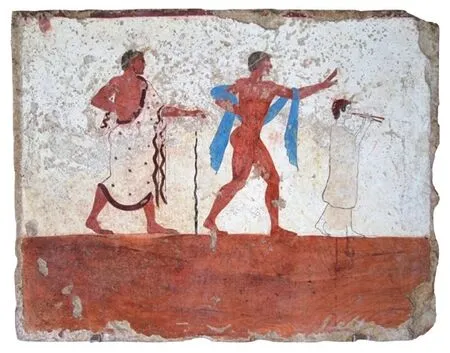

1875年在亚平宁半岛中北部的伊特鲁里亚文明所在地区,10“大希腊”为希腊人向西拓展的殖民地,位于亚平宁半岛的南端,其西南为西西里岛的叙拉古,西北为伊特鲁里亚和罗马。希腊人的到来,对日后的罗马文明产生了深远的影响。发现了位于意大利塔尔奎尼亚[Tarquinia]东部的蒙特罗齐[Monterozzi]墓地,其中有三座墓葬,以墓室壁画的精美著称。其中,约为前520年的《母狮之墓》112004年被认定联合国教科文组织列为世界文化遗产。从图像来看是介于豹与狮的动物,因而也有称其为母豹之墓的。上有吹奏奥若斯管与弹奏里拉琴及舞者的图像(图6-1);约前510年的《狩猎与捕鱼之墓》之第二室呈梯形的墙顶上,有墓主夫妇及吹奏奥洛斯管的青年男性侍者(图6-2);约前480-470年的《豹之墓》,顶部两坡为国际象棋的纹样,正壁为倚躺着床的宴会男女与站立的青年男性侍者,右侧壁为乐舞行列,左侧壁图绘有演奏及侍酒者,中部为一边正在迈步行走,一边吹奏奥洛斯管的青年形象(图6-3)。12[日]青柳正規編集,『世界美術大全集(西洋編)5古代地中海とローマ』,東京:小学館,1997年,図38、43、44、45,第5,381,383 頁。

图6-1 塔尔奎尼亚蒙特罗齐墓室壁画《母狮之墓》中吹奏奥洛斯管的人物形象

图6-2 蒙特罗齐墓室壁画《狩猎与捕鱼之墓》

图6-3 蒙特罗齐墓室壁画《豹之墓》

而亚平宁半岛南端的“大希腊”地区,成了文明传播的中介,后来兴起的罗马文化,即继承了伊特鲁里亚与古希腊的文化的养分。1968年意大利坎帕尼亚大区[Campania]那不勒斯[Naples]南部的帕埃斯图姆古城[Paestum]发掘了著名的《跳水者之墓》[Tomb of the Diver],13邵大箴,《古代希腊罗马美术》,中国人民大学出版社,2010年,第159 页。创作时代约为前480—前470年,长方形的南壁及方形的西壁上都描绘了吹奏奥洛斯管的青年男性形象(图7-1、图7-2)。

图7-1 《跳水者之墓》长方形南壁上的奥洛斯管演奏者,那不勒斯帕埃斯图姆古城出土,意大利帕埃斯图姆国家考古博物馆

图7-2 《跳水者之墓》方形西壁上的奥洛斯管演奏者

此外,在人物纹饰丰富、同样以线造型的希腊陶瓶上,也时常绘有吹奏奥洛斯管的人。除了与里拉琴等乐器同时出现,以表现欢愉的宴会或是文艺的场面,有时则与重装步兵密集的方阵队列相组合,成为军乐的伴奏乐器。如“红绘”大师埃皮克特托斯[Epiktetos]署名创作的陶酒杯《演奏奥洛斯管的男子与女舞者》内壁装饰,左侧青年男子吹奏着奥洛斯管,而右侧的女孩跳着卡斯塔涅茨舞(图8-1)。又如希腊陶瓶奇吉花瓶[Chigi vase],1881年发现于意大利中部罗马城西北维奥[Veio]附近的一座伊特鲁里亚墓葬中,时代约为公元前7世纪中后期(前650—前640年),描绘了位于希腊步兵方阵中正在昂首而吹奥洛斯管的演奏者(图8-2)。这两件陶器上都画有头戴如琐罗亚斯德教火祭司的“下颚托”的部件,或用以固定口吹双管,并起到省力的作用(当然也有的是直接对着嘴进行吹奏的,如《奏乐者图陶板》)。14[日]友部直、水田徹編集,『世界美術大全集(西洋編)3エーゲ海とギリシア·アルカイック』,東京:小学館,1997年,図109、110、223、224,第3—384、436 頁。因此推测奥洛斯管可能与军阵之乐有关,这一功能类似中国擂鼓而进击冲锋、击钲而鸣金收兵的传统,也与汉代及魏晋时期画像砖、画像石上,军阵中车马上演奏的鼓吹乐相似。

图8-1 埃皮克特托斯,《演奏奥洛斯管的男子与女舞者》,红绘式陶器,大英博物馆

图8-2 奇吉花瓶,罗马城西北维奥伊特鲁里亚墓葬出土,罗马伊特鲁里亚国家博物馆

回溯西方历史传统,其根源是在东方的西亚和北非。可以说,古埃及文明滋养了古希腊,而后者又在文化艺术上征服了古罗马。从竖琴到里拉琴,再到奥洛斯管,古罗马将古希腊的文艺奉为至高,并传至其所征服之地。今藏意大利佛罗伦萨国家考古博物馆[National Archaeological Museum of Florence]的《奏乐者图陶板》,为前1世纪左右陶塑的浅浮雕,右侧为一男子在吹奏奥洛斯管15奥洛斯管也往往常被误称为单管横吹的“长笛”[flute]或单管竖吹的“竖笛”[Recorder]。,而左侧女子则正在弹奏里拉琴(图8-3)。

图8-3 《奏乐者图陶板》“奥洛斯管”右侧,佛罗伦萨国家考古博物馆

从目前的考古资料来看,奥洛斯管的源头当在两河文明及小亚细亚,并向西传播至东南欧,如出土于希腊克里特岛南部菲斯托斯,迈锡尼人占领克里特期间(前1400—前1300)制造的圣特里亚达石棺,也绘有护理逝者时吹奏双管的图像(图8-4)。同时也不排除源于北非的古埃及的可能。目前没有发现两河文明中奥洛斯管的图像存在,但在底格里斯河畔的乌尔王陵中,与里拉琴近似的乐器竖琴却有出土,即著名的《黄金牛头竖琴》。其以木为胎,表以青金石为饰,并以黄金包裹点缀,珍贵的原料来自素有“文明十字路”之称的阿富汗,被誉为“帝王之石”。16沈爱凤,《从青金石之路到丝绸之路:西亚、中亚与亚欧草原古代艺术溯源》,山东美术出版社,2009年,第315—320 页。而埃及的竖琴,又与中国的箜篌有较多的相似之处。现在有许多著名的所谓“民族乐器”,其实皆传自域外,较著名者有如琵琶、唢呐、箜篌等。音乐与美术一样,本身并无国界,一个以流动的音律悦人双耳,另一个则以静态的呈现吸引人们的双目,给予视觉的享受。

图8-4 《圣特里亚达石棺》,迈锡尼时期,克里特岛南部菲斯托斯出土

二 旧乡百越:羽人当出东南沿海越地

虽说奥洛斯管为外来的一种乐器,但羽人形象却是源于本土,逐渐发展演化而来的。羽人,作为汉代艺术中常见的形象,出现在墓室壁画、画像砖与画像石中,成为“汉画”的典型代表性图像。那么,羽人的源流是哪里来的呢?又流行了多久呢?羽人造型呈侧面,尖吻而有翼,头虽是侧面,然与两河流域的壁画和埃及“正面律”的图式相同,即正侧面的头部,有一只正面脸的眼睛。而带翼的形象无论是西方的天使,抑或是人首牛身的拉玛苏,其源头皆来自两河及西亚地区。那么羽人的这些形象特征,是人类艺术发展中的巧合,还是绘画表现的偶然相似呢?

汉代称使者往来为“冠盖相望”,“冠”即成年男子所戴之服饰,“盖”则指车载的伞盖。装饰如此美丽的华盖应是大盖之天的意思,即是代表天,伞杠则是宇宙柱、通天柱。如《汉书》所载:

或言黄帝时建华盖以登仙,莽乃造华盖九重,高八丈一尺,金瑵羽葆,载以秘机四轮车,驾六马,力士三百人黄衣帻,车上人击鼓,挽者皆呼“登仙”。莽出,令在前。百官窃言“此似輭车,非仙物也”。17[东汉]班固、[唐]颜师古注,《汉书》卷九十九下《王莽传第六十九下》,中华书局,1962年,第4169 页。

新朝地皇二年(21)王莽制造的四轮之车,有伞杆如通天的柱子,上建华盖九重,约合现在18.7 米,并金涂或金错盖弓帽装饰,众人拉车时喊着“登仙”。伞杠之形或与通天有关,其形制又与印度中央邦博帕尔桑奇大塔[The Great Stupa at Sanchi]顶部的伞盖十分相似,后者在印度为给尊贵者遮阳避雨之用,建于覆钵形的窣堵坡[Stupa]的顶部。

而羽人在汉代往往被视为登临出入仙界的使者。对于羽人的研究,已有许多学者做出富有创见的研究与解释。18贺西林,《汉代艺术中的羽人及其象征意义》,载《文物》2010年第7 期,第46—55、97 页。徐中舒将羽人与西方的带翼天使相关联,认为羽人深目高鼻,为埃兰以西的人种。19徐中舒,《徐中舒历史论文选辑》,中华书局,1998年,第292、284、232 页。然孙作云认为,羽人为中国固有之传统,脱胎于《山海经》,并进一步指出其出于山东半岛及周边地区东夷文化的鸟图腾崇拜,并非外来之物。20孙作云,《孙作云文集》第三卷《中国古代神话传说研究(下)》,河南大学出版社,2003年,第561—641 页。贺西林在《云崖仙使——汉代艺术中的羽人及其象征意义》一文中则指出汉羽人可以追溯到楚羽人。21贺西林,《读图观史:考古发现与汉唐视觉文化研究》,北京大学出版社,2022年,第29 页。

笔者认同贺西林的观点,再进一步推论,羽人源自中国的东南沿海地区,并非是楚人生活的江汉区域,而是越人所生活的区域。如《楚辞·远游》载:“仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡。”22[宋]洪兴祖,《楚辞补注》,白化文等点校,中华书局,1983年,第167 页。成书于战国秦汉间的《山海经》“海外南经第六”和西汉《淮南子》堕形篇中,有对羽民和羽民国的描述:“羽民国在其东南,其为人长头,身生羽。一曰在比翼鸟东南,其为人长颊。”东汉王逸《楚辞章句》引《山海经》言:“有羽人之国,不死之民。或曰:人得道身生毛羽也。”23《山海经校注》,袁珂校注,北京联合出版公司,2013年,第175 页。文献所记载的“不死之旧乡”“羽人之国”,当非楚地,而为楚人的向往之所。

当然,越人并不局限于中国东部狭义的越国,其于春秋晚期获得巨大发展,是与楚国的联越抗吴有关。而广义的越人分布区,位于中国东南沿海诸地,北至山东半岛东南的琅琊,南至越南中部的日南、九真郡,甚至远及太平洋诸岛链。《汉书》地理志载:“会稽海外有东鳀人,分为二十余国,以岁时来献见云。”24同注17,卷二十八下《地理志第八下》,第1669 页。然而,越人为诸多不同氏族所构成的部族,有今江苏南部、浙江北部地区的“於越”、今浙江东南温州的“瓯越”、今福建的“闽越”、今江西、湖南南部的“扬越”,及今广东西部、广西东部的“骆越”。狭义的越国,于春秋晚期获得巨大发展,是与楚的联合有关。随着春秋中期晋国“联吴抗楚”,吴军千里奔袭,攻破郢都。国力中衰的楚国于春秋晚期复振,也照猫画虎“联越掣吴”,实行反制性的外交政策。楚越相善成就了越王勾践于战国早期北上灭吴,并海运路载迁都至山东半岛东南的琅琊,参与中原争霸。而更多的越人部族相对分散,且互不统属,然各称其为越,当有一定的共性与特征。随着战国中期楚国对湖南、江西南部的拓展经营,直至战国中期楚怀王灭越国,使原先强大的越国分为山东东南部琅琊及浙江北部的两地残余越君势力。秦统一中国后,北伐匈奴,南征百越,沟通湘水与漓水而为灵渠,越过秦岭而开地千里,以为桂林、南海、象郡三郡。通过对湖南南部的考古发掘所知,原本此地属于南方越系的青铜器,逐渐被楚器及其后的秦器所取代。此外,楚墓之中有许多鸟喙尖嘴带翼的羽人形象,可能便源自越人对神灵的崇拜影响。如湖北荆州天星观2 号楚墓所出木雕漆羽人(图9-1),其立于蟾蜍之背、双翼之鸟首,呈喙嘴羽翅人身,为战国中期的羽人形象。25湖北省荆州博物馆编著,《荆州天星观二号楚基》,文物出版社,2003年,第181—184 页。而西汉开国的布衣帝王将相,生长于东楚之地,受楚风浸染日久。立国后长安中央宫廷所盛行的文化,也是以天子刘邦为首的布衣将相们自幼所亲善喜好的楚风为主。兼及融汇其他列国文化,使得源于楚地的羽人形象得以延续、传承与扩大。西汉长安和东汉雒阳城遗址周围,皆有出土金属羽人形象,如陕西西安南玉丰村出土的西汉青铜羽人26西安市文物管理委员会,《西安市发现一批汉代铜器和铜羽人》,载《文物》1966年第4 期,第7—9 页。、河南洛阳东郊出土的东汉金涂青铜羽人27中国青铜器全集编辑委员会编,《中国青铜器全集12 秦汉》,文物出版社,1998年,第45、143 页。等,印证了羽人在长安、洛阳的流行与风靡。

图9-1 木雕漆羽人,湖北荆州天星观2号楚墓,荆州博物馆,金烨欣摄(左)

关于羽人的起源问题,陈锽从鸟、人的结合方面探讨过,28陈锽,《鸟首羽人·锦饰羽棺:图像中的灵魂信仰探讨之二》,载《新美术》2017年第1 期,第4—19 页。笔者进一步认为西汉这些不同材质的羽人形象或与头戴羽冠的越人巫觋祭司有一定的关系。29此观点受中国美术学院连冕老师《历史地理学》课程所分享的个人研究专题启发甚多。如今经济发达的江南地区,在战国秦汉时代为东南广袤之地,《尚书》禹贡篇载:

淮海惟扬州。彭蠡既猪,阳鸟攸居。三江既入,震泽厎定。筱簜既敷,厥草惟夭,厥木惟乔。厥土惟涂泥。厥田唯下下,厥赋下上,上错。30《尚书》,王世舜、王翠叶译注,中华书局,2012年,第65 页。

因红壤具有一定的黏性,在青铜农具与铁制农具普及之前,31春秋战国之交,吴国与越国青铜农具的出土十分丰富,其中以收割用的铚、镰为主。开发江南红壤相对于中原黄土而言是更为艰难的。作为西汉司空见惯的羽人图像,其实早在西汉以前便有踪影。从新石器时代浙江杭州良渚反山墓地所出的“玉琮王”,其上以纤细的琢磨之线表现出了头戴羽冠的羽人(图9-2)。32浙江省文物考古研究所,《反山》,文物出版社,2005年,第43、54—63 页。江西吉安新干(淦)大洋洲出土的带翼环玉羽人(图9-3),33江西省博物馆等,《新干商代大墓》,文物出版社,1997年,第158—159 页(彩版四六)。时代便属于商代晚期,族属是位于南方赣江流域的方国,可能就是商代晚期位于南方的虎方,其以特色的青铜工艺铸造技术而影响了“大邑商”安阳的青铜生产技术。34此为青铜科技史专家,中国社会科学院苏荣誉教授的观点。在治玉依靠切磋琢磨的商代晚期,镂空的透雕玉连环成了高难度的技术表现。此外,出土于浙江宁波鄞州的斧形羽人竞渡纹铜钺与靴形羽人竞渡纹铜钺(图9-4),其上羽人纹饰皆头顶羽冠、身披羽衣,呈摇桨划船之态。35中国航海博物馆编,《大海就在那:中国古代航海文物大展图录》,文物出版社,2021年,第24—25 页。另有滇系及桂系铜鼓、广东广州南越王墓出土的青铜提筒上的划船羽人与旌旗(图9-5),皆与羽人的形象来源相关联。36同注35,第28—31 页。陈锽在其《超越生命——中国古代帛画综论》一书中,已对羽人及其所乘之舟的意涵做出合理的解释。37陈锽,《超越生命:中国古代帛画综论》,中国美术学院出版社,2012年,第459—461页。

图9-2 “玉琮王”头戴羽冠的羽人,杭州良渚反山墓地,浙江省博物馆,金烨欣摄(右)

图9-3 带翼环玉羽人,江西吉安新干大洋洲出土,江西省博物馆,金烨欣摄

图9-4 靴形羽人竞渡纹铜钺,中国港口博物馆

图9-5 划船羽人与旌旗,广州南越王墓出土

至三国时代,东吴还将大量隐居深山的“山越”之民驱役入地处平原丘陵的庄园,这客观上促进了江南的开发,为“衣冠南渡,播迁江左”之后,保存北方中原的汉文化做了经济方面的准备。带有羽冠身着羽衣的越人巫觋,历魏晋南北朝,一直延续至唐代。位于南京和丹阳的南朝拼镶砖画即为典型,如《羽人戏虎、羽人戏龙》(图9-6),羽人居前,引导龙虎,四肢修长,仙风道骨。中古文献记载,唐高宗的太平公主(665—713)及唐中宗的安乐公主(685—710),从江南征集羽毛作为衣饰,大唐的“霓裳羽衣舞”或为羽人服饰的盛世回响。

图9-6 羽人戏龙拼镶砖画,江苏丹阳出土,南京博物院,金烨欣摄

此外,从人类学的角度来观察,如今云南许多少数民族的服饰,依然有大量羽毛的装饰。而跨越白令海,远在美洲的印第安人,也同样有以羽毛制作巫术仪式所用羽冠与羽衣的传统。中国人与美洲的玛雅人及太平洋上的毛利人,是目前所知同尚治玉的民族。而金银错铜伞杠上骑乘于象背的驯象者,或许就是源自南方象郡、日南郡的越族人的形象。甚至到东汉晚期及三国蜀的益州地区,著名的诸葛亮七擒七纵孟获,使用的象兵也与此类似。回到距今两千三百多年前巴基斯坦的印度河中游,阻止亚历山大大帝东征南下的障碍也正是印度的象兵部队,其很好地克制和冲散了手持长矛的重装希腊步兵方阵,使得孔雀王朝及佛教得以存续发展。或许就那次战役里,在排列整齐的希腊重装步兵方阵中,奥洛斯管所奏的凄怆军乐,被巨象的嘶鸣冲撞所掩盖,而如今却已是万籁无声……

三 交流途径:探寻新纹饰的流通孔道

中国早期勇敢的探路者们,于异地他国所见之枸酱、蜀布、邛竹杖、白绢扇诸物,多为辗转贸易及其交通线路的体现。《史记》南越列传载,汉武帝征南越国前,得知有南越国都城番禺之人爱食蜀地的枸酱,因而三路征伐南越国时,特意部署右路军,率巴蜀夜郎之兵从北盘江、西江浮水而下,可知水路之交通孔道已被探寻。38参见[ 汉] 司马迁,《 史记》 卷一百一十三《南越列传第五十三》,中华书局,2011年。张骞(?—前114)建元四年(前139)始“凿通西域”,而见蜀布、邛竹杖于大夏,问其商贾,原贩自身毒,推知其大夏东南为身毒,身毒东北即为蜀地。因此博望侯献计武帝,与语而日移,为通西南孔道而数派使者。后与匈奴全面战争打响,考虑汉军不利于南北双线作战,又因使者行至滇、昆明而遮道被杀,最后没有开通从云南地区通向缅甸及印度的官方道路。39参见同注38,卷一百二十三《大宛列传第六十三》。时至东晋法显(334—420)时,其西行印度求法陆去海归著有《佛国记》,记述其归国时,途径东南狮子国,见到汉地的白绢扇而落泪。睹杖而知其流转传布,见扇而明其归乡有途。图像传播的可能路径,也正是通过物的流传而得以呈现。

那么,羽人吹奏奥洛斯管的形象,是通过什么孔道来到中国南方地区的呢?当存在陆路昆仑西来与海路南来两条途径。前者是传统的主流观点,包括青铜、铁的冶炼、二轮马车等技术,皆从此而来。又可分为三条主要的途径:其一,为宽敞易行且夏秋两季风光旖旎的“草原之路”。欧亚草原横亘欧亚大陆北侧,南北两端为针叶林带与苔原极地带,中间形成了天然的草原走廊,以驯化马并发明二轮马车的雅利安人将其带自欧亚各地。40宿白,《考古发现与中西文化交流》,文物出版社,2012年,第5—7 页。其二,是通过天山与阿尔泰山的孔道进入,西端便是中亚阿姆河[Amu Darya]与锡尔河[Syr Darya]中部的河间之地——粟特人的“索格狄亚那”[Sogdiana],往东即天山以西所形成的“七河流域”,这里有终年不冰的“热海”,经过准格尔盆地进入吐鲁番低地,由祁连山北的河西走廊向东南行,可直至关中京畿地区。其三,是翻越帕米尔高原,最为险峻但也是最近的路,进入今喀什地区后分为南北两条叉道。北道沿着天山南路而行,途径疏勒、龟兹。南道沿着昆仑山北路而行,途径于阗、鄯善。中间则是因三面环山、远离海洋而形成的巨大内陆性流动沙漠——塔克拉玛干沙漠。南北两道依靠着高山积雪的冰川融水而形成的绿洲,成为过往商旅的必经之路与天然驿站,形成了许多绿洲城邦国家,其中较大者有四,为楼兰(鄯善)、龟兹、疏勒、于阗。在沙漠东端的楼兰遗址,有斯坦因[Marc Aurel Stein,1862-1943]发现出土重要的米兰佛寺遗址壁画《带翼大天使》(图10-1),其中背后带翼的形象一度被认为是羽人的原型。

图10-1 带翼大天使壁画,新疆米兰佛寺遗址出土,新德里国家博物馆,金烨欣摄

以上是陆路交通孔道的三条主要线路。除了之前的羽人西来说之外,奥洛斯管或许与最东北端的希腊化城市——“亚历山大里亚”[Alexandria]中的希腊人有关。亚历山大大帝东征,不仅带来了军队与希腊众神,还带来了建筑、雕塑、绘画、音乐等文化。随着最大继业者塞琉古王国[Seleucid Dynasty,前312—前64]的分裂,东部相继独立出两个王国,一为中间的中波斯王朝安息-帕提亚帝国[Arsacid-Parthian,前247—224],复兴了波斯的传统,兴盛的琐罗亚斯德教阻碍了佛教西传41佛教西传的西端为今土库曼斯坦的木鹿城。。而位于最东端希腊人控制的巴特克里亚王国[Greco-Bactrian Kingdom,约前256—前145],也走向了与希腊母邦不同的路线,接受从西北印度传来的佛教,并以希腊神的制造样式将佛教偶像化,成就了“犍陀罗”[Gandhara]艺术的辉煌。42佛教之前并非制造偶像,只以佛足迹和法轮代表佛陀。这也与基督教早期不制偶像一样,以牧羊人和葡萄酒及面包来代替耶稣的存在。而兴起最晚的伊斯兰教则也是非相教。笔者推测,奥洛斯管在中亚的流行,其时限当在前4世纪,亚历山大东征并建立众多希腊城市,至前2世纪,希腊人统治瓦解,月氏臣大夏,即张骞为中郎将第二次出使西域(前119年)之时或稍后不久。

江西新干大洋洲所在的长江中游江西赣江流域的羽人和奥洛斯管的形象,也是源自陆路传播吗?笔者认为,可能存在另外一条从海路和水路传播的可能。无论从战国早期,南方高等级墓葬中蜻蜓眼琉璃珠的风行,还是熏香风尚的北渐,再到战国晚期以琉璃制造的琉璃璧、琉璃矛、琉璃剑具的出现,都体现了南方与海外文化交通汇流的可能。尤其是蓝白相间呈中空球形的“蜻蜓眼”,不仅用于穿系服配使用,还用于青铜器表面的装饰,与彩石镶嵌、金银错、金涂一并呈现于器表,成就了华丽的复合青铜器表面装饰工艺,在战国中期出现并延续至西汉。其中著名者如美国哈佛艺术博物馆收藏的一对琉璃镶嵌金银错青铜衡末(1943.52.30.A,B),顶部镶嵌有蓝白色的琉璃,器身采用了金银错工艺装饰。

笔者认为,这些域外之物或许是通过水路辗转贸易来到当时南方楚国的。越人善于与水为邻,南方又不乏各种鸟类的羽毛,如在青铜鼓、青铜提筒表面,铸造表现羽人头戴羽冠、乘舟驾船而行的形象,舟之首尾及空隙处,往往有白鹭为点景。这与湖南长沙子弹库所出《人物御龙图》帛画中龙舟之尾所立仰天而鸣的白鹭极为一致。而在今浙江绍兴柯桥兰亭镇的印山大墓,又名木客大冢,为越王勾践(?—前464)父亲越王允常(?—前497)的王陵,也模拟如长舟形的截面呈三角形的巨大木质墓室。43浙江省文物考古研究所、绍兴县文物保护管理所编著,《印山越王陵》,文物出版社,2002年,第16—30 页。至于越人能划舟至多远,可以从其所用特殊的靴形青铜钺传播之地看出。太平洋西侧的众多弧形岛链,成为越人无数的跳板与中继站。在15世纪欧洲大航海发现众多太平洋上的岛屿之前,已经有许多与越人体质特征相近的人划船远航至此,并繁衍生息于斯。

在汉代的文献记载中,从今广西北部湾北岸的合浦港和今广东雷州半岛西侧的徐闻港出发,经南中国海而绕道中南半岛,可至今马来半岛的夫甘都卢国,再舍舟登陆向西横穿马来半岛的克拉地峡[Kra Isthmus],直到安达曼海[Andaman Sea]沿岸,再而改行海路,向西北航行,海路的尽头是被称为“黄支”的国度。其位于今印度半岛的东岸,东高止山脉以东,在这里考古发现了大量罗马金币和波斯银币。而在西汉末年王莽曾经谋求并暗示黄支国王向汉朝敬献珍惜的犀牛,以换取丰厚的赏赐。

《汉书》地理志载:“自日南障塞、徐闻、合浦船行可五月,有都元国;又船行可四月,有邑卢没国;又船行可二十余日,有谌离国;步行可十余日,有夫甘都卢国。自夫甘都卢国船行可二月余,有黄支国,民俗略与珠厓相类。其州广大,户口多,多异物,自武帝以来皆献见。有译长,属黄门,与应募者俱入海市明珠、璧流离、奇石异物,赍黄金杂缯而往。所至国皆禀食为耦,蛮夷贾船,转送致之。亦利交易,剽杀人。又苦逢风波溺死,不者数年来还。大珠至围二寸以下。平帝元始中,王莽辅政,欲耀威德,厚遗黄支王,令遣使献生犀牛。自黄支船行可八月,到皮宗;船行可八月,到日南、象林界云。黄支之南,有已程不国,汉之译使自此还矣。”44同注17,卷二十八下《地理志第八下》,第1671 页。虽然在文献记载中,汉人的视野与足迹便止步于此,但交流可以是直接的,抑或是间接的。埃及所产的玻璃珠,在当时红海沿岸的考古遗址中有大量的出土,其经过的红海[Red Sea],也称厄立特里亚海。在希腊化时代,一位埃及商人用希腊语撰写了《厄立特里亚航海记》[ThePeriplus oftheErythraeanSea],记述了从埃及东部红海沿岸可以乘船至阿拉伯海,然后向东航行,或折往北上入波斯湾或东行至印度河三角洲。

笔者认为,印度河文明的原著居民和家畜也有可能来自非洲东海岸,皮肤较为黝黑。而随着皮肤较白、来自西北山地的游牧民族雅利安人,从兴都库什山脉的开博尔山口[Khyber Pass]入侵西北印度,而迫使之前的原住民不断向东方及南方的德干高原迁徙,这也客观上起到了沟通东、西高止山脉两侧的作用。从埃及生产的玻璃珠可以通过海洋先运到印度东海岸作为中继,然后再由印度的商船向中国贩售,从西汉中期早段发现的广州象岗山南越国王赵昧墓中,可以看到很多来自域外的物产,如出自非洲的象牙、产于阿拉伯半岛的乳香和来自西亚波斯的来通杯(D44)与水滴形捶鍱银盒(D2)等,45广州市文物管理委员会等编,中国田野考古报告集考古学专刊丁种第四十三号《西汉南越王墓(上、下)》,文物出版社,1991年,第202、209、217—218 页。可见这条水路的交通孔道也是通畅的。早在战国早期的湖北随州曾侯乙墓,便已经出土了许多蜻蜓眼玻璃珠,甚至向北传播至周天子所在的洛阳,在金村墓地出土了许多以玻璃珠作为装饰的青铜镜和器物。此外,在山东的鲁故城遗址也出土有这类蓝白相间的玻璃珠十九颗,46山东省文物考古研究所等编,《曲阜鲁国故城》,齐鲁书社,1982年,第178 页。被用来制造成猿形带钩上的眼睛装饰。对域外之物的推崇与好尚,成为一股流行风潮而风靡中国。在楚国的腹心地区,甚至出土有用彩色陶土模拟烧制的玻璃珠的情况。那么,是否希腊化时代托勒密王朝[Ptolemaic Dynasty,前305—前30]治下的埃及,奥洛斯管可以从埃及东岸的红海港口途径印度从海路来到中国呢?这或许是另外一条可能的途径。

除了陆路和海路两条途径,笔者认为,尚有隐性的支路通道,即武帝时代未开通的西南之路。这是介于陆路与海路之间的另外一条道路,便是青藏高原东南横断山脉与云贵高原之间的岔路分支,途经云南至缅甸北部和印度的西南交通孔道。早在战国晚期早段,楚国大盗庄蹻(硚)(?—前256)入滇,便远征至今日的云南,行军驻跸于滇池之畔。该地通过缅甸连通印度的时间甚早,这在张骞出行之时便得以印证。博望侯从大夏售卖的蜀布、邛竹杖而获知其路可通,大的地理位置推断也是正确的。而汉武帝得知张骞的情报后,便着手对西南夷的征伐,以开通西南交通之路,并于长安城西开始修建昆明池训练水军。虽派司马相如(约前179—前117)怀柔巴蜀及西南夷,但开道却受阻于滇池之畔。47《史记》司马相如列传云:“相如为郎数岁,会唐蒙使略通夜郎西僰中,发巴蜀吏卒千人,郡又多为发转漕万余人,用兴法诛其渠帅,巴蜀民大惊恐。上闻之,乃使相如责唐蒙,因喻告巴蜀民以非上意。”又云:“天子以为然,乃拜相如为中郎将,建节往使。副使王然于、壶充国、吕越人驰四乘之传,因巴蜀吏币物以赂西夷。至蜀,蜀太守以下郊迎,县令负弩矢先驱,蜀人以为宠……司马长卿便略定西夷,邛、筰、厓、駹、斯榆之君皆请为内臣。除边关,关益斥,西至沬、若水,南至牂柯为徼,通零关道,桥孙水以通邛都。还报天子,天子大说。”同注38,卷一百一十七《司马相如列传第五十七》,第2647、2649—2650 页。

位于西南高原的滇国青铜铸造技术十分发达,彩石镶嵌与锥画(针刻)工艺高超。青铜时代的起止时间,也因地处偏远,较之中原向后推延了。滇青铜文化典型的代表便是青铜储贝器与铜鼓,其中有些狮形三足储贝器。如云南普宁石寨山出土的诅盟场面青铜贮贝器(图10-2),与意大利的古器物十分近似,如朱利亚别墅伊特鲁里亚国家博物馆收藏的西斯塔·菲科罗尼[Cista of Ficoroni]三足铜盒(图10-3),48同注12,第388 页。皆以兽爪为足,并均使用了线刻(锥画)的表现手法装饰铜器的表面,描绘的是希腊神话。而云南晋宁石寨山出土的七牛虎耳青铜贮贝器顶部,往往也装饰有源自印度的瘤牛形象(图11-1),而并非如展签所言的黄牛,49瘤牛[Bos taurus indicus]又称肩峰牛,是一种肩膀上有脂肪驼峰的黄牛亚种,起源于印度。这一形象与印度河文明的文字印章造型十分相似(图11-2),在印度中央邦博帕尔的桑奇二号窣堵坡修建于公元前1世纪,外围石造栏楯上就有浅浮雕的瘤牛(图11-3)。再往西便可与古埃及新王国第十八王朝时期(约前1350)的底比斯内巴蒙墓壁画《牧牛壁画》(图11-4)所描绘的瘤牛相联系,可见此三地的人都饲养同一品种的瘤牛。从埃及东海岸经过红海、阿拉伯海至印度东海岸,再换乘船经孟加拉湾、马六甲入南中国海。而作为乐器的奥洛斯管,从这条海路传入中国也是可能的。

图10-2 诅盟场面青铜贮贝器,云南普宁石寨山出土,中国国家博物馆,金烨欣摄

图10-3 西斯塔·菲科罗尼三足铜盒,罗马伊特鲁里亚国家博物馆

图11-1 七牛虎耳青铜贮贝器,云南晋宁石寨山出土,中国国家博物馆,金烨欣摄

图11-2 带有双角瘤牛和铭文的石印章,巴基斯坦印度河流域,克里夫兰艺术博物馆

图11-4 底比斯内巴蒙墓牧牛壁画,古埃及新王国第十八王朝时期(约前1350年),大英博物馆

综上所述,笔者认为羽人的形象源自中国东南沿海的越人地区,具有深厚的历史传统。奥洛斯管的传入,有可能是从陆路的中亚希腊化城市东传,又有可能从希腊化埃及途径印度、东南亚自海路传入中国。

四 几何风格:列国车马魏秦抽象纹饰

自公元前5世纪末开始,青铜礼器的威望逐渐下降,日用铜器与豪华车马及其配饰成了金银错镶嵌装饰的重点。从战国时代至西汉中期的典型涡卷纹车饰,皆为规律化的纺织纹饰骨骼图像,是融合魏系与楚系工官纹饰的秦系工官风格在西汉早期的延续,笔者称其为“几何风格”。西汉中期的伞杠风格,呈现出典型的“汉风”,从汉武帝晚期开始,经历汉昭帝至汉宣帝两朝,是此类风格盛行的时段,笔者称其为“上林风格”。

金银错青铜伞杠的考古品与传世品目前存世者甚多。这类车载立乘时所使用的伞杠,最早出现在商代晚期,西周及春秋以素面的竹节形造型为主。至战国时代,其往往分为四节,上下可拆分移动,并有子母口相扣合,纹饰多以几何纹为主,银错者较多,按地域与工官可分为南北两大类。

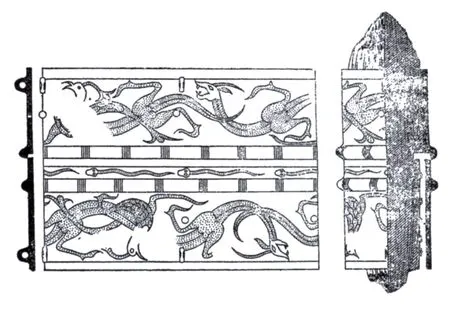

北方魏制工官伞杠的特点是有子母扣口,起到伞杠固定而不转动的效果,如1972年2月至4月河南省洛阳市中州路战国中期车马坑出土的银错青铜车伞杠(19:21、23;20、22)。50洛阳博物馆、叶万松,《洛阳中州路战国车马坑》,载《考古》1974年第3 期,第174 页(图版叁,3;图三,4)。1951年平原省(今河南省新乡市)辉县固围村一号魏墓南墓道木室出土的金银错龙凤纹青铜车伞杠(图12-1、图12-2),51中国社会科学院考古研究所,中国田野考古报告集考古学专刊丁种第一号《辉县发掘报告》,科学出版社, 2017年,第80页( M1:168:图版五二,2;图九七,2;M1:176:图版五二,1);吕章申主编,《中国古代青铜器艺术》,中国社会科学出版社,2011年,第148 页。为战国中期魏国共邑的魏王陵随葬模型车马具,类似于车舆中伞杠之箍,而非报告所言的车輨饰。器身四节带有凹凸的子母扣,以金银错工艺装饰,两釭中间凸棱中部有呈俯视游走的蛇,釭身以金线表示出龙凤纹的轮廓特征,并用银错小密点装饰描述其细部的鳞羽,为魏制金银错的典型风格。而1977年河北省石家庄地区(今石家庄市)平山县战国中期中山王厝墓(M1)2 号车马坑2 号车出土的素面车青铜车伞杠(图12-3),52河北省文物研究所编,《厝墓:战国中山国国王之墓》,文物出版社,1996年,第322—323页(图一五〇,6、图版二三二,5、6)。分别由四节两对带子母扣插接,工艺当是受魏制的影响。海外收藏如美国亚洲艺术博物馆所藏银错兽形饰青铜车伞杠(图12-4)和布鲁克林博物馆所藏的银错兽形饰青铜车伞杠(图12-5)造型与纹饰基本一致,当是相近时期同一工官所制。以兽形的装饰置于上下两杠之间,兽呈匍匐之态头当向上,身形似豹,上圈凸起的扇形部件起到能够快速准确地将伞杠旋转至固定位置,很有可能是战国晚期的魏国风格(图12-6)。

图12-1 金银错龙凤纹青铜车伞杠(M1:168、176),河南辉县固围村一号魏王陵南墓道木室出土,中国国家博物馆

图12-2 金银错龙凤纹青铜车伞杠(M1:168、176)装配展开图

图12-3 素面车青铜车伞杠(CHMK2:59-1-4),河北平山战国中山王厝墓2 号车马坑2 号车出土,河北博物院

图12-4 银错兽形饰青铜车伞杠(1979.105a,b),亚洲协会博物馆

图12-5 银错兽形饰青铜车伞杠(77.54.1a-b),布鲁克林博物馆

图12-6 兽形饰及子母扣

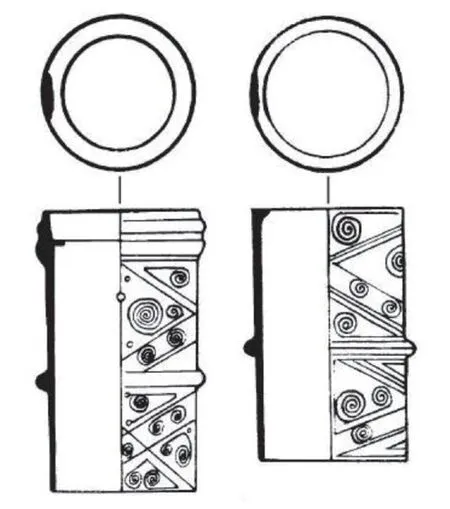

南方楚制工官伞杠,如1986年11月至1987年1月湖北省荆门市包山2 号战国中期楚令尹邵陀墓南室第三层出土的金银错青铜箍伞杠(图13-1)。53湖北省荆沙铁路考古队编,《包山楚墓》,文物出版社,1991年,第225—227 页(图一四八,1;图版六九,1)。2000年9 至12月湖北省荆门市五里铺镇左冢一号战国中期楚墓南椁室出土的银错三角涡纹青铜车伞杠(图13-2),54湖北省文物考古研究所等编著,《荆门左冢楚墓》,文物出版社,2006年,第105、106 页(图七二,2;图版二七,3)。伞柄与其上的伞骨保存完好,通高206.4 厘米、盖径290 厘米,十分清楚地交代了功能与结构。1965年10月至1966年1月湖北省江陵县裁缝乡望山一号战国中期楚墓边箱第一层出土的银错三角勾连云纹青铜伞杠箍(图13-3),55湖北省文物考古研究所编,《江陵望山沙冢楚墓》,文物出版社,1996年,第69、70页(图四八,5;图版二〇,1)。四号楚墓也出土有四节的银错车伞杠箍。56同注55,第205 页(图版一一七,1)。1978年1 至3月湖北荆州江陵天星观1 号楚墓西椁室出土的金错圆柱形云纹青铜车伞杠(M1:510),57湖北省荆州地区博物馆,《江陵天星观1号楚墓》,载《考古学报》1982年第1 期,第88—89 页(图一五,1;图版拾陆,3)。残存伞柄,可知战国中期皆为银错四节的青铜伞杠。

图13-1 金银错青铜箍伞杠(M2:258、261),湖北荆门包山2 号战国中期楚令尹邵陀墓出土

图13-2 银错三角涡纹青铜车伞杠(M1S:17),湖北荆门左冢一号战国中期楚墓出土

图13-3 银错三角勾连云纹青铜伞杠 (WM1:B31-1、2),湖北江陵望山一号战国中期楚墓出土

战国晚期秦国至统一秦朝的伞杠,继承了魏制涡卷纹而发展出典型的几何风格,结构也逐渐发生了变化,由战国时代的短四节变化为长两节。战国晚期者,如2002年9月至2003年1月重庆市涪陵区白涛街道小田溪村秦至西汉早期第12 号墓出土的银错涡纹青铜伞杠(图13-4、图13-5),58重庆市文化遗产研究院等,《重庆涪陵小田溪墓群M12 发掘简报》,载《文物》2016年第9 期,第17、22 页(图四二:1)。为秦国生产的魏制器物,馆方在常设展中将展牌误定为车軎。1955年3月四川省成都市羊子山172 号战国墓椁室中部北侧出土的银错勾连涡纹四节青铜车伞杠(图13-6),59四川省文物管理委员会,《成都羊子山172 号墓发掘报告》,载《考古学报》1956年第4 期,第17 页(图版肆,4;图二一)。呈中空的圆筒形,口沿及中断起凸棱二周,近顶部有一间隔,隔中心有圆孔。外围以二方连续式排布二条带状勾连涡纹,银错纹饰近似于楚系风格。原报告称其为“衡末铜饰”,装饰在木质车衡的两端,抑或是木质车轭的顶端,但笔者从其出土位置信息,与其他墓葬出土物形制尺寸等信息加以对比,认为这四件银错铜管饰当为车马器中的四节青铜车伞杠。与重庆巴国墓地情况相似,为战国晚期秦国魏制器物。

图13-4 银错涡纹青铜伞杠(M12:5、20、48),重庆涪陵第12 号墓出土,重庆中国三峡博物馆,金烨欣摄

图13-5 银错涡纹青铜伞杠(M12:5、20、48)线图

图13-6 银错勾连涡纹四节青铜车伞杠(M172:32、77、78、78)线图展开图,羊子山172 号战国墓椁室中部北侧出土

统一秦朝者如1980年陕西省西安市临潼县(今临潼区)秦始皇陵封土西侧大型陪葬坑出土的秦陵一号铜车马金银错云纹青铜伞杠(图14-1),60陕西省文物局、秦始皇帝陵博物院编,《烈烈秦风:中国秦始皇兵马俑文物展》,西北大学出版社,2017年,第65 页;秦始皇兵马俑博物馆编,《秦始皇帝陵》,文物出版社,2009年,第91 页;陕西省秦俑考古队、程学华,《秦始皇陵一号铜车马清理简报》,载《文物》1991年第1 期,第4、8 页(图八)。为车马器模型,但依然用金银错工艺装饰,此两件伞杠已经出现变长的趋势,将战国晚期的四节合并为两节。1983年9月广东省广州市象岗山西汉早期南越文王赵眛墓的银错几何纹青铜伞杠(图14-2、图14-3),61西汉南越王博物馆编,《西汉南越王博物馆珍品图录》,文物出版社,2007年,第89 页;广州市文物管理委员会等编,《西汉南越王墓(上、下)》,第94、97 页(图六五;彩版三〇,2 上;图版五一,2)。与盖弓帽共出于西耳室西侧东南角。此类伞杠当为实用车马器,被拆装下来进行随葬,并以丝绢包裹。纹饰以银错出,主要为涡卷纹和对角斜纹,凸出的杠箍处则以横“S”卷云纹、平行竖纹和对称花瓣纹进行排列组合。纹饰和法国、美国所藏伞杠近似,笔者推测可能是战国时代六国同一个工官生产的,但不太可能是南越国自己生产,应是从北方输入的。

图14-1 秦陵一号铜车马金银错云纹青铜伞杠,陕西临潼秦始皇陵封土西侧大型陪葬坑出土 金烨欣摄

图14-2 银错几何纹青铜伞杠(C230),广东广州象岗山西汉早期南越文王赵眛墓出土,金烨欣摄

图14-3 银错几何纹青铜伞杠(C230)展开线图

海外收藏中,有克利夫兰艺术博物馆收藏的银错青铜车伞杠(图15-1),圣路易斯艺术博物馆的银错青铜车伞杠(图15-2)只存一半,明尼阿波利斯美术馆的银错青铜车伞杠(图15-3)完整无缺,分为上下两部分,法国赛努奇亚洲艺术博物的银错青铜车伞杠(图15-4)残存四分之三,馆方将其定在西汉至北宋(前206—900),所定时代过晚,还有英国伦敦戴迪野行的一件银错几何云纹青铜车伞杠(图15-5),62李学勤、艾兰编著,《欧洲所藏中国青铜器遗珠》,文物出版社,1995年,第359 页(图149)。亦属于此几何涡卷纹风格。

图15-1 银错青铜车伞杠(1992.233),克利夫兰艺术博物馆

图15-2 银错青铜车伞杠(926:1920),圣路易斯艺术博物馆

图15-3 银错青铜车伞杠(2001.135.2A,B),明尼阿波利斯美术馆

图15-4 银错青铜车伞杠(M.C.10041),巴黎赛努奇亚洲艺术博物馆

图15-5 银错几何云纹青铜车伞杠,伦敦戴迪野行

西汉早期的伞杠风格,延续战国晚期几何化的风格装饰,但银错者较少,多以金错装饰,不仅出现在伞杠之上,还出现在其他小件的车马器之上,以涡卷纹和勾连纹为代表,此类风格延续至西汉中期。如今藏于陕西考古博物馆,陕西茂陵陪葬墓所出者,当为此期的标准器物。63清华大学艺术博物馆、陕西历史博物馆编,《与天久长:周秦汉唐文化与艺术》,上海书画出版社,2019年,第336—337 页;陕西省考古研究所、陈海,《茂陵陪葬墓车马坑贰号车的复原研究》,载《考古与文物》2001年第5 期,第65—70 页。