中国实体器官移植手术部位感染管理专家共识(2022版)

2023-02-03中国医师协会器官移植医师分会中华医学会器官移植学分会

中国医师协会器官移植医师分会 中华医学会器官移植学分会

手术部位感染(surgical site infection, SSI)是指发生在手术切口浅部和深部组织、手术器官或腔隙的感染[1]。作为实体器官移植受者术后早期感染的主要形式,SSI发生率为3.0%~53.0%,高于普通手术患者(3.0%~32.7%)[1-2]。SSI是导致实体器官移植术后受者住院时间延长及死亡的重要原因,须引起重视。

1 SSI简介与基本原则

1.1 诊 断

实体器官移植SSI的诊断需在移植后30 d内(有人工植入材料者术后1年内)符合下列条件之一:(1)手术切口有化脓性液体,或从切口处的液体/组织中培养出病原体,或具有感染的症状或体征,包括局部发红、肿胀、发热和疼痛;(2)经穿刺引流、手术探查等手段,获得病原学、病理学证据,或影像学检查发现切口组织、器官或腔隙感染[2-3]。部分受者术后可能出现血肿、尿漏、胆漏、胰漏或乳糜漏等,仅根据局部引流情况并不能诊断为感染,需进行全面检查以判定是否合并感染。

1.1.1 切口浅部组织感染 仅累及切口皮肤或皮下组织的感染。

1.1.2 切口深部组织感染 累及深部软组织(如筋膜和肌层)的感染。

1.1.3 器官或腔隙感染 累及术中解剖部位(如器官或者腔隙)的感染。早期的移植物感染同样归属该范畴,包括肝移植后胆管炎、肾移植后肾盂肾炎和肺移植后肺炎等。

1.2 常见病原体

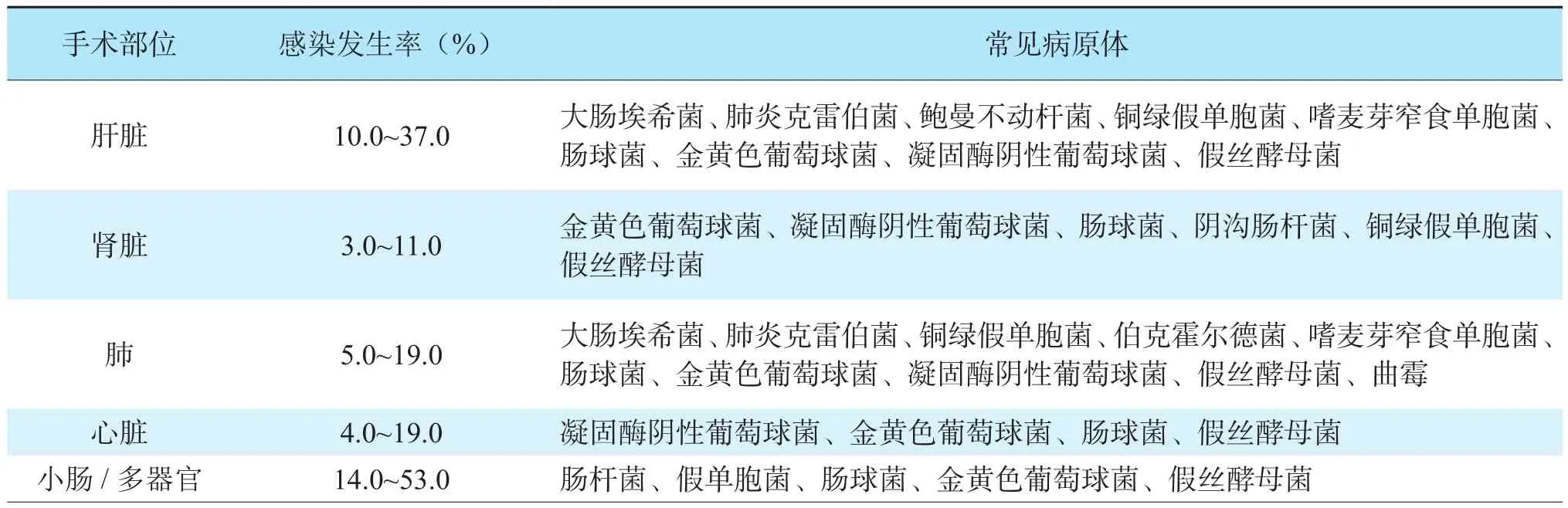

实体器官移植SSI的常见病原体详见表1[1-2,4]。不同于非移植手术,实体器官移植SSI感染病原体还与供者来源性感染(donor-derived infection,DDI)、受者免疫状态和受者既往存在的感染相关。近年来DDI逐渐受到重视,多重耐药菌(multidrug-resistant organism,MDRO),特别是耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(carbapenem-resistantEnterobacteriaceae,CRE)是导致我国DDI严重不良事件(如移植物切除、受者死亡等)的主要病原体。不同实体器官移植术后SSI的常见病原体也不尽相同[2,5-6]。

表1 实体器官移植手术部位感染常见病原体Table 1 Common pathogens of surgical site infection in solid organ transplantation

1.3 SSI的通用管理

实体器官移植SSI高危因素详见表2[6-8]。

表2 实体器官移植手术部位感染的危险因素Table 2 Risk factors for surgical site infection in solid organ transplantation

1.3.1 预防措施 拟行移植的患者术前进行营养筛查,存在营养不良的患者术前积极改善营养状态;积极治疗术前已存在的感染;术前使用肥皂或葡萄糖酸氯己定等进行沐浴,并去除干扰手术的毛发;制订合理的器官保存液去污方案;严格无菌操作,精细手术;围手术期应用抗菌药物,应在切皮前60 min内给药,万古霉素和氟喹诺酮类药物需在切开皮肤前120 min开始使用;尽量减少术中出血及输血;术中严格遵守无菌原则;免疫抑制剂使用遵循最小化和个体化原则;保持腹腔引流管通畅,及时评估引流管状况,条件允许情况下尽早拔除;评估手术部位脂肪液化情况并及时处理;严格评估供者状态以预防DDI,对于感染高危供者,应积极预防并动态监测感染状况,必要时应弃用器官[2,6,9-12]。

1.3.2 治疗措施 对于存在明显感染的切口浅部组织均应进行充分开放和引流,必要时可考虑使用负压封闭引流装置。对于深部切口组织感染、器官或腔隙感染,需强调病因治疗,重视引流、清创,采用介入或外科手段(经皮肝穿刺胆道引流术、内镜下鼻胆管引流术、肝脓肿穿刺、腹腔穿刺、双J管引流、纤维支气管镜和胸腔穿刺等)干预,解除吻合口漏和充分引流是治疗的关键,必要时应用黎氏管冲洗引流。

除外科引流外,还须合理使用全身抗菌药物,尽早选择能够覆盖可疑致病菌的广谱抗菌药物经验性治疗,同时留取样本,进行涂片、宏基因组二代测序(metagenomics next-generation sequencing,mNGS)、培养+药敏试验等检测。随后根据病原学及药敏试验结果进行调整,予以精准化抗感染治疗。实体器官移植术后SSI中MDRO检出率呈上升趋势,需引起重视[13]。治疗原则为:针对普通细菌,可根据药敏试验结果选择敏感抗菌药物;针对耐药菌,可选择联合用药。一般情况下,针对产超广谱β-内酰胺酶(extended spectrum beta-lactamases,ESBLs)肠杆菌可选用碳青霉烯类、β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂和头霉素类等抗生素治疗;针对CRE,可选用头孢他啶-阿维巴坦,或替加环素单药/联合,或以多黏菌素为基础的两药/三药联合治疗方案;针对产金属酶CRE,可选用头孢他啶-阿维巴坦联合氨曲南;针对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(methicillin-resistantStaphylococcus aureus,MRSA),可选用万古霉素、利奈唑胺、达托霉素或替考拉宁治疗;针对耐氨苄西林肠球菌(ampicillin-resistantEnterococcus,ARE),可选用万古霉素或替考拉宁等治疗;耐万古霉素肠球菌(vancomycin-resistantEnterococcus,VRE)在中国相对少见,可选用利奈唑胺或达托霉素治疗。抗菌药物的具体使用策略详见表3[14-15]。局部或外用抗菌药物和杀菌剂在SSI治疗中的作用尚不明确,不推荐使用[2]。

表3 常见多重耐药菌感染药物治疗方案Table 3 Drug therapy for common multidrug-resistant bacterial infections

建议1:对于实体器官移植SSI的治疗,建议在积极外科引流、清创和解除吻合口漏等干预措施的基础上,科学合理使用抗菌药物,并加强营养支持,在保障移植器官功能的前提下,最小化、个体化使用免疫抑制剂。

建议2:实体器官移植SSI常见病原体与供者感染情况、受者既往存在的感染、受者免疫抑制状态和手术因素相关,不同器官移植术后SSI常见病原体不尽相同,建议根据循证医学依据和病原学证据合理选择抗菌药物。

2 不同器官移植SSI的流行病学、高危因素及围手术期抗菌药物推荐

2.1 肝移植

2.1.1 流行病学与高危因素 肝移植SSI包括:切口感染和深部器官组织间隙感染(腹膜炎、移植肝脓肿、胆管炎、腹部脓肿、胆漏、胆肠吻合口漏和腹腔内出血继发感染等),发生率为10.0%~37.0%。其最常见的病原体是革兰阴性菌(以肠杆菌为主),占50.0%~70.0%。近年来MDRO感染率显著升高,主要包括产ESBLs肠杆菌、耐碳青霉烯类革兰阴性杆菌(carbapenem-resistant organism,CRO)和MRSA。肺炎克雷伯菌和鲍曼不动杆菌对碳青霉烯类抗生素的耐药率显著上升,假丝酵母菌感染也不少见[2,16]。肝移植SSI高危因素详见表2,除须关注高龄、营养不良和糖尿病等各器官移植共有危险因素外,还须重点关注受者高终末期肝病模型评分、术前存在腹水、行Roux-en-Y胆总管空肠吻合术、边缘性供肝、胆漏和MDRO定植等肝移植特异性危险因素,糖皮质激素、他克莫司等免疫抑制剂的使用亦会增加肝移植受者发生SSI的风险,并重视DDI导致SSI的可能性[17-20]。

2.1.2 围手术期抗感染用药 所有肝移植手术均需预防性使用广谱抗菌药物,针对SSI的预防和治疗,原则上应覆盖革兰阴性杆菌,对高危受者还需兼顾革兰阳性球菌和真菌,可选用β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂,必要时联合万古霉素及棘白菌素类药物。根据受者过敏史、病原学检查结果及肾功能及时调整用药,预防用药时间一般为术后24~72 h。此外,还需要通过加强院感防控、治疗基础疾病、精准的手术操作和精细的术后管理等综合措施降低围手术期SSI发生率[18]。

2.2 肾移植

2.2.1 流行病学与高危因素 肾移植SSI包括:切口感染和深部器官组织间隙感染(移植肾脓肿、肾盂肾炎等),发生率为3.0%~11.0%。以革兰阴性菌感染为主,包括CRE、耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌(carbapenem-resistantAcinetobacter baumannii,CRAB)和耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌(carbapenemresistantPseudomonasaeruginosa,CRPA);革兰阳性菌感染亦不少见,包括金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌(coagulase negativeStaphylococci,CNS)和肠球菌[21]。肾移植受者发生SSI的危险因素详见表2,须重点关注受者术前慢性肾小球肾炎病史、术后是否发生输尿管漏及供肾灌注污染等肾移植特异性危险因素[22]。

2.2.2 围手术期抗感染用药 活体肾移植受者术后建议选用第一代或第二代头孢菌素,公民逝世后器官捐献肾移植受者建议选用以β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂为代表的广谱抗菌药物,具体根据病原学检查结果及时调整用药。由于供者条件复杂,感染预防方案建议根据供者感染风险、受者实际状况、免疫诱导措施及所在移植医院耐药菌的流行病学特征等因素综合判断,适度升级强化[23]。

2.3 肺移植

2.3.1 流行病学与高危因素 肺移植SSI包括:切口感染和深部器官组织间隙感染(胸腔内感染、纵隔感染和移植肺感染等),发生率为5.0%~19.0%。我国肺移植SSI常见病原体以革兰阴性菌为主,假丝酵母菌和曲霉等感染亦不少见,混合感染比例高[24-25]。肺移植SSI高危因素详见表2,须重点关注受者胸骨切开史、出血导致的再次开胸探查等肺移植特异性危险因素,并重视DDI导致SSI的可能性[26]。

2.3.2 围手术期抗感染用药 肺移植SSI抗感染用药应使用广覆盖的策略,建议覆盖革兰阴性杆菌,兼顾革兰阳性球菌和真菌,可选用抗真菌药物联合碳青霉烯类及糖肽类抗生素。抗真菌药物的选用上,若没有曲霉感染的高危因素,可选用棘白菌素类或三唑类药物;若供受者有真菌定植或感染史,可考虑使用具有抗曲霉活性的三唑类药物[2,26]。

2.4 心脏移植

2.4.1 流行病学与高危因素 心脏移植SSI包括:切口感染和深部器官组织间隙感染(胸骨感染、纵隔感染和化脓性心包炎等),发生率为4.0%~19.0%。胸骨和纵隔感染病情严重,病死率高达14.0%~31.0%,须尽早诊断和治疗,胸部CT对明确诊断意义重大。治疗手段包括:充分冲洗、引流并使用足量、足疗程的敏感抗菌药物。心脏移植SSI主要病原体包括CNS、金黄色葡萄球菌(包括MRSA)、肠球菌和假丝酵母菌[27-28]。心脏移植SSI危险因素见表2。

2.4.2 围手术期抗感染用药 第二代头孢菌素可作为心脏移植围手术期预防性抗菌药物,对于有MRSA定植或者既往感染过的受者,可联合使用万古霉素。对头孢菌素过敏的受者可使用氨曲南联合万古霉素。接受存在菌血症供者捐献心脏时,抗菌药物选择应覆盖供者来源的病原体;同时留取供者外周血和心脏保存液送培养,根据感染类型、药敏试验结果和严重程度及时调整抗菌药物应用方案与疗程。需要特别注意的是,既往发生过心室辅助装置(ventricular assist device,VAD)相关感染的心脏移植受者,抗菌药物应覆盖感染过的病原体[29]。

2.5 小肠移植与多器官移植

2.5.1 流行病学与高危因素 小肠移植与多器官移植SSI是指小肠移植和包括小肠移植在内的多器官联合移植术后发生的SSI,包括切口感染和深部器官组织间隙感染(移植小肠肠炎、腹膜炎和腹腔脓肿等),发生率为14.0%~53.0%。常见感染病原体包括革兰阴性杆菌、阳性球菌、厌氧菌和真菌,其中以肠杆菌、假单胞菌、肠球菌和假丝酵母菌最为多见。混合感染常见,MDRO感染占50.0%,其中产ESBLs肠杆菌、CRE和VRE感染率近年来呈上升趋势,且与术后早期死亡密切相关[30-31]。小肠移植与多器官移植后SSI危险因素详见表2,须关注术中人工植入材料使用情况、术后胃肠漏发生情况等小肠/多器官移植特异性危险因素[2]。

2.5.2 围手术期抗感染用药 推荐在移植后早期给予覆盖革兰阴性菌、阳性菌、厌氧菌和真菌的抗菌药物。通常使用β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂,联合万古霉素、甲硝唑和氟康唑。针对耐氟康唑的假丝酵母菌感染可考虑使用棘白菌素类药物治疗。根据病原学检查结果及时调整用药[2,32]。

建议3:肝移植SSI抗感染用药,建议覆盖革兰阴性杆菌,对高危受者兼顾革兰阳性球菌和真菌。可选用β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂为代表的广谱抗菌药物,必要时联合万古霉素和棘白菌素类药物,并根据病原学检查结果及时调整用药。

建议4:肾移植SSI抗感染用药,活体肾移植建议选择第一代或第二代头孢菌素,公民逝世后器官捐献肾移植选用β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂,并根据病原学检查结果及时调整用药。

建议5:肺移植SSI抗感染用药,建议覆盖革兰阴性杆菌,兼顾革兰阳性球菌和真菌,可选用抗真菌药物联合碳青霉烯类及糖肽类抗生素。抗真菌药物的选用上,若没有曲霉感染的高危因素,可选用棘白菌素类或三唑类药物;若供者和受者有真菌定植或感染史,可考虑使用具有抗曲霉活性的三唑类药物,并根据病原学检查结果及时调整用药。

建议6:心脏移植SSI抗感染用药,建议使用第二代头孢菌素,对于有MRSA定植或感染史受者,可联合使用万古霉素;既往发生过VAD相关感染的受者,建议覆盖感染过的病原体,并根据病原学检查结果及时调整用药。

建议7:小肠移植与多器官联合移植SSI抗感染用药,建议覆盖革兰阴性杆菌、阳性菌、厌氧菌和真菌,可选用β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂,联合万古霉素、甲硝唑和氟康唑,针对耐氟康唑的假丝酵母菌感染可使用棘白菌素类药物治疗,并根据病原学检查结果及时调整用药。

3 特殊病原体感染所致SSI的处理

3.1 MDRO感染

3.1.1 临床表现 手术部位MDRO感染的临床症状主要以局部症状为主,包括局部红肿、压痛、渗液(脓)、切口愈合不良和坏死等;全身表现无特异性,主要表现为发热、乏力和食欲下降,严重者可出现脓毒血症。切口深部或器官/腔隙感染还可出现移植物及其周围积液(脓)、血肿和脓肿,出现引流液增多、混浊,甚至呈脓性,若累及血管可引起血管破裂而导致大出血、休克等[33-34]。

3.1.2 诊 断 MDRO所致SSI的诊断依据主要包括临床表现、病原学和影像学检查。SSI所致局部和全身症状对诊断有重要提示作用。病原学检查主要通过对感染部位的分泌物、引流液和血液等进行细菌涂片、培养和药敏试验、聚合酶链反应(polymerase chain reaction-based amplification,PCR)扩增、全自动医用PCR分析系统(Gene-Xpert)检测及mNGS等检查,以明确病原体种类,还可检测部分特殊病原体的耐药基因,对临床药物选择有一定的指导价值。影像学检查主要包括超声、CT和血管造影等。MDRO主要为革兰阴性菌和阳性球菌。常见阴性菌包括产ESBLs肠杆菌、CRO,甚至泛耐药肺炎克雷伯菌(extensively drug-resistantKlebsiella pneumoniae,XDRKP)、泛耐药鲍曼不动杆菌(extensively drugresistantAcinetobacter baumannii,XDRAB)和泛耐药铜绿假单胞菌(extensively drug-resistantPseudomonas aeruginosa,XDRPA),常见阳性球菌包括MRSA、耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌(meticillin-resistant coagulase negativeStaphylococcusi,MRCNS)[35]。

3.1.3 治疗方案

3.1.3.1 一般治疗 诊断明确后需对受者进行接触隔离,避免交叉感染。重视并加强受者全身营养和支持治疗。

3.1.3.2 外科管理 切口感染导致迁延不愈需敞开切口、加强换药、清除坏死组织以及充分引流积液积脓。一旦出现移植物血管破裂或假性动脉瘤形成,应尽早手术,原则上须切除受累及血管、充分清创,并进行血管重建。

3.1.3.3 抗感染治疗 MDRO感染的治疗需根据病原体类型和药敏试验结果选择合适的抗菌药物,疗程至少2~3周。产ESBLs肠杆菌可选用碳青霉烯类、β-内酰胺类/β-内酰胺酶抑制剂合剂、头霉素类等治疗;CRE可选用头孢他啶 阿维巴坦,替加环素单药/联合治疗,或以多黏菌素为基础的两药/三药联合治疗;针对产金属酶的CRE,可选用头孢他啶-阿维巴坦联合氨曲南治疗;CRPA可选用头孢他啶-阿维巴坦、以多黏菌素或抗铜绿假单胞菌β-内酰胺类为基础的两药/三药联合治疗;CRAB可选用以舒巴坦及其合剂,或替加环素,或多黏菌素为基础的两药/三药联合治疗;MRSA和MRCoNS感染可选择万古霉素、利奈唑胺、达托霉素或替考拉宁治疗。感染推荐用药具体方案详见表 3[34,36]。

3.1.3.4 免疫抑制剂调整 在抗感染治疗的同时需密切监测受者全身免疫功能状态和移植物功能,在保证移植物功能正常的情况下,应最小化、个体化调整免疫抑制方案。

3.2 侵袭性真菌病

3.2.1 临床表现 肝移植术后手术部位侵袭性真菌病(invasive fungal disease,IFD)包括切口和腹腔真菌感染。切口IFD局部表现无固定特征,感染后病情进展快,扩散迅速。腹腔IFD主要表现为腹膜炎、腹腔脓肿、胆道感染和肝脓肿等,常伴随细菌感染。肾移植术后手术部位IFD主要表现为真菌性肾动脉炎,可导致假性动脉瘤,严重者可导致移植肾动脉破裂,起病急骤、发展迅速,伴血压下降甚至休克。部分受者表现为移植肾脓肿或尿性囊肿,还可有发热、尿路刺激症状等非特异性表现。心、肺移植术后手术部位IFD主要表现为发热、咳嗽、咳拉丝样黏痰、胸闷和喘息等[37]。

3.2.2 诊 断 应综合临床表现、实验室检查和影像学检查进行诊断,须重点评估累及范围并确定病原体。当考虑发生IFD时,应完善1,3-β-D葡聚糖检测(G试验)、半乳甘露聚糖试验(GM试验)等实验室检查和CT等影像学检查。PCR检测、抗原检测等可以提供间接依据,无菌体液或局部引流液标本培养发现真菌高度提示IFD,组织病理检查发现真菌或组织培养阳性即可确诊。肝移植、肾移植和心脏移植术后IFD导致的SSI均以假丝酵母菌感染最常见,曲霉和毛霉感染相对较少;而肺移植术后手术部位IFD致病菌以曲霉更为常见,其次为假丝酵母菌和其他真菌[37-38]。

3.2.3 治疗方案

3.2.3.1 外科治疗 主要通过穿刺引流、手术切除/清创等手段处理局部感染灶或清除坏死组织,并最大限度恢复器官解剖和生理功能。肾移植术后IFD一旦发生移植肾动脉破裂,原则上需急诊行移植肾切除,单纯裂口修补易再次大出血。对于IFD引起的腹腔大出血,需立即行急诊手术。

3.2.3.2 全身治疗 常用药物有三唑类、棘白菌素类和多烯类。应充分考虑病原学依据、用药安全性、药物间相互作用和特殊情况下药物剂量的调整。由于三唑类药物可显著增加钙调磷酸酶抑制剂(calcineurin inhibitor,CNI)和西罗莫司的血药浓度,因此,需定期监测血药浓度并及时调整剂量[39]。

3.3 分枝杆菌感染

3.3.1 临床表现 手术切口非结核分枝杆菌(nontuberculous mycobacterial,NTM)感染的主要病原菌有海分枝杆菌、偶发分枝杆菌、龟分枝杆菌、脓肿分枝杆菌和溃疡分枝杆菌等。局部症状可表现为切口迁延不愈、局部红肿、间断或反复有脓性分泌物渗出,切口周围出现皮疹、皮肤红斑、皮下结节及皮肤软组织溃烂等。全身表现可伴有反复发热、乏力、食欲下降、体质量下降、贫血、营养不良和红细胞沉降率增快等[40]。手术切口结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis,MTB)感染非常罕见,临床表现与NTM感染类似[41]。

3.3.2 诊 断 病变部位组织或积液的涂片抗酸染色阳性及组织病理抗酸染色阳性具有关键提示作用,但仍需进一步通过PCR或Gene-Xpert检测进行鉴别诊断。抗酸染色阳性需要鉴别的化脓性病原体包括NTM、MTB和诺卡菌等。mNGS具有辅助诊断意义。脓液或组织培养出相应病原体即可明确诊断。需要注意的是,由于受者接受免疫抑制治疗,结核感染T细胞斑点试验可出现假阴性结果,故不能据此排除结核感染[40-41]。

3.3.3 治疗方案

3.3.3.1 外科治疗 目前尚无特殊新技术或新材料可供切口局部治疗。切口化脓并迁延不愈时须敞开切口,充分暴露感染部位,并加强换药。当切口局部组织抗酸染色持续阴性且新鲜肉芽组织填充良好时,可考虑缝合切口。

3.3.3.2 NTM感染的全身治疗 应根据病原学检查和药敏试验结果选择合适的抗菌药物进行联合治疗。若受者可耐受,通常选择2~3种药,治疗3~6个月。对于长期不愈合的切口,同时发现M型脓肿分枝杆菌,则治疗周期≥12个月。目前主要药物包括七大类:新型大环内酯类药物、氟喹诺酮类药物、利福霉素类药物、乙胺丁醇、氨基糖苷类药物、头孢西丁及其他药物。其中,最常用的是新型大环内酯类及氟喹诺酮类药物。利福霉素类药物可导致CNI血药浓度下降,须及时监测其血药浓度并及时调整剂量[40]。

3.3.3.3 MTB感染的全身治疗 首选包含利福平+异烟肼+乙胺丁醇的三联方案或包含利福平+异烟肼+乙胺丁醇+吡嗪酰胺的四联方案,疗程通常需>6个月,治疗周期的长短取决于对抗结核治疗的反应性。早期可静脉滴注利奈唑胺或莫西沙星等联合抗结核治疗,以快速缓解全身症状。抗结核过程中可适当减少免疫抑制剂用量。需要注意的是,利福平作为细胞色素P450酶诱导剂会增加CNI在肝脏内的代谢,导致CNI血药浓度下降,故须监测CNI血药浓度变化并及时调整剂量。此外,还应重视全身性的支持治疗,如营养支持、纠正贫血和低蛋白血症等[41]。

建议8:重视实体器官移植术后MDRO导致的SSI,建议常规开展脓液、引流液等体外培养并联合药敏试验,必要时行mNGS,尽早获得病原学和药敏试验结果,针对CRE、CRPA、CRAB、MRSA和VRE等选择不同抗菌药物进行精准治疗。

建议9:对于实体器官移植术后MDRO导致的SSI,建议加强接触隔离,避免感染在院内传播。

建议10:重视实体器官移植术后IFD导致的SSI,在充分考虑病原学依据、用药安全性和药物间相互作用基础上合理选择药物,三唑类药物可显著增加CNI和西罗莫司血药浓度,须定期监测其血药浓度并及时调整剂量。

建议11:重视实体器官移植术后分枝杆菌导致的SSI,应根据病原学检查和药敏试验结果选择合适的抗菌药物方案。利福霉素类药物可导致CNI血药浓度下降,需及时监测其血药浓度并调整剂量。

4 SSI病原体诊断技术

因实体器官移植术后SSI个体差异较大,推荐针对所有供受者进行个性化抗感染管理。个性化抗感染管理实施的关键是病原体的高效检测,早期、快速和准确的感染诊断对实施个体化精准治疗、改善受者结局至关重要。

4.1 经典诊断技术及其应用

经典诊断技术主要以涂片镜检、培养和血清学检测为主。涂片镜检方法简单易行,但镜检对技术人员的要求较高且阳性率普遍偏低。培养是病原学诊断的金标准,但阳性率低、耗时长,部分病原体如慢生长分枝杆菌等并不适合采用培养的方法进行检测。血清学抗体检测敏感度较低,且往往用于回顾性诊断,临床应用价值有限。

4.2 分子诊断技术及其应用

分子诊断技术包括实时荧光定量PCR、基因芯片和mNGS等。实时荧光定量PCR目前已成为检测病原体最常用的分子技术,其时效性好、易于操作、敏感度高且需要的样本量少,但也存在假阴性/假阳性率高、病原体检测通量低等缺点。基因芯片技术可在一次检测中分析大量不同序列的样本,具有高通量、高敏感度、高特异度、自动化程度高和检测时效性好等优点,但也存在不同制作工艺的芯片结果一致性差、价格昂贵和非特异性结合率高等缺点。mNGS可直接对SSI组织、脓液、分泌物、引流液和血液等标本进行病原体检测,具有敏感度高、检测时间短和信息量大等优势,但也存在硬件要求高、胞内细菌/真菌检出率低等缺点[42-44]。

4.3 质谱诊断技术及其应用

质谱分析是一种测量物质离子质荷比的分析方法。基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪,亦称为微生物质谱,被广泛用于病原菌的鉴定。与传统药敏分析方法联合,质谱诊断技术可完成阳性标本的病原菌鉴定和药敏试验。与传统病原菌鉴定相比,该方法具有检测时间短、种类广、通量大、成本低、准确率高以及可鉴定苛养菌等难鉴定病原体等优势,但其需要获得病原体的单克隆菌落方可进行诊断,且诊断的准确性依赖于数据库中微生物的种类、数量和图谱质量[45]。

4.4 定植菌即时检验技术及其应用

即时检验技术(point-of-care testing,POCT)是指能在患者床前进行快速检验的有效检验手段。器官移植前需对供受者潜在的定植菌进行筛查,需要关注的定植菌包括:多重耐药革兰阴性杆菌(如产ESBLs肠杆菌、CRE、CRAB和CRPA等)、金黄色葡萄球菌、艰难梭菌和真菌等。常见的定植部位有鼻腔、胃肠道、呼吸道和皮肤表面等。因移植手术时效性要求高,POCT在定植菌检测方面具有明显优势,可实现“床旁检验”“即时检验”,还可实现对供受者潜在定植菌的快速筛查。POCT具有操作简单、可快速获得结果等优点,但也存在成本较高等缺点[46-47]。目前用于病原学检查的常见POCT详见表4。

表4 临床常见即时检验技术Table 4 Common clinical instant test techniques

建议12:对于经典病原学诊断方法阴性、经验性治疗失败、不明原因的重症感染、疑似新发或特殊病原体感染、MDRO和混合性感染的病原体诊断,建议各移植中心根据自身条件,采用以mNGS和POCT为代表的新型诊断技术,以早期、快速和准确地对SSI病原体进行诊断。

建议13:对于临床上考虑SSI,但经典诊断技术和新型诊断技术均未检出明确病原体的受者,建议给予广谱抗菌药物抗感染的同时反复多次进行病原学检查。

建议14:新型诊断技术尚不能完全取代经典诊断技术,二者联合使用可提高病原体诊断的敏感度和特异度。

综上所述,实体器官移植SSI的发生受到诸多危险因素的影响,应对供者和受者感染高危因素进行充分评估并采取及时有效的预防措施。预防在SSI防治中的地位高于治疗,应通过严格的无菌操作、精细的手术操作,及时发现早期感染以避免SSI的发生和加重;应重视外科手段及病因治疗在SSI治疗中的临床价值,积极处理吻合口漏和出血;应根据受者具体情况及时调整免疫抑制剂种类和剂量。此外,还应积极运用各种检测新技术以实现病原体的快速、精准鉴定。在快速检测病原体的基础上,及时应用抗菌药物,结合药敏试验及酶型鉴定结果,调整抗菌药物方案,予以精准抗感染治疗。值得注意的是,以大数据为支撑,建立器官移植全过程管理平台,可实现对术后感染的统一监控和干预,提升移植质量。未来需通过人工智能数据分析和监管,实现器官移植的全程化监测和及时追踪,以推动我国器官移植事业的快速发展[48-50]。

编审委员会成员名单

组长:

郑树森 浙江大学医学院附属第一医院/树兰(杭州)医院

副组长:

李兰娟 浙江大学医学院附属第一医院/树兰(杭州)医院

董家鸿 清华大学附属北京清华长庚医院

窦科峰 空军军医大学附属西京医院

石炳毅 中国人民解放军总医院第八医学中心

薛武军 西安交通大学第一附属医院

徐 骁 浙江大学医学院

成员(按姓氏汉语拼音排序):

蔡 明 浙江大学医学院附属第二医院

蔡金贞 青岛大学附属医院

陈 刚 华中科技大学同济医学院附属同济医院

陈静瑜 无锡市人民医院

陈文慧 中日友好医院

陈知水 华中科技大学同济医学院附属同济医院

丁小明 西安交通大学第一附属医院

董念国 华中科技大学同济医学院附属协和医院

窦科峰 第四军医大学附属西京医院

丰贵文 郑州大学第一附属医院

傅志仁 上海交通大学医学院附属瑞金医院

高海女 树兰(杭州)医院

顾劲扬 华中科技大学同济医学院附属协和医院

郭文治 郑州大学第一附属医院

韩威力 浙江大学医学院附属第一医院

何 强 浙江省中医院

何剑琴 浙江大学医学院附属第一医院

贺 强 首都医科大学附属朝阳医院

胡 炜 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院

黄 洁 中国医学科学院阜外医院

黄建荣 浙江大学医学院附属第一医院

蒋文涛 天津市第一中心医院

巨春蓉 广州医科大学附属第一医院

金 洁 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院

李 宏 宁波市医疗中心李惠利医院

李建辉 树兰(杭州)医院

李 立 昆明市第一人民医院

李启勇 树兰(杭州)医院

李幼生 上海交通大学医学院附属第九人民医院

林 涛 四川大学华西医院

卢 倩 清华大学附属北京清华长庚医院

吕国悦 吉林大学第一医院

门同义 山东省千佛山医院

明英姿 中南大学湘雅三医院

彭龙开 中南大学湘雅二医院

彭志海 厦门大学附属翔安医院

齐海智 中南大学湘雅二医院

冉江华 昆明市第一人民医院

沈 恬 浙江大学医学院附属第一医院

石炳毅 中国人民解放军总医院第八医学中心

寿张飞 树兰(杭州)医院

孙丽莹 首都医科大学附属北京友谊医院

孙煦勇 广西医科大学附属第二医院

孙玉岭 郑州大学第一附属医院

田 野 首都医科大学附属北京友谊医院

汪国营 广州医科大学附属第一医院

王 毅 海南医学院第二附属医院

王国华 华中科技大学同济医学院附属协和医院

王长安 郑州第七人民医院

王长希 中山大学附属第一医院

王正昕 复旦大学附属华山医院

卫 强 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院

温 浩 新疆医科大学第一附属医院

吴 波 无锡市人民医院

吴 健 浙江大学医学院附属第一医院

吴建永 浙江大学医学院附属第一医院

吴忠均 重庆医科大学附属第一医院

夏 强 上海交通大学医学院附属仁济医院

徐 骁 浙江大学医学院

薛武军 西安交通大学第一附属医院

杨 喆 树兰(杭州)医院

杨洪吉 四川省人民医院

叶啟发 武汉大学中南医院

张 菁 华中科技大学同济医学院附属协和医院

张水军 郑州大学第一附属医院

张 武 树兰(杭州)医院

郑 虹 天津市第一中心医院

郑 哲 中国医学科学院阜外医院

钟 林 上海市第一人民医院

周江桥 武汉大学人民医院

朱继业 北京大学人民医院

朱有华 海军军医大学附属长海医院

朱志军 首都医科大学附属北京友谊医院

庄 莉 树兰(杭州)医院

执笔专家:

汪 恺 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院

沈 恬 浙江大学医学院附属第一医院

庄 莉 树兰(杭州)医院

孙丽莹 首都医科大学附属北京友谊医院

丁小明 西安交通大学第一附属医院

金 洁 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院

俞立飞 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院

吴盛海 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院

谢琴芬 树兰(杭州)医院

范广晗 浙江大学医学院

徐 骁 浙江大学医学院