肱骨近端骨折解剖学及手术治疗的研究进展

2023-01-30詹东铭张立岩朱家博王欣宇遇博丰

詹东铭,张立岩 ,朱家博,王欣宇,遇博丰

肱骨近端骨折是中老年群体的常见损伤,占所有骨折类型的4%~5%,是老年人群排名第三的常见骨折类型。据统计,老年人肱骨近端骨折的患病率超50%[1],特别是老年骨质疏松患者由于骨量的丢失,可因低能量损伤导致骨折。随着人口的老龄化,肱骨近端骨折的患病率或将持续上升,女性群体的患病比例明显高于男性[2]。肱骨近端骨折通常由间接暴力引起,如跌倒时手或肘部着地,力通过前臂或肘部向近端传导时,由于肱骨近端颈干角特殊解剖结构,使暴力集中于外科颈从而导致骨折。骨折后,与骨折碎块相连接的肌肉将骨折块向特定方向牵拉形成移位。近年来,治疗肱骨近端骨折以锁定钢板内固定术、髓内钉内固定术及肩关节置换术为主,尽可能使骨折断端达到解剖复位并保留肱骨头的血供,实现肩关节早期功能锻炼。在手术方式选择时,除了考虑骨折移位情况、骨折间成角畸形等因素外,为了避免术后内固定物失效和并发症的发生,在伴有内侧柱粉碎或骨缺损时,可通过不同的植骨方法重建内侧柱,以达到解剖复位和固定坚实性能。本文就肱骨近端解剖学研究的进展、肱骨近端骨折手术方式和植骨重建内侧柱稳定性方面作一综述,为广大临床工作者治疗肱骨近端骨折提供相应的参考。

1 肱骨近端解剖结构

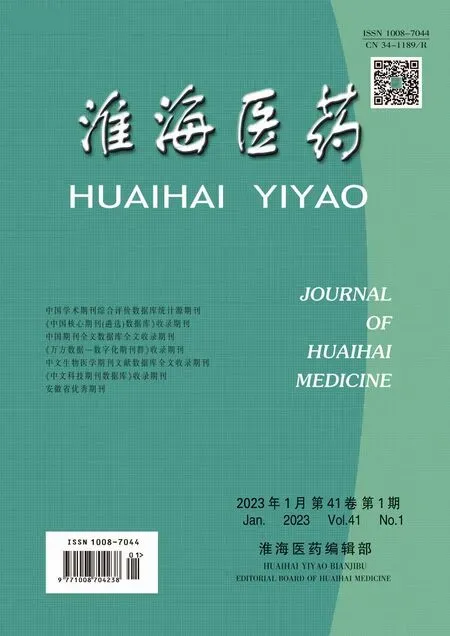

肱骨近端骨性结构包括肱骨干骺端、大小结节及肱骨头(见图1),在解剖颈下有臂丛神经和腋血管走行。腋神经由臂丛神经后束发出(见图2),沿肩胛下肌前下缘走行,围绕肱骨外科颈横穿肱骨干,从后方进入三角肌。腋神经分裂成前部和后部,前部为三角肌前头和中头提供运动神经支配,后部为三角肌后束和小圆肌提供运动神经支配[3]。为了测量肱骨近端骨性结构的解剖参数,刘蓬然等[4]利用建模软件得到三维重建的肱骨骨骼模型,调试满意后可在三维模式下进行测量,测量结果有冠状面和轴位面2种,正常人肱骨头高度的平均值分别是(15.5±2.0)mm和(15.7±2.3)mm,肱骨头关节面直径分别为(42.0±3.5)mm和(40.0±3.5)mm,冠状面测量颈干角度数是(132.1±4.9)°。我国人群的各项解剖参数均明显小于欧美国家,陈雨等[5]通过解剖测量40具肩关节标本发现,肩峰锁骨端下缘(58.0~62.4)mm区域易造成腋神经损伤。因此,肱骨近端骨折应行肌电图检查明确是否有腋神经损伤,并检查肩关节外展活动度及三角肌区的皮肤感觉[6]。肱骨头血供主要源自旋肱前动脉和旋肱后动脉(见图3),起源于腋动脉的第三部分,旋肱前动脉的主要分支为前外侧升支和弓形动脉,弓形动脉是大结节的主要血液供应来源。旋肱前动脉曾被认为是肱骨头的主要血液供应,但最近认为是旋肱后动脉主要血液供应。Hettrich等[7]对24个新鲜冷冻的尸体肩部(12对)行磁共振成像,在每一对中,一侧结扎旋肱前动脉或旋肱后动脉,另一侧具有完整脉管系统作为对照。在肱骨头的每个象限中量化磁共振成像上的钆吸收。结果表明旋肱后动脉为肱骨头提供了64%的血液供应,而旋肱前动脉提供了36%。旋肱后动脉在肱骨头四个象限中的上侧、下侧和外侧三个象限中提供了更多的血液供应。这一发现可解释肱骨近端骨折中肱骨头坏死率相对较低的原因。

图1 肱骨近端骨性结构 图2 腋神经分布走形 图3 肱骨头血液供应

2 重要解剖角度测量及意义

颈干角和后倾角是肱骨近端骨折治疗术中重建解剖复位的重要指标,恢复适当的颈干角和后倾角可有效减少肱骨头畸形愈合、肩峰撞击综合征等并发症的发生,避免肩关节功能受损。

2.1 颈干角 颈干角指肱骨头关节面的中轴线与肱骨干轴线的夹角,它决定了三角肌和肩袖力臂的长短,与术后肩关节外展功能相关。Wang等[8]分析锁定钢板内固定治疗肱骨近端骨折时影响螺钉出现错位的危险因素发现,颈干角是准确定位螺钉的关键因素,术中将颈干角角度确定在130°~150°的范围,螺钉放置在最佳位置的概率为91%。刘凯等[9]发现,肱骨头内翻或外翻都影响患者术后肩关节功能恢复,肱骨头内翻的患者术后肩功能恢复更差。利用计算机软件建立反置式全肩关节置换术后三维模型,分析颈干角3个不同角度对无撞击运动范围的影响,结果表明减少颈干角时,内收范围明显增加,内收时外旋和内旋的范围增加,增加颈干角时外展范围明显增加[10]。Fleischhacker等[11]研究结果表明,肱骨近端骨折内固定术后,肱骨颈干角与肩功能恢复有关。颈干角内翻10°~20°较135°的解剖颈干角术后肩关节功能差。内翻错位>20°导致肩关节功能受损时预后较差,建议行翻修手术,矫正颈干角角度,促进肩关节功能恢复。

2.2 后倾角 后倾角是肱骨头的中轴线或者肱骨头关节面的平分线与肱骨远端髁间线的夹角。后倾角与肩关节内旋、外旋运动相关。正常人的肱骨后倾角在出生时最大,平均值为60°,随着年龄的增长而逐渐减少至成人值,平均在25°~30°。棒球运动员优势肩的后倾角明显大于对侧,且变化与运动年龄有关,11岁后开始打棒球的运动员肱骨后倾角明显小于11岁之前开始打棒球的运动员[12]。Jeon等[13]使用CT 扫描构建3D模型,得出后倾角的变化对总水平运动范围没有影响。内收角度在颈干角时155°最大,而在颈干角135°时内收最小。

3 肱骨近端骨折手术方式

目前肱骨近端骨折手术方式多样,包括锁定钢板内固定术、髓内钉内固定术、半肩或全肩关节置换术等。而对内固定物和术式选择上尚存在争议。

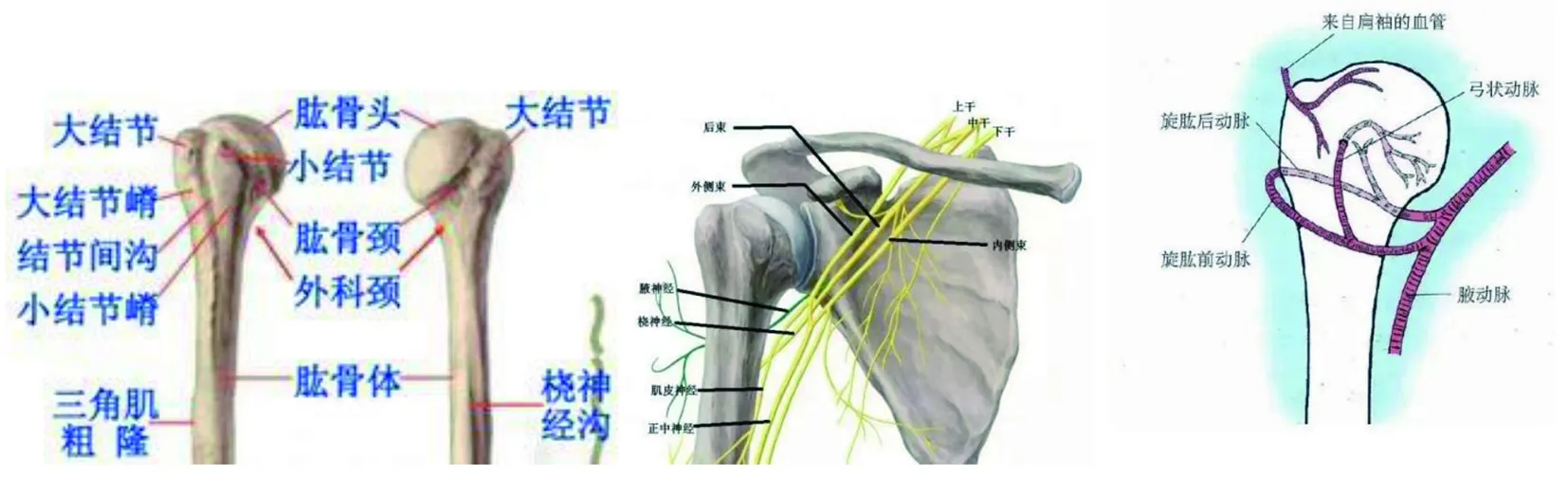

3.1 锁定钢板内固定术 锁定钢板内固定术(见图4)曾被认为是治疗肱骨近端骨折的首选术式,尤其存在结节移位时。锁定钢板系统具有很强的抗旋转性能,角度的稳定性可减少螺钉松动和内固定物失效的风险,且器械故障率低[14],有利于解剖复位、减少腋神经损伤风险及修补肩袖。Gavaskar等[15]采用PHILOS锁定钢板内固定术成功治疗29例复杂肱骨近端骨折的老年患者。尽管如此,锁定钢板内固定术并发症发生率较高,特别是由于肱骨头内翻畸形和螺钉切断而导致的复位失败。目前认为造成二次移位的主要原因有骨骼大量丢失、骨-内固定物界面高峰值应力及缺乏稳定的内侧柱支撑。Barlow等[16]使用锁定钢板内固定术治疗60岁以上肱骨近端骨折患者,术后并发症发生率44%和失败率34%。老年患者和复杂骨折患者出现并发症概率更大。

3.2 髓内钉固定术 髓内钉固定术(见图5)最常用于肱骨近端骨折治疗,多为肱骨外科颈骨折,也可以用于肱骨近端Neer三、四部分骨折。髓内钉在其结构设计和生物动力学方面具有多方面优势。可通过调整近端锁定方式和范围适应不同骨折类型和生物力学要求。不同平面上使用两个螺钉进行远端锁定可避免翻转,并通过骨植入物界面的改进提供更好的稳定性,有助于抵抗轴向、扭转及弯曲载荷。同时髓内钉比锁定钢板和螺钉固定方法更加灵活[17]。通过测试两种固定方案的生物力学表明,髓内钉固定的刚度和失效载荷均高于锁定钢板,能有效抵抗肩袖及周围肌肉的牵拉,减少肱骨头畸形愈合等并发症的发生[18]。有研究[19]表明,符合生物力学的髓内钉固定可减少软组织夹层,有效保护骨折端血供,改善受损肱骨头血供,降低肱骨头坏死的风险。目前新型髓内钉不需要大面积的手术视野暴露,通过冈上肌插入,将肩袖损伤和医源性骨折的发病率降至最低[20]。为了确定理想的插入点,最大限度地固定骨折断端,降低周围软组织和神经血管结构的损伤风险,Johnston 等[21]对10 具新鲜冷冻的尸体横向视图成像,分别从喙肩韧带内侧、外侧插入导丝,结果内侧路径可优化大结节固定,避免肩袖肌腱和足印侵犯,可能与近端锁定螺钉到腋神经的距离增加有关。Shi等[22]通过Meta分析表明髓内钉在减少的肱骨近端骨折总并发症发生率、术中出血量、手术时间、术后骨折愈合时间及术后肱骨头坏死率方面优于锁定钢板。此外,Wu等[23]分别采用PHILOS钢板、MultiLoc髓内钉内固定术治疗115例肱骨近端骨折患者,发现PHILOS 钢板和MultiLoc髓内钉治疗效果相当,但髓内钉在减轻患肢疼痛和加快术后关节功能恢复方面优于PHILOS钢板。

图4 锁定钢板内固定术 图5 髓内钉固定术 图6 半肩关节置换术 图7 反置式全肩关节置换术

3.3 肩关节置换术 肩关节置换术包括半肩关节置换术(见图6)和反置式全肩关节置换术(见图7),主要适应症包括肱骨近端Neer三、四部分骨折、肱骨头劈裂骨折及骨折脱位。半肩关节置换术可用于治疗高能量的肱骨近端损伤,它不需要骨折愈合,且不存在肱骨头缺血性坏死和螺钉切断风险,但需要结节复位和愈合。反置式全肩关节置换术则不需要结节复位和愈合。Dillon等[24]调查研究发现,反置式全肩关节置换术在老年骨折患者中的使用率增加,且随患者年龄的增加呈上升趋势。接受半肩关节置换术的患者的平均年龄显著下降,可能原因为年轻患者对其肩部手术的要求更高。有文献[25]表明,在治疗老年人复杂的肱骨近端骨折中,反置式全肩关节置换术比半肩关节置换术功能结果更好和并发症发生率更低,半肩关节置换术失败后可通过反置式全肩关节置换术进行有效修正。反置式全肩关节置换术也是切开复位内固定术治疗肱骨近端骨折失效、肩袖损伤无法修复和肱骨大小结节严重粉碎而无法复位的常用补救方法。肱骨大小结节粉碎而无法复位行反置式全肩关节置换术,肱骨大结节重建和愈合可提高患肢主动前举和外旋的能力,另外在假体周围重建的骨和软组织形成的包膜为假体提供了额外的固定,减少了肱骨假体松动等术后并发症的发生,使患者肩关节功能得到更好的恢复[26]。Grubhofer等[27]采用反置式全肩关节置换术修正53名复杂肱骨近端骨折锁定钢板内固定术后失效的患者,改善了术后肩部功能、患者满意度及疼痛水平。反置式全肩关节置换术并发症最常见的是脱位,也有假体不稳定、肩胛骨切迹、肩峰骨折、感染、假体周围骨折、血肿、三角肌无力等[28]。

4 植骨重建内侧柱稳定性

缺乏内侧柱稳定支撑为肱骨头塌陷、复位丢失及螺钉切割脱出的常见原因。Lescheid等[29]生物力学研究表明,即使有正确的轴向复位,由于缺少内侧柱稳定支撑仍会导致复位丢失,造成肱骨头内翻畸形。通过骨移植填充骨缺损处可有效降低并发症发生率。Katthagen等[30]采用新鲜冷冻肱骨的生物力学测试结果显示,同种异体腓骨移植可增加结构的初始刚度、极限负荷和承受重复内翻负荷的能力。在严重骨缺损和缺少内侧支撑的情况下,骨移植压缩力会通过骨折间隙传递,消除宏观运动。同时内侧支撑可消除肱骨头向非解剖内翻位置移位。Chen等[31]研究表明,接受锁定钢板联合同种异体腓骨移植治疗的患者比对照组术后肩功能恢复更好,并发症发生率更低。同种异体腓骨移植在老年移位性肱骨近端骨折的治疗中发挥了重要作用,尤其是对骨质疏松症的老年患者。同种异体腓骨移植物作为骨空隙的填充物,可防止锁定钢板固定术后肱骨头移位,增加内侧稳定性,从而避免肱骨头内翻。同种异体腓骨可为大结节提供支撑力,不会对肱骨头的血液供应产生不利影响,有利于大结节的愈合,改善术后肩关节外展功能。Lee等[32]分析了38名接受锁定钢板内固定联合异体髂骨治疗的肱骨近端骨折患者疗效,术后未出现肱骨头塌陷和肱骨头缺血性坏死并发症,但同种异体腓骨移植会损伤肱骨头和骨干碎片之间的软组织,且定制腓骨与骨缺损处大小不匹配会延长手术时间。与同种异体腓骨相比,髂骨皮质骨匹配定制切割要求低,也不需要额外的外固定,靠解剖结构的恢复加强力学支撑,促进骨折愈合,减少肱骨头塌陷等并发症的发生率。

5 小结

目前,肱骨近端骨折治疗方式研究发展迅速,虽没明确最佳手术方式,但锁定钢板内固定联合植骨术被认为是重要的手术方案。治疗方式选择应根据患者年龄、生理状态、骨折类型、骨骼质量等情况而定,合适的内固定物、植骨方式及术后合理的康复方案有利于提高治疗效果。