基于GPS数据的民族村寨景观空间游客选择偏好研究

——以四川桃坪羌寨为例

2023-01-24张琳

张 琳

阿琳娜*

游客空间行为是指以旅游流为核心的旅行行为地域移动过程[1]。研究旅游目的地内的游客空间行为,对加强旅游环境容量控制[2]、提升旅游地规划管理水平、改善游客对旅游目的地的感知和满意度[3],以及优化旅游产品线路具有重要意义[2]。时间地理学提供了时空路径的方法表示个体在时空中的运动轨迹[4-5]。基于GPS进行数据采集、以离散过程进行数据描述,并以多主体仿真进行行为模拟,可以对游客空间行为进行定量化的研究。GPS数据可以提供较高精度的定位、时间、海拔及速度等有效信息,是游客行为研究的重要数据来源。徐欣等[6]基于GPS数据对城市公园内游客的时空行为进行了研究;黄潇婷等研究了大陆游客在境外旅游景区的时空行为模式[7];East等则使用手持地理定位系统调研了单个旅游景点的游客行为[8]。离散选择模型可以对游客空间行为的作用机制进行量化分析,在通勤行为选择、居住选择、零售设施选址等方面也有研究应用[9-14],如王德等模拟了上海世博会场内的人流和商业综合体的消费者空间行为等,但这些方法技术还鲜有应用于民族村寨游客空间行为的研究。

近年来,民族村寨的建筑、文化与艺术价值逐渐受到社会的关注,吸引了大量游客游赏与体验。为了科学有序地发展民族村寨旅游,更好地保护村寨的景观和文化价值,了解与认知游客及其相关行为规律特征尤为重要。本文以四川桃坪羌寨为例,基于GPS数据,利用离散选择模型,分析游客在民族村寨中的空间选择偏好,建立游客空间行为与羌寨景观要素特征之间的耦合关系。研究旨在厘清对游客感知行为具有重要影响的村寨景观类型和特征,探究使游客能够更加全面、充分感知到民族村寨景观价值的途径,并基于此提出民族村寨旅游规划的优化策略。进而为民族村寨的景观保护与旅游规划提供科学依据,提升游客景观感知体验,促进民族村寨景观价值保护与旅游发展耦合协调。

1 调研基地与研究设计

1.1 基地概况

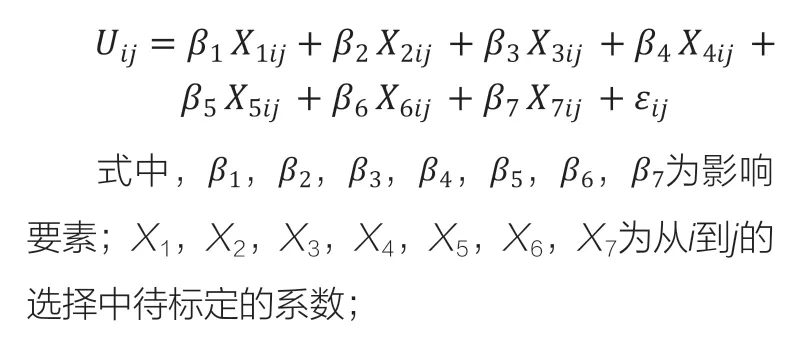

桃坪羌寨位于四川省阿坝藏族羌族自治州理县,是国家第一批传统村落(图1)。2007年,桃坪羌寨与藏族碉楼联合以“藏羌碉楼”列入《世界文化遗产申报预备名录》[15]。桃坪羌寨地处高山河谷,背靠峭壁、临杂谷脑河,其地下水系设计巧妙、布局复杂,与道路、巷道等水路空间共同构成了桃坪羌寨的空间骨架[16]。村落依山就势,从山顶到半山腰分布有3座碉楼:余家舍碉、陈家碉楼和小琼羌家碉楼,构成了整个古寨的空间中心。羌寨传统民居一般为3层,屋顶晒台较为平整;一户房屋的墙体常与隔壁房屋共用,使得整个羌寨的建筑既有自身的独立性,又具有整体关联性。建筑材料以当地高山片石为主,建筑结构呈“四方锥立体、基础较宽逐步上缩”[17],具有稳固性。碉楼建造中鱼脊背的设计能有效分散受力,增强稳定性,使羌寨建筑在历经汶川地震等几次大地震时都没有受到损坏[18]。碉楼的营造技艺作为非物质文化遗产中传统技艺项目类别中的一部分,已被纳入保护名录。桃坪羌寨中还有丰富多样的羌族非物质文化遗产,被认为是人文与生态景观的高度融合。

图1 桃坪羌寨鸟瞰(臧伟摄)

桃坪羌寨的旅游业从20世纪90年代逐渐兴起,近年来吸引了众多游客,但在旅游发展过程中也出现了一些问题,突出表现在游客在羌寨内停留时间较短、对羌寨的建筑及历史文化了解较少、整体游览满意度不高,以及对当地经济促进有限等方面。其景观特征及存在的问题对于传统民族村寨旅游发展的研究具有较强的代表性。

1.2 研究设计

研究于2021年5月26—28日在桃坪羌寨进行了现场调研和数据收集。运用无人机大疆精灵PHANTOM进行桃坪羌寨的航拍,通过倾斜摄影数据获得了村寨清晰的平面图与空间模型,为后续GPS信息推演游客行为提供了空间影像支持。在羌寨入口处,随机向游客发放GPS设备并记录相应信息,在游客游览完毕后回收GPS设备并请受访者填写调研问卷,获得游客在羌寨活动时产生的空间信息数据。本次调研使用的GPS信息收集设备是MEITRACK-MT90,设定每30s采集一次使用者坐标定位,每小时返回120次定位数据。设备可以记录并返回的数据包括:使用者的经纬度、海拔高度、速度及累计里程。调研回收了162名游客在桃坪羌寨中的活动路径,共计56条不同的轨迹(不同游客结伴而行,若轨迹相同则计为1条轨迹),含约12.8万个轨迹点。利用GPS信息与空间模型数据确认每条轨迹的时空路径,将时空路径拆分为多次的连续选择后,利用离散行为模型探究哪些景观要素会对游客行为产生影响,进而分析游客的空间选择偏好。

2 民族村寨游客空间选择偏好模型

2.1 游客空间选择偏好模型的构建要素

利用离散选择模型构建桃坪羌寨游客空间选择偏好模型,基于随机效用理论,揭示游客个体行为选择与相关影响要素间的定量关系。通过对影响要素β值显著性、符号、绝对值大小的分析,可以定量判断哪些要素确实影响了行为,以及影响的方向和程度[11]。当数据包含的选择属性不同,效用函数的形式会有所变化,可以产生多项Logit模型(multinomial logit model,MNL)。多项Logit模型也是最简单的离散选择模型形式。

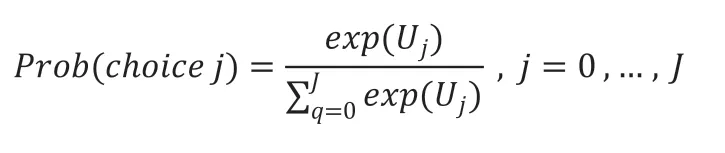

决策的主体在备选项集中选择j的概率为Prob(choice j),其模型公式为:

其中,备选项J的效用Uj为:

式中,Uj为选择备选项j所获得的效用;βi为要素Xi的效用系数;Xi为影响选择的第i个要素。

研究主要探究桃坪羌寨的景观要素和空间特征对游客选择行为的影响。根据对桃坪羌寨景观环境的调研和分析,选取6个具有不同景观特征类别的景观空间作为备选项(图2),包括S1观景台、S2小琼羌家、S3杨家大院、S4川主庙、S5水磨坊和S6羌寨出入口。

图2 桃坪羌寨总平示意图及各备选项概况

S1观景台可观赏到以3座碉楼为主要标志物的村寨景观整体格局;S2小琼羌家中具有生动的羌族生活场景陈设及碉楼等传统建筑,展现了羌族民俗文化景观;S3杨家大院展示了羌寨地下水网迷宫和羌族传统生活物件,展现了结构立体、功能复杂的传统民居建筑景观;S4川主庙一直是当地纪念祭祀集会的场所,体现了羌寨的宗教文化景观;S5水磨坊保留了传统水磨的结构,展示了当地的生产生活类景观。同时为了标记路径的起止点,选取村寨中游客常用的出入口作为指标S6,使游客空间行为路径的选择能从入口就开始进行完整记录。

2.2 景观空间要素特征及赋值

确定模型构建要素备选项后,根据已有相关研究和桃坪羌寨景观环境特点,确定了影响游客空间行为偏好的要素特征指标。研究表明,景观要素本体特征、可达程度和可见程度会影响游客行为的选择偏好。由于桃坪羌寨的民族民俗文化、传统建筑及依山就势的场地环境具有鲜明的特征,所以选取“X1民俗文化”“X2传统建筑”“X3场地类型”“X4可视程度”作为要素指标。根据羌寨本身复杂的路网结构、地形高差等特征,选取“X5直达性”“X6穿越性”“X7高差”作为要素指标。各要素变量对游客空间行为的影响意义与赋值依据如表1所示。

表1 景观空间要素特征

其中,要素指标X1民俗文化、X2传统建筑、X4可视程度主要由备选项的属性决定。X3场地类型主要根据备选项的体量进行分类赋值,如场地由多个建筑单体组合而成,内部游览时可穿行于不同建筑空间则赋值为3;单独的1个建筑作为游览主体则赋值为2;若场地只是1个平台且主要功能是观赏其他景点,例如S1观景台,则赋值为1。各备选项的X1、X2、X3、X4变量赋值如表2所示。

表2 景观空间要素赋值情况表(1)

可达程度要素指标中,X5直达性根据从主要道路是否可以直接进入该空间进行赋值,X6穿越性根据主要道路是否穿越该空间进行赋值。各景观空间与主要通道的结构关系及赋值情况如表3所示。X7高差对空间行为的影响按照游览路径是否需要攀爬阶梯、上坡道等进行分类,需要下楼梯则赋值为2、下坡道为1、走平地(整体无明显坡度感知)为0、上坡道为-1、爬楼梯为-2。桃坪羌寨共有27种高差情况,其赋值情况如表4所示。

表3 景观空间要素赋值情况表(2)

表4 景观空间要素赋值情况表(3)

2.3 游客空间选择偏好模型

如图3所示,结合GPS轨迹点在桃坪羌寨倾斜摄影模型上的分布,可以明确游客经过6个景观空间的顺序。对游客的选择进行拆分,生成选择样本,对样本赋值后进行模型拟合研究。

图3 备选项分布情况及对应轨迹在倾斜摄影模型中的分布示意

根据以上对游客在桃坪羌寨中空间行为影响要素的分析,在模型中对游客每次选择的效用函数定义如下:

图5 桃坪羌寨屋顶游客活动实景

3 民族村寨游客空间选择偏好分析

3.1 游客空间行为总体特征分析

通过对实地调研获取的12.8万个轨迹点经纬度、速度、海拔高度及返回时间的汇总分析,可以发现游客在桃坪羌寨的空间行为具有如下特征(图4)。

图4 游客轨迹分布特征分析 图4-1 游客轨迹时长分布图4-2 游客轨迹海拔分布图4-3 游客轨迹点分布图4-4 游客轨迹热力分布

1)游客活动的轨迹生成时间主要分布在10:00—17:00,大部分游客的游览时长为0.5~1.5h。

2)游客活动的轨迹海拔高度主要分布在1 500~2 500m,与桃坪羌寨1 440~2 500m的海拔高度范围[19]相符合。

3)游客活动分布的热点主要集中在出入口、观景台和小琼羌家等地点。

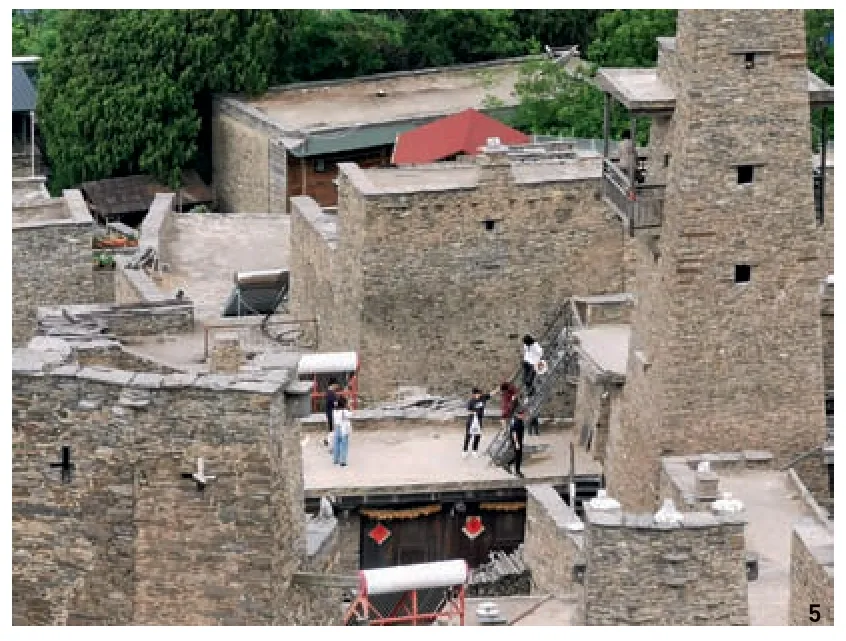

3.2 模型拟合结果分析

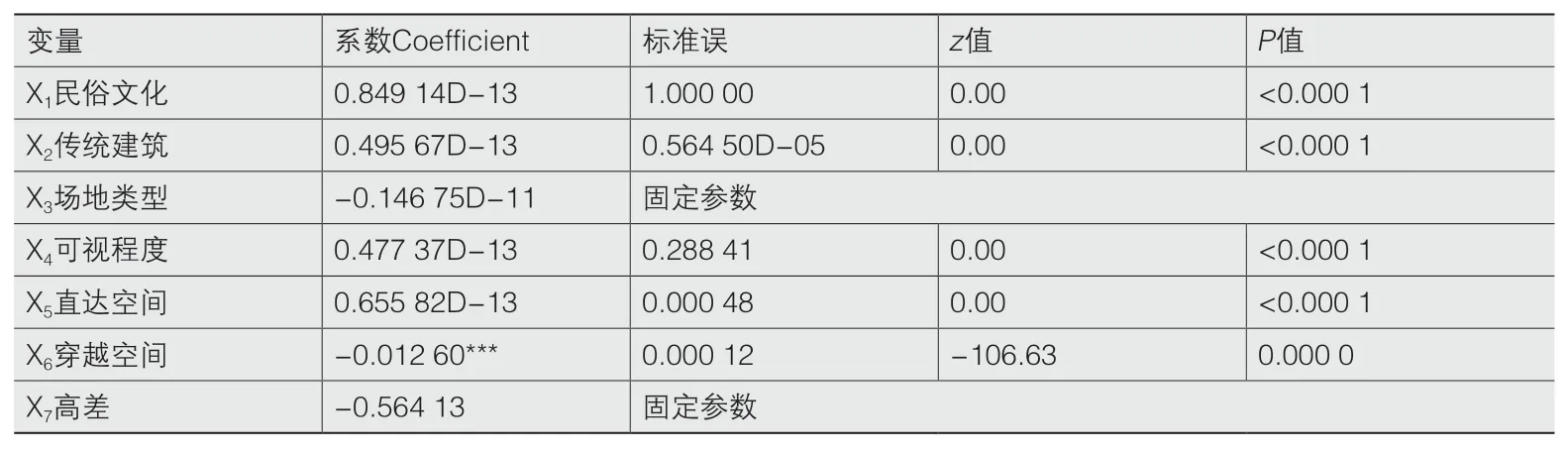

利用N-logit软件对162名游客产生的426次选择进行计算拟合,结果如表5所示。模型的R2数值和对数似然数数值都显示模型拟合优度尚可,说明游客空间行为偏好的多样性较高。

表5 桃坪羌寨游客空间行为模型拟合结果

如表6所示,X1民俗文化、X2传统建筑与游客空间行为选择偏好的相关系数为正,说明游客更偏好选择前往能展示羌族传统生活民俗与本地宗教信仰、能体现桃坪羌寨建筑空间特色与建造技艺的景观空间。X5直达空间的系数为正,说明游客更加偏好能从主要游览路径直接进入的场地,对需要经过1座廊桥才能到达的场地偏好程度不高。X4可视程度的系数为正,说明游客对于在游览路径中可见的景点偏好程度较高,如游客普遍会选择前往小琼羌家中的碉楼和观景台游览。

表6 游客空间选择偏好模型估计结果

X3场地类型、X6穿越空间、X7高差3个变量与游客空间行为选择偏好的相关系数为负,说明游客更倾向选择建筑体量小、场地中无路径穿行、无须爬坡或上楼梯进入的景观空间。相较于体量大、建筑交错组合的景点,游客更偏好于观景台等小体量、相对独立、简单的平台空间,说明羌寨内部空间需要更加明晰的标识和导引系统;仅存在1个出入口的景点更易被游客选择,说明内部具有明确、完整游览流线的空间更受游客青睐;而当景点之间存在高差时,游客对上坡或上楼梯的选择意愿较低,该结果符合人的基本行为规律。

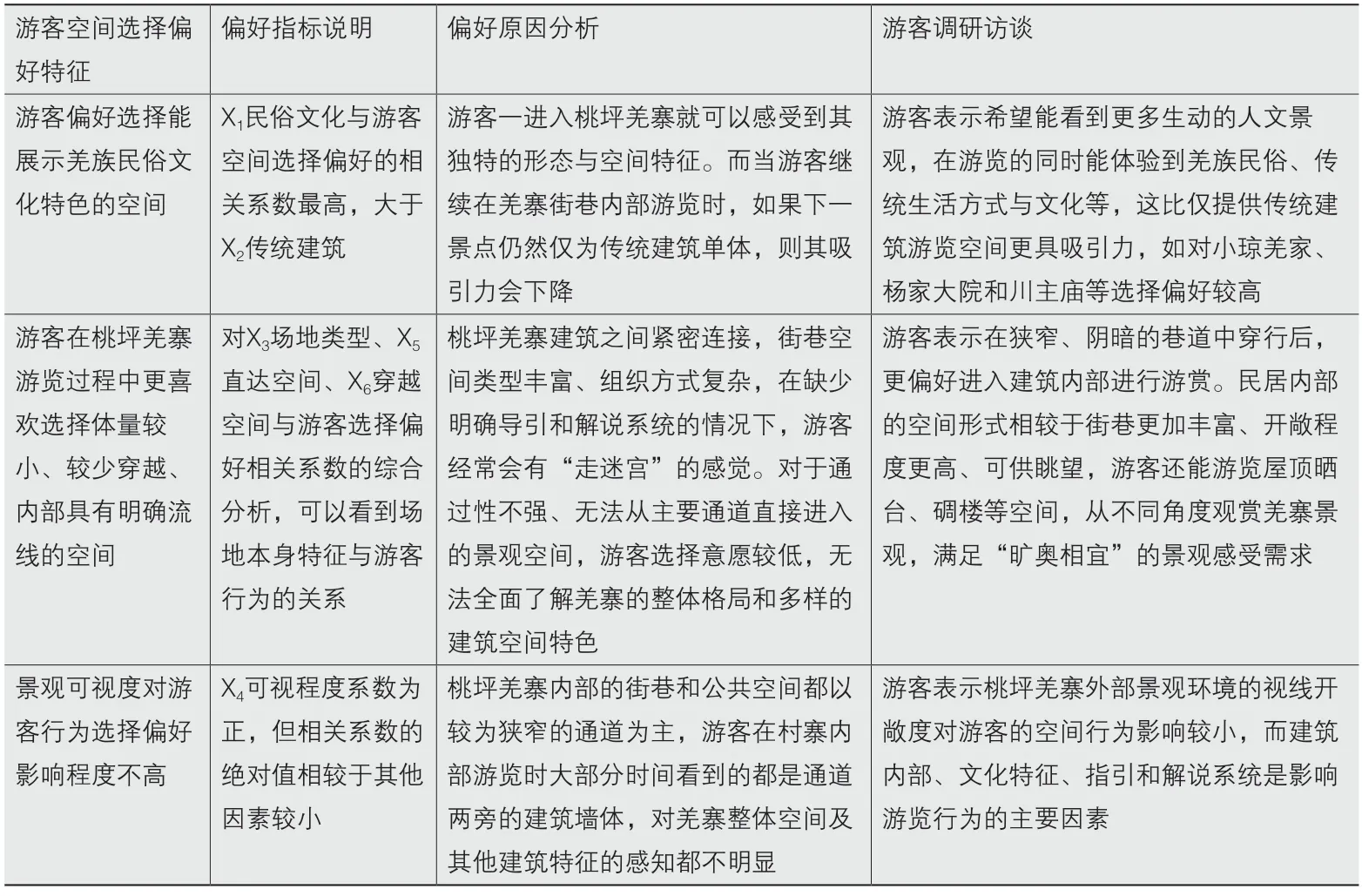

3.3 游客空间选择偏好分析

根据桃坪羌寨游客空间行为离散选择模型的研究结果,可以发现游客对村寨景观空间的选择偏好具有如下规律和特征:游客偏好选择能展示羌族民俗文化特色的空间和具有明确游览线路的空间;景观可视度对选择偏好影响较小。结合对羌寨景观环境特征和游客调研访谈的补充分析,可以对产生这些偏好的原因做出进一步解释(表7)。

表7 游客空间选择偏好特征分析

4 基于游客空间选择偏好的桃坪羌寨旅游规划策略

1)一体化保护民族村寨景观空间与居民生产生活文化。

桃坪羌寨独具特色的民族建筑与街巷空间及当地居民的生活与活动、历史与文化,共同构成了桃坪羌寨重要的景观价值。居民在生产生活过程中形成的本地民族的文化习俗与宗教信仰,对游客具有强烈的吸引力,因此需要对村寨的物质空间和非物质文化进行整体的保护和活化利用。

在规划中要充分考虑当地居民参与旅游活动的途径,探索民族文化活态保护的方法,避免村寨物理空间与居民生活分离。可以为居住在羌寨内的居民提供旅游知识的培训和从事旅游经营活动的许可,开展民族文化展示与居住等活动,提供更加生动、多样的民族村寨游览和体验机会,提高游客对羌寨科学、文化、艺术价值的认识与理解。但对羌寨内部旅游服务的内容、功能、规模等要有明确的管理规定,避免过度商业化、造成“舞台化的真实”。

还可以通过活化闲置民居建筑,为其注入多样化的功能,丰富游览线路。如桃坪羌寨现有的2个主要景点小琼羌家与杨家大院内部都已开放游览,因其建筑内部空间的多样性与展陈内容的丰富性,获得了较多的游客选择偏好。建议开放更多的闲置民居,以非遗技艺、宗教文化等为主题进行布置,每个民居重点针对某个主题进行内容展示与阐释,做到小而精又具有差异性。如围绕非遗技艺中的民族服饰主题,有的民居专门展示羌绣作品及其相关技艺,有的民居展现羌族服饰的制作与工艺,有的民居则对羌族配饰的生产制作过程进行展示。再将这些民居通过标识解说系统串联起来,为游客提供更加生动、多样的文化主题游览线路。

2)优化村寨内的导引标识和解说系统设计。

研究发现,桃坪羌寨“整体性的立体网状街巷空间结构”[20]、通道式的街巷布局及建筑体块的搭接等对游客的空间行为有着重要影响。目前村寨内标识系统较为缺乏,游客在迷宫式的建筑群内更偏向于游览内部空间相对独立、具有明确出入口和游览路径的小景点,而对于通过型的景观空间选择意愿不强,导致无法全面了解羌寨的街巷空间特色。由于对桃坪羌寨独特景观格局的整体感知较弱,所以很难获得令人满意的游览体验。

因此建议设计覆盖村寨的标识和导引系统,包括游览线路指引、街巷空间指引、复杂空间内部指引和服务设施指引等。并根据景观环境的特点,增加羌寨建筑构造与历史文化解说等,进一步优化游览线路。解说系统设计需要深入挖掘桃坪羌寨的文化渊源,完善解说的内容,并对导游和村民进行解说服务的培训,使村民成为桃坪羌寨文化景观价值最好的展示者和传播者。

3)通过立体化游线设计提高游客对羌寨整体风貌的感知。

由于桃坪羌寨建筑空间结构具有一定的复杂性,游客实际游览时对桃坪羌寨建筑景观的选择偏好并没有预想中的高,并且与建筑相关的可视程度等影响指标相关度也较低。从地下水网系统到地上相互搭接的多层建筑体和错落有致的“第五立面”聚落屋顶,桃坪羌寨立体空间的复杂程度正是其整体空间结构特征的体现。而目前桃坪羌寨的游线设计过于强调第一层平面——地面的“迷宫”特征,忽略了其整体聚落在立体层面游览的可行性。未来可以考虑增加立体化的游线设计,加强游客对桃坪羌寨整体景观格局的认识和体验。

建议将聚落中部分游线从地面慢慢引到屋顶平面,甚至地下部分,创造一条在立体结构上具有多样体验的游线。或者单独设立以屋面为主要游览穿行路径的“屋顶游线”,不仅为游客提供新的聚落建筑观察视角,还能更好地传播村寨整体景观格局价值。

5 结语

在以往的大量研究中,离散选择模型主要用于较大区域内的游客空间行为研究,如目的地与目的地间的轨迹移动,但针对目的地景区内部微观尺度下空间行为的研究还较少[21]。本文尝试利用GPS数据和离散选择模型,以定量数据为支撑,清晰地分析出游客选择偏好与景观空间特征之间的关系。进一步验证了当地居民的生活与民俗文化是民族村寨的重要旅游资源,以及在复杂的村寨空间中,标识系统、解说系统和游线设计对于游客体验及村寨价值传播的重要性,为民族村寨景观保护与旅游发展的研究提供了案例和数据支撑。但由于模型的模拟是对真实情况的抽象与简化,最终的结果与现实情况会存在一些差距,因此仍需纳入更多影响要素进行深入探讨。基于游客对民族村寨景观空间选择偏好的认知,发现桃坪羌寨在村寨空间与居民生活的一体化保护、民族文化与民俗宗教的活化展示、标识系统和解说系统设计及游线立体结构设计等方面,都可以做出优化提升,以促进民族村寨景观的保护和旅游可持续发展。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制或拍摄。

致谢:感谢同济大学建筑与城市规划学院臧伟老师团队提供的技术支持;感谢同济大学博士研究生苗晏凯、硕士研究生欧阳慕莹对调研与数据收集提供的帮助。