风洞条件下高剂量性信息素对二化螟求偶、交配和产卵的影响

2023-01-19郭前爽陈立玲隋华杨斌卓富彦朱晓明郭荣杜永均

郭前爽,陈立玲,隋华,杨斌,卓富彦,朱晓明,郭荣,杜永均*

(1.浙江大学农业与生物技术学院农药与环境毒理研究所,杭州 310058;2.吉林省农业技术推广总站,长春 130023;3.吉林省梅河口市农业生态资源环境与农村能源管理站,吉林 通化 135000;4.全国农业技术推广服务中心,北京 100125)

二化螟[Chilo suppressalis(Walker)]属鳞翅目(Lepidoptera)螟蛾科(Pyralidae)害虫,分布于亚洲、非洲北部和欧洲南部等热带及亚热带地区[1],在我国的分布北达黑龙江,南至海南岛,常年在湖南、江西、四川、浙江、安徽、云南、贵州、江苏以及东三省等水稻种植区严重发生[2]。二化螟具有寡食性,是水稻作物中最主要的钻蛀性害虫,其寄主植物还包括茭白、玉米、小麦、油菜、甘蔗、高粱等。二化螟一直主要依靠化学农药进行防治,一些地区没有测报基础,盲目、过度施用化学农药导致其抗药性水平快速上升[3],甚至到了无药可用的地步,给水稻生产造成了巨大的损失。减少化学农药施用成为二化螟防控的方向,也是稻田减肥减药的重要内容。由于性信息素技术具有高效、种特异性高、无残留、兼容性好等优势,因此,二化螟性信息素的群集诱杀技术和交配干扰技术被认为是减药的重要技术措施之一,特别是从2012 年开始,新型干式飞蛾诱捕器的成功开发解决了性诱技术大面积推广的瓶颈[4]。在稻田生境中,由于鳞翅目害虫种类较多,群集诱杀每个虫种都需要单独的诱捕器,使用成本高且不方便,而性信息素交配干扰技术可以把多种性信息素化合物混合在一个释放器上,使用方便,用工较少,防效更高,因此,性信息素交配干扰技术更具有推广意义。

二化螟雌蛾性信息素是由多种化合物组成的混合物,其主要成分为顺11-十六碳烯醛[(Z)-11-hexadecenal,Z11-16:Ald];在次要成分中,顺13-十八碳烯醛[(Z)-13-octadecenal,Z13-18:Ald]和顺9-十六碳烯醛[(Z)-9-hexadecenal,Z9-16:Ald]具有增效作用,顺11-十六碳烯醇[(Z)-11-hexadecanol,Z11-16:OH]虽然不能显著提高诱蛾量,但在种间专一性中起重要作用[5]。二化螟的交配行为受成虫日龄、环境温度和湿度、光照强度和光周期,以及由此产生的季节性变异的影响。高剂量性信息素可以影响昆虫的嗅觉反应谱[6],致使雄蛾无法识别其同种异性个体[7]。交配干扰的效果与昆虫的求偶、交配、产卵行为密切相关,通常会延后求偶、交配和产卵。目前,相关研究主要关注释放器在田间的放置方法、防治效果以及在水稻种植区使用不同释放器技术对二化螟交配的抑制作用[8-9],尚缺少该技术对水稻螟虫交配和产卵行为影响的深入研究。在交配干扰的高剂量性信息素弥漫的环境下,二化螟的交配和产卵行为并不清楚。

昆虫性信息素交配干扰有竞争性和非竞争性之分[10-11]。其中:竞争性交配干扰涉及竞争性引诱,意味着雄性昆虫会根据释放器释放到空气中的假信息素羽流搜寻配偶,即在自然雌成虫释放的信息素和人工释放的信息素之间建立起竞争性;而非竞争性交配干扰通过释放合成的、非自然配比的信息素混合物,有效扰乱了自然性信息素在田间扩散的轨迹,并可能通过造成嗅觉不平衡来破坏雄蛾的飞行定向能力,使交配被延迟或阻止,但对释放剂的需求量大,化合物合成成本稍高。非竞争性交配干扰方法已被证明对控制梨小食心虫(Grapholita molesta)[12]、红 铃 虫(Pectinophora gossypiella)[13]、柑 橘 潜 叶 蛾(Phyllocnistis citrella)[14-15]、葡萄花翅小卷蛾(Lobesiabotrana)[16]、苹果蠹蛾(Cydia pomonella)[17-18]、舞毒蛾(Lymantria dispar)[19]特别有效。非竞争性交配干扰技术可以采用高剂量的单一性信息素组分,并不需要完整组分[12-13],也可以采用抑制剂[20]。Z11-16:Ald及其类似物顺5-十六碳烯烃对二化螟交配有强烈的交配干扰作用[21]。本文探究了在喷射高剂量性信息素环境下二化螟的求偶、交配和产卵行为,比较了Z11-16:Ald单组分和混合物的差异,以期为更好地利用二化螟的交配干扰技术提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试二化螟:2020 年3 月分别从浙江省永康市芝英镇南山沿村(28°54′N,120°07′E)与嘉兴市嘉善县陶庄镇(30°57′N,120°46′E)、2022年3月从浙江省余姚市朗霞街道西墟村(30°07′N,121°07′E)水稻田收割带有二化螟幼虫的稻桩,并带回实验室。在室温条件下,待二化螟羽化后,每日18:00开始,每小时收集一次刚羽化的成虫,至24:00 结束。同时,分别将雌雄蛾关在28 cm×28 cm×32 cm 的折叠养虫笼中饲养,在笼顶放置含10%葡萄糖水的棉球。

风洞装置:风洞四壁由透明的有机玻璃板制成,铝合金框架(长2 m,宽1 m,高1 m)。风源进口处安装标准型风源净化工作台,风速为0.3 m/s,出口处安装排气管,将气味排出。风洞温度为(25±1)℃,相对湿度为60%~70%。

1.2 试验方法

采用二化螟高剂量性信息素释放器(宁波纽康生物技术有限公司提供)均匀、定时释放高剂量性信息素化合物。释放器放置在风洞上风口位置,喷射时间设置为16:00 至次日5:00,每次喷射量为45 μL,其中含3.1 mg性信息素活性组分。试验设置2种不同的性信息素处理:1)二化螟性信息素单一主成分Z11-16:Ald;2)二化螟性信息素完整组分,即按m(Z11-16:Ald)∶m(Z9-16:Ald)∶m(Z13-18:Ald)=10∶1∶1.2配制成性信息素三元混合物。

1.2.1 高剂量性信息素喷射频率对雌蛾交配率的影响

将当日羽化的二化螟雌雄成虫,分别按10头雌蛾10头雄蛾、20头雌蛾20雄蛾配对后,喂食10%葡萄糖水,转移至折叠养虫笼并放入风洞。在风洞上风口处放置性信息素释放器。设置3种性信息素处理,分别为单一组分、三元混合物、乙醇(对照,CK)。每组处理的喷射频率分别设置为5、10、15 min 间隔,重复6 次。在风洞试验中更换不同性信息素释放器时,将风洞内壁擦拭干净,并通风6 h后才再次使用。交配试验持续2 晚,第3 天上午取出雌蛾并放置在含75%乙醇的培养皿中,在解剖镜下解剖。检查并记录雌蛾交配囊中的精包数量,确定雌蛾的交配次数,并计算交配率。交配率=(有精包的雌蛾数量/雌雄蛾的总配对数)×100%。

1.2.2 高剂量Z11-16:Ald对雄蛾交配次数的影响

将新羽化的二化螟按1头雄蛾4头雌蛾的比例配对,移入养虫笼饲养、交配并放入风洞。设置喷射或不喷射高剂量Z11-16:Ald 处理,喷射频率为10 min 间隔。待雄蛾死亡后,解剖并记录每一头雌蛾卵巢中的精包数量,计算雄蛾的交配次数。试验共设置20组。

1.2.3 高剂量Z11-16:Ald 对去除触角的雄蛾交配的影响

将新羽化的雄蛾在4 ℃冰箱中放置3 min 后取出,待活动减弱后移除其2根触角。将10头同日龄雌蛾与10头去除触角的雄蛾配对,分别置于喷射或不喷射高剂量Z11-16:Ald 的风洞中,喷射频率为10 min间隔,待交配2晚后,解剖并观察雌蛾卵巢中的精包数量,计算交配率。

1.2.4 高剂量Z11-16:Ald 对雌蛾产卵量和卵孵化率的影响

每日晚间收集新羽化、正在交配的二化螟,待其交配结束后将雌蛾装入两端开口的聚氯乙烯(polyvinyl chloride, PVC)塑料管(直径3 cm,长10 cm),放入折叠好的滤纸以备产卵,并喂食10%葡萄糖水,然后将PVC塑料管两端用纱布封口(保持透气状态),分别置于喷射或不喷射高剂量Z11-16:Ald的风洞中,喷射频率为10 min 间隔,每日9:00 记录产卵量和孵化量。卵孵化率=(孵化量/总产卵量)×100%。

1.2.5 高剂量Z11-16:Ald 对雌蛾性信息素滴度的影响

对于同一雌蛾,先采用吸附法提取性信息素,然后采用溶剂法浸提。1)性信息素的吸附提取法:参照文献[20],采用固相微萃取(solid phase microextraction,SPME)吸附法,用SPME吸附纤维[聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(polydimethylsiloxane/divinyl benzene,PDMS/DVB)复合材料,膜厚100 μm,美国Supelco 公司]在每头雌蛾腺体上吸附2 min。2)性信息素的溶剂浸提法:将刚羽化(0日龄)的二化螟雌蛾转移至喷射或不喷射高剂量Z11-16:Ald 的风洞中,喷射频率为10 min间隔。每组20头,重复4组。2 日龄时于21:00 提取每头雌蛾的性信息素。用手指轻轻挤压雌蛾的腹部以使产卵器突出,用眼科剪刀将性信息素腺体转移入色谱瓶,并向瓶中加入200 μL重蒸的分析纯正己烷,在室温环境下浸泡1 h后移去残留的腺体。采用微氮气流浓缩正己烷提取物至2 μL 左右,以注射方式进样至气质联用(gas chromatography-mass spectrometry,GC/MS)仪中。GC/MS 仪器型号为6890GC-5975MS(美国Agilent公司),配备DB-35毛细管柱(0.25 mm×30 m×25 m)。程序设置如下:60 ℃保持1 min,然后以10 ℃/min升温至180 ℃,接着以3 ℃/min升温至250 ℃,并保持10 min。进样口温度为275 ℃,离子源温度为230 ℃,能量压力为70 eV,载气为氦气。制作每一种性信息素化合物的剂量与峰面积的关系曲线,得到相应的函数,从而计算性信息素化合物的滴度。

1.2.6 不同日龄对雌蛾交配、产卵及孵化率的影响

分别将1、3、5日龄的二化螟雌蛾与1日龄的雄蛾按10∶10 配对,重复6 次。在暗期时使用红光灯观察交配行为。将正在交配的雌蛾轻轻取出,放入PVC 塑料管,喂食10%葡萄糖水,每日9:00 记录产卵量和孵化量。待所有雌蛾死亡后解剖并记录其精包数量,计算交配率。

1.3 数据分析

采用SPSS 17.0进行数据分析。多组平均数间的比较采用单因素方差分析法,显著性分析采用最小显著差数(least significant difference, LSD)法;2 组平均数间的比较采用学生t检验(student’sttest)法。此外,采用卡方检验分析性信息素环境对二化螟性信息素释放比例的影响。在显著性分析中,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 高剂量性信息素环境对雌蛾交配率的影响

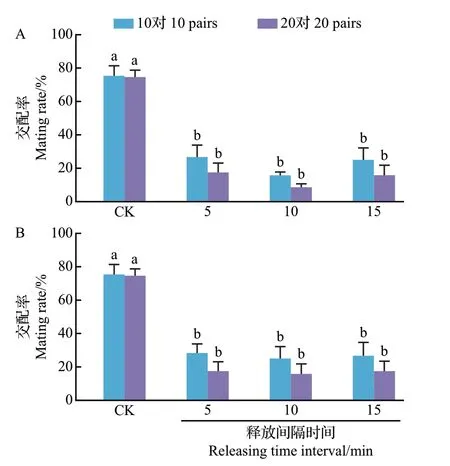

高剂量性信息素单一组分Z11-16:Ald 处理对雌蛾交配率有显著影响(图1A)。10对雌雄蛾配对时,对照组交配率为(75.4±6.0)%,显著高于其他组别;5 min间隔释放单一组分Z11-16:Ald时交配率为(26.7±7.1)%,10 min 间隔时交配率为(15.7±2.0)%,15 min 间隔时交配率为(25.0±7.2)%。20 对雌雄蛾配对时,对照组交配率最高,为(74.6±4.1%);5 min 间隔释放单一组分Z11-16:Ald 时交配率为(17.5±5.6)% ,10 min 间 隔 时 交 配 率 最 小,为(8.6±2.1)%,15 min间隔时交配率为(15.8±6.0)%。本试验处理中雌雄蛾配对数量对交配率无显著影响。

高剂量性信息素全组分处理对雌蛾交配率也有显著影响(图1B)。10 对雌雄蛾配对时,5 min 间隔释放全组分性信息素时交配率为(28.3±5.4)%,10 min间隔时交配率为(25.0±7.2)%,15 min间隔时交配率为(26.7±8.0)%。20 对雌雄蛾配对时,5 min间隔释放全组分性信息素时交配率为(17.5±5.6)%,10 min 间隔时为(15.8±6.0)%,15 min 间隔时为(17.5±5.9)%。高剂量性信息素环境下雌蛾交配率均显著低于对照组,而喷射频率对交配率无显著影响。

图1 高剂量性信息素环境下的雌蛾交配率Fig.1 Mating rates of female moths in the environment of high dose sex pheromone

2.2 高剂量性信息素环境对雄蛾交配次数和交配率的影响

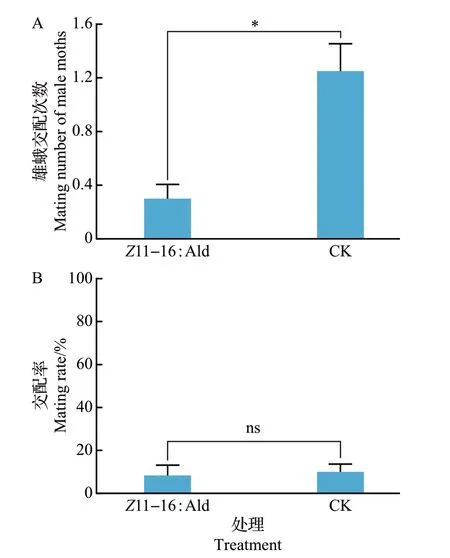

由图2A 可知,高剂量Z11-16:Ald 环境抑制二化螟雄蛾的交配次数[t=4.414,自由度(υ)=38,P<0.001]。处理组雄蛾的交配次数仅为0.25±0.11,而对照组为1.25±0.20。

为了进一步了解性信息素是否通过嗅觉来影响雄蛾的交配,比较了雄蛾触角被移除后,在喷射和未喷射高剂量Z11-16:Ald环境下的雄蛾交配率。结果(图2B)显示,在移除触角后,在Z11-16:Ald环境下雄蛾的交配率只有(8.3±1.1)%,在没有Z11-16:Ald环境下,交配率也仅有(10.0±8.9)%,两者之间没有显著性差异(t=0.277,υ=10,P=0.787)。

图2 高剂量性信息素环境下雄蛾的交配次数(A)和移去触角后的交配率(B)Fig.2 Mating number of male moths (A) and mating rates after their antennae were removed(B)in the environment of high dose sex pheromone

2.3 高剂量性信息素环境对雌蛾产卵量和卵孵化率的影响

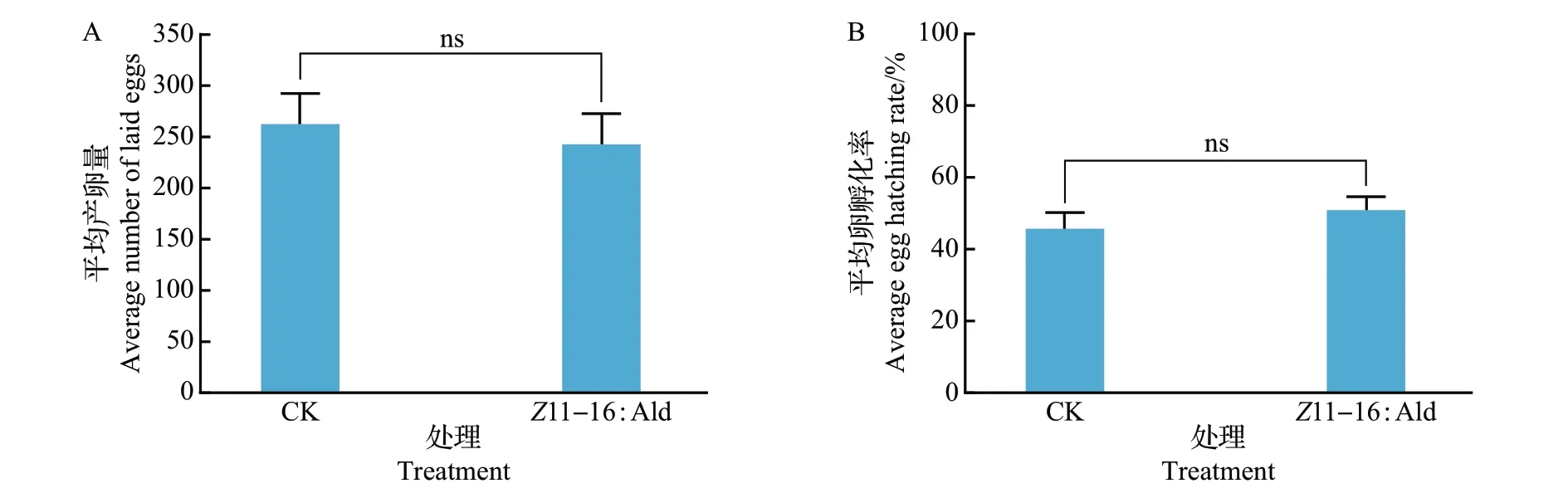

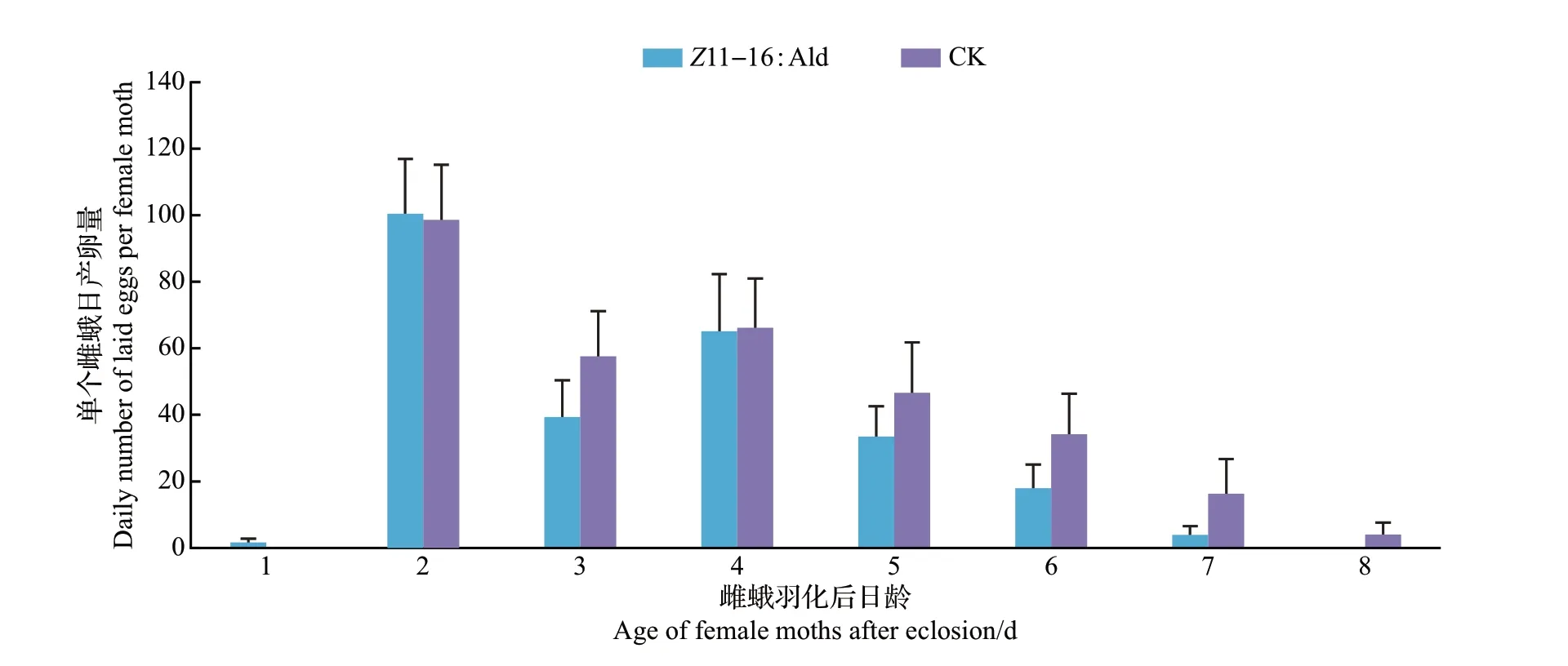

对照组雌蛾平均产卵量为262.3±175.8,而性信息素处理组雌蛾的平均产卵量为242.8±183.7,说明在高剂量性信息素环境下,雌蛾的产卵总量没有受到影响;高剂量的性信息素处理对卵孵化率也没有显著影响(图3)。雌蛾在羽化当晚交配,2日龄开始产卵,且产卵量最大,之后随着日龄增加,产卵量逐渐减少,直至死亡;相同日龄的性信息素处理组和对照组之间的产卵量无差异(图4)。

图3 高剂量性信息素处理对雌蛾产卵量(A)和卵孵化率(B)的影响Fig.3 Effects of high dose sex pheromone treatment on the number of laid eggs(A)and egg hatching rates(B)of female moths

图4 高剂量性信息素处理对羽化后不同日龄雌蛾日产卵量的影响Fig.4 Effects of high dose sex pheromone treatment on the daily number of eggs laid by female moths with different ages after eclosion

2.4 高剂量性信息素环境对雌蛾性信息素滴度和分泌的影响

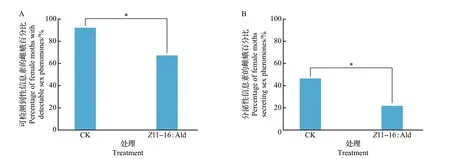

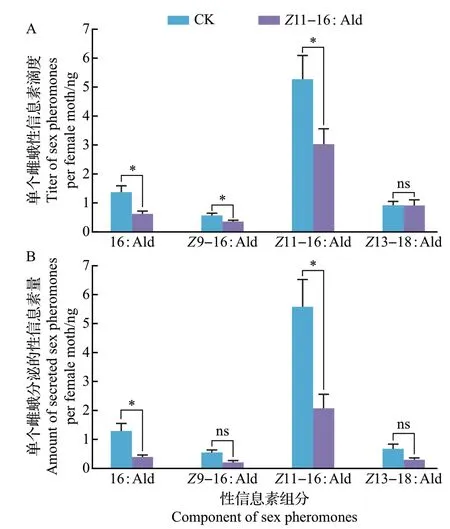

在高剂量Z11-16:Ald环境下,可以检测到产生性信息素的雌蛾只占74.5%,显著低于对照组的90.1%(χ2=5.901,P=0.015;图5A);在高剂量Z11-16:Ald 环境下,性信息素分泌到腺体外的雌蛾占比为21.8%,显著低于对照组的46.5%(χ2=4.546,P=0.033;图5B)。雌蛾在高剂量Z11-16:Ald 环境下,性信息素组分16:Ald、Z9-16:Ald、Z11-16:Ald 的总滴度分别为(0.62±0.10)、(0.36±0.04)、(3.03±0.53)ng,显著低于对照组,但Z13-18:Ald 与对照组无显著差异(图6A)。在高剂量Z11-16:Ald环境下,雌蛾分泌到腺体外的性信息素组分16:Ald 的量为(0.39±0.07)ng,显著低于对照组[(1.29±0.26)ng;t=3.285,υ=13.5,P=0.006)];分泌到腺体外的Z11-16:Ald的量为(2.07±0.49)ng,同样显著低于对照 组[(5.58±0.94)ng;t=3.307,υ=28.69,P=0.003)];而分泌到腺体外的Z9-16:Ald、Z13-18:Ald 与对照组之间无显著差异(图6B)。由此说明,高剂量的Z11-16:Ald显著抑制了雌蛾分泌16:Ald和Z11-16:Ald。

图5 高剂量性信息素环境下释放性信息素的雌蛾百分比Fig.5 Percentage of female moths releasing sex pheromones in the environment of high dose sex pheromone

图6 高剂量性信息素环境下雌蛾释放的性信息素滴度(A)和分泌到腺体外的性信息素量(B)Fig.6 Titers of sex pheromones released by female moths (A)and the amount of sex pheromones secreted outside the gland (B) in the environment of high dose sex pheromone

2.5 日龄对雌蛾交配率、产卵量及卵孵化率的影响

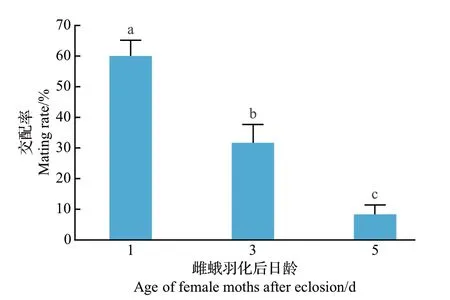

分别将不同日龄的雌蛾与1 日龄雄蛾配对,结果(图7)表明:日龄对雌蛾交配率有显著影响(υ=15,F=27.808,P<0.001)。1 日龄雌蛾的交配率为(60.0±5.2)%,3日龄雌蛾的交配率为(31.7±6.0)%,5日龄雌蛾的交配率低至(8.3±3.1)%(P=0.004)。

图7 雌蛾日龄与交配率之间的关系Fig.7 Relationships between ages and mating rates of female moths

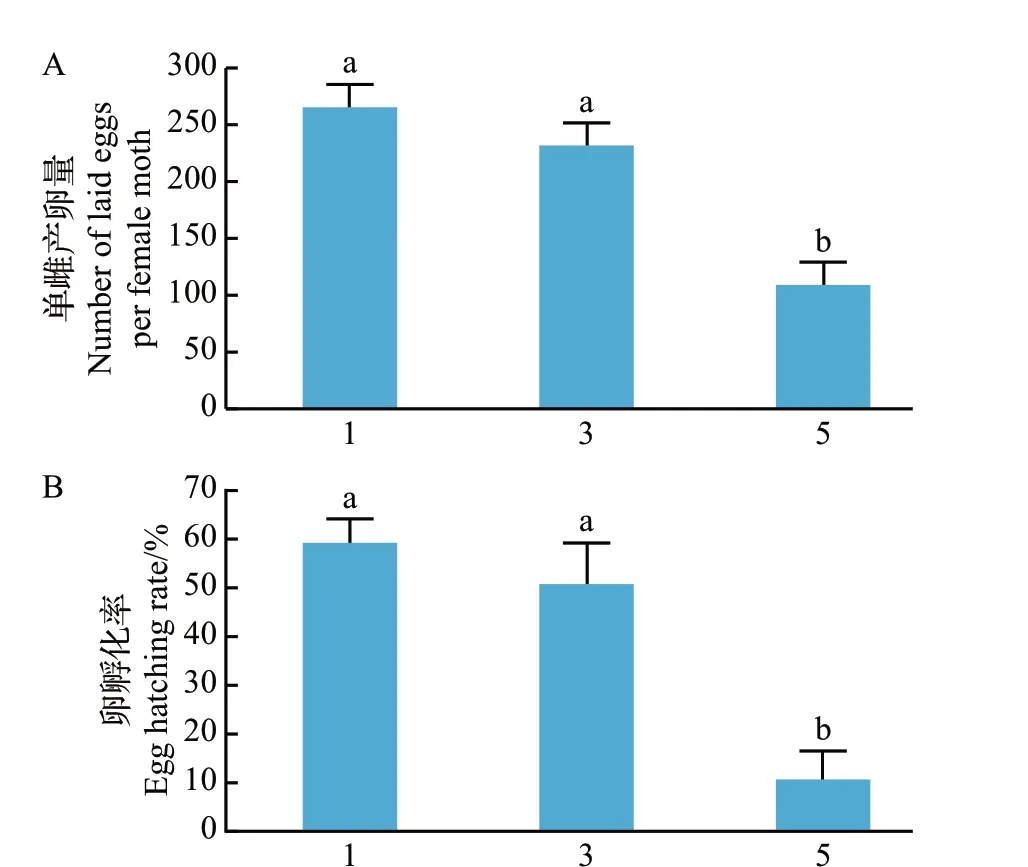

不同日龄对雌蛾产卵量有明显影响。1日龄雌蛾平均产卵量为265.4±62.9,3 日龄雌蛾平均产卵量为231.6±46.2,5 日龄雌蛾平均产卵量为109.1±40.2;1日龄与3日龄雌蛾产卵量无显著差异,而5日龄雌蛾的产卵量显著低于1日龄和3日龄(图8A)。

不同日龄对雌蛾卵孵化率有显著影响(υ=31,F=19.994,P<0.001)。1 日龄雌蛾卵孵化率为(59.2±4.9)%,3 日龄雌蛾卵孵化率为(50.8±8.4)%,5 日龄雌蛾卵孵化率仅为(10.7±5.6)%;5 日龄雌蛾的卵孵化率显著低于1日龄和3日龄(图8B)。

图8 雌蛾日龄对产卵量和卵孵化率的影响Fig.8 Effects of the ages of female moths on the number of laid eggs and egg hatching rates

3 讨论

昆虫雌成虫在性成熟、求偶时,从腹部末端性腺中分泌释放挥发性气味,以引诱同种异性的个体并完成交配。交配干扰是通过在田间多点设置高剂量的性信息素释放器来破坏雌雄昆虫求偶行为的一种技术手段,这类释放器有聚乙烯细管[22-23]、微胶囊[17,24]、机械控制喷射释放器[18,25]等,可满足不同害虫、不同释放速率和持效期的要求。一般认为,多点、大量、持续释放性信息素化合物,使田间到处弥漫高浓度的性信息素化合物分子,通过钝化雄成虫嗅觉系统、迷惑雄成虫寻找雌成虫、屏蔽野生雌成虫释放的自然性信息素来干扰和阻碍雌雄成虫正常的求偶行为而使它们错过交配,最终影响害虫的生殖,抑制其种群的增长,达到防控害虫的目的。交配干扰有竞争性和非竞争性2 种机制[10-11]。交配日龄是影响昆虫交配成功和正常繁殖的最重要因素之一。在高剂量性信息素的非竞争性环境下,䧳成虫无法及时找到配偶而延后交配,且随着日龄的增加,其交配率、产卵数量和质量均下降。JIAO等[26]研究表明,二化螟交配延后会影响产卵量和卵孵化率,本文也证实了二化螟雄蛾交配日龄对产卵量和卵孵化率影响显著。性信息素交配干扰导致交配延后的报道已有很多,如:澳洲红铃虫(P.scutigera)雌蛾延迟交配降低了其产卵量和产卵持续时间,但不影响产卵前期的时长、卵孵化率或雌蛾的有效寿命[27];苹果蠹蛾(C.pomonella)雄蛾若延后交配,则会使与其交配的雌蛾繁殖率下降;梨小食心虫(G.molesta)的寿命和产卵前期随着交配延迟而延长,但交配率、产卵量、卵孵化率都下降[28];短叶松带卷蛾(Argyrotaenia velutinana)和褐 卷 蛾(Pandemis pyrusana)[29]、小 菜 蛾(Plutella xylostella)[30]的交配试验显示,两性交配同时延后的作用更大;朱红毛斑蛾(Phauda flammans)交配延迟普遍降低了交配的成功率,雄性比雌性受到的影响更严重,交配延迟也降低了两性的繁殖量,雌性比雄性受到的影响更大,但延迟交配对任何一种性别的寿命都没有影响[31];葡萄花翅小卷蛾(L.botrana)交配延迟显著影响了每日产卵的模式,质量较大的雌蛾比较小的雌蛾受到更多限制,并且雌蛾繁殖效率也显著降低,但雌性寿命显著延长,产卵量减少,导致繁殖力显著降低[32]。上述研究表明,二化螟性信息素的交配干扰所导致的延迟交配对下一代种群的抑制是整体性的,涉及交配率、产卵量和卵孵化率。

本研究表明,二化螟雌蛾在高剂量性信息素刺激下,既影响雌蛾腺体内的性信息素合成,又使分泌至腺体外的性信息素量和释放性信息素的雌蛾百分比显著降低,最终直接抑制了雌蛾的求偶行为,即高剂量Z11-16:Ald 刺激降低了雌蛾求偶的百分比和强度,对异性的引诱作用下降。已有的研究表明,在性信息素存在下几种鳞翅目雌蛾的求偶行为表现不同,如:在高剂量性信息素刺激下,甘蓝瘿蚊(Contarinia nasturti)雌成虫的求偶和交配百分比下降[33];一些昆虫的雌蛾如棉铃虫具有感觉自身性信息素化合物的能力,即自检测能力[34-35];在性信息素反式-8-反式-10-十二碳烯醇环境下,苹果蠹蛾(C.pomonella)雌蛾的求偶比例反而高,但没有改变其求偶的时间节律和产卵率[36];杂食黏虫(Pseudaletia adultera)在性信息素存在或雌蛾成群的情况下,求偶行为开始更早,比例更高[37];在恒定释放的性信息素容器中,蔷薇卷叶蛾(Choristoneura rosaceana)的求偶雌蛾的总比例减少了1/2,产卵量也显著减少[38]。

本研究还发现,Z11-16:Ald刺激对二化螟性信息素腺体分泌的Z11-16:Ald、Z9-16:Ald、16:Ald、Z13-18:Ald的滴度影响不同,即4种化合物之间的浓度配比发生了变化,这种配比和滴度的差异显然影响了雌蛾对雄蛾的引诱力。报道表明,Z11-16:Ald及其类似物顺5-十六碳烯烃能强烈抑制二化螟雄蛾的求偶定向行为反应,并且远强于其反式和顺式的醇、酯类异构体,以及微量组分Z13-18:Ald 及其异构体[21]。但也有报道表明,超剂量喷射单组分的Z11-16:Ald 虽然也达到了传统的交配干扰技术防控害虫的效果,但单组分的效果低于完整组分[9]。在斜纹夜蛾(Spodoptera litura)中,次要成分顺9,反12-十四碳二烯醇乙酸酯(Z9,E12-14:Ac)的抑制作用更强。从生产应用角度考虑,交配干扰技术中化合物的合成成本是一个关键因素,与Z11-16:Ald相比,类似物顺5-十六碳烯烃的合成成本更低。本研究显示,在实验室环境下单一组分Z11-16:Ald和全组分混合物在抑制雌雄蛾交配方面没有显著差异,这种交配抑制行为可能通过影响触角的嗅觉系统来实现。因此,有必要进一步对不同生态环境、不同世代的二化螟交配干扰的田间应用效果进行评价。

综上所述,用性信息素干扰交配不但能干扰二化螟雄蛾对雌蛾释放的性信息素的定向行为反应,使雄蛾寻找配偶困难,延迟二化螟交配,从而降低产卵量和卵孵化率,而且高剂量性信息素环境也通过钝化雄蛾嗅觉系统来降低雌雄蛾交配的比例,影响雌蛾的性信息素合成和释放,降低雌蛾求偶的比例及其对雄蛾的引诱力,这也从另一个角度解释了交配干扰控制害虫种群的高效性。

致敬谨以此文纪念程家安先生。程先生长期关心并推动性信息素技术在我国水稻害虫综合防控中的应用。早在2003 年,他就提出前期采用性信息素技术来减少化学农药的施用,并结合灌水灭蛹,保护稻田自然天敌种群,从而减轻后期稻飞虱防控压力的综合防治理念。经过10 多年的研究、试验和应用,这一策略在我国各稻区取得成功,扭转了螟虫抗药性上升、无药可用的局面,同时,为水稻害虫绿色防控技术的开发和应用提供了成功的案例。