术前多模态磁共振检查对伴瘤周水肿脑膜瘤侵袭性的应用分析

2023-01-18胡恩德通信作者

陈 倩,胡恩德,肖 慧(通信作者)

(1福建中医药大学福总教学医院 福建 福州 350122)

(2福建医科大学附属第一医院重症医学科 福建 福州 350004)

(3联勤保障部队第900医院放射诊断科 福建 福州 350025)

脑膜瘤占颅内原发肿瘤的35%[1],侵袭性脑膜瘤是指肿瘤对邻近脑组织、硬脑膜、蛛网膜、颅骨、血窦等组织的浸润,且与患者的复发率和无进展生存率相关,术前诊断能帮助选择手术方式,因此,术前对脑膜瘤性质进行准确评估至关重要。多模态磁共振检查包括MRI平扫、增强及MRI功能成像技术,目前成为多种颅内肿瘤分级及术后评估的重要工具[2]。本研究利用多模态磁共振检查技术,探讨其在伴瘤周水肿的侵袭性脑膜瘤中的应用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2012年4月—2022年2月于联勤保障部队第900医院经手术切除瘤体及周围脑组织、硬脑膜或受侵的骨瓣,由免疫组化证实的脑膜瘤患者49例,包括侵袭性脑膜瘤27例,其中男15例,女12例,患者年龄20~79岁,平均年龄(53.04±15.14)岁;非侵袭性脑膜瘤22例,其中男7例,女15例,患者年龄27~68岁,平均年龄(50.59±10.64)岁。

纳入标准:①患者有完整的MRI影像学资料(包括平扫、增强及1H-MRS检查);②术前未行放化疗治疗者;③影像表现具有瘤周水肿者。排除标准:①脑膜瘤复发患者或颅内合并其他肿瘤者;②体内有金属固定物者。

1.2 方法

采用Siemens 3.0T Trio Tim MRI扫描仪,采用12通道相控阵头部线圈,包括平扫、1H-MRS检查及增强扫描。平扫各序列参数:T1WI序列:TR 2 000 ms,TE 9.3 ms,层厚4.0 mm,层间距0.4 mm,FOV:250 mm×160 mm,矩 阵320×256;T2WI序 列:TR 3 000 ms,TE 100 ms,层厚、层间距、FOV同T1WI序列;DWI序列:TR 6 000 ms,TE 90 ms,层厚、层间距、FOV同T1WI序列,b值0、1 000 s/mm2。增强使用钆喷酸葡胺,剂量:0.2 mL/kg,注射速率2.5 mL/s。

1.3 图像处理及分析

由2名放射科医师评价肿瘤的部位、大小、形态特征、强化特点、瘤周水肿。数据传送至Siemens Syngo 工作站对ADC图像、1H-MRS进行定量分析,将感兴趣区放置在肿瘤部位,注意避开出血、囊性及钙化部位,每个区域选取3~5个感兴趣区,大小为0.2~1.0 cm2,计算ADC平均值。检测各病灶区Cho、NAA、Cr各峰值的平均值,并计算峰值比(NAA/Cho、NAA/Cr和Cho/Cr)。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0统计软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(± s)表示,行t检验;计数资料以频数(n)、百分率(%)表示,行χ2检验。绘制受试者操作特征(ROC)曲线,分析ADC值及Cho诊断侵袭性脑膜瘤的诊断效能,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 临床及影像学特征分析

脑膜瘤侵袭性组与非侵袭性组影像学特征,见图1~图2。两组间年龄、性别、肿瘤最长径、位置、病理分级、Ki-67值、强化是否均匀及有无脑膜尾征无统计学意义。侵袭组形态较非侵袭组更不规则、囊变坏死更明显(P<0.05),侵袭组瘤周水肿距病灶的最长径更大(P<0.05),见表1。

表1 非侵袭性与侵袭性脑膜瘤患者影像学特征比较

图1 非侵袭性脑膜瘤

图2 侵袭性脑膜瘤

2.2 ADC值与1H-MRS诊断效能及联合诊断效能

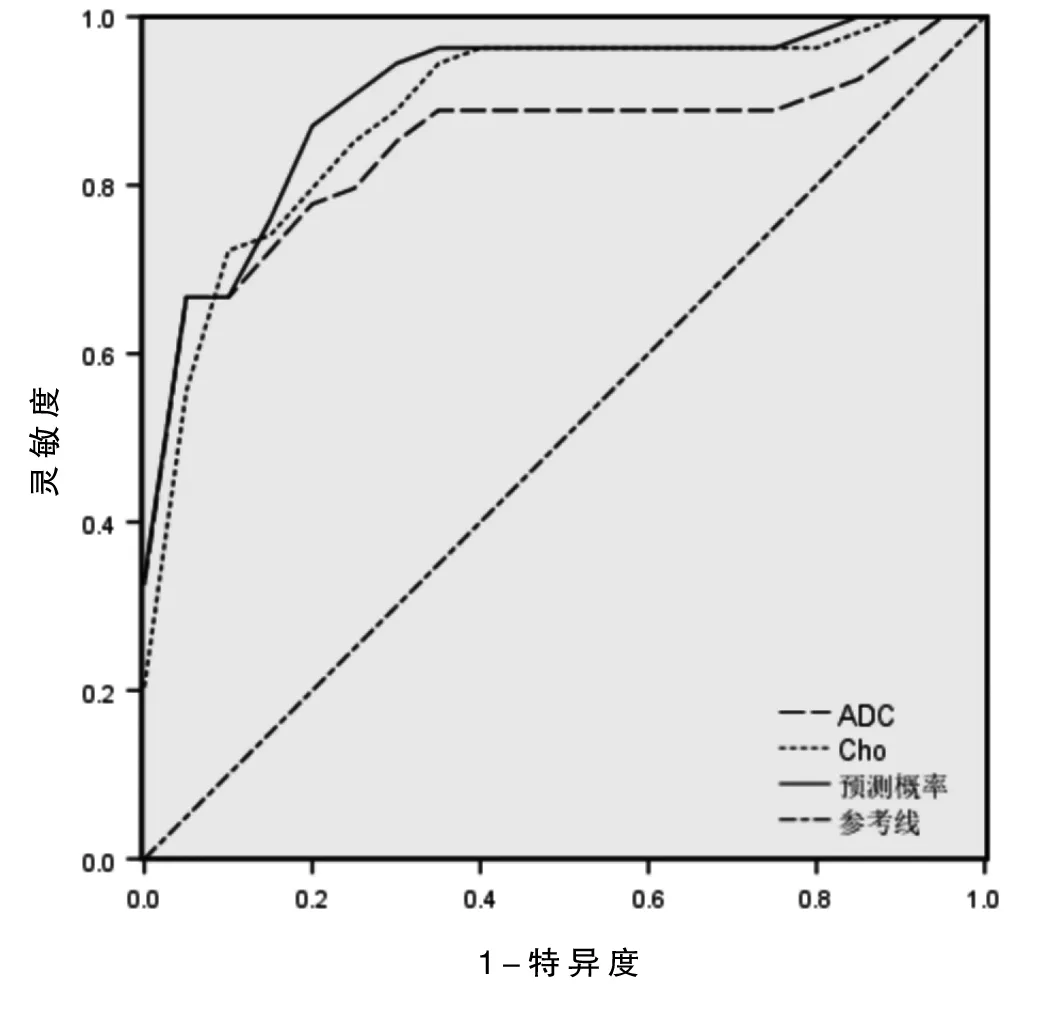

ADC值、Cho、Cr、Cho/Cr在侵袭性组与非侵袭性组间存在显著差异(P<0.001)见表1。ROC结果显示,当ADC值小于0.848时,诊断侵袭性脑膜瘤的敏感度为66.67%,特异度为100.00%,符合率为85.6%。当Cho值大于0.783时,诊断侵袭性脑膜瘤的灵敏度为85.19%,特异度为77.27%,符合率为88.4%,见表2。Cho值诊断效能与ADC值差异不大,ADC值与Cho值的联合诊断效能高于两者的独立预测,见图3。

表2 ADC与Cho值对侵袭性与非侵袭性脑膜瘤的诊断效能

图3 ADC与Cho值鉴别侵袭性与非侵袭性脑膜瘤的ROC曲线图

3 讨论

侵袭性脑膜瘤具有肿瘤外组织侵袭,WHOⅠ级脑膜瘤多为良性,侵袭性以Ⅱ、Ⅲ级居多,具有侵袭性的脑膜瘤,手术治疗后复发率高[3]。范新华等[4]研究指出侵袭性脑膜瘤多为肿瘤边缘毛躁、存在脑脊液-血管间隙,然而,尚未发现关于侵袭性脑膜瘤影像学量化诊断的标准,而脑膜瘤侵袭性往往从术后病理获得,脑侵犯在脑膜瘤出现的频率高[5],进一步说明提高术前脑膜瘤侵袭性诊断的必要性。

JOO L等[6]研究显示侵袭性脑膜瘤男性高于女性,本研究中性别无差异。相关研究表明,脑膜瘤脑侵犯在大脑镰/矢状窦旁的发生率较高[7],非颅底脑膜瘤生长速度高于颅底脑膜瘤[8],本研究肿瘤位置不作为区分侵袭性及非侵袭性的预测因子。不均匀强化与脑侵袭性生长相关[9-10],并且有研究间接证明脑膜瘤侵袭性与Ki-67表达指数有关[11],但本研究都不具有统计学意义。

不规则脑膜瘤脑侵袭的概率比规则形状的高出3倍,因此将肿瘤边界不规则确定为脑侵袭性的强预测因子[10],本研究侵袭性脑膜瘤更容易出现囊变坏死,与前期研究结果相似。瘤周水肿发生机制有瘤-脑界面破坏、血管通透性增加、血脑屏障破坏使蛋白分子渗透等[12]。瘤周水肿在各级别脑膜瘤都较为常见,Adeli等[10]指出瘤周水肿体积是脑侵犯的独立预测因子,本文脑膜瘤侵袭性与瘤周水肿最长径高度相关。

ADC值是反映肿瘤组织中水分子的扩散情况,通常受细胞核质比、细胞内外水分子比值及细胞密集程度影响。目前已有较多学者证实高级别脑膜瘤中的ADC值较低,可以作为良恶性脑膜瘤的区分指标[13]。本研究中侵袭组ADC值低于非侵袭组。

1H-MRS能无创检测肿瘤代谢物的含量,分析两者代谢物差异鉴别疾病。Cr是脑细胞能量代谢的提示物,在细胞高代谢时峰值减低。Cho可以反映细胞密度、细胞生长速度和细胞膜通量,在大多数脑肿瘤中的都可以升高,Cho/Cr比值与肿瘤恶性程度高度相关[14],本研究中1H-MRS发现Cr、Cho、Cho/Cr值在侵袭性组和非侵袭性组之间差异具有统计学意义。对两组脑膜瘤的ADC值及Cho值进行ROC曲线分析,结果显示ADC值≤0.848及Cho值≥0.783时可作为诊断侵袭性脑膜瘤的参考指标。

综上所述,影像学特征如肿瘤形态规则、囊变坏死及瘤周水肿大小、ADC值可以有效鉴别侵袭性和非侵袭性脑膜瘤,而1H-MRS能显示脑膜瘤内部代谢产物,作为无创性检查手段与常规MRI检查结合有助于诊断伴瘤周水肿脑膜瘤的侵袭性。