左半肝切除治疗肝内胆管结石围手术期管理中ERAS的应用

2023-01-17王晓明夏芳周田华

王晓明,夏芳,周田华

(1.江西省乐安县人民医院外一科,抚州 344399;2.江西省乐安县人民医院康复科,抚州 344399)

加速康复外科(Enhanced Recovery After Surgery,ERAS)指在围手术期应用各种途径来减少术后不良反应的一种多模式、多学科的手术患者护理方法[1]。其核心是抑制患者对手术损伤的压力反应,并结合使用支持功能恢复的治疗,从而加快康复[2]。已有研究表明,ERAS理念运用于直肠、泌尿系统、胰腺、胃、乳腺、头颈癌和减肥手术是安全有效的[3]。但在肝脏外科中有关ERAS的研究并不多见,大都为临床实践和经验[4]。ERAS运用在肝脏外科的时间较晚[5],目前的研究发现在肝切除围手术期中ERAS的应用可以加快患者术后恢复,缩短患者术后住院时间,并节省住院费用[6-7]。但研究主要集中于结直肠癌肝转移及原发性肝癌的肝切除,而ERAS运用于肝胆管结石的肝切除研究报道少。

在中国,原发和继发性的左肝内胆管结石发病率较高[8],目前认为左半肝切除术是最好的治疗方法[9]。但当患者胆管被结石阻塞时,常反复发生胆管炎,造成术前转氨酶和白细胞升高,且术中胆汁培养阳性[10]。这使得术后并发症的发生率明显增加,且患者住院时间及住院费用也随之增加。因此,在左半肝切除治疗肝胆管结石病的围手术期应用ERAS具有重要的临床实践意义。

本研究在分析和参考了国内外肝切除行ERAS的策略基础上,对ERAS理念运用于左肝内胆管结石病行左半肝切除术治疗的患者术后能否快速康复的安全性和有效性进行研究。

1 资料和方法

1.1 研究对象与分组 收集我院肝胆外科于2014年12月至2016年9月符合入选条件的患者68名肝内胆管结石患者,男36例,女32例;年龄20~68岁,平均年龄48岁。所有患者均行左半肝切除及胆道探查术,按患者围手术期的不同处理策略分为2组:对照组34例和加速康复外科组34例(ERAS组)。 参加本研究的患者均为自愿且充分知情的。

纳入标准:一般情况能耐受手术;无Oddi括约肌功能破坏;左肝内胆管结石,受累肝段存在肝脏纤维化或萎缩;可合并胆总管结石或胆囊结石;肝功能Child-pughA或B级;可合并右肝一、二级胆管少量结石,预计通过胆道镜能够完全清除右肝内胆管结石[11-12]。

排除标准:肝门胆管狭窄需成形和胆管空肠吻合术;化脓性胆管炎;合并胆管癌变者;严重的胆汁性肝硬化和门静脉高压,严重的萎缩肥大复合征和肝门移位,门静脉海绵样变;肝外胆管狭窄或可能残留的肝内胆管狭窄;右侧肝内胆管结石或尾状叶结石无法用胆道镜取尽;不能耐受全身麻醉及肝切除手术[13]。

1.2 围手术期的管理ERAS组患者于术前2 d进行宣传教育,缓解其焦虑紧张情绪。患者术前6 h禁食,术前2 h口服12.5% 400 mL,无需肠道准备。术中胃管不予留置,麻醉后留置尿管,并于术后12 h内拔除。不给予麻醉前用药,采用全麻联合高位硬膜外麻醉方式,肝切除过程中将中心静脉压控制为3~5 cm H20。术中控制输液量,手术中应用电热毯、输液器加温装置等保温措施防止患者低体温的发生。术后行非甾体类止痛药联合镇痛泵镇痛,术后第72 h拔除镇痛泵,非甾体类止痛药连续应用5 d;患者术后12 h开始活动,术后第1 d至少下床活动3次,并逐渐增加活动次数。术后第1 d每2~3 h进食全流质30~50 mL,第2 d每2~3 h进食全流质100~200 mL,之后根据患者实际耐受情况逐渐过度至半流质饮食直至恢复正常饮食。根据手术具体情况放置引流管,手术后在无明显创面出血、胆汁漏及腹水的情况下早期拔除(2~3 d)。

对照组患者于术前1 d告知患者及家属手术方式和相关注意事项。术前禁食12 h,禁饮6 h。术前嘱患者行清洁灌肠完成肠道准备。术中常规留置胃管,肛门排气后拔除,常规留置尿管,术后24 h后拔除。常规术前用药,采用全身麻醉,肝切除手术过程中对于输液量、体温及中心静脉压无严格要求。采用镇痛泵镇痛。依据患者意愿离床活动。肛门排气后进全流质饮食,并逐步增加过度到半流质及正常饮食。术后常规放置引流管1~2枚,术后根据引流量酌情拔除引流管(7~10 d)。

1.3 观察指标 监测两组患者术中情况,包括术中出血量、术中输血例数、手术时间、术中结石取尽情况及手术方式;连续3 d监测对照组及ERAS组患者术后的疼痛评分(数字评分量表法[14])、术后第1、3、6 d的炎性介质指标(PCT、IL-6、CRP、WBC)变化及手术后肝功能恢复情况、术后首次肛门排便及排气时间、并发症发生情况、术后住院时间、病死率和再入院率(出院时间在30 d以内)。

1.4 出院标准 患者生命体征稳定,一般情况良好,肛门已通气、排便,小便正常,进食后无明显腹胀、腹痛,切口愈合良好,无术后早期并发症,引流管已拔除,饮食、睡眠正常。

1.5 统计学分析 采用SPSS 18.0统计软件对结果进行分析,以(±s)表示计量资料,独立样本t检验用于两两比较,非正态分布数据采用秩和检验,χ2检验用于比较计数资料。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术中情况比较ERAS组和对照组手术过程中的手术时间、术中出血量、术中输血量例数及手术方式,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 ERAS组和对照组左半肝切除术中情况比较

2.2 术后疼痛评分 与对照组相比,ERAS组术后连续3 d疼痛评分显著降低(P<0.05),见表2。

表2 ERAS组和对照组术后3 d的疼痛评分比较(±s)

表2 ERAS组和对照组术后3 d的疼痛评分比较(±s)

疼痛评分 ERAS组(n=34)对照组(n=34)t值 P值术后第1 d术后第2 d术后第3 d 2.34±0.54 2.16±0.82 1.65±0.56 4.42±0.98 3.64±0.92 3.23±0.86 3.336 6.282 3.493 P<0.05 P<0.05 P<0.05

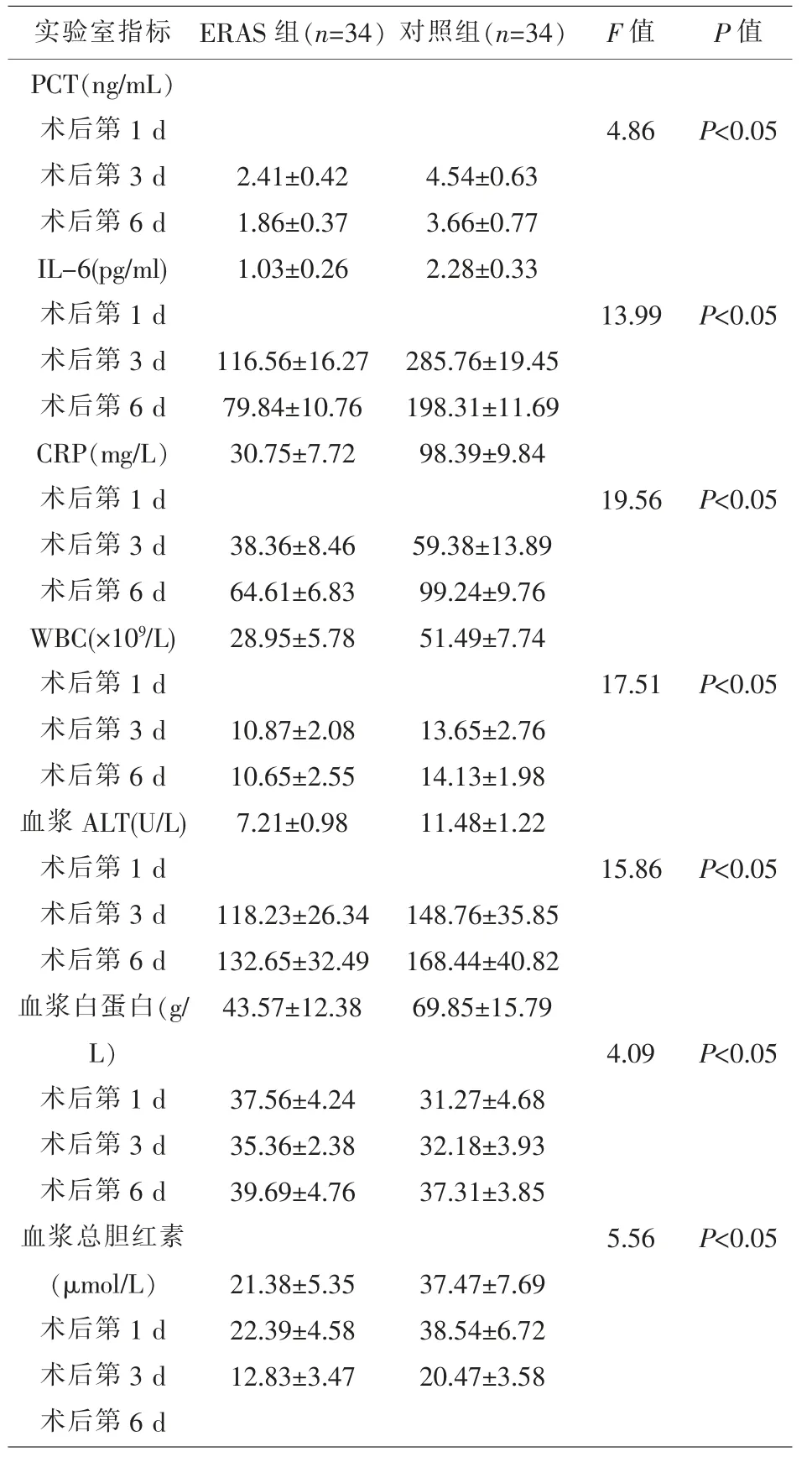

2.3 实验室指标 术后ERAS组血清PCT、WBC、CRP、IL-6等炎症指标明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。另外,术后两组患者的肝功能情况,如白蛋白、ALT水平及总胆红素水平,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 ERAS组和对照组患者术后血清学指标比较(±s)

表3 ERAS组和对照组患者术后血清学指标比较(±s)

注:PCT:降钙素原;CRP:C反应蛋白;IL-6:白介素-6;WBC:白细胞计数。

实验室指标ERAS组(n=34)对照组(n=34)F值 P值PCT(ng/mL)术后第1 d术后第3 d术后第6 d IL-6(pg/ml)术后第1 d术后第3 d术后第6 d CRP(mg/L)术后第1 d术后第3 d术后第6 d WBC(×109/L)术后第1 d术后第3 d术后第6 d血浆ALT(U/L)术后第1 d术后第3 d术后第6 d血浆白蛋白(g/L)术后第1 d术后第3 d术后第6 d血浆总胆红素(μmol/L)术后第1 d术后第3 d术后第6 d 4.86 P<0.05 2.41±0.42 1.86±0.37 1.03±0.26 4.54±0.63 3.66±0.77 2.28±0.33 13.99 P<0.05 116.56±16.27 79.84±10.76 30.75±7.72 285.76±19.45 198.31±11.69 98.39±9.84 19.56 P<0.05 38.36±8.46 64.61±6.83 28.95±5.78 59.38±13.89 99.24±9.76 51.49±7.74 17.51 P<0.05 10.87±2.08 10.65±2.55 7.21±0.98 13.65±2.76 14.13±1.98 11.48±1.22 15.86 P<0.05 118.23±26.34 132.65±32.49 43.57±12.38 148.76±35.85 168.44±40.82 69.85±15.79 4.09 P<0.05 37.56±4.24 35.36±2.38 39.69±4.76 31.27±4.68 32.18±3.93 37.31±3.85 5.56 P<0.05 21.38±5.35 22.39±4.58 12.83±3.47 37.47±7.69 38.54±6.72 20.47±3.58

2.4 术后康复指标 比较对照组与ERAS组术后发现ERAS组住院时间、肛门排气及排便时间均大幅减少,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 ERAS组和对照组术后临床康复指标比较(±s)

表4 ERAS组和对照组术后临床康复指标比较(±s)

组别 ERAS组(n=34)对照组(n=34) t值 P值术后肛门排气时间(d)术后排便时间(d)术后住院时间(d)2.4±0.5 3.1±0.7 8.9±2.6 4.1±0.8 4.9±0.4 11.8±3.7 6.83 5.45 2.71 P<0.05 P<0.05 P<0.05

2.5 术后并发症、病死率及再人院率情况ERAS组和对照组患者术后切口感染、胆汁漏、膈下脓肿、胸腔积液及腹水等并发症的发生率之间无统计学意义(P>0.05),见表5。另外,比较两组患者的术后病死率及再入院率(出院30 d以内)发现结果无显著差异。

表5 ERAS组和对照组患者术后并发症情况比较

3 讨论

ERAS目前已广泛应用于外科领域[2]。既往研究结果表明ERAS有助于减轻术后的应激反应、缩短术后的住院时间、减少术后并发症发生率和降低住院费用[15-16]。但肝脏手术较复杂、创伤大。随着技术进步,尽管术后病死率明显降低,但并发症发生率依然很高,导致较长的术后住院时间[17]。研究已表明ERAS应用于肝脏术中是安全有效的,但目前肝脏外科ERAS应用并不广泛[5]。

我国的肝胆管结石发病率较高。由于肝内胆管解剖原因,肝左叶胆管较长,呈水平方向行走,导致胆汁易淤积,因此肝左叶胆管比右肝内胆管更易产生结石[18]。研究已经表明左半肝切除治疗左肝内胆管结石在临床已被广泛应用[19]。但如何进一步减少术后应激及并发症对提高治疗效果、改善患者生存质量至关重要。

本文结合患者的肝脏结石病基础,参考和分析国内外肝切除围手术期的ERAS研究策略,由此得到了一套临床策略,这一策略运用于左肝内胆管结石患者行左半肝切除治疗的围手术期间有较好的临床疗效。耗时长、创伤大、麻醉药用量大等都是肝切除手术中的常见问题[20]。已有研究表明行肝脏切除手术后麻醉、手术损伤、切口感染、患者术后焦虑及疼痛等都可导致过量促炎因子的释放,从而引起局部乃至全身炎症反应的发生[21]。本研究对ERAS组及对照组患者术后第1、3、6dWBC、CRP、IL-6及PCT等炎症指标进行测定,以此反映两组患者术后应激反应情况。研究结果表明对照组术后各项炎症指标都高于ERAS组,ERAS的应用能够显著减轻应激反应。肝脏手术ERAS处理措施的关键在于如何有效预防术后肝衰竭并促进术后肝功能的及早恢复[22]。我们的研究表明,与对照组相比,ERAS组术后肝功能指标的恢复显著加快。此外,我们的研究指出两组患者与肝切除直接相关的并发症的发生率无明显统计学差异。其原因可能是肝内解剖管道的复杂性、手术损伤及术后肝组织再生形成的特殊术后环境等多因素共同引起的并发症。

ERAS的核心是术后疼痛的管理。多模式、预防性的镇痛模式被认为是ERAS围手术期管理的关键[23]。本研究ERAS组患者术前接受疼痛评估,术中进行全麻联合高位硬膜外麻醉,术后采用预防、多模式及以非甾体类止痛药为主的镇痛策略,改善患者术后疼痛。结果表明与对照组相比,ERAS组术后接连3 d疼痛评分均明显降低。和既往的研究一致[24],我们的结果说明多模式、预防性的镇痛比单一模式的镇痛更符合ERAS理念。

快速康复肠功能是ERAS的另外一个关键组成部分。尽早恢复饮食和早期适量下床活动有助于术后胃肠道功能的恢复且可以减少肠梗阻、肺部感染等并发症[25]。本研究结果也表明尽早恢复饮食和早期适量下床活动可以降低术后出血等并发症的发生率。本研究在术中及术后进行合理有效的管理,发现ERAS组术后胃肠功能的恢复速度明显加快。

分解代谢增加的原因之一是胰岛素抵抗的加重。Soreide E等研究表明术后胰岛素抵抗的加重可能与术前长时间禁食、禁饮有关[26]。而术前进行机械灌肠会给病人带来身体不适,并且可能导致电解质及酸碱平衡紊乱、肠道细菌易位,加重术后应激反应,因此ERAS主张在手术开始前2 h让患者食用少量葡萄糖且患者术前无需进行肠道准备[27]。此外,ERAS组也不置放胃管,这是因为麻醉前留置胃管易使患者紧张、疼痛,而麻醉后置入胃管会增加环杓关节脱位的风险[28]。

近年来有研究表明术中低体温可增加机体多系统损伤的危害性,如在复温过程中产生的应激,导致药物作用时效的延长,并增加心脏意外以及术后切口感染等发生率,从而影响患者的康复[29];其发生与应用麻醉药物、输入的液体温度过低以及皮肤、体腔长时间暴露于室温中相关,而ERAS组使用电热毯、加温输液器及关腹前使用温盐水冲洗腹腔,都可以有效避免患者发生术中体温降低的情况,并降低患者术后应激的程度。

综上所述,本研究发现加速康复干预措施在患者入院到出院期间的干预,能减少患者术后一般并发症的发生率,有效缓解肝内胆管结石患者围手术期发生的应激反应,从而有效缩短术后住院时间,加快患者康复。因此我们认为ERAS应用于左半肝切术治疗左肝内胆管结石病的围手术期是安全、有效的。