袭警罪的实践理性反思

——以1181份裁判文书为研究对象

2023-01-17王杰任静

王杰,任静

(中南财经政法大学 刑事司法学院,湖北 武汉 430073)

自《刑法修正案(十一)》单独设立袭警罪以来,就袭警罪的理解与适用,学界对其进行了诸多方面的分析。相较于此前的妨害公务罪及袭警的特殊条款而言,袭警罪的设立为袭警行为入罪的正当化提供了更为明确的根据,警察正常执行职务有了坚强的刑法保障。在刑事立法趋向轻罪化的背景下,加之公安机关自身在处理刑事案件时的“独特优越性”,涉及袭警罪的案件极有可能在今后的一段时间内呈现大幅度增长。鉴于此,有必要对近来实践中出现的袭警案件进行分析,使袭警罪的认定与适用更为合理,防止该罪的不当扩张。

一、样本的选取与统计分析

(一)样本选取概况

本文以北大法宝司法案例库作为案件来源,以“袭警罪”为关键词进行“全文”搜索,共得到裁判文书1181份,其中有效样本985份。判定样本有效性的依据主要有:(1)《刑法修正案(十一)》于2021年3月1日生效,因此裁判文书公布时间一般为2021年3月以后案件;(2)有些案件虽涉及袭警罪,但由于刑法溯及力问题而最终认定为妨害公务罪,由于不涉及袭警罪的适用,故不在研究范围内;(3)案件涉嫌袭警罪,但法院最终未认定袭警罪,而是认定为其他犯罪的;(4)有关袭警罪的证据不足,不予认定的;(5)出庭通知书、应诉通知书、执行通知书等无实质内容的。

本文所要研究的是袭警罪在实践中的适用问题,大体可以将研究的内容限定在暴力与刑罚适用两个方面。其一,“暴力”是构成袭警罪的前提要件,甚至可以说是唯一要件。一般情况下,警察的身份不会成为问题,公民对其一般不会产生身份质疑。袭警的暴力侵害程度直接反映在被害人的身体损害上(未达到轻微伤/轻微伤/轻伤)、被害者人数、是否使用武器等三个方面。其二,适用的刑罚。对被告人适用缓刑还是实刑,在具体刑罚上适用管制、拘役还是有期徒刑都能体现出司法人员对案件事实的具体判断。与后者相比,前者的严厉程度相对较轻,这直接反映了司法机关对袭警的处刑是否严厉。

本文选取的有效样本呈现出区域性、阶段性的特点。985个有效案例来自全国31个省区市以及铁路法院。其中,华北地区144件(15%),华南地区78件(8%),华东地区231件(23%),华中地区104件(11%),西南地区142件(14%),西北地区68件(7%),东北地区195件(20%),铁路法院23件(2%)。就适用程序来看,近一半的案件采取了简易程序(45%),速裁程序案件占26%,普通一审程序占25%。

(二)样本统计分析

根据案件是否表明被害人的受害程度可以将样本分为两类:一类是表明身体损害程度的,本文称之为典型有效样本,共475件;另一类是未表明身体损害程度的,即非典型有效样本,共510件。在985个案件中,缓刑的适用比例为18.6%,被判处实刑的案件占81.4%。在适用的具体刑种方面,有期徒刑适用率为82.1%(见表1)。

表1 袭警罪刑罚适用统计表

从袭警罪典型有效样本的统计结果(见表2)中可以观察到一些新现象,也可以验证一些经验性知识。第一,实践中认定袭警罪的成立并不要求达到轻微伤,在有明确伤情鉴定的案件中,有超过四分之一的案件没有达到轻微伤。第二,在未达到轻微伤的情况下,袭警行为的被害对象数量对量刑影响不大,在袭击对象达到3人时,这种影响将不再显著。这也可能是由袭警罪的法定刑较低决定的。第三,在袭警行为同样造成轻微伤的情况下,袭击警察的数量将直接影响到刑罚轻重;同样,当数量达到4人时,量刑变动将不再显著。第四,若袭警行为造成警察轻伤,此时的刑罚将明显加重。第五,使用武器攻击警察的数量很小,在985个有效样本中,根据裁判文书,明确使用武器的案件仅有46件,占到整体有效样本的4.7%,这也反映出实践中的袭警案件并非具有很强的攻击性。第六,使用武器攻击警察的,往往导致量刑偏重。在达到轻微伤的326个典型有效样本中,没有使用武器的样本数量为308件,刑罚均值为7.8个月,使用武器的样本数量为18件,刑罚均值为13.4个月,后者的刑罚明显重于前者。将攻击对象限定为1人时,没有使用武器的样本数量为252件,刑罚均值为7.7个月,使用武器的样本数量为13件,刑罚均值为12.4个月。攻击对象为2人的样本数量为53件,其中没有使用武器的有48件,刑罚均值为7.9个月,使用武器的有5件,刑罚均值为13.4个月。从纵向来看,最高伤害程度相同,同样是没有使用武器,攻击对象的数量对量刑的影响不是很大,但是,“使用武器”这一要素会使量刑差异显著。

表2 袭警罪典型有效样本统计表

①本文的“刑罚均值”特指刑期长短。

②本文在统计时,轻微伤的伤害程度与袭警对象数量并非对应,在所有的袭警对象中,最严重的伤情为轻微伤的均归为此类。

③还有2个案件,行为人意图袭击警察但是由于警察闪躲并未造成任何实害,仅具有伤害的危险,不管是行为人本身还是凶器均未接触到警察,所以又不能归为“未达到轻微伤”一类中,因而总计与典型有效案例总数有偏差。

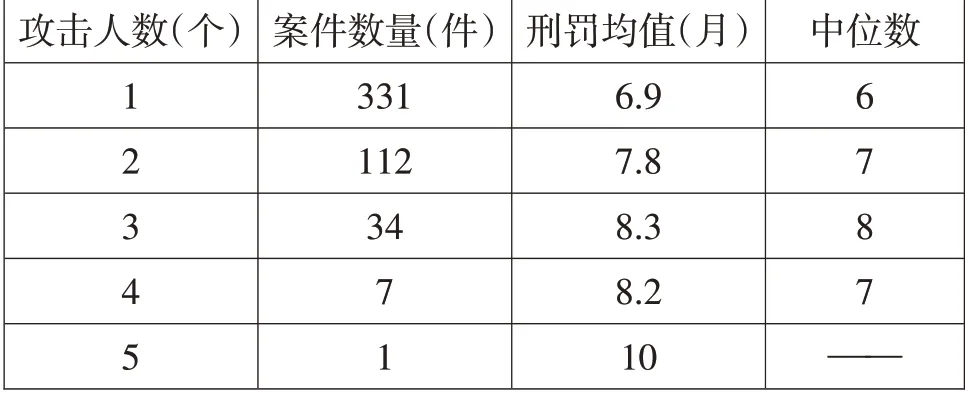

在袭警罪非典型有效样本(见表3)中不存在专业的伤情鉴定。实践中的原因可能是多方面的,例如,“打胳 膊”“打 耳光”“击 打面 部”“勒 脖 子”“击 打胸部”“撕衣服”等情况是常见的,由于没有身体机能的损失,且在短时间内可以恢复原状,所以进行伤情鉴定几乎不可能。现实中行为人确实有“暴力”攻击人民警察的行为,因符合了袭警罪的形式要件,将其认定为犯罪没有疑问。从刑罚均值看,在袭击对象为1人、2人时,非典型有效样本的刑罚明显介于有效样本中的未达轻微伤与轻微伤的刑罚均值之间,在袭击对象为3人时,刑罚均值又高于二者,中位数的比较结果则基本相同。

表3 袭警罪非典型有效样本统计表

二、基于实践案例对袭警罪的理性反思

(一)袭警罪的保护法益与限制

袭警罪的保护法益是复合法益,主要法益为警察职务的正常执行,次要法益为警察的人身安全,且后者仅限于轻伤的限度内。

首先,个罪保护法益的确定,宏观上取决于规定该罪法条的体系位置[1]。在考察具体法益时,应当回归到分则体系中来观察某一犯罪的保护法益。袭警罪被归置于“妨害社会管理秩序罪”一章中,保护的法益应当是国家机关对社会的管理秩序,具体而言是人民警察职务的正常执行。

其次,法益的界定受刑法条文的立法表述及其构成要件的反制,这是基于刑法解释在形式上的正当性要求[2]。从条文用语上看,成立袭警罪要求“暴力袭击……人民警察”,加重情形要求“严重危及其人身安全”,这表明本罪的设立还考虑了对警察人身的不法侵害。袭击造成的不法侵害应当包括两个层级:第一层级仅要求存在一般性的攻击、击打行为,这类袭击行为往往会造成物理性的身体损伤;第二层级则要求袭击行为有造成重伤及以上的危险,比如使用枪支、管制刀具、驾驶机动车撞击等,这是决定是否适用加重情节的关键。其中,第二层级应包括两种情况:袭击行为没有造成任何实害结果,但具有造成重伤的具体危险;袭击行为造成了轻度伤害(轻伤/轻微伤),同时有造成重伤的危险。

最后,某一犯罪的保护法益还需要受到刑罚的反制,以实现罪刑相适应。同样是加重情形,袭警行为“严重危及其人身安全的,处3年以上7年以下有期徒刑”,故意伤害致人重伤的法定刑为3年以上10年以下,由于本罪的保护法益包括人民警察的正常公务活动及其人身安全,而故意伤害罪的保护法益只有人身安全,在同等伤害条件下,袭警罪的法定刑上限只会高于10年。所以,袭警罪的加重刑所涉及的人身法益只能限于轻伤范围内。

(二)入罪标准的走低及其审视

通过袭警罪立法沿革与司法实践可以发现,袭警的入罪标准呈现走低趋势,主要表现为袭警罪的保护法益的过度前移、“暴力”认定的过度虚化等。入罪标准的无限降低并不合理,而且会带来诸多问题。

1.保护法益的前移与置换

从立法沿革和实践运作可以窥见,对袭警行为的关注逐渐转向警察的人身安全法益。1997年刑法典通过起初并无袭警的独立条款,袭击警察与袭击普通的国家工作人员没有区别,通常的暴力袭警行为直接以妨害公务罪论处。这一阶段,是否成立妨害公务罪的焦点集中在“妨害公务罪的暴力和威胁程度”上,对此主要存在行为犯说、具体危险说、抽象危险说、实害犯说,不管采取哪一种观点,其落脚点均在于对“公务”的影响上[3]。

2015年《刑法修正案(九)》在《刑法》第二百七十七条之后增加了第五款,要求对袭警行为依照妨害公务罪的一般条款从重处罚。将袭警行为单独列出并从重处罚有其特定的社会背景,司法实践中,袭警罪的门槛也在逐渐降低。有人曾统计,在527件妨害公务案件中,使用暴力手段但未致执法人员身体损伤或者身体损伤未达轻微伤标准的,有45件案件以妨害公务罪提起公诉,占样本总量的8.5%[4],根据本文的统计,这一比例在近两年已经达到28%。可见,无论从规范层面还是在司法实践中,对袭警的认定基本完成了从公务法益到人身法益的置换。

2021年《刑法修正案(十一)》将袭警行为独立成罪并设置了加重刑,警察人身安全法益的重要性已经完全显露。在完成法益置换的前提下,实务部门对是否成立袭警罪已经转向了以“人身安全”为核心,这主要表现在对警察的攻击是否达到轻微伤已经不重要,只要对警察“动手”即可成立袭警罪。在典型有效样本中,28%的袭警罪并不要求造成轻微伤;非典型有效样本在未表明伤情程度的情况下均可构成袭警罪。与以前相比,袭警行为是否构罪的判断从以前是否阻碍职务执行演变为行为人是否打人。

可见,以前是否影响公务的正常执行是判断成立妨害公务罪的核心,暴力行为是其判断要素;而如今暴力行为已经成为袭警罪的核心,且成为唯一判断要素。保护法益前移,入罪判断标准由公务法益被置换为人身安全法益。

2.“暴力”认定的过分虚化

由于袭警罪的法益被置换为警察的人身安全,实践中只要存在攻击警察的行为即可成立袭警罪。据此,现在几乎占据主流的观点认为袭警罪属于抽象危险犯。有观点指出,袭警罪的暴力“是客观上具备妨害公务执行的抽象危险的轻微暴力”[5]。少数观点认为不能将针对警察职务的袭警罪与妨害公务罪视为抽象的危险犯,而是具体危险犯[6]。笔者认为,不应对袭警的暴力行为不设任何限制。

第一,袭警罪的体系位置表明“暴力袭击正在依法执行职务的警察的行为还是妨害公务这一点没有发生变化”[7],是否成立袭警罪应当以具体影响警察职务的执行为判断核心,而非判断行为人是否存在攻击行为。其一,警察职务的正常执行与暴力行为并不具有必然的关系,存在暴力行为不一定能阻碍警察职务的执行,没有暴力行为就未必不能阻碍警察职务的执行。其二,根据我国刑事立法传统,是否入罪还应该结合法益被损害的程度来定夺,故而暴力行为应结合执法活动受到实质性阻碍,即曾被中断或终止进行考察,而不能是单纯地以有“撕咬、踢打、抱摔、投掷等”行为表现就可将人入罪[8]。其三,虽然行为人的暴力袭击行为具有十分重要的价值,但落脚点仍应当是该行为是否足以影响警察职务的执行,以后者为判断标准则是将判断的中心从警察转移到了行为人身上。

第二,对袭警罪不设任何门槛将导致警察武力执法权丧失应有的价值,也会不当损害公民的权利。首先,笔者并不否认,不能仅根据暴力的损伤程度决定是否成立袭警罪,但是,暴力程度应当是判断警察职务是否被影响的重要根据。其次,警察作为国家机器运转的执行者具有武力执法权,在大多数的袭警案件中,被执法者往往是因为民事纠纷、醉酒、违反交通规则等原因与警察发生冲突,使用管制刀具等武器攻击警察在实践中并不多见[9]。因此,在通常情况下,作为经过专门执法训练的警察有足够的能力制止不法侵害,若对袭警的暴力不设任何门槛,那么规范警察武力执法的法律文件意义何在?最后,众多轻微暴力袭警的实质是公民个人自由的限度与警察执法权的冲突,与其放纵执法相对人的轻微暴力使其承受牢狱之苦,不如采取必要措施压制公民的一时冲动,给予一定的非刑事制裁。

第三,只要暴力袭击人民警察就可以追究刑事责任会使行政处罚被虚置。其一,《治安管理处罚法》第五十条规定了阻碍人民警察依法执行职务的,从重处罚。那么,此处的治安处罚与暴力袭警的界限在哪?如果认为治安处罚是非暴力、威胁行为,那么此时仅存的可能仅限于单纯的辱骂这样的情形,如果就此对公民处以行政处罚,恐怕难以为民众所接受。其二,治安管理处罚与刑罚之间的差距较大,治安拘留最高是20天,而根据本文的统计发现,在暴力袭警未达到轻微伤的135个案件中,被判处缓刑的有32例,实刑的有103例。实刑中管制1例,拘役19例,有期徒刑83例,拘役的最低刑期为3个月。在警察经过执法训练并具有武力执法权的情况下,让没有造成轻微伤的执法相对人承担近3个月甚至6个月以上的监禁的必要性值得研究。

(三)袭警罪刑法属性的厘清

1.辅警是否属于袭警罪的对象

关于袭警罪的对象也存在争议,一种观点(身份论)认为,辅警、协警等不具有正式编制的警察不属于袭警罪的对象[10],相反的观点(职务论)则认为,应当以职务论为基础,淡化身份论[11],警务辅助人员同样属于是袭警罪保护的对象[12]。

笔者认为,辅警应属于袭警罪的对象。第一,辅警虽然没有正式的编制,但是其辅助执法的地位是得到法律文件承认的,辅警的辅助执法行为当然也应受到刑法的保护。第二,从执法权威性角度说,辅警有统一的工作证件,统一着装,持证上岗,可以代表国家机关,加之存在正式编制的人民警察在场,执法的权威性与正当性便会得到强化。第三,从普通民众的信赖利益角度说,一般民众对辅警也存在着信赖利益。第四,最高人民检察院《关于合同制民警能否成为玩忽职守罪主体问题的批复》、全国人大常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》等均明确承认不具有正式编制但是从事公务人员的国家工作人员地位。

2.抽象危险犯还是具体危险犯

袭警罪属于危险犯已经是没有争议的事实,但问题是该罪属于抽象危险犯还是具体危险犯?笔者认为,袭警罪不是抽象危险犯。抽象危险犯的主张者实际上认为,攻击警察的行为影响到了公务的正常执行。如前文所述,警察职务的执行与暴力行为的行使并不总是具有必然关系,轻微的暴力并不会影响职务的正常执行,所以,只要承认袭警罪保护的主要法益是警察职务的正常执行(或者说是公务法益),就不应以暴力的有无作为袭警罪的入罪标准。

之所以认为袭警罪是具体危险犯,原因在于:首先,随着犯罪事实的复杂化以及同一罪名下犯罪构成要件的多元化,危险犯并非抽象与具体的简单二分[13]。毫无疑问,就具有危险犯性质的具体罪名所保护的法益而言,无论是抽象危险犯还是具体危险犯,其中的“危险”均是没有发生实害结果的危险。相比之下,抽象危险犯的处罚范围更为前置。为避免具体危险犯在司法实践中异化为抽象危险犯,有必要通过一定的外在、客观的现实危害后果表征具体危险,以此来表明行为具有法益侵害性[14]。其次,袭警罪保护的核心法益是警察职务的执行,该公务法益也有必要通过一定外在的现实后果来证明其法益侵害性。笔者认为,警察人身安全法益是否受损须服务于警察职务能否正常进行。最后,“具体危险”在袭警罪不法侵害的两个层级中有不同的表现,在此意义上说,袭警罪可谓“复合型”具体危险犯。第一层级仅要求存在一般性的攻击、击打行为,这类袭击造成物理性的身体损伤应当服务于是否妨害警察职务执行的判断,至少应当在未造成轻微伤的范围内予以出罪。第二层级则要求袭击行为有造成重伤及以上的危险,使用枪支、管制刀具、驾驶机动车撞击等是其常见的表现形式,这一层级的不法侵害是典型的具体危险犯。就第一层级而言,是否妨害警察职务的执行是入罪的核心,对警察的身体暴力应当服务于影响职务行为的认定。所以,在第一层级内,攻击警察但警察未受伤或者未达到轻微伤的情况下,一般不会影响到警察职务的正常执行,不应认为是袭警罪。在非紧急情况下警察明显未履行规范执法程序,不宜以袭警罪论处。非紧急情况下警察履行规范执法程序、行为人造成1人以上轻微伤,可以袭警罪论处。因此,只有在警察履行规范执法程序,行为人攻击警察造成1人轻微伤的,才可成立袭警罪。就第二层级而言,由于行为人的行为方式具有严重侵害法益的可能,不法行为的危害性已经足以影响警察职务的执行,普通警察使用武力执法也未必能压制这类不法侵害,这种不法侵害是典型的具体危险犯,法条表述也能够表明这一点。

3.袭警罪与妨害公务罪的关系

袭警罪与妨害公务罪是特殊与一般的关系基本已成为共识。需要注意的是,袭警罪的成立必须存在暴力行为,非暴力行为不可能构成袭警罪。但是,妨害公务罪并未将警察排除在该罪的范围外,采取非暴力方法妨害警察公务执行的仍然可能构成妨害公务罪,例如挖沟筑墙妨害警察职务执行的,仍然可以构成妨害公务罪。

三、袭警罪合理适用的进路

(一)规范执法程序消解入罪难题

袭警罪的入罪标准并非一定要纠缠于实体问题,正当程序的设置也可以消解相当一部分的入罪难题。当前,我国人民警察的执法水平虽有较大改善,但仍有较大的完善空间。研究发现,在相当一部分袭警案件中,警察未履行必要的执法程序及执法措施是导致袭警罪入罪的重要原因,在规范执法的前提下,诸多案件完全可以避免入罪。根据现有袭警罪的发生情况,警察在执法过程中至少应当注意并执行以下几点:第一,在并不紧急的治安案件中,警察与执法相对人应当保持一定的距离,避免相对人的直接攻击;第二,在并不紧急的治安案件中,警察应当履行必要的警告程序,可以简短明确的语言告知被执法者立即停止违法行为,否则将采取强制措施,反抗并袭警将构成刑事犯罪;第三,采取强制措施后,再次告知执法相对人,如果反抗、攻击警察的,将构成刑事犯罪。如此,履行必要的告知程序后,如果造成警察轻微伤的,可以袭警罪论处。为此,公安机关应当在完善相关执法规程文件的前提下,通过多种途径强化人民警察的规范程序意识与执法训练。

(二)借鉴“三振出局”实现行刑衔接

为避免袭警罪泛化,可以借鉴“三振出局”模式,实现对袭警行为行刑处罚的有效衔接。“三振出局”也可以称为“事不过三”,该制度的运用最早可以追溯到1926年美国纽约州所制定的波美斯(Baumes)法,最初主要针对犯重罪或重罪未遂之有罪宣告的人而提出,当这类人在第二次或者第三次犯同等严重程度的重罪时,将受到愈来愈重的惩罚[15]。“三振出局”的要义在于给行为人一定的犯错机会,行为人继续犯错意味着先前对行为人的宽宥是无效的,此时就没有必要再对行为人持宽容态度。在袭警案件中,虽然警察在执行职务过程中保持了适当距离、履行了必要且适当的警告程序,但如果行为人仍然以某种形式对警察人身进行击打时,也并不意味着必然要作入罪处理。在未达到轻微伤的情况下,完全可以通过民事赔偿、行政处罚、批评教育的方式处罚行为人,这些手段足以实现犯罪预防。对没有达到轻微伤的袭警行为,可以给予行政处罚并记录在案。如果行为人之后再次实施袭警行为,不论是否造成轻微伤的损害,均以袭警罪论处。这种处理方式可以缓解警察的人身安全与行为人自由之间的紧张关系,在法秩序容许的范围内实现各方利益的平衡。

(三)植入刑事政策应对紧急状态

紧急状态下,对某些袭警行为应予以一定的从宽和谅解。紧急状态并非社会常态,但紧急状态措施可能呈现常态化,新冠疫情防控即如此。一方面,紧急状态采取的防控措施对于维护人民生命安全几乎具有决定性的意义,对重点人群的隔离措施与疫情防控而言是有效的;另一方面,身处封控区域的公民可能会遭遇生活物资的断供、精神上的压抑、紧急情况需要(如家人受伤、生病)等各种问题,难免容易与负有疫情防控职责的警察发生冲突。这种冲突从根本上就表现为个人利益与社会利益的冲突,由此引发轻微的警民冲突时,国家应当克制刑罚权的发动,甚至基于紧急状态应对的需要,行政处罚都不是必要的。这类紧急情况背景下,要避免刑法从功能主义滑向工具主义、应急目的的非理性以及应急权力制约弱化等倾向,仍需要坚持刑法的核心原则、刑事诉讼程序、法益衡量原则等[16]。