南海北部琼东南盆地烃源岩发育特征与气源综合分析

2023-01-10刘昆宋鹏胡雯燕李虎毛雪莲

刘昆,宋鹏,胡雯燕,李虎,毛雪莲

1.中海石油(中国)有限公司湛江分公司,湛江 524057

2.中海石油(中国)有限公司海南分公司,海口 570312

琼东南盆地新生代油气地质条件较复杂,具有发育多套烃源岩的复合含油气系统,富含以天然气为主的多种油气资源[1-3]。琼东南盆地早期油气勘探活动主要集中于盆地西部水深<300 m的浅水区,而盆地70%油气资源主要集中于目前油气勘探程度尚低、水深>300 m的深水区域。近年来,琼东南盆地油气勘探逐渐从浅水区向深水区拓展,在盆地南部深水区中央坳陷峡谷水道先后勘探发现了陵水17、陵水18及陵水25等大中型商业气田,展现出深水区巨大的油气勘探潜力[4-6]。琼东南盆地不同的构造带天然气藏分布及产出特征差异显著,油气勘探中先后发现生物气、油型气和煤型气及非常规气(水合物)等多种类型的天然气资源,且其烃源岩构成及成因较复杂[7]。目前,对于琼东南盆地不同区域不同层系,尤其是对中央坳陷带深水区不同类型烃源岩发育模式和分布特征等还缺乏深入系统的综合分析研究,进而严重影响和制约了该区油气资源全面评价预测与油气勘探部署。鉴此,本文拟通过琼东南盆地典型钻井样品的地质地球化学分析,充分结合区域构造沉积演化特征及地震地质解释,重点聚焦盆地不同时期不同区域古环境与沉积相特征及其对不同类型烃源岩发育模式的控制影响作用研究,旨在为该区有利油气勘探区带综合评价与钻探目标预测优选及井位部署决策等提供指导与参考。

1 区域地质及勘探概况

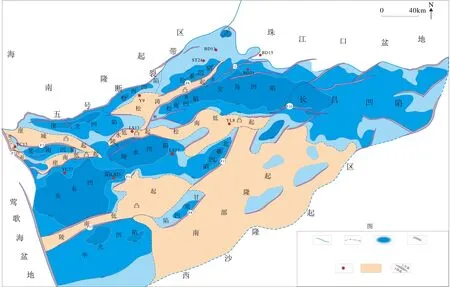

琼东南盆地位于海南岛与西沙群岛之间海域,呈NE-SW走向展布,是南海北部大陆边缘西区新生代主要的断陷盆地,具有“下部古近系断陷,上部新近系及第四系坳陷”的双层结构和凹隆相间的基本特征。盆地由北向南,可划分为北部坳陷带、中部隆起带、中央坳陷带和南部隆起带4个主要一级构造单元(图1)。北部坳陷包括崖北凹陷、松东凹陷、松西凹陷;中部隆起由崖城凸起、松涛凸起、陵水低凸起和崖南低凸起构成;中央坳陷主要由崖南凹陷、乐东凹陷、陵水凹陷、松南凹陷、北礁凹陷、宝岛凹陷和长昌凹陷所构成。

图1 南海北部琼东南盆地新生代构造区划及构造单元分布基本特征Fig.1 Tectonic division of Qiongdongnan Basin in the northern South China Sea

盆地新生代沉积充填序列主要由古近系、新近系和第四系组成,其中古近系包括始新统、渐新统崖城组和陵水组,新近系主要为中新统三亚组、梅山组、黄流组及上新统莺歌海组,第四系主要为乐东组。始新统以湖相沉积为主,为盆地早期断陷的产物;下渐新统崖城组形成于断陷晚期,其沉积环境由早期断陷湖盆逐渐转变为断陷晚期半封闭海湾环境,主要沉积充填了浅海相和海岸沼泽平原沉积,是盆地古近系主要烃源岩。上渐新统陵水组则主要以滨浅海相沉积为主,沉积充填了一套半封闭浅海相烃源岩。中新世盆地进入大规模海相坳陷期,整体处于浅海——深海的沉积环境,这一时期盆地中央坳陷区沉积了巨厚海相碎屑岩沉积,部分区域形成了一套海相陆源潜在烃源岩。

琼东南盆地油气勘探自20世纪70年代以来历经半个多世纪,迄今已取得了重大突破和进展。最新油气资源评价表明,琼东南盆地剩余油气资源潜力达到2万亿m3,且盆地油气勘探目前仍处于早期勘探阶段,剩余资源潜力巨大。油气有机成因理论及勘探实践证实,沉积盆地油气资源潜力主要取决于其烃源岩物质基础,即烃源岩发育展布规模及其质量优劣;因此,盆地烃源岩发育展布、规模及其质量的研究至关重要。前人对琼东南盆地烃源岩研究已有一些重要的成果及认识,认为该区渐新统海岸平原煤系地层是盆地主要气源岩,具有较大的生气能力,是琼东南盆地首个大型气田崖城13-1的主要贡献者[1],但随后围绕崖南凹陷集中重点实施油气勘探,成效并不理想,仅发现一些小型气田和含气构造,因此,对于渐新统海陆过渡相烃源岩是否在盆地广泛分布一度尚存疑虑,直到盆地南部深水区乐东-陵水凹陷陵水17深水大气田的勘探发现,并获得了其天然气地球化学特征与崖城13-1天然气一致的重要证据,充分证实了琼东南盆地渐新统煤系烃源岩发育展布规模及其供烃系统并非局限分布,具有该盆地主力烃源岩地位及油气成藏主要贡献者的重要作用。

鉴此,本文从盆地构造沉积演化特征和元素地球化学的角度,针对琼东南盆地主要烃源岩系形成环境和分布特征展开研究,重点分析渐新统海岸平原相煤系和半封闭浅海相陆源烃源岩的古地理环境条件,同时亦分析探讨中新统海相陆源潜在烃源岩生烃潜力,以期为盆地进一步的油气勘探部署及有利油气勘探区带评价提供重要地质依据。

2 烃源岩形成演化及分布特征

根据大量的钻井地球化学分析数据,充分结合盆地构造沉积演化及充填特征与地震地质分析解释结果,以及不同凹陷不同区带油气地球化学特征与烃源岩系统全面的对比,综合判识确定琼东南盆地新生代区域上主要发育始新统湖相烃源岩、渐新统海陆过渡相-半封闭浅海相煤系烃源岩及中新统浅海-半深海相陆源潜在烃源岩。这个时期的烃源岩受到不同构造演化阶段及沉积环境的控制,其沉积特征、生源母质类型、生烃潜力与分布特点等均存在较大差异。

2.1 始新统湖相烃源岩

始新世时期受太平洋板块向欧亚板块俯冲作用的影响,盆地基底在NW-SE向拉张应力场作用下开始张裂,形成了NE向展布的半地堑断陷湖盆群。该时期盆地的分割性很强,处于隆凹相间构造格局,接受断陷期充填,盆地整体连通性差[8]。始新统烃源岩主要为中深湖相沉积,该套烃源岩在琼东南盆地内尚未钻遇,但与珠江口盆地已钻始新统文昌组烃源岩的地震相特征极其相似,且莺9井及宝岛15区钻井获原油的生物标志化合物特征显示有来自始新统湖相烃源岩的贡献[9]。该套地层受早期断陷控制,由于张裂是从盆地北部开始逐渐向南传递,所以始新统地层厚度表现为北部凹陷厚、南部凹陷薄的特点,主要集中在箕状半地堑的控凹断裂下降盘(图2),在北部坳陷带呈NE向窄条带状展布,在中央坳陷带乐东、陵水凹陷分布较为局限。

图2 琼东南盆地始新统与珠江口盆地始新统沉积地震相特征对比Fig.2 Comparison of the Eocene seismic facies between the Qiongdongnan Basin and the Pearl River Mouth Basin

2.2 渐新统海陆过渡相——半封闭浅海相陆源烃源岩

渐新世早期由于印支地块旋转挤出,导致红河断裂体系左旋走滑,盆地西区沿1号断裂带拉分,越靠近走滑断层尾部的区域伸展分量越大,使盆地呈向西张开的喇叭状几何形态,西部伸展大于东部,南部大北部。因此,从崖北凹陷至乐东凹陷渐新统崖城组向南逐渐变厚,而且崖城组的地层厚度横向分布稳定,地貌整体较平缓,有利于成煤,是盆地烃源岩发育最重要的时期。崖城组沉积时期各凹陷间分割性减弱,凸起范围有所缩小,沉积环境有多水系、多物源的特点,

早期表现为海陆过渡相沉积环境,中晚期则变为半封闭浅海沉积环境。海岸平原为琼东南盆地崖城组烃源岩发育的主要沉积相类型之一,除了在中央坳陷周缘及南部隆起区大面积分布外,崖城脊、崖城凸起东南倾没端、松涛凸起北坡均有海岸平原发育,厚度薄而稳定,一般小于300 m。由于崖城组沉积时平缓的地势,该时期的滨海相与一般波浪作用为主的砂质滨海不同,多以潮汐作用为主,此种滨海含较多的沼泽、潟湖和潮坪沉积,亦可形成含煤层系,这种富含煤的滨海相分布广泛[9]。总体上,盆地崖城组烃源岩具有广覆式分布特征(图3),不局限于凹陷中心,是盆地主力烃源岩层系。到渐新世晚期(陵水组沉积期),海侵范围继续扩大,水深增加,古地貌格局与下伏地层仍具有继承性,中央坳陷带沉降加速,浅海相沉积展布规模扩大,主要在凹陷中央呈长条形展布,这种半封闭浅海环境也有利于有机质富集。该时期近源扇三角洲较为发育,形成前扇三角洲与近岸浅海相源岩组合,与海岸平原含煤源岩相比,浅海相源岩中的有机质既可来源于陆生高等植物生源,亦可来源于水生浮游植物,具有双源特征[10-11]。总之,崖城组是盆地渐新世主力烃源岩,主要由海岸平原煤系、碳质泥岩,半封闭浅海相暗色泥岩3种岩石类型所构成,其生源母质主要来自陆源高等植物。由表1可以看出,煤系地层有机碳(TOC)平均含量为52.03%;碳质泥岩TOC平均为8.44%;煤层与碳质泥岩有机碳含量普遍较高,达到好的烃源岩标准。暗色泥岩TOC平均为0.88%,接近1%,达到中等烃源岩标准,烃源岩总体有机质丰度高,生气潜力最好。

图3 南海北部琼东南盆地下渐新统崖城组沉积相区域展布特征Fig.3 Regional sedimentary facies of the Yacheng Formation (Early Oligocene) in Qiongdongnan Basin

2.3 中新统海相潜在烃源岩

中新世后盆地进入裂后坳陷充填期(三亚组、梅山组、黄流组沉积期),海侵范围继续扩大,沉积环境逐渐转变为浅海——半深海。三亚组沉积期水深相对较浅,以滨浅海相为特征,该时期在盆地东北部的长昌凹陷北缘最先形成陆架陆坡体系雏形。梅山组沉积期,海相沉积范围进一步扩大,水体继续加深,地层厚度普遍不大但横向分布稳定,反映沉积时地势较平缓。黄流组沉积时期盆地进入加速坳陷阶段,断裂基本停止活动,盆地北部形成典型的被动大陆边缘陆架坡折体系,开始出现半深海沉积。中新统烃源岩在不同凹陷分布存在差异,其在中央坳陷带陵水——乐东凹陷沉积最厚,平均达3 000~5 000 m,泥岩占比高达70%,整体为一套巨厚的半深海——深海泥岩。目前已钻遇中新统的探井大多数位于盆地边缘或斜坡带,黄流组和梅山组泥岩TOC含量平均值为0.6%~1%,为中等烃源岩,三亚组均值0.58%,属于较差烃源岩(表1),但中新统烃源岩在横向上与纵向上都具有明显的非均质性,局部层段有机质丰度高,如陵水凹陷LS13井黄流组、梅山组TOC含量均小于1%,而三亚组泥岩有机质丰度局部较高,TOC均值1.12%,为好烃源岩级别;在乐东凹陷YC27井黄流组泥岩段TOC平均含量明显高于梅山——三亚组,部分层段平均值达2.2%。中新统在北部坳陷带与中部隆起带埋深1 000~3 000 m,处于非成熟——低成熟阶段,但在中央坳陷带西区乐东凹陷由于晚期快速沉降,埋深超过4 000 m,现今成熟度R0平均达到1.4%, 正处于生气高峰,其产烃率大多数为40~90 mgHC/g,其生烃潜力不容忽视[12-13]。

表1 琼东南盆地第三系烃源岩岩性特征及有机质丰度综合评价Table 1 Comprehensive evaluation of lithologic characteristics and organic matter abundance of the Tertiary source rocks in Qiongdongnan Basin

3 烃源岩形成的古环境分析

烃源岩发育受控于物源输入、古生产力、古气候及保存条件等多种环境因素影响,目前用于烃源岩沉积环境的判别主要有常量元素法、微量元素法及同位素相关参数比值法等[14]。因此,本文主要通过元素地球化学方法来对琼东南盆地烃源岩形成时的古环境特征展开分析。

3.1 烃源岩形成的古生产力特征

生产力是指生物在能量循环过程中固定能量的速率,即单位面积、单位时间内所富集的有机物含量,古生产力高的沉积环境容易富集有机质形成好烃源岩。生产力通常用 g·m-2·a 的有机碳或 k·cm-2·a的能量来表示。通过主量或微量元素定性衡量古生产力是目前较为常见手段,国内外学者提出不同元素的判断方法, Dymond、Francois等提出了各自的基于Ba沉积通量计算初级生产力的公式[15-16];Murray提出用Al/Ti定性分析古生产力[17]。沉积物梯度淋溶实验,发现95%以上的Ti存在于残渣矿物相,而约50%的Al与生源组分结合,因此,Al/Ti值取决于清除作用的生物数量,可以反映古生产力。韦刚健[18]则认为Al不仅来自陆源输入,海洋沉积物中同样存在明显的自生Al富集, 往往与生物硅的捕获有关,可以反映表层海水生产力的变化。Ti则主要来自陆源碎屑含量,在大陆边缘盆地Al/Ti值是陆源碎屑和海洋生物自生富集的综合响应。因此,本文选取Al/Ti比值来判断琼东南烃源岩形成时古生产力条件,包含原生和陆源输入两种因素。分析结果表明,Al/Ti值与TOC显示出较高的正相关性(图4)。从地质时间上看,Al/Ti值渐新世最高,反映了琼东南盆地渐新世海陆过渡——半封闭浅海环境物源输入充足,古生产力较高,中新世逐渐开阔大洋环境,陆源输入影响变小,Al/Ti值与TOC随时间同步降低。从区带上看,中央坳陷受到陆源供给与海洋浮游生物的初级生产力双重贡献,其Al/Ti比值要明显高于北部坳陷带和中部隆起带,说明中央坳陷带深水区的古生产力要高于浅水区,易于形成好烃源岩(图5)。

图4 琼东南盆地不同层位烃源岩Al/Ti值与TOC相关性特征Fig.4 Correlation between Al/Ti values and TOC contents of typical source rocks in different strata and tectonic regions of the Qiongdongnan Basin.

图5 琼东南盆地各区带Al/Ti值分布特征及表征的古生产力特点Fig.5 The Al/Ti values of typical source rocks in different strata and tectonic regions of the Qiongdongnan Basin

3.2 烃源岩形成的古气候特征

气候变化是影响生物发育和有机质形成的主要因素之一,温暖的气候有利于植物的生长,而寒冷的气候生物生长受到抑制。干燥少雨的气候条件下,入海径流量小,陆源有机质输入减少,水体营养矿物质含量降低,使水生浮游生物生长受限制,原始有机质生产力低。而在潮湿多雨气候条件下,入海径流量大,带来丰富的陆生植物和营养物质,使水生浮游生物得以大量繁衍,从而使有机质生产力提高[19]。元素地球化学是推断古气候常用的有效方法之一,常量元素和微量元素的分配特征和相关比值变化在一定程度上指示着古气候环境的演化历程。岩层中元素的分配一方面取决于元素本身的物理化学性质,另一方面又受到古气候、古环境影响。目前古气候的研究方法有Ca/Mg比值法、稀土元素∑REE值法、气候指数“C”值法,本文选用兰州地质研究所提出微量元素与常量元素比“C”值法来半定量判别研究区不同时期古气候特征[20]。在潮湿气候条件下,沉积岩中Fe、Mn、Cr、V、N、Co等元素含量较高,在干燥气候条件下,由于大气降水减少,地表水分大量蒸发使盆地水介质的碱性增强,Ca、Mg、K、Na、Sr、Ba等被大量析出沉积在水底,因此岩石中它们的含量相对较高。因此,可以利用这两类元素的比值计算气候指数“C” 值:C=(Fe+Mn+Cr+Ni+V+Co)/(Ca+Mg+Sr+Ba+K+Na)。图6是根据样品分析得出不同时期的“C”值变化特征,从气候指数分布来看,早渐新世(崖城组)气温较晚渐新世(陵水组)沉积期温暖,早中新世温度上升达到阶段峰值,随后气候逐渐变冷,直至进入第四纪冰期,这与氧同位素变化揭示的全球温度变化趋势是一致的。崖城组沉积期处于海陆过渡相沉积环境的同时叠加了温暖的气候条件,易于生物的生长发育,成为了琼东南发育好烃源岩的最佳时期,这与目前钻探揭示的高丰度烃源岩主要集中在崖城组的现象是吻合的。

图6 琼东南盆地渐新世——中新世气候指数特点及沉积古气候环境特征Fig.6 Characteristics of the Oligocene-Miocene climate index and sedimentary paleoclimate environment in Qiongdongnan Basin

3.3 烃源岩形成的水动力特征

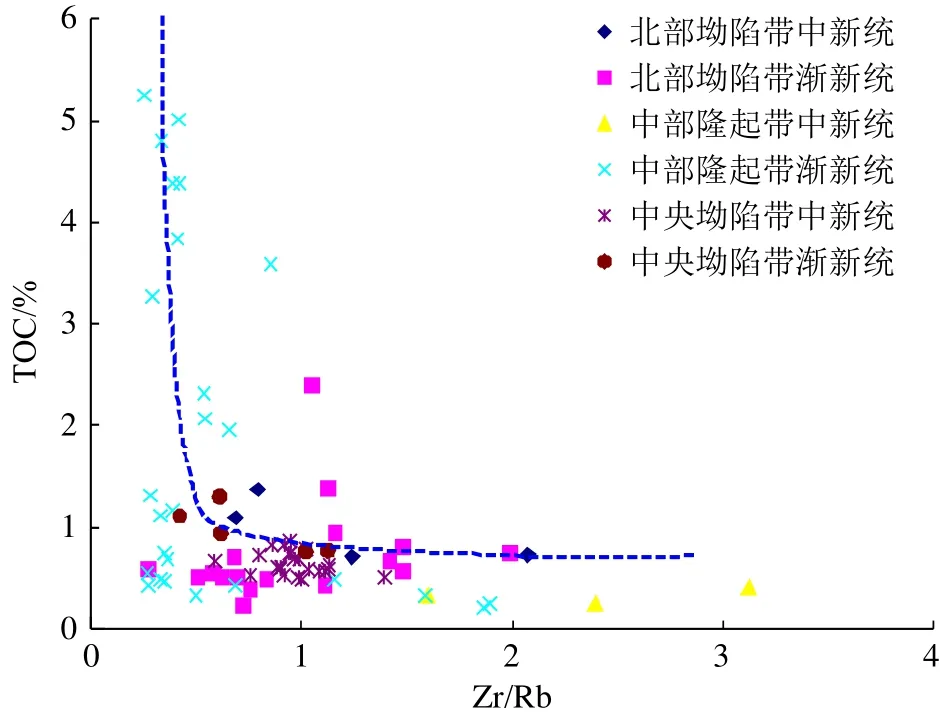

有机质保存与水动力条件有较大关系,一般情况下沉积岩粒度特征是沉积时水动力强度的反映,黏土等细粒物质组分的增加,指示水体趋于平静。锆 (Zr)是典型的亲陆惰性元素,主要以锆石等稳定重矿物形式沉淀于滨浅海区,碎屑岩中Zr含量常被作为指示物源区距离海岸线远近的标志[21]。赵一阳[22]对我国浅海沉积物的研究表明,Zr通常富集于砂岩,而泥沉积区是Zr的低值区,这说明Zr的高值总是与粗粒沉积岩相对应,反映出高能环境。铷(Rb)在海相沉积岩中主要以硅酸盐态赋存于黏土、云母等细粒或轻矿物中,易沉淀于低能环境[23]。因此,用Zr/Rb比值可反映水动力的强弱,水动力弱有利于有机质保存,海相好烃源岩一般形成于不受波浪干扰安静的弱水动力环境[24]。 琼东南盆地水动力大小和烃源岩有机质丰度表现出很好的负相关性(图7),有机质丰度高,水动力弱,反之亦然。Zr/Rb值的分布特征表明,不同区带烃源岩水动力条件有明显差别,北部坳陷水动力相对较弱,其次为中央坳陷带,中部隆起带受波浪作用水动力最强。因此,北部坳陷带有机质保存条件最好,其次是中央坳陷带,中部隆起带有机质保存条件最差(图8)。从地质时期看,渐新世崖城-陵水期Zr/Rb值要低于中新世三亚——梅山组期,这与渐新世琼东南整体处于半封闭——局限海弱水动力沉积背景相符,到中新世逐渐演变为广海环境,整体水动力条件增强。

图7 琼东南盆地不同层位烃源岩Zr/Rb值与TOC相关性特征Fig.7 Correlations between Zr/Rb ratios and TOC contents of typical source rocks in different strata and tectonic regions of the Qiongdongnan Basin

图8 琼东南盆地各区带Zr/Rb值分布所表征水动力条件特点Fig.8 The Zr/Rb values of typical source rocks in different strata and tectonic regions of the Qiongdongnan Basin

4 烃源岩沉积演化特点及展布

根据琼东南盆地油气勘探实践及烃源岩对比结果,结合烃源岩形成的岩相古地理背景以及无机地球化学元素分析,综合判识该区烃源岩主要形成于3个时期,发育4种类型,其形成沉积环境与展布特征如下(图9)。

图9 南海北部琼东南盆地新生代烃源岩沉积演化特征及展布Fig.9 Sedimentation evolution and source-rock distribution in Qiongdongnan Basin

4.1 始新世中深湖相烃源岩

始新统形成于断陷湖盆充填阶段,主要为陆相湖泊沉积。北部坳陷带中深湖沉积主要发育在控洼断层下降盘,厚度较大,是始新统烃源岩最有利的发育区带;中部隆起带主要为滨湖相沉积,呈环带状分布;中央坳陷带湖盆拉伸扩张时间晚于北部坳陷带,中深湖相地层厚度较北部坳陷带薄,始新统湖相烃源岩分布受到了一定程度的限制。

4.2 早渐新世海陆过渡相烃源岩

崖城组沉积时期北部坳陷带以海陆过渡相为主,发育海岸平原,中央坳陷带以滨浅海相沉积为主,中部隆起带发育海陆过渡相沼泽。地球化学分析表明,崖城组烃源岩在不同区带沉积环境存在差异,总体上气候温暖,古生产力较高;北部坳陷带沼泽周边地区水动力弱,以陆源高等植物的输入为主;中央坳陷,物源充足,底栖藻类也相对发育,是崖城组沉积时期最有利于烃源岩发育的区带。

4.3 中晚渐新世半封闭浅海相陆源烃源岩

崖城-陵水组沉积时期海相沉积范围进一步扩大,限制性海相环境减弱,水动力条件增强,以浅海相与滨海相沉积为主,局部发育扇三角洲。地球化学分析表明该时期气候变冷,古生产力较崖城组时期有所降低;中央坳陷浅海区域底栖藻类较发育,较北部坳陷带、中部隆起带古生产力高,水动力条件相对弱,可发育好烃源岩。

4.4 中新世海相潜在烃源岩

中新世早期三亚组沉积气温达到峰值,随后逐渐下降,中新世海侵范围不断扩大,形成了滨海、浅海以及半深海相沉积环境,中部隆起区水动力条件较强,不利于烃源岩的保存;中央坳陷带外浅海——陆坡半深海区域,水动力相对较弱,底栖藻类发育,仍接受隆起区物源输入,是潜在好烃源岩发育区。

5 天然气勘探成果与气源综合分析判识

天然气气组分主要由C1——C7轻烃组成,一般难以与烃源岩建立直接联系[25]。因此,本文通过天然气组分特征及天然气碳同位素这些地球化学“指纹”来解析天然气成因,追踪天然气来源[11,26]。琼东南盆地天然气组成以烃类气为主(除宝岛19区高含CO2外),组分变化具有规律性,即从北到南,干燥系数逐渐变大,天然气成熟度增高。北部坳陷带及周边如宝岛凹陷北坡、松东凹陷、陵水低凸起发现的天然气,烃类气甲烷含量为69.2%~86.1%,干燥系数(C1/ΣC1——5)为 74%~91%,大多表现为湿气,且多与凝析油伴生。中央坳陷带如崖南凹陷、深水区乐东-陵水凹陷及松南低凸起,烃类气甲烷含量为 82.9%~95.6%,干燥系数(C1/ΣC1——5)为 91%~98%,主要表现为干气(表2)。甲烷碳同位素值是天然气成熟度的良好指标,北部坳陷及相邻的凸起区天然气甲烷碳同位素偏轻,为-48.65‰~-41.66‰,南部中央坳陷带天然气甲烷碳同位素偏重,为-39.69‰~-34.31‰,说明北部天然气演化程度低于南部,这与干燥系数的变化规律一致。琼东南盆地天然气甲烷同系物碳同位素基本表现为正碳同位素系列,即 δ13C1<δ13C2<δ13C3<δ3C4,不存在倒转情况,说明这些烷烃气是原生型有机成因气,不存在混源现象。天然气中乙烷碳同位素受烃源岩热演化程度的影响比甲烷同位素小,具有较强的母质继承性,一般煤型气乙烷同位素重于油型气,业内普遍以δ13C2-28‰作为划分标准[27-28]。琼东南盆地天然气乙烷同位素值具有自北向南逐渐变大的规律。依上述标准,琼东南盆地天然气成因可划分为两类,一类具有油型气特征,以宝岛-松东凹陷天然气为代表,乙烷碳同位素为-30.92‰~-28.69‰,均小于-28‰;一类表现为煤型气特征,以乐东-陵水凹陷天然气为代表,乙烷碳同位素较重,均大于-28‰。由此判断北部坳陷带天然气以油型气为主,中央坳陷带则以煤型气为特征,而宝岛凹陷北部断阶带宝岛21区位于宝岛主洼和松涛凸起之间过渡带的位置,同位素恰好位于-28‰附近,介于典型油型气和煤型气之间,推测具有北部坳陷与中央坳陷双向供烃的作用,且更偏油型气特征,其同位素值特征与所处构造位置十分吻合。

表2 琼东南盆地主要气田及含油气构造天然气组成与碳同位素特征Table 2 Natural gas composition and carbon isotope characteristics of major gas fields and hydrocarbon-bearing structures in Qiongdongnan Basin

琼东南盆地目前的油气发现以气田为主,且大多未能钻遇中央坳陷带深部的主力烃源岩,气源分析主要通过与已知天然气来源的崖城13-1气田进行气-气对比或通过天然气伴生凝析油的生标特征来判识。如中央坳陷带乐东凹陷陵水25区、陵水凹陷陵水17区中央峡谷水道深水天然气田群与浅水区崖城13-1气田天然气甲烷同系物碳同位素分布特征基本一致,吻合性较高,表明其具有同源或亲缘关系。崖城13-1气田通过烃源岩对比及气源追踪,确证了其主要来自崖南凹陷崖城组煤系烃源岩,而其与深水区乐东凹陷陵水25气田及陵水凹陷陵水17气田群的这种“指纹特征”的相似性,则充分表明中央坳陷带深水区气田群的天然气与崖城13-1气田一样均来自同一下渐新统崖城组煤系烃源岩所提供。北部坳陷带浅水区松涛24区和宝岛凹陷北坡宝岛13区勘探发现的天然气,其甲烷同系物碳同位素值明显偏轻,与中央坳陷带陵水17和陵水25气田群甲烷同系物碳同位素分布曲线偏离较大,表明两者烃源岩供给及来源存在明显差异,推测松涛24区和宝岛13区天然气烃源岩供给可能主要来自始新统湖相烃源岩的贡献。另外,宝岛凹陷北部断阶带宝岛21气田,由于处在北部坳陷浅水区与中央坳陷带深水区之过渡区,甲烷同系物碳同位素分布特征介于以上两者之间,推测其具有一定的混源特征(图10)。

图10 琼东南盆地浅水-深水主要气田群天然气碳同位素指纹对比Fig.10 Carbon isotope fingerprint comparison of natural gas in main shallow-deep water gas fields in Qiongdongnan Basin

大量地球化学分析结果表明,琼东南盆地天然气与伴生凝析油轻烃指纹变化特征基本一致,表明油/气具有成因联系,即油/气同源,故可以采用以气藏伴生凝析油中生物标志化合物作为“桥梁”的方法,分析天然气生源差异,并追踪其气源[29-31]。如北部坳陷带Y9井、ST24井原油生物标志化合物含丰富的C30-4甲基甾烷(图11),与相邻盆地已证实的始新统中深湖相烃源岩之原油特征完全一致或类似,同时ST24区、BD13区井天然气组成及碳同位素特征也表现出典型的油型气特点,则充分表明了盆地北部坳陷带油气主要来自始新统中深湖相烃源岩的贡献。中央坳陷带深水气藏伴生凝析油与北部坳陷带浅水区原油的萜烷分布特征对比则进一步证实了两个区域的烃源岩供给差异明显,北部坳陷带原油基本不存在煤系生源的标志物——双杜松烷(W、T)、奥利烷(OL),而中央坳陷带气藏伴生凝析油,则富含双杜松烷和奥利烷等煤系标志物。如图11所示,中央坳陷带西北部YC13凝析油萜烷生物标志物中双杜松烷(W、T)及奥利烷(OL)异常丰富,这些化合物代表了陆生高等植物尤其是煤系生源母质的重大贡献,且可能主要来源于该区渐新统崖城组海岸平原相之煤系烃源岩。再如中央坳陷带西南部、中部及东部的陵水凹陷LS17、乐东凹陷LS25和宝岛凹陷BD21凝析油生物标志化合物特征非常相似,其萜烷构成及分布中同样富含W、T、OL这三种陆源生物标志物,虽然其相对丰度比YC13凝析油有所降低,但其总体特征没有改变,仍然显示了W、T、OL这三种煤系标志物异常丰富的特点。另外,在原油与凝析油的甾烷系列化合物分布特征上也可看出(图11),崖南凹陷YC13凝析油C27、C28、C29甾烷含量较低,但W、T煤系标志物占绝对优势,而相邻的深水区乐东凹陷LS25和陵水凹陷LS17 及宝岛凹陷BD21凝析油C27、C28、C29甾烷含量峰值有所增加,“W、T”煤系标志物仍然异常丰富,很显然两者的差异主要在于其甾烷构成与分布,C27规则甾烷含量在深水区较高,表明了中央坳陷带深水区尚有藻类等低等水生生物的贡献,亦说明中央坳陷带西南部乐东凹陷和中部陵水凹陷气藏及伴生凝析油的烃源岩供给与其西北部的崖南凹陷尚存在一定的差异。亦即中央坳陷带天然气的烃源岩供给,虽都来自渐新统崖城组煤系及浅海相泥岩之烃源岩,但其生源母质存在一定的差异,崖南凹陷的YC13煤系凝析油气主要来自崖城组海岸平原煤系地层,而陵水凹陷LS17、乐东凹陷LS25及宝岛凹陷BD21天然气则主要来自崖城组海陆过渡相与海相陆源生源母质的共同贡献。

图11 琼东南盆地不同区域(浅水——深水)原油与气藏伴生凝析油甾萜类生标特征对比Fig.11 Comparison in characteristics of biological indicators of steroidal and terpene in gas associated condensate in different areas(shallow-deep water) of Qiongdongnan Basin

6 结论与认识

(1)琼东南盆地烃源岩发育于始新世、渐新世、中新世3个时期,其中渐新统海陆过渡相——半封闭浅海相陆源烃源岩为盆地最重要烃源岩类型,其有机质丰度高,在断陷期分布广;中新统有机质丰度整体中等或偏差,局部区域有机质丰度较高,在深水区沉积充填厚度大、埋藏深,已达成熟门槛,是盆地潜在的烃源岩;始新统湖相源岩,虽然未直接钻遇,但北部坳陷带钻遇油气地化特征表明其主要来自始新统湖相烃源岩的贡献,因此其属于该区重要的烃源岩类型。

(2)琼东南盆地主要烃源岩可细分为4种类型:即始新统中深湖相烃源岩、早渐新统崖城组海陆过渡相烃源岩、中晚渐新统崖城-陵水组半封闭浅海相烃源岩及中新统半深海及深海相潜在烃源岩。综合判识表明渐新统烃源岩形成条件整体上要优于中新统潜在烃源岩,而最有利的烃源岩发育区带主要为南部中央坳陷带深水区,其次为北部坳陷带浅水区。

(3)琼东南盆地北部坳陷带及邻区气田群及含油气构造的天然气具有油型气特征,而其它区域即北部坳陷带以南的广大区域(中央坳陷带、南部隆起带及南部坳陷带等)气田群之天然气均属煤型气。北部坳陷带浅水区油气可能主要来自始新统湖相烃源岩的贡献,而南部中央坳陷带浅水(局部)及深水气田群天然气则主要来自渐新统崖城组煤系烃源岩及半封闭浅海相陆源烃源岩。