南海北部中层水盐度时空变化及盐量输送研究

2023-01-10周莉康建成孟祥春华宇彤

周莉,康建成,孟祥春,华宇彤

上海师范大学环境与地理科学学院,上海 200234

北太平洋中层水(North Pacific Intermediate Water,NPIW)起源于极地地区,为位势密度为26.5~27.0 σθ的盐度极小值水层(约 34.0~34.3 psu),深度在300~800 m。受到海盆尺度环流的影响,NPIW在北太平洋亚热带地区广泛分布,在南海海域,南海中层水被认为是NPIW的延伸[1-2]。

南海中层水主要是NPIW经吕宋海峡进入南海并与南海内部水团混合而成[3-4],是南海北部海域变性最小的大洋型水团[5],位于南海次表层水之下,以低盐为主要特征,分布于400~1 000 m,核心区域深在500 m左右[6-7];中层水团大体上由北向南散布,约在500 m层布满南海海区,在600~800 m层,边界向北部收缩[8]。因南海中层水与太平洋相连,因此,中层水的年代际变化可能反映了全球水文气候环境的变化[9]。

目前,对南海中层水的研究主要集中于NPIW在吕宋海峡处与南海水的交换方式及季节变化特点方面。Qu[10]根据对历史溶解氧资料的分析发现,吕宋海峡水交换具有“三明治”的垂向结构,即上层和底层水从太平洋流入南海,中层水流出南海;韩钦臣等[11]基于对吕宋海峡水交换的月际变化的分析也揭示了类似的特征。多位学者的研究表明,位于水深350~1 350 m的南海水能通过吕宋海峡流出南海,入侵太平洋[12-15];甚至在某些年份,出现无NPIW明显进入南海的现象[3]。NPIW进出南海受到季风驱动的海洋环流控制,从而影响南海中层水的盐度变化[9]。气候平均态意义下,NPIW在南海的入侵局限在吕宋海峡附近很小的区域内,深度为480~500 m,因此,吕宋海峡东侧的盐度明显小于南海内部的盐度;NPIW在春季有一定程度的入侵,随后东撤,夏季基本退至吕宋海峡附近,冬季NPIW入侵最弱[1-2,9,16],整个南海的盐度达到全年最大,这与此时南海经向翻转流在中层水深度范围的北向运动的阻碍有关[16]。南海经向翻转环流驱动南海深层水向南运动并不断上升,持续形成南海中层水[17]。Liu等[9]研究显示,20世纪80年代的南海中层水盐度比20世纪60年代要低,系与南海的经向翻转环流的减弱有关。

过去,由于海洋数据的获取难度大,对南海海水盐度的研究数据多来源于观测数据,研究的时段主要集中于某一年份、月份或者某一特殊时期,空间上主要集中于南海表层及次表层。近年来,海洋再分析产品的发展使得数据获取更方便、全面,促进了南海中层水及深层水的研究,但是少有年代际尺度的研究,而南海中层水作为NPIW在南海范围内的延伸,可能同样携带长期气候变化的信息。因此研究南海中层水盐度的时空变化特征,可从中发现NPIW在南海的入侵、分布随时间的变化特征,能够为研究南海中层水对世界气候变化的响应提供研究基础和有效依据。

因南海中层水与NPIW的混合主要发生在吕宋海峡附近[4,16],因此本研究在研究区域上,选取南海及毗邻的西北太平洋范围为12.25~25.25°N,105.25~140.25°E的区域,拟用1871——2010年再分析资料,分析长时间尺度下,南海北部中层水盐度及其与西北太平洋盐量输送的变化特征。

1 数据和方法

本文所用的盐度数据资料来源于美国马里兰大学和德州农工大学共同研制开发的全球简单海洋同化分析系统SODA2.2.4的月平均资料。SODA2.2.4海洋数据集包括的变量有温度、盐度、海流速度、海表风应力等[18-19]。水平分辨率为0.50°×0.50°,垂直方向为不等间距的分辨率,海表以下共有40层。时间跨度为1871年1月——2010年12月,共140 a 1 680个月份。ENSO历史事件统计表来源于中国气象局国家气候中心,下载网址http://cmdp.ncc-cma.net/download/ENSO/Monitor/ENSO_history_events.pdf。

依据SODA2.2.4数据集中不等间距的深度,采用MATLAB三维可视化技术,逐层分析,确定南海中层水中变化最为明显的一层(深度),作为核心层,展开南海中层水长时间尺度盐度变化特征的研究;并使用经验正交函数(EOF)方法对中层海水盐度的距平场进行时空分解,获取盐度变化的空间分布和时间系数,通过Morlet小波分析其变化趋势和周期特征,揭示盐度的年际变化特征。

为了研究南海与西北太平洋之间的盐量输送关系,取吕宋海峡附近120.75°E断面,根据盐通量计算公式(1)[20-22],计算出断面的盐输送量。

式1中,i和k分别为断面水平方向和垂向网格序号;vi,k为网格(i,k)中心处的法向流速, 向北为正;Δli和 Δzk为第(i,k)网格的宽度和厚度;Si,k为该网格的面积; ρi,k为(i,k)网格的海水密度。盐输运的单位为 Gg/s(1 Gg/s= 106kg/s)。

2 南海北部中层水盐度的变化特征

2.1 南海北部中层水盐度多年平均的空间分布状况

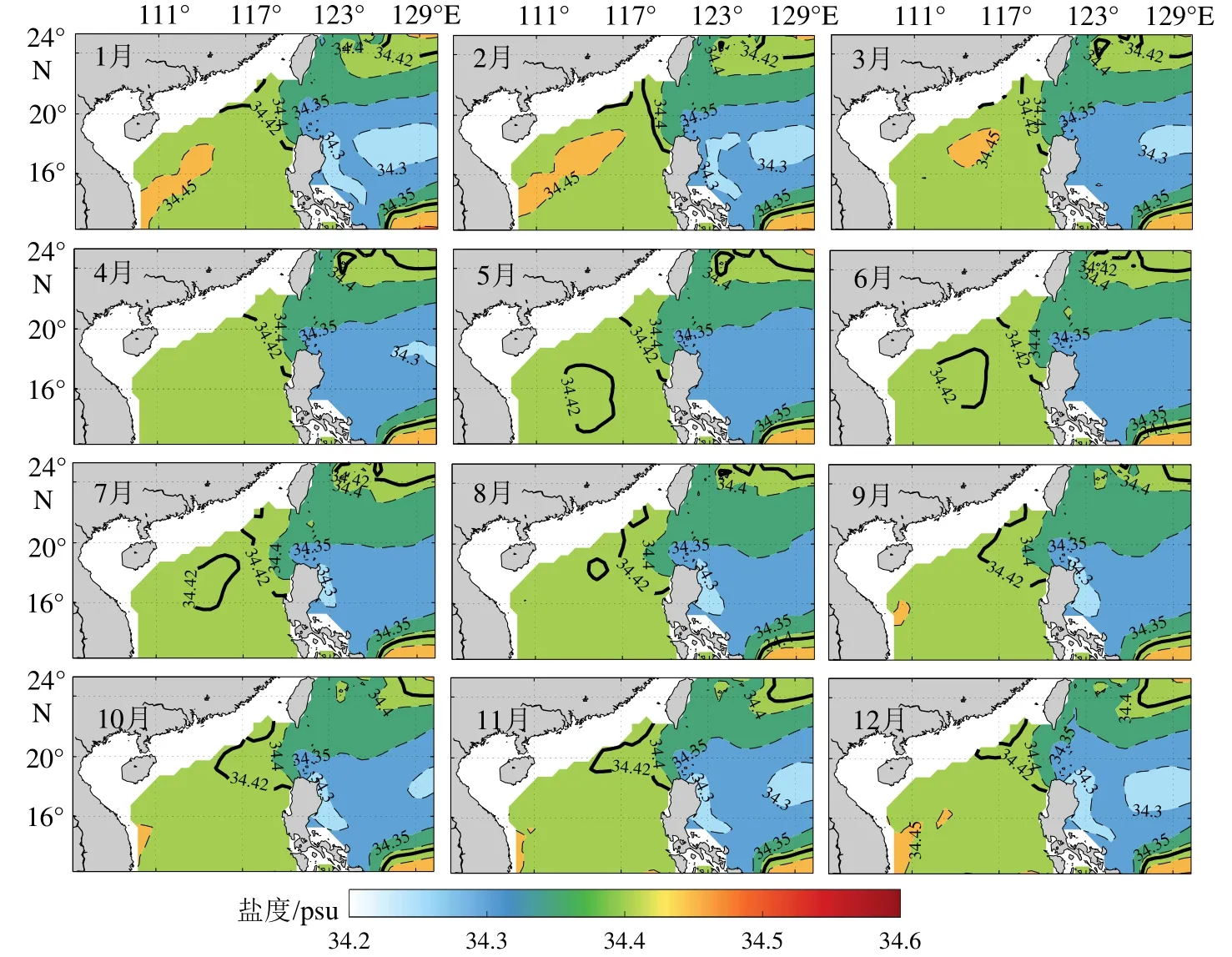

在SODA数据集中,1——40层的不等间距深度范围内,选择中层水深度17——23层(300~1 000 m),分析研究该范围内南海中层水140多年平均的空间分布状况。根据刘长建等的研究结果,34.42 psu等盐线可很好地展示NPIW在南海的分布[16];据此,本文将34.42 psu等盐线作为南海中层水的包络线。

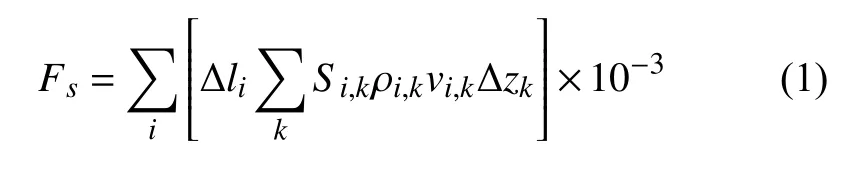

如图1,在南海中层水深度范围内,从300 m到460 m层,中层水的盐度值随深度逐渐减小且NPIW的分布范围逐渐增加,并在460 m层分布范围最大;从460~1 000 m水层,海水的盐度值逐渐升高,NPIW的分布范围逐渐减小,直至中层水的下界完全消失。南海南部中层水的海水盐度明显高于北部。在南海位于380~580 m的中层水是NPIW主要存在于南海的深度范围。从140 a平均的空间分布状况来看,南海中层水中的NPIW确实只局限于吕宋海峡附近,与刘长建等[16]的研究结果相符;但如果看月际的分布状况,结果需进一步验证。因此,下文将对南海中层水盐度多年平均的月际空间分布特征进行分析。

2.2 南海中层水核心层的确定

为更清楚地展现南海北部中层水盐度变化的月际特征,探究多年平均的月际空间变化,本文选择中层水的核心层来研究。

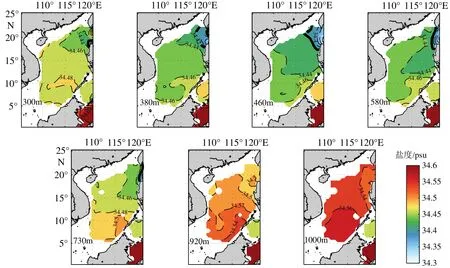

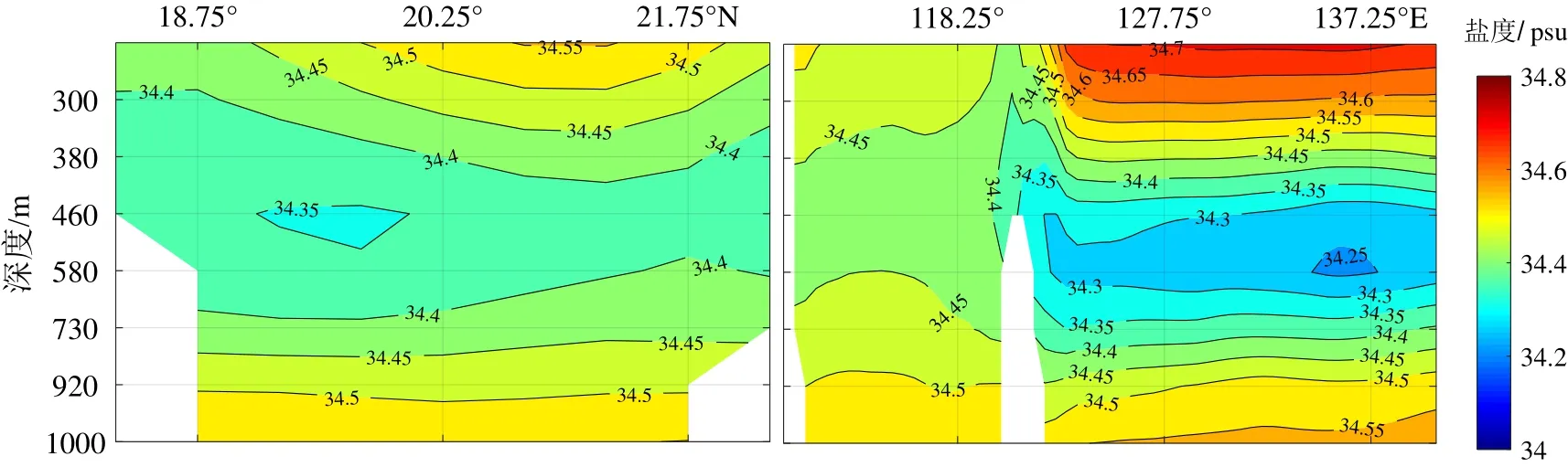

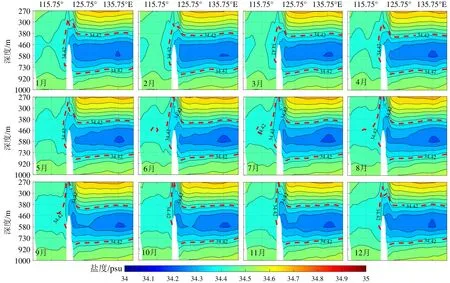

本文所指的核心层为南海中层水中对NPIW入侵反映最为明显的一层,即NPIW分布最广泛的一层。根据上文2.1的研究内容及图1可以确定,在南海,380~580 m是中层水中部的范围,是NPIW主要存在于南海的深度范围。其中460 m层为NPIW分布最为广泛的一层。为了检验核心层的准确性,选择 120.75°E 与 20.25°N 断面(图2)来展示中层水在深度上的盐度变化过程;选择120.75°E断面是因为此处为吕宋海峡,是南海与西北太平洋水交换的唯一深水通道,此处可以反映NPIW最开始进入南海中层水时的低盐特征;选择20.25°N断面的原因是,中层水的低盐水一般在南海北部比较活跃,此断面穿过南海北部及吕宋海峡,且沿该断面,没有受到陆地的影响,不存在空值的情况。

图1 南海中层水的分布使用SODA数据集,展示不同深度层中层水的分布范围,可见460 m层中层水的低盐特征最为突出。Fig.1 The distribution of the intermediate water in the South China SeaThe SODA datasets present the distribution range of the intermediate water at different depths, and the low-salinity is the most prominent in the 460 m layer.

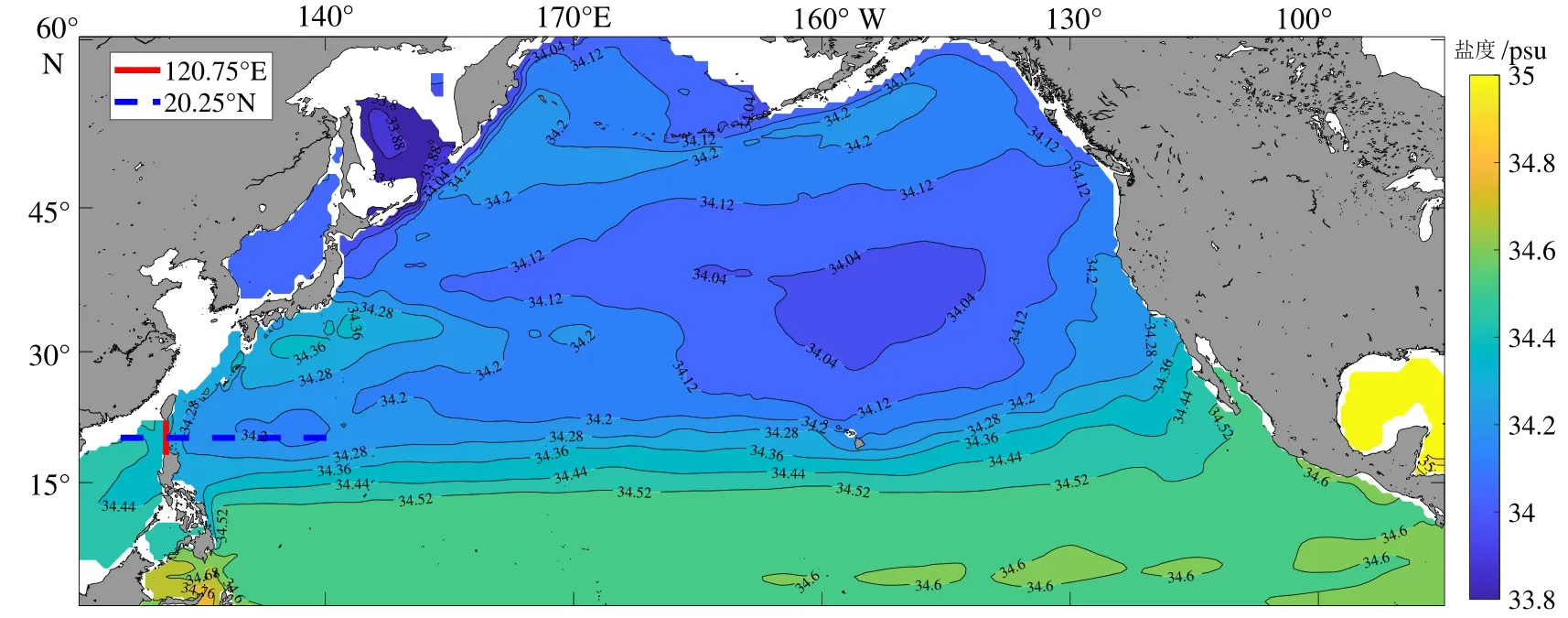

从图3的断面图中可以看出,在南海,低盐水团常年存在于18.75~20.25°N的460 m深度层;而在西北太平洋,中层低盐水的核部常年在580 m深度层,该水层中 15°N以北的太平洋海域,基本被NPIW所覆盖(图2);西北太平洋中层水通过吕宋海峡进入南海与南海水团混合后,低盐核心的位置抬升到460 m左右的位置。前人提出,南海中层水的核心区域在500 m左右[4,6];本研究使用SODA数据集,逐层对比,可进一步确定南海中层水的核心层为460 m层,并以此作为南海中层水的代表层展开研究。

图2 研究断面位置图填色为580 m层盐度值。Fig.2 Location map of the transection studiedFill in the salinity value of the 580 m.

图3 140 a南海纵断面盐度的平均状况分布图左:120.75°E 断面;右:20.25°N 断面。Fig.3 Distribution of salinity in the South China Sea in the last 140 yearsleft: 120.75°E transection; right: 20.25°N transection.

2.3 南海北部中层水盐度的月际变化特征

在研究南海北部中层水盐度的月际变化上,采用平面与断面相结合的方式能够立体观察其盐度的空间变化特点。平面上选择了上文筛选得到的代表层460 m深度;断面上选择18.25°N断面。18°N断面在研究西北太平洋与南海以及南海内部的水交换方面具有重要作用,自2010年起,18°N断面被纳入国际CLIVAR项目中的气候与海洋计划框架[23]。因受SODA数据网格的限制,本文选取与18°N相近的18.25°N断面进行研究。

从南海及毗邻的西北太平洋中层水460 m处的盐度值月平均分布图(图4)和18.25°N断面图(图5)上可以看出,整体上,南海北部中层水的盐度分布比西北太平洋更加均一,盐度波动值较小;中层低盐水团在西北太平洋主要分布在约580 m深度,盐度核心低于34.25 psu,进入南海后主要分布于400~500 m,盐度核心低于34.42 psu。

图4 南海北部中层水核心层(460 m处)的盐度月平均分布特征Fig.4 Characteristics of monthly distribution of salinity at 460 m of the intermediate water in the northern South China Sea

图5 18.25°N断面南海中层水平均月际变化Fig.5 The monthly variation of the intermediate water in the South China Sea at 18.25°N

1——2月,南海北部中层水受到位于越南归仁-芽庄-潘切沿岸上升流的影响[24-25],将底部较高盐度水体带至中层,向东北方向延伸出高盐舌(>34.45 psu),南海北部盐度值高于南海中部;NPIW进入南海后,沿南海北部入侵,在南海主要分布在北部115.25°E以西的沿岸。

3月,上述高盐舌在南海北部分离出一高盐中心(>34.45 psu),此时NPIW在南海沿岸分布范围减少,主要盘踞在吕宋海峡以西。

4月,南海北部中层水的盐度分布最为均一,NPIW在南海连续分布在东北角。根据18.25°N断面图显示,1——4月NPIW进入南海时受到吕宋岛西北岸外海域上升流的影响,在菲律宾岛沿岸,可使低盐水上升至300 m左右。

5月,南海中部偏北处有一低盐中心(<34.42 psu),南海夏季北部的中层有一气旋式环流[24,26],该低盐中心的形成可能与此气旋式环流有关。此低盐中心在6——8月逐渐向东北方向移动且范围逐渐缩小;由18.25°N处的断面图可以看出,该低盐中心在8月与NPIW混合。混合后,9——10月NPIW在南海北部中层水的分布均向西有所延伸。

11——12月,NPIW逐渐东撤,主要分布在吕宋海峡东北角。

综上所述,南海北部中层水盐度的月际变化特征为:1——3月,南海北部中层水受到越南东部沿岸向东北方向延伸出的高盐舌(>34.45 psu)的影响,盐度偏高;在南海中部,中层水的盐度较低。4月,南海北部中层水的盐度分布均一,盐度为34.40~34.45 psu;5——8月,南海中部偏北出现一低盐水团(<34.42 psu),并在此时间段内逐渐向东北方向移动,该低盐水团的形成可能与海洋环流有关。根据前人研究可知,南海夏季北部中层水有一气旋式环流[4,24-26],该气旋式环流可将吕宋海峡附近的NPIW携带至南海中部,由此在南海腹地形成低盐水团;9——10月,上述低盐水团与NPIW混合;11——12月,NPIW东撤,收缩至吕宋海峡西北侧。

2.4 南海北部中层水盐度的年际变化特征

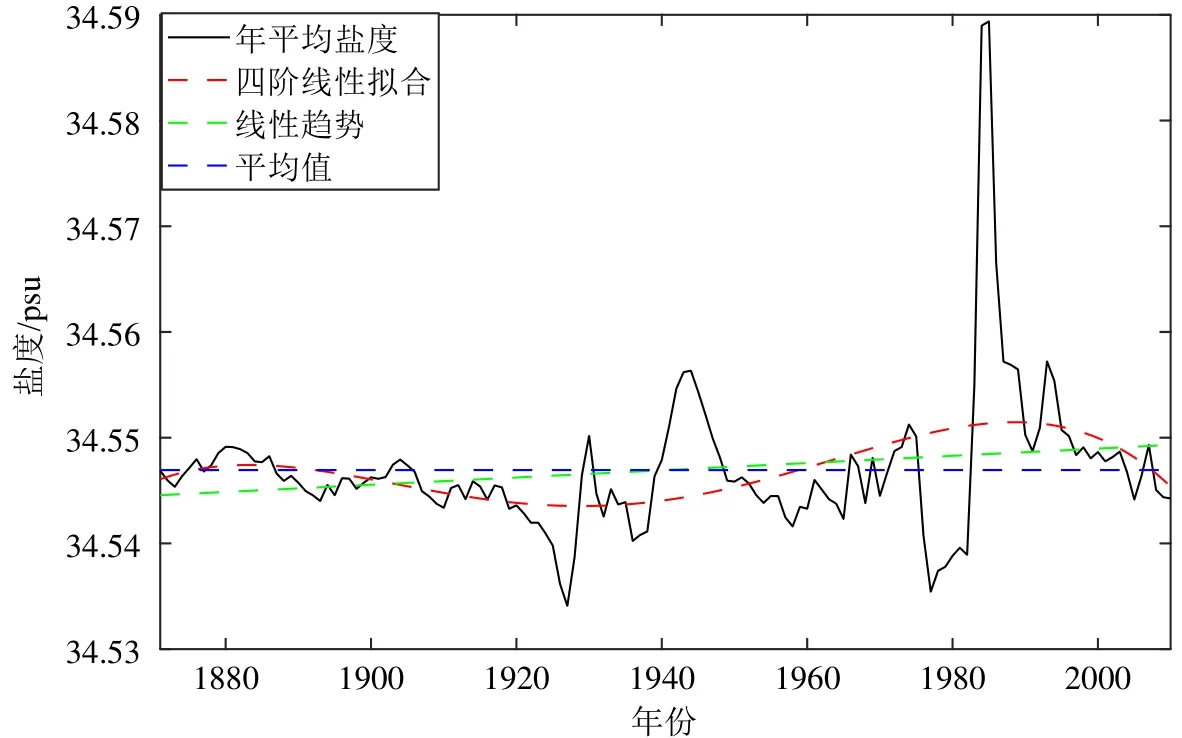

南海中层水性质比较均一,盐度变化主要受到通过吕宋海峡与西北太平洋水交换的影响;因此,为了更明显地表现出南海中层水盐度140 a来年际、年代际的变化特点,取盐度变化受西北太平洋影响最为明显的范围(南海北部12.25~25.25°N,105.25~120.75°E ,460 m 核 心 层 )的 数 据 ,用MATLAB软件求出1871——2010年各个年份该范围内盐度的平均值,再加以趋势线分析、四阶线性拟合进行线性分析,并用此数据进行小波分析和EOF分析。

从年平均盐度曲线(图6)可以看出,总体上,南海北部中层水的盐度呈上升的趋势,海水盐度值的波动大多数年份较平缓,在平均值上下,仅在1925——1945年间和1980年前后有较大的变化。1925——1945年间,1927年前后中层水盐度值有明显的下降,在1945年前后又有明显的上升;1980年前,中层水盐度值剧烈下降,1980年后盐度值剧烈上升。1925——1945年间和1980年前后,中层水盐度值两次在较短的时间段内出现下降、上升的波动,其中后者更剧烈,完成时间更短。

图6 中层水盐度的年际变化曲线Fig.6 Interannual variation in salinity of the intermediate water in South China Sea

将中层水各个年份的盐度值与平均值对比,可将1871——2010年南海北部中层水的盐度变化划分为4个阶段:1900年以前,基本在平均值上下,没有较大的浮动;1920——1960年,南海北部中层水的盐度值低于平均值,其中1927年中层水的盐度值是34.53 psu,为整个研究时段内的最低值;1960——2006年,南海北部中层水的盐度值高于平均值,并在1985年达到整个研究时段的最高值,为34.59 psu。根据前人研究结果可知,1985年为强夏季风年份,且爆发时间早[27-28],强劲的西南季风影响了NPIW向南海推进[29];2006年后,南海北部中层水的盐度值开始稍有下降,降至平均值以下。

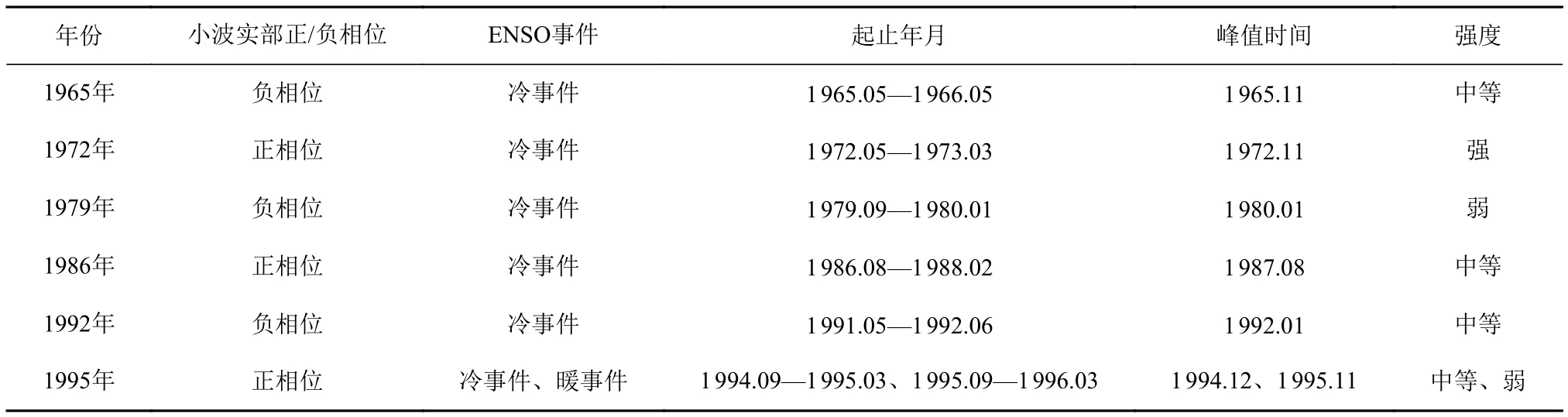

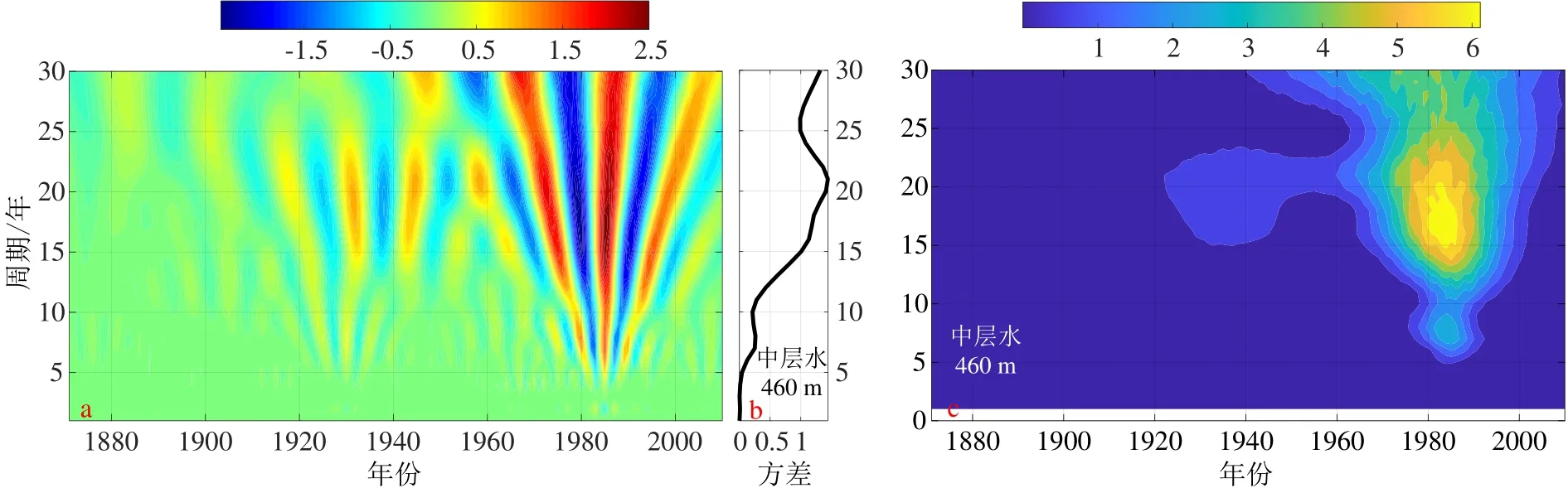

中层水的盐度变化是否存在周期性变化特征,可根据小波分析图(图7)来探讨,中层水的盐度变化第一主周期是21 a,第二主周期是7 a。根据小波系数实部等值线图(图7a)可见,在1929——1946年和1963——2002年存在16~21 a的周期,其中1963——2002年的周期性很强,这一点在右侧的小波系数数模等值线图(图7c)中可得到验证;1979——1991年存在7~8 a的周期。从小波实部分析图(图7a)中可以看出,在周期变化最强的1963——2002年,小波系数的实部正相位的峰值(盐度高)和负相位的谷值(盐度低)所对应的年份,均有不同强度的ENSO事件发生(表1),尤其是与冷事件(La Nina)具有较好的对应。相关研究表明,强夏季风年中,La Nina 出现的频率大于 El Nino[30-31];El Nino年,在西北太平洋会存在一个从冬季维持到次年夏季的反气旋性环流异常,造成次年(可能为La Nina年)夏季风偏强[32];由此,中层水盐度的周期变化可能是由于ENSO冷事件影响了西南季风的强弱变化,从而影响NPIW向南海的推进。

表1 小波系数的实部正(负)位相年份与ENSO事件的对应Table 1 The years of maximum (minimum) value of the real part of wavelet coefficients vs ENSO events

图7 南海北部中层水盐度变化的年际周期小波分析图a.实部,b.方差,c.模方。Fig.7 Wavelet analysis of the interannual cycle of salinity in the intermediate water of the South China Seaa.The real part of wavelet coefficients, b.the variance, c.the modulus.

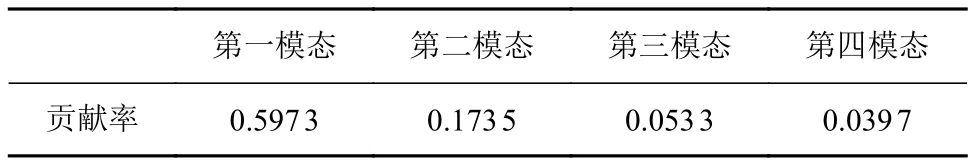

为探讨南海北部中层水盐度多年平均的空间变化特点,本文使用EOF进行时空分解(图8)。EOF模态分析的前两个模态的贡献率为77.08%,可大致反映原始场的主要信息(表2)。因此,选取前两个模态反映该深度盐度分布原始场的主要信息,结合时间序列,则可分析得到盐度场在相应时间段内的空间变化特征。

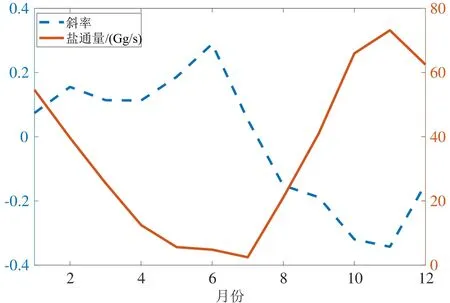

表2 南海中层海水各模态贡献率Table 2 Contribution of each mode to the intermediate seawater salinity of the South China Sea

图8 南海北部中层水盐度的年际模态分析Fig.8 Interannual modal analysis on the salinity of the intermediate water in the northern South China Sea

460 m层EOF第一模态的贡献率为59.73%,该模态是研究区内中层水盐度值变化的主要形式,反映出整层的一致性变化。从第一模态值的分布看,整个研究海域呈单极子变化特征。结合时间系数可知,1940年前后和1986年前后,整个研究区域中层水盐度明显地上升到一个极大值,尤其是南海偏中部14°~18°N,盐度上升最为明显。1986年前后盐度的变化情况比1940年更为剧烈。

460 m层EOF第二模态的贡献率为17.35%,空间分布上呈偶极子分布形态,大致可沿16°N纬线将正负位相变化一分为二,16°N以南为正位相变化,16°N以北为负位相变化。正位相变化中心在研究区西南角,南海西部,负位相中心在研究区东南角,吕宋海峡西侧;一正一负位相中心沿WN-ES走向对称分布。结合时间系数可知,1981——1996年间吕宋海峡西侧中层水的盐度有明显上升。

总体上看,在 1871——2010年的140年间,南海北部中层水盐度值逐渐上升,1900年以前,基本在平均值上下浮动;1920——1960年南海北部中层水的盐度值低于平均值,其中1927年南海北部中层水盐度值是34.53 psu,为整个研究时段内的最低值;1960——2006年,南海北部中层水的盐度值高于平均值,并在1985年达到整个研究时段内的最高值,为34.54 psu,可能与当年夏季风爆发早且强有关。小波分析表明,1963——2002年间,存在较强的16~21 a的周期性,小波系数的实部正相位的峰值和负相位的谷值所对应的年份,与ENSO冷事件具有较好的对应。EOF第一模态反映出整层的一致性变化,该模态是研究区内中层水盐度值变化的主要形式,整个研究海域呈单极子变化特征。第二模态的空间分布上呈偶极子分布形态,一正一负位相中心沿WN-ES走向对称分布。

3 南海北部中层水与西北太平洋中层水的盐交换变化特征

为了解南海北部中层水与西北太平洋中层水的盐交换特征,选取南海 18.75°~22.25°N、120.75°E,中层300~1 000 m范围内的数据,选择该范围的原因是120.75°E断面为吕宋海峡处,是西北太平洋与南海北部中层水水交换的唯一深水通道,18.75°~22.25°N是在120.75°E断面上、南海北部中层水深度范围内,不受空值和陆地影响的连续范围,因此选择此范围来计算南海北部中层水与西北太平洋中层水的盐通量,绘制出南海中层海水140年1——12月份平均的盐通量月际和1871——2010年的年际变化曲线图进行分析。

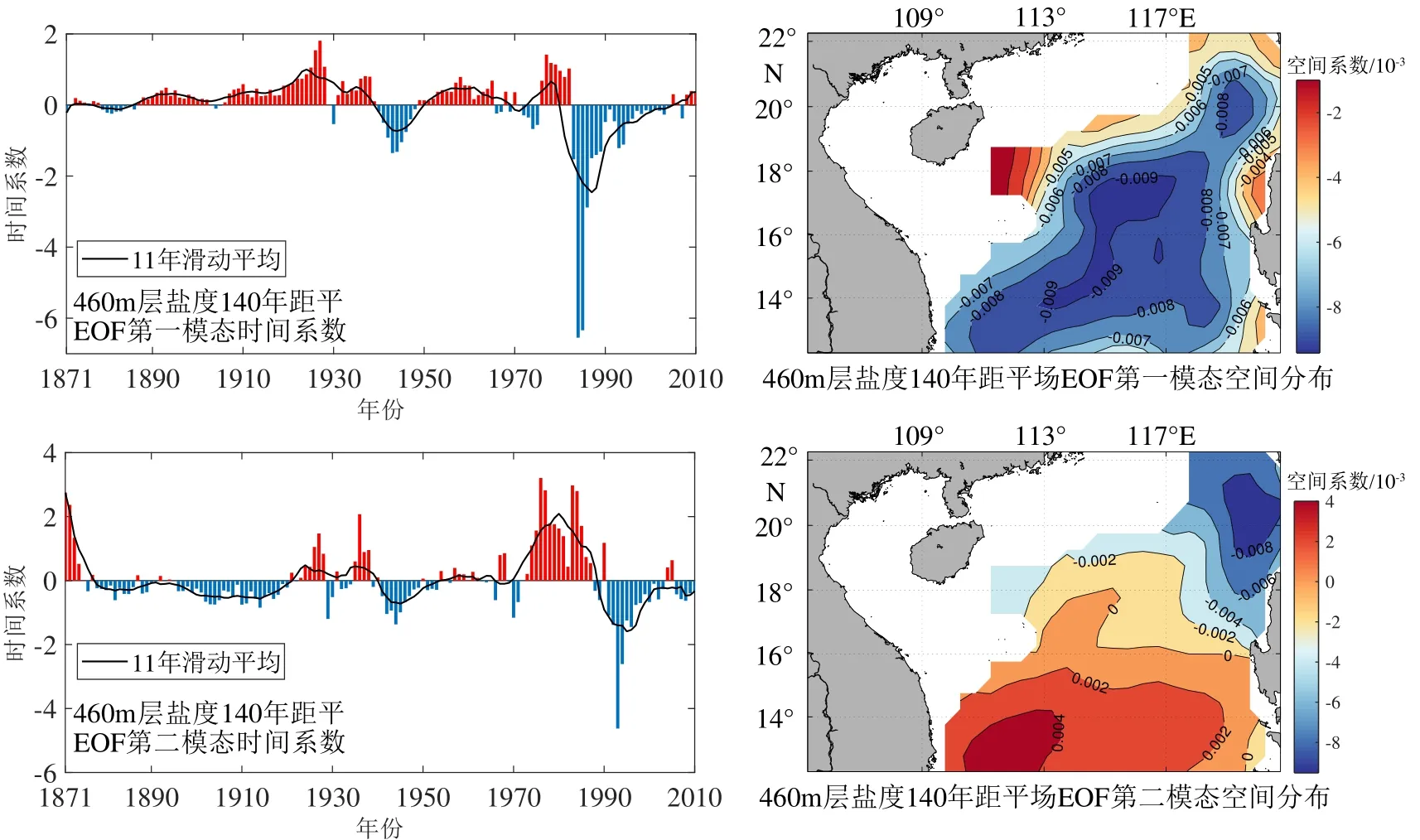

3.1 南海与西北太平洋中层水盐交换的平均月际变化特征

中层水全年的净盐通量均由南海向东流入太平洋(图9),11 月最多为 73.15 Gg/s,7 月最少为2.44 Gg/s;夏季少,冬季多。7——11月,盐通量上升速度比较快,以每月20 Gg/s以上的速率增加,11——次年4月以每月12 Gg/s的速率减小,5——7月下降的速度很慢,在每月1.2 Gg/s上下。

图9 南海北部中层水120.75°E断面各月盐通量及变化率Fig.9 Monthly salt flux and variation at 120.75°E transection of the intermediate water in the South China Sea

3.2 南海北部中层水与西北太平洋中层水盐交换的年际变化特征

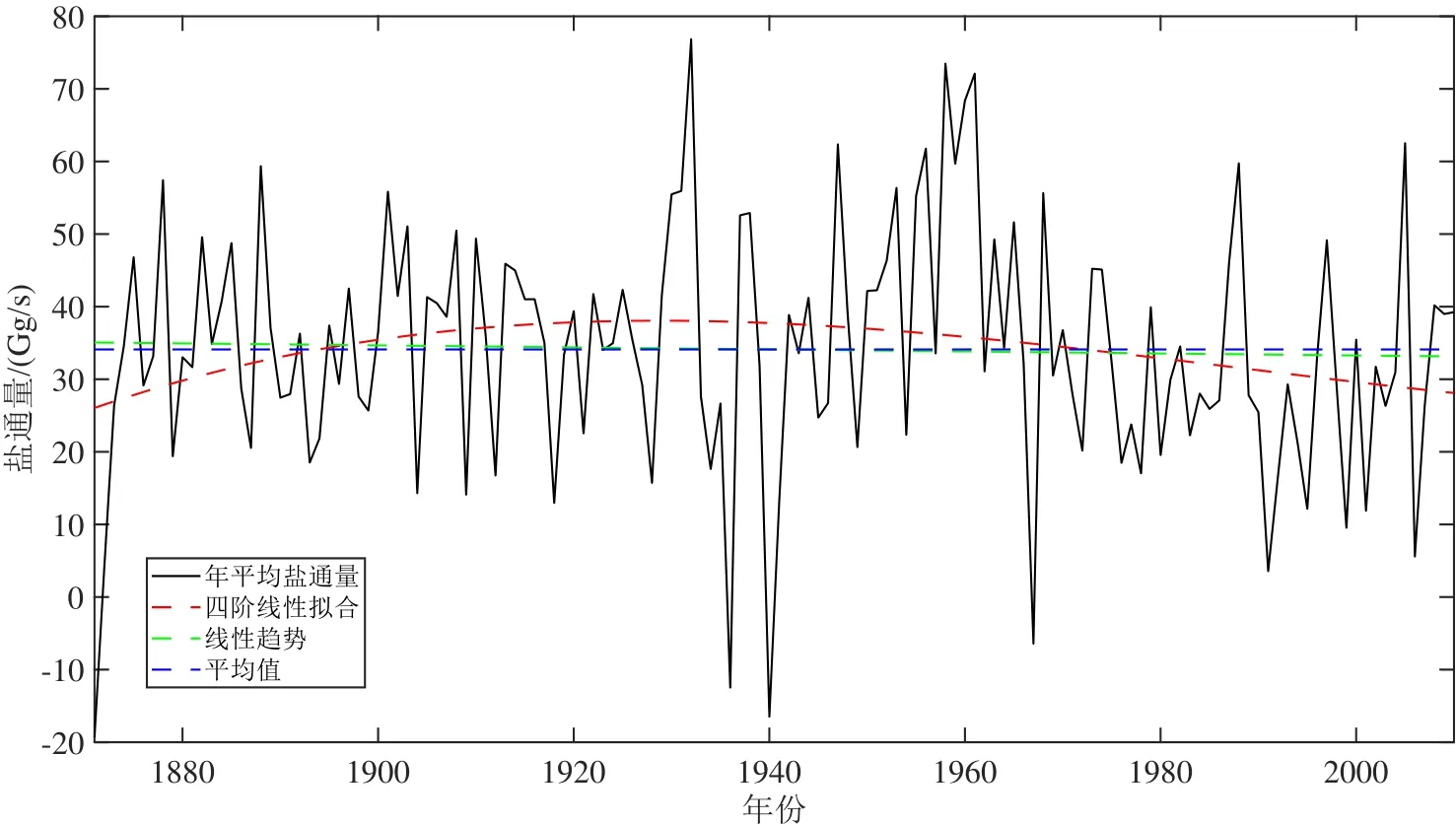

总体来看(图10),1871——2010年的140年间,南海北部中层水的盐通量一直处于下降的趋势,但与平均值十分接近,变化十分缓慢。从长时间尺度中层水盐通量的年平均量来看,中层水的年平均盐通量绝大多数年份都是东向输送,南海向西北太平洋输送盐量,仅在1871、1936、1940和1967年中层水的盐通量是西向输送的,由西北太平洋向南海输送盐量。

图10 南海北部中层水盐通量的年际变化曲线Fig.10 The interannual variation of water-salt flux in the intermediate water of the South China Sea

根据年平均盐通量的趋势线可以将其划分为3个阶段:1926年以前,中层水的盐通量变化基本在平均值34.1 Gg/s上下波动;1926——1968年上下波动较大,出现了最高值为76.84 Gg/s,以及多次出现0 Gg/s以下的盐通量值;1968年之后,中层水的盐通量稍有下降,常在30 Gg/s上下波动。

综上可得,140年间,中层水的盐通量一直处于下降的趋势,下降的趋势十分缓慢。中层水的年平均盐通量绝大多数年份都是东向输送,1926年以前,中层水的盐通量变化基本在平均值34.1 Gg/s上下波动;1926——1968年间上下波动较大,出现了最高值76.84 Gg/s,以及多次出现0 Gg/s以下的盐通量值;1968年之后,中层水的盐通量稍有下降,常在30 Gg/s上下波动。

4 结论

(1)南海北部中层水的盐度月际变化特征为:1——3月,南海北部中层水受到越南东部沿岸向东北方向延伸出的高盐舌(>34.45 psu)的影响,盐度偏高;南海中部中层水的盐度较低;4月南海北部中层水的盐度分布均一,盐度范围为34.40~34.45 psu;5——8月,在南海夏季北部的中层气旋式环流将NPIW携带至南海中部,在南海中部偏北形成一低盐水团(<34.42 psu), 并在此时间段内低盐水团逐渐向东北方向移动,直至9——10月,上述低盐水团与NPIW混合;11——12月,NPIW东撤,收缩至吕宋海峡西北侧。

(2)1871——2010年的140年,南海北部中层水盐度值逐渐上升,波动性较弱。1985年中层水盐度值最高,可能与当年夏季风爆发早且强有关。1963——2002年间,存在较强的16~21 a的周期性,小波实部正相位的峰值和负相位的谷值所对应的年份,均有不同强度的ENSO事件发生,尤其是与冷事件具有较好的对应。

(3)EOF第一模态反映出南海北部中层海水的一致性变化,整个研究海域呈单极子变化特征。第二模态的空间分布上呈偶极子分布形态,一正一负位相中心沿WN-ES走向对称分布。

(4)南海北部中层海水全年的净盐通量均由南海向东流入太平洋,夏季最少,冬季最多。7——11月,盐通量上升速度比较快,以每月20 Gg/s以上的速度增加,11月——次年4月以每月12 Gg/s的速度减小,5——7月下降的速度很慢,约每月1.2 Gg/s。在1871——2010年的140年间,中层水的盐通量一直处于下降的趋势,下降的趋势十分缓慢。