南黄海地形地貌特征及其成因探讨

2023-01-10孔祥淮陆凯徐晓达杨慧良张勇尚鲁宁

孔祥淮,陆凯,徐晓达,杨慧良,张勇,尚鲁宁

1.中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛 266237

2.青岛海洋科学与技术试点国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛 266237

南黄海位于中国大陆和朝鲜半岛之间,范围大致为 31°45′~38°N、119°~127°E,南北长约 750 km,东西宽约650 km,最窄处(成山头与朝鲜长山串连线)约 190 km[1],海域面积约 30×104km2[2]。南黄海是一开阔的内陆浅海盆地,西邻山东半岛和苏北海岸,东濒朝鲜半岛,北面与北黄海相接,南面以江苏省启东嘴至韩国济州岛西南角连线与东海分界。北部海域变狭,与北黄海相连;南部海域开阔,与东海相通。南黄海地势东西呈不对称分布,西缓东陡,地势由西部和东部向中部倾斜。在南黄海中部偏东的位置有一南北走向的宽浅谷地,纵贯整个南黄海,就是人们常说的“黄海槽”[1]。南黄海海底地形地貌复杂多样,既有堆积作用形成的水下三角洲、平坦的浅海平原、水下浅滩,也有侵蚀作用形成的冲刷槽、冲蚀谷;既有目前还在活动的潮流沙脊,也有残留的古河道、古洼地和古潮流沙脊,还有构造作用为主导形成的台地和台坡。复杂的海底地形地貌受构造、物源、海洋水动力、生物活动以及近岸频繁的人类活动等多种因素综合作用,其变化过程相当复杂。海底地形地貌信息是海洋科学研究的基础资料,对海洋渔业、海洋资源开发等具有重要意义[3]。

1 材料和方法

水深数据主要来自中国地质地调局青岛海洋地质研究所获取的1∶100万和1∶25万海洋区域地质调查实测数据,包括单频测深、多波束、浅地层剖面、侧扫声纳等相关资料。此外,还收集了历史上和近年来中国海区其他相关调查资料、海图资料、海底沉积物调查资料和图件等。不同类型、不同坐标系与投影的数据融合处理过程中出现了若干技术问题,通过对比、融合的方法对资料进行合理的使用,融合采用的基本原则是,以高精度的测深数据为参考,改正低精度测深数据,使其与高精度测深数据描述的海床地形一致。

海底地形单元是指海底起伏状况相似而与其他区域有明显差异,并且在成因上有一定联系的一片区域,也可称为地形区。地形单元的划分,是在海底所处的地质构造基础上,考虑内外力作用对海底地形的总体影响来进行划分的。在具体分区时,还考虑到了地形区的轮廓特征、海底起伏趋势和形成原因等,例如,水下三角洲是扇形轮廓,扇体表面的海底比较平坦,由海岸向海呈放射状缓倾,但在扇体边缘地带具有坡度较大的斜坡。尽管扇面与扇体边缘的海底起伏状况有明显差异,但它们在成因上是一致的,都是河流携带陆源碎屑入海过程中沉积下来形成的,因此应以扇体边缘斜坡的坡脚线为界作为水下三角洲与其他地形区的分界线。

海底地貌是指某一海域地表的外部形态特征,与地形单元既有联系又有区别。同一地形单元中可以根据地表形态特征划分出不同的地貌类型。海底地貌的分类,是根据地貌形成的主次因素,采取分析组合方法划分的。依据海底地貌发育规模,先宏观后微观,先群体后个体的惯例[4],将南黄海海底地貌划分为四级。一级地貌单元具有不同的地壳结构,属明显受板块构造控制形成的巨型或大型地貌,中国海域一级地貌分为大陆地貌、过渡带地貌和大洋地貌,南黄海一级地貌属于大陆地貌;二级地貌是在一级地貌基础上,进一步按地壳类型、地质构造和外营力因素划分的大型地貌,二级地貌分为海岸带、陆架(岛架)、陆坡(岛坡)和深海盆地等类型,南黄海的二级地貌主要有海岸带和大陆架;三级地貌是在一、二级地貌的基础上受内、外营力共同作用控制,并受到径流、潮流、波浪、沿岸流、风力和重力等各种复杂动力体系的影响所形成,根据形态特征划分出来的中型地貌,如陆架侵蚀平原、潮流沙脊群、水下侵蚀-堆积岸坡等;四级地貌则是在三级地貌基础上进一步细分出来的独立小型地貌实体,除陆架区比较复杂外,其余均较为简单,即可单独存在于一种三级地貌中,也可能发育在两种三级地貌类型间,如冲蚀谷可以跨越几种三级地貌类型。南黄海以三级地貌类型为主,是本文讨论的重点。

2 结果与讨论

2.1 南黄海地形特征

2.1.1 地势特征

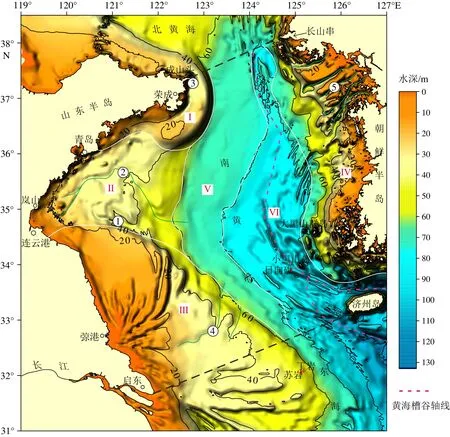

大量的实测资料和以往相关的研究成果表明,南黄海是一个不对称的海盆,海底地势由西、北、东三面向中部和东南方向缓慢倾斜,西部坡度比较平缓,东部则相对较陡。若将黄海槽水深最深点自北向南连接成线作为海槽谷轴线(图1),则海槽谷轴线西侧的平均坡降约为0.24‰,东侧平均坡降约为0.51‰。海槽谷轴线成为南黄海海底地形地势的一条天然分界线。

南黄海西部60 m等深线以西的陆源碎屑堆积体,自北向南连成一体,是南黄海最引人注目的地形地貌(图1)。经计算,60 m等深线以西的堆积体分布面积在南黄海总面积中的占比超过了40%(近13×104km2)。如果按地势起伏状况来分的话,可以明显地划分为三部分,北部(36°N以北)、中部(34.5°~36°N)和南部(34.5°N 以南)。北部以成山头以南海域的水下浅滩为主体,地势由平缓转陡倾,平均坡降约为0.79‰;中部以海州湾侵蚀平原为主体,地势由西向东平缓降低,平均坡降约为0.25‰;南部为苏北岸外舌状地形体系,地势由平缓转变为缓倾,平均坡降约为0.21‰。

图1 南黄海海底地形分区图① ——古洼地,②——古河谷,③——冲蚀沟槽,④——冲蚀谷,⑤——溺谷。Fig.1 Geographical province map of the seafloor in South Yellow Sea①-paleodepression, ②-paleo-valley, ③-erosion groove, ④-erosion valley, ⑤-drowned valley.

中部浅海平原总体地势为向东南微倾,是南黄海最平坦的地区,平均坡降约为0.13‰;中部偏东的黄海槽浅谷总体地势特征是东西两侧向中部缓倾且北浅南深。

2.1.2 地形分区及特征

根据南黄海现代海底起伏变化趋势特征,将南黄海海底划分成以下6个不同地形单元(图1)。

(1)山东半岛东部水下泥楔地形区(Ⅰ)

该区位于山东半岛东端成山头以南海域(图1),从成山头向南然后再转向西南延伸到青岛,水深20 m以内为水下岸坡,平均坡降约1.3‰。东部为南宽北窄的弯月形浅滩,面积约5 500 km2,水深20 m左右,浅滩南部最宽处近50 km,向北逐渐变窄为15 km。浅滩的东侧30~60 m等深线比较密集,形成向东南方向凸出的弧形坡地,在沿37°N的地形剖面上该坡地的坡降比为3.03‰(图2)。这片弯月形浅滩与坡地,即为人们所称的“山东泥楔”的一部分。在浅滩与沿岸水下岸坡之间,有一条NNESW方向延伸的沟槽,水深多变化于35~60 m,南浅北深,在成山头附近深达80 m。

图2 沿 37°N 的地形剖面Fig.2 Topographic profile along north latitude 37°

(2)海州湾缓倾斜地形区(Ⅱ)

该区西至青岛——连云港岸线,东至水深60~65 m,面积约41 200 km2,南宽北窄,南部最宽处近300 km。海底地势由西向东缓慢倾斜,平均坡度约0.25‰。本地形区基本上由三部分组成,由西往东为斜坡-平原-斜坡(图1)。西部沿岸为水下岸坡,水深0~20 m,青岛-岚山段水下岸坡窄而陡,坡度变化于1‰~2‰,岚山-连云港段0~20 m为海湾平原,比较宽缓,坡度约为0.5‰。东部斜坡带坡度约为0.4‰。中部为剥蚀平原,比较平缓,坡度变化于0.1‰~0.2‰。平原中部有一条明显的弧形浅谷(图1中的②),先由西南向东北方向延伸,然后转为向东南方向延伸至南黄海中部的平原。浅谷西部窄东部宽,谷宽由约5 km变为约25 km,在东部宽谷两侧各有一条脊状高地向东南方向凸出。平原南部有一小型洼地(图1中的①)。这些凹凸不平的形态,常为古地貌的遗迹[2]。

(3)苏北岸外舌状地形区(Ⅲ)

在苏北岸外,北起海州湾南部(连云港附近海域),向南到长江口,分布着北窄南宽呈舌状的堆积体,是南黄海西部最具特色的舌状地形单元。该地形区北部的水深为20~35 m,南部相对比较深,可以达到45 m。其中5 m以浅水深的海域面积约为6 400 km2,10 m以浅水深的海域面积约为12 000 km2,20 m以浅水深的海域面积约为39 700 km2。舌状体表面坡度较缓,约0.16‰~0.17‰,边缘坡度较陡,可达0.29‰~1.16‰,舌状体向南一直延伸至东海北部。该地形区由三部分组成。

第一部分为北部的废黄河水下三角洲。水下三角洲位于连云港市东南海域,三角洲平原大部分区域水深小于20 m,地形比较平坦(图1),但也分布有少量的冲蚀洼地和规模较小的沙脊地形。

第二部分为苏北岸外辐射状沙脊群,也叫苏北浅滩。潮流沙脊群的分布总面积近30 000 km2,沙脊群基本分布于水深30 m以浅[1],以弶港为顶点,由大小70余条辐射沙脊组成[5]。单个沙脊规模较大的长70 ~120 km,宽 5~15 km,高20~30 m。北部的沙脊规模较大,脊宽槽阔,且沙脊的尾部均向西北转向;南部的沙脊规模较小,沙脊比较低,外形较为平直,近岸沙脊与岸线斜交,边缘离岸较近[6]。沙脊之间分布有与沙脊走向一致的潮沟,潮流沿沟槽辐聚辐散,在潮流的作用下,脊和槽会经常发生侧向移动[7],潮沟离岸方向逐渐变宽,向岸方向逐渐变窄,至弶港附近,潮沟消失,大小沙脊合并,形成大片的浅滩。浅滩区总的趋势就是合并扩大,同时向岸推移,逐渐与潮间带的浅滩并连,使岸滩增宽[8]。

第三部分分布在苏北岸外辐射状沙脊群以南,主要为古长江三角洲平原的一部分,是整个舌状地形区的主体,向南一直伸向东海北部,舌状体的主体表面平坦,坡度小,前缘地形起伏不平,并向海方向倾斜,40 m等深线变得曲折,反映出侵蚀地形。一般认为,该舌状地形体系是古长江和古黄河之间的河间高地。但也有观点认为是古黄河三角洲、古长江三角洲和再造的潮流辐射状三角洲的复合体。

(4)朝鲜半岛西岸斜坡-沟槽地形区(Ⅳ)

朝鲜半岛西岸斜坡-沟槽地形区位于南黄海的东部,由于斜坡多岛礁和溺谷[9],因此地形显得十分破碎,但从整体看,它由平缓的台地和较陡的台坡组成。水下台地坡度平缓,在群山湾附近约为0.21‰;台坡水深一般为25~80 m,坡度较陡,群山湾附近台坡的坡度约为0.66‰。岛礁众多,有很多水下溺谷切割台地(图1中的⑤)。其中,在群山湾附近尤其突出,有5条NE向的溺谷(图1),最大的相对深度达到20~30 m。在古群山群岛以西的台坡上,还有几条短的沟谷。众多的水下溺谷分布使该区域的等深线变得十分曲折,在朝鲜半岛西南岸外横岛与罗州群岛之间也有水下溺谷发育。

(5)中部浅海平原地形区(Ⅴ)

中部浅海平原地形区位于南黄海中部略偏西海域,大致为南北向,北宽南窄(图1),是南黄海地势最平坦的区域。地势向东南微倾,总体坡度约为0.13‰。水深较浅,基本为60~75 m,零星发育有正地形。70 m等深线比较弯曲,中部呈半圆形向东凸出,北部向北黄海方向出现一乳状突起。平原南部地形坡度稍大于北部,地势朝东部的黄海槽倾斜,坡度约0.26‰。中部平原主要由现代小环流(涡流)堆积而成,沉积物几乎全由悬浮物质组成,颗粒极细,以泥和砂质泥为主[10]。

(6)黄海槽地形区(Ⅵ)

是南黄海陆架平原上一个长条形宽浅的洼地,而非地貌学上通常所指的大陆坡上的大型负地形海槽。黄海槽地形区位于南黄海中部偏东海域,平均水深约75 m,最深处位于济州岛北部,深度达到130 m。谷地基本为南北向延伸的负地形,东西方向地形不对称,西缓东陡,海槽的西部宽缓、平坦,平均坡度约为0.21‰,东侧相对比较陡窄,平均坡度约为0.35‰,构成黄海整个负地形的中轴。海槽北部窄而浅,由75 m等深线勾出,海底正负地形交错,坑坑洼洼起伏明显;海槽的南部,水深明显加大,如在韩国黑山列岛两侧,其最大水深超过100 m。在韩国小黑山岛附近(34°5′N、125°7′E),黄海槽走向由南北转为东南并分叉(图1),一支经过济州海峡,另一支经过济州岛西南部,最后两个分支均通往冲绳海槽的北部。黄海槽是末次冰期黄海平原上水系水流运动的主要通道,也是全新世海水由南向北侵入的主要通道。

在黄海槽中分布着两大片潮流沙脊地形,其一位于韩国大黑山群岛西北海域,沙脊地形主要分布于水深65~85 m,沙脊沿NE-SW 方向延伸,沙脊和槽沟相间分布,沙脊大小不等,长度9~64 km,高差3~21 m,表面坡度约为0.5°,沙脊的脊线与潮流的椭圆长轴方向大致平行,受潮流的控制作用明显。另一片潮流沙脊地形位于济州岛的西部和西北部海域,等深线沿NW向肠状曲折分布,数十条沙脊和沟槽沿等深线呈梳状间隔分布,水深多为90~100 m,沙脊长50~150 km,高度为10~20 m。沙脊两侧基本对称或者西南坡略陡[11],沙脊及冲刷槽的走向与黄海槽的走向基本一致。

2.2 地貌特征

根据前述的海底地貌分级分类方法,南黄海一级地貌属于大陆地貌,二级地貌主要有海岸带地貌和大陆架地貌,三级地貌划分为11类,四级地貌主要有6种(见表1)。

表1 南黄海地貌类型分级分类Table 1 Classified list of geomorphological types in the South Yellow Sea

2.2.1 海岸带地貌

(1)水下侵蚀-堆积岸坡(Ⅰ)

山东半岛东南沿岸水深20 m以浅的海域,海底由岸向海方向缓倾斜(图3),等深线平行于海岸,是侵蚀-堆积作用形成的水下斜坡,沉积物除部分由大河补给外,主要源于沿岸中小河流和沿岸侵蚀物质。由于侵蚀和堆积作用的程度不同,不同岸段的岸坡坡度也有所不同[10]。苏北废黄河口以南沿岸地带,以弶港为中心,岸滩呈条带状向西北和东南方向展布,平坦宽阔,一般都有十几千米,平均坡降0.3‰,并发育有沙波和潮水沟[12]。

(2)水下侵蚀-堆积浅滩(Ⅱ)

位于山东半岛东部海域,为NE-SW走向的狭长高地,南宽北窄,水深20~30 m,长约150 km,西南部宽度约50 km,至成山头附近尖灭。浅滩西北部与沿岸水下岸坡交界处有一条NE-SW方向延伸的冲刷沟槽(图3中的③),东部外侧水深约30 m处与陆架斜坡带相连,构成坡降为2.3‰的斜坡,西南部坡度较小。浅滩沉积物组成较细,主要为黏土质粉砂,堆积速度较快,在垂直取样和浅地层剖面记录中均见厚度较大的沉积。根据以往研究成果,其成因可能与黄海沿岸流派生出的小型涡旋活动有关,使黄海沿岸流携带的黄河入海物质在此沉积所致,是许多学者所称谓的“山东半岛近岸海区全新世泥楔”的一部分(图4)。

图3 南黄海地貌分区图①——古洼地,②——古河谷,③——冲蚀沟槽,④——冲蚀谷,⑤——溺谷Fig.3 Geomorphological province map of the seafloor in South Yellow Sea①——paleodepression, ②——paleo-valley, ③——erosion groove, ④——erosion valley, ⑤——drowned valley

图4 水下侵蚀-堆积浅滩3D示意图Fig.4 3D map for erosion-accumulation shoal

(3)海湾堆积平原(Ⅲ)

位于海州湾顶的连云港附近海域,由岸向海缓倾,坡降约为0.5‰。水深在20 m以内,水动力较弱,海底平缓,表层为黏土质粉砂,向深处逐渐变为粉砂质黏土。这里原是旧黄河前三角洲的一部分,后被晚期沉积物覆盖[12]。沿岸有绣针河、龙王河、兴庄河、新沭河、蔷薇河等众多中小河流入海,每年夏季丰水季节,这些河流携带陆源碎屑入海,而潮流场的分布也有利于细颗粒悬浮物向西南方向即海州湾顶一带运移[13]。因此,海州湾顶海域被塑造成海湾堆积平原。

(4)水下构造台地(Ⅳ)

位于朝鲜半岛西部和南部海岸外侧,水深0~20 m,岛屿、礁石星罗棋布(图3),是朝鲜半岛西海岸构造台地的一部分。台面宽2~10 km,台面坡度0.2‰~0.6‰。朝鲜半岛西海岸构造台地基底为白垩系和古近系,常发育阶状断裂及水下溺谷(图3中的⑤)。上覆厚20~50 m沉积层(新近系和第四系),多见基底裸露,岛屿林立。

(5)水下构造台坡(Ⅴ)

水下构造台坡是位于构造台地外围的斜坡地带,斜坡坡顶水深约20 m,坡脚水深约70 m(图3),台坡坡度0.5‰~1.7‰。台坡地形复杂,等深线分布杂乱,近岸区有众多岛礁分布。一个十分突出的现象是,台坡底部的一部分被全新世的“涡旋泥”覆盖。这个斜坡位于东面的构造抬升区和西部的南黄海沉降区之间,以构造控制为主导作用,现代沉积作用使陆源碎屑在此堆积形成斜坡,因此称为水下构造台坡。

2.2.2 大陆架地貌

(1)陆架侵蚀平原(Ⅵ)

位于南黄海西部,主要分布在海州湾,东面至40~45 m等深线处,是古侵蚀-堆积平原的一部分。自西向东分布着两级阶地,在 119°40′E和120°40′E附近分别出现两个陡坡,陡坡处发育了众多冲蚀沟槽。水下阶地区发育有晚更新世末期到全新世早期的残留沉积和残留地貌,沉积物类型主要以粉砂质砂为主,零星分布有砂质粉砂,区内分布有大量的钙质结核。由于阶地区现代物质供应很少,只有渤海-南黄海沿岸流携带的少量泥质沉积,受其影响在该区域形成少量的混合沉积,大部分残留沉积仍因物质的供给不足而保留。古侵蚀-堆积平原的现代沉积作用较弱,平原上保留有晚更新世残留地貌,如古河谷(图3中的②)、古洼地(图3中的①)、残丘、脊状高地等(图3)。

(2)古三角洲平原(Ⅶ)

苏北废黄河快速进积形成的河控三角洲位于苏北浅滩区北部的新洋港以北至北纬34°45′之间的海域。该区海底地貌的形成和发展与第四纪海平面的变化、黄河的变迁以及现代海洋动力作用有密切的关系。黄河自1855年在铜瓦厢决口,夺大清河故道由渤海入海,苏北废黄河口的物源供应中断,三角洲由快速堆积转为侵蚀后退。废黄河口表层沉积物几乎都是粉砂,间或分布极少量砂质粉砂,与外缘的沉积物形成所谓“泥线”,显示了沉积环境的差异。由于黄河入海口的变迁,原来的黄河三角洲被遗弃、侵蚀,逐渐缩小,沉积物日趋变粗,大部分细粒沉积物随苏北沿岸流向南运移。其东部外缘斜坡常见重力滑塌,斜坡上有数条平行排列的沙堤与潮沟,南半部近岸处有平行于岸线规模不大的流蚀洼地和沙脊。废黄河口附近波浪作用强烈,常见贝壳堤雏形,向南、向北贝壳堤逐渐增大,最大高度达1.5~1.6 m(淮北盐场严港)。

另一处水下古三角洲平原位于苏北潮流沙脊群的东南部(31°~33°30′N、122°30′~125°45′E)。地势平坦,略向东北倾斜,坡度为0.15‰左右,水深20~45 m,是苏北岸外舌状地形体系的一部分。舌状体南部一直延伸至东海北部 32°N、125°30′E 附近。该水下古三角洲的主体位于勿南沙隆起构造之上,浅滩和潮流水道交替出现,浅滩多被水道分割,浅滩下常分布有埋藏古河道[5]。在古三角洲外缘,分别沿中轴向北、东、南向倾斜,表现为围绕古三角洲发育的斜坡带。浅地层剖面资料显示,此斜坡带是在古长江三角洲前缘斜坡的基础上演变而成,北端有水下阶地发育,中段地形相对平缓,现代海底动力地貌过程以堆积为主,南端则发育有浅滩和侵蚀沟槽(图3中的④),也有零星的沙脊发育,地形起伏明显。表明该区域自北向南堆积作用逐渐减弱,而侵蚀作用逐渐加强。

(3)潮流沙脊群(Ⅷ)

末次盛冰期以来,随着海平面阶段性上升,海岸线向陆后退,在中国东部海域形成了不同时期的沙脊群,早期形成的沙脊群称为“古潮流沙脊群”,后期形成并且至今仍在活动的沙脊群称为“现代潮流沙脊群”。

苏北浅滩潮流沙脊群属于“现代潮流沙脊群”。以弶港为顶点,向北、东北、东、东南方向呈辐射状的扇形伸展,扇形角的跨度约为165°(图3)。沙脊的规模大小不等,共计有70多条。在全新世初期来自长江的泥沙从弶港附近入海,并向南运动,由于受到南黄海两大潮波(东海的前进潮波和黄海的旋转潮波)的共同作用,在黄海西南部的浅海内陆架形成了大型的辐射状潮流沙脊群,因此,潮流是控制苏北浅滩潮流沙脊形成和形态变化的决定因素[14]。由于潮流和风浪的作用,沙脊的分合、消长频繁,并呈远岸侵蚀、近岸堆积的态势,且近岸部分有淤浅并岸成陆的趋势。浅滩区北部的沙脊更加发育,并且还在不断地向北延伸,而南部沙脊的发育变化并不明显,说明苏北浅滩南部的侵蚀和堆积作用已经趋于一种动态平衡。造成北部淤积、南部平衡的原因与南、北部沙脊物质来源不同有关。

另外,在黄海槽浅谷中也有两个潮流沙脊群分布区,它们属于“古潮流沙脊群”。其一位于济州岛的西北部和西部海域,由二十余条大小不等的古潮流沙脊组成,沙脊呈NW-SE方向延伸,其形成应是海平面上升期间在不同阶段停顿的产物。虽然当时的水深较浅,但因受到东南向潮波的控制,潮流非常强,且主要以往复流为主,因此形成了潮流沙脊。这些沙脊目前所处的环境潮流动力小(流速小,且以旋转流为主),沙脊已经停止了发育。另一古潮流沙脊群位于韩国大黑山群岛西北海域,沙脊沿NE-SW方向延伸,沙脊的东北端覆盖于朝鲜半岛西部构造台坡的坡脚上,目前也已经停止了发育。

(4)陆架侵蚀-堆积斜坡(Ⅸ)

在整个南黄海海域中西部分布着纵贯南北的陆架侵蚀-堆积斜坡,斜坡坡降明显,与两侧的地貌特征差异明显。该斜坡在北部环绕山东半岛东端的北部和东南部,水深30~60 m,等深线与岸线大致平行,斜坡的宽度变化于20~80 km,在短距离内水深由30~40 m迅速降至60~65 m,坡度最陡处可达到3.1‰。斜坡在34°~36°N之间为近南北向,在34°N附近走向转为东南,一直延伸至东海(32°N附近)。该斜坡西侧是水下浅滩、陆架侵蚀平原、苏北岸外辐射潮流沙脊群和古三角洲平原4个地貌单元,东侧是黄海中部的陆架堆积平原。斜坡地势西高东低,向东倾斜,倾角变化范围为1′8″~10′34″。该区的沉积物除部分由大河补给外,主要是由沿岸的中、小河流所携带的陆源沉积物及沿岸侵蚀的物质构成。由于受到黄海沿岸流与黄海环流的共同作用,其中细粒的沉积物不断被搬运、沉降,形成了堆积斜坡,又因为其上发育有一系列的海底浅谷,可能是早期或者现代侵蚀作用的产物,所以称其为“侵蚀-堆积斜坡”。该斜坡虽然南北连贯,但不同的地段其成因是各不相同的。

(5)陆架堆积平原(Ⅹ)

南黄海陆架堆积平原位于南黄海中部,西接陆架侵蚀-堆积斜坡,东临南黄海陆架侵蚀洼地(即黄海槽),水深为60~75 m。该区地形平缓,地势向东部的黄海槽缓慢倾斜,平均坡度约为0.13‰,是南黄海地势最平坦的地区。由于距离海岸较远,陆源粗颗粒碎屑难以输运至此,海底沉积物砂和粉砂含量渐少,而含泥量渐增。受黄海暖流和沿岸流的共同作用,其现代沉积物主要源于黄海沿岸流携带的黄河悬移物质等陆源物质,也有部分来自老黄河三角洲的再悬浮物质和黑潮输送的外海物质,几乎全由悬浮物质组成,以泥和砂质泥为主。该区域沉积速率较低,现代沉积速率为0.09~0.17 cm/a[10]。在全新世高海平面时期,黄海中部以小环流为水动力特征,所以主要是小环流堆积,或称为冷涡堆积。

(6)陆架侵蚀洼地(Ⅺ)

陆架侵蚀洼地主体分布在南黄海,水深>75 m,地形上习惯称之为“黄海槽”(图3)。该洼地呈宽浅的谷状,东西向地形不对称,西缓东陡,基本为NWSE方向延伸的负地形,构成南黄海整个负地形的中轴。在成因上推测为古河谷洼地,34°N以北为南北向延伸,北至38°N,在34°N以南走向转变为东南,经济州海峡和济州岛西南部,最后通往冲绳海槽北部。古河谷洼地宽度约50~150 km,谷底出现两个由90 m等深线圈闭的长条形洼地,洼地的东南部,水深明显加大。由于现代沉积作用较弱,部分区域的海底仍然显现出河谷的形态。洼地底质为黏土-粉砂-砂、粉砂质砂、细砂和中细砂。洼地内,尤其是南部发育了大量的全新世早期古潮流沙脊和古潮流冲刷槽。洼地是末次冰期黄海平原上水系的主通道。

2.3 地形地貌成因探讨

2.3.1 南黄海地形地貌发展演化的构造骨架

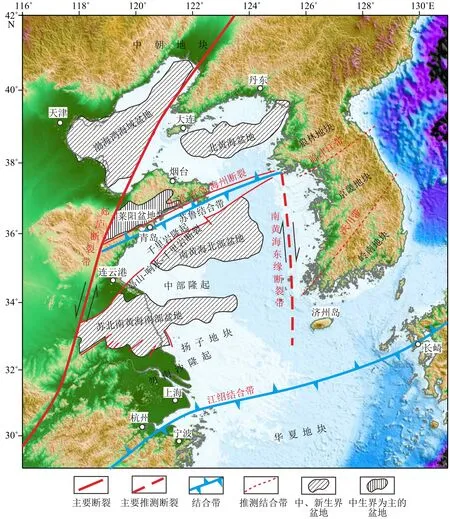

太平洋板块、菲律宾海板块与欧亚板块相互作用控制了中国东部漫长的海岸线与宽缓的大陆架,形成了中国东部复杂又独特的大地构造特征[15-19]。在洋-陆板块汇聚的大背景下,由深层到浅层,发生了岩石圈破坏、陆缘性质转换、板块边界跃迁等一系列重大区域性构造地质过程[20]。不同构造单元发育在不同的块体之上,其间为深大断裂所分隔[21]。南黄海主体位于扬子地块(图5),扬子地块西侧以郯城-庐江左行走滑断层(郯庐断裂带)为界,东侧以黄海东缘右行走滑断层(南黄海东缘断裂带)为界,向北嵌入中朝地块[22],南黄海东缘断裂带以东的京畿地块和岭南地块是否归属于扬子地块目前还存在争议[23-24];北侧则以五莲-青岛-海州断裂为界作为中朝地块和扬子地块的分界线[25]。苏鲁结合带夹持于五莲-青岛-海州断裂和嘉山-响水-千里岩断裂之间,是被郯庐断裂带左行错移的秦岭-大别造山带的东延部分;江绍结合带向东经杭州湾入海后,过舟山大衢岛增生杂岩带,接虎皮礁增生杂岩带,从西南日本长崎半岛进入日本境内[25]。南黄海位于苏鲁结合带与江绍结合带之间,与苏北沉降带连成一个坳陷,为新生代沉积盆地[12]。千里岩隆起、南黄海中部隆起和勿南沙隆起又将南黄海沉积盆地分割成两个次一级的盆地(南黄海北部盆地和苏北南黄海南部盆地),“三隆夹两盆”构造骨架构成了南黄海地形地貌发展演化的构造基础。

图5 南黄海陆架构造图[21, 25]Fig.5 Tectonic sketch map of continent shelf of the South Yellow Sea[21, 25]

2.3.2 南黄海地形地貌的成因

南黄海现代海底地形地貌的发育,主要受区域构造、海平面升降变化和海、陆外营力控制。区域构造除控制着区内断陷型黄海宽陆架的形成外,也控制着陆架上部分次级地貌的发育。南黄海海底地貌受南黄海隆起和坳陷的影响,韩国西海岸构造台地则与其基底梯状断裂作用有关。

南黄海海岸轮廓主要受断裂构造的控制,苏北中部海岸线受NW向的滨海断裂带的控制,南部三余湾-启东嘴的岸线轮廓,一方面是长江三角洲沙体的堆积,另一方面可能还受构造影响。山东半岛东南岸岸线走向受NE向的半岛近岸断裂的控制;朝鲜半岛的海岸线走向则受到南黄海东缘断裂带的控制。

南黄海海底地形起伏仍然受中生代、新生代以来的断陷、隆起构造的影响,例如,浙闽隆褶带是构成南黄海与东海之间的海底凸起高地(现在为古长江三角洲及古河道高地构成的扬子浅滩),千里岩隆起是构成南、北黄海的自然分界。

古三角洲平原的成因:主要是古长江在更新世低海面期在陆架区建造的冲积平原及相对高海面期建造的水下三角洲;其次是黄河、淮河在全新世早期建造的黄淮河三角洲。

陆架埋藏地貌的成因:主要是末次冰期黄海陆架全部成为滨海平原,当时发育很多古河道、古湖沼洼地。陆架上的埋藏地貌就是这时形成的。

黄海槽的成因:主要受控于南黄海东缘断裂带,形成宽大谷地。末次冰期时,成为中国大陆和朝鲜半岛河流汇聚入海的通道,全新世时又是海水由南向北侵入的主要通道。

黄海槽沙脊群的成因:冰后期南黄海遭受全新世海侵,14 000 aBP,海平面上升到-68 m,首先出现海侵的是黄海槽洼地的南部,由于受地形影响,潮流很强,黄海槽洼地的古潮流沙脊群就是在这种动力环境下形成的。

海州湾古侵蚀-堆积平原的成因:约12 000~10 000 aBP,海岸线在40~50 m水深暂时停留,形成了海州湾的古侵蚀-堆积平原,由于后期海洋动力环境和泥沙供给有限,这片古侵蚀-堆积平原仍然没有被全新世沉积物覆盖。

大约8 000~6 000 aBP,黄海暖流、南黄海中部小环流(冷涡)、黄海沿岸流及潮流场现代格局形成,逐渐塑造了南黄海中部的现代海积平原、苏北浅滩潮流沙脊群、以及韩国群山群岛以西海域的潮流沙脊群、还有成山头东南部的泥岗等现代地貌。

关于苏北辐射状潮流沙脊群的物质来源,以往大部分学者认为,苏北浅滩是在古长江、古黄河联合三角洲的物质基础上,在近代至现代潮流作用下形成的[26-27]。也有学者认为是在古陆架沙漠上形成的[28]。少数学者认为苏北辐射状潮流沙脊群的物质来源于古长江入海的物质[29]。近年来,南京大学、南京师范大学等单位在辐射沙脊群区进行了浅地层探测和钻孔调查,基本查明,以弶港为顶点的苏北辐射状沙脊群区在全新世沙脊、沉积层之下,是古长江三角洲沉积层,现代沙脊沉积之下还有埋藏沙脊沉积体[5]。废黄河三角洲沉积层仅抵达目前辐射沙脊群的北部,东沙滩水下沙脊北端以北超覆在古长江三角洲沉积层之上。因此,可以确定辐射沙脊群的沙脊发育的物质是古长江入海物质[5,30]。

3 结论

(1)南黄海海底地势由西、北、东三面向中部和东南方向缓慢倾斜,西部坡度比较平缓,东部则相对较陡。地势最低的黄海槽在南黄海中部偏东的位置,黄海槽谷轴线成为南黄海海底地形地势的一条天然分界线。

(2)根据南黄海现代海底起伏变化趋势和成因特征,将南黄海海底划分成6个地形单元:山东半岛东部水下泥楔地形区、海州湾缓倾斜地形区、苏北岸外舌状地形区、朝鲜半岛西岸斜坡-沟槽地形区、中部浅海平原地形区和黄海槽地形区。南黄海规模较大的三级地貌单元共划分了11种类型,以堆积、侵蚀-堆积地貌为主,主要分布在黄海槽以西;构造-堆积地貌的分布所占比例不大,集中分布在南黄海东部朝鲜半岛西岸。

(3)区域构造是南黄海现代海底地形地貌发展演化的基础,海平面升降变化、海洋水动力、物源等因素综合作用,塑造了复杂多样的地形地貌形态。

致谢:感谢自然资源部国际合作司项目支持。