华严妙相

——释迦说法的视觉表达与觉知

2023-01-09邓启耀

邓启耀

(广州美术学院,广东广州 510006)

一、不可见与可见的法会

释迦说法(转法轮),是佛“八相成道”之重要一相。《大方广佛华严经》开篇,详细描述了释迦主持大法会的庄严妙相:

如是我闻:

一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成;上妙宝轮,及众宝华、清净摩尼,以为严饰;诸色相海,无边显现;摩尼为幢,常放光明,恒出妙音,众宝罗网,妙香华缨,周匝垂布;摩尼宝王,变现自在,雨无尽宝及众妙华分散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切庄严于中影现。其菩提树高显殊特:金刚为身,琉璃为干;众杂妙宝以为枝条;宝叶扶疏,垂荫如云;宝华杂色,分枝布影,复以摩尼而为其果,含辉发焰,与华间列。其树周圆咸放光明,于光明中雨摩尼宝,摩尼宝内,有诸菩萨,其众如云,俱时出现。又以如来威神力故,其菩提树恒出妙音,说种种法,无有尽极。如来所处宫殿楼阁,广博严丽充遍十方,众色摩尼之所集成,种种宝华以为庄校;诸庄严具流光如云,从宫殿间萃影成幢。无边菩萨道场众会咸集其所,以能出现诸佛光明不思议音。摩尼宝王而为其网,如来自在神通之力所有境界皆从中出;一切众生居处屋宅,皆于此中现其影像。又以诸佛神力所加,一念之间,悉包法界。其师子座,高广妙好:摩尼为台,莲华为网,清净妙宝以为其轮,众色杂华而作璎珞。堂榭、楼阁、阶砌、户牖,凡诸物像,备体庄严;宝树枝果,周回间列。摩尼光云,互相照耀;十方诸佛,化现珠玉;一切菩萨髻中妙宝,悉放光明而来莹烛。复以诸佛威神所持,演说如来广大境界,妙音遐畅,无处不及。

尔时,世尊处于此座,于一切法成最正觉,智入三世悉皆平等,其身充满一切世间,其音普顺十方国土。譬如虚空具含众像,于诸境界无所分别;又如虚空普遍一切,于诸国土平等随入。身恒遍坐一切道场,菩萨众中威光赫奕,如日轮出,照明世界。三世所行,众福大海,悉已清净,而恒示生诸佛国土。无边色相,圆满光明,遍周法界,等无差别;演一切法,如布大云。一一毛端,悉能容受一切世界而无障碍,各现无量神通之力,教化调伏一切众生;身遍十方而无来往,智入诸相,了法空寂。三世诸佛所有神变,于光明中靡不咸睹;一切佛土不思议劫所有庄严,悉令显现。[1]

这是一段视觉感极强的文字。描述释迦牟尼成道后,在菩提树下为十方世界众菩萨、金刚力士及诸神诸天说法的故事。由于佛的神力,“诸色相海,无边显现”“凡诸物像,备体庄严”。不仅“如来自在神通之力所有境界皆从中出”,“一切众生居处屋宅,皆于此中现其影像”。宏观虚空大云、金刚之地,遥望菩提宝树、宫殿楼阁,细察髻中妙宝、一一毛端,皆“令此道场一切庄严于中影现”,“三世诸佛所有神变,于光明中靡不咸睹;一切佛土不思议劫所有庄严,悉令显现。”

《华严经》详细地描述了大法会庄严、华丽、规模宏大的法会场景,历数了参加法会的十佛世界微尘数菩萨、执金刚神、身众神、足行神、道场神、主城神、主地神、主山神、主林神、主药神、主河神、主海神、主水神、主火神、主风神、主空神、主方神、主夜神、主昼神、阿修罗王、迦楼罗王、紧那罗王、摩睺罗伽王、夜叉王、大龙王、鸠槃荼王、乾闼婆王、月天子、日天子、三十三天王、须夜摩天王、兜率陀天王、化乐天王、他化自在天王、大梵天王、光音天王、遍净天王、广果天王、大自在天王、人、非人等众参与法会及赞颂说偈的盛况,正所谓“无边色相,圆满光明”。

自从释迦说法被认为是佛“八相成道”之重要一相,各式各样的“法会图”,成为各宗寺院、石窟和历代画工重点描绘的题材。特别是描绘《华严经》所述大法会宏大场景的雕刻、壁画和图卷(册页),更是极尽工巧,成为佛教艺术的聚萃之作。以文字叙述释迦说法和菩提道场辉煌的《华严经》,和以视觉表达形式呈现的大量佛教雕刻绘画,互为文本,将俗世不可见的法会,以可见的形式描绘出来。

释迦说法在佛教造像艺术中极为常见。始凿于北魏年间(公元493年),历经几百年营造的河南洛阳龙门石窟,将整座山雕刻为《华严经》里描述的大法会。在长达一公里的山崖上,雕刻有二千三百余座摩崖式佛龛,十万余尊菩萨、金刚云集,中心位置是卢舍那佛及其菩萨、护法巨像,形成气势磅礴的石雕长廊,将那超越时空、不为凡间可睹的华严妙相,凝固为一个世人可以万代瞻仰的、如磐石般坚固的辉煌瞬间(图1、图2)。

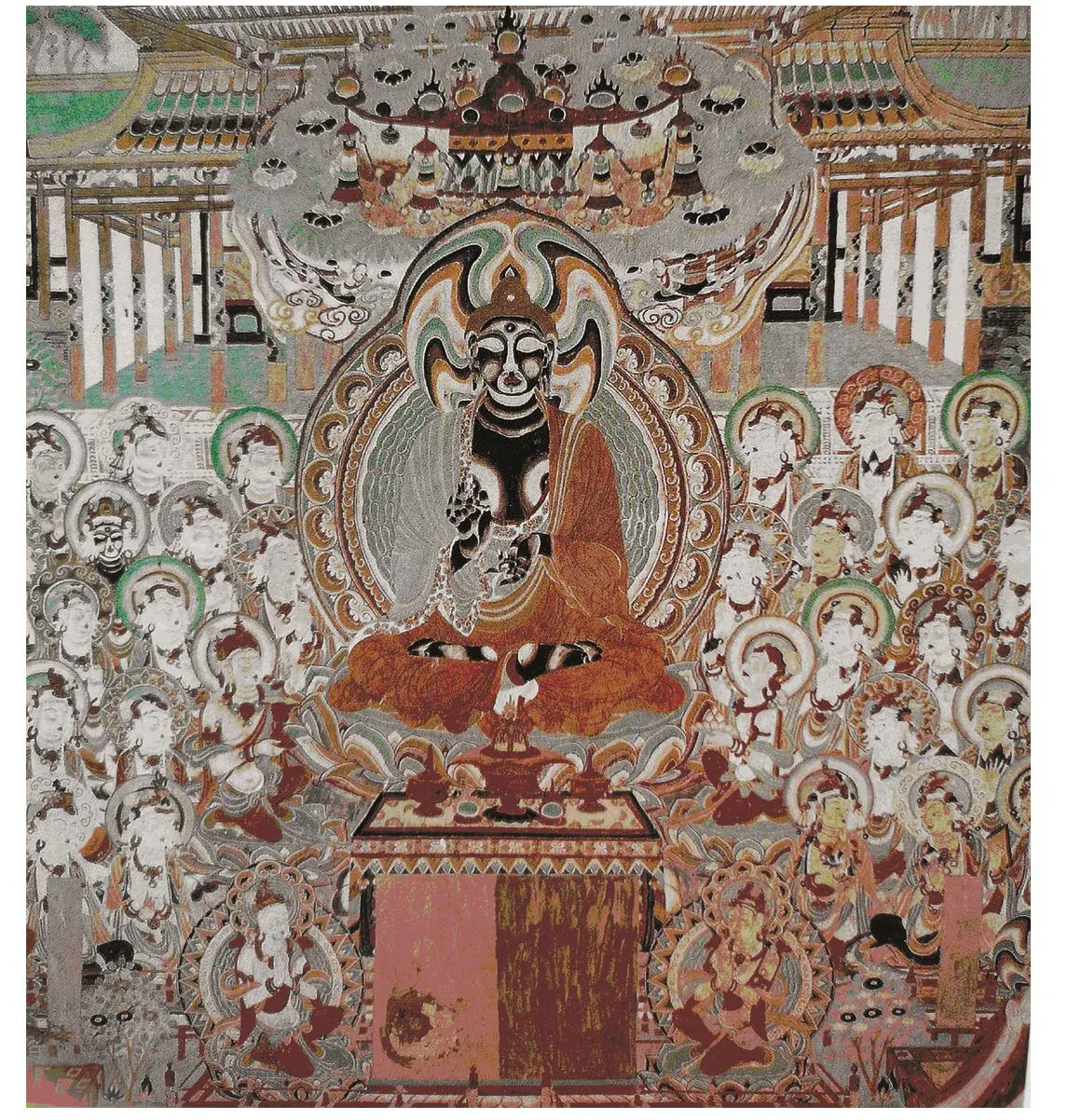

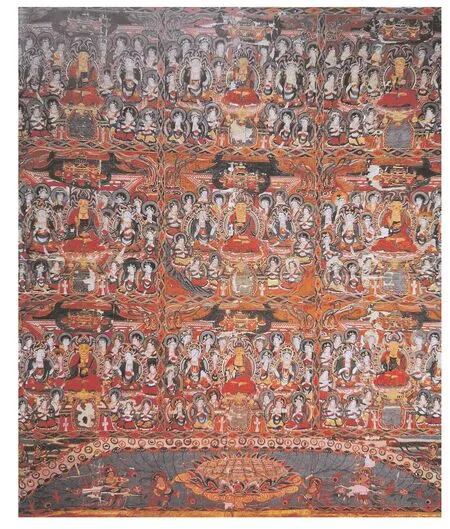

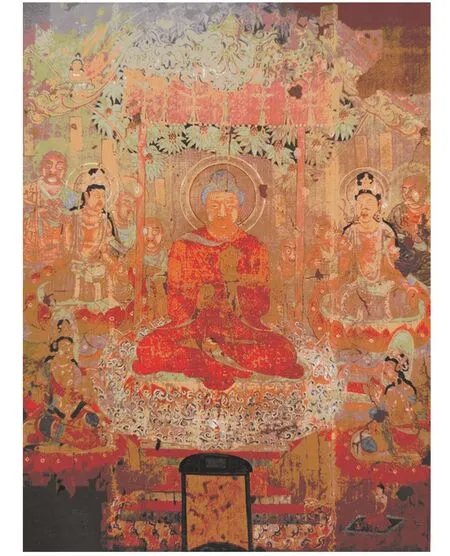

相对于几百年才可完成的大型石窟而言,寺院壁画、传世画卷和经文刻本上的木刻版画插图,就更为普遍了。而且,由于大多在室内工作,以中国传统绘画的线条勾勒,设色彩绘,画家可谓极尽工巧,创作了不可胜数的伟大作品。著名的作品,有甘肃敦煌壁画(图3至图5),山西开化寺壁画,云南丽江大宝积宫、大觉宫壁画、西藏桑耶寺回廊壁画等。作为佛教信仰者心目中的觉者和导师,佛陀不仅举办类似华严盛会那样的宏伟论坛,而且化身为过去佛和未来佛,跨时空地到处说法。所以,关于佛在不同场合,为不同目的和听众讲经说法的绘画题材,在佛教艺术中表现得极为丰富多样。

图3 (中唐)释迦佛说法壁画⑤[3]

图5 (宋)梵纲经变·卢舍那佛说菩萨心地品⑦ [5]

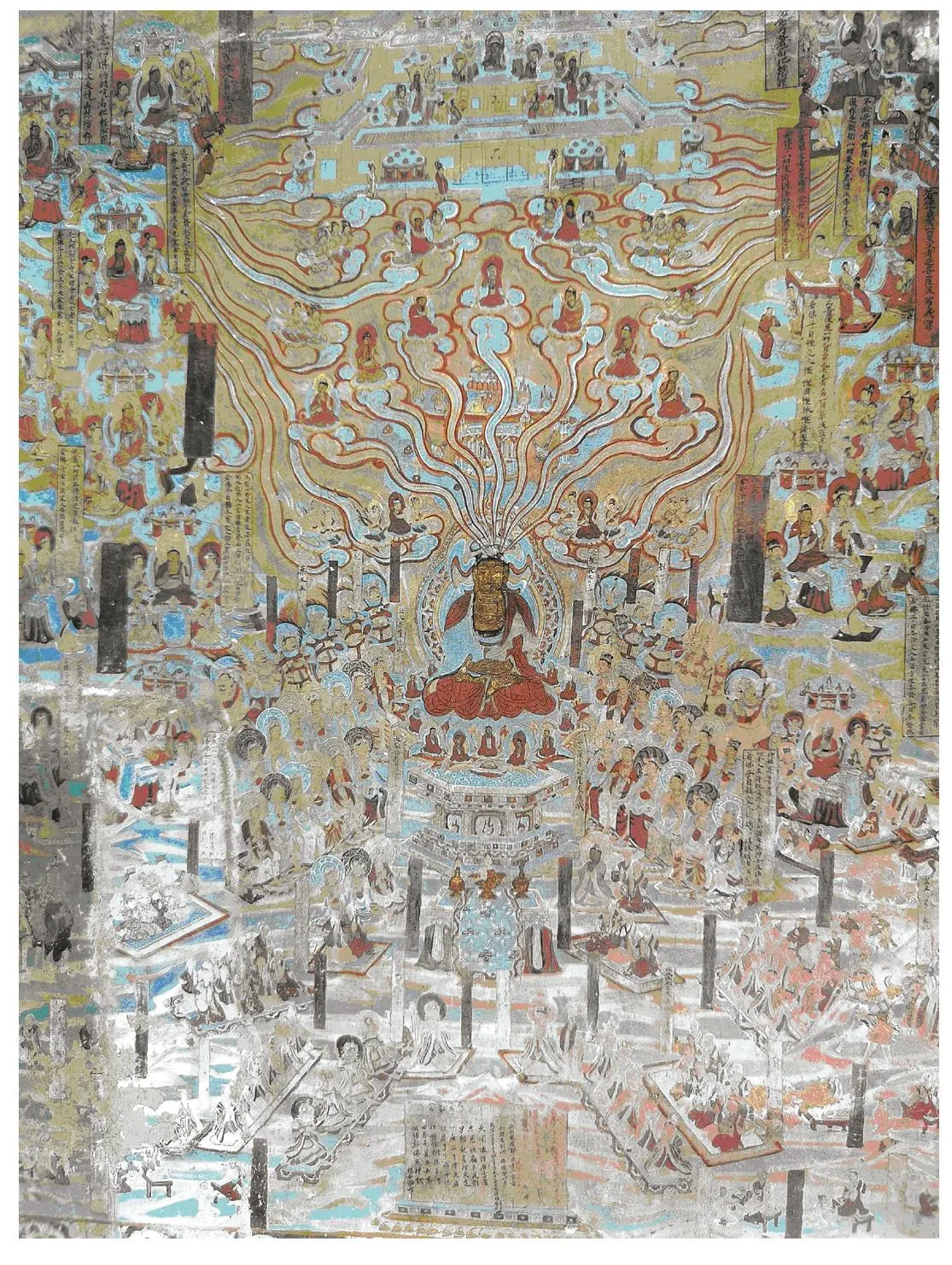

图卷及绘画册页便于携带和传播,种类更多。代表作有敦煌石窟所藏的绢画(图6至图9)、佛教经卷中的木刻版画插图(图11、图12),历代较著名的画工和画家作品,如宋张胜温《大理国梵画卷》(图14)、元朱好古《释迦说法图》、清丁观鹏《法界源流图》(图15)等作品,以及在藏传佛教中流行的唐卡和写经护板上的绘画(图13),在南传上座部佛教中流行的幡画等。现藏法国吉美博物馆的绢画《华严经变相七处九会图》,表现《华严经》中毗卢遮那佛(法身佛)在七个场所九次说法的集会。这幅敦煌石窟的绢画遗品,在长194厘米、宽179厘米的绢上,描绘了以佛为中心,周围环绕听法的菩萨、圣众,下部绘金刚轮山、香水海和大莲花,莲花中城廊整齐划一,表现华严盛会中不可思议的莲花藏世界。描绘繁复,保存完好,属巨幅杰作;绢画《观无量寿经变相阿弥陀佛说法图》描绘阿弥陀佛趺坐于莲花座上说法,周围诸佛、菩萨环绕听法,伎乐奏乐起舞,池中莲花化生童子。伦敦英国博物馆也藏有来自敦煌藏经洞的许多绢画,其中,《树下说法图》是最常见的佛说法图,佛身穿通肩朱红袈裟,居中结跏趺坐于莲台,作说法印,有菩萨听法,飞天散花、供养人供养;《报恩经变相释迦说法图》描绘释迦牟尼过去若干世报效佛恩、君亲恩、众生恩的故事,亦以释迦佛说法为中心;绢画《弥勒下生经变相说法图》,描绘的则是未来佛弥勒菩萨从兜率天下生阎浮提,于龙华树下成佛,三次说法,以及弥勒世界诸种乐事等情节。绘画精致,有唐风余韵。

图6 (五代)华严经变相七处九会图⑧ [6]

图9 (唐末五代初)观无量寿经变相阿弥陀佛说法图⑪[9]

图11 南无极乐世界阿弥陀佛会⑬

图12 (西夏)刊雕版说法图[11]

图13 《般若经》写经护板上的佛说法图⑭[12]

笔者乃俗人,观看这些伟大作品的时候,必然会带一些俗念。首先,在形式上,我是将它们作为艺术来看的,赞叹于它们的审美价值;其次,在内容上,除了尽可能了解作品的所指,弄清楚精神层面的意义,同时会学术地进入宗教艺术遗产的层面,关注它们的文化价值,还会从世俗的角度,问一些基于世俗常识的问题。

华严妙相,只可用心觉知,不能以目观看。但佛教艺术通过视觉表达,使“不可见”之相可见了,这便让俗人对不可言说之事,有了“言说”的机会。

二、不可言说的“言说”和觉知

我试图再找一点图像文献进行具体的文本分析。这种分析或解读,不仅是如我这样的局外人的观赏,也希望听听局内人即佛教出家人的看法。我选择的文本是著名的宋代《大理国梵像卷》,对照文本是清代《法界源流图》。我的方法是图像学和人类学的,即:记录俗人的我观画感受;对出家人观画的观察和访谈。

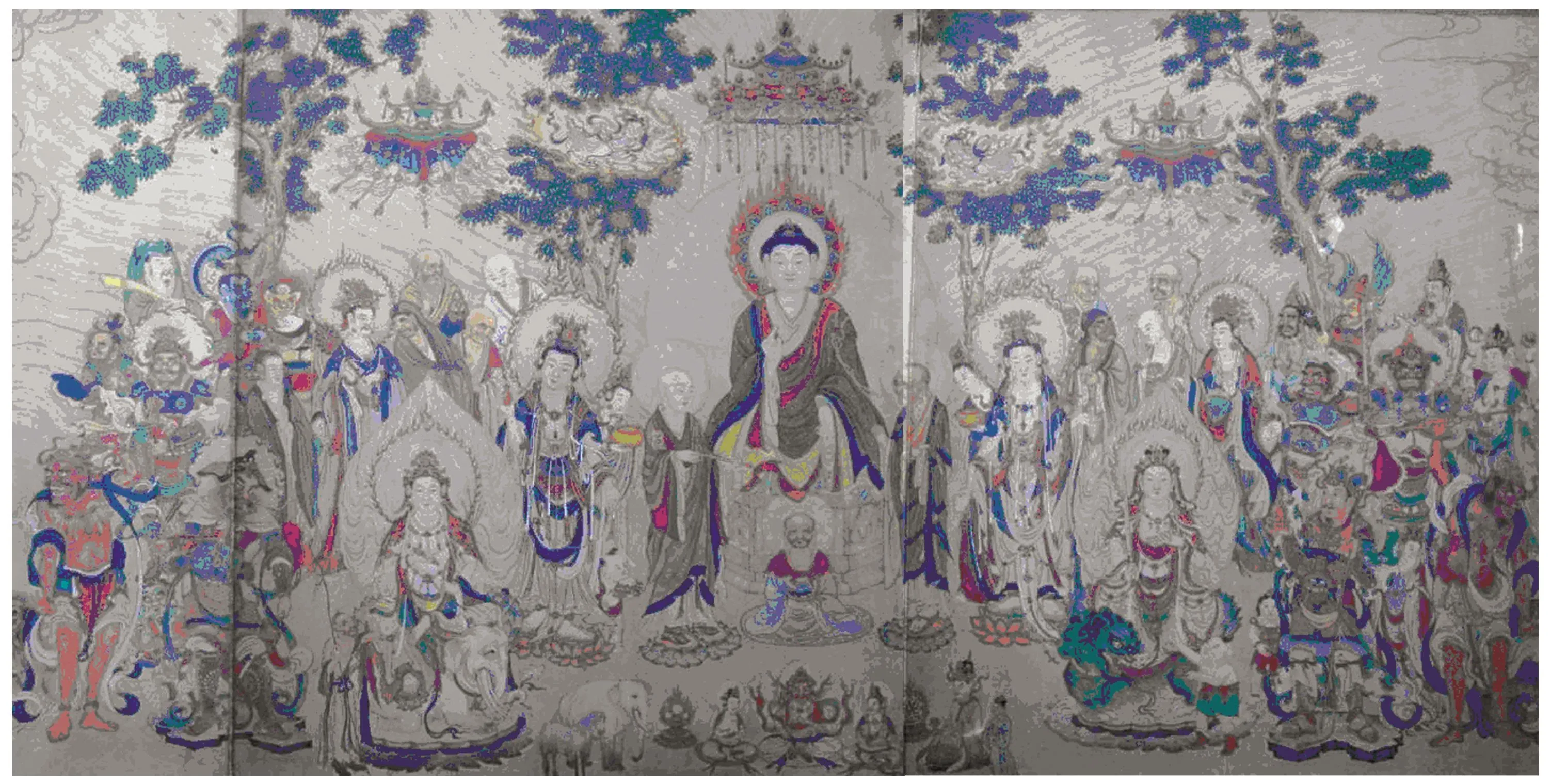

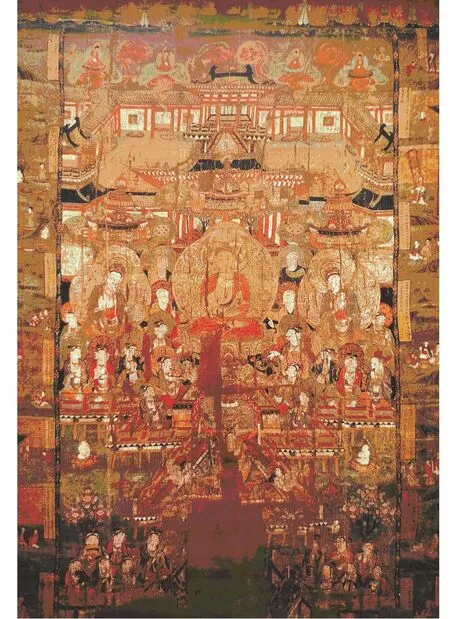

《大理国梵像卷》(图14),又称《张胜温梵画卷》,为大理国时期画工张胜温奉崇信佛教的大理国皇帝段智兴之命绘制。梵像卷为纸本彩绘,贴金,长1636.5厘米,高30.4厘米,以“南无释迦牟尼佛会”和“药师琉璃光佛会”为中心,两边展开描绘菩萨、天王、罗汉、尊者、龙王、力士、飞天、供养人、妖魔、群臣、官贵、僧人、十六国王众、南诏诸王及王后等六百二十八貌,加上云气、山水、动物、植物、建筑、器物等,洋洋大观,刻画精致,代表了宋代西南地区佛教艺术的最高成就。此画作于公元1180年,现藏台湾故宫博物院,为其镇院之宝。九百多年过去,这件杰作静静躺在台湾故宫博物院的玻璃柜里,让世人得以跨代瞻仰“国宝”原作。而借助现代传播媒介,我们也可以通过大量复制的印刷品和网络数字化图像,隔空观摩这一杰作。

李霖灿先生所著《南诏大理国新资料的综合研究》,[2]彩印《张胜温梵画卷》全图,且在代序中印有新发现的清人丁观鹏摹本《法界源流图》(图15)的部分图像。近亦有《宋时大理国描工张胜温画梵像》和清人丁观鹏摹本《法界源流图》两图的彩印折叠长卷出版。①大理博物馆的印刷品摹本也很不错。经两相对照、多次细品之后,更加叹服大师张胜温在艺术上的非凡造诣。

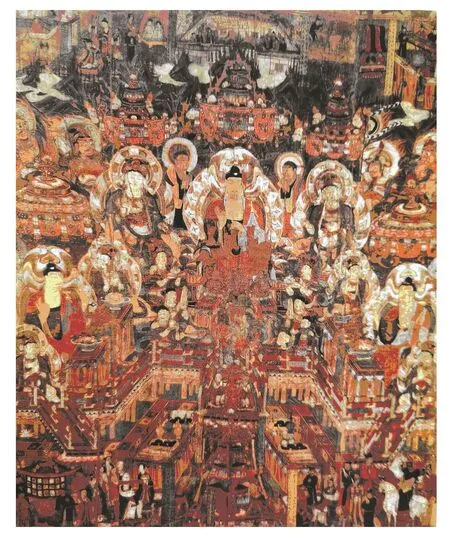

图15 (清)丁观鹏绘《法界源流图》中释迦牟尼佛会图[14]

在艺术表现方面,《法界源流图》布局更集中,梵像的塑造和用笔设色也有变化,构图似更用心,用色更为丰富,特别是青绿色之用,大大多于《大理国梵像卷》。但《法界源流图》毕竟本于《大理国梵像卷》,原作与续作的长短,需在比较中观察。乾隆曾这样评价《大理国梵像卷》:“顾卷中诸像,相好庄严,傅色涂金,并极精彩。”不过是表象之谈。九百年前,有僧人妙光评价此画是“妙出于手,灵显于心”。方为神评。

先说“妙出于手”。

《大理国梵像卷》乾隆年间进入皇帝内府。信奉佛教的乾隆皇帝命宫廷画师丁观鹏仿照《张胜温画卷》另摹一卷。出于政治自尊的考虑,乾隆要丁观鹏将原作所有有关“貌其国王执罅瞻礼状,以冠香严法相,颇为不伦”的大理国王及天竺十六国王众,统统从画卷中剔除,“仿其法”另绘成一卷《蛮王礼佛图》。而主体的宗教内容,则在密宗黄教活佛章嘉国师的指点下,“正其讹舛”后,摹为《法界源流图》(现藏吉林省博物院)。丁观鹏摹本完成于乾隆三十二年(1767年),乾隆题为《法界源流图》(又名《千佛图》),并亲自在卷首和宝幢内题字。[2]经此改进的丁本梵像图(即《法界源流图》,下同),纸本设色,对原图的尺寸、梵像位置和次序都有所更改,有的地方布局更集中,用笔设色也有变更,但大体结构一致。

然而,当我将这二位画师的作品相互比较、仔细对照之后,立刻发现:丁本梵像图,虽也属精品之列,但与张本梵像图相比,是决不可同日而语的。

首先,从造型上看,张本梵像图的形象个个鲜活,动态变化无穷,性格差异较大,造型颇富想象力。如“龙王图”,张本梵像图上的龙王生机勃勃,没有一个相同的造型,连龙王四周的各种灵异怪兽,也个个生动而富有灵气。就是作为背景的云纹水涡,皆千变万化,少有雷同。而丁本梵像图上的龙王,全被规范为一种模式。两相比较,前者处处神采飞扬,内中蓄力,后者就略显呆滞死板。在其他部分,丁本梵像图造型虽也摹袭张本梵像图然不及张之生动。

其次,从形式上看,张本梵像图以线为主体形式,其线疏密有致,流韵生风,令人叹为观止。如“佛会图”,线之精美绝妙,真是到了让人无话可说的地步——只一句“曹衣出水”“吴带当风”,说不尽张胜温大师那种震撼心灵的线韵和富于弹性的魅力。而丁本梵像图的“佛会图”,用线则拘谨得多——他显然意识到了这一点,便使用带状结构的深色块分割画面,以此提神。尽管如此,两图技法之功力,也是一眼即可见出的。再细观两图众佛僧的眼神,亦判然有别。张本的神韵,只能用“极品”二字形容。

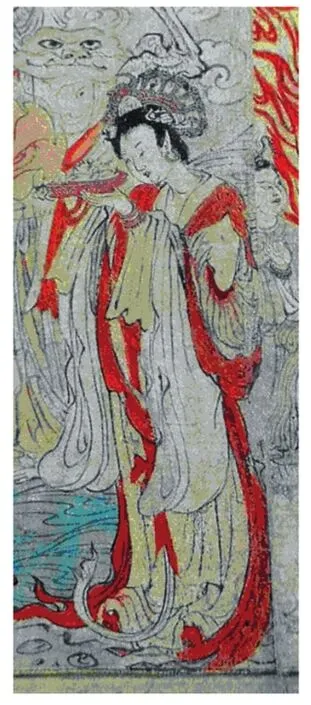

再看张本图卷中的“建国观世音菩萨”一画,描绘的是《南诏图传》上梵僧幻化的故事。且不说该幅画上几位主角人物(图16)用线造型的潇洒,只看那匹白描的白马(图17),就看得你心服口服!此马画得极为简洁,可谓一笔多余的描绘都没有,不仅是形的勾勒一气呵成,笔力遒劲。细看每一根线条,也在流动中或顿或扬——顿可凝力,扬则生风;或细若飞蛛吐丝,或飘似风中柳条;转折犀劲,飞扬灵动,真到了随心所欲的地步。韩干之马,亦不过如此!

图16 《大理国梵像卷》中的仕女服饰

图17 《大理国梵像卷》中的白马

再次,从意境上看,同是“佛会图”,张本梵像图诸佛如圆融于某种奇异的超自然空间之中,丁本梵像图诸佛则似凝着于某个庭园门口。此图丁本抄摹张本较多,却为何会产生如此不同的感觉呢?仔细观摹,才知妙处:张本(图18)全以流畅灵动的线条结构全图,线条轻盈而饱满,灵异之气随之飞扬回旋,充塞全境;没有起点,也无终极,故清然满目,不知所止。丁本(图19)则太重“着落”之处,先是带状、块状和深色块面沉滞画面——连马腿象脚也加了深色,且将动态改为呆站,如同陷入泥淖一般;再是背景加绘了四棵写实的树,树叶深黑,树干下坠而让人感到生硬死板,如同人造背景。事实上,张本“佛会图”背景也有花树,但那些花树勾线较轻,且与云流水波焰纹浑然为一,恰如飞来的花、雾里的树,在不可寻“着落”处,处处有它,率性而为,任意飘洒,这不正显菩提非凡,暗合“郁郁黄花无非般若”的禅意么?

图18 (宋)张胜温绘《大理国梵像卷》中的动物

图19 (清)丁观鹏绘《法界源流图》中的动物

甚至极写实叙事的“文殊问疾图”,两者也有差距。在张本梵像图(图20)中,维摩诘虽有疾劳之态而显智慧之相,他目光有神,嘴唇微启,似乎沉浸于有关人生之苦的辩诘之中。而丁本梵像图(图21)中的维摩诘,则似乎只流于表面的病态,与张本梵像图中维摩诘那种平静而坚定、久经风尘而归于平淡的神情,岂在一个层级上?

图20 (宋)张胜温绘《大理国梵像卷》中的维摩诘图

图21 (清)丁观鹏绘《法界源流图》中维摩诘图

两相比较之后,我终于明白:艺术上的事,到了精妙之处,那是绝对独一无二的。真正的艺术,是不可复制也无法摹仿的。

再说“灵显于心”。

“灵显于心”,是我这样的俗人无法直观的。于是,依照人类学习惯,我把这个问题留给“田野”,请文化持有者主体,也就是出家人观看,并对其做参与观察和访谈。我展开《大理国梵像卷》(图14)的核心部分“南无释迦牟尼佛会”,请一位经过专业禅修训练的出家人②观看。静观片刻后,我们有如下对话:

图1 龙门石窟中心和周边摩崖式佛龛③

图14 (宋)张胜温绘《大理国梵像卷》中释迦牟尼佛会图(印刷品)[13]

我:你看到了什么?

出家人:我看一个佛教的东西,会先感觉这个东西的能量场。我在看的时候,能感觉到一种气,冲到了我的头顶,说明这个东西传达出的状态,有一种高能量的状态。看画的时候,我没有系统地知道这些人物谁是谁,先看到几位坐者(佛)的状态,看他们面部的表情,很端庄的样子,如果从觉悟的程度来说,就比站着的那几位(菩萨、力士)高。(指着画上的罗汉和力士)你看有些形象,看他们面部的表情,有一些特定的指向状态,比如惊讶、严厉、威吓。在佛教里面,菩萨、力士、罗汉,表示的是你的生命状态,开悟到什么等级。

我:你也画画。过去俗人的你看画和现在修行者的你看画,有什么不同呢?

出家人:过去我首先关注到这个形象是长什么样,穿啥衣服,是什么样的一个造型,色彩如何,是在感觉层面。现在我更多地是看这个形象传达出的整个状态是什么,是在一种觉知状态,觉知到绘画透出的能量。原来我是没有能力知道人此刻是什么状态的,因为我没有觉知,所以我永远是在自己的情绪里面,看别人也是在看自己。现在我可以剔除掉过去的刻板印象,以及形式上的束缚,一眼看出这是什么样的状态,并直接进入到身体。觉知力切切实实地改变了感知的身体,对身体产生改变之后,才会有这样的体验。

我:是绘画自身带有的能量呢,还是属于你对于它的觉知?是不是由于你受过禅修的训练,所以你才可以对这些信息产生反应?

出家人:一幅画,它的载体不重要,它放在哪里不重要,重要的是,这个形象,它传达的是不是真。它带着创作者的信息。比如我们看这幅画(张胜温《大理国梵像卷》),画工很细,这是一个实打实的,有信仰的人。他画得很细是我们经验的结论,但是这个经验不是凭空产生的。它可能关系到认知科学的问题了。之前我没有看过这幅画,我是看到了以后,才接收到这些信息。不是说我之前知道宋代的佛画是什么样的,然后再看这幅画,套在这个经验里,哦,它就是这样的。我只是佛家说的如实观照。我本身是没有任何态度的,我也没有任何知识或经验的框架,我只是保持一种修行的开放状态。修行就是要把基于我过往的经验、过往的知识这些东西剔除掉,你就是一个很纯然的状态,是一个空的状态,犹如六祖说的“自性清净”。这些信息进来,反射到你身上,如果你是开悟的,你就可以觉知到它本来带有的那些信息。你用觉知观照到了这些信息,它们在你的身体里反应以后,你才能读到这些信息反映的信息。

我:你看到的不是原作,而是印刷品。它反射的信息也一样吗?

出家人:由于多了印刷这个程序,虽然看印刷品在一定程度上会影响对原作的判断,但是,如果它是对原作较高程度的复制,它的精神状态,就不被任何形式所限制。至于形式本身的信息,如雕工在石头上雕刻的力度,印刷品当然感觉不到,不过这是我们不太在意的。形式所载的精神性的东西,是不被形式限制的。所以即使这件作品破败了、残缺了,还可以从里面读出精神的东西。

我:也就是说,有禅修经验的人更关注作品精神层面的东西,所以即使作品残损,它穿越历史传达的信息还是会被觉知。而形式层面如力度、质感、色调、构成之类,可能是艺术家偏爱的东西。

出家人:对。

通过对梵画文本的“局外人”(俗人)观看,以及对“局内人”(出家人)观画的观察与访谈,可以看到,佛教艺术观看的局外人和局内人,视角是有所不同的,甚至同样一个人,出家前的观画,与出家后的观画,“看”的层面也不同。俗人的视觉,偏于艺术层面的形式审美,对“妙出于手”比较敏感;出家人的视角,似乎更重于“灵显于心”,偏于宗教层面的灵性“觉知”。

一件杰作展开在我的眼前,我无法对此妄加评说,只有满怀敬意地让目光在画面上流淌,就像几百年来所有的目光在上面流淌一样。它像一条超越时空的河流,默默地接纳着不同时代、不同敬仰者的眼光——从俗人到禅者,从诗人到帝王,从史家到商贾,都试图融入这条审美的然而更是灵性的河流。

三、不可思议处的思议

无论是龙门石窟那样的鸿篇巨制,还是寺院壁画和画卷那样的神采之笔,法会图都是佛教艺术必不可少的重大题材。正如《华严经》开篇多次提到“无边菩萨道场众会咸集其所,以能出现诸佛光明不思议音”“一切佛土不思议劫所有庄严,悉令显现”。法会图极尽世间之力,试图呈现华严盛会不可思议的辉煌。通过这些“外相”,将佛理不可言说的玄妙因果,在觉知中进行“言说”,从而在不可思议处,开显妙旨,实现禅悟。

我:我看佛教经典里常用一个词,“不思议”或“不可思议”,如在《华严经》等各种经典中经常见到。“不思议”,是不是一种直觉之思,以心传心的觉知方式?

出家人:不可思、不可议者,是一种直觉。直觉基于一种共振。人内在维度的复杂性,是目前一般的科学手段无法探测到的。如果我们一直停留在现象层面的话,就没法理解为什么佛说“一滴水里可以看到大千世界”。因为他的觉知力可以在一滴水里,把所有的信息读到。所以说,我们内在生命的维度,是不可穷尽的。越往深处挖一点,我们认知的世界就广阔一点。

但笔者俗心较重,还是希望对不可思者思,不可议者议。

由于所有佛教造像的艺术创作者都是俗人,无法亲睹并“写生”法会;由于是艺术,是人作而非天成,所以,不同时代,不同族群或宗派,不同作者,不同供养人,都只能依据《华严经》的描述,对法会有不同的呈现。这些“不同”,是俗世的不同,俗人的不同,俗态的不同。千姿百态的俗世、俗人和俗态,共同建构了世俗人心中千姿百态的华严世界。

第一,我们可以看到不同时代呈现不同梵境和法相的世俗痕迹。《华严经》用了很多篇幅,描述了菩提场中种种瑞象奇观,无论是云卷风行、亭台楼阁,还是宝树香花、珍禽奇兽,均显现出不可思议的殊胜状态。参加法会的菩萨、天王,他们的身姿、面相、衣冠、器物,甚至细至发髻中的饰品,都不可思议得华丽无比,刻画极为精致。当我看到大法会那豪华的排场和繁饰的衣着,出于人类学习惯,就忍不住要做“田野”现场的发问:

我:《华严经》花了很多篇幅来描述释迦大法会的盛况,绘声绘色、极尽所能地形容宝树如何漂亮,楼台如何豪华,菩萨衣着如何华丽,甚至他们发髻里的装饰都讲得很仔细。以至于有法师(明末高僧憨山大师)评价:“不读《楞严》,不知修心迷悟之关键;不读《法华》,不知如来救世之苦心;不读《华严》,不知佛家之富贵。”这直观看去极尽奢华的“富贵”,是不是佛的本意?

出家人:这并不冲突。因为佛是一个无限的状态,他要去度化他人,就会按照对方的状态,找到一个对应的点去度化。这幅丁观鹏摹本的当代摹本(图22),感觉很富贵,是按上层人的要求描绘的,用色明亮金黄,看去是给皇家做的。如果大家没有看到佛是这么的庄严、这么的富贵,自己成佛也会成为这个样子,他就不会去学佛了。

图22 土族唐卡艺人完玛航欠临摹的丁观鹏本释迦牟尼佛会图⑮

我:这是不是太功利了?

出家人:其实佛的度化有八万四千法门,有多少多少的相,然后根据不同的情况,表现出不同的状态,让人得度。佛虽然适应众生显出富贵之相,但他也会告诉你,富贵是不长久的。他会让你得到你想得到的,然后失去,最后告诉你,什么叫无常。所以,这一类方便法门,人想要的东西,让他对这些东西感兴趣,之后告诉你,这些东西都不是真的,从而开始走上觉悟之路。华严法会开21天,人家告诉你21天唱唱唱,把《华严经》全部诵完,就可以保证你多少世富贵。所以很多人去干这个事情。但得道的法师知道,虽然很多人不知所云,但还是有人在干这个事情的过程中,出现没有一个杂念的状态,那就是真的在修行。

我:通过这个诱惑,使一些人开悟?钓鱼传法?

出家人:是的,就是钓鱼。佛教有些大德传法,如达摩传法给神会(慧可),他不断地给你示现,但最终要让他们明白,这些都不是恒常的东西,让他体悟到无常。人要失去以后才会去反思,这是怎么回事。其实,佛只是想引导人们走向一个觉悟之路。佛也是个觉者而已。画佛画的人,如果把这种觉知力融入到绘画里,他画的佛,就会更接近佛的本相。这类作品,就会很有震慑力。

通过这样的访谈,我得以初步了解到当下佛教“局内人”在这类问题上的一些看法。我发现,从佛教局内人视角观看的佛教艺术,不是我们所认知的“艺术”。他们把这些我们称之为艺术的东西,作为修行的一个方便法门。他们不是通过图形色线这些形式技法去“创作”或“观赏”,而是在描绘和观看过程中“觉知”。对于按照世俗逻辑追问的问题,他们也有另外的“逻辑”(如因—果、常—无常等)和不容置疑的解释。

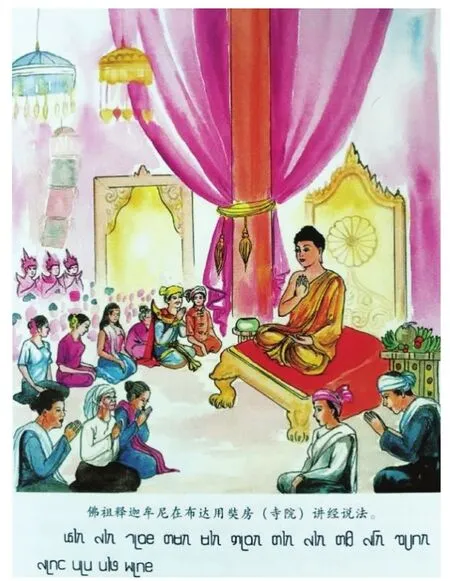

第二,我注意到,佛教不同宗派,在表现华严法会的时候,也有不少差异。汉传佛教描绘的法会图,听会的菩萨、天王和王公贵族,文的深衣广袖,儒雅华贵,武的披甲戴盔,类似古代武士。藏传佛教描绘的法会图(图23、图24),听会的主体似乎是僧侣,界限分明,角色描绘的身形比例差距很大。而南传上座部佛教描绘的法会图(图24、图25),场景写实,佛与俗人同在一个自然空间,世俗生活的气息十分浓厚。我想知道,局内人是怎样看待这种差异的:

图23 大觉宫说法壁画⑯

图24 释迦牟尼讲经说法图⑰

图25 傣文经典《萨缅帕拉吾》插图⑱中的释迦牟尼讲经说法图

我:在佛教艺术中,汉传佛教、藏传佛教和南传上座部佛教都在描绘佛会图,但表现出来的差异不小。有族群文化的差异、表现形式的差异,等等,你怎么看待这种差异呢?

出家人:在我们看来,对于某种精神性的东西,做外来形式的表达,肯定都寄托着表达者的主观状态。这个表达者的状态,决定了他们对佛是一个什么样的表达状态。如果这个表达者处于一种虔诚的状态,他就会把这种虔诚表达到他的作品中去;如果这个表达者想法很多,相应的信息也会透露出来。所以,不仅汉传佛教、藏传佛教和南传上座部佛教这样大的族群差异,会影响到梵画的表达,就是同一族群里的不同作者,也会表现出很多差异。不同文化背景下的人,他们的世界观,对开悟的理解,都会投射到作品上。不同的创作者表达的神态是不一样的。其实,所有对精神性的形象表现,基本上都是创作者的主观投射。所以,我们可以理解,为什么藏传佛教的佛菩萨穿这样的服饰,而汉传佛教的又穿另外的服饰。包括历代的创作者创造的形象,总会有这个时代的痕迹。因为艺术品,本身就是一个主观创造的产物。

为了便于观察,我选取当代不同作者对同一幅作品(丁观鹏法会图)的不同摹本(图26、图27),和专业禅修者(出家人)一起观看。在比较中,我希望看到的不仅是技法的差异,更想了解人(绘画者、观者)在认知上的差异:

图26 (清)丁观鹏绘《法界源流图》中释迦牟尼佛会图(黎明摹本印刷品)

图27 土族唐卡艺人完玛航欠临摹的丁观鹏本释迦牟尼佛会图摹本⑲

我:照理说,释迦法会是不会在世间呈现的,这些图景不过是人造出来的。既然是人造的图像,肯定会有人为的痕迹。你能在画上看出人的痕迹吗?

出家人:既然是人做的,必然有很多人的气息。我们并不知道菩萨、罗汉是什么形象,是人们把他们塑造成了这个形象。在后来的沿袭过程中,固化为某种类型。比如金刚,大家知道他们是护法,就要凶一点。但护法也是一个觉悟的状态,真正要威慑什么的时候,他不是只会以凶相去威慑的。他可能也会是一种慈悲相或另外什么相。包括佛的形象,一般都认为是一种平和的状态,画家也就会刻意地表现这种平和。其实佛在讲法的时候,每个当下都有每个当下的状态,他需要呵斥谁的时候,他会很严厉,会从对方的状态,反映出相应的状态,去教育他。佛不可能永远都是那种微笑的状态,这其实是我们人赋予佛的样子。比如中心的这位佛,被画家画成嘴角上翘微笑的样子,显得很刻意,目的是想说明佛很慈悲。但佛是没有情绪没有欲望的,当你试图刻意地读出佛是什么状态的时候,佛已经不是那个状态了。

在网络上,我甚至看到这样一幅今人描绘的法会图(图28)——在以传统中国工笔重彩描绘的佛菩萨前面,突然出现几个以西画立体画法植入的供养人头像,我把它指给出家人看:

图2 龙门石窟中心卢舍那佛及其菩萨、护法巨像④

图28 网络上传播的今人绘法会图

我:这幅法会图你看如何?

出家人:我看这幅画感觉是一种乱的状态,色彩,怎么花哨怎么来,乱七八糟,处于一种没有条理的状态,看不出什么是什么。再细看,他挑选的这些形象,要不就是非常简单的重复,要不就是有些搞笑了。布局也很呆板。画这画的人,是处于没有信仰的一种外在形式,粗制滥造,很急很快地完成。心很乱,一方面很呆板,一方面很急躁。

可以猜得出来,这幅画应该与出资人或供养人有直接关系。画幅前面那几位出资人或供养人,被画匠刻意安排到显著位置。而且,为了有所交代,画匠应该是按照施主提供的照片,把他(她)们的立体肖像移植到线描古装上。本来,把供养人画入画里,这在古代壁画中也很常见。由于权力和资本,俗世的帝王和权贵得以跻身法会,享受尊荣。但古代壁画是将这一切有机融合在一起的,不像此画那么俗艳、粗陋。这不是艺术,它就是一个“活计”。为了对供养人的“供养”有所交代,就这样把他们的头像生硬地贴到了画面上,不伦不类到吓人的地步。

小 结

释迦说法(转法轮),在佛教艺术中,是一个反复被描绘的题材。相对于释迦“八相成道”(或“十二相”)之降兜率、入胎、降诞、出家、降魔、成道、入涅槃等“法相”,转法轮,特别是《华严经》描述的华严大法会,由于有十方世界众菩萨、金刚力士、诸神诸天及俗人、动物的广泛参与,场面恢宏,气象万千,往往成为众所瞩目的殊胜之相。为了描绘出《华严经》所述的“诸色相海,无边显现”的情境,历代画家、雕塑家往往倾其所有才华,毕一生心血精心创作,成就了佛教艺术的诸多杰作。

以文字叙述释迦说法和菩提道场盛况的《华严经》,和以视觉表达形式呈现的大量佛教雕刻绘画,互为文本,将俗世不可见的法会,以可见的形式描绘出来;将佛理不可言说的玄妙因果,通过意象思维进行了“言说”;从而在不可思议处,开显妙旨,实现觉知与禅悟。而不同时代、不同宗派、不同作者、不同观者、不同供养人“言说”或描绘的华严妙相,又都折射了文化、族群和世俗的影像,成为世人建构的视觉文本。

附图:

图 7 (唐)树下说法图⑨[7]

图4 (五代)报恩经变中的说法图壁画⑥[4]

图8 (唐)报恩经变相释迦说法图⑩ [8]

图10 (唐末五代初)弥勒下生经变相弥勒说法图⑫ [10]

注释:

①两书均为云南大理锦联文化传播公司制作。

②我的学生P,为了做有关宗教艺术遗产方面的人类学学位论文,在寺院进行田野考察的时候,受法师影响,进入修行状态,出了家。

③2014年邓启耀拍摄于河南洛阳。

④2014年邓启耀拍摄于河南洛阳。

⑤敦煌莫高窟第158窟东壁。

⑥敦煌莫高窟第5窟南壁。

⑦敦煌莫高窟第454窟北壁。

⑧该图为绢画,藏于法国吉美博物馆。

⑨该图为绢画,藏于伦敦英国博物馆。

⑩该图为绢画,藏于伦敦英国博物馆。

⑪该图为绢画,藏于法国吉美博物馆。

⑫该图为绢画,藏于伦敦英国博物馆。

⑬云南省博物馆展品,邓启耀拍摄。

⑭1207 年,美国 Pritzer藏品。

⑮2006年邓启耀拍摄于青海同仁吾屯村。

⑯2014年,本项目数字采集组拍摄于云南丽江。

⑰云南德宏傣族景颇族自治州南传上座部佛教寺院贴画,2017年邓启耀拍摄。

⑱改图选自德宏州傣文学会等编著《萨缅帕拉吾》。芒市:德宏民族出版社,2012年版。

⑲2006年邓启耀拍摄于青海同仁吾屯村。