标准必要专利停止侵害请求权的民法阐释与体系构建

2023-01-07黄运康

文/黄运康

一、问题的提出

标准必要专利具有特殊的法理意蕴,这种特殊性是由标准必要专利声明及其社会目的造就的。美国司法部和专利商标局在2013年的联合声明中指出,自愿协商一致的标准以多种方式服务于公众利益,“标准通过促进互补产品的互操作性实现有效的资源分配和生产”,互操作性的标准为将许多重要创新推向市场铺平了道路,包括复杂的通信网络和复杂的移动计算设备,这些都是现代化的标志。1U.S.Dep’t of Justice and U.S.Pat.& Trade Off., Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments 1-10 (Jan.8, 2013),at https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP%20 policy%20statement%20signed(Last visited on November 4, 2022).标准的开放性特征使得企业能识别围绕标准的有益研究,进行技术开发的企业能将精力集中于产品非标准的差异化部分或者进行下一代标准的技术部分,信息技术的代际性特征、信息技术产业的累积型性质使得企业很难仅依靠某一项技术创新就在市场中拥有绝对性力量,这就导致了标准领域的“技术依赖—经济依赖”现象:技术依赖是由信息技术的发展规律决定的,经济依赖则是因为标准的高转换成本引发。2参见黄运康:《论民法典视阈中标准必要专利停止侵害请求权》,载《科技与法律(中英文)》2021年第3期,第75页。事实上这就是标准锁定效应的内容。在效率上,这种锁定效应可将标准平台作为专利大规模许可和集中许可的主体来看待,企业正是依赖于该平台生存。

在停止侵害请求权的适用上,由于标准锁定效应产生的劫持风险,各国司法机关在实践中开发出了不同的阐释标准,以限制或禁止权利人的停止侵害请求权。2014年,Qualcomm公司的Kirti Gupta和Mark Snyder审查了2000年至2012年间美国最活跃的的二十家智能电话制造商的诉讼活动。在这期间内,美国地区法院提起了2,746宗案例,其中仅111宗案例为涉及智能电话的专利案件或公平、合理、无歧视(FRAND)承诺案件,对于被确定为SEP的任何专利,均未适用停止侵害责任,但对于涉及标准的普通专利仍然会适用。3Gupta, Kirti and Snyder, Mark, Smart Phone Litigation and Standard Essential Patents (May 16, 2014).Hoover IP² Working Paper Series No.14006, at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2492331(Last visited on November 4, 2022).在InterDigital寻求对诺基亚和微软移动侵权产品的排除令案中,美国国际贸易委员会法官Essex注意到,尽管诺基亚和微软移动坚称针对他们产品的排除令有可能损害公共利益,但是,诺基亚和微软移动“并未强调法令中的公共利益因素”,而是提供了有关专利劫持风险的“新的公共利益”。4United States International Trade Commission Washington, D.C.,Certain 3G Mobile Handsets and Components Thereof at 30,USITC Inv.No.377- TA-613 (Apr.27, 2015), Last visited on November 4, 2022.如在微软诉摩托罗拉案中针对H.264和802.11法庭裁决的FRAND许可费分别比摩托罗拉主张的减少了约三个和二个数量级,而在2013年Innovatio针对全美无线网络用户诉讼案法院裁决的FRAND许可费也减少了约50倍,这表明这些公司的市场报价远高于FRAND。而在理论研究上,著名知识产权学者Mark Lemley和Carl Shapiro认为标准必要专利权的排他性会助长专利劫持,5在现实世界中,专利被告用超过专利权人可以获得的赔偿和许可费的金钱来和解很常见,这仅仅是为了避免禁令的威胁,See Lemley M A, Shapiro C.Patent holdup and royalty stacking.Tex.L.Rev., vol 85: 1991,p.2016(2006).因此主张否决权利人的停止侵害请求权。波斯纳(Posner)就Apple诉摩托罗拉一案表达了类似的观点,他驳回了Apple对摩托罗拉提起的停止侵害诉讼,称在某些情况下支付持续许可费的强制许可或许是一种较好的补救措施……因为侵权对专利权人的损害与停止侵害对侵权者和公众的损害往往不成比例。再者,他认为最高法院坚持“权利的创造”和“侵权的补救措施”之间进行区分是有益的,应该受到赞同,这不仅是考验停止侵害授予规范的“第一指标”,而且在不断发展的知识产权市场中可以发挥灵活性以调整权利保护和智力成果的可获得性之间的适当平衡。6See Apple Inc.v.Motorola, Inc., 757 F.3d 1286.但是,过分地限制标准必要专利权人停止侵害请求权的另一种担忧是专利实施者的反向劫持:故意拖延许可谈判或在许可磋商中以不诚信的手段达到不正当的目的,因为FRAND承诺不仅是结果导向的,即在结果上要实现FRAND原则的公共政策目标,而且FRAND还具有过程的导向性,他要求当事人在许可磋商中要符合FRAND原则。7参见马一德:《多边贸易、市场规则与技术标准定价》,载《中国社会科学》2019年第6期,第120页。可见,标准必要专利停止侵害请求权的授予涉及复杂的利益衡量与平衡过程。

美国早在实践中通过构建第三人利益合同标准来阐释FRAND承诺声明,从第三人利益和公共利益的角度来考量停止侵害责任的授予,而欧洲也通过“华为案”等系列案件建立了适用于欧盟内部的“竞争法框架”,以此试图建立标准必要专利的审理与裁决高地。我国囿于理论研究和实践的滞后,一直未能建立起FRAND的解释标准以及停止侵害请求权的适用框架,在交互数字通信(IDC)与华为案中,IDC甚至质疑我国法律概念不存在“FRAND”的对应解释,因此主张ETSI组织下的法国法律标准,试图削弱我国法律的适用。8参见广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号判决书。鉴于《民法典》的颁布为FRAND含义及其停止侵害请求权的适用提供体系性的解释框架,尤其是《民法典》在第三人受益合同上的变化为此提供有力的解释标准。基于此,文章从第三人受益合同以及诚实信用原则两个角度具体阐释FRAND含义及其停止侵害请求权的适用,从理论和实践两个维度来揭示停止侵害请求权的适用标准,在此基础上构建出民法语境下我国标准必要专利的停止侵害请求权适用的体系框架。

二、标准必要专利停止侵害请求权的民法理论与实践

(一)合同路径下标准必要专利停止侵害请求权阐释

FRAND承诺对标准必要专利权人负载义务已成为理论研究和实践应用中的共识。在美国,FRAND承诺被视为一种在法庭上可执行的合同已被广泛接受,一些联邦法院的裁决也表明,法官愿意在许可纠纷的背景下研究双方的权利义务。在微软与摩托罗拉诉讼案件中,法院以FRAND承诺为可执行的合同为由拒绝了摩托罗拉的停止侵害请求。美国华盛顿西区联邦法院认为FRAND构成了可执行的第三人受益合同,微软是该合同的第三方受益人。Robart法官根据可执行的合同为每项专利设定了FRAND费率和范围,以帮助陪审团确定摩托罗拉是否违反了与多个视频编码和无线网络专利有关的FRAND承诺。9See Microsoft Corp.v.Motorola, Inc., 2013 U.S.Dist.LEXIS 60233.美国法院在不少案件中认定,标准必要专利权人自愿承诺按FRAND条款许可SEP构成与标准制定组织(SSO)之间具有约束力的合同。标准必要专利权人和SSO是合同当事人,而该标准的实施者(被许可人)是第三方受益人。SSO受益于纳入标准的专利技术,因为所采用的技术质量越高,标准质量就越高。高质量的标准更可能被下游公司实施,以激励继续投资新一代标准。如果标准在商业上是成功的,标准必要专利权人将得益于其专利技术的大范围实施。标准实施者受益于FRAND合同,在法律上,其以合理条件获得标准必要专利技术,提高实施标准的能力。实施者也受益于标准的成功,相比于不兼容的产品,符合广泛采用的标准的产品以及大量相关设备通常对消费者更有价值。

我国法院也在有关案件中认为FRAND承诺对标准必要专利权人产生的是先合同义务,因而标准必要专利权人必须受到FRAND承诺的约束。例如,在OPPO与夏普案中,深圳中院认为FRAND声明构成了特殊的信赖关系,当事人必须基于FRAND以及诚实信用原则履行合同的有关义务,权利人的停止侵害救济受该义务的约束。10参见深圳中级人民法院(2020)粤03民初689号裁定书。学界在理论研究中还有要约邀请说、要约说、单方法律行为说等不同的解释路径,还有主张以要约说+默示许可的路径对FRAND承诺进行法律规制,这些理论解释都不同程度地削弱了权利的排他性,限制权利人的停止侵害请求权。

从《民法典》的规定来看,《民法典》第522条第2款在原来《合同法》第64条基础上新增设了“利他合同”条款,突破了合同的相对性。该条款规定,“法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履行债务”,并在债务人不履行债务时,赋予第三人请求权。该第三人在原债权债务关系之外享有较为独立的地位,实为真正利他的体现,而原《合同法》第64条并未规定第三人享有请求权,在该条下第三人仍在原债权债务关系的射程之内,并未突破契约关系的相对性,属于不真正利他。11参见黄武双、桂栗丽:《标准必要专利FRAND承诺合同法适用思路——以<民法典>合同编第495条、第522条适用为视角》,载《法治论坛》2021年第1期,第4页。从目的解释角度来看,真正利他合同虽然一定程度上牺牲了合同履行的稳定性,但却可以大大提升交易的效率,降低合同磋商成本以及履约成本,切实保护了受信赖第三人之利益。而从行为本身来看,真正利他合同为受益之第三人创设了权利,而为债务人设定了对应义务,属于负担法律行为,而不真正利他合同只是债权人对债务的处置,并没有创设新的权利,属处分行为。12参见周宇、李乾宝:《〈民法典〉利他合同制度评析与解释进路》,载《东南学术》2020年第4期,第 118页。美国不受大陆法系合同理论的过多束缚,因此具有承认第三人受益合同的传统。在美国,第三人可以在两种情况下获得合同下的权利,第一种是合同原当事人达成一致,合同的履行只对第三人有利,在这种情况下,第三人称为“第三受益人”(third party beneficiary)。第二种情况是原合同当事人转让合同下的权利义务而第三人获得相应的权利或负担相应的义务,13【美】杰弗里·费里尔、迈克尔·纳文:《美国合同法精解》,陈彦明译,北京大学出版社2009年版,第644页。如指示交付行为属于该种类型。美国合同法学者科宾(Arthur L.Corbin)认为,合同法视相对性为圭臬,“不能违背一个人的意愿,让他成为另一个人的债务人”,但普通法受衡平法和商事法的影响,“通过转让,债务人有义务向自己完全陌生的人付款”,于是普通法也逐渐接受了第三人受益合同。14Arthur L.Corbin.Contracts for the Benefit of Third Persons, The Yale Law Journal,The Yale Law Journal,Vol.27:1008,p1008-1029(1918).科宾使用了信托资产受益人来映射第三人受益合同的成立,科宾指出,信托资产中设立的权利不需要任何事先磋商,也不需要从受益人身上转移对价,如果衡平法有可能且有必要承认信托受益人的广泛权利、权力、特权和豁免,那么同样也有理由承认允诺人和合同受益人之间的类似关系。承认合同受益人权利的理由与信托权利的理由基本相同,如此一来双方的意图得以实现,受益人的正当期望得到满足。

承认第三人受益合同的主要障碍是合同的相对性,我国合同法理论是在大陆法体系和英美法理论的基础上,根据现实之需求逐步接受第三人受益合同的。在大陆法系内,合同相对性也并非是彻底封闭的,如日本学者我妻荣就指出:“使债权人对承担人取得债权效力的契约,是一种为第三人(债权人)缔结的契约的一种”,在先前的判例以为第三人订立的契约必须是使债权人取得新的债权为理由予以否定的,但此后采取了肯定的观点。15【日】我妻荣:《新订债权总论》,王燚译,中国法制出版社2008年版,第506页。可见,大陆法系对第三人受益合同也是从拒绝到逐渐接受的过程,我国在此问题上也遵循了相似的发展理路。早先,《合同法》第64条就没有赋予第三人任何请求权利,第三人只是处于被动接受的地位,该规定也成为不真正利他合同,真正的利他合同是《民法典》第522条第2款为第三人增设请求权的基础上被创建的。正如科宾所指出的,第三方受益人所获权利的性质应被描述为一项法定权利和合同权利,因为他经过了创建契约过程的要约和承诺两阶段,合同当事人通过承诺的义务确立责任,且必要的对价与其他任何合同都相同。通过将该特定受益“资产”与其他资产区分开来,合同法承认他已获得一项针对允诺人的个人特殊权利,该权利是由他不是当事人的合同产生的,他获得这项特殊权利是因为缔约方希望他拥有这项权利,或者至少是希望允诺人的履行直接由他承担。

回到FRAND承诺的场景,标准组织要求加入标准的专利权人必须作出以公平、合理、无歧视的许可声明。如ETSI的IPR政策第6.1条规定:当与特定标准或技术规范相关的必要IPR呈现到ETSI时,ETSI总干事应立即要求其所有者在三个月内以书面形式作出不可撤销的承诺,承诺其已准备好以公平、合理和无歧视性条款和条件发放该IPR的不可撤销的许可。16与ETSI类似,IEEE的专利政策的第6.2节规定:如果IEEE收到(拟采用的)IEEE标准可能需要使用潜在的必要专利权利要求,符合该标准实施方案的专利将以免费或以合理的费率,且以明显地没有任何不公平歧视的合理条款和条件在全球范围内向不限数量的申请人提供。用科宾的合同理论进行解释就是实施者获得了实施相应专利的法定“权利”,该权利是由标准组织提供的FRAND要约与专利权人作出的FRAND承诺产生的。

在微软与摩托罗拉诉讼案中,美国法院认为:(1)摩托罗拉与IEEE和ITU签订了具有约束力的合同承诺,承诺按照FRAND条款和条件许可其已申报的基本专利;(2)微软是摩托罗拉对IEEE和ITU承诺的第三方受益人。同样,在OPPO与夏普标准必要专利诉讼案中法院也运用了相似的论证理路。深圳中院认为,“被告夏普公司作为IEEE标准协会和ETSI标准协会的会员,其在相关标准组织作出FRAND/RAND声明时,潜在被许可人就因此产生了信赖之利益”,标准必要专利权人有依照FRAND条件进行许可专利的义务,这种义务应当被视为合同法上的先合同义务。17广东省深圳市中级人民法院(2020)粤03民初689号裁定书。该义务所对应之权利应为实施者所享有,也即实施者有实施专利的权利,并且实施专利的条件为FRAND。与普通专利相比,标准必要专利权人受FRAND承诺的约束,使得标准实施者获得了法律上的实施专利的可期待性利益。

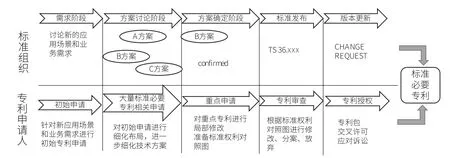

FRAND承诺的性质是标准必要专利停止侵害适用的前提和基础,这种性质决定了规则及行为的边界,即从合同路径下看FRAND承诺之性质为给标准必要专利权人施加了许可其权利的外观,给第三受益人“产生了直接请求权”,这种请求权可以对抗侵权诉讼中的停止侵害请求权,18参见宁立志、覃仪:《论标准必要专利中FRAND承诺的法律性质》,载《私法》2019年第2期,第 184页。在侵权之诉中一般也只能请求法院裁决许可费,除非潜在被许可方拒绝支付合理许可费,或者无故故意拖延、恶意磋商,才能寻求停止侵害救济。此外,标准必要专利的产出过程往往需要经过需求阶段、方案讨论阶段、方案确定阶段、标准发布、版本更新的过程(如下图),在实践中形成了“先使用、后许可”的行业惯性,这也说明标准必要专利旨在寻求实施专利的许可费,而非寻求针对他人的排他权。在微软与摩托罗拉公司一案中,美国地区法院认为摩托罗拉向国际电联提交的FRAND声明创建了一份可由微软作为第三方受益人的可强制执行的合同,在上诉中,联邦巡回法院也同意了此种观点,法院一致同意摩托罗拉在其向国际电联提交的声明中承诺“在全球范围内、非歧视性的基础上,以合理的条款和条件,向数量不受限制的申请人授予许可证”,是摩托罗拉作出许可专利的保证而非在法庭上寻求排他权,停止侵害请求权因此受到限制。

我国《民法典》第522条第2款也客观上承认了第三人受益合同,该条款相比《合同法》第64条的一大进步是赋予第三人予请求权。根据权利义务同一性原理,该请求权即为原合同关系债务人设定了相应义务,这种义务会对权利人产生停止侵害救济受到限制的后果。“利他契约,乃要约人与债务人之间之契约(补偿关系),与要约人与第三人间原因关系(对价关系)之存在不生影响,如对价关系不存在,亦仅得由要约人向第三人请求返还不当得利,不影响利他契约之存在。”20王泽鉴:《民法学说与判例研究》,中国政法大学出版社1998年版,第209页。从这角度分析,专利权人向标准组织作出FRAND之契约为补偿关系,与要约人与第三人之对价关系不存在影响。该补偿关系即认为权利人已获得行使权利之对价,而无需再通过停止侵害救济获取排他利益。专利权本质上属于财产权,专利法律之规范也是围绕专利权同与之相对应的对价展开设计,当专利已经获得相应对价,可认为专利目的已达致,此时再行使排他权几无任何意义。因此,在受FRAND承诺约束之情形下,标准必要专利权人的停止侵害救济受到极大限制,除非潜在被许可者拒绝支付许可费或恶意磋商,违背FRAND原则宗旨,才能适用停止侵害的救济方式。

图1 标准必要专利产出过程19国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心:《标准与标准必要专利研究》,知识产权出版社2019年版,第283页。

(二)诚实信用原则下标准必要专利停止侵害请求权阐释

民法上的诚实信用原则源自罗马法的不诚信之诉。在标准背景中,专利获得了比原有授予的权利更大、更强的支配力,使得使用专利作为防御或寻租工具手段的概率大增。在微软与摩托罗拉案中,法院认为摩托罗拉的停止侵害诉讼时机显示出了其恶意。摩托罗拉首先是向微软发出包含远高于正常使用费费率的许可要约,接着在要约函规定的20天接受期到期后立即提起停止侵害之诉,微软的律师认为该要约无非是允许摩托罗拉能够说“我们已经提出要约,他们不接受,到现在我们可以起诉”的前提。21Microsoft Corp.v.Motorola, Inc., 2013 U.S.Dist.LEXIS 60233.基于该情况,法院认为摩托罗拉的停止侵害诉讼并不是受“侵权使用行为将遭到无法弥补损害”的驱使,而是因为通过停止侵害诉讼引诱微软接受远高于FRAND的费率许可。摩托罗拉主张的许可费率远高于法院确认的FRAND费率表明摩托罗拉想要通过引诱劫持获得比其专利更多的价值,并且通过提起侵权之诉以停止侵害威胁微软达到目的,通过禁止微软执行802.11和H.264标准,直到微软以远高于FRAND费率获得许可。该案的另一背景是摩托罗拉已经在德国通过诉讼获得了禁止微软执行其专利的临时禁令,微软因此在美国地区法院提起禁诉令,要求美国法院禁止执行德国法院的判决。22See Microsoft Corp.v.Motorola, Inc., 2013 U.S.Dist.LEXIS 60233; Microsoft Corp.v.Motorola, Inc., 795 F.3d 1024.Robart法官详细分析了摩托罗拉的这些请求,认为从公开的要约和对停止侵害请求权的寻求行为来看,合理的陪审团都能够认定其违反了诚信和公平交易义务。法院重申了FRAND的目的是通过降低劫持风险而促进标准的采纳,如果每个标准必要专利持有人都迫使标准实施者进入法院对抗停止侵害之诉,利用停止侵害向实施者威慑签署“非正式和解协议”,就会扭曲标准市场的正常秩序,因此拒绝了摩托罗拉的停止侵害请求权。该案中,摩托罗拉公司的行为明显是想利用法律制造的漏洞劫持微软公司,如果其认为因微软的侵权使用行为遭到无法弥补的损失,应该就直接提起停止侵害之诉,而不是在报一个非常规价格后再提起停止侵害之诉,这明显没有遵循通常的行业惯例,因此停止侵害请求不具有合理性。

同样,我国法院也在判例中承认FRAND原则之内涵与民法上的诚实信用原则相一致。在IDC与华为公司的诉讼案中,法院认为,FRAND虽然源自国际标准组织的规定,在中国缺乏相对应的具体概念,但却有类似的规定。具体来说,我国《民法通则》第4条规定的“民事活动应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则”,《合同法》第5条规定的公平原则、第6条规定的诚实信用原则,这些规定可以用来解释FRAND的确切含义,对受FRAND承诺约束的标准必要专利权人应承担的义务进行合理界定。本案中,IDC向美国法院提起专利侵权之诉,请求法院禁止华为公司实施专利侵权行为并赔偿损失,而且还向美国国际贸易委员会ITC请求对华为相关产品启动337调查、发布全面禁止令,同时,IDC向华为开出的报价是基于终端设备的费率,而并非基于最小专利实施单元,该报价是IDC向苹果和三星许可费的数倍。法院认为,IDC一方面通过诉讼申请停止侵害和损害赔偿,逼迫华为公司接受其单方面报价,在华为公司向中国法院寻求救济的时候,又以双方在实施许可合同中的纠纷属于商业分歧,法院不应过快介入,而应先由双方协商解决,而IDC以FRAND在中国没有对应的解释概念为由试图阻止华为公司的司法救济,属于双重标准,不符合通常的商业实践。23参见广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号判决书。该案法院强调了权利人不应滥用专利标准化带来的优势地位,进行任意许可、随意许可或拒绝许可的活动,干扰竞争对手的正常商业行为,利用专利标准化具有的强大市场支配力量进行剥削性定价或者歧视性定价。因IDC的报价远高于合理的商业惯例,且是给苹果和三星许可费的数倍,属于不公平、不合理、歧视性定价的行为,同时IDC还将标准专利和非标准专利统一定价,并未进行区分,法院认为这属于强制性的许可行为,滥用专利标准化给华为施加不利的条件,这样容易导致华为在竞争中处于非常弱势的地位,如果适用停止侵害将使华为面临极端的困境。

以上两个案例都属于专利权人的商业实践不属于通常的行业惯例的行为,具有诱导、欺诈的嫌疑,不符合诚实信用原则对民事活动的恪守承诺、秉持诚实的要求,法院依据诚实信用原理拒绝了当事人的停止侵害请求。在域外,依据民法诚实信用原则对停止侵害作出限制裁决的还有日本的“三星诉苹果案”,日本知识产权高等法院认为在实施者表现出许可的意愿时,标准必要专利权人寻求差值请求权的行为不符合作FRAND承诺给对方的合理期待,不符合通常的商业实践,法院因此拒绝了差值请求。归纳起来,在标准市场中专利权人滥用其专利的行为动机主要是:第一,实施者是标准必要专利权人的主要竞争对手,权利人利用标准化的优势通过禁止令、禁售令、排除令将实施者排除出特定产品市场之外,以达到控制市场目的;第二,标准必要专利权人通过向实施者索要高额许可费,之后再提起停止侵害救济之诉相威胁,引诱劫持实施者。权利的设定一般都以一个设定的目标为基础,这个目标通常是每一个权利行使的、内容上的限制。诚实信用原则正是权利目标、内容要求的概括性规定,属于对权利的法定限制。权利必须符合一定的伦理和社会功能结构,偏离了这个基础,权利就失去了正当性。在德国,权利被预先设定存在一定的社会联系,如果权利的行使违反诚实信用,则会被禁止。诚实信用原则在德国法中具有限制功能(Schrankunktion),其适用范围可以远超出该条文字词的表面意思,还具有补充功能(Ergänzungs funktion),可以具化和补充债的关系,同时还具有在特定情况下的修正功能(Korrektur funktion),以公正性为视角扮演法律的裁定者角色。24参见[德]本德·吕特斯、阿斯特丽德·施塔德勒:《德国民法总论》,于馨淼、张姝译,法律出版社2017年版,第65-66页。权利之行使,不仅要遵循通过反复实践形成的较为固定的“交易习惯”,还要尊重被社会普遍认可的客观价值(objektiven Werte),这是权利内容的客观要求。交易习惯或行业惯例是经过反复试错和实验形成的在某一领域得到遵守的普遍规则,具有提高交易效率和降低交易成本的内在价值,是形成有序化商业秩序的基础。上述案例摩托罗拉和IDC都没有遵循普遍的商业惯例,在报价明显违背FRAND的情况下还向实施者提起停止侵害诉讼,不符合标准权利的社会规范功能,法院通过适用诚实信用原则的修正功能矫正了行为人的不当行为,限制权利人的停止侵害救济,使法律关系达致和谐。

适用诚实信用原则限制标准必要专利停止侵害请求权各国法院都有相似的论证理路。德国法中的诚实信用原则起着调整个人权利和社会紧张关系的作用,诚实信用原则对权利的限制作用,如果行为人作出相互矛盾的行为,尔后又禁止性地行使权利,例如债权人通过向债务人的实际行动给人一种不再行使权利的印象,在债权持续的一段时间内也未主张其权利,在债务人做好不再被请求的财产安排后,又对债务人主张其权利,剥夺债务人已经通过债权人行为形成的“信赖利益”,这在德国法上是不被允许的。美国法要求行为人从事商业活动时要遵循正常的商业道德也是诚实信用原则的要求,美国法院在多个涉及标准必要专利的案件中要求行为人要遵守诚实和公平的交易义务,日本也有类似的要求。莱姆利等人就做出过论断,鉴于FRAND承诺已经表明许可费是专利权人的充分补偿以及专利劫持的潜在巨大威慑力,应禁止专利权人获得禁令,该承诺暗示着专利权人已经合约性地放弃寻求停止侵害请求权的能力。在IDC与华为诉讼案中,我国初审法院也认为FRAND案件的纠纷主要是许可费的纠纷,除非实施者拒绝支付许可费,才会考虑停止侵害请求权的合理性。

三、域外主要国家标准必要专利停止侵害请求权的适用路径

域外主要国家标准必要专利停止侵害请求权的裁决路径(见下表),以下以主要国家或地区的典型案例进行阐述。

(一)欧盟

欧盟标准必要专利停止侵害救济诉讼主要是在竞争法的框架内进行的,针对标准必要专利权人滥用市场支配地位适用竞争法规制,这一规则的适用主要通过2011年的“华为案”建立起来。在2011年华为诉中兴案中,德国杜塞尔多夫地区法院就华为公司寻求标准必要专利停止侵害救济的行为向欧盟法院确定法律的适用标准,2015年欧盟法院根据欧盟运行条约第102条进行解释:SEP所有者向标准组织作出不可撤销承诺,按照FRAND条款许可其专利,SEP所有者不得通过寻求停止侵害请求权或召回产品的方式滥用其主导地位。25Case C-170/13 Huawei Technologies Co.Ltd v.ZTE Corp.and ZTE Deutschland GmbH [2015] EU:C:2015:477.总而言之,“华为案”判决为双方开创了一个公平竞争的环境,在对方没有相应行动的情况下,只有双方善意并且反应及时,他们才能确保或者不会遭到停止侵害(针对潜在被许可人)或者获得停止侵害请求权(针对标准必要专利权人)。

(二)英国

在无线星球诉华为案中,华为强调,对于专利权而言,FRAND的逻辑是对被认定为有效且侵权/必要的专利,授予禁止侵权的停止侵害请求权的补救措施应被限制。华为认为应禁止无线星球的停止侵害请求权,以让华为有足够的时间“按照公认的市场商业惯例并本着诚信原则”报价。法院认为,由于相关专利有效且侵权,原告意在达成全球FRAND许可,因此应该授予针对被告的停止侵害请求权。但由于被告华为公司并未接触最终提议的条款,法官Biss行使了裁量权以给双方额外的时间来依据法庭列出的条件达成许可协议。但随后英国最高法院认为全球许可是符合FRAND的,而华为只愿意接受英国范围内的许可,在华为有机会获得许可(全球许可)而拒绝接受许可的情况下应该被授予禁令。26Unwired Planet International Ltd and another v.Huawei Technologies (UK) Co Ltd and another [2018] UKSC 0214.就FRAND的谈判过程,法院指出FRAND的概念不仅是一系列许可条款的说明,还可用来阐述一系列条款达成协议的过程。专利持有人和专利实施人都应采用 “FRAND方法”进行许可谈判。该案在世界范围内产生巨大影响,英国在脱欧后面临产业空心化的风险,为此想通过一系列诉讼争夺诉讼管辖法院,该案中英国最高法院还建议应针对SEP诉讼建立世界性的裁决法庭,以应对FRAND裁决的碎片化。

(三)德国

在Sisvel v.Haier案中,海尔(Haier)认为许可费是不合理的,因为Sisvel提供的是全球许可费而不是只针对德国范围的特别许可。杜塞尔多夫地区法院认为海尔确实侵犯了Sisvel的标准必要专利,但是地区法院仍授予了对海尔的停止侵害请求权,因为海尔没有做出适当且及时的反要约,并且在Sisvel拒绝了海尔的反要约之后,海尔没有呈送账目也没有及时提供保证金,这些被视为拖延战术。然而,上诉中高等法院认为,如果Sisvel提供的要约不是FRAND要约,那么基于“华为案”判决,海尔公司没有回应该要约的义务。高等法院认定Sisvel违反了FRAND,因为Sisvel向海信(Hisense)提供了一个折扣的现有许可,然而没有向海尔提供同样的优惠性条件,因此上诉法院认为Sisvel滥用了其标准必要专利权。27Sisvel v Haier, Düsseldorf District Court, 3 November 2015, 4a O 144/14 und 4a O 93/14; Sisvel v Haier, Düsseldorf Court of Appeal, 13 January 2016, 15 U 65/15 and 15 U 66/15.最值得注意的是,杜塞尔多夫高等法院对Sisvel的命令不仅仅是做出FRAND要约,同时也对要约中应当包括的内容做出了相当多的评述。该案是后“华为案”时代的判决,并且总体上遵循了“华为案”的裁决思路,具有深远的影响力。

(四)美国

美国法院在解决FRAND纠纷时,主要依据第三人受益合同的路径进行裁决,而美国贸易委员会针对FRAND纠纷的337调查主要考察公共利益的问题。在“In re innovatio案”中,各方同意专利劫持是普遍存在的问题,但在严重程度上发生了分歧,因此在如何分配FRAND义务上没能达成一致意见。美国国际贸易委员会的决定认为,FRAND的情况的确是独有的,负有FRAND义务的专利权人在法庭上要求金钱救济的同时,不能主张停止侵害请求权。在Ericsson v.D-Link案中,法庭结论认为FRAND创造了必须遵循的义务,但不提供如何遵循该义务的准则,以留给司法解决的空隙。在针对Samung v.Apple案的337调查中,美国国际贸易委员会考量了禁令救济的四因素,即:1.公共健康和福利;2.美国经济的竞争条件;3.美国竞争性产品的生产状况;4.美国的消费者,以决定法定公共利益是否高于知识产权的执行。

表1 全球重要的标准必要专利诉讼禁令救济裁决

28.See Motorola v.Apple, 2012, Higher Regional Court of Karlsruhe, Federal Republic of Germany, Case No.6 U 136/11.

29.See Apple, Inc.v.Motorola, Inc., 869 F.Supp.2d 901, 912 (N.D.Ill.2012).

30.See Huawei v.ZTE, 2013, Regional Court of Düsseldorf, Federal Republic of Germany, Case No.4b O 104/12.

31.See KZR 39/06 ,IIC 2010,369.(该案被告是CD-R和CD-W重写光驱专利的众多实施者)

32.参见粤高法(2013)民三终字第305号。

33.See KG ZA 19-462.

34.See 6 U 183/16.

35.See Case No.KZR 36/17.

36.参见广东省深圳市中级人民法院(2016)粤03民初816号。

37.See Unwired Planet International Ltd v.Huawei Technologies Co.Ltd & Anor (Rev 2) [2017] EWHC 2988 (Pat) (30 November 2017).

四、我国标准必要专利停止侵害请求权适用体系的构建

对受FRAND承诺约束的停止侵害请求权,合同的分析视角是结构性的,它以考察不同主体的利益关系为侧重,诚实信用原则的规制路径是分析性的,它以权利人的行为表现为分析进路,共同指向FRAND原则的规范目标。两者的结合实质上可以形成“行为—法益”的停止侵害请求权规制路径,当然,在标准必要专利纠纷中,有时还要适用竞争法进行市场支配力的分析,但竞争法的适用不具有普适性,民法的分析进路能适应绝大多数的标准必要专利停止侵害请求权案件。在国际上,标准必要专利纠纷案件受一国的司法体制、产业政策等多种因素的影响,有关停止侵害裁决的案件已经从早期的“有条件的限制”到新近混杂在全球许可费率、禁诉令之中而变得更为复杂化,“授予停止侵害为例外,不授予停止侵害为原则”的规则受到挑战。

(一)我国法院目前主要的适用规则

我国法院在审理标准必要专利案件时多以民法相关原理为基准,综合判断双方履行义务、主观恶意等因素。在2016年最高人民法院颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》,其中第24条第2款明确规定了推荐性国家、行业或者地方标准在专利侵权案件中适用停止侵害救济的情况,即“专利权人故意违反FRAND许可义务,导致无法达成许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错”的,一般不支持权利人的请求停止侵权主张。北京高院于2017年公布的《专利侵权判定指南(2017)》第149条将“专利法司法解释(二)”第24条规定的适用范围扩展到国际标准组织或者其他标准制定组织制定的标准。《专利侵权判定指南(2017)》第149条规定,“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉标准必要专利案件中,……专利权人故意违反公平、合理、无歧视义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一搬不予支持。”我国在法律规定和司法实践一般也是根据公平、合理、无歧视原则的内涵,从诚实信用原则和双方当事人协商过程的行为综合判断是否适用停止侵害侵权的。在2017年北京高院审结的西电捷通诉索尼公司一案中,北京高院认为谈判双方应本着诚实信用的原则进行协商,作出FRAND许可声明的专利权人应该履行此声明下的义务,而被诉侵权人也应该以诚实信用的原则进行协商以获得许可。当权利人无明显过错,而被诉侵权人存在明显过错的,对于停止侵权主张一般应予支持。此案法院充分考虑了双方的过错情况,认为西电捷通已经充分履行了告知义务,提供了专利清单、许可合同等在内的必要信息,履行了解释义务,明确其许可条件,并且要求索尼公司签署保密协议符合商业惯例,在磋商过程中没有明显过错。在对被告索尼公司过错的认定上,法院认为,索尼公司以权利要求对照表和保密协议作为拖延手段,也没有明确其许可条款,在没有提供担保的情况下,法院认定其没有谈判的诚意,有明显过错,因而应当承担停止侵权的责任。38参见北京市高级人民法院(2017)京民终454号判决书。在华为诉三星公司一案中,法院认定,华为公司从2011年开始与三星公司长达5年的磋商中,总共提出了6次许可报价,并且提供了权利对照表等有关信息,但三星公司对华为报价采取消极懈怠的态度,既不对华为报价进行反报价也不提供单方报价,当华为公司试图通过第三方仲裁的方法来促成双方交叉许可时,三星公司无正当理由拒绝,并且恶意拖延,法院认定三星公司存在实体和程序上的过错,因此支持了华为的禁令请求。39参见广东省深圳市中级人民法院(2016)粤03民初816号判决书。

实际上,目前我国法院采用的规则更加强调行为人的行为,考察行为人在FRAND谈判中的“过错”程度,以分配FRAND承诺责任,这一路径与欧洲国家比较相似。这种分析路径对“法益”的考量失之不足,特别是在标准市场中,标准产品的大规模应用,使用户对标准产品产生粘附性,标准必要专利具有强大的杠杆力量,对“法益”关注不足可能导致标准市场发展受挫,与美国侧重从公共利益的角度阐释FRAND承诺责任形成明显反差。

(二)我国法院适用规则的改进路径

美国法院从第三人受益合同出发解释FRAND承诺的性质,强调保护第三人的信赖利益,实际上第三人之利益与公共利益具有传导性,维护第三人之利益意在强调公共利益。在停止侵害请求权的适当性方面,美国法院还会考量ebay案中所确立的衡平因素,受标准市场中专利产品的规模化实施,实际上必要专利权人难以获得停止侵害的救济,除非其能证明遭受难以弥补的损失,通过金钱补偿无法获得充分救济。美国的 “法益”考量路径偏重保护市场经济因素所维持的公共利益,这种强调FRAND承诺建立的规则秩序之维护保证了市场的稳定,值得借鉴。

在欧盟内部,其更依赖对行为人过错程度的考察,通过行为人行为来分配FRAND承诺责任。在早期的“橙皮书案”中,由于该标准是事实标准,标准必要专利权人不受FRAND承诺的约束,因此该规则侧重被控侵权者签订合同的义务。但是德国联邦最高法院没有给出确定许可费条款的具体路径,这也造成了适用上的不确定性。在涉及专利的许可中,涉及交易的信息可能掌握在专利权人手中,将确定合同的义务强加给被许可人,可能增加专利权人实施机会主义的风险。而且该规则也缺乏对社会公众利益衡量的具体步骤,对社会公众关注不足。在后来的华为诉中兴案中,欧盟重新确立了标准必要专利的停止侵害适用规则,欧盟承认了华为案与橙皮书案的基础不同,“华为案”的标准必要专利权人受FRAND承诺的约束,该规则通过建立报价与反报价、披露与担保等形式确立了双方围绕许可交易的谈判义务,如果一方怠于行使其义务,则可构成适用停止侵害责任的理由。因而,该规则也是侧重许可双方的“行为”义务,而对“法益”的考量失之不足。我国实际上也是遵循该路径所确立的规则,侧重考察交易双方的行为过错,根据过错程度分配责任,这样可能会远离FRAND原则所确立的目标,即标准的推广与激励技术创新。

我国的考量方法存在着结构性缺陷,借鉴美国的思路和欧洲的方法,为此应该构建“行为—法益”的裁量框架,以第三人受益合同、诚实信用原则为分析依据,即要考察原被告双方在FRAND协商中的行为、过错程度,而且还要分析停止侵害救济给社会公共利益造成的影响,全面考量不同的救济手段,优化救济模式。40参见黄运康:《论竞争法视阈中标准必要专利的禁令救济》,载《竞争政策研究》2021年第4期,第79-89页。“行为—法益”范式的考量可以弥补我国法院“法益”考量的不足,在民法典引入第三人受益合同的规定之后,也为“行为—法益”提供了更多的裁判依据,更丰富的解决FRAND纠纷的手段。“行为—法益”的分析架构即是在前述“专利法司法解释(二)”24条第2款以及《专利侵权判定指南(2017)》第149条考量双方当事人行为、主观过错的基础上,还要判断停止侵害给第三人利益、社会公共利益带来的影响,因此“行为—法益”的裁量思路是结构性的,它追求不同利益群体的和谐,还是分析性的,它也关注行为人的行为,通过考量行为人的行为对标准商业活动作出有利的引导。