德国思想家哈贝马斯在中国的译介、传播与述评

2022-12-30宋平锋

宋平锋

(南昌工程学院外国语学院,江西南昌,330099)

一、引言

德国是一个历史悠久、盛产思想家的国度,在近代曾经诞生了如康德、费希特、黑格尔、谢林、叔本华、费尔巴哈、马克思、恩格斯、狄尔泰、尼采等等众多享誉世界的思想家,即便是进入20世纪之后,德国仍然涌现出了如弗雷格、弗洛伊德、胡塞尔、韦伯、雅斯贝尔斯、海德格尔、马尔库塞、阿多诺、伽达默尔等众多大思想家。但若要问“在当今德国乃至整个西方世界,仍然在世的最有影响、最多产、最具创造性和体系性的思想家是谁?”[1]答案恐怕非尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)莫属了。

哈贝马斯是德国法兰克福学派的第二代代表人物,同时也是当今德国乃至整个西方世界最著名的哲学家和社会学家之一,素有“当代最有影响力的思想家”和“当代的黑格尔”之称。哈贝马斯的思想涉及哲学、社会学、政治学、语言学、法学、阐释学、历史学、人类学、心理学等众多领域,被誉为是一座“摆在我们面前的20世纪的思想库”[2]。因此,自改革开放以来,国内学者和译者对哈贝马斯及其主要理论或思想开展了大量译介和研究。

从历时的角度看,哈贝马斯及其思想在国内的译介与传播先后经历了两次高潮:第一次高潮形成于20世纪八九十年代,最具代表性的是徐崇温主编的《国外马克思主义和社会主义研究丛书》,它们对哈贝马斯著作作了较为系统的译介和研究;第二次高潮形成于20世纪和21世纪之交,尤其是伴随着2001年4月哈贝马斯的中国之行所引发的“哈贝马斯热”,哈贝马斯的著作被大量翻译成汉语,“对哈贝马斯著作的翻译、介绍和研究,已经构成了当下汉语学界的一个重要学术话语”[3]。本文将对哈贝马斯及其思想在中国的译介与传播历史进行详细梳理,并简要评述哈贝马斯在中国的译介现状。

二、初识哈贝马斯——哈贝马斯在中国的译介之初

国内对哈贝马斯的译介始于20世纪70年代末,时值改革开放之初。随着中国学术界、思想界掀起的又一波“西学东渐”的大潮,国内哲学和社会学界开始大量关注西方最新的哲学和社会学思想。在此背景下,国内的一些学术期刊(如《哲学译丛》和《国外社会科学》)开始注意到哈贝马斯及其思想,刊发了国内学者介绍哈贝马斯的文章和部分国外学者研究哈贝马斯的文章。例如,赵鑫珊的《哈贝马斯简介》(1979)和潘培新的《于尔根·哈贝马斯》(1980)简要地介绍了哈贝马斯其人;黄育馥翻译了美国学者艾伦·西卡为《于尔根·哈贝马斯的批判理论》(1980)撰写的书评。此外,还有部分学者选译或评介了哈贝马斯的部分文章,例如郭官义翻译了哈贝马斯的《何谓今日之危机?——论晚期资本主义中的合法性问题》(1981),江天骥主编的《法兰克福学派——批判的社会理论》(1981)一书不仅选编了尹大贻撰写的《评哈贝马斯的〈作为“意识形态”的技术与科学〉》,还选译了哈贝马斯的一篇文章《汉娜·阿伦特交往的权力概念》。这些介绍哈贝马斯其人和评介哈贝马斯思想的文章以及选译的哈贝马斯论文,成为了改革开放之初国内哲学和社会学界初识哈贝马斯及其思想的先导,开启了国内学界对哈贝马斯译介的第一次高潮。

三、西方马克思主义的重要代表——哈贝马斯在中国译介的第一次高潮

国内学界之所以对哈贝马斯产生兴趣的一个主要原因就是哈贝马斯是西方马克思主义的重要代表,他的思想继承了社会主义传统,例如在柏林墙倒塌和东欧剧变之时,哈贝马斯曾写过一篇《社会主义今天意味着什么?》的文章,旗帜鲜明地坚持社会主义理想[4]。与此同时,哈贝马斯的思想也“满足了正在进行关键性社会转型理论的紧迫需要”[5]。正是基于上述两方面的原因,在20世纪80年代末、90年代初,国内学界兴起了对哈贝马斯及其思想译介的第一次高潮,其中最具有代表性的是徐崇温主编的《国外马克思主义和社会主义研究丛书》对哈贝马斯作了较为系统的译介,其中就包括了哈贝马斯的《交往与社会进化》(1989)和《交往行为理论》两卷本(1994)的中译本,这是哈贝马斯的著作第一次被完整地翻译成中文。

值得注意的是,《交往与社会进化》并非译自德语版①该书所载哈贝马斯的几篇文章于1976年首次用德文发表,此后由美国学者麦卡锡翻译成英语,由总部位于美国波士顿市的著名出版商培根出版公司(The Bacon Press)于1979年出版。,而是译者张博树根据美国学者托马斯·麦卡锡(Thomas McCarthcy)的英译本译出的。该书得到国内读者广泛的好评,是目前国内哈贝马斯研究引用频率较高的一部译著,这是哈贝马斯对“以‘交往’(communication)概念为核心的一整套理论设想”的“高度凝缩、精炼和概括的表达”,包含了三个层次,即:基础层次(关于交往的一般理论,普遍语用学)、中间层次(关于一般的社会化理论,交往资质发展的理论)、最高层次(关于社会进化的理论,历史唯物主义的重建)[6]。《交往行动理论》两卷本是洪佩郁和蔺青在德语原版的基础上翻译过来的。该书是哈贝马斯整个交往思想体系中最重要的一部著作,分为上下两卷,被称为其交往思想“重要的概括性的巨著”。该译本虽然做到了忠实于原文,但是译文却较为拗口且难以理解,其影响力逊色于曹卫东于2004年翻译的《交往行为理论(第一卷)》②曹卫东将书名翻译为《交往行为理论》,该书是曹卫东主编的“哈贝马斯文集”中的第四卷,译者原计划是完整地翻译该书的两卷本,但是不知何原因,最后只翻译出版了该书的第一卷。。此外,在徐崇温主编的《国外马克思主义和社会主义研究丛书》里,还有两本对哈贝马斯思想进行研究和评介的著作,其中欧力同的《哈贝马斯的“批判理论”》(1997)是当时国内一本比较全面地介绍和研究哈贝马斯思想的专著,陈学明的《哈贝马斯的“晚期资本主义”论述评》(1993)则是对哈贝马斯“晚期资本主义”思想的评介。

四、“哈贝马斯热”的兴起——哈贝马斯在中国译介的第二次高潮

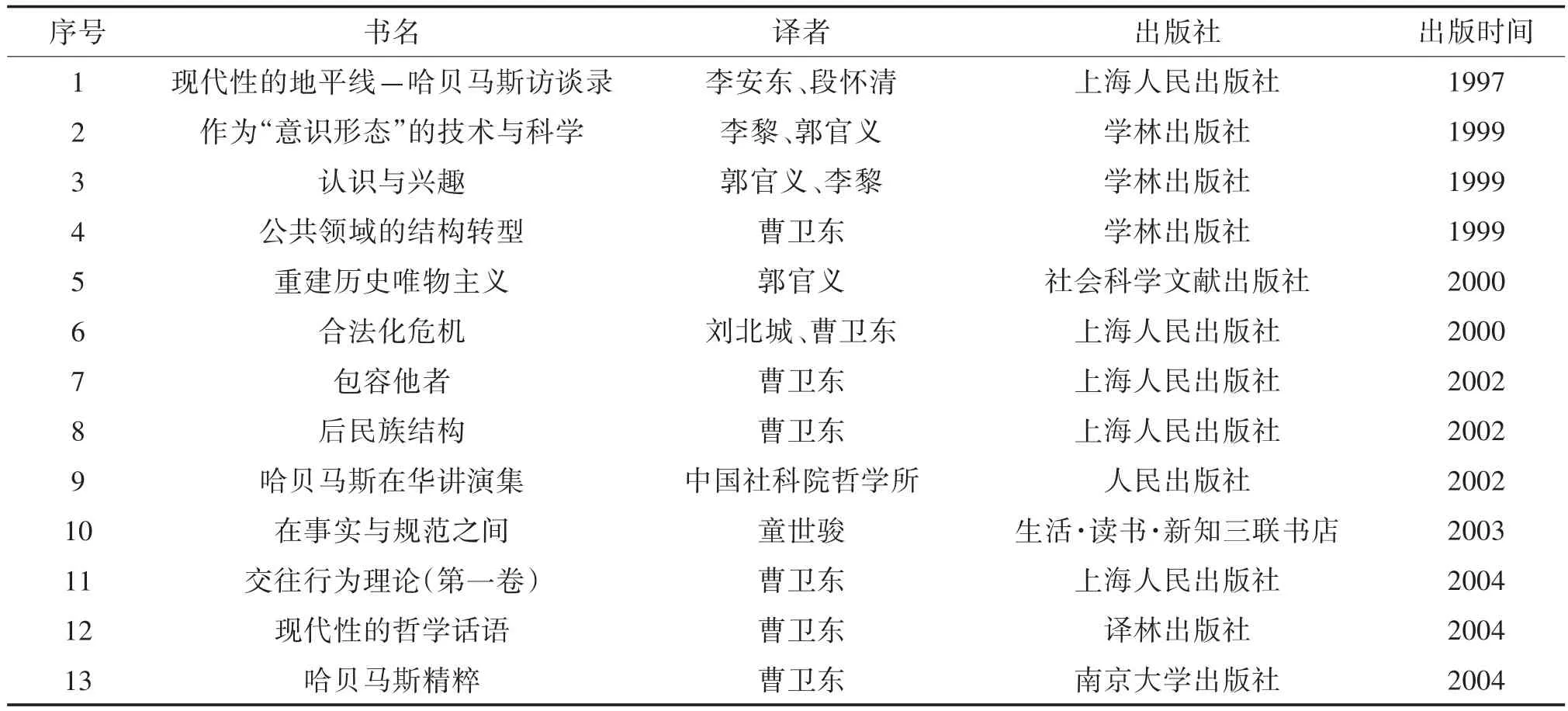

虽然哈贝马斯的思想体系庞杂,其著作语言晦涩难懂,但这并未阻挡国内学界对他的热情和接受,哈贝马斯本人及其思想在国内受到了热烈的追捧,哈贝马斯研究已经蔚然成风。在当时,无论是在学术界还是在新闻媒体上都悄然兴起了一股“哈贝马斯热”。而“哈贝马斯热”则进一步催生了哈贝马斯著作在中国译介的第二次高潮。这一次的哈贝马斯著作译介高潮始于1997年,形成于20世纪与21世纪之交,并一直持续到2004年。1997年由包亚明主编的《当代思想家访谈录》收录了《现代性的地平线——哈贝马斯访谈录》,该书是对哈贝马斯的访谈,也是哈贝马斯对现代德国社会、法兰克福学派和自己思想历程的回顾与总结,由李安东和段怀清两位译者合作完成。此后的5年可谓是哈贝马斯著作译介的高潮,在1999年和2000年国内陆续翻译了哈贝马斯的5本著作。接下来,从2002年至2004年国内译者和学者又先后翻译了哈贝马斯的7本著作(如表1),这一时期的译介几乎占了已翻译的哈贝马斯著作的72%。

表1 哈贝马斯著作汉译本一览表(1997—2004)

这一时期对哈贝马斯著作的译介呈现出以下几个特征:其一,译介选材非常广泛。从译介选材的时间跨度上看,既包括了哈贝马斯早期的成名之作《公共领域的结构转型》(1962),也包括了哈贝马斯最新的著作《包容他者》(1996)和《后民族结构》(1998),译介选材前后时间跨度长达36年;从译介选材的范围来看,既包括了哈贝马斯的哲学著作如《认识与兴趣》和《现代性的哲学话语》,还包括了哈贝马斯的法哲学和政治哲学著作如《在事实与规范之间》《包容他者》和《后民族结构》,选材几乎涵盖了哈贝马斯思想的各个方面。其二,翻译的质量非常高,可以说代表了目前国内哈贝马斯译介的最高水平。这一时期的译者多为国内哲学界的哈贝马斯研究专家或知名学者(如曹卫东、童世骏、郭官义、李黎等),他们的翻译都是建立在对哈贝马斯思想的长期研究基础之上;有些译者与哈贝马斯本人有着直接的对话或联系,有些译者早年曾留学或访学于德国或欧洲其他国家,这些译本大多都是从德语版直接翻译过来,翻译质量获得了国内学者的普遍认可和接受,成为当前国内学者研究哈贝马斯思想的主要参考文献来源。其三,译者和出版社的集中度较高。从译者来看,曹卫东是这一时期哈贝马斯著作译介的绝对主力,他翻译或参与翻译的著作就有7本,曹卫东还是国内哈贝马斯研究专家,先后出版了十多部哈贝马斯研究专著和数十篇研究论文;从出版社来看,主要集中在上海人民出版社和学林出版社,两家共计出版哈贝马斯译著8部。

这里需要特别说明的是,自20世纪90年代以来在中国兴起的这股“哈贝马斯热”并非空穴来风的,其背后有着多方面的原因。首先是哈贝马斯的“马克思主义者”身份。哈贝马斯是西方马克思主义的重要代表,其所在的法兰克福学派一直被称为“西方新马克思主义学派”。哈贝马斯本人深受马克思主义的影响,他通过卢卡奇认识了青年马克思,吸收了马克思的批判思想,甚至认可外界对他“新马克思主义者”(a Neo-Markxist)的称呼。事实上,中国学术界(尤其是哲学领域)一开始也是把哈贝马斯作为西方马克思主义的代表人物来引入和接受的。

其次是哈贝马斯的思想深度和广度及其对当代中国社会的现实价值。哈贝马斯的思想涉及哲学社会科学的众多领域,被誉为是“20世纪的思想宝库”,吸引着众多领域的国内学者在这座思想宝库中挖掘,从中寻找可以为自己学科所用的“他山之石”。哈贝马斯的思想对当代中国社会也有着巨大的现实价值,他以“交往”为核心的思想体系(包括“公共领域”“交往理性”“话语伦理学”等)倡导以语言或符号为媒介、以达成相互理解和共识为目的的交往行为,建立一种完全自由、平等、公正、理性的话语论辩环境,强调话语论证过程中服从最佳论证的力量(the force of better argument),这些为解决当今网络公共空间的各种话语乱象、当今社会人与人之间的各种分歧和矛盾,实现人际关系和谐与社会和谐提供了一套解决方案。

最后,哈贝马斯的中国之行则无疑为“哈贝马斯热”起到了进一步的助推作用。虽然早在20世纪80年代初期哈贝马斯就曾被邀请访问中国,但是由于种种原因都未能成行。直到1996年5月,哈贝马斯应邀访问中国香港并在香港浸会大学做了演讲,他的香港之行才算得上他与中国的第一次正面接触。此后,哈贝马斯原本计划于1999年4月访问中国大陆,然而突如其来的科索沃战争却使得该计划未能如期成行。时隔两年之后,哈贝马斯终于在2001年4月15日应邀访问中国,他先后在北京和上海两地的科研机构和大学(包括中国社科院、北京大学、复旦大学等)做了七场学术报告,在国内学界引起了极大轰动。据称:

“在中国社会科学院,由于听众太多,许多人甚至在狭长的空地上席地而坐,据说是社科院有史以来最热闹的一次学术活动;在清华大学,莘莘学子不顾劳累,东奔西走,为的只是能在易地后的报告厅里争取到一席之地,哪怕是站席也行;在北大、在中国人民大学,场面或许都可以用人山人海来形容。在复旦大学相辉堂几乎爆棚。而对滚滚人流,校方无奈之下,只得求助武警维持秩序,把报告厅变成了进不得出不得的‘围城’”。[7]

国内的一些媒体将哈贝马斯的此次访华与20世纪罗素、杜威和萨特的中国之行相提并论,由此带来了国内一股研究哈贝马斯的热潮。哈贝马斯中国之行的讲座全部收录在由中国社会科学院哲学研究所编的《哈贝马斯在华演讲集》里。该演讲集既包含了哈贝马斯的德语讲稿原文,还包含了由谢地坤、甘绍平、张慎和李理翻译的译文。

五、“哈贝马斯热”的延续——哈贝马斯后续著作和论文或文章的翻译

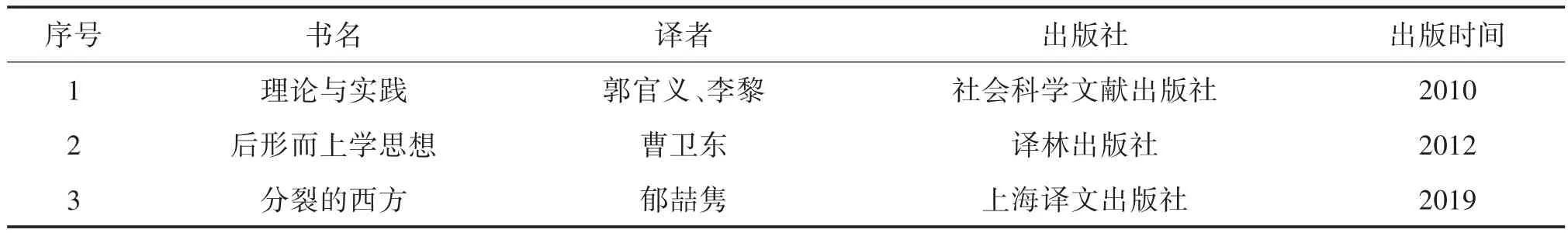

哈贝马斯的中国之行所引发的国内“哈贝马斯热”并未就此消退,对哈贝马斯的译介也并未停止。在2010年和2012年,哈贝马斯的《理论与实践》(郭官义、李黎译)和《后形而上学思想》(曹卫东译)分别被翻译出版;在2019年,哈贝马斯的新著《分裂的西方》(郁喆隽译)由上海译文出版社出版,这是迄今为止最新的一本哈贝马斯译著(如表2)。截止到目前,已经有18本哈贝马斯著作被翻译成了汉语,其中《交往行为理论》甚至还出现了两个译本。

表2 哈贝马斯著作汉译本一览表(2010—2020)

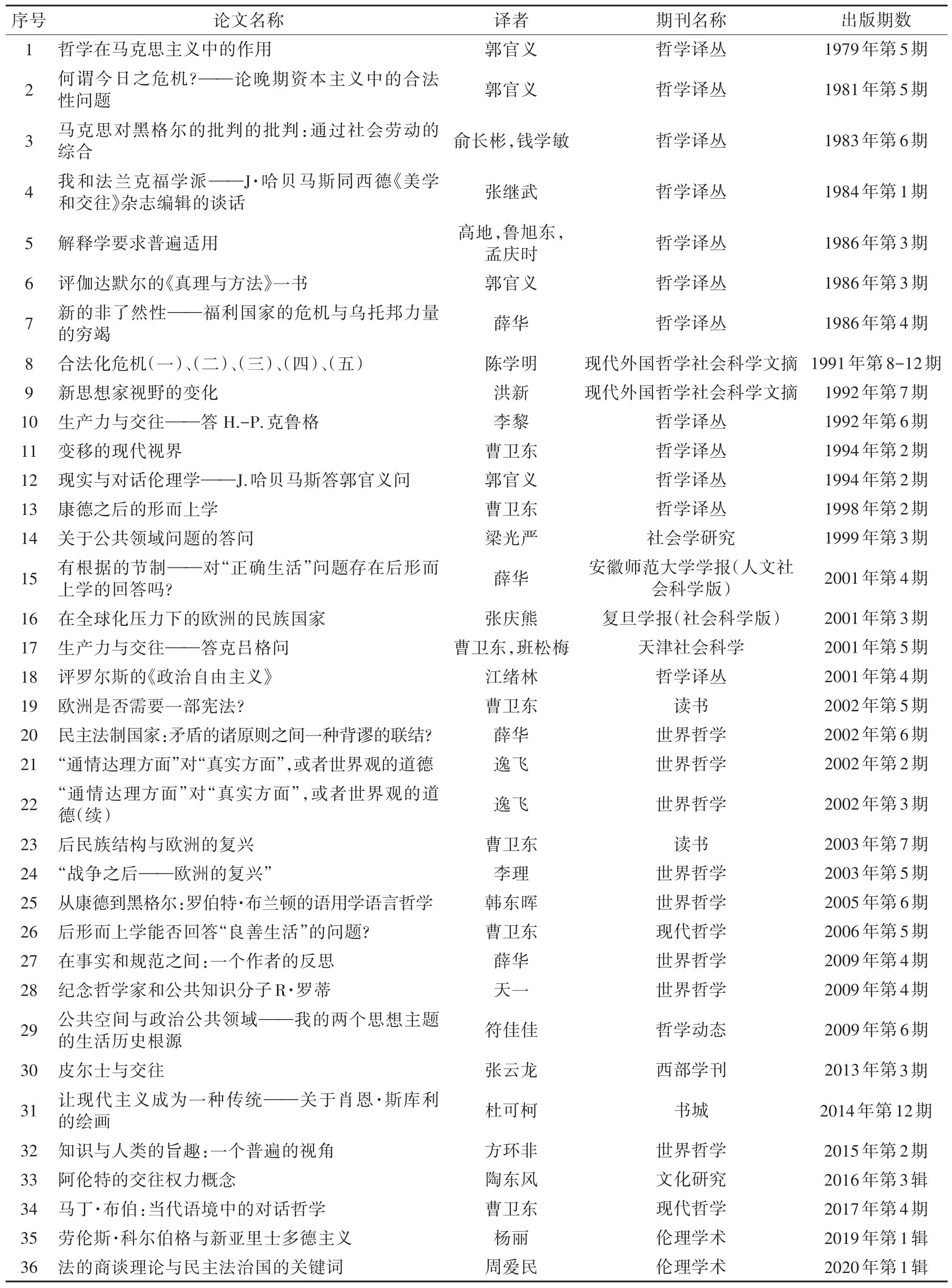

除了上述哈贝马斯的著作被翻译成汉语,哈贝马斯曾经公开发表过的学术论文或文章也相继被国内学者翻译成汉语(如表3)。哈贝马斯的论文或文章译介呈现以下几个特征:其一,译介时间跨度长。从郭官义在《哲学译丛》上译介第一篇哈贝马斯论文开始算起,到目前为止译介过程前后跨度长达41年,这不仅表明了哈贝马斯旺盛的学术生命力,同时也充分表明了国内学界对哈贝马斯思想的持续关注,由此也可以预测今后还会继续出现大量的哈贝马斯论文或文章的译介。其二,发表的期刊和译者较为集中。从发表的期刊来看,哈贝马斯论文或文章的译介成果主要发表在《哲学译丛》(12篇)和《世界哲学》(8篇)两本期刊上,两者约占译介总数的55.5%;从译者来看,哈贝马斯论文或文章的译介也呈现出一定的集中,其中曹卫东独译或合译的有7篇,其他的主要译者有陈学明(5篇)、郭官义(4篇)和薛华(4篇)。这两点都表明,国内哈贝马斯论文或文章的译介主要集中在哲学领域,哲学领域的学者既是哈贝马斯研究的专家,同时也是哈贝马斯思想译介的主力军。

表3 哈贝马斯的论文或文章翻译一览表

六、哈贝马斯在国内译介与传播的述评

纵观哈贝马斯的著作和论文或文章在国内40多年的译介与传播史,我们可以发现哈贝马斯在国内的译介与传播取得了巨大的成绩。首先,就哈贝马斯的译介来看,不仅译介的数量较大,而且译介的范围涉及哈贝马斯学术生涯不同时期和不同主题的著作和论文或文章,内容极其丰富。此外,译介的质量也达到了很高的水平,得到了国内学者和社会读者的广泛接受和认可,这些译介对于推动哈贝马斯及其思想在汉语世界的传播发挥了重要作用。其次,就哈贝马斯及其思想的传播来看,哈贝马斯及其思想在国内汉语学界获得了广泛的接受和认可。尤其是在20世纪与21世纪之交,伴随着第二次哈贝马斯翻译高潮和哈贝马斯的中国之行,国内掀起了一股“哈贝马斯热”,介绍和研究哈贝马斯俨然已成为汉语学界的一个重要学术话语①从20世纪90年起,国内一些学者开始系统、完整地介绍哈贝马斯,先后出版了一系列关于哈贝马斯的传记,例如余灵灵的《哈贝马斯传》(1998)、艾四林的《哈贝马斯》(1999)、曹卫东的《曹卫东讲哈贝马斯》(2005)、陈勋武的《哈贝马斯评传》(2008)和《哈贝马斯:当代新思潮的引领者》(2014)等;此外,由国外学者撰写的哈贝马斯传记也陆续被翻译成中文,例如英国学者奥斯维特的《哈贝马斯传》(1999,沈亚生译)、德国学者霍尔斯特的《哈贝马斯传》(2000,章国锋译)、日本学者中冈成文的《哈贝马斯——交往行为》(2001,王屏译)、美国学者欧文·豪的《哈贝马斯》(2002,陈志刚译)、德国学者德特勒夫·霍斯特的《哈贝马斯》(2010,鲁路译)、英国学者詹姆斯·戈登·芬利森的《哈贝马斯》(2013,邵志军译)、德国学者斯蒂芬·穆勒-多姆的《于尔根·哈贝马斯传:知识分子与公共生活》(2019,刘风译)等。,其思想理论被广泛运用于哲学、政治学、新闻传播学、法学、教育学、语言学等领域,哈贝马斯的“公共领域”“交往理性”“生活世界”“现代性”“交往行为”“交往行为理论”“话语伦理学”等术语成为国内哲学社会科学研究领域的热门关键词。

但是,目前哈贝马斯在国内的译介与传播也存在着一些不足,主要有以下几个方面:

第一,作为当代西方最活跃、最多产、最有影响力的思想家之一,哈贝马斯还有大量的著作和论文尚未被翻译成汉语。哈贝马斯是一个学术精力旺盛、理论创造力极强的学者,常年笔耕不辍,即便是在退休之后,他依然活跃在学术研究的前沿,陆续出版了十多部学术专著②根据笔者目前掌握的资料,哈贝马斯在退休(1994年)之后还陆续出版了十多部学术专著(德语原版均为1994年之后出版,以下所列按英译版出版时间先后来排列),主要的如下:A Berlin Republic:Writings on Germany(1997),The Inclusion of the Other(1998),The Post-national Constellation:Political Essays(2001a),The Liberating Power of Symbols:Philosophical Essays(2001b),Religion and Rationality:Essays on Reason,God and Modernity(2002),Truth and Justification(2003a),The Future of Human Nature(2003b),The Divided West(2006),Between Naturalism and Religion:Philosophical Essays(2008),Europe The Faltering Project(2009),The Crisis of the European Union:A Response(2012),The Lure of Technocracy(2015).。据笔者的不完全统计,哈贝马斯迄今已经发表学术论文或文章上百篇,公开出版学术著作30多部,可谓是著作等身。在西方英语世界,哈贝马斯的著作和论文几乎已经全部被翻译成了英语;而汉语世界的译介量尚不足英语世界的一半,尤其是哈贝马斯在2000年之后出版的著作鲜有被翻译成汉语的,这显示出哈贝马斯在国内的译介还有很大的空间。

第二,译者来源存在一定的学科局限性,不利于对哈贝马斯思想的全面理解和准确译介。目前,国内哈贝马斯著作和论文的译者主要来自于哲学、社会学和政治学领域,然而哈贝马斯是一个博采众家之长的思想家,他的思想广泛吸收了来自西方社会批判理论、伽达默尔的阐释学、弗洛伊德的精神分析学说、语言哲学等领域的思想精髓。因此,对哈贝马斯的译介需要来自于多个领域学者(尤其是精通外语和了解西方哲学和文化背景的外语学者)的加入与合作,仅凭某一学科领域的译者很难实现全面理解和准确地译介。例如,哈贝马斯的“何谓普遍语用学”涉及大量的西方语言哲学领域的知识,尤其是奥斯汀和塞尔的“言语行为理论”,这就需要来自语言学领域学者的加入;哈贝马斯的“深度阐释学”吸收和借鉴了弗洛伊德的精神分析学说来揭示人类交往中的各种扭曲现象,这就需要来自精神分析领域学者的加入。

第三,哈贝马斯著作中的部分关键词或术语译法在学界还存在着不统一,部分术语的译法还有待商榷。例如,作为哈贝马斯整个交往思想体系的核心,“Theorie des kommunikativen Handelns”(英文为Theories of Communicative Actions)出现了“交往行动理论”“交往行为理论”“交际行为理论”等多个译法;“Offentlichkeit”(英文为 Public Sphere)存在着“公共领域”“公众领域”“公共舆论”等多个译法。又如,在哈贝马斯的交往理论体系中,Diskursethik(英文为Discourse)是一个关键概念,目前国内哲学领域内部分学者都将它翻译成“商谈”。但是,该术语来自于20世纪60至70年代出现的西方后结构主义语言学,其真实含义是交往行为者就某个主题进行的论辩(Argumentation)或协商谈判(Negotiation),事实上也是一种话语行为,考虑到discourse在语言学领域的通俗译法,章国锋建议将其翻译成“话语”,相应的“Diskursethik”(英文为 Discourse Ethics)就应该翻译成“话语伦理学”[8]。

第四,哈贝马斯的著作晦涩、难懂,导致部分译文生硬,同样晦涩难懂。哈贝马斯的著作晦涩、难懂在西方是有名的,国内很多研究学者和译者都表达了同样的观点,例如郑永流将哈贝马斯的语言风格比喻为“语言的犹太人”,将阅读哈贝马斯的著作比作“犹如负重爬山之辛”①郑永流将哈贝马斯著作晦涩、难懂的原因归结为四点:其一是哈贝马斯的语言本身就晦涩难懂,他的语言风格承袭了法兰克福学派第一代领袖阿多诺和霍克海姆,与官方、大众或知识界流行的语言相异,被称为“语言的犹太人”;其二是哈贝马斯在建构自己的理论时博采众家之长,且习惯与其他学者论战,导致其著作中充斥着其他学者的术语或概念,“这在知识上挑战了读者的智力,令人倍感读哈贝马斯犹如负重爬山之辛”;其三是哈贝马斯在建构理论的时候创造性地发明了许多新术语和新概念;最后,哈贝马斯的原著尚且难读、难懂,其译文就更不用说了。[9],郭官义和李黎在《认识与兴趣》中译本的译者前言中也表达了同样的观点②郭官义和李黎在《认识与兴趣》中译本的译者前言中也表达了同样的观点,指出哈氏著作晦涩难懂的原因在于“他的论题极为广泛,他所使用的语言带有德国哲学传统语言的抽象性和深奥性,他在论述时大量使用自己独创的新词汇、术语和概念”。[10]。哈贝马斯的原著晦涩难懂,这就给翻译带来了巨大的困难和挑战,因此导致很多的译文生硬,同样晦涩难懂,不仅影响了一般读者的理解和阅读体验,同时还影响了其思想在普通读者中的接受程度。

七、结语

哈贝马斯在中国的译介与传播是改革开放以来我国学术界和思想界积极吸收和借鉴西方最新哲学和社会学思想和理论的一个缩影,同时也是近40年来我国学术翻译史的一个缩影。虽然学术翻译在如今的学术评价体系中算不上什么有分量的“学术成果”,往往得不到应有的重视和尊重,但是它对学界和社会来说却是一件功德无量的事情,很多老一辈的学者为我们做出了表率,他们乐于奉献、甘为人梯,为学界奉献出了一批经典译著,为整个社会增添新的思想源泉。因此,学术翻译理应得到学界和社会的充分认可和尊重。学术翻译还是实现中西文明和学术思想交流的重要工具,在全球化时代的今天,中西方文明和思想需要彼此互学互鉴,我们相信今后会有越来越多与哈贝马斯类似的思想家在国内得到译介与传播。