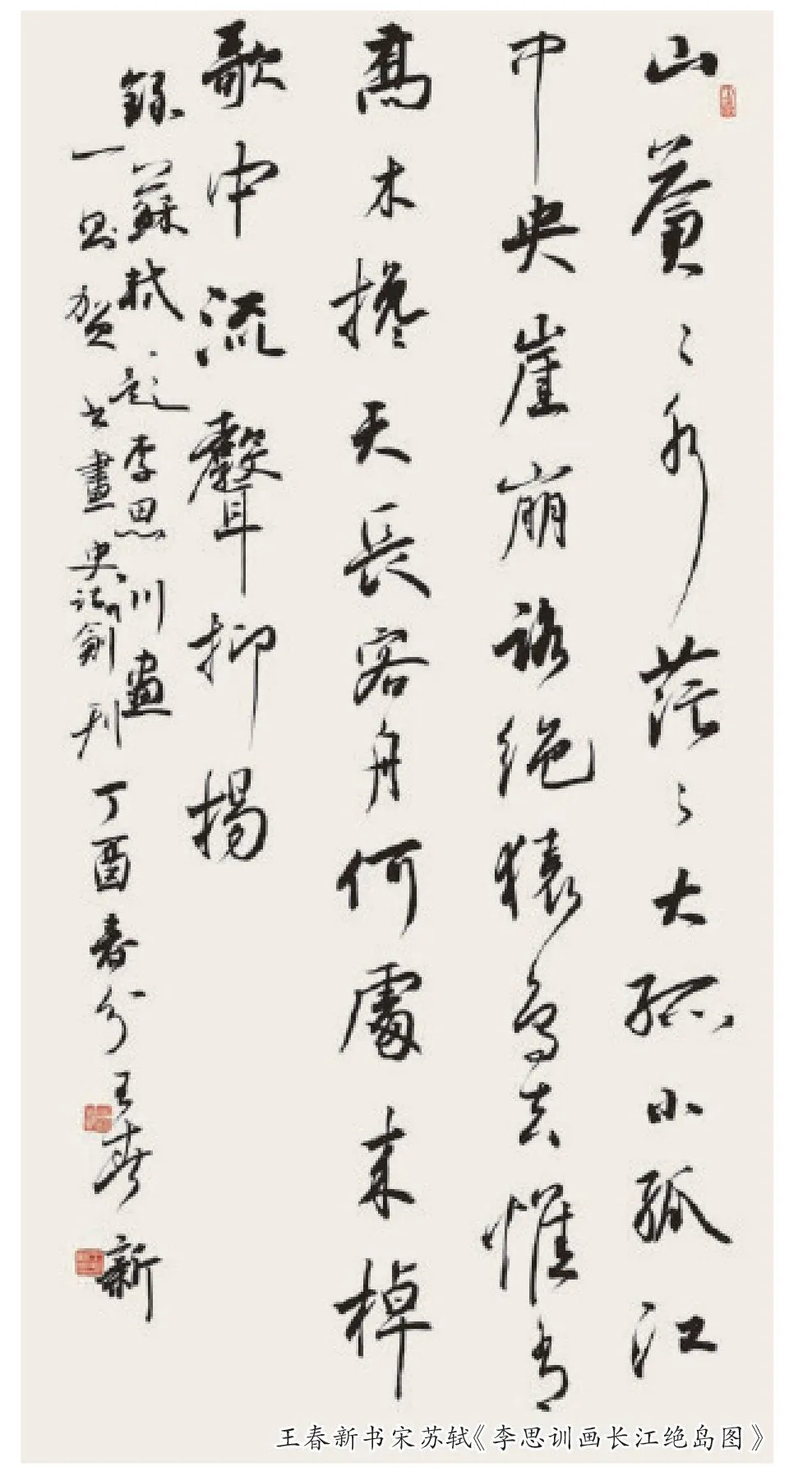

取法乎上,崇尚典雅——访书法家王春新

2022-12-29

王春新,1958年生,河南永城人,中国书法家协会第六届理事会理事、国际交流委员会副主任,中国艺术研究院中国书法院特约研究员。曾在北京、西安、无锡等地举办个人书法展。出版《学书五要》《大道至简》等。

以古为镜,遵循古法,是成功的必由之路

《书画史记》:书法界有一部分人,不太重视临帖,甚至从不临帖。您认为学习书法一定要临帖吗?请谈一谈怎样才能临好书法碑帖?碑和帖的区别在哪?

王春新:学书必须临帖,临帖是书家需要终身做好的功课。以古为镜,遵循古法,这是得以成功的必由之路。不临帖,任笔为体,无原则、无限度地张扬性情,那是不负责任的态度,是一种浮躁的心态。学书,走碑和帖的路子都可行,不论走哪条路,只要方法得当,下苦功真干,坚持不懈,就会出成效甚至会创造奇迹。碑、帖是古人为中国书法艺术立起的两块丰碑,二者从不同的艺术特征展示了汉字特殊的美,要论及区别,可用“碑厚帖灵”4个字来概括,写大字用碑为好,写小字、信札之类从帖更为生动活泼。关于如何临帖,具体到某个帖是不同的。比如,《怀仁集王羲之圣教序》,虽以楷书为主,但兼行兼草,3种书体混搭,千变万化。如何把握,应过4关:其一过结字关。对每一个字的偏旁部首,笔画长短错让和空间错落等方面都要细心观察、认真琢磨,力求准确把握住楷、行、草结字的基本特点。其二过用笔关。“二王”(王羲之、王献之父子)书法用笔尤为讲究,或藏或露,或收或放,方圆兼备,刚柔相济。临写时要重点把好起笔、使转与收笔3个环节,运笔时以中锋为主掌握好节奏,自然流动。其三过变通关。《圣教序》虽字字有法,然通篇则无定法,临写时必须从宏观布局到字与字摆布整体考量,力求掌握其变化的特点,在无法无序中找规律。四要过毅力关。《圣教序》篇幅长,字数多,通临会花费大量的时间和精力,许多学者常常是局部临写。我以为,《圣教序》汇集了王书之精华,节临难以把握此帖的真实面目,即便再难,还是应该下决心集中时间通篇临写、反复临写,持之以恒,必能成功。

傅山之“丑书”是大美的艺术,可以传世

《书画史记》:明清之际的书法家傅山有一则著名的书法审美论述:“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排。”时下大家也经常谈论丑书,那么您认为傅山所说的“丑”,和现在书坛所争论的“丑书”有什么本质区别?

王春新:傅山既是一个思想家,也是个学者,更是个文人,其书法功力最深,真、草、隶、篆、行诸体无一不精,是历史上不可多得的艺术大师。傅山对后人影响最深远也是争议最大的是“四宁四毋”书论。作为一个很讲师古传承的书家,他初学赵孟頫、董其昌,后师黄道周、王铎等。他的小楷精美、典雅;行草书飘逸潇洒,大气不俗;大草雄浑激昂,痛快淋漓,行云流水。“四宁四毋”出自《霜红龛集·作字示儿孙》,本是傅山对书法创作的总结,他追寻的是一种大巧若拙,高古厚重,纯真朴实,信笔自然的大美。也由于他的部分草书线条过于缠绕,字的造型不具美感,后人故将傅书称之为“丑书”,甚至将傅山称之为“丑书”鼻祖。当今,一些人作书不下功夫,字写得很丑,竟拿其丑书与傅山相比较,这很不恰当。应该指出,傅山的“丑书”与今天的“丑书”有本质的区别。傅山的“丑”是在继承传统基础上的艺术创新,也是对传统书法定式的突破,在他的作品里可以看出其思想感情,在字的平衡与不平衡之间和线条舞动之中的流畅,他追求的是那种“忘我”的境界。而现在书坛出现的“丑书”则是粗制滥造的、没有根基和章法的,是歪七竖八的“怪书”。傅山之“丑书”是大美的艺术,可以传世,而当下时人拙劣的“丑书”是受污染的废品,只能成为垃圾。

书法创作贵在“情、法”二字

《书画史记》:我们知道,学习书法是始于临摹,终于创作。结合您自身的学书实践,您认为怎样才能创作出一幅好的书法作品?

王春新:书法创作是一个主观与客观相结合的实践活动,要通过人把笔、纸、墨有机结合起来,其中人是决定性的因素,创作前务必进行充分的思想和物质准备。所以,我常把书法创作比作组织一次战斗行动,战前要把各种作战要素调整好,力求整个行动协调一致。思想准备主要是心理方面的,重点是调整好心态,人要放松,排除干扰,心平气和。物质准备包括笔墨纸砚,同时还要确定好书写内容、形式等等。书法创作贵在“情、法”二字,应坚持以情释法,以法溢情,情法交融,法随情而变,变中出新。楷书创作应以法度与端正为根基,力求变化灵动,在调整之中见精神。启功曾经提倡“楷书当做行书写”,其意在于将字写活、写生动。行书介于楷书与草书之间,比之楷书,行书须变繁为简,多姿外展,书写时还应依据章法随机调整字形与点画及行使笔迹,行书笔法须弃方为遁圆,自然游走。草书创作应以点线为生命,以浓淡墨色作调和,草书行笔速度不得过快,线条舞动须酣畅淋漓。较之行书,作草用笔用墨亦应大胆,善于制造矛盾,在险绝中把握平衡。书法乃文人书斋之事,应坚持以文为核心,最理想的效果是用自己的诗文书写自己的心声,把作品写得既有书卷味,又能体现时代气息。

要在全社会加大书法专业知识的学习教育

《书画史记》:一些人试图用各种旁门左道的伎俩玩弄书法,不仅博得旁观老百姓的喝彩,甚至还引起主流媒体的关注报道。而那些高雅的书法活动却显得冷冷清清。您是如何看待这种现象的?

王春新:您说的这个现象确实存在。造成这种优劣不分、黑白不辨的原因是多方面的,但最主要的是名和利的驱动。书法进入市场后,一些人为了获取更大的利益,不管字写得好坏,玩命地进行包装、宣传,拉高知名度,以增加身家价位。若是为了养家糊口还可以原谅,要是借此行骗,则务必讨之。值得关注的是,部分主流媒体对那些行江湖的人起到了推波助澜的作用。关于一些专业书法家遭冷落的问题,究其原因有两方面:一方面大众欣赏艺术作品在雅俗之间,更偏俗一点;另一方面,一些书家脱离生活和书法本质特征搞创作,书写出的作品虽有很强的冲击力与极具个性的艺术感染力,但普通百姓看不懂,没法看。解决以上两个方面的问题,办法只有一个,就是在全社会加大书法专业知识的学习教育。近年来,中国书法家协会组织的诸如下基层和“进万家”活动收到了很好的效果,但弘扬书法艺术任重道远,全社会各阶层都要发挥主人翁精神,团结一心,各尽其力,久久为功。只要全民族的书法知识普及了,欣赏品位上去了,优和劣、黑和白就不再难辨了。

(摘自荣宝斋出版社《书画史记·当代名家访谈录第一辑》 主编:彭一超 薛光杰)