恢复高考首倡者查全性:我反对“一考定终身”

2022-12-29余玮吴志

查全性(1925—2019),著名电化学家,中国科学院学部委员,有“建议恢复高考第一人”之称。曾担任国务院学位委员会第二届学科评议组成员、中国化学会第二十二届常务理事、国家自然科学基金委员会评议组专家。

十年磨一剑。高考,是中学生涯的终点,也是成人世界的起点。把高考当作终点,只会收获更多的迷失,把高考当作起点,才能以平常心出发,凭力远航。当高考最后一科结束的铃声响起、监考老师收拾好试卷,拼搏的日子暂时告一段落。高考,是一场特殊的成人礼。

可能少有人知道:1977年,有一个人让刚刚复出的邓小平一锤定音:当年就恢复高考!

这个人就是时任武汉大学化学系副教授的查全性。在他看来,自己当时提出恢复高考制度,“并不是因为我特别有创见,只是我有机会说几句真话。而我敢于说,主要是觉得说了可能会解决问题”。说这话时,他的语气显得很平淡。

“在参会(全国科学和教育工作座谈会)前,我和大部分大学老师一样,对于大学招生现状是不满的。倒不是说对工农兵上大学有意见,只是大家普遍觉得,政府让工农兵上大学的初衷虽不坏,但是由于入学没有考试,学生的文化程度就没有办法控制。有的学生各个方面很强,有的又差得很。由于没有分类、分级,同一班学生文化水平参差不齐。”所有的教学工作都是按照文化水平最差的学生来进行的。“这样一来教学水平根本没有办法保证,而且你没有办法控制,你不知道他什么会、什么不会。有些学生甚至连小学的知识都不会,你要让他不掉队,大家就都得等他,大学就变成中学、小学了。”对这些情况,许多高校教师与查全性一样都很了解,也十分不满,但又无可奈何。

“那次座谈会 (8月4至8日)的大部分的时间里,邓小平基本上是听,偶尔问一两句具体事实,或者一些听不清楚的内容。他不作指导性的发言,或者表示希望大家谈哪一方面,他就听大家谈,很少插话”。这种气氛让大家意识到,“小平同志很有诚意,是想解决一些问题”。

扔这个“炸弹”之前,查全性也不是没有顾虑。因为取消高考、实行推荐上大学,自1966年4月高等学校招生工作座谈会后,已经实行了十余年。但他最后还是决定将真实意见说出来。

“如果说了,兴许会起一定作用,冒一点风险还是值得的;如果不说,错过这种机会太可惜了。小平同志听了之后拍板说,今年就恢复高考。从这件事情也可以看出小平同志倒也不是预先带了一个框框要在这个会议上公布恢复高考,他的确是听了大家(的意见)以后,根据这个情况马上作了这个决定,而且是效果非常重大的这么一个决定。”

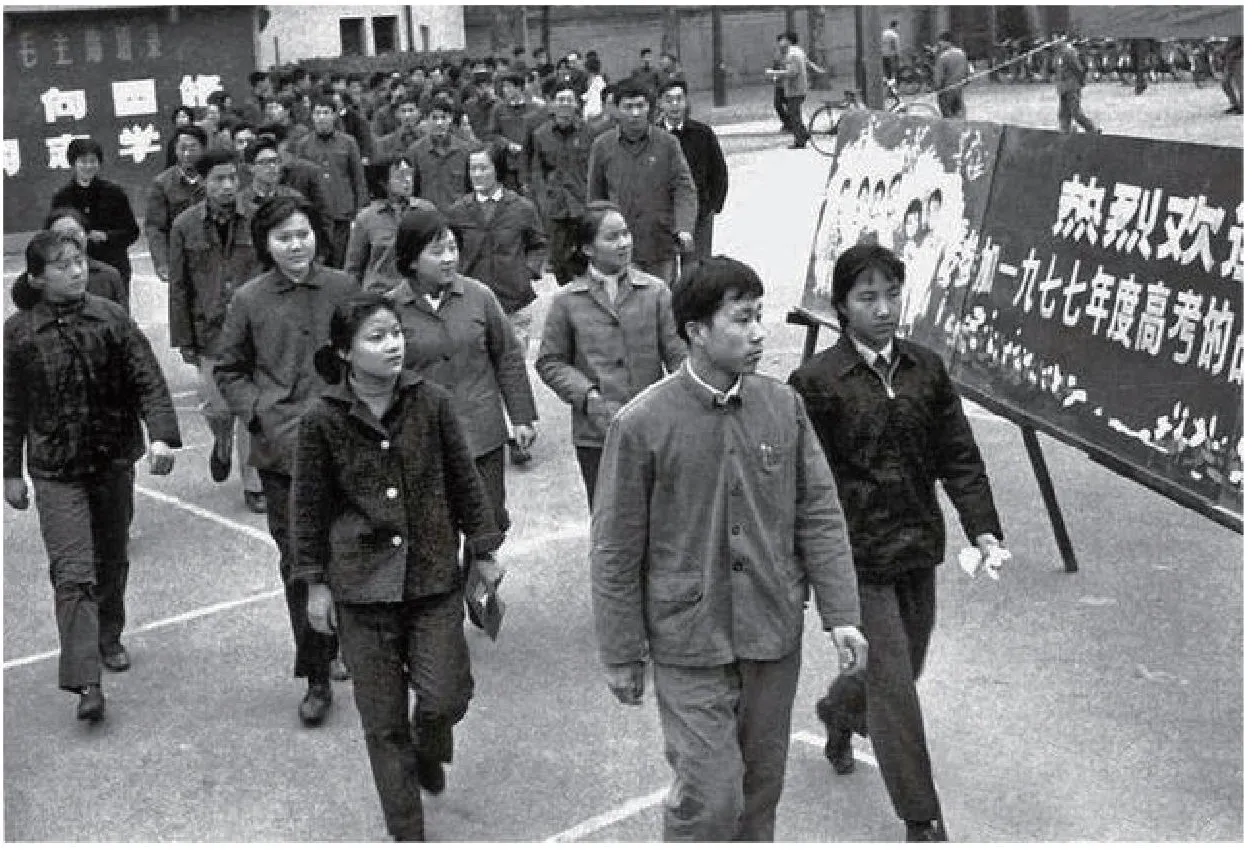

当场拍板的这个决定收获了全场热烈的掌声,很多学者热泪盈眶。不出两天,全北京城就知道了这个消息。8月13日,邓小平下达指示后,教育部又召开了第二次高等学校招生工作会议。一年内召开两次高校招生工作会议,这是历史上从未有过的。

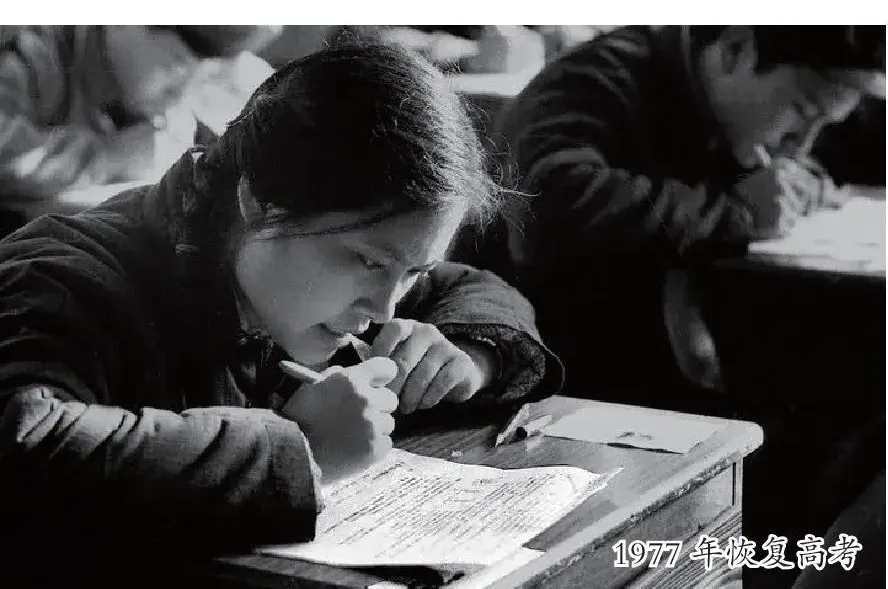

1977年10月12日,国务院批转了教育部根据邓小平指示制定的《关于1977年高等学校招生工作的意见》。文件规定:废除推荐制度,恢复文化考试,择优录取。

关闭了11年的考场再次敞开大门,一个可以通过公平竞争改变个人命运的时代回来了!

四十多年来,高考和高等教育发生了很大的变化。

从20世纪80年代上大学是公费读书、毕业分配工作,到90年代末的高校并轨、扩招、学费增加、自主择业,再到21世纪初的分省命题、自主招生,高考一直牵动着亿万人的神经,在争议中前行。

“目前考生被高校录取的概率越来越高,选择学校与选择专业的灵活性也显著提高。今天的考生要比当年的考生幸运多了。然而,高等教育毕竟不是全民义务教育,高考的选拔功能将长期存在,总有人在落榜。即使成绩合格,也还要经受不同学校与专业的挑选。因此,考生和家长以什么样的心态对待高考与高考结果,就特别值得关注。”查全性认为,正确的态度应该是,发挥自身水平迎接挑选,并以平和的心态对待考试和录取结果。要相信高考是公平的——大多数人发挥出了实际水平,考试是公平合理的,就体现了“人人平等”。如果刻意追求“超水平发挥”,则往往背上沉重的心理压力,产生考试焦虑,其结果往往适得其反。只要大多数考生考出了实际水平,高考成绩就是平时教学状况准确、客观的反映,由此决定的高校和专业选择,也许就是考生的“最合适的位置”。因此,查全性生前曾建议家长在考前不要给孩子提出过高的要求,而要帮助孩子客观地分析自己的实力,设定符合实际的奋斗目标。而考生自己也不要去相信什么“超水平发挥”。“超水平发挥”不是经常有的,也不会发生在每一个人身上。

查全性说,对高考落榜也要有颗平常心。俗话说,胜败乃兵家常事。失败有时不可避免,原因也多种多样。一次失败,不是一生失败,更何况成功的路有千万条。这是古今中外人才成长规律的正确概括。汲取教训,重新再来,也不失为一种选择。高考竞争是人生面临的许许多多竞争的一种,能以一颗平常心对待高考,就一定能平和地面对人生的许多考验。

对于如今的高考,查全性曾说,高考肯定要改革,但到底该怎么办还是应该听专家的意见。他认为,“一考定终身”肯定不是好办法,理想的高考制度是:大家参加统一笔试,再加上学校推荐和面试。这样就可以对一个人得出比较准确的评价。不过,实行这个制度的前提是社会风气要好。

“如果高校能实行‘宽进严出’的招生办法,则会更好。”查全性曾在阿根廷的布宜诺斯艾利斯大学考察,发现该校每年招生10万,第二年只剩2万,最后毕业时不到1万。通过逐步淘汰,学生质量得到了保证,被淘汰者学到了一定的知识,也不太痛苦。他认为,“可惜的是,我们目前的社会风气不允许这些东西。相对而言,目前的高考让大家都经过一个相同的检验过程,对每个人来说都是公平公正的,仍是一个比较好的制度”。

针对现在越来越激烈的高考竞争,查全性认为,社会要改变“唯有上大学才能成才”的看法,不同的人有不同的生活教育背景、不同的优点和特点、不同的兴趣和智力水平,应该有适合自身的发展道路。

“多年过去,再回忆高考,其实本质上没有考得好与差的说法,重要的是所有年轻人在一起做份试卷,然后决定去哪座城市、做什么工作,今后和谁相知、和谁一起旅行、和谁走一辈子。”一位过来人曾如此感叹。高考后,不管结果怎样,都是与一段绚丽青春的告别,而另一段多彩人生即将开场。

高考是莘莘学子人生道路上的一次特殊“成人礼”,但一定不是全部。不论高考结果如何,查全性说,希望每一位考生青春无悔、梦想成真、未来美好,“成大器”。

(摘自天地出版社《大国脊梁》)