北京的大运河

2022-12-29侯磊

曾请教过学者张卫东老师:古人那么注重告老还乡,且京师米贵居之不易,为何很多人还会留居京城?卫东师曰:“告老还乡要攒上多少年钱。若在京不出几代,返乡要带着祖祖辈辈数十口大棺材,乘着运河往回走。”我终于知道只有致仕的官员才还得起乡。普通的商贾、手艺人或伶人,则沿着运河漂流,盘缠用尽时就地安家,此安心处即吾乡。因此,京城的手艺连带各种戏曲,沿着运河开枝散叶。

我走访北京周边的运河,才发现北京不是美学,而是一部政治经济学。“川陕豪商,吴楚大贾,飞帆一苇,径抵辇下”(李洧孙《大都赋》),这是虚写;而写实的是,北京是一座消费型的城市,它自身的出产无法供给居之不易的居民,只有靠运河这根血管,送来各地的养料。北京是个受血者。大运河改变了中国地理的空间位置,也改变了北京与其他城市的关系。

隋朝是个奇葩的朝代,它富有,能打,帝王文治武功,广有诗才。隋炀帝的诗文气魄不亚于李世民,是为了打高丽和修运河才把自己搞垮了。秦有长城,而隋有大运河,这两个短命的强大王朝,在天下一统和抵御外族上耗尽了气数。兴许有一天,隋炀帝面对着中国传统的“上南下北左东右西”地图,想象将塞北幽燕与湿热的江南联系起来,恐怕是如同电影里“把喜马拉雅山炸开一个宽五十公里的口子,让印度洋上的暖湿气流经尼泊尔吹进青藏高原”般的壮举。他想了,他干了。隋炀帝先后开凿了通济渠和永济渠,永济渠一直开到涿郡,即现在的北京市通州区。611年,隋炀帝用五十多天从江都到通州,为国家疏通了动脉血管。他干成了。可见他建重大工程并非为了享乐,天下的长治久安才是帝王最大的享乐。前朝为后朝留下传世工程而亡掉自己,不算竭泽而渔。

元世祖时期,运河从淮安开凿到通州,“通州”之名取自“漕运通济”之意,这使得船只从杭州向宿迁、淮安,穿过微山湖直达北京,不用向西北到洛阳再北上,缩短了一千八百里。元代科学家郭守敬又将运河从通州凿到了北京积水潭,并命名叫“通惠河”,至今积水潭还有纪念他的汇通祠和塑像。大元的漕粮由此源源不断从江南运到北京,积水潭一带“扬波之橹,多于东溟之鱼;驰风之樯,繁于南山之笋”(黄文仲《大都赋》)。

想想吧,若没运河,从长江到黄河要到大海里绕个远儿,经淮河才能到北京。大运河终日里千帆竞渡,百舸争流,成片的木船在这里扬帆,人们熙熙攘攘,喊着悠长的船工号子,或观赏着龙舟会。各省的漕粮货物到了,漕运官员在检查,官差在吆喝,商人在迎合,随从在侍奉,工人在挥汗如雨,还有赶鸭子的路人(据说北京鸭是吃漕运一路上遗下的粮食才长得肥壮美味),一幅《河道漕运图》浑然天成。

万事万物有生有灭,有始有终,古典文明一到明清就开始回光返照并逐步湮灭,自然环境也成了帮凶。明清以来北京水量日渐稀少,城内的不少水系,明代是河,到了清代成了水沟,再往后成为暗河。北京城内地势比通州高,通惠河一段因水量不足,不能将漕粮直接运达京城了。于是在通惠河上,从北京城往通州设立了头闸(东便门外大通桥)、二闸(庆丰闸)、三闸(平津上闸,高碑店)、四闸(平津下闸,花园)、五闸(普济闸),船只能在闸口之间航行。后来改为到闸口改换驳船,粮食用人工搬运5次才到北京的各处粮仓,增了手续,多了猫儿腻。

清代的中国经历了千年未有的重大变化:人口从1亿膨胀到4亿,并爆发了严重的通货膨胀。北京因住房短缺,元、明以来的大胡同四处都加盖房屋形成了小胡同。科举、官员、八旗官兵连带漕运官差的职位变得紧俏。八旗职位往往是家中一个人补了缺,其他人补不上就游手好闲。闲人成了京城一景。而城内的胡同基本上是土路,最常见的景象就是“晴天一身土,雨天一身泥”。此时,北京城外只有3条石头“御路”通向远方:西直门到西山,广安门到卢沟桥,朝阳门到通州。从朝阳门到通州这一条,正是大运河在北京地区的“辅路”——在雍正、乾隆年间两次修建,还在通州八里桥和朝阳区三间房村分别立了石碑来记载。

同样,清代照搬了明代包括漕运在内的大量制度,可漕运在不同环节上设置了粮道、监兑官、押运官,像按图钉一样按上不少肥缺,与治理河道的官僚组成利益集团。官员之间层层盘剥,最终一起转嫁到百姓身上。粮食的单位是石、斗、升、合、勺。1石是28斤,往下能计算到“勺”。漕粮经济在数量核查和质量方面存在各种吃拿卡扣,运粮一方,一路上粮食会有发霉跌损等各种损失,又被盘剥得太狠,只好超载、偷卖漕粮或填充糠皮甚至石头沙子以次充好。漕运官员有着揪出任何猫儿腻的火眼金睛,又能在貌似不经意间高抬贵手收些好处。你给他上供,他许你谋利。双方在捉迷藏中有着一个愿打一个愿挨的默契,落得个皆大欢喜。

清咸丰年间的黄河改道中断了运河,清末废弃漕运而改海运,同时期有了铁路。没有人会在路费上做赔本买卖,这是一次刮骨疗毒。1888年,慈禧的居住地装上了电灯;1904年,漕运总督撤了;1908年,北京有了第一个自来水厂。一方居民所仰仗的生活方式随着漕运的废弃改变了。

大运河逐步荒废,冬天人们可以用冰床来运点小货物,坐着冰床去郊游。而二闸一带,清末民初便是京城里踏青游览、修禊雅集的地方。而这次刮骨疗毒后,大清国病重体衰,没缓过来。北京城在八国联军的摧残下变得破旧不堪。街头未来得及清扫的垃圾,胡同口没有事做的闲人……这一切,都掩映在那高大的宫墙和诗画般的园林建筑之后。

北京过去有句俗话,叫“春脖子短”,是说北京春天之短暂,开春没几天就热起来了。运河的“春脖子”不短,但晚清的“春脖子”短。我们难以感悟当时的辉煌,却感受到水乡变缺水,文化古城生长出城市病,尤其是运河改火车时的剧痛。运河的现代性并不多,它无法给现代化的中国提供可嫁接的母体,但它促使北京成为消费之都,那些曾经的茶楼酒肆、舞台歌榭,给了市民阶层狂欢的公共空间。

运河是个景儿,更是生活本身。通州是个好地方,城西八里有蒙古八旗激战英法联军的八里桥,城东南数里有残存城墙古桥的古镇张家湾。1860年,八里桥打了一场大仗,直打得北京城易了主人,连首都都叫洋人占了,苦命的咸丰皇帝被打跑,死在了行宫,可比安史之乱的唐明皇。《垂帘听政》《火烧圆明园》等电影中都涉及八里桥之战的相关故事,电影中拍了些蒙古八旗冲入敌阵砍杀的镜头,是为了给我们找点面子,实际比这要惨得多。而张家湾尚支撑着古镇的骨架,宛如一座屋顶都已垮塌的殿宇,还在风雨中残存着立柱和大梁。我站在古镇城外,隔河看对岸的城墙。这河流叫萧太后河,是评书里的萧太后开凿的,当年这一带还有辽景宗和萧太后的石雕像,被打仗的部队试验炮火时轰掉了。

而这一切都过去了,人们似乎只记得通州城内有大顺斋的糖火烧和以烧鹞鱼著称的小楼餐厅,还有成片的胡同可以闲逛。胡同中隐藏着无规则的大排档与路边摊,有零星几座寺庙,万字会馆(后来成为通州博物馆)附近几乎都拆迁了。拆了天然的古城,费了很大的力气重新规划街道,可能是把老城区给忘了吧。

通州城内西海子公园的燃灯佛舍利塔倒映在大运河上。只要见到那古塔,便是到了通州。我路过古塔继续向东走访运河,不经意间,在一处分叉拐弯的河道边,看到了“京杭大运河北京段”的文物保护碑。两岸多是荒芜,在黄土地上蜿蜒成一片荒原。天气晴朗无云,天空倒影在水中。我站在运河边,眼前只有黄蓝两种颜色。这运河时宽时窄,时工时乱,平静而不起眼,让人感觉不出任何波澜壮阔,像一片水泡子。我想我看到的不是运河,而古桥、古城、水闸、河床与流水,像是只看到一批零件而没有看到整座工厂的流水线,或者说,只看到两颗猿人牙齿化石,而看不到原始人的日常生活。

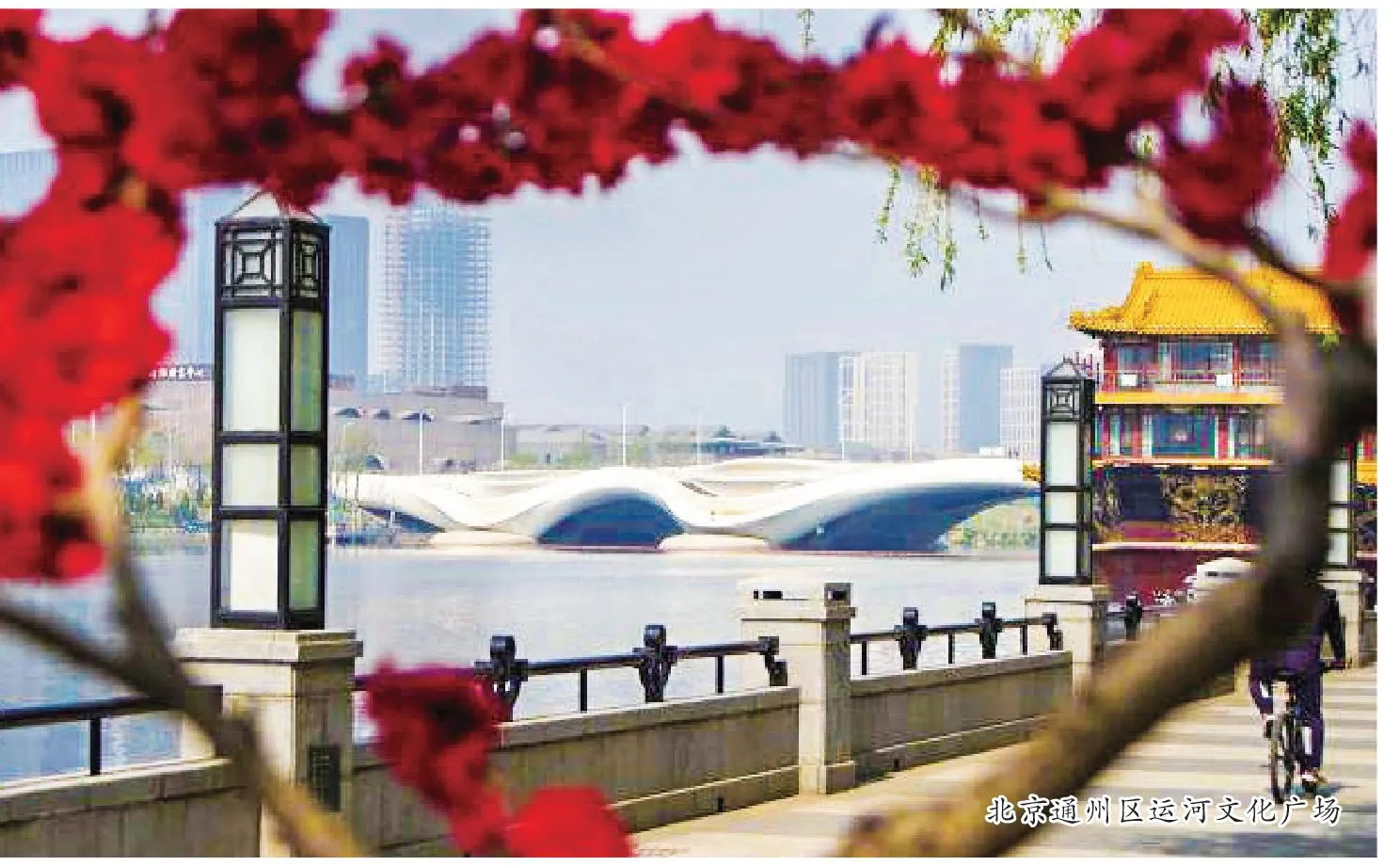

后来,通州建了大运河文化广场和公园,我又忍不住前去游览一番。刚进门是个公园,而走到深处,却见眼前一片夏日的深绿,河面宽阔平静,有水鸟从运河上飞过。我曾为没有运河古典的生活方式而惋惜,也为沿岸一片片逝去的繁荣而焦虑。但换种想法,曾经这里是一片荒野,而经过千百年的风流,再次回归荒野。

我想,大运河不是败落了,而是返璞归真了。

(摘自中国财政经济出版社《阅读大运河》 编者:《阅读大运河》编委会)