雄关万里长城长

2022-12-29连达

明代的万里长城上,曾经有数以百计的雄关险隘。四百多年后的今天,许多曾经的名关重镇都已经湮灭在历史的烟尘之中。其实,因历史背景与地理位置的不同,长城每一座关口的布局和形态都是迥然相异的,都曾经发生过不平凡的故事。

山海关长城

山海关也许是把中国历代所有长城加在一起后仍然最有名气的一座关隘。这里南挽渤海,北靠角山,是明代万里长城与大海相会的地方,也正因此关依山傍海,遂得名山海关。人们最熟悉的是山海关“天下第一关”的美誉,至今仍愿意将它称为万里长城最东边的起点。近代中原各省人民迁至东北的大移民和大垦荒被称为闯关东,闯过的就是这道山海关。

山海关的建关史最早可追溯到隋朝开皇三年(583),那时候在今天山海关西六十里的地方第一次建立了榆关。五代以后,榆关沦落辽、金之手,从此中原王朝便失去了这段山海的屏障。直到明朝初年,徐达率军重新收复这里,才在洪武十四年(1381)于今址修筑了山海关,将辽西走廊的出口,这段山海之间最狭窄的门户守卫起来。

山海关城大致呈不规则的长方形,北面短,南面长,东墙是倾斜的。这里南门为望洋,北门曰威远,西门名迎恩,东门就是大名鼎鼎的“天下第一关”城楼——镇东门。其余三门原也各有城楼和瓮城,但北门城楼屡建屡毁,后来便索性不再建了。城中十字街心有钟鼓楼,东西门外又各建有一座罗城,就是主城外的小城,为主城门又增加了一重防护。东罗城的东门名曰服远,门额就刻着“山海关”3个大字,西罗城门曰“拱辰”。因为山海关的东墙也就是明长城的主墙,这里的防御责任最为重大,墙高都在13米以上,简直是高不可攀。“天下第一关”城楼的南边有牧营楼,北侧有临闾楼,关城东南角和长城相衔接处建靖边楼,东北角建威远楼,5座城楼和箭楼都面朝着东方敌人可能来犯的方向矗立,被誉为“五虎镇东”。明代设立的山海卫就位于山海关城,清代改成临榆县,所以也把山海关城称作临榆县城。

山海关作为明长城蓟州镇东端最重要的关隘,肩负着一旦辽东镇被蒙古或女真人攻破而一路西来时,保护蓟州镇东翼和京畿安全的重任,可以说是北京的东大门了,事实上山海关在明末也的确做到了这一点。因此其修筑历史之长、修建等级之高、防线配置的复杂坚固程度,都是别的关隘难以相比的。从最南边的入海石城老龙头到北面的角山,这短短的二十余华里距离之内,修建有宁海城、南翼城、南水关、山海关城、北水关、北翼城、旱门关、角山关等众多的关卡和堡垒,把这条辽西走廊的西出口封堵得严严实实,风雨不透,也把这山海之间像铁锁链一般紧紧地联系在了一起。山海关城东边的高岗上有一座仅剩夯土残垣的小城,城中心还残存有一座巨大的墩台基址,这就是威远城,一处明代的超大烽火台。再向东还有多座烽火台遗址,如边墙子烽火台等,使山海关一路与辽东镇声势相连、信息相通,成为辽西诸城堡坚强的后盾。

历史上山海关曾发生过多次大规模的战争,最著名的就是吴三桂引清军入关了。明崇祯十七年(1644),李自成在西安称帝,国号大顺,同年率军攻入北京,崇祯帝自杀殉国,明朝灭亡。山海关总兵吴三桂本来已经接受了李自成的招安,忽然听说自己留在北京的爱妾陈圆圆被霸占,一怒之下在山海关重新举起明朝旗号,迎战李自成的讨伐。与此同时,辽东的清军在睿亲王多尔衮率领下正一路西来,准备与李自成争夺天下。吴三桂见马上就要腹背受敌,遂决定投靠清朝。之后吴三桂与李自成在山海关前激战正酣时,清军忽然杀入,李自成旋即全军崩溃。吴三桂不但向清朝献出了他们一直也没能攻破的山海关,也给清朝献2fBzS8wY2w5y+wN4tsolPA==上了一份逐鹿中原、问鼎天下的大礼,从此明长城所抵御的游牧民族正式越过长城,成为中原的主人。

1933年1月1日,已经占领了东北全境的侵华日军忽然向山海关发起猛攻,驻守山海关的东北军何柱国部进行了殊死抵抗,给予日寇以迎头痛击,揭开了长城抗战的序幕。之后,占领了承德一线的日军试图从长城各口一起南下进军华北,中国军队依靠这条古老的防线进行了坚决的抵抗,大量歼灭日寇,也使得已经被人们遗忘的万里长城重新回到了公众视野里,并成为寄托着中华民族不屈反抗精神的图腾和象征。

喜峰口长城

从青山关向西过董家口、铁门关便到达喜峰口。相传汉代时曾在此地设立松亭关,是北通朔漠之道,也是从蓟州镇北去大宁卫(今内蒙古宁城)、东通兀良哈三卫的门户要道,为明初徐达所建32关之一。明成祖时,撤大宁卫,退守到今天喜峰口一线。景泰元年至三年(1450—1452),提督京东军务右佥都御史邹来学主持修建喜峰营城,景泰三年(1452)七月,修建喜峰口关城,筑镇远楼。

此地群山连绵,峰峦如簇,在喜峰山和松亭山之间有一条天然的山谷,喜峰口关就紧锁在这两山之间。目前所知的建筑有北面连接在长城上的关口重城和南面的喜峰营城堡两部分,可惜1976年的引滦入津工程在西面的澡河上建起了潘家口水库,蓄水之后,喜峰口关一带就全部被淹没在碧波之下。如今人们只能泛舟于湖面,看着两侧山坡上一头扎进水中的长城,通过想象来猜测喜峰口昔日的风采了。

令喜峰口名扬天下的战役是1933年3月发生的长城抗战。侵华日军疯狂向蓟东长城各口全面进攻,与中国守军在喜峰口发生了极其惨烈的血战。在武器装备落后的不利局面下,中国军队利用夜幕掩护多次派大刀队从喜峰口、铁门关和罗文峪一带潜出,突袭日军营地,利用近战和肉搏战,对日寇进行大量砍杀,整个战役期间共歼敌五千余人,堪称日军侵华以来从未有过的重大损失。日本《朝日新闻》哀叹“明治大帝造兵以来,皇军名誉尽丧于喜峰口外,而遭受六十年来未有之侮辱”。喜峰口大刀队经此役名扬天下,《大刀进行曲》随即广为传唱,近90年后的今天,许多人还仍能哼唱一句“大刀向鬼子们的头上砍去”。

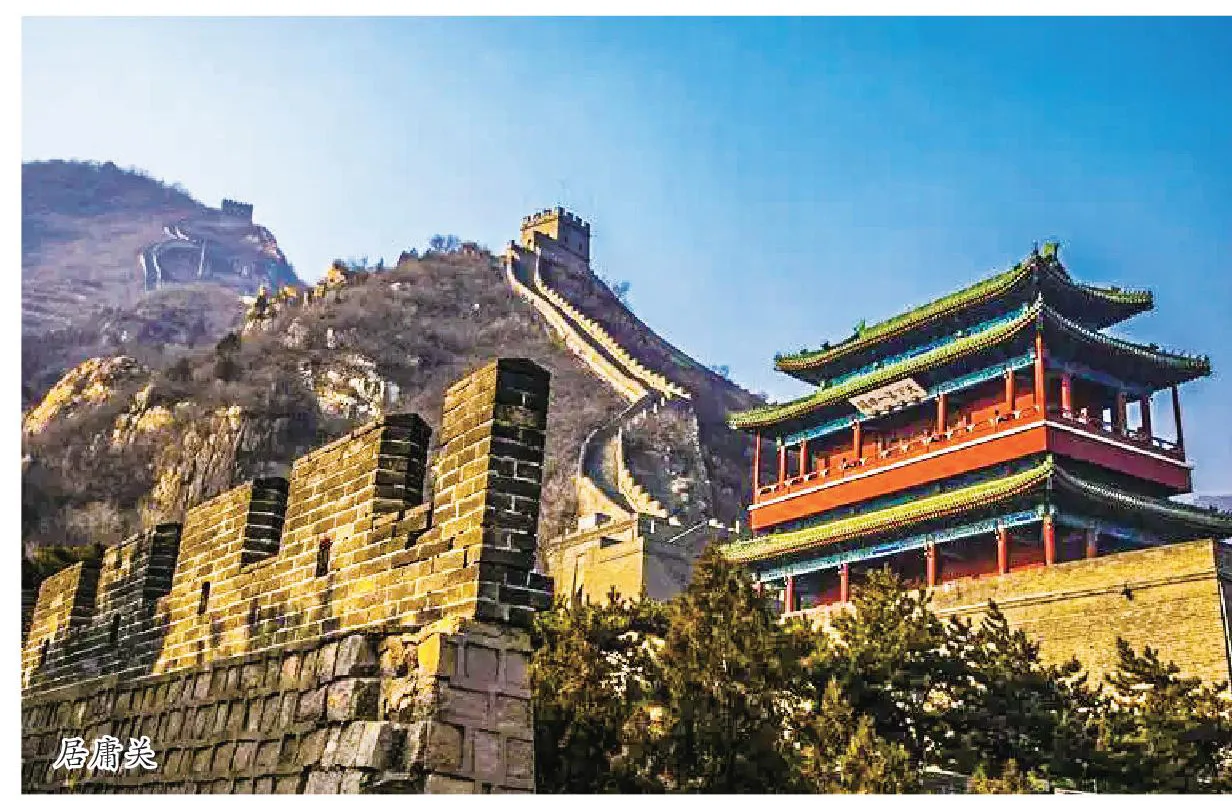

居庸关长城

明长城有外三关:偏头、宁武、雁门;内三关:居庸、紫荆、倒马,这些都是享誉古今的著名雄关险隘,但大多被严重破坏。紫荆关和居庸关是这六大名关中至今仍能保持格局基本完整的。

北京城北部有两大门户要塞,即西北的居庸关和东北的古北口。居庸关位于北京市昌平区军都山的四十里关沟中,这里是太行山八陉之一的军都陉,也是游牧民族南下中原的重要通道之一。

如果游牧铁骑冲破这条大峡谷,便是一马平川,可以直扑北京,因而紧守在此的居庸关就是北京安危的保障。

早在春秋时期,燕国便在此筑垒以御胡。秦始皇时,把囚犯和民夫徙居于此,取“徙居庸徒”之意,定名为“居庸”。西汉《淮南(下转第46页)(上接第43页)子》曰:“天下九塞,居庸其一也。”至汉代,居庸关已经初具规模。北齐时筑长城,绵延至海,始将居庸关与长城相连接。这里从建关的那一天起,就征伐不断,两千年来,烽烟不熄,历朝历代都曾经为争夺此要塞爆发过激烈的战争。

现存的居庸关始建于明洪武元年(1368),由徐达、常遇春创建,后世屡经增修,形成了一圈东环翠屏山,西揽金柜山,周长四千余米的巨大围城。军都陉壁立万仞,峡谷幽深,峻秀的群峰和磅礴的关隘把这里装点得雄奇无比,充满着豪壮之气,是古“燕京八景”之一的“居庸叠翠”所在地。关城开南、北两门,门外都设有瓮城。南门内还有元代过街云台一座,门洞内遍布精美的佛教石刻,堪称瑰宝。此台相传为金刚宝座塔的台基,昔日出入居庸关往来于内外的人们都要从云台下穿过,因此与汉式的过街楼有些类似。关城虽然横跨两座山,但真正有效面积其实都在两山间的沟谷里,过去曾因是沟通塞内外的门户,商旅常相往来,较为繁华。抗日战争时期惨遭日寇轰炸,破坏严重,好在关城大部分墙垣尚存,并于20世纪末进行了修缮,重建城楼、庙宇等建筑,基本恢复了完整。

其实居庸关不是一座孤立的山城,而是四十里关沟防御体系的核心,以此关为依托,背后的关沟最南端有南口城,向北依次还设有上关、八达岭口和北口的岔道城,岔道城北又有宣府镇的南山连墩为外线,堪称层层堵截。这些防线中,最著名的莫过于八达岭,简直是中国长城标准的形象代表。那随山脊如波浪翻腾般绵亘的全部以条石砌筑的坚固墙体和雄大高耸遥相呼应的座座敌楼,确是一道紧锁山川的铁链。但许多人大概没有注意,在不大的八达岭口南北两座城门上分别镶嵌着两块匾额“北门锁钥”和“居庸外镇”。把八达岭口比作关沟北口的一把大锁,又是居庸关的最前哨阵地,故云“居庸之险不在关,而在八达岭”。

与大多长城上的关隘不同,内外三关都不与长城相连接,而是在长城以内的通衢大川和险山要隘处单独建一座大城池进行防御,长城线只是这6座关城的外围防线。著名的宁武关守在恢河谷地,而其所辖长城则在北面二十多里外的阳方口。雁门关下辖的长城在关北16里的新广武至白草口。紫荆关前线在乌龙沟至浮图峪一线。

总之,居庸关更多的时候是以一个对八达岭长城指挥和支援的身份存在,如果八达岭有失,居庸关也就很难守得住了。

1937年8月7日,已经占领了北平和天津的日寇试图向西北打通居庸关,进而向张家口和山西进犯。中国军队约6万余人在这一线沿长城布防,与日寇展开了激烈的战斗,史称南口战役。日寇同时向南口城、白羊城、长峪城、横岭城和镇边城等地全面发起进攻。11日,日寇开始正式猛攻南口,13日南口陷落。中国守军依托关沟险峻的山势和居庸关坚固的城垣与日寇血肉相搏,誓死不退,连战数日,令日寇举步维艰。25日,日寇再次猛攻横岭城和居庸关,当天下午,凭借坦克开路终于冲入居庸关,另一路已经进抵河北怀来的日寇转攻八达岭,准备对关沟内的中国守军进行合围,中国军队只得全线撤退,南口战役结束。此役中国守军浴血奋战19天,损失过半,在古老的居庸关用鲜血和生命留下了不屈的抗争故事。

(摘自机械工业出版社《不一样的长城》 )