澳大利亚的文化价值观

2022-12-29贾雷德•戴蒙德译/廖月娟

正如格陵兰岛和冰岛的维京人把挪威的文化价值观带到殖民地,英国人也把英国的文化价值观带到了澳大利亚。如冰岛和格陵兰岛一样,澳大利亚对欧洲殖民者带去的文化价值观也产生了『水土不服』的现象,有些后遗症今天还看得到。其中对澳大利亚影响最大的文化价值观有如下5种:饲养绵羊、兔子和狐狸的引进、本土植物、土地价值观,以及对英国的认同。

一

18世纪的英国几乎不生产羊毛,英国所需的羊毛是从西班牙和德国的萨克森进口的。拿破仑战争爆发后,羊毛贸易路线被切断,这时刚好是英国殖民澳大利亚的初期。英国国王乔治三世特别重视这个问题,他暗中支持走私西班牙的美利奴羊到英国,然后再把一些羊送到澳大利亚。这就是澳大利亚羊毛业发展的起点,澳大利亚因而渐渐成为英国羊毛的主要来源地。1820至1950年,因为羊毛体积小、价值高,得以克服距离障碍,成为出口大宗,在海外市场崭露头角。澳大利亚其他体积大的商品就没有这样的竞争优势。

今天澳大利亚可以生产粮食的土地有一大部分也同时牧羊。这种牧羊农业在澳大利亚文化中根深蒂固,没有一个政治人物可以轻视乡村牧羊民众的选票。澳大利亚的土地其实不适合牧羊:起先看起来茂密或经过一番清理后可种出一大片碧绿青草的草地,土地生产力很低,因此牧羊人只是不断消耗土地肥力。很多牧场土地就这样耗竭,变成不毛之地。澳大利亚目前的牧羊业其实处于亏损状态。

近年来有人提议干脆不要养羊,改为养袋鼠。不像羊是从外地输入,袋鼠是澳大利亚本土物种,早已适应澳大利亚的植物和气候。还有人说,袋鼠是软蹄动物,不像羊蹄那么硬,蹄子比较不会伤害土地,而且袋鼠肉精瘦健康、美味可口。袋鼠肉是佳肴,袋鼠皮更能制成高档的皮革制品。因此,袋鼠牧场似乎可取代牧羊场成为澳大利亚畜牧业的新星。

然而,由于袋鼠本身特质及文化障碍,袋鼠要取代绵羊成为澳大利亚牧场的新宠还是不容易。首先,袋鼠不像绵羊那么温驯,这些活蹦乱跳的家伙不会听从牧羊人和牧羊犬指挥,也不可能乖乖地排成一列跳上货车被运往屠宰场。如果你要经营袋鼠牧场,必得雇用猎人拿着枪一天到晚追逐这些家伙。其次,袋鼠除了很会跳远,更是跳高好手,轻轻松松就能跳过高高的围篱。例如你辛辛苦苦在牧场内繁殖了一大群袋鼠,后来因为干旱,你牧场上的袋鼠想搬家,一下子就能跑到50千米之外,在别人的牧场落脚。再次,虽然德国人吃袋鼠肉,有些肉可销往那里,但其他地区就不见得愿意进口,就连澳大利亚人自己也比较爱吃牛羊肉。最后,很多澳大利亚动物保护人士反对屠杀袋鼠,却忘了牧场饲养的牛羊不但生活环境比不上野生袋鼠,宰杀方式更是残忍。

二

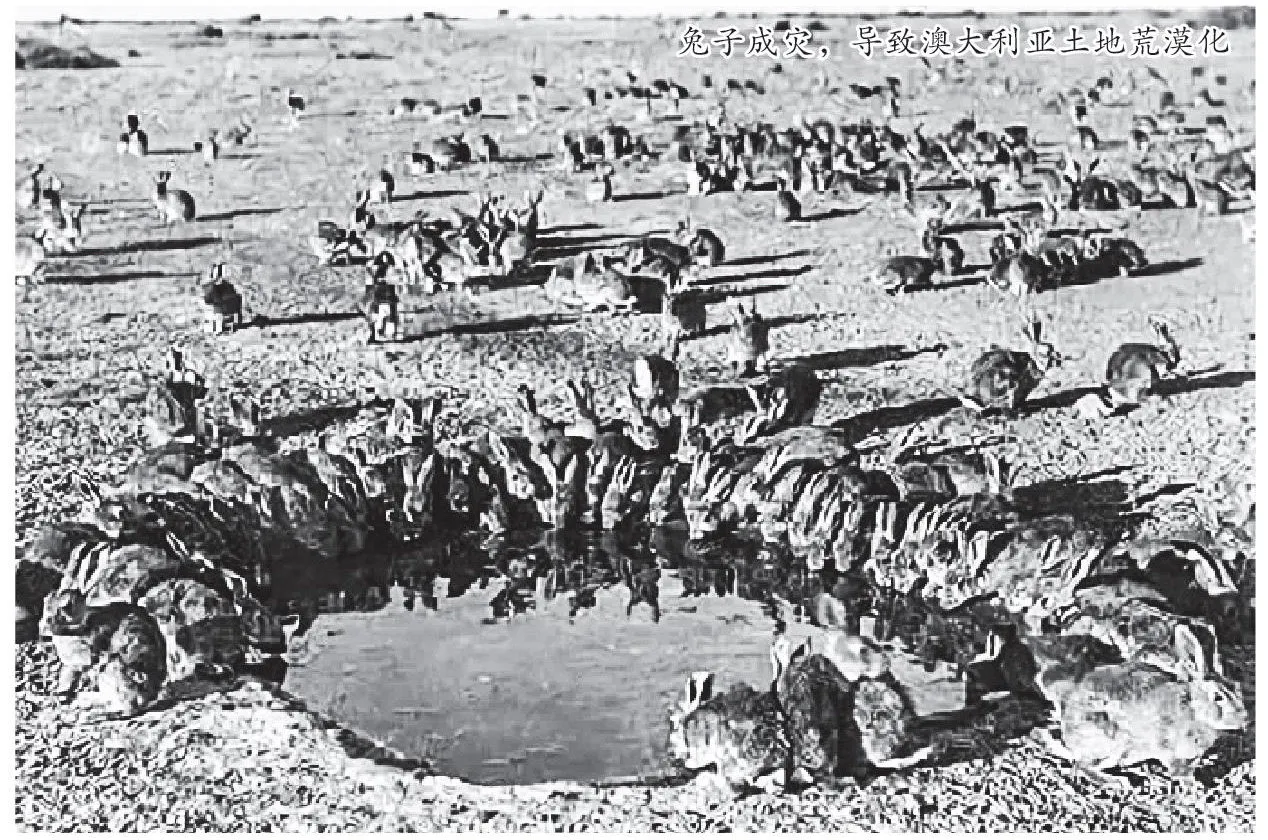

外地引进的羊对澳大利亚来说利弊参半,兔子和狐狸的引进则有百害而无一利。来到澳大利亚的英国殖民者发现他们对此地的环境和动植物很陌生,由于思乡情切,就从欧洲引进各种他们熟悉的动植物。他们引进了很多鸟类,结果只有两种遍布澳大利亚各地,也就是家雀和椋鸟。不管如何,这些鸟类对澳大利亚大抵无害。兔子就不同了,因为没有天敌,它们肆无忌惮地繁衍,数量大得吓人,牧场上一半的青草都被它们吃掉了,牛羊反而挨饿。尤其是兔子和狐狸的引进,对澳大利亚本土的小型哺乳动物影响很大,很多都因此灭绝或数量大减。狐狸对这些小型哺乳动物垂涎三尺,而兔子也会和食草动物争夺食物。

澳大利亚几乎同时从欧洲引进了兔子和狐狸,我们仍不清楚是为了英国传统猎狐活动而引进狐狸,然后又引进兔子作为狐狸的猎物;还是为了狩猎作乐或让澳大利亚乡野看起来比较有英国风,而把兔子带进澳大利亚,然后为了控制兔子数量而引进狐狸。不管怎么说,兔子和狐狸的大量繁衍已成为澳大利亚人的梦魇。更令人感到不可思议的是,澳大利亚人为引进兔子还真是锲而不舍:头四次带的是温驯的小白兔,它们无法在澳大利亚存活,第五次输入西班牙野兔才成功。

澳大利亚人引进的兔子和狐狸大量繁殖,不久就泛滥成灾。直到今天,澳大利亚人仍为控制这些动物的数量而大伤脑筋。对狐狸,他们以毒药或陷阱来对付;至于澳大利亚人的野兔大作战,看过近年上映的澳大利亚电影《漫漫回家路》的观众,应该会对片中那长得不得了的防兔篱笆有深刻印象——20世纪初,为了抵挡泛滥成灾的野兔,澳大利亚政府修筑了一条横贯西部的篱笆。澳大利亚人为引进兔子付出了惨痛的代价,然而兔子还是生生不息、泛滥成灾。数十年前,科学家研究出以多发性黏液瘤病毒消灭兔子的绝招,一时之间消灭了澳大利亚90%以上的兔子。但不久后兔子产生了抵抗力,种群数目又渐渐回升。这场兔子大战没完没了,目前科学家正在尝试利用杯状病毒来对抗兔子。

三

移民澳大利亚的英国人看不惯澳大利亚的袋鼠和采蜜鸟,于是引进兔子和乌鸫以解思乡之情。此外,尤加利树和刺槐的外观、色泽和叶子都与英国常见的树木大不相同。有些移民把土地上的树木清理掉,除了眼不见为净,也是为了开垦、耕种。一直到20年前,澳大利亚政府还对清理土地的农民给予补助,更要求向政府租地的农民必须把土地清理干净(澳大利亚很多农地的所有权人不是农民而是政府,政府再将农地出租给农民)。向政府租地的农民为清理土地投资的农具和劳力,都可获得租税减免,租约也规定了他们必须清理的土地面积,如不按照合约清理土地,就会遭到解约。因此,农民和商人只要买下或租下一块不适合耕作的土地,把上面的原始植被清除掉,种几株小麦,耗竭土壤肥力,然后放弃这块土地,就可以发财。

今天,澳大利亚人终于了解当地原生的植物不但独一无二,也濒临灭绝,而土地清理就是导致土壤盐碱度升高、土地退化的两大主因。直到不久前澳大利亚政府还拿钱要求农民清除当地植物,一想到就令人扼腕。澳大利亚政府终于了解今是而昨非,聘用像迈克·杨这样的生态经济学家,来计算澳大利亚有多少土地因土地清理而失去价值。

四

来到澳大利亚的移民购买土地或向政府租地,土地价格参照英国的标准,以英国肥沃的土壤来估算澳大利亚土地的投资回报率。在澳大利亚,这意味着土地“过度资本化”,也就是土地发展农业的经济效益不及购买或租赁的价格。农民贷款买下或租下土地之后,由于土地过度资本化,需要负担的利息很高,因此必须竭尽所能地利用土地,以求回本。本来每英亩土地最多只能饲养一定数量的羊群,或种植一定数量的小麦,农民却拼命饲养或种植,远超过土地所能负荷的程度。这种做法就是所谓的“鞭笞土地”。澳大利亚土地过度资本化源于英国的文化价值观(货币价值观和价值系统),因而面临过度放牧、土壤侵蚀、农民破产、农地废弃等问题。

来自英国的移民无视澳大利亚土地生产力低,以英国土地价值为标准高估了澳大利亚土地,因此非常重视农业价值。由于这样的价值观,现代澳大利亚政治存在一个更难以解决的内在问题:澳大利亚宪法给予乡村地区农民较大的选票比例。像“乡村人诚实,城里人狡诈”的迷思,在澳大利亚比在欧洲和美国还流行。如果农民破产,必然是遭遇不可抗力(如旱灾);城里人破产必然是自作孽、干了什么见不得人的勾当,才有这样的报应。澳大利亚以农为尊,并给乡村地区农民较大的选票比例,忽略了前面提到的一个现实:澳大利亚已是城市化程度很高的国家。受这样的价值观引导,政府长期支持利用环境的做法,如土地清理与间接补助经济效益差的农村地区,忽视了环境的可持续发展。

五

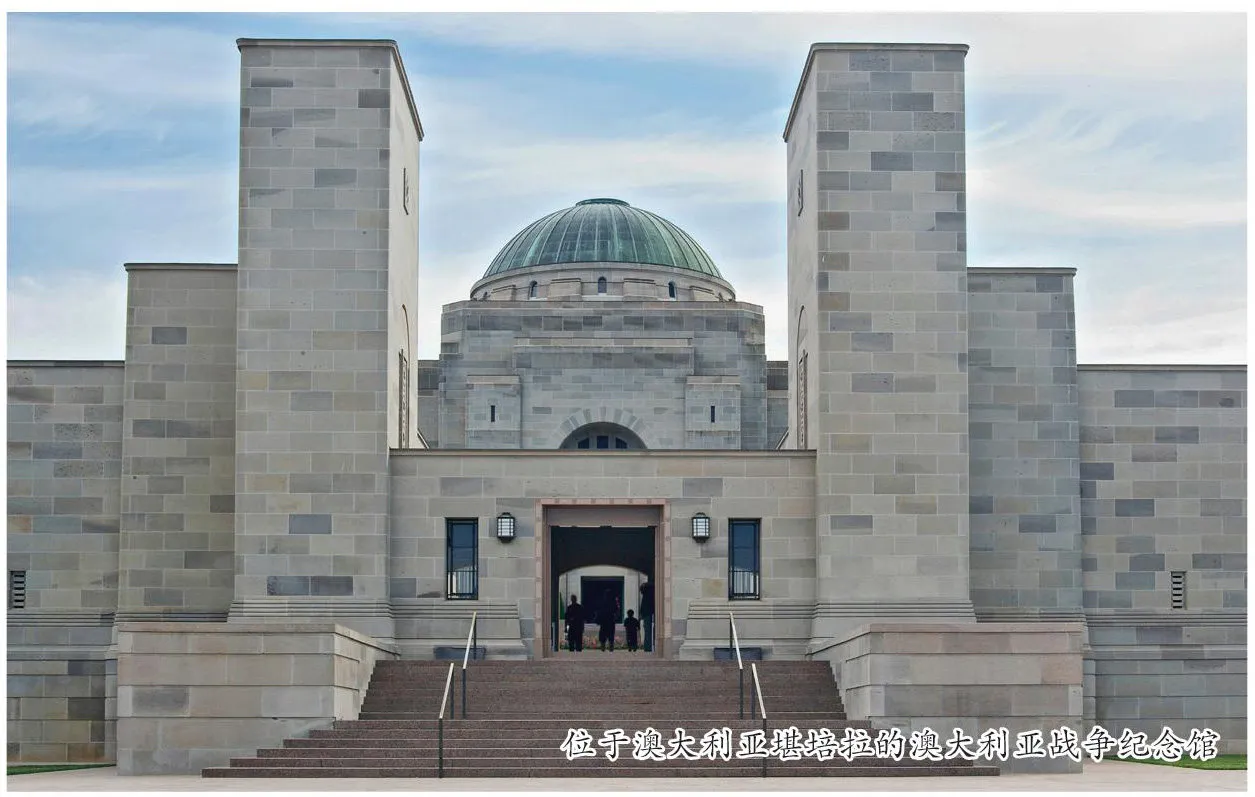

澳大利亚移民绝大多数来自英国和爱尔兰,直到50年前才有转变。今天很多澳大利亚人仍觉得和英国有血浓于水的关系。如果有人批评这样的心态不对,澳大利亚人总是义愤填膺。澳大利亚人自以为义不容辞的事,在外人眼中却是多此一举,不一定合乎澳大利亚的最佳利益。在20世纪的两次世界大战中,英国向德国宣战,澳大利亚也表示和德国势不两立。事实上,就第一次世界大战来看,澳大利亚离欧洲战场很远,根本就是局外人(顶多给了澳大利亚借口,让他们进军德国在新几内亚的殖民地)。至于第二次世界大战,在英国和德国开打时,即使澳大利亚仍对上一次大战的死伤惨重记忆犹新,还是毫不迟疑地出兵帮助英国。对澳大利亚(以及新西兰)来说,最重要的法定假日就是4月25日的澳新军团日,纪念1915年在土耳其加利波利牺牲的澳新军团将士。当时因英国将军领导不力,跟着冲锋陷阵的澳新军团伤亡惨重,没能拿下加利波利半岛。对澳大利亚人而言,浴血加利波利象征他们的国家已经“长大成人”,可以出兵支持英国,也可以向世界宣示:澳大利亚是一个联邦,而非6个各自独立的殖民地。

对我这个世代的美国人来说,我们曾经历1941年12月7日的珍珠港事件,可以了解加利波利对澳大利亚人的意义。因为珍珠港事件,美国人在一夜之间团结起来,决心参战,不再抱守孤立的外交政策。不过,珍珠港是美国自家后门,加利波利却远在地球另一头,甚至在赤道另一边:像加利波利这么一个遥远的地方,和澳大利亚的利益又有什么相干?

然而,澳大利亚人今天仍和过去一样,一心向着英国。我在1964年初次造访澳大利亚之前,已在英国待过4年,我发现澳大利亚的建筑和人民的心态甚至比今日的英国还要英国。澳大利亚政府过去每年提交名单给英国,请女王封爵(这种做法直到1973年才废止)。对澳大利亚人来说,能得到女王封爵是至高无上的荣耀。至今英国仍指派总督到澳大利亚代表女王/国王行使政治义务,英国驻澳总督有权罢免澳大利亚总理,如澳大利亚总理魏德伦在1975年就遭到总督罢免。

20世纪70年代以前,澳大利亚仍然坚持“白澳政策”,禁止亚洲邻国人民移民澳大利亚,这种政策当然使亚洲邻国反感。近25年来,澳大利亚与亚洲邻国的互动大有改善,开始接受亚洲移民,敦亲睦邻,与亚洲贸易伙伴往来密切。如今在澳大利亚出口市场的排序中,英国已下降到第八位,排在日本、中国、韩国、新加坡和中国台湾地区之后。

(摘自中信出版集团《崩溃:社会如何选择成败兴亡》)