王粲:喜欢驴叫的文学中年

2022-12-29唐不闻

恨我无时谋,譬诸具官臣。鞠躬中坚内,微画无所陈。许历为完士,一言犹败秦。我有素餐责,诚愧伐檀人。虽无铅刀用,庶几奋薄身。

——[汉]王粲《从军诗》 (节选)

东汉建安二十二年(217),四十一岁的王粲病逝。

在他的葬礼上,曹丕对宾客们下了个奇怪的命令,他说:王仲宣(王粲的字)喜欢听驴叫,你们每个人学一声驴叫,送他一程吧。

考虑到这是即将成为魏国世子的大人物,宾客们只好乖乖地从命了。于是王粲的葬礼现场变成了此起彼伏的驴鸣演奏会。

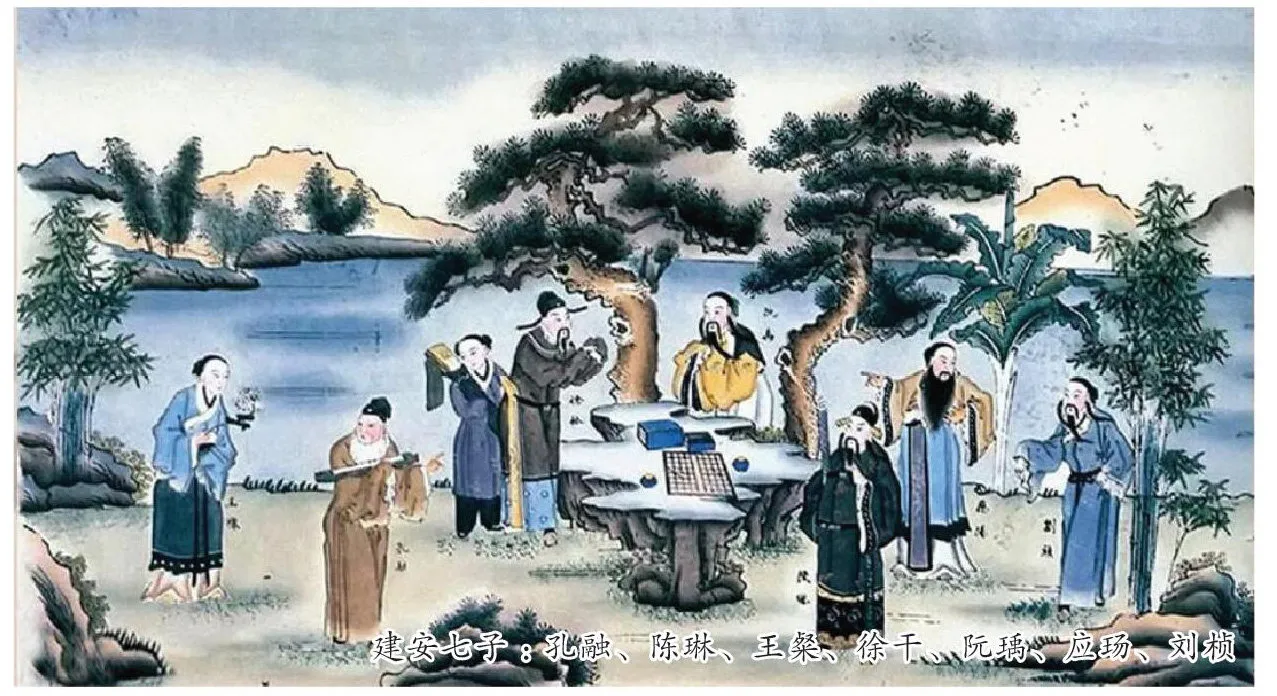

这一年,一场席卷全国的大疫带走了建安七子之中5人的生命。徐干、陈琳、应玚、刘桢与王粲一同葬身在这场瘟疫中。

后来,曹丕在写给友人的书信中哀痛道:“徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛可言邪?”在这封信里,曹丕追思了当年与他颇有交情的一些文士,其中就有王粲。

建安七子是指建安年间围绕在曹氏父子身边的7位文人,这7人有5人没有活过建安二十二年,所以他们即使在当时影响巨大,却没有赶上后来“魏晋风流”的时髦,也没有太多可供赏玩的轶事流传。

如果不是文学或历史专业的人,对他们的印象不会太深刻,甚至不如对“竹林七贤”熟悉,或者要么把他们与竹林七贤搞混,因此一般人也不容易知道,王粲其实是建安七子里的文学佼佼者。南朝刘勰的《文心雕龙》在评价其才略时忍不住惊呼“其七子之冠冕乎”。

曹丕则认为,王粲最擅长于辞赋,除了文风略有点纤弱,气势上撑不起来,整体水平是足以比肩古代文章大家的。

王粲和三曹父子之间的诗歌唱和很多,但他生活的汉末,诗歌的创作仍然处在艺术探索的初期,远没有达到唐时那么成熟。

当时政府需要用到文人的场景,更多是公文写作,例如歌功颂德洋洋洒洒的长赋,祭礼时献给上天或祖先的祭文,外交时送给其他主君的信函,政府官员的任命文书,战场上讨伐敌人的檄文等。

王粲的文章水平,使得他成了曹氏父子身边首屈一指的“笔杆子”,也促成了他在当时文化人中的影响力。

一

王粲的才华第一次被专业人士认可,可以追溯到他十四岁那年。

那年,董卓逼迫汉献帝迁都长安,洛阳城被大火烧毁,王粲失去了住所,不得不迁徙到西都。在那里,他得到了蔡邕的隆重接见。

比起蔡邕,普通人可能更熟悉他的女儿:蔡文姬,一名名垂青史的才女。

蔡文姬文学和音乐上的才华,显然来自家学。事实上,蔡邕本人就是当时最著名的文学家和音乐家之一。

不仅如此,董卓对蔡邕礼敬有加,更给了他政治话语权。

王粲得到这样一位大人物的高度认可,自然名声大噪。

据说,当时蔡邕听到王粲在门口求见,飞奔出去迎接,连鞋穿反了都顾不上。

蔡邕同时对家中的客人介绍:“这位少年是王公(王畅)的孙子,有异世之才,我自愧不如,要把家里的书籍文章统统传给他。”

客人的反应是一座皆惊。

客人夸张的反应并不单纯,除了蔡邕对王粲的高度评价令人意外,王粲的貌不惊人也起到了很好的反衬效果。

西晋陈寿的《三国志》形容为:粲至,年既幼弱,容状短小。

“容状短小”已经是很客气的评价,毕竟王粲此时还是个小孩子。裴松之引的一句话则更直接:“仲宣伤于肥戆。”

也就是说,王粲长着长着,从一个相貌平平的少年,变成了一个痴肥中年。

千万不要以为古人只重视男人的才华,实际上,长相出众的男子同当代一样占尽优势,而奇形怪状者则同样备受歧视。

二

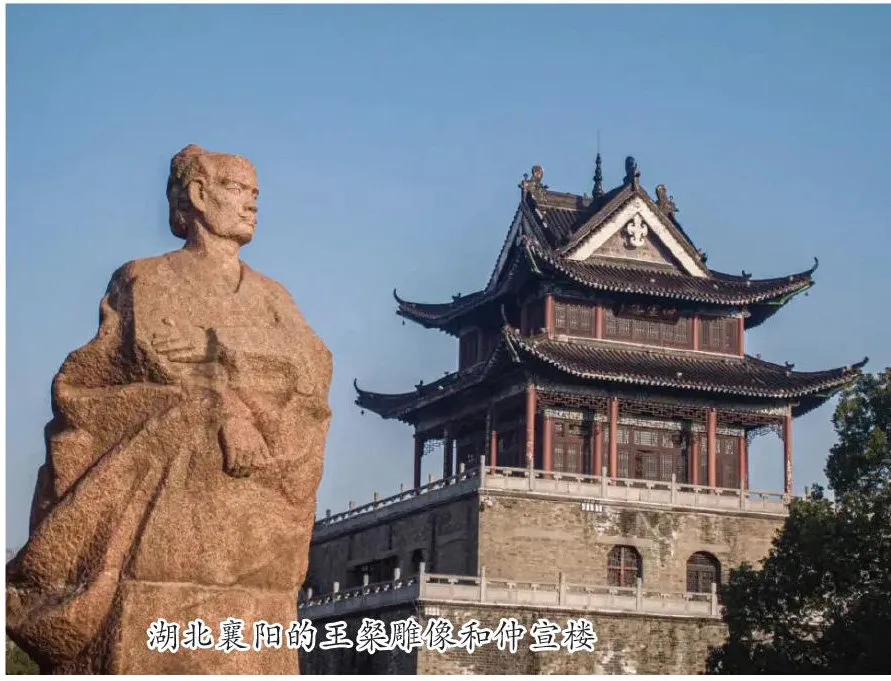

在董卓被杀、中原大乱后,王粲与堂兄王凯一起避乱到了荆州依附刘表。

王粲之所以做这样的选择,是因为刘表是他祖父王畅的学生,又是同乡。

刘表其人,虽然没有什么大的才能,却特别重视文学和教育。当时的荆州,闻名而来的各地学者文人有上千名。王粲自己也凭着“工文章”,成了刘表得力的笔杆子。然而除了信任王粲的文字能力,刘表却并不太喜欢他,原因之一就是他长得丑。

王粲不仅有拿不出手的脸,还有那多愁多病的身。这样的他的确很难让人喜欢得起来。

所以,刘表在决定女儿终身大事时,思考再三,还是放弃了王粲,选择了风度翩翩的王凯。

王粲除了长得不好看,另一个为人诟病处是“燥竞”,大概意思是:急躁、好胜心强,有些功利。

在刘表的儿子投降于曹操后,王粲就与和洽、杜袭等人成了曹氏的亲信宠臣。但偏偏王粲被宠信程度又不及另外两人,不知道是不是又与长相有些关系。

杜袭曾经被曹操深夜约谈,出来后,王粲颇意难平,问:“魏公找你说了些什么?”

杜袭笑笑:“你白天伺候好魏公就行了,天下事那么多,你管得过来吗?”

就是这样丑陋、多病、急躁的一具身体,却有着超强的记忆力和敏捷的才思。

王粲曾经和人一起读路边的碑文,很快就可以背诵得一字不差。有一次王粲看人下围棋,棋子不小心被打乱了,王粲当场为他们还原棋局。

对弈者表示怀疑,干脆把棋盘盖起来,让他在旁边用另一副棋重新摆,两相对比,王粲果然一个子都没有摆错。

三

在十七岁离开中原避难荆州的途中,王粲写下了代表作《七哀诗·其一》:

西京乱无象,豺虎方遘患。

复弃中国去,委身适荆蛮。

亲戚对我悲,朋友相追攀。

出门无所见,白骨蔽平原。

路有饥妇人,抱子弃草间。

顾闻号泣声,挥涕独不还。

未知身死处,何能两相完?

驱马弃之去,不忍听此言。

南登霸陵岸,回首望长安。

悟彼下泉人,喟然伤心肝。

无论身处哪个政权,王粲都以灿烂的文章为人称颂,可惜他的文章、辞赋、诗作大多数已亡佚了。我们今天再来谈建安七子之首,很难以充足数量的作品来感性体会,只能更多地以他生活的边角料来勉强拼凑充数。

回到文章开头,曹丕在让众人以驴鸣送别逝去的王粲后,仅仅两年,就因魏讽谋反一案而牵连诛杀了王粲的两个儿子,让人猜不透他究竟对这位文学家有着什么样的感情。

远征中的曹操听说此事后,委婉地表达了批评:“孤若在,不使仲宣无后。”可能正是因为曹孟德这句话,曹丕最终把王粲堂兄王凯的儿子过继给了王粲。

这样一来,王粲也算是在死后娶到了刘表的女儿,这兴许还改变了这一支外貌不扬的家族的基因,不知道算不算因祸得福。

王粲从蔡邕那里继承的大量书籍,也传给了这名过继的儿子。而这名儿子,名叫王弼。王弼因此少年博学,开启下一个时代魏晋玄学的重任,即将交到这名少年的手中。

(摘自江苏凤凰文艺出版社《认识一个古人再入睡》)