让科技在继承、竞争、合作中成长

2022-12-29

科创的土壤

纵观科技发展历程,重大的创新成果,只有在尊重知识、尊重人才的土壤中才会大量产生。

中国从历史到当代不乏各类学术大师和重大发明创造者,但他们的贡献往往被严重低估。有学者对中国的重大创新成果进行了梳理,列出24项并进行了分类和评价:第一类甲,汉字和中医;第一类乙,粟作和稻作、蚕桑丝织、木结构营造技艺、青铜冶铸术、十进位计数法、钢铁技术、中式烹调术、制瓷、造纸术、印刷术、茶的栽培焙制、指南针、火药、火箭、曲蘖发酵酿造、生态农艺;第一类丙,漏刻和珠算;第二类,琢玉、髹饰、深井开凿、水运仪象台。

纵观24大发明,有一个现象发人深思。这24项发明中,有4项始自史前、3项始自夏至春秋、7项始自战国秦汉时期,其他10项分属中古和近古,其中唐代2项,宋代6项,元明各1项,至清代便再也没出现过任何原创性重大发明。这表明,中国人的原创力在战国秦汉时处于巅峰状态,唐代仍具盛世气象,宋代承前朝遗泽、经济发达,为中国古代科技发展的高峰期。元明已呈衰颜之象,而清代虽号称有“康乾盛世”却昧于世界大势,不思进取亦无能进取,酿成国弱民贫的百年落后局面。凡此种种都与该时期社会意识形态密切相关。

创新的动力源于民智的开发、心灵的解放、志趣的追求和功利的激励。所有这一切都需以一定的社会条件为其前提。中国近古时期政治经济体制迟迟不能更新,对知识和人才缺乏尊重,众多的发明及主要贡献者淹没在历史长河之中,不甚了了,导致社会发展滞缓、民智闭塞、心灵禁锢、鲜有志趣的追求和功利的激励。这一沉重的历史教训,我们理应牢牢记取。

中国工程院2019年报告《建设科学强国,努力成为世界主要科学中心》指出,许多科学家的重要发现和发明,都产生于风华正茂、思想最敏捷的青年时期。这提示我们,在今天的商业社会,对科学家、发明家、实业家、能工巧匠的精神表彰或物质鼓励是有深远意义的,而恰当的物质保障及精神呵护是在为创新人才创造可生存的空间。

能工巧匠与工匠精神

一个重大工程的实施,其成功是由“科学家+工程师+能工巧匠”三驾马车共同完成的,如数百米跨海大桥的精确合龙、600米以上摩天大楼的建设、500米直径射电天文望远镜镜面拼接等,这些工程都要求误差控制在几毫米之内,没有能工巧匠长期实践的积累,完成它们是不可想象的。

工匠精神在中国历史上曾被弘扬后又被压抑。宋代是中国经济与科技最发达的时期,工匠精神得到很好发扬。宋朝发明活字印刷术的毕昇,原是宋初的一个杭州书肆刻工。其时,始于隋朝的雕版印刷多有不便。庆历年间,他根据实践经验,勇于探索、反复试验,发明了在胶泥块上刻字,一字一印。用火烧后的陶质活字可以一字多用、反复使用,省时省力,成为改变历史的中国古代四大发明之一,后来由蒙古人传入欧洲,成为人类近代文明传播交流的先声。

宋代能工巧匠众多,其重要原因是宋代工匠社会地位较高,突破了儒家将“工”视为“末业”的观念。宋人陈襄的《百工由圣人作赋》中的工匠简直是一种有着哲理般崇高的职业;“统尔六职,良哉百工。何艺事以斯作,由圣人而是崇。办器成能自乃神而立制,化材适用本惟睿以MqnTeewaKOX1ckjb2KXywv+N1si5/FrGDkYllWvHjuw=兴功……”

南宋朱熹也曾言:“来百工,则通功易事,农末相资,故财用足。”所以宋代工匠成就屡出,甚至宋徽宗时期的宰相李邦彦也是银匠出身。王惟一的《铜人腧穴针灸图经》,记载着青铜铸成针灸铜人在医学发展上的重要作用,以及北宋李诫的《营造法式》也是对能工巧匠建筑技术的总结。

弘扬工匠精神除要提高工匠的社会地位外,需让工匠享受与之匹配的经济报酬,推动其科技文化自信,激发出其精益求精的职业追求。

但到了明代,严格的匠籍制度规定“匠不离局,匠役永充”,使得工匠地位又大大下降,且限制了工匠的独立自主经营,致使工匠的自我意识丧失,其创新精神焉在?清代和民国战乱不断,工匠精神大部泯灭,中国经济、科技发展进入停滞期。

我国自古就有“万般皆下品,唯有读书高”的古训和“劳心者治人,劳力者治于人”的传统观念,奉行“朝为田舍郎,暮登天子堂”“学而优则仕”,这对青年人择业有深刻影响。加上技能人才向上发展空间狭窄,社会对技能人才关注、激励、尊敬不够,都是培养能工巧匠的障碍。要扭转这一局面,需要从当政者倡导、适当的制度与思想教育出发,举全社会之力,用非一日之功以改变之。

在尖端科技研发过程中,能工巧匠的突破,常常是该项技术进步的关键。此外,还取决于对细节的把握。

钱学森以火箭航天技术为例曾说过,一枚火箭由几百万甚至上千万个零件组合在一起,要使火箭可靠性达到99.9999%,即抽取100亿个零件,不可靠的不能多于一个。

工匠精神就是在每一个细节上都精益求精、精雕细琢。但工匠精神需要长期有计划培养。

德国的职业教育久负盛名,支撑了德国高端产业的正是“工匠精神”。“工匠精神”的培养绝不是简单低端的事业,需要注入许多科学的、技术的、经济的知识。

“如果让你经营一个拥有150头牛的牧场,你如何精确计算出所需的水、电、农业机械、精粗饲料、药物的用量及雇员的工资、税收等各项费用?”这是德国一所农业职业学校课堂上的题目,经同学热烈讨论后,教员会拿出畜牧研究所的权威报告,再结合自己的经验分析、解释、点评学生的方案。

21世纪初开始,我国经济转型,从高速发展转变为高质量发展,对高技能人才的需求更加迫切,劳动者技能与岗位需求不匹配造成就业的结构性矛盾,频频出现“技工荒”,已严重制约当前产业优化升级的需求。目前,我国已基本形成以企业行业为主体,技工院校等职业院校为基础,学校教育与企业培养紧密联系、政府推动与社会支持相结合的高技能人才培养体系。只要我们不断弘扬中国工匠精神,给各行各业的能工巧匠以应有的待遇和上升空间,中国的工匠就一定能再现辉煌。

在继承、竞争、合作中成长

在中国近6000年文明中,出现最早、最接近“创新”语境的词汇是“超越”。汉代桓宽《盐铁论·和亲》一节中,“丁壮弧弦而出斗,老者超越而入葆”,这句话的哲学逻辑内涵,是在对某一个思想基础的包容、承认与合理性传承中,发现其矛盾性、无效性和不合理性,而后在这个基础上进行提升和跨越,重新认知并展现出其中的解释力、概括力和实践力。在超越语境中,并没有彻底否定或全面替代的意味,而是再吸收、反思、传承和跃迁,即“创新”。

另外,在实践中提倡不因循守旧、求新求变的思想在中国古籍中也频频出现,如:

穷则变,变则通,通则久——《周易》

苟日新,日日新,又日新——《礼记》

苟利于民,不必法古,苟周于事,不必循旧——《淮南子》

人类所有的文明成就是可学习、可传承、可交流和可持续性生存和发展的,文明的传播和发展就是不断解决其不完整性、悖论和矛盾,并不断创新的进程。所以文明的本性就是超越,就是包容、学习、借鉴、竞争、纠错和创新的升华过程,就是“站在巨人的肩膀上”不断揭示从宇宙到地球生态规律的过程。如果不是这样,人类就走不到今天,更没有未来。

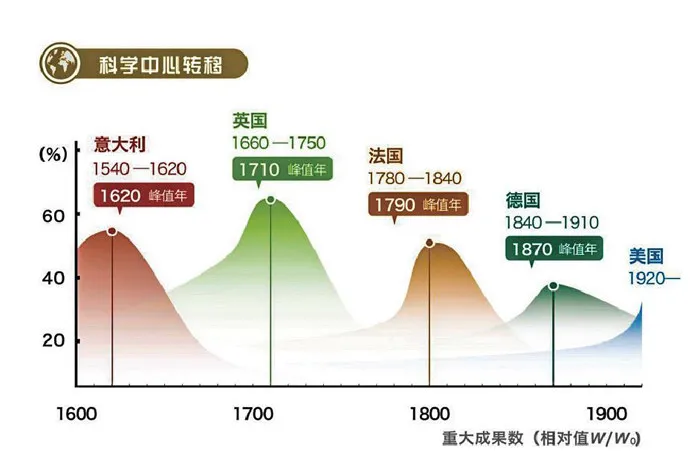

世界的科学中心曾发生过多次转移,中国工程院《建设科学强国,努力成为世界主要科学中心》咨询报告2019年曾对此做过统计。

例如从20世纪30至40年代起,特别是第二次世界大战,促使科学中心向美国转移。兴起于欧洲的电磁学研究也成为美国的研究前沿,特别是半导体晶体管的发现。1959年1月,美国仙童半导体公司的罗伯特·诺伊斯将美国得州仪器公司杰克·基尔比的专利发明进行改进,完整形成现代集成电路思想。两家公司经过激烈竞争后,于1966年达成了共享生产许可证的协议。两位发明者均获得美国国家科学奖,并入选美国发明家名人堂,诺伊斯享年62岁,而基尔比在82岁时获得了2000年诺贝尔物理学奖。

集成电路的发明价值是巨大的,到1971年它已演变成为拥有数千个元件的简单微处理器,到2003年其处理器上的元件总量已超过1亿个,到2015年可扩充处理器架构体系(SPARC)集成的晶体管数量达到100亿个。这意味着1965年以来,晶体管集成数量累计增长了约8个数量级,平均每年增长约37%,正如摩尔定律预测的一样。集成电路已经应用在家用电器、手机、洲际弹道导弹等几乎一切与电子元器件相关的产品和产业。

科技进步从量变积累,到突发质变飞跃,产生巨大的科技发明,可能在不同人群中、在相近时间产生,这种情况是屡见不鲜的常态,创新就意味着时刻准备竞争,但也要准备着妥协、合作。

长期处于科技领先地位的美国,如果没有意大利籍的恩利克·费米、德国籍的爱因斯坦和来自十几个国家的曼哈顿项目中的群英,就难以及时研制出原子弹,进而改变二战的进程。

从某种意义上说,科学虽然是无国界的,但科学家是有祖国的,任何一个国家都会对攸关自身战略安全的核心科技采取一定的保密防范措施,如知识产权保护,这是合理的,且有章可循。但在这种保护措施和领域外,科学和人才交流也是必要、必需和不可阻碍的,特别是在公共科学领域,科学和人才交流的重要性和必需性已被绝大多数人认识到。事实上,美国既是国际人才交流的大户,更是这种交流最大的受益者。科学和人才的正常有序交流,有利于全人类。

就当今的航天技术而论,火箭技术始于1932年德国一支民间业余研究小组的米拉克火箭,小组主要成员为冯·布劳恩等。1942年10月,一枚单级液体火箭发射试验成功,被命名为“复仇武器V-2”,为纳粹所用。二战期间德军发射了3225枚V-2火箭袭击英国,虽精度不高,但这一颠覆性的技术引起各国重视。1945年5月德国即将战败,冯·布劳恩等火箭专家主动向美军投降。以冯·布劳恩为首的一百二十多名专家和一百多枚V-2火箭及大批资料、设备被带到美国,对美国导弹和航天计划发挥了非常重要的作用。苏联则得到V-2发动机等零件,但没有获得完整的V-2技术文件,特别是制导系统和推进系统。但在此基础上,苏联发展了自己的火箭及航天技术。1957年10月,根据中苏《国防新技术协定》,苏联向中国提供了V-2的仿制品P-1和改进型P-2火箭。以此为基础,中国研发了东风系列火箭,发展起了自己的航天事业。由此可见科学技术的传承关系。

因而,不应人为地使环境对科技发展造成障碍。人才在世界范围内流动是一种合理现象,近百年来中国的大批留学生到国外学习,回国后促进了社会科技等各方面事业的发展,这是毋庸置疑的。

据统计,世界高科技产业中心硅谷的软件公司中,35%的技术主管和实验室主任是华人,20万名工程技术人员中有6万多名中国人。技术人才的永久性外流是发展中国家的重大损失,也是难以替代的、最为宝贵的资源流失。目前,中国在海外的华人华侨已经有6500万人,位列世界第一,这对中国科技发展创新来讲是一个庞大的海外资源库。

中国应认真考虑从多方面促进高科技人才引进。当前,中国经济高速发展,环境治理持续大幅改善,已经初步具备了吸引人才的物质基础。所以引导高科技人才参与国家科技创新发展的重点应该是以事业吸引为主,为他们创造施展才能、成就一番事业的机会;其次是情感吸引,对他们的报国情怀高度评价,充分展现尊重知识、尊重人才的态度;最后要有“对人才不求所有,但求所用”的态度,如此才能实现“人才回流”,进一步开创我国创新发展的新局面。

(摘自清华大学出版社《科技创新启示录:创新与发明大师轶事》 编著:金涌)