中国古代科普发展历程

2022-12-29

中国有着悠久的文明历史。中国古代的教育萌芽于原始公社和夏、商、西周时期,到了西周已经有了较为完备的教育制度。中国的科普正是随着古代科学技术和教育的发展而发展的。

古代科学教育发展

最早的科普如同教育的产生一样,源于人类生产和生活的需要,但科普的起源要比学校教育早。在古代,人类为了自己的生存,需要从事物质资料的生产,人们在生产劳动和生活实际中发现的一些规律、技巧,需要传递给别人,别人则需要向这些发现规律和掌握技巧的人模仿、学习,这就有了原始的科普产生动机。因此,最早的科普产生于正规的学校教育之前,在人们的生产和生活中就存在,并为后来学校的科学教育奠定了良好基础。

从奴隶制向封建制过渡的春秋战国时期,中国的科技出现明显的飞跃。经过秦朝与汉朝,总体水平迅速提高。在世界古代文明中,只有中华文明一直延续。所以,中国古代科技自秦汉以后,在世界科技史上产生了重大的影响,例如中国古代的四大发明。然而,中国古代科技作为古代社会的产物,除医学外,基本上停留在经验性阶段,没有形成理论体系。这与中国古代统治阶级长期坚持推行人伦化教育、轻视自然科学,主张修己治人、轻视庶民教育有直接关系。

中国古代科学多为经验之谈。以农学为例,中国古代农学著作数量很多,包括已散失的,已知有三百七十多种,为古代世界各国之冠。但它们基本上都是各种农业生产具体经验的记载,几乎未曾作出理论性的概括和总结,更没有形成学科理论体系。又如中国古代天文学,基本上只是为制定历法服务。

中国古代数学成就甚大,但基本上是一门实用性的学科。众多的数学家中,只有三国时期魏国的刘徽为《九章算术》作了详注,对《九章算术》中的全部公式和定理给出了证明,对一些重要的概念也给出较为严格的定义。刘徽被认为是中国古代数学理论的奠基者。

春秋战国时期的墨子被认为是中国古代和世界古代伟大的科学家之一,《墨经》是墨家进行私学教育的教材。在教学内容上已有力学和光学方面的知识;在教学方法上,也已运用自然观察法,这是物理实验的起源。然而墨学在汉代独尊儒术之后,渐渐消退,以致对整个古代教育的影响甚微。

隋唐时期是中国封建社会的鼎盛阶段,经济、政治、文化都达到空前的繁荣和昌盛,教育也有长足的发展,其中包括科技教育。隋朝统一中国后,鉴于魏晋南北朝时期玄、佛、道相继兴起,儒学一度衰微的局面,重新重视儒学。科学教育方面,在中央官学新创了算学等专科学校。唐代中央官学也设置算学专科学校,学习内容为财政收支、历法、天文及较复杂的计算技术,修业年限7年;同时,还设置医学专科学校。医学分为4门:医学、针学、按摩学和咒禁学,均有严格的修业年限和课程设置。这种情况一直延续到宋代。

元代在地方官学中设置社学、医学和阴阳学。社学是当时较为普及的教育形式,主要是加强对农民的封建道德教化和农桑耕种技术的教育,但没有固定的课程和严格的教学制度。医学和阴阳学属科技教育类,前者专学医,后者学习天文学和术数。

明代中央官学仍有医学和阴阳学。清代中央官学建立算学馆,是研究自然科学的学校。康熙五十二年(1713)选八旗子弟学习算法;乾隆四年(1739)将算学馆隶属于国子监,称国子监算学。

科普萌芽

中国从原始社会解体到奴隶制国家建立,以及封建社会的发展,经历了很长的历史时期。在此期间,学校教育经历萌芽、产生、发展的过程。后来的学校教育发展又为科普教育培养了科普传授者,进一步促进了科普的发展。当然,中国古代的科普远不如现在这样有意识、有系统、有建制地进行,而是隐含在人们的生产和生活实践中,与人们的生产和生活实际紧密地结合。而且古代科普在内容上基本是一些农事生产、生活常识、医疗修身等方面的科学技术知识。

在中国古代社会,科技内容在官学与私学课程中虽有所反映,但重视程度不够。中国古代文化和教育过于重视道德教化和身心义理等人文精神的发展和培养,忽视学科自身的特点和性质,所以学术发展未能向自然科学和社会科学的具体领域延伸,研究成果未能扩展生成独立的学科群。这极大地束缚了自然科学和社会科学诸学科的成长,也使人文学科后来愈益走入“经学”的死胡同。

中国古代文化,特别是占主导地位的儒家文化,在价值观上都是以伦理道德标准为首位。在选择、认可、使用文化知识和教育内容时,主要根据道德教育的目的与任务来确定。虽然隋唐以后也设置一些与自然科学相关的专科学校,并颁布一些科技教材,但其地位远不能与儒家经典相比。六艺中,只有“数”属自然科学方面的内容。但从教育整体来看,科学技术不是学习的重点,也不受重视。正是由于学校没有把科学技术教育作为主要内容,所以,知识、百工技艺大多只能在民间通过模仿式、师徒式、手工业式,以一传十、十传百的人际传播的方式进行传授,这是当时民间的知识、技能传播盛行的原因所在。同时也说明中国古代科普不受统治者所重视,而在民间却受到劳动人民的重视。

古代科普方式

中国古代科普的途径和形式主要有以下3种。

第一,言传身教。农业、畜牧业和手工业实践,以及人们生活实际中的科普都靠言传身教。在农业、畜牧业和手工业生产技术中,广泛存在着科学知识和技巧的应用。家族或师傅在把自己所掌握的专门知识与技能传授给子孙和徒弟的过程中,同时也传授了其中所包含的应用科学知识。在实践中,为了便于技艺的掌握,先人创作一些歌谣来传播、普及科学技术知识和技巧。数学方面有《九九歌》《归除歌》等歌诀,气象方面有多种天气谚语和歌谣,医学方面有《药性赋》《药性歌》《医学三字经》《十叟长寿歌》等诗词歌赋,农学方面有《耕田歌》《耕织图诗》和多种农谚。这些歌谣有的在春秋战国就已出现,有的至今仍广为流传。人们通过传诵这些顺口易记的歌谣,就能很快地学会一些科技知识和方法,从而有助于这些知识和方法的普及。

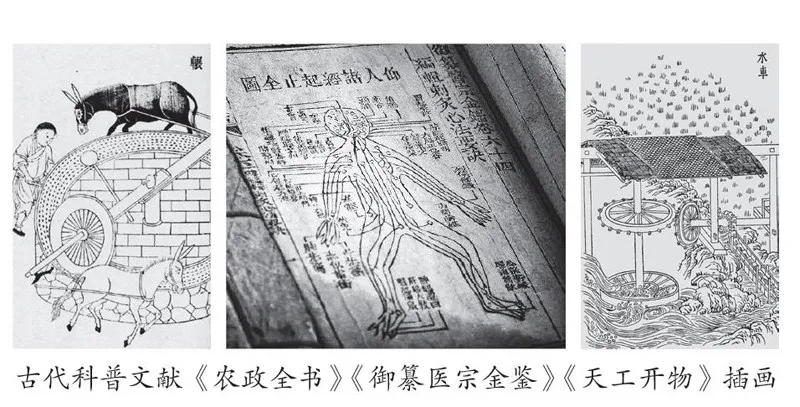

第二,著书立说。随着社会的进步,历代专家、学者又陆续创作印发了多种图文并茂、诗画相配,既有学术价值又有普及意义的图书,其中有些达到了相当高的水平,如春秋战国时期的《墨经》《考工记》,汉代的《论衡》《氾胜之书》,南北朝的《齐民要术》,宋代的《梦溪笔谈》,明代的《农政全书》《本草纲目》《天工开物》《乐律全书》《徐霞客游记》等。更为重要的是,中国古代学术的特点是综合。有人统计,在《诗经》中,涉及动植物达334种,包括谷物25种、蔬菜38种、药物17种。从动植物种类划分,有草类37种、花果15种、树45种、鸟类42种、兽类41种、虫类31种、鱼类16种。《春秋》中记载日食37次,还出现过关于哈雷彗星的记录,且相当准确。其他类著作中的科技知识就更多了。如战国末期《吕氏春秋》中的《上农》《任地》《辩土》《审时》4篇,主要论述农业生产的重要性和农业生产中因时、因地制宜,充分发挥人的作用等问题。因此,可以认为中国古代的专业科技教育和科普在一定程度上得益于古代学术的综合性特点。

第三,聚徒讲学。古代有专长的士子,可以在私学中讲授科学知识的内容,也可以在带徒中集体讲授知识和技巧,如明末清初的颜元在他创办的漳南书院中,就曾设有水学、火学等科目。

近代科学教育发展

鸦片战争后,中国逐渐沦为半殖民地半封建国家。西方国家靠科学技术的发展日益强盛,给中国有识之士带来许多思考。知识界一些人希望从古代典籍中寻找富国强兵之道,而另一些人士则喊出“科学救国”“民主救国”“实业救国”等声音,引起中国近代史上对科学技术和科学教育的重视,为中国近代科普的发展创造了良好的社会氛围和基础条件。

在辛亥革命之前,1895年10月,孙中山先生在《创立农学会征求同志书》一文中就明确提出提高与普及相结合的办会主张:“今特创立农学会于省城,以收集思广益实效,首以翻译为本,搜罗各国农桑新书译成汉文,俾开风气之先。即于会中设立学堂,以教授俊秀,造就其为农学之师。且以化学详核各处土产物质。阐明相生相克之理,著成专书,以教农民,照法耕植,再开设博览会,出重赞,以励农民。”孙中山先生这里所说的“以收集思广益之实效”和“俾开风气之先”是提高方面的工作,而“以教农民,照法耕种”和“开设博览会”等则是普及方面的工作。

五四运动前后成立的科学团体,在“科学救国”“教育救国”“实业救国”思想影响下,办会宗旨大多为研究学术与普及知识并重,如1915年成立的中国科学社、1917年成立的中华农学会、1922年成立的中国天文学会、1927年成立的中华自然科学社等。20世纪30年代成立的科技团体仍然肩负着这两方面的使命,如1932年成立的中国物理学会“一直向着一个目标前进,即一方面谋物理学本身的进步,一方面把已得的物理知识尽量地向大众普及”。1934年成立的中国动物学会“以联络国内动物界学者共谋各项动物学知识之推进与普及为宗旨”。1935年成立的中国数学会“以谋数学之进步及其普及为宗旨”。

以中国科学社为例。该社由一群中国留学生在1915年创办于美国康奈尔大学,旨在“提倡科学,鼓吹实业,审定名词,传播知识”。科学社主要发起人为任鸿隽、秉志、周仁、胡明复、赵元任、杨杏佛(杨铨)、过探先、章元善、金邦正9人,任鸿隽任社长。1928年定址上海,在全国设有分社或支会。社员多为科学、教育、工程、医务界人士。除了学术活动,办有生物研究所、明复图书馆、中国科学图书仪器公司,出版《科学》《科学画报》《科学季刊》等杂志及《论文专刊》《科学丛书》《科学史丛书》等。该社于1959年秋停办。

中国科学社成立之初,就把科普当成该社一项非常重要的工作来做。《科学》杂志自1915年创刊以来,始终以“传播世界最新科学知识”为旗帜,在传播科学理念、介绍科学知识与科学原理、及时传达西方最新科技动态、发掘整理中国古代科学成就、阐发科学精义及其效用等方面作出了贡献。1933年创办普及性的《科学画报》半月刊,旨在“把普通科学智识和新闻输送到民间去……用简单文字和明白有意义的图片或照片,把世界最新科学发明、事实、现象、应用、理论以至于谐谈游戏都介绍给他们。逐渐地把科学变为他们生活的一部分”。《科学画报》发行量很大,成为当时国人了解科学知识的良师益友,在推进中国科学化运动方面堪称功勋卓著。中国科学社所做的这些工作,有效地传播了科学知识和科学思想,开阔了国人的科学眼界。

1921年中国共产党成立后,竭力推动科普发展,为中国近现代科普发展作出了积极贡献,也为中华人民共和国成立后的当代科普发展奠定了基础。中国共产党最初的领导者大都是新文化运动的中坚分子或支持者,在共产党后来创立的革命根据地和解放区开展了一系列科普工作。例如,1931年在江西瑞金建立的第一个红色革命政权——中华苏维埃共和国,紧密结合苏维埃社会主义建设、工农业产品产量增加、工农群众的文化教育,开展灵活多样、丰富多彩的科普活动,列宁小学、职业学校以及夜校、扫盲班开设普及科学常识和实用技术的课程,文艺工作者创作《科技进我家》《破除迷信》等剧目,中央出版局出版百余种科普书籍,各大报刊开辟科普专栏,中央农产品展览所定期举行大规模农产品展览会等。

(摘自中国科学技术出版社《当代科普概论》 编著:杨文志)