高凤池:商务印书馆创业元老

2022-12-29王建辉

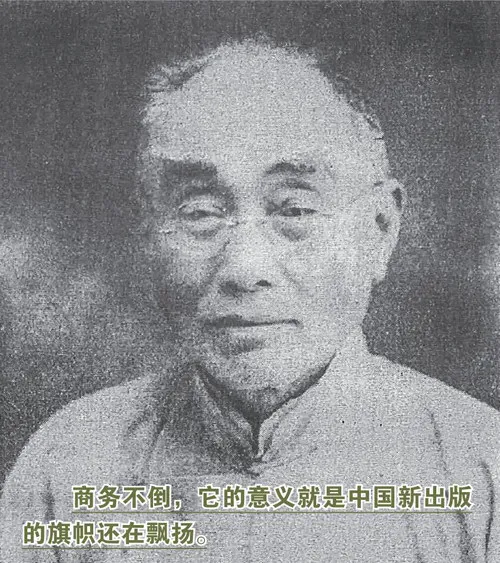

商务不倒,它的意义就是中国新出版的旗帜还在飘扬。

老商务印书馆有两个高,一个是高凤池,另一个是高梦旦。也许是因为张元济的关系,一高为学界注重,另一高则较少被后人提起。受到注重的高梦旦,被出版家陈原等誉为商务的“参谋长”。这里要说的则是高凤池这位有点被历史遮蔽的人物。

商务的创业元老

高凤池是商务真正的元老。商务印书馆有4位创业元老,夏瑞芳、鲍咸恩、鲍咸昌之外,便有这位高凤池。关于高凤池的早期经历,商务印书馆早年的《馆务通讯》第1期有《高氏传略》谓:“先生世居上海虹口,幼年生活很苦,父亲早死,由母亲陆氏抚养,11岁进清心义塾求学,半工半读。21岁入美华书馆,31岁升为经理,34岁和夏瑞芳等创办本馆。”因为出身教会学校的关系,高凤池终生都是一个基督徒。创办商务印书馆的动议是由夏瑞芳和鲍咸恩提出的,“高凤池是对他们的动议进行研究、认为可行的人”。商务印书馆的创业资本共3750元,500元为一股,4位创始人,夏瑞芳、鲍咸恩、鲍咸昌各一股,高只有半股,为250元,但鲍咸昌一股中有半股是向高借的,他们4人共三股半,计1750元,其他都是募集的。创业艰难,由资本筹集一途亦可见。

有句话说商务印书馆是“大上海的小作坊”。这句话,也对也不对。商务创办的1897年,上海还不能称为大上海,不过早就有了路灯。商务印书馆倒确实是一家弄堂里只考虑印书的小作坊。

这几个人能够考虑到印书,已经说明他们比一般人有眼光。因为当时的新兴印书业的两个条件已经成熟,一是印刷术有所改进,他们又在清心书院学过印刷技术,且有报馆排字经验;二是市场也呈现出一线曙光,新式教育正在替代旧式教育。这一切得益于资本主义在上海已经初兴,新市民社会于无声中形成。

商务印书馆开办之初,高凤池作为股东并未进入书馆全职做事,或许是在幕后贡献意见作策划出版。在夏、鲍等人具体运作,尤其是张元济1903年初加入后,商务的图书编译业务扩大,日感人手不够,图书的发货与材料的购进等更需能手。夏瑞芳力劝经验丰富的高凤池入馆主事,因为高在美华书馆已能独当一面,有实际的发货进货经验。

全职做商务印书馆的事,对高凤池来说其实并不容易。他自21岁进入美华书馆,经过20年已做到华人经理,且人到中年。但他还是放弃了美华书馆的职位,和夏、鲍等一起艰苦创业。高凤池于1905年入馆,1909年商务第一次设立副总经理一职(后改为经理)就由他担任,并兼董事。对于高凤池在商务创业时期这一段经历,紧接这一段时间之后进入商务的陈叔通自然有所了解,他曾评价说:“夏是一个有魅力有见识的人,也是一个创业的人。夏的长处是有气魄,但有危险性。高翰卿(高凤池字翰卿)、张元济对他有帮助,3人合起来,能取长补短,于事有利。”这段话颇能说明夏、高、张3人有成为一个领导群体的格局。张元济之孙张人凤在“出版史研究”微信群里发过一则消息:“新闻出版博物馆藏有高凤池致张元济信一件。1910年张在欧洲,因橡皮股票事发生,高致信请张赶紧回沪。”橡皮股票事件是夏瑞芳股票投机冒险,造成商务创业初期最大的一次危机。危机局面之下,必须由高、张两位左膀右臂来帮助处理。

高凤池认为商务早期创业成功,“人事的努力不可抹杀”。他谈创办人的长处,总是谈其他3位,很少谈自己。高凤池1935年留下过一篇很重要的文献《本馆创业史:在发行所学生训练班的演讲》,从标题即可见其内容,是亲历者的第一手资料,研究早期商务历史的人时有引用。

并非名不副实的总经理

老商务有两个很有名的总经理,第一任夏瑞芳,第五任王云五。中间有个第三任的总经理,现在人们并不知晓或不完全知晓,这人就是高凤池。他1915至1920年在第三任上,应该说比第二任印有模和第四任鲍咸昌做的时间长也做得好,是从夏瑞芳到王云五的必要和较为妥当的过渡者。

高凤池在商务的经历十分完整,从任发行所长起,历任经理、总经理、监理等职。夏瑞芳1914年1月10日遇刺后,商务董事会在第四天作出决议,由印有模任总经理,高凤池任经理,“本公司一切事务、账目,由印高二君主持”。但印任总经理不到两年,因病赴日本治疗,1915年11月病逝于异邦。董事会决定由高凤池暂代总经理一职。半年不到,这个“代”字就取消了。次年4月18日,商务董事会议决,高担任总经理,张元济任经理(实际上是副总)。高能担任总经理一职,自有其根基,一是作为创业元老有人望,二是有两个书馆的丰富经历,三是从夏瑞芳时代起就进入了商务的领导核心。这几种因素在后来的张元济书信里也曾提及,“使弟亦有公之资格,为公司之发起人,为耶教教徒,与创办诸人皆有亲孳之谊,则弟亦未尝不可起而肩任,而无知弟皆无之”。但在商务印书馆编的“大事记”专册里,只有1915年高凤池任代总经理、1916年张元济任经理的记载,高凤池就任总经理的记载阙如。

高凤池主事商务,最大的一个变化就是总务处的设立。设立一个总的管理机构,很早就有人提出过,高梦旦在1911年就有此设想,未能实现。到高凤池主事期间,由张元济从北京请来好友陈叔通加入商务,陈在一番内部考察之后也提出了设立总务处的设计,把编译、发行、印刷三所协调起来。这是商务根据已无夏瑞芳的实际,对管理体制的一次重要调整。

在商务印书馆服务20年尤其是任总经理的几年间,高凤池不像张元济那样有工作日记,他所做过的事现在没法条理得十分清楚,不过他所做的事情一定是很艰难的。这几年正是商务面临两大困境的年份,一是没有了夏瑞芳,商务何去何从,需要摸索;二是新文化的冲击,应对乏力或稍有不慎,商务之船都有倾覆的可能。所幸商务都挺过来了,没有出现纷乱局面,更没有翻船,事业还有一定发展,其中高凤池的作用是不可忽视的。商务不倒,它的意义就是中国新出版的旗帜还在飘扬。

有一篇当年的采访记,说到高凤池做事之难:“他生平做事既多,代人受过的事亦很多,遭人诬陷、遭人嫉妒的事亦复不少,但都因了他诚恳和忍耐,分明了公与私的界限,破除了一切障碍。”上海当时流行绑架与暗杀,高凤池在任上也多次接到恐吓,因此需要启用保镖,甚至自备手枪。由此可见,那个年代在商务做一任总经理不容易。

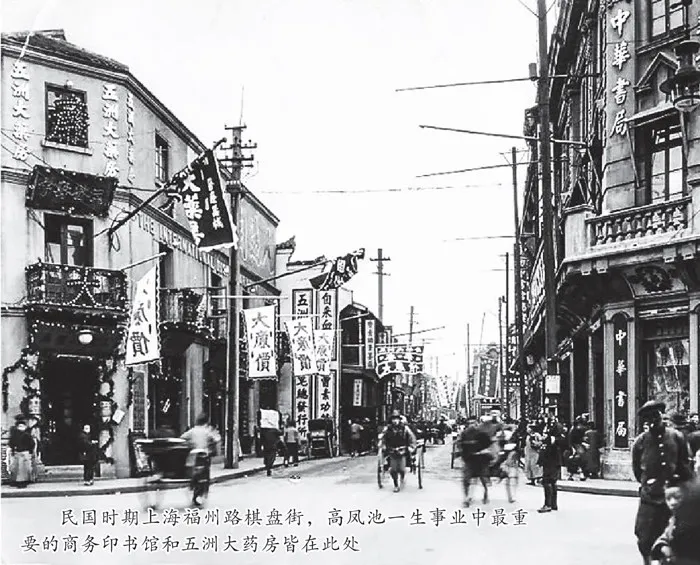

高凤池一生主要精力在于出版实业,晚年对于自己在美华书馆和商务印书馆的从业经历颇为自豪,称“一系印刷著名,一系出版冠众”。对于书业,他有着自己的见解:“我觉得社会中有3种事业,非常重要:一种是银行业,一种是报馆,一种是书业。这3种事业与国家社会民族极有关系,力足以移转国家社会的成败、兴衰或进退。”他对书业是高看一眼的。书业之外,高凤池有另外的事业,一是开设和经营五洲大药房。医药治病,书籍医愚,这大概可以看作他愿意从事这两者的原因。还有一项是慈善事业,他曾以商务创办人的身份,在1906年创办了上海龙华孤儿院,孤儿院持续了几十年,张元济还曾写信给高,托其解决自己年仅4岁的远族孤儿到这所孤儿院读书的问题。慈善和书业两者都是哺育人的成长。

(摘自2022年10月19日《中华读书报》)

(图注:民国时期上海福州路棋盘街,高凤池一生事业中最重要的商务印书馆和五洲大药房皆在此处)