《伦敦新闻画报》里的清宫往事

2022-12-29

《伦敦新闻画报》是世界上第一份以图片新闻为主的周刊。1842年至1912年70年间,该画报合计刊行3696期,其中“中国”(China)一词在文字报道中出现15261次之多,涉及中国的画像多达千余张,勾勒出近代时代大变局下的中国图谱。

漂洋过海来看皇帝大婚

地点:皇宫、皇后府邸、街区

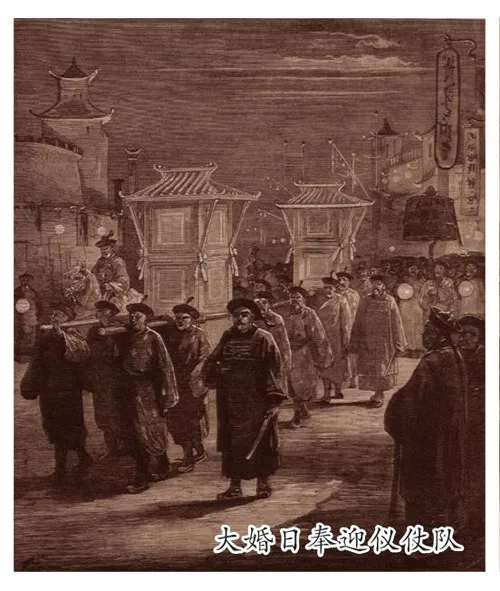

清朝皇帝继位后迎娶皇后的典礼称为“大婚礼”。《伦敦新闻画报》1872年4月25日报道了同治帝大婚礼的消息:

3月11日,《京报》刊登了皇太后的3道谕旨,一是皇后选定,二是指定3名嫔妃,三是命钦天监官员择选十月吉日,举办大婚礼。皇后为阿鲁特氏,其父是翰林院低级官员崇绮。

按照《钦定大清会典》的礼仪规定,皇帝大婚礼分为3个礼仪阶段:婚前礼、婚成礼、婚后礼,时间一般持续20天左右。婚前礼包括“纳采礼”“大征礼”。婚成礼包括册立礼、奉迎礼、合卺礼。

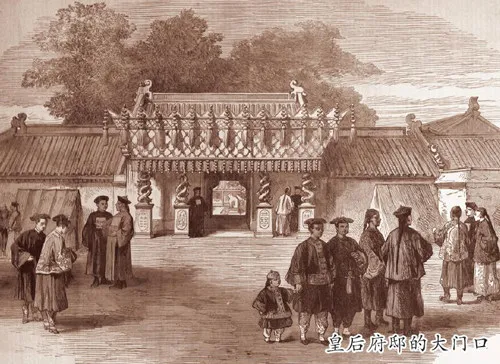

《伦敦新闻画报》特派画家兼记者威廉·辛普森远渡重洋,赶到中国,用速写和文字几乎全程记述了同治帝大婚礼的过程。在1872年12月21日的报道中,他介绍了大婚前皇后阿鲁特氏的府邸。12月28日的报道中,他先是描述了清廷如何从秀女中确立皇后的过程,接着用了大量笔墨描绘了清廷皇宫两次赏赐皇后家各式各样的物品,即大婚前的纳采礼和大征礼,又详尽描述了中国婚礼的仪式规矩和过程,最后像揭秘一样讲述自己如何在一位中国老妇引路下,深夜躲在简陋而肮脏的鸦片馆中窥视大婚奉迎仪仗队。1873年1月4日的报道中,他描述了北京皇宫(紫禁城)的“九门”及宫殿、煤山(景山),然后转述了打听到的消息:奉迎皇后入宫后,皇后依照习俗抱着宝瓶迈火盆、跨马鞍,皇帝和皇后在大婚洞房(坤宁宫东暖阁)行合卺礼。我们可以从报道插画中看到同治帝大婚的奉迎礼过程。按照满洲风俗,婚礼是在夜间举行。因此,奉迎当日下午,婚礼上皇后所乘凤舆和金册、金宝,以及仪仗所用旌旗、华盖被送抵皇后府邸,须在子夜12时奉迎皇后,凌晨2时之前到达皇宫,否则视为不吉利。

作为西方人,画报记者客观上不熟悉清朝皇帝大婚典礼,主观上对中国皇帝乃至整个清廷抱有轻蔑心理。正像画面所描绘的那样,在“偷窥者”的视角下,清廷皇家这场大婚典礼处处显得“怪异”,甚至犹如一场滑稽剧。画报记者往往借景议论,主观联想,评点他自己并不全然了解的所见所闻。比如,他这样评说:

大婚礼与皇宫中其他事务一样,因袭旧制,繁文缛节,所有礼制规范都由礼部职掌,执行不能有丝毫差池。礼典足有两百多卷,以蝇头小楷撰写,皇帝日常起居都要遵守礼仪制度。如今16岁的皇帝不得不依规过着隐忍生活。

因此,画报报道文字本身无法呈现清朝皇帝大婚典礼的全貌与细节,但从另一角度让我们认识到,西方列强在武力之下打开中国国门后,急于近距离探知中国皇权及皇家生活,却不得不像“小孩子看西洋镜”一样透窗窥视,其心态是复杂的。

外国使节第一次觐见同治帝

地点:西苑紫光阁

《伦敦新闻画报》记者这样写道:

自从同治的父亲1862年去世以来,朝政一直由皇太后(慈安)和年幼皇帝的母亲(慈禧)执掌。母以子贵,儿子登基后慈禧被尊为皇太后。这两位女子一直掌控朝政,直到皇帝有必要完全理政为止。钦天监奉命在今年第二个月指定一个吉日。钦天监官员或者更确切地说是占星家和占卜师,最后定下2月23日——当日皇太后撤帘,同治帝开始以天子身份亲政。

1860年,英法联军进攻北京,圆明园被毁后,清政府与英法等国签订了一项条约,允许欧洲列强的外交使节在北京设立公使馆,并且能觐见皇帝——也就是说,条约规定,外交使节将像在欧洲宫廷一样受到接见,但条约没有规定时间。因此,觐见问题自1860年以来一直悬而未决,困难在于——如果不跪拜,就不能面见“天子”。跪拜,人要四肢趴地跪3次,每次都把头在地上叩3下,俗称“三跪九叩”。画报这样评述:

如果欧洲外交使节愿意行此大礼,那么觐见问题便迎刃而解了。中国皇帝承认世间没有其他强权可以与之匹敌:唯天子受命于天。因此,推定所有人都必须作为附(藩)属国和朝贡者觐见他表达敬意。士大夫或官僚阶层,反对一切改良,他们反对铁路和电报。现在,英国人及其他国家在华经商者都渴望开放新的贸易港口。改朝换代之际,他们一直期待着外交使节在北京得到接见。当皇帝尚在年幼时,觐见问题不会被提及;但自从他完全亲政后,这个问题就又被重新提起,并且有望得到重视。

6月29日,同治帝接见了俄国、美国、英国、法国和荷兰的外交使节。俄国公使倭良嘎哩宣读了一份由德国公使馆翻译璧斯玛译成中文的发言稿,然后再由跪在御座前的恭亲王口译成满文。画报对此评论道:

到目前为止,似乎有一点已明晰——西方列强的代表们没有屈从跪拜。尽管如此,觐见中国皇帝的一整套繁缛礼节的安排颇有令人反感之处,这表明中国人试图不接纳“外国蛮夷”。列强公使的地位高于“朝贡使节”——这是赐予出使北京朝廷的使臣的称号。

画报还讲道:

年轻的中国皇帝刚开始统治超过3.6亿的人口。除了中国西南的云南发生叛乱之外,整个帝国都处在安定中,甚至一派繁荣。这个国家比整个欧洲都大,但此时此刻,在其广阔的领土上,从一端到另一端都找不到铁路或电报。外国轮船往来于广州、香港、上海等通商口岸,并且总是挤满了中国乘客,这证明人们并不反对现代出行方式。最近在苏伊士运河上,从地球另一侧的旧金山驶出的轮船数量在增加。蒸汽船不仅给中国带来了商品,还有人、思想、机器以及与现代文明有关的一切。中国之排外不能长久地抵御这种侵入。同治帝的统治刚刚开始,在其结束之前很可能会发生很大的变化。

《伦敦新闻画报》得到英国外交部批准,在1873年9月27日刊发了英国驻华公使馆秘书马利特的一幅速写。这幅画真实呈现了外国驻华使节于6月29日上午9时觐见同治帝的场景:

同治帝盛装端坐,恭亲王正跪地奏报各国已递送国书,这些国书已摆放在各国使节面前的长案上。同治帝没有佩戴饰品,身穿石青色衮服。他身旁站立着4位王公,他们背部、胸部和肩部的圆形补子上绣着金龙。文武官员左右分列,文官的方形补子上绣着仙鹤,武官的方形补子上绣着豹纹,并身佩长剑。画中可见5位外国使节的背影:居中的是英国特使威妥玛,他的右手边是美国公使镂斐迪和俄国公使倭良嘎哩,倭良嘎哩身后站着德国公使馆翻译璧斯玛。威妥玛的左手边则是法国公使热福理和荷兰代表费果荪。站在各国使节行列左前方的是大学士。

(摘自现代教育出版社《〈伦敦新闻画报〉中的中国人(1842—1912)》 编著:张建斌)