中国省际横向财政失衡的测度与分析

2022-12-26肖雨婷

■/ 李 言 肖雨婷

一、引言

改革开放以来,我国经历了多轮财政分权改革。财政分权包括各级政府的纵向分权,以及同级政府各部门之间的横向分权,两种财政分权的主要目的是提高经济效率。然而,从财政结构的角度看,纵向分权引起了纵向财政失衡,主要表现为不同级别政府之间在财政收支方面的失衡,而横向分权则引起了横向财政失衡,主要表现为地方政府之间在财政收支方面的失衡。孙开和李万慧(2008)将横向财政失衡产生的原因归纳为经济地位和机会的不同、提供公共服务中的规模经济、提供地方公共服务的单位成本的差异和地方偏好四个方面。横向财政失衡的出现与地方经济发展和地方政府偏好密切相关。在指标测度方面,刘亮(2007)、孙开和温馨(2015)利用泰尔指数及其分解方法,江庆(2009)利用基尼系数和GE 指数及其分解法,童锦治等(2014)利用基尼系数法,郭玲等(2019)利用加权变异系数和泰尔指数及其分解方法,对横向财政失衡进行了测度。孙开和沈安媛(2020)利用泰尔指数方法对横向财政失衡进行了测度,并考察了横向财政失衡对经济高质量发展和产业结构调整的影响。由上可知,多数相关研究采用基于基尼系数构建思路的方法对横向财政失衡进行测度,而这些方法的测度结果和所利用的数据不是一个层面的,比如利用省级层面数据只能测度地区或全国层面的横向财政失衡程度,无法对省级层面的财政失衡程度进行测度。上述不足会限制相关问题的统计研究或实证研究,比如省级层面的横向财政失衡程度的测度需要城市层面的相关数据,而城市层面的数据则从1985 年开始出现,且早期数据存在较多空缺值。为了尝试解决上述不足,本文利用新思路对横向财政失衡程度进行测度,对改革开放以来,中国横向财政失衡的演变过程进行测度和分析。

二、研究设计

(一)测度方法

本文主要借鉴桂琦寒等(2006)研究市场分割“价格法”构建思路,将价格指数替换为人均财政支出对数或人均财政收入对数,从财政支出和财政收入两个角度测度横向财政收入失衡指数和横向财政支出失衡指数。具体分三步进行测度:第一步,计算t年每个省份与其他省份人均财政支出对数或人均财政收入对数的绝对值fisijt=|fisit-fisjt|;第二步,计算第t年所有省份人均财政支出对数差额或人均财政收入对数差额绝对值的平均值ave_fist;第三步,利用第一步得到的绝对值减去第二步得到的平均值△fisijt=fisijt-ave_fist;第四步,计算△fisijt的标准差。利用最后一步得到的标准差衡量横向财政收入失衡和横向财政支出失衡程度,该指数越大表明省际横向财政失衡程度越大,指数越小表明省际横向财政失衡程度越小。利用上述方法构建的横向财政失衡指数具有以下优点:首先,能够对财政政策的基本决策单元的横向财政失衡程度进行测度,为后续实证研究提供了更好的数据支持。其次,兼顾地区性因素和全国性因素对横向财政失衡的影响,前者主要体现在前面的第一步处理,后者主要体现在前面的第三步处理。最后,从离散度角度衡量失衡程度,在一定程度上减轻了均值处理可能存在的正负相抵的影响。

(二)研究方法

本文采用Dagum 指数及其分解的方法研究我国省际横向财政失衡水平的地区差异,Dagum提出的基尼系数测度方法,既能测度省际横向财政失衡水平地区差距的主要来源,也考虑到了样本间的交叉重叠问题及子样本的分布状况(Dagum,1997)。

式(1)中,G 表示省际横向财政失衡水平基尼系数,yji表示j 区域内i 市的横向财政失衡水平,yhr表示h区域内r市的横向财政失衡水平,ave_y表示全国横向财政失衡水平均值,n 表示总的省份个数,k 表示划分的区域数,nj(nh)表示j(h)区域内省份个数。为方便计算,在基尼系数分解时,先依据区域内横向财政失衡水平进行排序。按Dagum 指数分解方法,可将基尼系数分解为三部分:地区内差距的贡献Gw、地区间差距的贡献Gnb和超变密度Gt,具体计算过程如下:

式(3)中,Gjj表示j区域的横向财政失衡水平地区内基尼系数,ave_yj(ave_yh)表示j(h)区域的横向财政失衡水平均值;式(4)中,pj=nj/n;sj=njyj/nave_y;式(5)中,Gjh表示j、h 区域之间的横向财政失衡水平地区间基尼系数。

式(6)中,Djh表示j、h区域间相对横向财政失衡水平影响程度;式(7)中,djh定义为区域间横向财政失衡水平的差值;式(8)中,pjh定义为超变一阶矩。

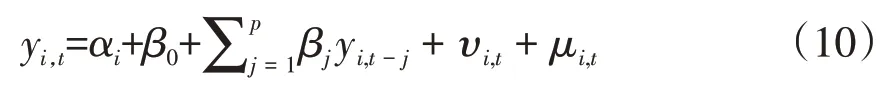

为了考察横向财政失衡与经济增长之间的关系,利用PVAR 模型,该模型能够避免控制变量选择偏误以及内生性等问题。参考李言和毛丰付(2019)的研究,将PVAR模型设定如下:

式(10)中,yi,t是包含内生变量的向量,在考察横向财政收入失衡情形时,内生变量包括横向财政收入失衡指数(fisinc)和经济增长(gdpg);在考察横向财政支出失衡情形时,内生变量包括横向财政支出失衡指数(fisexp)和经济增长(gdpg);αi反映个体异质性的变量,vi,t反映个体时点效应,μi,t是随机扰动项。经济增长(gdpg)利用GDP增长率衡量,数据来自国家统计局。

三、测度结果分析

本文对财政纵向收入结构失衡和横向财政支出失衡指数的测度结果进行多个维度的分析:首先,对横向财政失衡指数的均值进行基本分析,分析结果见表1;其次,对横向财政失衡指数的地区差异性进行分析,利用Dagum指数分解方法。在分析过程中,从省级层面和三大地区层面展开。在省级层面分析过程中,根据财政体制改革和宏观经济发展阶段性特征,分别以1994年分税制改革、2001年中国加入WTO和2008年全球金融危机作为分界点。

表1 1978-2018年省级层面横向财政失衡指数测度结果

(一)基本分析

1.横向财政收入失衡。根据表1,从整个时间段各省均值的大小看,贵州的横向财政收入失衡指数均值最大,为0.6545,辽宁的均值最小,为0.3589,前者是后者的近1.82 倍。分时间段看,在分税制改革之前,贵州的横向财政收入失衡指数均值最大,为0.7536,辽宁的均值最小,为0.3741,前者是后者的近2.01 倍;在分税制改革之后到加入WTO 之前,贵州的横向财政收入失衡指数均值最大,为0.6226,辽宁的均值最小,为0.3302,前者是后者的近1.89 倍,两者差异有所缩小,且最大值和最小值都有所减小;在加入WTO 之后到金融危机之前,贵州的横向财政收入失衡指数均值最大,为0.6833,辽宁的均值最小,为0.3568,前者是后者的近1.91 倍,差异有所扩大,且最大值和最小值都有所增大;在金融危机之后,甘肃的横向财政收入失衡指数均值最大,为0.5604,内蒙古的均值最小,为0.3224,前者是后者的近1.74倍,差异有所缩小,且最大值和最小值都有所减小。从均值的变动趋势来看,在第二个时间段,有29个省份的横向财政收入失衡指数均值相较于第一个时间段都呈下降趋势;在第三个时间段,发生了明显的变化,有25 个省份的横向财政收入失衡指数均值相较于第二个时间段呈上升趋势;在第四个时间段,又发生了明显的变化,有29 个省份的横向财政收入失衡指数均值相较于第三个时间段呈下降趋势。以上数据表明,在分税制改革后直到加入WTO之前,以及在金融危机之后,从均值的角度看,多数省份的横向财政收入失衡指数逐渐下降,意味着各省之间在横向财政收入方面的差异有所缩小,然而,在加入WTO 到金融危机之间,绝大多数省份的横向财政收入失衡指数逐渐上升,意味着各省之间在横向财政收入方面的差异有所扩大。

根据图1,在2001 年之前,西部地区始终是横向财政收入失衡指数最大的地区,之后中部地区成为最大的地区,而东部地区始终都是最小的地区。从期初值和期末值看,东部地区、中部地区和西部地区的期初值分别为0.6884、0.7337 和0.7732,期末值分别为0.3640、0.4459 和0.4312,所有地区的期末值都要小于期初值,表明三大地区在横向财政收入方面的差异在期末均有所缩小。三大地区在均值的变动趋势方面也是相似的,大致经历了三轮先升后降的过程,其中,第一轮以下降过程为主,第二轮和第三轮的上升和下降过程在变动幅度和持

图1 1978-2018年分地区横向财政收入失衡指数结果图

2.横向财政支出失衡。根据表1,总体来看,与横向财政收入失衡指数相比,各省横向财政支出失衡指数的均值要小一些。从整个时间段各省均值的大小看,安徽的横向财政支出失衡指数均值最大,为0.1710,新疆的均值最小,为0.1107,前者是后者的近1.55倍。分时间段看,在分税制改革之前,安徽的横向财政支出失衡指数均值最大,为0.2670,海南的均值最小,为0.1604,前者是后者的近1.66倍;在分税制改革之后到加入WTO之前,吉林的横向财政支出失衡指数均值最大,为0.2129,青海的均值最小,为0.1126,前者是后者的近1.89倍,差异有所扩大,但最大值和最小值都有所减小;在加入WTO 之后到金融危机之前,内蒙古的横向财政支出失衡指数均值最大,为0.0933,青海的均值最小,为0.0668,前者是后者的近1.40 倍,差异有所缩小,且最大值和最小值都有所减小;在金融危机之后,安徽的横向财政支出失衡指数均值最大,为0.0805,宁夏的均值最小,为0.0458,前者是后者的近1.76倍,差异有所扩大,但最大值和最小值都有所减小。从均值的变动趋势来看,在第二个时间段,全部省份的横向财政支出失衡指数均值相较于第一个时间段都呈下降趋势;在第三个时间段,依然是全部省份的横向财政支出失衡指数均值相较于第二个时间段都呈下降趋势;在第四个时间段,有26个省份的横向财政支出失衡指数均值相较于第三个时间段都呈下降趋势。以上结果表明,绝大多数省份的横向财政支出失衡指数保持下降态势,意味着各省之间在横向财政支出方面的差异有所缩小。

根据图2,就横向财政支出失衡指数的均值而言,没有哪个地区的均值始终是最大值或最小值,中部地区出现最大值的次数最多,为37次,西部地区出现最小值的次数最多,为38 次。从期初值和期末值看,东部、中部和西部地区的期初值分别为0.2270、0.2493 和0.2079,期 末 值 分 别为0.0668、0.0761和0.0638,所有地区的期末值都要小于期初值,表明三大地区在横向财政支出方面的差异在期末均有所缩小,且所有地区的期初值和期末值都小于横向财政收入失衡指数的分析结果。三大地区在均值的变动趋势方面也是相似的,大致经历了两轮先升后降的过程,其中,第一轮以下降过程为主,第二轮以上升过程为主,但第一轮的下降幅度更大,进而导致横向财政失衡指数的期末值明显减小。

图2 1978-2018年分地区横向财政支出失衡指数结果图

(二)地区差异分析

由于Dagum指数属于汇总指标,所以本文重点从全国层面和三大地区层面进行分析,其中,全国层面包含总体差异分析、地区内差异分析和地区间差异分析,而三大地区层面则是地区内差异分析。

1.横向财政收入失衡。由图3可知,从全国层面的分解结果看,地区间差异是导致总体差异变动的主要因素,且其变动过程与总体差异更加接近。在期初,横向财政收入失衡指数的总体差异指数、地区内差异指数和地区间差异指数分别为0.0872、0.0266 和0.0606,地区内差异占比为30.50%,地区间差异占比为69.50%;在期末,三种差异指数分别上升至0.1061、0.0310和0.0751,地区内差异占比下降至29.22%,影响程度有所减小,而地区间差异占比上升至70.88%,影响程度有所增大。从Dagum指数的变动趋势看,横向财政收入失衡指数的总体差异和地区间差异都大致呈现先升后降再升的趋势,而地区内差异大致呈现上升的趋势。上述结果表明,横向财政收入失衡指数的区域差异有所增大,主要是因为出现了一轮持续的上升过程所致。根据前文关于Dagum指数分解结果的解释,横向财政收入失衡指数的区域差异主要体现在三大地区之间横向财政收入失衡指数的差异。

图3 1978-2018年全国和分地区横向财政收入失衡指数Dagum指数分解结果图

从分地区层面看,根据图3,没有那个地区的横向财政收入失衡指数始终是最大值或最小值,东部地区出现最大值的次数最多,为23次,西部地区出现最小值的次数最多,为22次,且东部地区未出现过最小值。从期初值和期末值的大小看,在期初,东部、中部和西部地方政府横向财政收入失衡指数的地区内差异指数分别为0.0099、0.0062 和0.0105,三大地区的地区内差异占全国层面地区内差异的比重分别为37.22%、23.31%和39.47%,到了期末,三大地区的地区内差异指数分别为0.0114、0.0142和0.0054,东部和中部地区的地区内差异指数有所增大,西部地区有所减小。同时,三大地区所占比重分别为36.77%、45.81%和17.42%,中部地区占比有所增加,东部和西部地区占比有所减少。从Dagum指数的变动趋势看,三大地区并未呈现稳定的变动趋势,东部地区大致呈现两轮先升后降的过程,中部地区和西部地区大致呈现三轮先降后升的过程。将分地区的结果与前面全国层面的结果相结合,在2005年之前,东部地区的地区内差异变动是导致全国层面地区内差异变动的主因,而在2005年之后,中部地区的地区内差异变动是主因。

2.横向财政支出失衡。由图4 可知,从全国层面的分解结果看,与横向财政收入失衡指数相同,地区间差异是导致总体差异变动的主要因素,且其变动过程与总体差异更加接近。在期初,横向财政支出失衡指数的总体差异指数、地区内差异指数和地区间差异指数分别为0.1001、0.0301 和0.0700,地区内差异占比为30.03%,地区间差异占比为69.97%,在期末,三种差异指数分别下降至0.0808、0.0236 和0.0572,地区内差异占比下降至29.21%,影响程度有所减小,而地区间差异占比上升至70.79%,影响程度有所增大。从Dagum 指数的变动趋势看,横向财政支出失衡指数的总体差异、地区内差异和地区间差异都大致呈现先降后升再降的趋势。上述结果表明,横向财政支出失衡指数的区域差异有所减小,主要是因为出现了一轮明显的下降过程所致。上述结果表明,横向财政支出失衡指数的区域差异主要体现在三大地区之间横向财政支出失衡指数的差异。

从分地区层面看,根据图4,没有哪个地区的横向财政支出失衡指数始终是最大值或最小值,东部地区出现最大值的次数最多,为21次,西部地区出现最小值的次数最多,为37 次。从期初值和期末值的大小看,在期初,东部、中部和西部地方政府横向财政支出失衡指数的地区内差异指数分别为0.0107、0.0149和0.0045,三大地区的地区内差异占全国层面地区内差异的比重分别为35.55%、49.50%和14.95%,到了期末,三大地区的地区内差异指数分别为0.0114、0.0103 和0.0019,东部地区的地区内差异指数有所增大,中部和西部地区则有所减小,同时,三大地区所占比重分别为48.31%、43.64%和8.05%,东部地区占比有所增加,中部和西部地区占比有所减少。从Dagum 指数的变动趋势看,东部地区大致呈现两轮先升后降的过程,中部和西部地区大致呈现先降后升再降的过程。将分地区的结果与前面全国层面的结果相结合,在1988-2002 年和2012 年之后,东部地区的地区内差异变动是导致全国层面地区内差异变动的主因,而在其他时段,中部地区的地区内差异变动是主因。

图4 1978-2018年全国和分地区横向财政支出失衡指数Dagum指数分解结果图

通过以上Dagum指数分解分析可知,无论是横向财政收入失衡指数,还是横向财政支出失衡指数,在区域层面的总体差异都主要是由于三大地区之间的差异所致,且前者的区域总体差异有所扩大,而后者的区域总体差异有所缩小。分地区结果显示,就横向财政收入失衡指数而言,只有西部地区的地区内差异有所减小,就横向财政支出失衡指数而言,中部和西部地区的地区内差异都有所减小。

四、省际横向财政失衡与经济增长

在实际经济运行过程中,地方政府横向财政失衡既可能成为推动经济增长的因素,也可能成为抑制经济增长的因素。如果横向财政失衡使得地方政府采取更加积极的手段去缩小该差异,则地方政府的能动性将成为推动经济增长的力量。与之相反,如果横向财政失衡使得地方政府采取更加消极的手段去面对该差异,则地方政府的被动性将成为抑制经济增长的力量。在进行PVAR 模型分析之前需要进行数据平稳性检验、模型滞后阶数检验和Granger因果关系检验。

(一)模型检验

首先,对横向财政收入指数(fisinc)、横向财政支出指数(fisexp)和经济增长(gdpg)的稳定性进行检验,为了保证检验的稳健性,利用IPS、LLC 和Fisher ADF 三种面板数据单位根检验方法。根据表2,地方政府横向财政收入失衡指数、地方政府横向财政支出失衡指数和经济增长都拒绝原假设通过了单位根检验,表明数据是平稳的。

表2 变量单位根检验结果

其次,对PVAR 模型的最优滞后阶数进行检验。根据表3,地方政府横向财政收入失衡指数与经济增长的PVAR 模型的最优滞后阶数为3 阶,地方政府横向财政收入失衡指数与经济增长对应的PVAR模型的最优滞后阶数均为2阶。

表3 最优滞后阶数检验结果

最后,对横向财政收入指数与经济增长、横向财政支出指数与经济增长的Granger因果关系进行检验。根据表4 的检验结果,在10%的水平上,地方政府横向财政收入失衡指数与经济增长互为Granger 因果原因,经济增长是地方政府横向财政支出失衡指数的Granger因果原因。

表4 Granger因果关系检验结果

(二)脉冲响应分析

根据图5,经济增长率冲击将导致横向财政收入失衡指数向上波动,但影响是不显著的,且在考察期内仍未收敛至均衡值。与之相反,横向财政收入失衡指数冲击将导致经济增长率先向下波动后向上波动,且影响是显著的,并在第4 期到达波峰后开始向均衡值收敛。从影响幅度看,横向财政收入失衡指数冲击对经济增长率的影响幅度更大一些。上述结果表明,横向财政收入失衡指数与经济增长率之间并不存在显著的相互推动的关系。

图5 横向财政收入失衡指数与经济增长情形

根据图6,经济增长冲击将导致横向财政支出失衡指数向下波动,且影响是显著的,并在考察期内仍未收敛至均衡值。与之相似,横向财政支出失衡指数冲击将导致经济增长先向下波动后向上波动,向下波动的幅度更大,且影响只有在极短期内是显著的。从影响幅度看,经济增长冲击对横向财政支出失衡指数的影响幅度更大一些。上述结果表明,与横向财政收入失衡指数情形不同,横向财政支出失衡指数与经济增长之间存在不显著的相互推动关系。

图6 横向财政支出失衡指数与经济增长率情形

通过以上PVAR模型的分析结果可知,地方政府横向财政收入失衡构成了推动经济增长的因素,即随着差异的扩大,在长期内会对经济增长产生正面影响,而地方政府横向财政支出失衡并未构成推动经济增长的因素,反而随着差异的扩大,在短期内会对经济增长产生显著的负面影响。

五、结论与建议

财政分权改革是中国改革开放以来分权改革在财政制度方面的主要内容,也形成了具有中国特色的财政分权制度。财政分权对中国经济增长注入了活力,同时也带来了财政失衡问题,本文重点分析了横向财政失衡问题,创新地借鉴市场分割指数思想构建横向财政失衡指标,为后续相关研究提供测度新思路,并在此基础上分析了横向财政失衡的时空演变特征及其与经济增长之间的关系。本文得到的主要结论如下:

1.改革开放以来,横向财政失衡程度有所减轻。无论是横向财政收入失衡指数,还是横向财政支出失衡指数,其期末值都要小于期初值,意味着各省或三大地区之间在财政收入和财政支出方面的失衡程度有所减小。另外,横向财政支出失衡指数明显小于横向财政收入失衡指数,表明各省或三大地区之间在横向财政支出方面的失衡程度要小于在横向财政收入方面的失衡程度。

2.横向财政收入失衡差异有所扩大,横向财政支出失衡差异有所缩小。通过Dagum 指数分解分析可知,无论是横向财政收入失衡指数,还是横向财政支出失衡指数,在区域层面的总体差异都主要由三大地区之间的差异所致,且前者的区域总体差异有所扩大,而后者的区域总体差异有所缩小。分地区结果显示,就横向财政收入失衡指数而言,只有西部地区的地区内差异有所减小,就横向财政支出失衡指数而言,中部和西部地区的地区内差异都有所减小。

3.横向财政收支失衡与经济增长之间呈现不同的互动关系。地方政府横向财政收入失衡构成了推动经济增长的因素,即随着差异的扩大,在长期内会对经济增长产生正面影响,而地方政府横向财政支出失衡并未构成推动经济增长的因素,反而随着差异的扩大,在短期内会对经济增长产生显著的负面影响。

根据以上结论,本文认为下一步应该重点解决横向财政收入失衡问题,不仅因为其相对横向财政支出失衡更加严重,还因为经济增长无法内生性减轻横向财政收入失衡程度。主要可以从以下两个方面着手:

1.进一步完善转移支付制度。1994 年分税制改革后,转移支付制度不仅成为平衡地方政府财政收支的主要手段,也成为缩小横向财政收入失衡的主要手段,即通过转移支付的途径缩小不同地区间人均财政收入方面的差异。但在实际操作过程中,由于存在信息不对称等问题,仍存在资源错配现象,下一步改革,可以将转移支付制度设计为更加具有因地制宜特征的制度,比如地方主导中央配套方案,鼓励地方政府通过发展地方经济减少对转移支付的依赖,并给予相应配套经费支持。

2.进一步推动区域经济协调发展战略。区域经济协调发展需要更加具有合作性思维的地方政府财政收支政策,因此,需要构建合理的横向转移支付制度,以此激发地方政府之间在经济发展方面的合作能力。不同地区之间充分发挥比较优势,通过一些合作项目,培育财政收入来源,并在分配过程中向人均财政收入较低的地区进行适当倾斜。同时根据本文的结论可知,适当的横向财政收入失衡有助于在长期推动经济增长,因此,本文推动区域经济协调发展战略更加重要,因为在此过程中,失衡程度不会外生被消除,所以可以兼顾其对经济增长的推动作用。