大数据时代犯罪心理测试技术应用局限及提升对策

2022-12-21胡顺华

胡顺华

(厦门市公安局刑事侦查支队,福建 厦门 361012)

0 引言

据不完全统计,近五年来犯罪心理测试技术在厦门市9起案(事)件中发挥重大作用。从数据来看,犯罪心理测试技术在实战工作中的作用不大,甚至快到被人们所遗忘的境地。正如犯罪心理测试技术遇到的困境一样,笔迹分析、足迹等传统技术手段也正在面临着退出历史舞台或者是转型升级的问题。步入大数据时代,犯罪心理测试是否会退出历史舞台,或者被别的技术手段所替代,笔者试图从测试技术数据本身找到突破口。

数据是真实世界的对象、事件和概念被选取的特征的抽象表示,它通过与其含义、收集和存储相关的、可明确定义来表达和理解[1]。大数据时代,一切皆可用数据来描述,人工智能的飞速发展,人们可以依托计算机技术收集、存储、分析数据,预判自身的衣、食、住、行等活动,以及模拟情绪情感、想象、思维,在网络虚拟世界进行交流互动的信息,勾画出个人、群体的行为轨迹。数据相关的技术正在改变着世界,一方面新兴的技术手段给我们带来无限的可能,突破思维、行为定式;另一方面传统的技术手段正面临着淘汰、转型升级的问题,甚至直接步入历史博物馆中。数据、数字、数量本身不存在着大小、有用无用的特征,犯罪心理测试技术是将退出历史舞台,还是迎来新的发展机遇,值得我们深入、全面地思考。

1 犯罪心理学的作用与局限性

1.1 传统犯罪心理测试技术在实战中的作用

犯罪心理测试工作中获得的数据、图像、文本能够为调查取证提供大量的信息,缩小侦查范围和对象,高效地排除无辜人员的嫌疑。同时,犯罪心理测试技术不断拓展,将人力资源筛选、忠诚度测评等用于重大安保活动,协助做出认知评判、决策工作。

1.2 大数据时代犯罪心理测试技术的局限性

测试获得的数据不是被测人的所有数据,无法反映被测人心理行为的全貌,无法推演、预判出被测人所有社会行为,无法构建案(事)件发生、发展的整个时间序列。现在广泛使用的犯罪心理测试技术依托生理心理学、实验心理学的研究,根据案(事)件的不同情况对被测人进行系统调查测试,在数据来源、数据收集、数据评估方面存在以下局限性。

1.2.1 犯罪心理测试数据来源有限

针对特定案(事)件被测人群体和测试数据无法代表总体。一是被测人的选取存在局限性,无法代表总体。犯罪心理测试技术根据案(事)件的调查、取证工作的需求,选取的被测人通常是案(事)件的知情者、参与者等存在关联性的对象。二是实战中,测试人通常只收集被测人的若干生理指标,如呼吸、皮电、血容量、动作反应、脑电反应作为参考值,其他的行为反应不纳入接收的范围。同时,针对每一案(事)件的特定被测人所进行的犯罪心理测试活动具有不可重复性,也限制了测试数据来源。

1.2.2 犯罪心理测试标准不统一,数据各异

不同的案(事)件,采用不同的测试方法和项目,相关问题、情景问题所占的权重存在差异;不同的测试人对于同一案(事)件有不同的认识,对于测试项目的设计有不同的安排,给出不同的权重;不同厂家生产的仪器设备,由于灵敏度不同,供使用者参考使用的测试评价权重不同;不同的社会文化背景,使用的测试项目不同,存在标准上的差异性。

1.2.3 犯罪心理评图无法共享

测试人就案(事)件所采集到的测试图谱进行评图,通常采用人工评图或自动评图(有的仪器自带的专家评分系统),根据评图的结果,得出最终测试结论。因为不同的测试人采用的标准、方法不同,导致犯罪心理测试技术中所获的测试图谱数据很难共享,不同的系统之间数据无法兼容,有时版本升级也会影响其兼容性。

2 犯罪心理测试技术的特点

目前,国内各公司生产的犯罪心理测试技术在实案中使用的测试数据包括皮肤电阻、血容量、血压、动作点位、简易脑电等。回顾实案数据犯罪心理测试技术中数据显现以下特点,对于案(事)件的调查、取证有重大的价值。

2.1 测试数据针对行为原因分析

在盗窃案测试中,被测试人对于“某某在现场拿走这些东西是为了自己用吗?是要卖钱吗?是为了报复老板吗?”等重要问题时反应不特异,均不认定被测试人实施犯罪行为,通过测试。

犯罪心理测试技术围绕着行为人的行为动机展开工作,直面行为的产生原因。心理测试工作是针对个体的心理行为进行定性定量的测试、统计、分析和预判,脱离心理行为这一基础,心理测试技术工作如无本之木。被测人进行犯罪心理测试技术工作是受相关单位、个人的委托,针对特定的案(事)件展开工作,其核心也是现实的、可认知的、存在的社会心理行为再现,重建、评估“违法犯罪行为”情景。

社会心理行为存在其可评估性,从法律事实存在合法、违法的判断。我们的心理行为存在其动因,即行为的原因、动机。个体或团体的需求、期待、理想和信念,以及瞬间的激情、冲动和情感等都是导致行为的动因。犯罪嫌疑人在案(事)件中,存在的主观原因包括有预谋的、有计划的系列行为;激情诱发;行为习惯被打破、颠覆三观诱发;心理能量积攒、特定情景导致瞬间爆发。利用心理行为动因这一途径,犯罪心理测试技术找到了解案(事)件的一把钥匙,并通过这把钥匙来与嫌疑人进行交流、博弈,从而了解整个案(事)件的真相。

2.2 测试数据依托时间序列呈现

在交通肇事案、杀人、爆炸案的测试中,被测试人在时间发生顺序、工具先后问题反应不特异,均无法认定被测试人实施犯罪行为,即通过测试。

犯罪案(事)件都是在特定的社会背景下发生、发展的,犯罪心理测试技术依托现场信息,借助动态重建的方法、手段,再现案(事)件发生的时间要素(具体的时间点、时间段)、工具要素(实施行为使用的工具、处理现场使用的交通工具等等)、手段要素(直接面对、借助第三方或虚构身份等等)、感知觉要素、情绪情感要素等。

犯罪心理测试技术根据特定案(事)件的发展顺序展开测试工作,即“起因(外面诱因、内部需求)→发生(行为准备/对抗外部干扰/行为实施)→发展(目标调整/达成行动计划等)→结果(对行为自我评价/归因分析/行为固化等)”。犯罪心理测试技术是从案(事)件中的一系列行为进行分析梳理,形成情景主导的、准绳主导的、紧张峰主导的测试项目。

2.3 测试工作以人为中心推进

心理测试工作要遵守伦理原则,犯罪心理测试工作中以人为中心,保护无辜者、排除知情者,减少排查的工作量。犯罪心理测试技术实施测试过程以人为中心,测试中严格遵循以下原则。第一,自愿性原则。被测人自愿接受犯罪心理测试工作,与测试人签订自愿接受测试的相关承诺材料,不强迫被测人进行测试。第二,保护被测人权益原则。被测人身体存在心脏病、高血压等疾病不接受测试,如果测试进程中被测人身体出现异常情况,可以中止、终止测试。第三,测试人保持中立、权威性原则。测试人员不能为本案件的侦查人员、检验、鉴定人员,在测试前告知被测人自己具备的测试工作资质、相关工作经历等。

测试工作根据先验概率的设计,合理安排各测试项目所占的权重,综合生成测试结论。在系统调查测试中,被测人通过基本测试则不进入第二轮测试,存疑的被测人进行精细测试,从而达到缩小讨论误差及调查取证范围。同时遵循以上三项原则,利用测试程序中的有效设计,确保测试工作保护无辜者、排除外部信息造成的知情者的干扰作用。

3 犯罪心理测试未来应用

依据大数据支撑,给犯罪心理测试技术带来新的活力,融合项目分析理论、多元回归分析理论、时间序列测量新研究成果等为测试工作提供新的可能。

3.1 在线犯罪心理测试技术应用领域

随着5G技术的推出,数据交换更加频繁便捷,犯罪心理测试技术逐步融入到数字警察的执法模块中。犯罪心理测试工作由传统的测试皮肤电、血容量、呼吸转变为执法过程中数据在线采集服务,采集范围扩大到声纹采集、虹膜变化甚至是脑电变化测试采集(表1)。围绕心理测试目的、犯罪行为动因设置具有相联性的项目,项目的概率分布系统迅速分析(同步技术),明确执法对象心理活动的变化,供述的是否是真实情况。通常是对被观察者的特定行为进行精细观察(比如,语音、面部表情、身体的移动、词语的选择等),这些精细特征既能够被人的感官观察到,也可以使用特殊的仪器进行测量[2]。

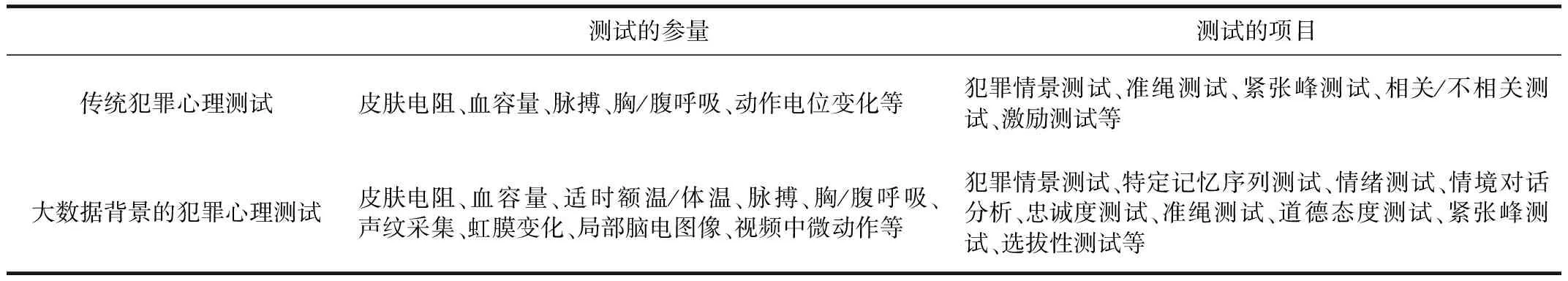

表1 大数据时代犯罪心理测试参量与传统测试参量比较表

通常可以应用到以下领域:①安全保卫中,人员量大更多采用视频行为分析,区分对象心理行为表达是否真实,如机场安检、重要会议安保;②刑事活动中,采用生理心理测试加视频行为分析对嫌疑人进行心理行为的分析、认定,如多功能心理行为反应测试仪;③人机对话模式中,视频和声纹可更好明确交往对象真实预期和目的行为的识别、判定,如商业谈判、仲裁活动;④人质解救情景中的实战或模拟应用,可穿戴数字设备记录,如特警训练。

3.2 微表情/反应进行同步测试评估

微表情是个体情绪变化在脸部的肌肉群中发生瞬间反应变化,测试人员通过对比被测人肌肉群的变化,分析、评估被测人心理行为上的变化。以时间序列变化的特点来构建被测人的行为基线,作为评估的标准。在相关度高的项目(也称为“敏感信息”),被测人反应在时间序列上的特异变化是心理行为评估的重点。

测试人员通过收集被测人微行为反应基本数据,分析、推测在人际交流中的数据变化、被测人心理行为的变化特征情况,从而用更加宽泛的标准来构建心理测试工作,拓展使用领域及作用。个体在测试项目上存在的“行为基线”变化,便于比较和评估分析,同样能更好地消除犯罪心理测试中的“数据歧视”,给被测人提供更公平的环境。

3.3 量化自我的小数据测试构建数据融合基石

量化自我进行自动化心理行为测试,训练、提升技术水平。马克·韦泽提出,“我们可以在任何时间、地点,获取和处理任何信息,无处不在的微小设备无时无刻不在采集传输和计算,形成一个包罗万象的信息网络,因为数据,正逐渐渗透人们的生活,影响甚至取代原有的指示生产方式和认知框架,而其中一个非常重要的趋势,就是量化自我(Quantified Self)”[4]。自我的心理行为变化数据,让测试人更多掌握心理行为变化规律,个体自我量化数据积累,为数据的融合、共享提供类似“总体”的支持,可以突破数据“孤岛”,人心共通。个体通过各种可穿戴设备,记录心理生理活动数据,将自我生活量化,能够找到生理、心理问题困惑的节点,从而为改变生活品质找到基点。可以说,量化自我达到终结犯罪是心理测试技术的目的。

4 结束语

在大数据时代,犯罪心理测试依托信息技术实现对被测人进行全景的在线数据采集、存储,破解数据来源的限制;各项测试项目在时间序列中被测人心理行为在设定行为基线,以行为基线上的变化来整合不同测试项目,整合不同评价标准;以量化自我为基础将达到测试人、被测人数据收集,提供自我比较标尺,数据积累,从而实现数据共享。

在未来的犯罪心理测试中,测试人采用在线测试设备,依托数据中心算力支持,对被测试人进行在线、实时测试和心理行为反应的评估,更好打击违法犯罪行为,匡扶正义。