新时代脱贫攻坚的报道框架与中国国家形象呈现

——以《人民日报》(海外版)为例

2022-12-21周云倩

谭 静 周云倩

一、研究缘起

2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。[1]习近平总书记多次在会议上强调“脱贫攻坚不仅要做得好,而且要讲得好”。脱贫攻坚取得重大胜利,正是对外传播的好议题。中国的脱贫攻坚成就要得到国际的认可,就要借助外宣媒介作为“传声筒”,将真实的扶贫故事和理念传播出去。展现真实多维的良好国际形象,提升国家影响力。

二、《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道框架建构策略

本研究选取了《人民日报》(海外版)2013年至2021年3月“脱贫攻坚”报道为研究对象,共提取有效样本929篇。笔者在新闻报道常见分析类目的基础上,结合学者臧国仁的“高中低”的框架层次,报道数量、报道视角、栏目、体裁、主题、结构以及稿件来源等7个类目以及测量维度的设置。笔者将收集的929篇新闻样本导入Divominer研究库中进行人工编码,生成各个类目的具体数量和发展趋势,作为本文研究的数据支撑,采用霍尔斯蒂系数进行测量,结果为0.93,符合统计学学科标准。最后根据数据特征分析提炼出《人民日报》(海外版)在不同层次下的报道框架策略。具体呈现如下:

(一)高层次新闻框架塑造策略:建构议题,凸显报道主旨

1.增加发声频率,集聚受众注意力

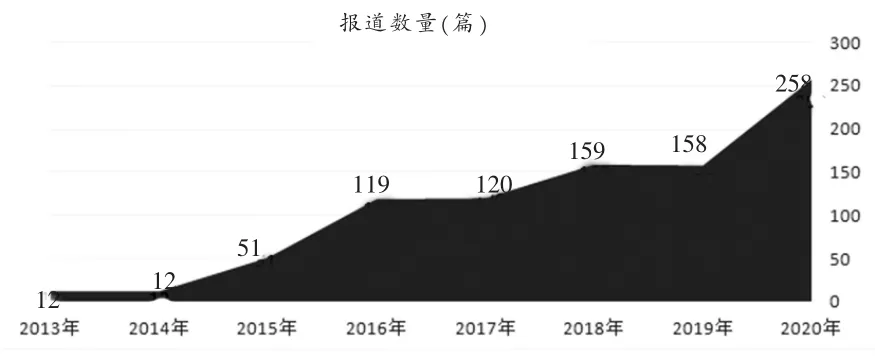

报道数量的增减体现了新闻议题的关注度和报道焦点的变化。据图1可知,《人民日报》(海外版)的脱贫攻坚报道数量虽然在个别年份有所下降,但在整体呈上升趋势,增长速度在2016年和2020年出现峰值。结合时代背景来看,除了2013年、2014年的实践探索期的报道数量较少,其余时期的报道数量呈现显著增长的状态,在“十三五”规划的提出、“脱贫攻坚战”收官之年等关键时间节点尤为突出。

图1 《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道各年份数量分布折线图

除统计各年份报道数量外,笔者还纵向对8年间《人民日报》(海外版)的报道样本数量以月份为标准进行整理,如表1所示。整体而言,每个月的报道数量较为平均,3月、10月、12月报道数量是平常数量的2倍以上,具备一定的规律性。

表1 《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道各月份报道 数量分布(2013年—2021年)

综合以上报道数据的呈现,可见海外版根据不同时期国家大政方针的整体规划和调整,增加脱贫攻坚报道数量赋予相关议题更高的可见度,集聚海外受众的关注焦点,达到宏观议题的对外传播目的。

2.报道主题多元,视角逐渐转换

《人民日报》(海外版)承担了重要的对外传播工作,其报道立场与我国主流意识形态和核心价值观密不可分,因此在报道呈现策略上会存在一定的倾向性,主要体现在报道主题的构建和视角的选取上。其中,政治主题样本数达491,经济主题样本数为189,文化主题样本数为125,社会主题样本数为93,生态和外交主题样本数分别仅为19和12。可见,政治、经济、社会、文化四大主题占据了样本总数的大部分,而非政治经济一元或二元的有限维度。

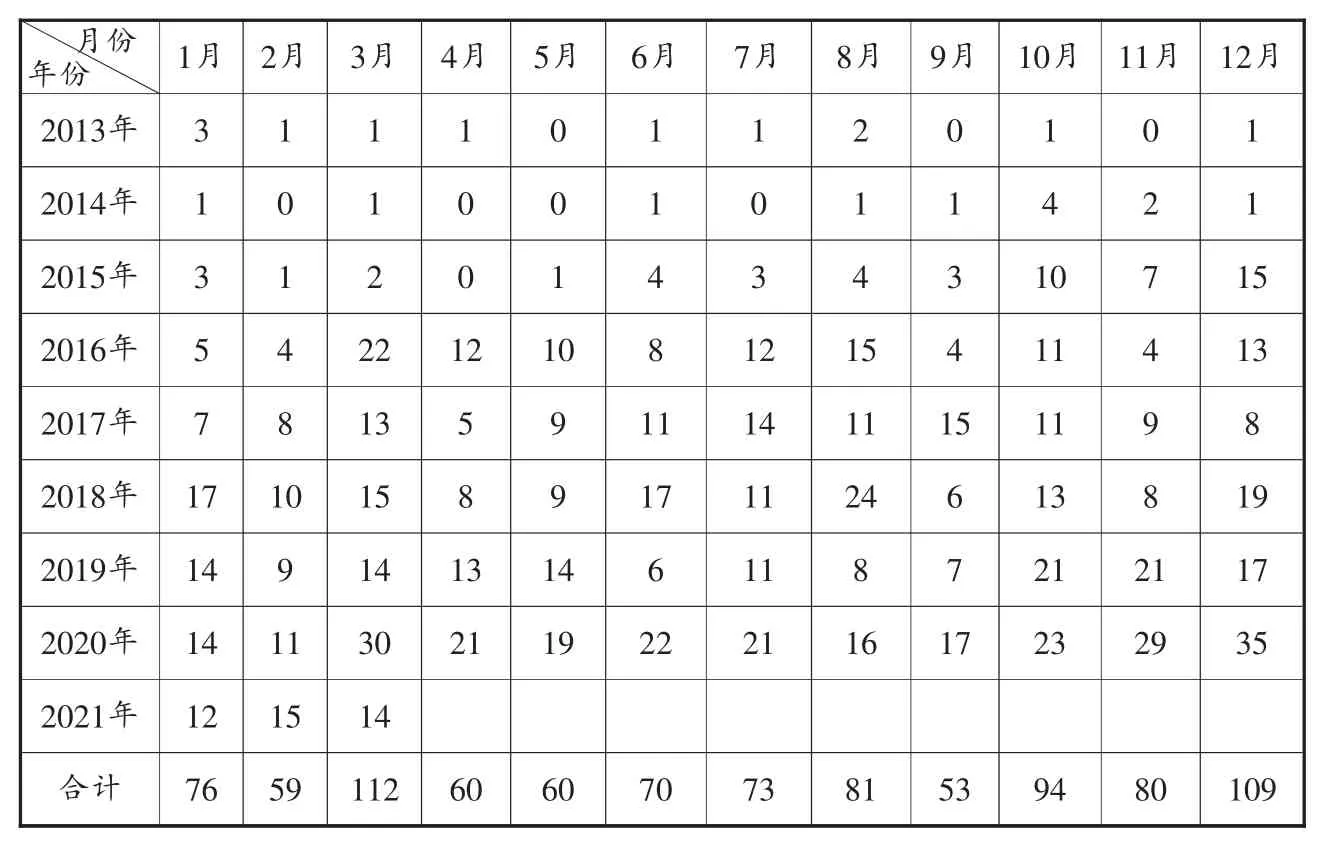

其次,据统计发现,2013年—2021年3月,《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道以政府视角为主,其占新闻报道样本的74%,较多着墨于党委政府的领导作为和政策解读。而百姓和专家学者视角占比分别仅为16%和10%。但笔者将报道视角以年份分布进行划分,统计出百姓视角的脱贫攻坚报道数量在各年份的占比,如图2所示,可以发现,海外版以百姓视角呈现的报道正在逐步增加。从一定程度上反映了中国的脱贫攻坚报道逐渐重视百姓视角,注重报道群众在脱贫攻坚过程中的体验和真实历程反映。

图2 《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道各年份报道视角分布(2013年—2021年)

综上所述,《人民日报》(海外版)的整体传播策略偏向多元化和故事化,实现主题和视角互补,达到1+1>2的效果。

(二)中层次新闻框架塑造策略:布局版面,强调新闻要素

1.版面设计丰富,来源权威性强

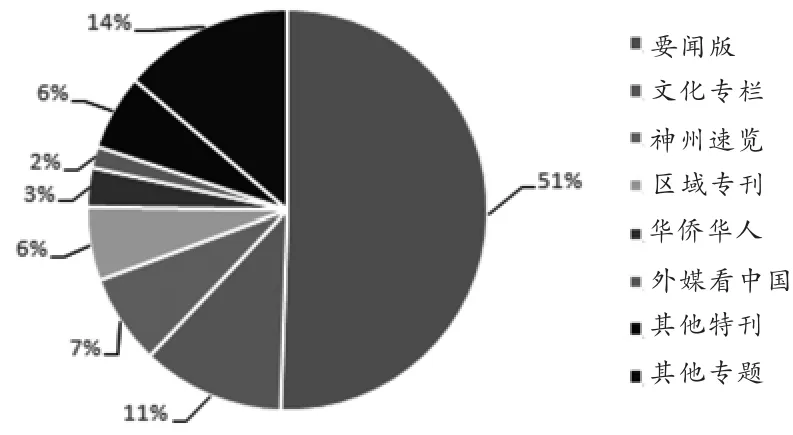

如图3所示,脱贫攻坚的报道版面设计丰富,反映了消除贫困是涉及多方面的综合性工程,且以图文并茂的形式进行呈现,用故事说理,自然地展现中国国家形象。

图3 《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道所在栏目分布饼状图(2013年-2021年3月)

另外,《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道多分布于要闻版面,突出新闻价值。可见,解决贫困问题属于对外报道的重要议题。因此赋予脱贫攻坚报道重要位置,借此突出反映我国脱贫攻坚进程中的焦点、亮点和重点。

其次,《人民日报》(海外版)由本报记者采写的脱贫攻坚报道占样本数的88%,来源权威、原创度较高。通过有信服力的一线素材,反映真实的百姓生活变化,生产原创、权威且有生命力的的系列新闻报道。

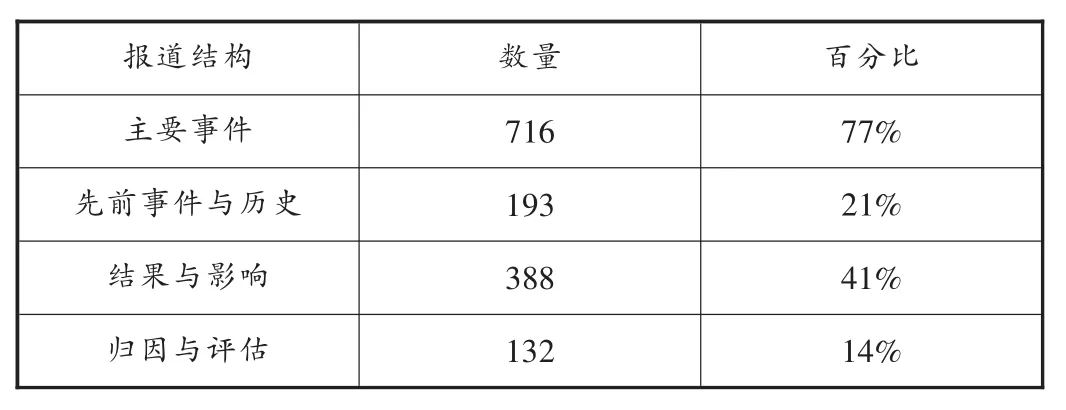

2.强化事实呈现,弱化主动评估

除了版面设计与来源选取,新闻框架的搭建还是客观事实的选择和整合,呈现出不同的报道结构从而突出某些新闻要素。本文在对样本进行分析处理过程中,按照学者臧国仁的中层次框架,从主要事件、先前事件与历史、结果与影响、归因与评估四部分做样本处理与分析。[2]

据表2所示,在报道结构中,主要事件占主导地位,共有716篇,占样本总数的77%。且多数采用通讯报道的形式,占用版面较多,注重直接引语的使用,以通俗易懂的话语反映整个中国脱贫进程的巨变。同时,弱化了主动的自我归因和评估,更多把观点隐藏在百姓生活变迁中,展现百姓生活的幸福感和安全感,或是通过引用“他国”视角下的点评进行正面形象的评估。

表2 《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道结构统计表(2013年—2021年3月)

(三)低层次新闻框架塑造策略:善用字词,搭建话语生态

1.善用名词动词,表达凝练主体明晰

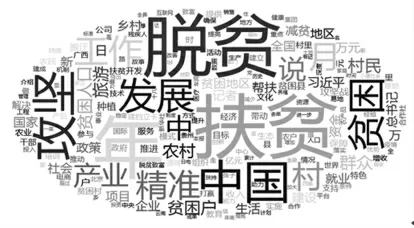

本文利用爬虫软件慧分词对统计好的929篇报道样本进行词频和语义分析,将无意义词汇剔除后,共得到32321个词汇,保留相关的名词、专有名词、动词、名动词和形容词,根据词频形成词云图,如图4所示。

图4 《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道词云图(2013年—2022年3月)

学者恩特曼认为,媒介为了深化主题,会通过筛选词汇或语句改变隐含价值和事实的呈现形式。[3]在《人民日报》(海外版)的报道中也巧妙地运用了词汇的属性搭配。据词云图4所示,《人民日报》(海外版)的报道中较少使用明显具有感情色彩的形容词,而是通过运用限制性的动名词对脱贫攻坚的举措、进展和成就进行客观报道,逐渐削弱宣传式的宏大叙事。高频名词“政府”“贫困户”反映出《人民日报》海外版脱贫报道聚焦点。

2.高频词汇共现,搭建特定话语生态

认知语言学中认为词汇具备激发听众大脑中的相关延伸框架的能力。通过有意识的筛选和高频组合就能够激活所期望的传播框架。[4]为了探究样本报道内容中的高频词之间的联系,本研究在对样本内容进行简单词频分析的基础上,剔除无意义干扰词汇后,进一步对出现次数≥100的高频词进行共词分析,并用Gephi软件绘制高频词共现图谱如图5所示:

图5 《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道高频词共现图谱(2013—2021年)

从图5可以看到,“习近平”“总书记”等代表国家领导人的词汇也与相关高频词汇密切连接,反映出我国以习近平同志为核心的党中央对中国减贫事业的高度重视,突出了党和政府在我国打好脱贫攻坚战中的重要领导作用。另外,除了“脱贫攻坚”“精准扶贫”等政策固定表述搭配外,“产业”“旅游”“资金”“种植”等涉及具体减贫举措的词汇与“贫困户”“贫困地区”具有高密度共现关系。这说明海外版脱贫攻坚报道中形象呈现是从实打实的减贫举措、从脚踏实地的一线故事中“看见”脱贫攻坚实效。

综上,海外版在报道词汇的使用和组合排列中,隐含了我国主流意识形态和价值观,通过词汇共现搭建语义网络,形成特定的话语生态。在共现频次的影响下,能由某一词汇自然而然能够联想到其他词汇,以此为基础在词汇之间的高密度共现下建立起一定的形象框架。

三、《人民日报》(海外版)脱贫攻坚报道中的中国形象呈现

国家形象是国家软实力的象征,是国际上了解、认可、评判一个国家的舆论焦点,国家形象的塑造与传播关乎国际影响力与竞争力的提升。作为一个宏大的话题,其内涵非常丰富,构成要素也是多维度多层次的。“脱贫攻坚”的成就对于中国的发展意义非凡,中国形成以脱贫攻坚为议题的对外叙事体系,能够将中国经验、中国文化贯穿脱贫攻坚的故事当中,在润物无声中彰显中国形象。

(一)“上下同心,尽锐出战”的团结互助形象

通过对报道的梳理和具体的文本分析,可知中国脱贫攻坚战不单单是国家与减贫对象的“独角戏”,而是全民参与、尽锐出战的“合奏曲”。本节主要围绕样本中所涉及报道扶贫主体进行分析,在生动、丰盈的人物的理念和行为的具体呈现中,探究其折射出的国家形象。

1.“党委领导,政府负责”的踏实可靠形象

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将扶贫工作放在了国家治理的重要位置,并将其作为国家建设的一个重要战略目标。脱贫攻坚战这八年间,《人民日报》(海外版)作为对外传播的重要窗口,对扶贫进程进行了一系列的报道,主要体现在报道党和政府对减贫事业的多方面投入、国家主要领导人对减贫工作的指导性讲话和领导人实地走访调研的现场报道三个方面。此类报道大多数采用通讯体裁,位于要闻版,且扶贫投入的报道时间集中于2013年—2014年,多数以直观数据呈现的方式进行报道,于字里行间中塑造出在党的领导下,政府负责、扶贫干部攻坚克难“上下一盘棋”的扶贫格局和踏实可靠的形象。

2.“社会帮扶,全民参与”的团结统一形象

由文本分析可知,脱贫攻坚战的伟大胜利是在党和政府的领导下书写的伟大奇迹,形成众多主体广泛参与的脱贫攻坚统一战线。《人民日报》(海外版)以多元视角记录了在八年间“全民参与,风雨同舟”的扶贫实践。对此类形象的报道彰显出社会团体自觉加入扶贫事业的主动作为、华人华侨为祖国脱贫攻坚战做出的积极贡献、贫困地区和贫困人口的默默努力。因此,《人民日报》(海外版)在对社会各界人士的扶贫实践的刻画中,聚焦于“创新增收,主动作为”的企业团体、“情系祖国,出资出力”的海外同胞、“努力奋斗,勤劳致富”的平凡百姓……所有人物的细致刻画共同汇聚成了中国协力攻坚共同致富的美好“画像”,展现中国举国上下同心协力、集中力量办大事的国家形象。

(二)“攻坚克难,不负人民”的责任担当形象

脱贫攻坚作为中国新时代国家叙事,整个战略制定既反映了中国坚持以人民为中心的社会主义道路优势,又体现了各阶层在国家脱贫战略的领导和调动下集中力量实现“脱贫路上一个都不能少”的制度优势。因此,政策的制定、调整以及落实过程的系列报道和解读也是不可忽略的新闻焦点,其中所塑造的国家形象同样值得重视。

1.“初心如磐,一心为民”的探索攻坚形象

对扶贫干部的报道塑造出“初心如磐,一心为民”的探索攻坚形象,具体体现在以下两方面:一是扶贫干部攻坚克难的实践探索。如《“互联网+扶贫”帮贫困户增收》中的苗族自治县刘县长为了带领贫困户增收扶贫,积极探寻帮扶网络化、多样化,亲自试水网络带货,为更多贫困县城提供了新模式和新样本。二是扶贫干部坚守初心的无私奉献。《脱贫攻坚战中的大爱故事》中的扶贫干部杨细芬,为摸清全村1311户情况,她仅靠一辆电动车,日夜兼继,走街串户,走访调研,学习政策。完美完成扶贫任务的同时赢得了村民的爱戴。

2.“扶智治愚,精准滴灌”的高瞻远瞩形象

在党和政府的精准扶贫之下,人民群众实现了精神与物质的双重富足。报道塑造了“扶智治愚,精准滴灌”的高瞻远瞩形象,具体表现为两方面:一是对党和政府的扶贫政策和战略部署的解读。例如,报道《扶贫需要下“针”功夫》中记录了习近平总书记将扶贫工作比喻为针线功夫,指出未来的扶贫工作要做好“针”功夫,激发群众自身致富能力,才能将脱贫攻坚战打赢又打好。二是精准扶贫下的贫困地区整体面貌的变化。例如《穷,就从根上拔》中,记者记录了“精准扶贫”后,十八洞村整体面貌的变化:砂石泥土路变平整的双车道水泥路,茅厕变抽水马桶,无线网络覆盖全村等生活物质上的巨变。除此之外,更大的变化是村民们在思想和精神上的率先脱贫,十八洞村在政府领导下,实现了“要我脱贫”转向“我要脱贫”的思想转变。

(三)“精准务实,开拓创新”的积极发展形象

脱贫攻坚发展成果不仅要用数字呈现,更要全方位多角度展现“精准务实,开拓创新”的成果。《人民日报》(海外版)主要从特色经济、繁荣文化两方面构建传统与现代融合、经济与生态扶贫并行的发展形象。

1.“与时俱进,因地制宜”的特色经济形象

经济基础决定上层建筑,脱贫攻坚的胜利最直观的表现就是在经济水平上的提升。在样本统计中,经济主题数量仅次于政治主题,关乎脱贫议题的经济报道塑造出“与时俱进,因地制宜”的特色经济形象,具体体现如下:

首先,报道因地制宜的产业发展。依据当地的地理位置、生态环境等进行相应的产业规划。例如在《广西马山以前因山而贫,现在因山而富、因山而旺“体育+”让大山活了》报道中,广西马山因地制宜形成“体育+文旅+扶贫+县域发展”的产业扶贫模式,通过系列产业打开更多致富思路,实现脱贫摘帽。其次,报道贫困地区与时俱进的现代化进程。《网络扶贫 致富路更宽》报道中则记述了“知名”的深度贫困地区探索“互联网+精准扶贫”的模式,乘上时代的“直播带货”之风,将“山货”“土货”销售得更久、更远。

2.“历史悠久,独特多元”的繁荣文化形象

在脱贫攻坚战略发展进程中,保留原生态传统村落,古老的传统工艺和生产方式,在弘扬民族传统文化的同时,也保护非物质文化遗产,更保护了绿水青山自然环境。

《人民日报》(海外版)文化扶贫报道主要围绕两个方面展开:第一,报道当地特色文化扶贫产业。主要报道贫困地区以文化影响力销售当地文化产品,助力当地百姓增收,带动整体经济发展。第二,报道当地文化扶贫模式的实践探索。例如在《学刺绣助脱贫》报道中,云南省招商合作局深入挖掘当地民族文化刺绣特长,邀请刺绣公司开展专业培训,通过“公司+农户”的模式,创新实现致富双赢。

以上文化扶贫报道既展现了以文化扶贫为主要发展战略的成功,更让海外受众从非遗工艺、传统文化项目和非遗习俗中体会到中华民族传统文化的绚丽多彩和博大精深,彰显着中国强大的文化自信。

(四)“开放共享,互利共赢”的友好大国形象

中国在脱贫攻坚进程中所取得的成就,不仅彰显了“以民为重”的中国特色社会主义制度的优越性,更为全球的减贫治理带来了希望和信心。在《人民日报》(海外版)的报道中,从国内和国际两个维度出发,构建出“开放共享、互利共赢”的友好大国形象。

1.“积极总结,共享智慧”的世界担当形象

共同富裕是中国特色社会主义的根本原则。要积极总结减贫经验,让世界人民感受到中国的“脱贫攻坚”不仅是一个国家的伟大奇迹,也能为其他国家提供有益借鉴。

第一,总结普适性减贫策略。《中国减贫行动 更好保障人权》邀请多位专家学者,解读中国在消除贫困方面所做出的努力和尝试。第二,展现生活变迁,鼓舞脱贫士气。如《脱贫攻坚彰显中国力量(砥砺奋进的5年)》从百姓视角出发,通过百姓的个人生活变迁反映整个脱贫攻坚进程中国家的变化,用实实在在的成绩证明中国的脱贫经验值得世界学习。第三,宣传扶贫议题的影视作品。向海外读者介绍我国扶贫文艺作品,丰富其研究的素材与形式。

通过以上报道,让世界人民感受到中国的“脱贫攻坚”不仅是一个国家的伟大奇迹,也能为其他国家提供有益借鉴。同时,系列报道还彰显了中国致力于消除贫困,带领人民奔向小康的决心,更构建出加速世界减贫进程,共享中国智慧的世界担当形象。

2.“减贫榜样,全球点赞”的优质国际形象

《人民日报》(海外版)还特别开辟版面“外媒看中国”,增加海外媒体或个体对中国减贫实践的认知和叙述的复合视角。经样本分析发现,相关报道主要有两类形式:

第一,引用外媒报道,直接呈现海外评价。引用国外官方媒体对中国脱贫成就的评价与经验总结,如《中国扶贫脱贫进入攻坚阶段(海外声音)》等报道中直接引用了英国《经济学人》等外媒对中国减贫实践的客观报道。这些外媒对中国脱贫实践给予极高评价,认为中国的成就推动了整个世界减贫事业的发展,并且表示对中国下一步攻坚克难的“针对性”政策充满期待。

第二,采访外国政要,呈现多元认知和评价。例如《中国减贫经验给世界以信心》中,以专访的形式采访了菲律宾国家减贫委员会秘书长,在报道中其对中国的减贫成果高度认可,表示希望通过向中国学习,带动他们国家的减贫事业。《人民日报》(海外版)也会使用直接或间接引语的方式呈现海外人民对我国脱贫攻坚战的认知。

上述新闻报道以引用转载和采访的方式,以海外官方媒体和海外专家学者对中国脱贫攻坚战的评价和认知,反映出国际对于中国的减贫成就整体呈现正面积极的学习态度,并且在字里行间给予高度评价,构建出全球点赞、减贫标杆的良好形象。

四、启示

《人民日报》(海外版)通过书写中国脱贫故事,展示立体多维国家形象,提供了学习和借鉴的样本。在未来的具体发展策略上,应更加聚焦百姓小故事,反映大民生;通过与多种媒体形成链接,注重图像叙事,在叙事上有讲好中国脱贫故事的主体意识,主动传播作为,精准传播,提升国家形象,减少认知偏差。