润燥止痒胶囊联合抗组胺药治疗慢性荨麻疹的系统评价Δ

2022-12-19杨锐锋黄雨欣綦向军莫嘉浩陈奇祺侯靖萱陈达满陈慧聪

杨锐锋,黄雨欣,綦向军,莫嘉浩,陈奇祺,侯靖萱,陈达满,刘 滨,陈慧聪,林 颖

(1.北京中医药大学中医学院,北京 102488; 2.广州中医药大学第五临床医学院,广州 510006; 3.广州中医药大学第一临床医学院,广州 510405; 4.广州中医药大学第二临床医学院,广州 510006; 5.黑龙江中医药大学人文与管理学院,哈尔滨 150040; 6.广州中医药大学第四临床医学院,广州 510006; 7.广东省中医院大学城医院皮肤科,广州 510006; 8.广东省中医药防治难治性慢病重点实验室,广州 510006)

慢性荨麻疹(chronic urticaria,CU)是一种临床表现为突发风团、皮肤瘙痒,且反复发作每周至少2次并连续6周以上的常见慢性过敏性皮肤病[1]。CU的病因复杂常难以确定,发病机制尚不明确,部分发病与非变应性过敏反应和自身免疫反应相关[2]。CU可发生于任何年龄段人群,女性发病率高于男性,目前尚缺乏全国大样本调查数据,CU发病率有持续升高的趋势[3-5]。目前,西医治疗CU主要使用抗组胺药、奥马珠单抗和糖皮质激素等,存在明显的不良反应,且停药后复发率较高[6]。CU容易反复发作且迁延难愈,虽然不会威胁到患者的生命,但是对患者的身心健康和生活质量产生巨大影响[7]。中医学将荨麻疹归类于“瘾疹”和“风疹”范畴,发病与体虚外感、饮食失宜、情志不畅等密切相关[8]。荨麻疹的中医证候分类不一,可分为风热犯表、风寒束表、胃肠湿热、血虚风燥等型,有学者认为慢性者以血虚风燥多见[9]。润燥止痒胶囊(国药准字Z20025030)为治疗CU的常用中成药,由何首乌、制何首乌、生地黄、苦参、桑叶和红活麻6味药组成,能养血滋阴、祛风止痒,对血虚风燥型CU有一定疗效[10]。近年来,有采用润燥止痒胶囊治疗CU的研究但未见相关Meta分析报道,故本研究对润燥止痒胶囊治疗CU进行Meta分析,以评价其有效性和安全性。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

1.1.1 研究类型:临床随机对照试验。

1.1.2 研究对象:CU患者,不包括其他类型如诱导性荨麻疹患者,西医诊断标准符合《荨麻疹诊疗指南(2007版)》[11]、《临床皮肤病学》[12]、《皮肤性病学》[13]和诊疗指南等相关标准,中医诊断标准符合《中医病症诊断疗效标准》[14]的相关标准。

1.1.3 干预措施:对照组采用抗组胺药治疗,研究组在对照组基础上加用润燥止痒胶囊,剂型、剂量不限。

1.1.4 结局指标:主要结局指标包括总有效率、不良反应率和复发率;次要结局指标包括白细胞介素4(IL-4)水平变化值、免疫球蛋白E(IgE)水平变化值。疗效评价参考《中国荨麻疹诊疗指南(2014版)》[15]和《现代皮肤病性病诊疗手册》(第2版)[16]规定的荨麻疹病情活动评分评价瘙痒程度、风团数目和大小等症状,采用4级评分法以及症状体征下降指数(SSRI)为评价标准,SSRI=(治疗前症状积分-治疗后症状积分)/治疗前症状积分×100%。总有效率包括痊愈率、显效率和有效率,总有效率=(总病例数-无效病例数)/总病例数×100%;复发率=复发病例数/总病例数×100%。

1.1.5 排除标准:重复文献;描述错误随机分组方法的半随机对照试验;研究组和对照组干预措施有联合其他药物;结局指标不符或存在统计学错误;无法获取全文或数据不全;非中文或英文文献。

1.2 文献检索方法

计算机检索中国知网、中国生物医学文献数据库、万方数据库、维普数据库、PubMed、Embase、the Cochrane Library和Web of science共8个数据库。中文数据库检索以“慢性荨麻疹”“润燥止痒胶囊”为主题词,自由词包括“风疹”“瘾疹”;英文数据库检索以“Chronic Urticaria”“Runzao Zhiyang Capsule”为主题词,自由词包括“Chronic Spontaneous Urticaria”“Spontaneous Urticaria, Chronic”“Idiopathic Chronic Urticaria”“Autoimmune Urticaria”和“Chronic Autoimmune Urticaria”。同时手动检索纳入文献的参考文献等进行补充检索,检索时限均为建库至2021年6月。

1.3 文献筛选、数据提取和质量评价

通过剔重、阅读题目及摘要、阅读全文,对文献进行逐级筛选。数据提取内容主要包括:(1)基本信息,如文献题目、第一作者和发表时间等;(2)研究对象的基线特征和干预措施;(3)质量评价的关键要素;(4)结局指标。纳入研究的质量评价采用Cochrane偏倚风险评估工具,对纳入文献的随机序列产生、分配隐藏、实施偏倚、测量偏倚、随访偏倚、报告偏倚和其他偏倚共7个方面进行评判,评判为“低风险”“高风险”或“未知风险”。以上由2名研究人员各自独立完成,如有分歧,进行讨论或交由第三者裁定。

1.4 统计学方法

采用RevMan 5.3软件进行Meta分析和Stata 15.1软件进行发表偏倚Egger检测。当P>0.1,I2<50%时,采用固定效应模型;反之,则选用随机效应模型,异质性差异较大时采用亚组分析或敏感性分析以降低其影响。二分类变量采用相对危险度(RR)及其95%CI表达,连续性变量采用均数差(MD)或标准化均数差(SMD)及其95%CI表达。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 文献检索结果

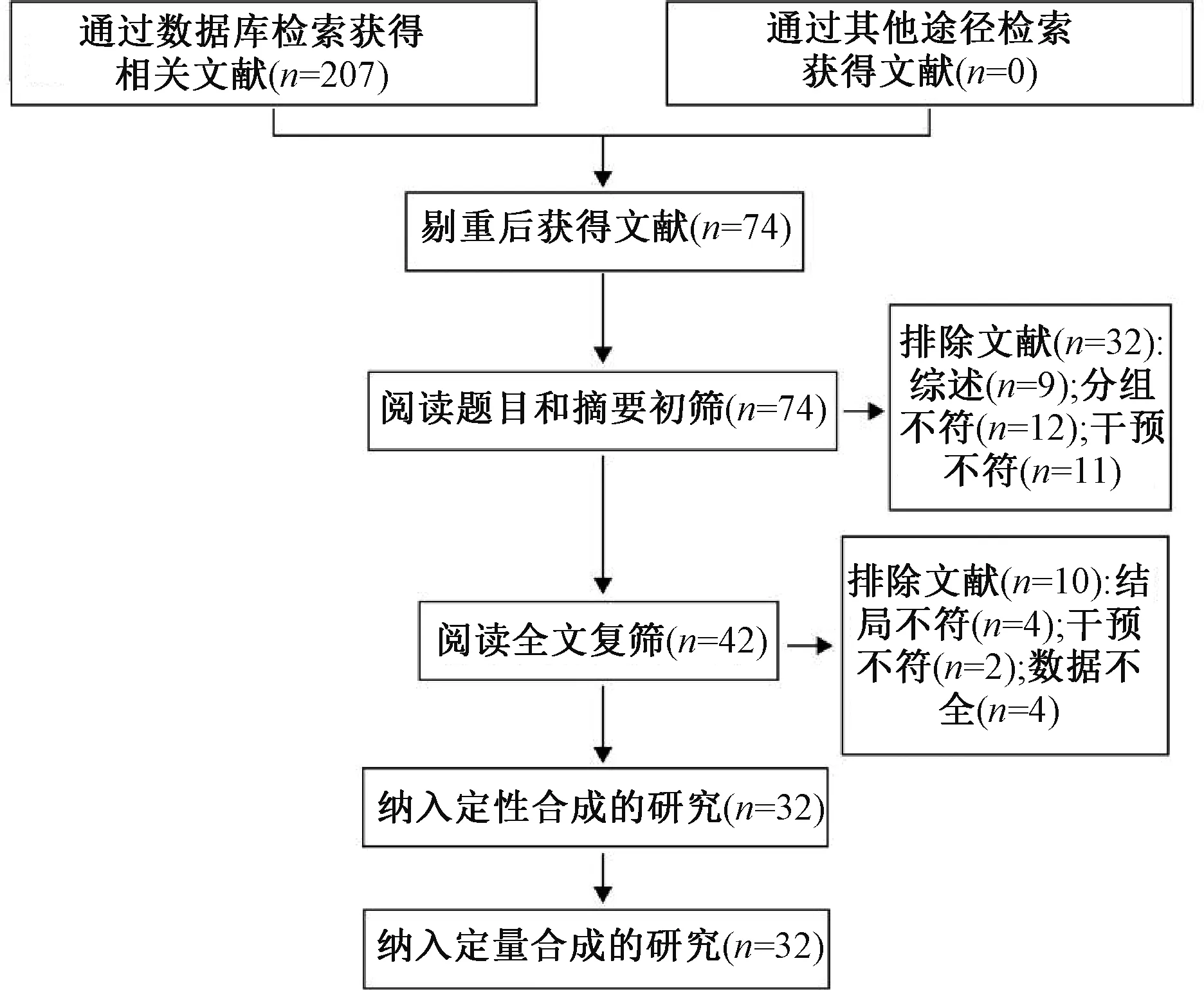

通过各数据库初检共获得207篇文献,未找到相关外文文献,均为中文文献(万方数据库64篇,中国知网57篇,维普数据库51篇,中国生物医学文献数据库35篇);经逐级筛选后,共纳入32篇文献[17-48]进行Meta分析,见图1。

图1 文献筛选流程Fig 1 Literature screening process

2.2 文献基本信息

32篇文献共纳入3 061例CU患者,其中研究组共纳入1 547例患者,对照组共纳入1 514例患者;对照组患者采用氯雷他定、地氯雷他定、枸地氯雷他定、依匹斯汀、咪唑斯汀、依巴斯汀、西替利嗪、左西替利嗪、奥洛他定和非索非那定等抗组胺药治疗,研究组患者在对照组用药基础上联合润燥止痒胶囊治疗。纳入研究的基本特征见表1。

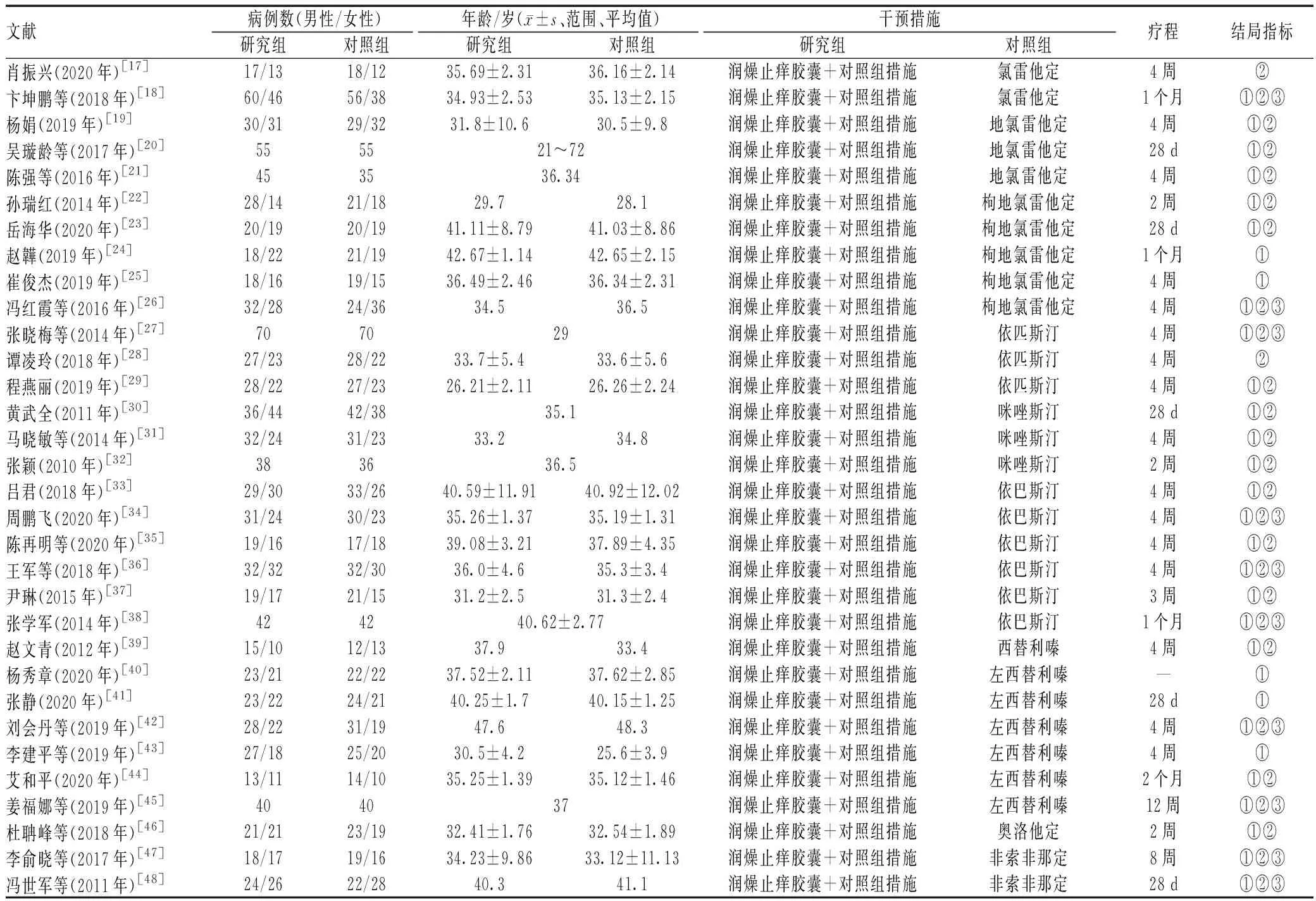

表1 纳入研究的基本特征Tab 1 Basic characteristics of included literature

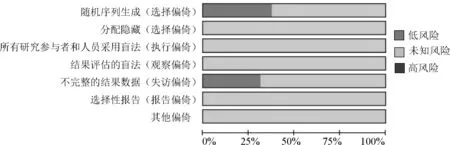

2.3 文献质量评价

纳入的32篇随机对照试验文献中,随机分组方法方面,有8篇[17,21,28-29,35-36,41,47]采用随机数字表法,1篇[23]采用随机编号信封法,1篇[37]采用双盲法,1篇采用[38]随机对照分组法,其余虽有随机分组但未具体描述方法;随访偏倚方面,有10篇[18,26-27,34,37-38,42,45,47-48]报告了随访远期疗效或明确提到脱落原因;而分配隐藏、实施偏倚、测量偏倚以及其他偏倚均未提及。纳入文献的偏倚风险见图2。

图2 纳入文献的偏倚风险图Fig 2 Literature bias risk graph

2.4 Meta分析结果

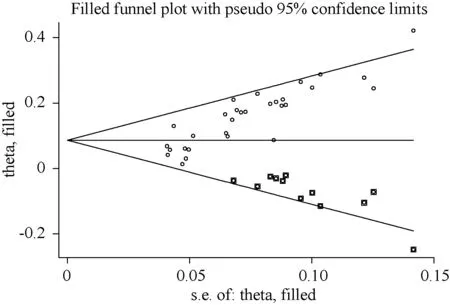

2.4.1 总有效率:30项研究[18-27,29-48]报告了总有效率。研究间异质性差异较小(P=0.005,I2=45%),采用固定效应模型、RR及其95%CI表达,结果显示,研究组患者的总有效率高于对照组,差异有统计学意义(RR=1.16,95%CI=1.13~1.19,P<0.000 01),见图3。亚组分析结果显示,地氯雷他定亚组(RR=1.10,95%CI=1.04~1.17,P=0.002,I2=25%)、枸地氯雷他定亚组(RR=1.26,95%CI=1.16~1.37,P<0.000 01,I2=0%)、依匹斯汀亚组(RR=1.16,95%CI=1.06~1.29,P=0.002,I2=39%)、依巴斯汀亚组(RR=1.20,95%CI=1.13~1.27,P<0.000 01,I2=49%)和左西替利嗪亚组(RR=1.21,95%CI=1.13~1.30,P<0.000 01,I2=0%)中,研究组与对照组患者总有效率的差异均有统计学意义;咪唑斯汀亚组、非索非那定亚组中,研究组与对照组患者总有效率的差异均无统计学意义(P>0.05);氯雷他定亚组、西替利嗪亚组和奥雷他定亚组仅为单个研究,故不予讨论,见图3。发表偏倚漏斗图像不对称,见图4。采用Stata 15.1的Egger检验进一步检测是否存在发表偏倚,结果显示,P<0.05,偏倚的95%CI为2.53~3.98,提示存在发表偏倚。运用非参数剪补法后共补充了10篇文献,剪补前结果为RR=1.12(95%CI=1.10~1.15),P<0.000 01;运用剪补法修正后得RR=1.09(95%CI=1.07~1.11),P<0.000 01;剪补前后研究组与对照组患者总有效率的差异均有统计学意义,提示结果较稳定,见图5。

图3 两组CU患者总有效率比较的Meta分析森林图Fig 3 Meta-analysis of comparison of total effective rate between two groups

图4 总有效率的发表偏倚漏斗图Fig 4 Funnel plot of publication bias of total effective rate

图5 总有效率的非参数剪补法图Fig 5 Non-parametric shear and supplement method of total effective rate

2.4.2 不良反应发生率:27项研究[17-23,26-39,42,44-48]报告了治疗过程中出现的不良反应。其中1项研究[46]仅描述研究组和对照组患者均没有出现不良反应;其余研究具体描述了不良反应的类型及病例数,研究间无异质性(P=0.75,I2=0%),采用固定效应模型、RR及其95%CI表达,结果显示,研究组患者的不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(RR=0.49,95%CI=0.40~0.61,P<0.000 01),见图6。

图6 两组CU患者不良反应发生率比较的Meta分析森林图Fig 6 Meta-analysis of comparison of adverse drug reactions between two groups

2.4.3 复发率:10项研究[18,26-27,34,36,38,42,45,47-48]报告了复发率。研究间无异质性(P=0.78,I2=0%),采用固定效应模型、RR及其95%CI表达,结果显示,研究组患者的复发率低于对照组,差异有统计学意义(RR=0.42,95%CI=0.31~0.57,P<0.000 01),见图7。

图7 两组CU患者复发率比较的Meta分析森林图Fig 7 Meta-analysis of comparison of recurrence rate between two groups

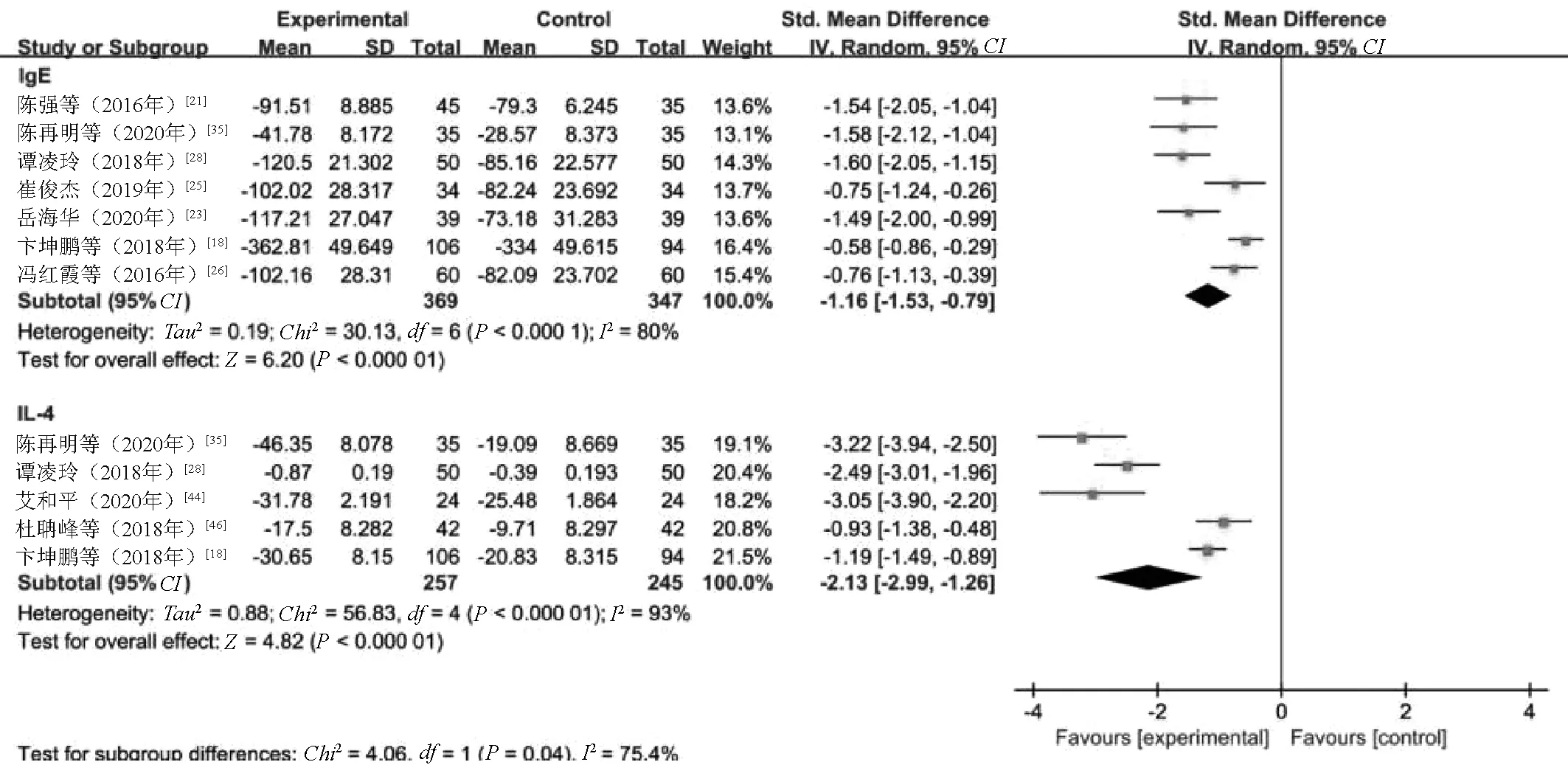

2.4.4 血清IgE和IL-4水平变化值:7项研究[18,21,23,25-26,28,35]报告了血清IgE水平变化值,研究间异质性较大(P<0.000 1,I2=80%),采用随机效应模型、SMD及其95%CI表达,结果显示,研究组方案降低IgE水平的效果优于对照组,差异有统计学意义(SMD=-1.16,95%CI=-1.53~-0.79,P<0.000 01);5项研究[18,28,35,44,46]报告了血清IL-4水平变化值,研究间异质性较大(P<0.000 01,I2=93%),采用随机效应模型、SMD及其95%CI表达,结果显示,研究组方案降低血清IL-4水平的效果优于对照组,差异有统计学意义(SMD=-2.13,95%CI=-2.99~-1.26,P<0.000 01),见图8。

图8 两组CU患者IgE、IL-4水平变化值比较的Meta分析森林图Fig 8 Meta-analysis of comparison of changes of IgE and IL-4 levels between two groups

3 讨论

中医学认为,润燥止痒胶囊中的生地黄滋阴凉血,何首乌养血祛风,苦参清热燥湿,桑叶疏散润燥,红活麻祛风除湿,共奏养血滋阴、祛风止痒之功,取“治风先治血,血行风自灭”之意。现代药理学研究发现,生地具有抑制变态反应和皮质激素样免疫作用[49];苦参素可降低过敏介质的释放,氧化苦参碱具有阻止肥大细胞脱颗粒释放组胺的作用[50];何首乌的成分、桑叶水提取物有抗炎、调节免疫的作用[51-52];红活麻提取物LWB-6有镇痛抗炎和体外免疫抑制作用[53]。中药调节CU免疫机制尽管机制和途径不同,但可减少对肥大细胞的刺激,减少炎症反应的发生。中药可直接或间接减少IgE等免疫因子的释放,能够升高患者补体C3、C4水平,减少过敏毒素的释放[54]。故有必要对润燥止痒胶囊治疗CU的疗效和安全性进行系统评价。

Meta分析结果显示,润燥止痒胶囊联合抗组胺药治疗CU的疗效优于单纯使用抗组胺药,不良反应率和复发率低于单纯使用抗组胺药。亚组分析进行具体药物疗效对比,结果显示,地氯雷他定、枸地氯雷他定、依匹斯汀、依巴斯汀和左西替利嗪联合润燥止痒胶囊对比单纯使用对应抗组胺药疗效肯定,而咪唑斯汀、非索非那定、氯雷他定、西替利嗪和奥雷他定联合润燥止痒胶囊的疗效有待商榷,需要更多研究加以证明。

本研究存在一定的局限性,如纳入研究均为中文文献,质量普遍较低,存在较大偏倚风险;疗效评价标准具体等级划分有差异,可能造成总有效率的偏倚;中医讲究辨证论治,润燥止痒胶囊适用于血虚风燥型CU患者,而纳入研究中仅2项[28,47]明确指出辨证为血虚风燥证;未对不良反应的具体类型和具体药物间的结果进行亚组分析。综上所述,由于以上因素影响Meta分析结果的可信度,结果需谨慎看待,今后仍需纳入更多大样本、多中心和高质量的临床研究,以更好地为润燥止痒胶囊治疗CU的有效性和安全性提供循证参考。