吉林省吉林市东团山遗址2015—2017年发掘收获

2022-12-19东北师范大学历史文化学院吉林省文物考古研究所吉林市博物馆吉林市文物保护中心

东北师范大学历史文化学院 吉林省文物考古研究所 吉林市博物馆 吉林市文物保护中心

〔内容提要〕 2015—2017年,吉林省文物考古研究所等单位对吉林市东团山遗址开展了主动性考古发掘工作。本次发掘共揭露西团山、夫余及高句丽三期遗存。明确了东团山遗址平地城南城墙、东城墙南段的走向及结构。城内发现了夫余时期的大型建筑。确认了东团山遗址平地城的始建年代不晚于西汉中期。为进一步探讨夫余早期王城问题提供了线索。

东团山遗址位于吉林省吉林市丰满区永安二队,西侧紧邻松花江,东北距龙潭山山城约2.5千米,东南距帽儿山墓地约1千米(图一)。遗址由山城和平地城两部分组成。山城位于遗址西北部的一座海拔高度为252米的椭圆形山丘之上,现存三道城墙,城墙间距20~30米不等。山城在《盛京等处战迹图》《盛京通志》中有记载,称为鄂谟城、伊兰茂城或一拉木城。平地城又称南城子城址(为行文简便,下文均将东团山遗址平地城称为南城子城址),位于山城东南部的台地之上,由李文信发现于20世纪三四十年代,当时认为是一座方形城址,并考证其为渤海涑州城①。20世纪80年代,吉林市博物馆董学增、武国勋等对该城址进行了实测,认定南城子城址为一座近圆形城址,周长1050米(不含东团山山体部分),南北两门,南门宽16米,北门宽44米,城址南部存在一处高台,应为衙署位置,同时提出东团山遗址平地城为夫余国前期王城的观点②。上述关于东团山遗址平地城的平面形状、年代、性质等问题的结论均通过地面调查得出,未经考古发掘验证,鉴于此,吉林省文物考古研究所会同吉林市文物管理处(现吉林市文物保护中心)、吉林市博物馆、吉林市满族博物馆、吉林市文庙博物馆等单位于2001年、2002年、2007年及2015—2017年对该遗址开展了系统的考古调查、勘探、测绘及发掘工作。

图一 东团山遗址位置示意图

通过2001年、2002年及2007年的工作,明确了山城第二道城墙的建筑年代为高句丽时期,确认了南城子城址平面形状为椭圆形;城内发现了西团山文化、汉魏时期和明代遗存;通过对城墙的局部解剖,认定城墙分为早晚两期,早期为逐层夯筑,晚期为黄土堆筑,建筑年代为西汉至魏晋时期③。

2015—2017年,集中对南城子城址开展了考古调查、勘探、航空遥感测绘和考古发掘工作。对城址的布局、城墙结构及城址的始建年代均有了新的认识,现将主要工作成果介绍如下。

一、城址布局

城址平面呈椭圆形,整体高出城外地表2~3米,周长1380米(不含东团山山体部分),城墙南段及东南段在地表隐约可见,高出城内地表约0.5米,经发掘和勘探确认城墙南段及东南段共计287米(图二)。城墙北部已经完全被现代村庄叠压,城墙在地表未见迹象。

图二 东团山遗址平地城平面图

南侧豁口处经过发掘确认夯土连续,未见城门迹象,应为后期人类活动拆毁城墙形成的豁口。北侧豁口叠压于现代村庄之下,地表未见明显的迹象,未开展勘探和发掘工作,情况不明。

城址南部高台为一处自然高地,顶部经平整后作为建筑基址,其上发现有磉堆、砖瓦等建筑迹象及建筑构件。由于未对高台完全揭露,高台的范围和高度尚不明确。

台基上建筑破坏严重,其中保存最好者为F3,残存东西两排磉墩。磉墩排列规则,东侧残存9个,西侧残存1个,两排磉墩间距3.08米,东侧一排磉墩间距1.96~2.24米(图三)。

图三 F3平面图

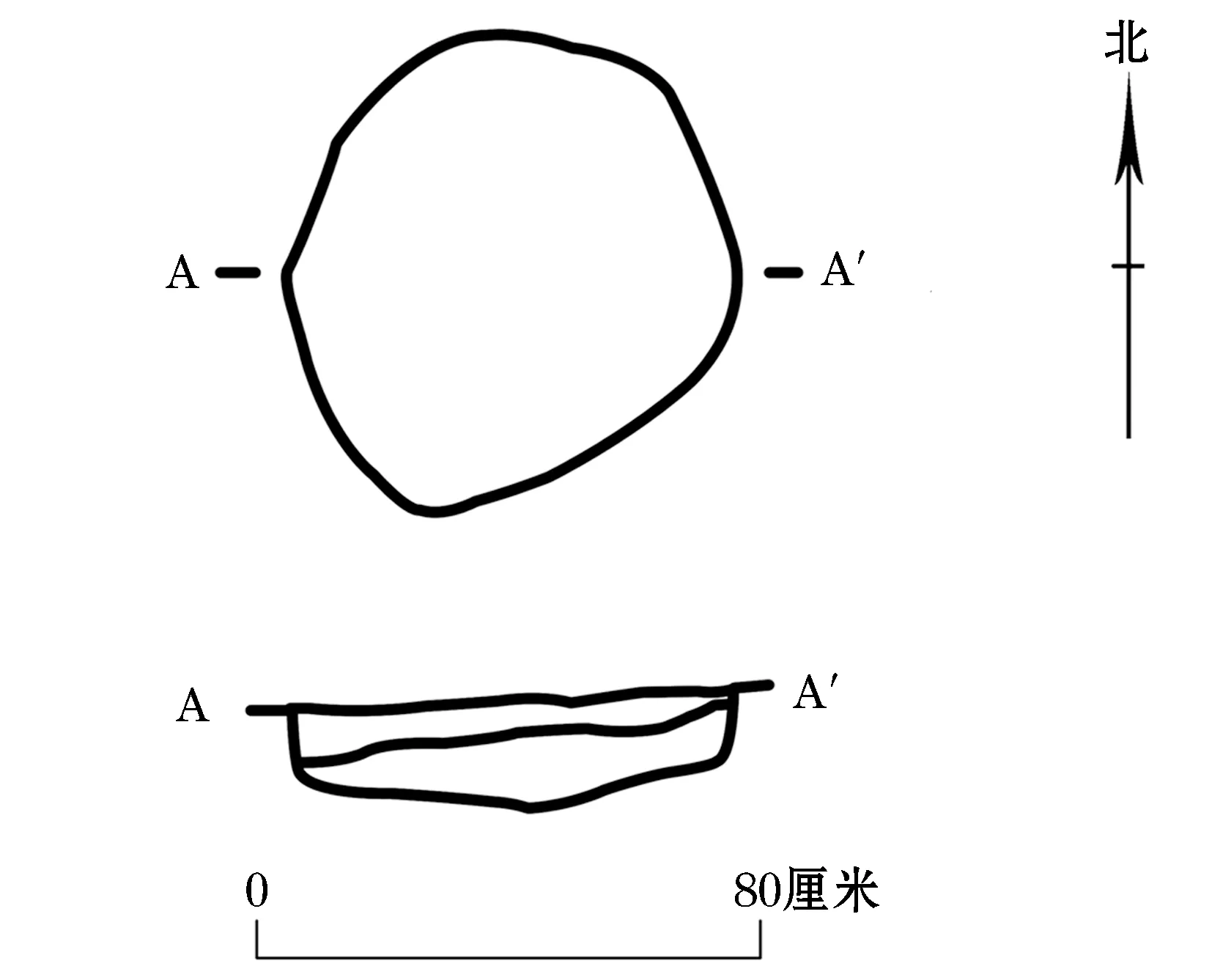

磉墩上部破坏严重,均只残存埋深部分,残深约30厘米。磉墩的具体做法为:先在地面挖出直径65~80厘米的圆坑,坑内下部填充沙粒,上部填充细碎的石子(图四)。

图四 F3SD6平剖面图

其余建筑均难以辨明整体形制,大多仅残存零散的磉墩(编号SD11~SD18)。磉墩做法与F3磉礅相似,不同的是坑内多填充石块,个别磉墩上可见础石,础石多由石板制成(图五)。

图五 SD11

二、墙体结构

墙体可以分为早晚两期。早期墙体城址内侧起建于古河道之上,下挖河道形成深约45厘米的基槽,城址外侧墙体直接起建于生土之上,未见基槽。墙基宽约15~20米,残高2~2.7米,墙体为黄土分块版筑,夯层清晰,夯土内掺杂有白色的黏合剂(图六、图七)。

图六 南城墙剖面图

图七 南城墙剖面(局部)

晚期墙体为灰土堆垫,系人为将早期墙体与城内高台之间的低地垫平后在原城墙位置有意识垫高而成,并非单独修建的墙体,“墙体”与城内垫土极难区分(图六)。

三、城内文化遗存

城内文化遗存可分为三期。

1.西团山文化遗存

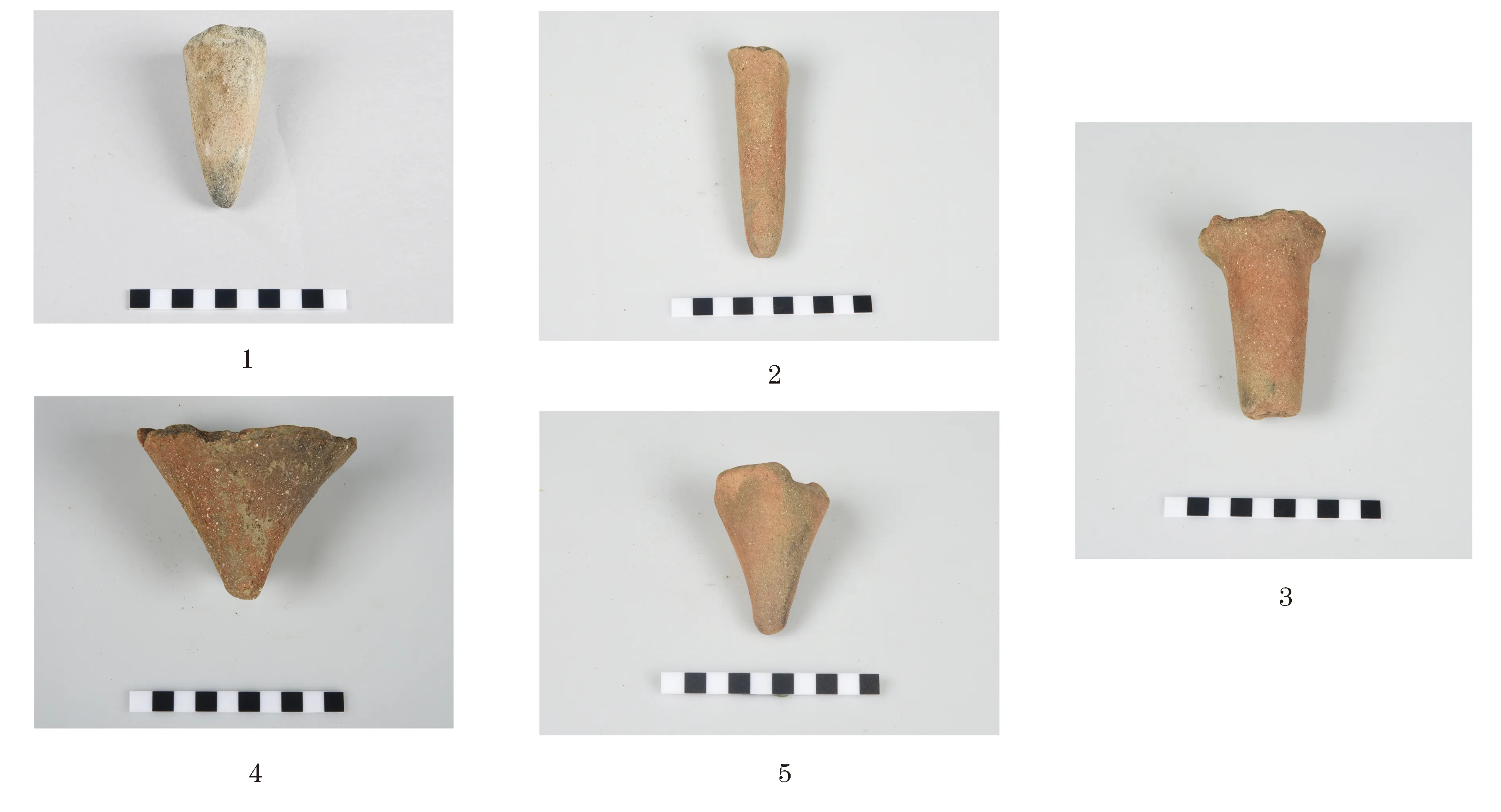

该期遗存遗迹见有2座石棺墓。遗物仅见陶器残片,多混出于晚期地层中。陶器均为夹细砂红褐陶,主要有鼎足、鬲足等(图八)。

图八 西团山文化遗物

2.夫余遗存

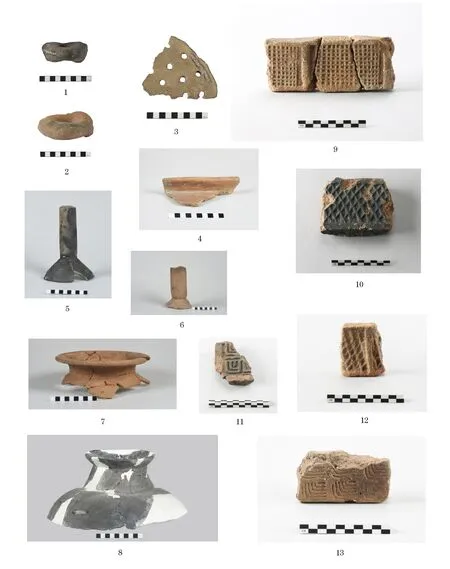

该期遗存遗迹比较丰富,主要有灰坑、灰沟、房址等。遗物以陶器为主,另有少量铁器及砖、瓦等建筑构件(图九)。根据陶质的不同可将陶器分为夹砂陶和泥质陶两类。夹砂陶根据沙粒大小可分为夹粗砂和夹细砂两类,大型陶器多夹粗砂,小型陶器多夹细砂。陶色以红褐色为主,另有一定数量的黄褐陶、灰褐陶及黑皮陶,多数器物器表颜色斑驳不均。制法均为手制,从部分器物的断茬处可以看出该类器物多采用泥圈套接法,多下圈压上圈。夹砂陶均为素面,部分器物虽然所含沙粒粗大,但器表比较光滑,应为胚体成形后在器表涂抹较细的泥浆而成,部分黑皮陶经磨光处理,通体光亮。可辨器形主要有豆、折沿罐、矮领罐、壶、盆、甑等。器耳多为环状耳,除直接贴塑于口沿下方的小型环耳为竖耳外,其余均为横耳。泥质陶陶质细腻,质地坚硬,火候较高。陶色有灰黑色、灰色及黄褐色等。纹饰有拍印方格纹、菱形纹等。制法有手制及轮制两种,手制器口沿部分多经轮修。轮制陶器在器表可见轮痕,部分器底可见线割时留下的涡纹。

图九 夫余遗物

3.高句丽遗存

该期遗存遗迹主要有灰坑、灰沟,遗物均为陶器。陶器均为泥质灰陶,器形主要有盆等,器耳均为桥状横耳。器表以素面为主,另可见少量刻划纹(图一〇)。

图一〇 高句丽陶器

四、城址的年代及性质

关于东团山遗址平地城的年代,从城墙的解剖入手,可以做如下分析。早期城墙起建于生土之上,夯土内出土极少量夹细砂红褐色陶片,应属于西团山文化。由此,城墙建造年代的上限不早于西团山文化时期。G22叠压于城墙之上,G22内两个碳十四测年数据分别为:2170 ±30 BP(220BC±30)、2090±30 BP(140BC±30),起建于G22之上的F6火烧面内碳十四测年数据为2020±30 BP(70BC±30)。

考虑到G22为城墙与黄土台地之间的自然低地,其内堆积应为黄土台基上遗存经流水冲刷或人为平整土地形成,不排除有早期遗存混入造成测年结果偏早的可能。F6火烧面内的测年数据应为其使用或毁弃后的年代。二者结合,我们认为,将早期城墙建造年代的下限推定在西汉中期前后较为合适。晚期城墙最上层垫土内发现有泥质灰陶篦齿纹陶片,年代应该在魏晋时期,其后未见对城墙的修补迹象。综合以上分析,我们认为,东团山遗址平地城的主要使用年代应该在西汉至魏晋时期。

关于东团山遗址平地城为夫余国早期王城的观点已多有论述,但仍有分歧。综合以往的研究成果,关于夫余国早期王城的认定标准可以归纳为如下几条:第一,城址的地理位置及建造和使用时间与文献中记载的夫余国早期王城相吻合;第二,城址周边有同时期的高等级墓葬;第三,城址内有高等级的建筑,城址和墓葬中出土有较高等级的遗物;第四,城址周边是同时期的居民集中分布区;第五,城址特征(特别是平面形状)与文献记载相吻合。关于城址的地理位置及平面形状等问题已有学者做过比较充分的论述,兹不赘述④。金旭东综合研究南城子城址、帽儿山墓地年代分期与文化性质后指出:“目前将南城子城址和周边区域推定为夫余早期王城是基本可行的。但同时也应注意到,南城子城址所能提供的依据还只限于对城址使用年代的推测,缺乏城址始建年代这一更为直接和更有说服力的证据。”⑤通过本次发掘我们已经可以确认城址的始建年代不会晚于西汉中期,城址南部的高台上也发现了汉魏时期大型建筑的迹象及高等级的建筑构件,而这些高等级的建筑构件在其他同时期的遗址中是不见的,这也揭示了该城址的独特性。

综上,南城子城址符合目前提出的判断为夫余早期王城的标准。但我们也应注意到,上述所谓的判断标准是判断夫余早期王城的必要非充分条件。应该在现有工作的基础上继续开展夫余城址的专项调查和发掘,通过比对排除的方法最终确定夫余早期王城。

附记:东团山遗址2015—2017年度发掘由吉林省文物考古研究所王聪担任领队,参加发掘的有吉林省文物考古研究所王晓明、张迪,吉林市文物保护中心翟敬源、杨俊峰、于洪洋、谭桂兰、刘力、张宏林,吉林市博物馆丁宏毅、夏艳平、裴宇。

执笔:王 聪 夏艳平 于洪洋 裴 宇 刘庆斌

注 释:

① 李文信:《吉林市附近之史迹及遗物》,《李文信文集》,辽宁人民出版社1992年。

② 武国勋:《夫余王城新考——前期夫余王城的发现》,《黑龙江文物丛刊》1983年第4期。

③ 吉林省文考古研究所:《田野考古集萃》,文物出版社2008年,第43页;唐音、翟敬源、张寒冰:《吉林市东团山汉魏时期及明代遗址》,《中国考古学年鉴2002》,文物出版社2003年,第179、180页;唐音、丁宏毅、刘力:《吉林市东团山汉魏时期遗址》,《中国考古学年鉴2003》,文物出版社2004年,第148—149页。

④ 李健才:《夫余的疆域和王城》,《社会科学战线》1982年第4期;武国勋:《夫余王城新考——前期夫余王城的发现》,《黑龙江文物丛刊》1983年第4期;林沄:《夫余史地再探讨》,《北方文物》1999年第4期。

⑤ 金旭东:《西流松花江、鸭绿江流域两汉时期考古学遗存研究》,吉林大学博士学位论文2011年,第112页。