秩序危机与制度渐变:拜登政府的世界贸易秩序改革方略

2022-12-18高原

高 原

在“百年未有之大变局”时代背景下,二战后由美国主导建立并延续至今的“自由国际秩序”(liberal international order)是否行将崩溃已成为当下学术界和政策界的热点讨论话题。(1)有关当下的国际秩序存在“自由国际秩序”(liberal international order)、“新自由国际秩序”(neoliberal international order)和“基于规则的秩序”(rules-based order)等多种称呼表述。本文统一采用“自由国际秩序”的概念表述。参见周桂银.自由国际主义对后冷战时代美国外交政策的影响[J].世界经济与政治论坛,2022(1):1-35;David A. Lake, Lisa L. Martin, and Thomas Risse.Challenges to the Liberal Order:Reflections on International Organization[J].International Organization,2021,75(2):225-257;John J. Mearsheimer.Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order[J].International Security,2019,43(4):7-50;G. John Ikenberry, Inderjeet Parmar, and Doug Stokes.Introduction: Ordering the World?Liberal Internationalism in Theory and Practice[J].International Affairs,2018,94(1):1-5.而作为当前世界贸易秩序具体时代表现的“自由国际贸易秩序(liberal international trading order)”则是整个“自由国际秩序”的一项关键组成部分。(2)Steven E. Lobell and Jordan Ernstsen.The Liberal International Trading Order (LITO) in an Era of Shifting Capabilities[J].International Affairs,2021,97(5):1489-1504.在二战后特别是冷战结束以来全球经贸格局加剧重组的背景之下,作为“自由国际贸易秩序”主要缔造者的美国不仅积极修正现行秩序以维护其业已衰落的霸权,而且其修正秩序的能力相较其他国家也依旧最为强大。先前代表美国国内经济民族主义和政治民粹主义势力上台的特朗普政府曾以“美国优先”为首要原则,在全球化浪潮中倒行逆施,使“自由国际贸易秩序”蒙上日趋浓厚的保护主义色彩。(3)Steve Chan.Challenging the Liberal Order:The US Hegemon as a Revisionist Power[J].International Affairs,2021,97(5):1337.而代表建制派力量的拜登政府重掌美国政权后虽然高调重回国际主义路线并极力扭转前任政府的偏激举措,及时弥补多边贸易体制所受伤害,但与此同时却又坚定维护美国中产阶层群体利益,且在供应链和技术领域继续对华采取强硬路线,似乎又对前任政府的“内顾倾向”路线存在一定继承。(4)Joseph R. Biden,Jr.Why America must Lead again:Rescuing U.S. Foreign Policy after Trump[J].Foreign Affairs,2020,99(2):64-68;刁大明.拜登政府的“中产阶级外交”[J].现代国际关系,2021(4):10-18.

面对上述诸多矛盾表现,究竟拜登政府在力推世界贸易秩序转型的进程中选择怎样的霸权护持路径和秩序改革方略?对上述问题的回答不仅能进一步准确判断未来美国对外经贸政策的演变趋势和世界贸易秩序的发展走向,所得结论对走向复兴之路的中国积极构建和平稳定的外部经贸环境,促进全球经济繁荣和世界贸易秩序公平合理化发展也有着正向的启示作用。

一、危机下的“自由国际贸易秩序”及其议题拆分

“自由国际贸易秩序”与“自由国际秩序”一样,都具有一定的制度自主性(institutional autonomy),即不会随着国际格局的变化而发生同步变化。(5)Zhao Yujia.Is There a New International Trade Order?[J].The Chinese Journal of International Politics,2019,12(1):93-122.正是因为国际贸易秩序与国际贸易格局之间存在这种差距,从而为彼此间实力不断重组的霸权国与崛起国围绕贸易秩序展开制度竞争提供了历史条件与平台机遇。

(一)迈入危机的世界贸易秩序及其渐变改革

追溯历史,实现当下世界各经济体间贸易往来稳定有序的“自由国际贸易秩序”最先建立在二战后的雅尔塔体系基础之上,通行于以美国为核心的资本主义国家阵营内部,并在冷战结束后伴随经济全球化与政治多极化的发展进程逐渐拓展至全球。开放贸易与公平贸易是其主导价值观,以世界贸易组织(WTO)及其前身关税及贸易总协定(GATT)为核心的多边主义体制是其主要制度性保障,各类区域和双边经济一体化安排则为其重要补充。整体而言,“自由国际贸易秩序”体现了“有管理的自由贸易”秩序属性特征。(6)Steven E. Lobell and Jordan Ernstsen.The Liberal International Trading Order (LITO) in an Era of Shifting Capabilities[J].International Affairs,2021,97(5):1489-1504;唐海燕.论国际贸易秩序变迁[J].求索,2006(3):1-4.然而,随着冷战结束以来经济全球化进程的日益深化,最初设计的贸易秩序与世界各经济体间贸易实力不断分化重组的国际贸易格局之间日益“脱节”,甚至一度出现了秩序存续的危机,其中的原因与表现可概括为以下几点:

首先,随着国际贸易实践的不断发展,贸易主体对现行国际贸易秩序提供的规制作用存在内涵与外延上的需求增长,但后者的改进与完善却远未能跟上前者的发展速度,致使后者的规制作用供给不足。近百年来,世界经济的生产方式已发生重大变革:以跨国资本和跨国公司为主导的全球产业链、价值链和供应链等新型生产组织形式先是获得重大发展,随后基于数字技术的数字贸易与服务贸易实践形态相继获得新突破。目前,国际贸易实践范围已从传统的跨境货物流动延伸至与贸易有关的投资、金融服务、知识产权、环境与劳工保护、政府产业政策等广泛领域,而“自由国际贸易秩序”的规制对象与相应规制内容却日趋模糊。由于当下“自由国际贸易秩序”的规制功能供需愈发失衡且未能及时完善,其自身的存续危机便悄然而至。

其次,美国主导国际贸易秩序走向的能力有所下降,而发展中大国的相应作用却日渐凸显,双方能力对比的转变给“自由国际贸易秩序”的变革创造了潜在可能。在贸易实力的对比上,美国在二战后至20世纪50年代在国际贸易格局中一枝独秀,然而在70年代遭遇西欧和日本的冲击后,其相对实力不断下降。如今在以中国为代表的发展中大国强势崛起的背景下,国际贸易格局多极化的发展态势愈发显著。(7)张亚斌,范子杰.国际贸易格局分化与国际贸易秩序演变[J].世界经济与政治,2015(3):30-46.决定秩序走向的权力结构发生重大变化,这给“自由国际贸易秩序”的存续带来更大的不确定性,从而使危机进一步加深。

最后,作为“自由国际贸易秩序”核心制度保障的世贸组织多边体制如今也面临日益严重的制度困境。由于世贸组织无法从根本上调和其“代表性”(representativeness)与“效率性”(effectiveness)之间的紧张关系,再加上不同程度的区域和双边经济一体化进程与多边贸易体制长期并立存在,使得现阶段自由贸易协定的“意大利面碗”效应(“Spaghetti Bowl” Effect)愈加显著。(8)“意大利面碗效应”形容双边和区域等特惠贸易协议中的不同优惠待遇和原产地规则就像意大利面条一样“剪不断,理还乱”地绞在一起,相关论述参见Jagdish Bhagwati.US Trade Policy:The Infatuation with FTAs[A].New York:Dept. of Economics,Columbia University,1995。随着美国贸易实力日渐式微与发展中大国迅猛崛起,上述制度困境不断加深。(9)Aseema Sinha.Understanding the “Crisis of the Institution” in the Liberal Trade Order at the WTO[J].International Affairs,2021,97(5):1521-1540.加之2022年俄乌冲突升级背景下西方国家发起一系列制裁打击,“自由国际贸易秩序”的存续危机被进一步放大。

现行“自由国际贸易秩序”在危机之下亟需变革,以使其适应不断分化重组的现实贸易格局需求,从而化解当前不断深化的存续危机。为此,崛起大国与守成大国都积极努力围绕秩序改革展开日益激烈的制度竞争。然而,即使冷战后至今国际贸易格局严重分化带来严峻挑战,但由于主导当前世界贸易秩序的自由贸易与公平贸易的主流价值观未曾发生改变,因而“自由国际贸易秩序”至今未曾发生根本性颠覆。(10)Zhao Yujia.Is There a New International Trade Order?[J].The Chinese Journal of International Politics,2019,12(1):93-122;赵玙佳.国际贸易“新”秩序?[J].国际政治科学,2018(2):64-96;唐海燕.论国际贸易秩序变迁[J].求索,2006(3):1-4.即便国际贸易秩序在国际贸易格局的持续分化下不断发生演变,但这种演变并非节点式剧变,而是在各种潜在的内外压力下遵循渐进变革的逻辑而加以转型。新兴大国在国际经贸治理中发挥的作用日益突出,关于这一点,西欧学者马修·斯蒂芬(Matthew D. Stephen)认为:“即使新兴大国正让全球治理秩序变得部分紊乱,在现行制度体系上叠床架屋使情势变得更为复杂,但它们从未打算颠覆现行全球秩序。新兴秩序正从原有秩序内脱颖而出。”(11)Matthew D. Stephen.Emerging Powers and Emerging Trends in Global Governance[J].Global Governance,2017,23(3):490.可以说,秩序渐变既是危机之下“自由国际贸易秩序”改革的限定条件,也是其必然结果。

(二)多重商品形态下的贸易秩序议题及其拆分需要

贸易问题不仅涉及国内各进出口行业的直接利益,而且关乎就业增长和社会稳定,与国内的经济发展息息相关。与此同时,美国贸易政策的战略性调整作为白宫当局经济方略的重要内容,“不但同国家总体对外战略密切相关,而且还与这一总体对外战略的其他构成单元如政治、军事战略等相辅相成”。(12)张敏谦.美国对外经济战略[M].北京:世界知识出版社,2001:8-10.由于涉及多种利益并存在多重目标,体现当前世界贸易秩序的“自由国际贸易秩序”与美国白宫当局的经济方略之间存在复杂的系统性互动。为了弄清其中复杂的关系属性,有必要根据不同商品形态下的国际贸易秩序进行议题的拆分,针对每项子议题予以单独分析,从而有助于从整体上理解当前美国拜登政府力推世界贸易秩序改革的战略构思与政策落实路径。

“自由国际贸易秩序”作为“自由国际秩序”的一个关键构成亚目(sub-order),在体现国际秩序一般特征的同时也具有自身独特属性。(13)Judith Goldstein and Robert Gulotty.America and the Trade Regime:What Went Wrong?[J].International Organization,2021,75(2): 524-557;John H. Barton,et al.The Evolution of the Trade Regime: Politics, Law, and Economics of the GATT and the WTO[M].Princeton:Princeton University Press,2007.作为国际关系研究中高度抽象的国际秩序概念,与国际格局、国际体系等概念既存在紧密联系又存在本质区别。本文认为,“国际秩序”是与无序或失序状态相对立,在一定权力结构和主导价值观的共同作用基础上,通过规则(rules)、规范(norms)、机制安排(mechanisms)和组织机构(organizations)等一系列制度性范畴保障而形成的稳定、有序的国际行为模式。(14)阎学通.无序体系中的国际秩序[J].国际政治科学,2016(1):1-32;李巍,罗仪馥.从规则到秩序——国际制度竞争的逻辑[J].世界经济与政治,2019(4):28-57.在此基础上,体现当前世界贸易秩序的“自由国际贸易秩序”也是一个单一的抽象概念,一方面可根据所涵盖的不同议题或者地区再次进行具体细化拆分,(15)David A. Lake, Lisa L. Martin, and Thomas Risse.Challenges to the Liberal Order:Reflections on International Organization[J].International Organization,2021,75(2):227.另一方面在历时性的观察视野下还展现出一定的制度变迁属性。(16)Charles Lipson.The Transformation of Trade: The Sources and Effects of Regime Change[J].International Organization,1982,36(2):417-455.

罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)和约瑟夫·奈(Joseph S. Nye)曾提出“特定议题权力”(issue-specific power)的概念,并指出:同一时间、同一地区、同样的一些国家之间可能同时存在着不同的,甚至彼此相互矛盾的“特殊议题秩序”(issue-specific order)。(17)Robert O. Keohane and Joseph S. Nye.Power and Interdependence:World Politics in Transition[M]. Boston:Little and Brown,1977.与此同时,任何特定秩序内部也都存在着次级秩序间的竞争。因此,将相应秩序根据所属议题拆分成若干次级亚目先进行独立分析,也许是更好地理解整体秩序属性的一个实用逻辑。(18)Shiping Tang.China and the Future International Order(s)[J].Ethics & International Affairs,2018,32(1):31-43;Rosemary Foot and Andrew Walter.China, the United States, and Global Order[M].Cambridge:Cambridge University Press,2010.而类型化研究方法通过利用对秩序作出不同维度划分的议题拆分方法,为研究当前“自由国际贸易秩序”及其转型提供了方法论上的依据。例如,既可以“自由国际贸易秩序”的地理覆盖范围作为判别依据将研究对象进行横向维度拆分,也可将“自由国际贸易秩序”所覆盖的议题领域作为判别依据进行纵向维度拆分。

从国际贸易的商品形态发展历史来看,其先后经历了传统货物贸易时代,生产全球化布局下的全球价值链贸易时代,以及当下方兴未艾的数字贸易时代这三个主要阶段。(19)盛斌,高疆.数字贸易:一个分析框架[J].国际贸易问题,2021(8):1-17;张丽娟.全球化新阶段与贸易政策新挑战[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2019(3):73-80.传统货物贸易时代存在于资本主义跨国生产网络尚未发展成形的历史时期,商品生产全过程主要在各个民族国家疆域之内完成,生产要素也主要在民族国家内部进行配置。因此,传统货物贸易时代下国际贸易主要通过商品、资本和贵金属的流通来实现,重点关注作为制成品的货物间的交换。(20)Robert W. Cox.Production,Power,and World Order:Social Forces in the Making of History[M].New York:Columbia University Press,1987:99.全球价值链贸易时代源于二战后特别是冷战结束之后,主要依托于以美国为代表的跨国资本力量在世界范围内按照各国比较优势而展开的全球性生产网络。通过全球价值链的铺设打造,越来越多的国家彼此连接,每个参与国家都成为组成商品零部件的生产车间,从而形成了新的跨国生产网络化分工,打破了过去商品生产的单一民族国家疆界。(21)Gary Gereffi, John Humphrey and Timothy Sturgeon.The Governance of Global Value Chains[J].Review of International Political Economy, 2005,12(1):78-104.由于在全球价值链贸易时代主要贸易标的对象从过去的制成品变成了中间品,贸易规制因此出现了更为自由化和便利化的新要求,也促进了服务贸易的快速发展。(22)盛斌,陈帅.全球价值链如何改变了贸易政策:对产业升级的影响和启示[J].国际经济评论,2015(1):85-97.而现如今随着以5G通讯、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链为代表的数字技术迅猛发展,数字经济与贸易正以全新的方式重塑世界贸易秩序。不论是贸易主体、贸易对象、支付模式还是贸易监管,数字贸易在诸多方面都提出了全新要求,这给未来世界贸易秩序的走向带来了更多新的不确定性。(23)总体来看,随着新兴崛起的数字技术而出现的数字贸易依然处于初级发展阶段,在传统贸易的诸多监管标准尚未取得国际共识的情形下又增添了更多不确定因素,以致其名称都未能得到统一,分别存在“数字贸易”“电子商务”“数字产品”等不同称呼。参见盛斌,高疆.超越传统贸易:数字贸易的内涵特征与影响[J].国外社会科学,2020(4):18-32。

然而,上述三种国际贸易的商品形态并非后者对前者的即刻替换,而是彼此之间的同时共存、渐进迭代。如果从整体上判断拜登政府对世界贸易秩序的改革方略存在较大困难,那么可以先将共存于现阶段“自由国际贸易秩序”中的传统货物贸易、全球价值链贸易和数字贸易三大具体次级秩序议题进行拆分,然后再单独审视拜登政府对每一议题领域的具体改革方略,或许能够更为清楚地看到蕴藏于其中的战略构思与行策路径。

二、制度渐变视角下美国的秩序改革方略类型分布

在冷战后的时代进程中,任何国际行为体都无力推动包括“自由国际贸易秩序”在内的“自由国际秩序”爆发节点式的剧变,即使是作为全球唯一超级大国的美国亦复如此。由于主导当前世界贸易秩序的主流价值观未曾改变,发生变化的主要是国际贸易规则、规范、机制安排和组织机构等对当前贸易秩序所构成的一系列制度性保障,所以即便是作为“自由国际贸易秩序”主要缔造者的美国也只能以渐进改革的方式力推世界贸易秩序转型,以此来巩固或护持其国际贸易的霸权地位。(24)Zhao Yujia.Is There a New International Trade Order?[J].The Chinese Journal of International Politics,2019,12(1):93-122;赵玙佳.国际贸易“新”秩序?[J].国际政治科学,2018(2):64-96;唐海燕.论国际贸易秩序变迁[J].求索,2006(3):1-4.因此,秩序渐变既是改革的限定条件,也是其必然结果。传统历史制度主义的“断裂均衡”(punctuated equilibrium)理论因过分强调外部冲击导致的制度突变,从而忽视了制度内部行为体间的冲突所引发的内生性制度渐变现象。“制度渐变”(gradual institutional change)理论则能有效弥补前者的解释局限。(25)James Mahoney and Kathleen Thelen.A Theory of Gradual Institutional Change[C]//James Mahoney and Kathleen Thelen,eds.Explaining Institutional Change:Ambiguity,Agency,and Power.New York:Cambridge University Press,2009:1-32.

美国对世界贸易秩序的改革方略是其国家宏观经济方略在微观议题中的具体表现,在展现改革方略独特属性的同时也具有经济方略的一般属性。经济方略是“代表国家的行为体使用经济领域的政策工具处理国家事务的策略、方法和技巧”(26)张发林.经济方略与美元霸权的生成[J].世界经济与政治,2022(1):110.。从这一点来看,集中体现美国联邦政府行政部门权力运转的白宫当局是代表国家直接谋划与执行经济方略的主要行动单位,因此自然成为研究美国作为霸权国改革世界贸易秩序的首要聚焦点。

在制度渐变的分析模型内,主要的观察自变量一方面来自制度内部主导行为体与变革行为体之间的权力平衡变化,另一方面则来自在制度运行过程中制度内容被解释和执行的效果与制度内容本身之间的差距(gap);因变量则是制度变革者力推制度改革的不同方略类型,根据不同表现特质可将其分别概括为替代型(displacement)、堆叠型(layering)、转换型(conversion)和偏移/僵局型(drift/deadlock)四种典型类别。(27)Wolfgang Streeck and Kathleen Thelen.Introduction:Institutional Change in Advanced Political Economies[C]//Wolfgang Streeck and Kathleen Thelen,eds.Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies.New York:Oxford University Press,2005:9-16.然而,本文在运用这一模型解释当下美国拜登政府与“自由国际贸易秩序”的互动关系时,还需结合冷战后美国贸易政策与世界贸易秩序的具体历史时段属性作出概念上的适当调适。

其一,美国白宫当局在贸易政策中发挥的国家自主性高低是本文考察国际贸易力量平衡而选取的首个观察变量。在三权分立的宪政制衡体制下,美国与外国商业往来的规制权力隶属于国会,但削减贸易关税和开展贸易谈判的权力又被国会以授权形式委托给了白宫当局。(28)I. M. Destler.American Trade Politics[M]. Washington,D. C.:Institute for International Economics,2005:11-37.所以,负责向国际互动单位解释并执行美国贸易政策的白宫当局须同时面对国内立法机关的权力约束,其面临的实际上是一个同时受到国际、国内双重否决的博弈环境,这一点在缔造国际贸易秩序的制度保障安排时尤为明显。(29)Robert D. Putnam.Diplomacy and Domestic Politics:The Logic of Two-Level Games[J].International Organization,1988,42(3):427-460.如果白宫当局与立法机关相互合作,且美国的相对贸易实力处于上升期,则白宫当局发挥的国家自主性最高;如果白宫当局与立法机关彼此竞争,且美国相对贸易实力处于衰退期,则国家自主性最低;在其他情况下,国家自主性的发挥则要介于上述两者之间。

其二,“自由国际贸易秩序”自身的制度弹性空间(institutional flexibility)是衡量针对构成贸易秩序的保障性制度的解释和执行效果与制度内容本身之间差距的第二个变量。由于秩序除了源自相关成员刻意建构的规则、规范等制度因素,还同时源于相关成员基于习惯的非刻意性行为模式,所以当二者存在不一致时,就会出现秩序的解释和执行效果同秩序内容本身之间的差距,从而为相关行为体解释和执行针对秩序正常运转的保障性制度提供了一定的弹性空间。(30)Randall L. Schweller.The Problem of International Order Revisited:A Review Essay[J].International Security,2001,26(1):161-186.在分析冷战后美国贸易政策与世界贸易秩序的互动关系时,这种由弹性空间造成的模糊性和开放性给霸权国美国提供了解释与执行“自由国际贸易秩序”的策略空间。当构成“自由国际贸易秩序”的清晰、确定的相应规则、机制和有形机构与模糊、不确定的贸易实践之间的差距不断扩大,但后者依然处于有序状态时,那么“自由国际贸易秩序”自身的制度弹性空间就得到扩张;反之,当二者间差距不断扩大,但后者出现混乱无序的趋势时,那么“自由国际贸易秩序”自身的制度弹性空间就会萎缩。

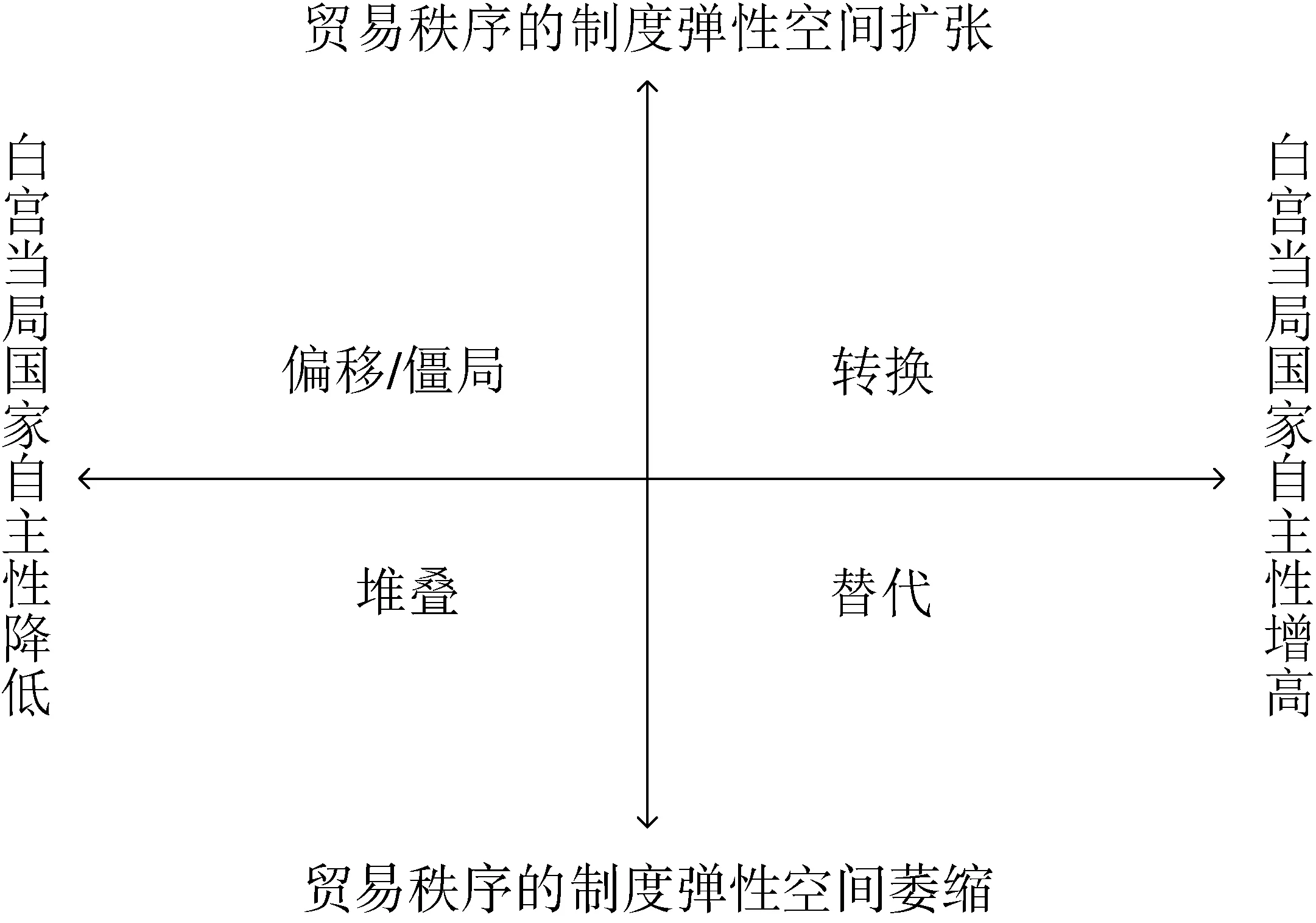

通过2×2模型构建出一套分析框架,将美国白宫当局贸易政策上的国家自主性和“自由国际贸易秩序”的制度弹性空间两个自变量交互作用,则可以推演出“替代型”“叠加型”“转换型”和“偏移/僵局型”四种对 “自由国际贸易秩序”的不同改革方略类型。如果“自由国际贸易秩序”的制度弹性空间萎缩,同时美国白宫当局在贸易政策中发挥的国家自主性较高,则越容易出现“替代型”改革方略,即在秩序内容中引入新秩序内容来替换旧内容;如果现行秩序的制度弹性空间扩张,且国家自主性变量依旧较高,则越容易出现“转换型”改革方略,即在秩序内容中不引入新的内容,而是对旧内容予以新的解释和应用,以达成新的目标;如果现行秩序的制度弹性空间萎缩,且国家自主性变量走低,则越容易出现“堆叠型”改革方略,即在秩序内容中引入新内容的同时依旧保留旧内容,使二者同时共存;如果国家自主性变量走低,同时现行秩序的制度弹性空间扩张,则越容易出现“偏移/僵局型”改革方略,即秩序运转的外部环境发生变化使得秩序被执行的客观效果与先前的秩序目标发生偏移,或者霸权国不满秩序内容中所谓的属性偏移但又无法从原有秩序中抽身,从而让后者陷入僵局(参见图1)。

图1 美国对世界贸易秩序的改革方略类型分布示意图

上述2×2模型由于能较好地融合国际秩序变迁过程中的战略情境和制度特征因素,所以不仅对崛起国变革国际秩序的战略分析具有较强说服力,(31)朱杰进.崛起国改革国际制度的路径选择[J].世界经济与政治,2020(6):77.而且对于研判守成国通过左右世界贸易秩序的演进趋势来巩固和护持其国际贸易霸权地位的经济方略也具有显著优势。下文将在上述分析框架基础上,审视检验拜登政府对世界贸易秩序的改革方略。根据研究思路,本文尝试对拜登政府在构成“自由国际贸易秩序”的传统货物贸易、全球价值链贸易和数字贸易等同时并存的次级秩序议题中的改革方略分别予以考察,审视其中的独特背景与战略目标,随后再将所得结论汇总并予以综合研判。

三、“转换型”方略:推广数字贸易的“美国模式”

当前,美国拜登政府在数字贸易秩序领域大力提倡和推广“美国模式”,其实质是在旧有秩序内容基础上实现其新的战略目标,属于典型的“转换型”改革方略。

数字技术在近年来获得突破式发展,从而给国际贸易实践形态提供了全方位变革的新动力,使国际贸易历经传统货物贸易、全球价值链贸易的时代之后逐步迈入数字贸易的新时代。美国国际贸易委员会曾对数字贸易作出过一个狭义的定义,即关于“通过互联网及智能手机、网络连接传感器等相关设备交付的产品和服务”的交易。(32)USITC.Global Digital Trade 1:Market Opportunities and Key Foreign Trade Restrictions[R].Washington,D.C.:USITC,2017: 33.但是这一定义强调了以数字形式作为载体的产品与服务,而把以数字形式进行支付的大多数实物商品贸易排除在外。为此,经济合作与发展组织(OECD)为了把以数字形式交易的实体货物与服务也囊括其中,又专门列举出有关数字贸易的16种不同定义,从而形成针对数字贸易全方位属性的广义定义。(33)有关数字贸易的16种“广义”定义,参见OECD.Measuring Digital Trade:Towards a Conceptual Framework[R].Paris:OECD Headquarters,2017:3。拜登政府之所以通过推广数字贸易“美国模式”的“转换型”方略来改革世界贸易秩序,根据本文的分析框架可从白宫当局在贸易政策上发挥的国家自主性和现行数字贸易秩序自身的制度弹性空间两方面来解释。

一方面,拜登政府在数字贸易的秩序改革中享有较高程度的国家自主性。其一,美国凭借在新兴数字贸易领域中的庞大市场份额和价值链内对他国形成的高附加值技术依赖,不论是物质、制度还是观念方面均具有秩序改革的较高否决权地位。(34)周念利,吴希贤.中美数字技术权力竞争:理论逻辑与典型事实[J].当代亚太,2021(6):78-101.从数字贸易的定义可以看出,这一新兴贸易实践形式依托于信息技术产业的突破性发展。而美国作为全球信息技术革命的驱动者和策源地,其数字技术在全球产业链、价值链和供应链中位居高附加值优势的分工地位。以数字技术的基础性产品半导体为例,不论是在全球市场份额还是其他国家对美国的产品设计研发的依附方面,美国相对全球其他国家都具有明显优势。(35)以半导体产品市场份额为例,2019年美国企业的比例达到45%,中国台湾和中国大陆分别仅占6%和5%,参见余南平,戢仕铭.技术民族主义对全球价值链的影响分析——以全球半导体产业为例[J].国际展望,2021(1):81。再如全球智能手机,美国高通公司为大多数手机提供处理器芯片,谷歌公司为安卓手机提供操作系统,而中国大陆等发展中经济体则主要负责技术含量较低的加工组装工作,从中明显可看出美国企业在利润分配中的不对等优势。(36)王玉柱,刘振坤.依附发展、分工“规锁”与产业链主导权塑造[J].国际展望,2021(6):105-123.

其二,从国会对拜登政府改革全球数字贸易秩序的态度来看,美国实现了府会“合力巩固”的难得有利局面。以旧金山硅谷为代表的信息数字技术企业向来是美国民主党选区的重要构成部分,而拜登作为民主党总统候选人取得大选胜利后,从党派属性看拜登政府必然会更加重视先进数字技术发展对于美国的战略价值。而此时恰巧国会参众两院也处于民主党的多数控制之下,从而很容易在推进美国数字技术发展和全球数字贸易秩序改革上形成“全政府”的政策格局。2022年2月4日,美国国会众议院便以中国为“假想敌”,顺利通过包括巩固数字技术在内的科技发展优势一揽子法案——《2022年美国竞争法》(AmericaCOMPETESActof2022),其中包含1个有关芯片和5G技术的紧急拨款方案,以及《无尽前沿法案》《2021年战略竞争法案》《确保美国未来法案》《2021年应对中国挑战法案》和《半导体激励法案》等多个独立法案。(37)117th Congress of the U.S.H.R.4521-America COMPETES Act of 2022[Z/OL].(2022-02-04)[2022-03-11].https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4521/text.美国国会以立法保障的形式为拜登政府改革数字贸易秩序创设出难得的府会合作局面,从而巩固了后者在贸易政策实践中所发挥的国家自主性。

另一方面,由于数字经济和数字贸易实践方兴未艾,许多领域规则依旧不尽完善且具有较高开放度与灵活性,使得现行数字贸易秩序的制度弹性空间不断扩张。当前,虽然作为“自由国际贸易秩序”制度性保障的世贸组织在全球经贸治理中居于中心地位,且自身制度框架内还专门设有“电子商务”和“可数字化产品”等与数字贸易业务相关的主题类目,但是面对日新月异的数字贸易实践发展依旧显得不尽完善。即使世界各主要经济体在保护专有信息、营造安全可靠的市场环境和友好型营商环境以及在促进数字贸易包容性发展方面具有共同利益诉求,甚至多达76个世贸组织成员方还于2019年1月发表《电子商务联合声明》,确定要在现有多边框架基础上开启数字贸易(与贸易有关的电子商务)规则谈判,(38)World Trade Organization.Joint Initiative on E-commerce[Z/OL].(2019-01-25)[2022-03-11].https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/1056.pdf&Open=True.但美国、欧盟、中国等大国经济体在信息自由流动、数字产品的公平待遇等议题上存在较大分歧甚至是根本差异。(39)盛斌,高疆.数字贸易:一个分析框架[J].国际贸易问题,2021(8):13-15.在对世贸组织数字贸易规则细节的解释与执行上,也存在二十国集团峰会机制、七国集团峰会机制以及金砖国家集团机制等不同路径,此外在打造规则体系上也出现了以“美国模式”“欧洲模式”“中国模式”为代表的三种主导力量。(40)陈伟光,钟列炀.全球数字经济治理:要素构成、机制分析与难点突破[J].国际经济评论,2022(3):82-110;赵龙跃,高红伟.中国与全球数字贸易治理:基于加入DEPA的机遇与挑战[J].太平洋学报,2022(2):13-25.这种因制度不完善造成的较高开放度与灵活性特征使数字贸易秩序呈现较大的制度弹性空间。

综合来看,现阶段拜登政府在数字贸易秩序改革中享有较高的国家自主权优势,但是数字贸易秩序自身却存在较大的制度弹性空间。所以,拜登政府无法像之前克林顿政府初期“从无至有”地创制世贸组织那样采取效果最为彻底的“替代型”方略,而是采纳“转换型”的秩序改革思路,即在旧有秩序内容基础上实现新的战略目标。与“重双边、抑多边”力推“美国优先”理念的特朗普政府不同,拜登政府始终没有抛弃多边路径,而是选择积极推动以世贸组织为核心的多边谈判以推进在数字贸易问题上取得实质性进展。从这一点就能看出,拜登政府的主要改革思路是在旧有多边体制基础上利用美国自身相对优势来左右数字贸易秩序的发展走向。此外,由于当前世贸组织的谈判机制及其机构日常运转日渐陷入僵局,拜登政府试图以退为进,通过多边和区域路径打造“美式模板”,以此来倒逼数字贸易谈判迈入预定的前进轨道。(41)所谓的数字贸易规则“美式模板”可大致概括为三个发展阶段,即体现在《美韩自由贸易协定》中的1.0版,《跨太平洋伙伴关系协定》中的2.0版,以及《美墨加协定》中的2.5版。参见周念利,王千.美式数字贸易规则对亚洲经济体参与RTAs的渗透水平研究[J].亚太经济,2019(4):30-37.一方面,美国在跨大西洋方向积极缔结“美英自由贸易协定”,“制定最前沿的条款,最大限度地增加整个经济各个领域内的数字贸易机会”,以此来抗衡数字贸易的“欧洲模式”;(42)上海WTO事务咨询中心.英美自由贸易协定的谈判目标[EB/OL].(2020-05-08)[2022-03-11].http://www.sccwto.org/post/26302?locale=zh-CN.另一方面,美国在跨太平洋方向借助《数字经济伙伴关系协定》这一灵活模块式的开放性平台积极“重返亚太”,与数字贸易的“中国模式”展开正面角逐。(43)赵旸頔,彭德雷.全球数字经贸规则的最新发展与比较——基于对《数字经济伙伴关系协定》的考察[J].亚太经济,2020(4):58-69.

总之,当前拜登政府在数字贸易秩序改革中拥有较高程度的国家自主权优势,同时数字贸易秩序自身的制度弹性空间不断扩张,因而在以世贸组织为核心的制度保障的旧有秩序基础上通过普及推广“美式模板”实现战略新目标是当前拜登政府的主要方略,这属于典型的“转换型”方略。

四、“堆叠型”方略:构建价值链贸易的安全联盟

当前,美国拜登政府在全球价值链贸易秩序领域积极构建供应链方面的安全联盟,其实质是在现行秩序内容中引入新的秩序内容,使新旧内容同时共存,属于典型的“堆叠型”改革方略。

全球价值链贸易实践依托于将工序切片化和任务分割化的全球生产布局,从而将过去一国生产、全球销售的贸易模式转变为国际生产、全球销售的“一体化综合体”模式,大大提升了生产效率与绝对收益。(44)Richard Baldwin.Trade and Industialisation after Globalisation’s 2nd Unbundling:How Building and Joining a Supply Chain are Different and Why It Matters[A].Cambridge:National Bureau of Economic Research,2011.然而随着近年来全球贸易经济民族主义和大国地缘政治色彩的回归,拜登政府在全球价值链贸易实践上的安全化操作频繁,联合可信赖国家在关键产业的供应链方面积极构建安全联盟。(45)管传靖.安全化操作与美国全球供应链政策的战略性调适[J].国际安全研究,2022(1):73-99.这同样可以从白宫当局的国家自主性和全球价值链贸易秩序自身的制度弹性空间两方面来予以解释。

一方面,拜登政府在全球价值链贸易秩序改革中享有的国家自主性水平有所不足。从国际角度来看,以中国为代表的新兴经济体在全球价值链分工体系中的地位不断攀升已成为当前全球价值链贸易实践中的显著变量。随着美国面临的由实体产业缺位引发的发展失衡问题愈加显著,中美全球价值链分工地位发展差距日益缩小导致的两国间以技术民族主义为代表的贸易实力相对优势的角逐日趋白热化。(46)王玉柱.发展阶段、技术民族主义与全球化格局调整——兼论大国政治驱动的新区域主义[J].世界经济与政治,2020(11):136-155.即使美国在资本密集型和知识密集型的主导产业上依旧拥有相对优势,但在劳动密集型传统制造业方面的劣势却日趋显著,(47)张丽娟,郭若楠.美国贸易逆差与产业国际竞争力——基于全球价值链分工视角的研究[J].美国研究,2019(3):9-25.导致美国贸易政策因社会反向运动带来的调适压力不断走高。(48)管传靖.全球价值链与美国贸易政策的调适逻辑[J].世界经济与政治,2018(11):118-155.总体来看,美国在全球价值链中的相对实力地位出现了守势护持的转向。

从国内视角看,继续按照全球价值链分工的比较优势逻辑推进贸易秩序改革,将在安全利益隐患和社会反向运动两方面遭遇美国国内社会强力否决。例如,2020年全球新冠肺炎疫情大流行暴露了医疗设备短缺和应急生产能力不足的严重问题,从而强化了美国国内对关键产业供应链本土化的安全偏好。(49)Gary Gereffi.What Does the COVID-19 Pandemic Teach Us about Global Value Chains? The Case of Medical Supplies[J].Journal of International Business Policy,2020(3):287-301.再如,拜登政府大力标榜“服务中产阶级”的贸易政策,通过关键产业供应链本土化回流来缓解过去“去工业化”政策对国内蓝领工薪阶层的冲击,以及由此带来的贫富分化和政治极化等危及美国社会稳定和宪政秩序的突出问题。(50)刘飞涛.拜登“服务中产阶级的外交”:理念、方略及前景[J].美国研究,2021(4):70-92.可以说,过去那种体现新自由主义精神和华盛顿共识的价值链全球化布局的贸易秩序已然遭遇国际和国内的双重否决,严重制约着拜登政府在继续推进贸易自由化中的国家自主性发挥。

另一方面,随着国际贸易领域内大国冲突色彩的回归,全球价值链贸易秩序自身的制度弹性空间受到了严重压制。(51)Linda Weiss.Re-emergence of Great Power Conflict and US Economic Statecraft[J].World Trade Review,2021,20(2):152-168.例如,面对中国在价值链生产领域的迅速崛起,2022年2月获得美国国会众议院批准的《2022年美国竞争法》就是以中国为假想敌而勾勒出的对华全面战略竞争纲领,其中关键产业供应链竞争作为一项重要内容还专门设列了以维护供应链安全为目标的“供应链弹性计划”条款。(52)The White House.Statement of President Joe Biden on Senate Passage of the U.S. Innovation and Competition Act[EB/OL].(2021-06-08)[2022-03-11].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/08/statement-of-president-joe-biden-on-senate-passage-of-the-u-s-innovation-and-competition-act.此外,新冠肺炎疫情全球大流行带来的供应链本土化以及2022年初爆发的俄乌战争都进一步提升了高级政治属性对低级政治议题的压制,致使全球价值链贸易秩序的制度弹性空间严重萎缩。(53)葛琛,葛顺奇,陈江滢.疫情事件:从跨国公司全球价值链效率转向国家供应链安全[J].国际经济评论,2020(4):67-83.

鉴于上述两方面的条件限制,拜登政府针对全球价值链贸易采取了“堆叠型”的秩序改革方略。2021年2月24日拜登签署的《美国供应链行政令》最为直接地体现了这一思路。其一,白宫方面责成国家安全事务助理和总统经济政策助理统筹协调联邦政府各主要行政机构对美国全球供应链和关键行业的潜在脆弱性予以全面审查,重点关注半导体制造和封装、电动汽车电池、稀土等关键矿物和其他战略原材料、药品和活性药物成分等四大领域供应链安全,并限期一百天内递交结论报告。(54)The White House.Executive Order on America’s Supply Chains[Z/OL].(2021-02-24)[2022-03-11].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains.其二,各行政机构负责人及时与国务卿沟通,统一协调各盟友和合作伙伴的供应链政策,为缔造供应链国际安全联盟奠定基础。在具体的实现路径上,鉴于世贸组织多边体制低效失灵,拜登政府主要利用美式小多边主义在高效迅速的谈判、俱乐部式的排他属性和协定调整的灵活性等方面的优势,依托传统的七国集团重启美日欧三边协作机制,以打造“印太经济框架”,强化与盟友和伙伴的合作,积极构筑供应链国际安全联盟。(55)沈伟,胡耀辉.美式小多边主义与美国重塑全球经贸体系[J].国际论坛,2022(1):3-24;USTR.Statement from USTR Spokesman Adam Hodge on Ambassador Katherine Tai’s Participation in the First G7 Trade Ministers Meeting[EB/OL].(2021-03-31)[2022-03-11].https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/march/statement-ustr-spokesman-adam-hodge-ambassador-katherine-tais-participation-first-g7-trade-ministers;USTR.Joint Statement of the Trade Ministers of the United States, Japan, and the European Union after a Trilateral Meeting[EB/OL].(2021-11-30)[2022-03-11].https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/november/joint-statement-trade-ministers-united-states-japan-and-european-union-after-trilateral-meeting;The White House.Fact Sheet: Quad Summit[EB/OL].(2021-03-12)[2022-03-11].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/12/fact-sheet-quad-summit.

总之,当前拜登政府在全球价值链贸易的秩序改革中由于国家自主性发挥受挫,且全球价值链贸易秩序的制度弹性空间严重萎缩,从而不得不注重供应链的自身国家安全保障,在世贸组织多边体制基础上继续以小多边主义方式积极构建供应链安全的国际联盟,这属于典型的“堆叠型”改革方略。

五、“偏移/僵局型”方略:传统货物贸易的选择性自由化

当前,美国拜登政府在传统货物贸易秩序领域实行有选择的贸易自由化,即在全球化和“去全球化”并存的两大趋势面前,若全球化(自由化)符合美国利益,就充分利用现行秩序对自己有利的外部环境变化,最大化地利用秩序“偏移”带来收益,而当外部环境发生不利于自己的变化时,则通过让现行秩序陷入“僵局”实现“去全球化”。这类改革方略的“偏移/僵局型”特征较为显著。

学术界曾对霸权国向国际社会提供公共产品而使自身陷入“搭便车”的困境现象予以重点关注。(56)Charles P. Kindleberger.Dominance and Leadership in the International Economy:Exploitation, Public Goods, and Free Rides[J].International Studies Quarterly,1981,25(2):242-254.然而,同样也不能忽视与此相反的现象,即霸权国也会反过来搭乘其他国家的便车,尤其是崛起国提供的国际公共产品之便车。以中国为代表的发展中经济体被认为是以世贸组织为核心制度保障的“自由国际贸易秩序”发生偏移型渐变的主要受益者。(57)Matthew D. Stephen and Michal Parízek.New Powers and the Distribution of Preferences in Global Trade Governance:From Deadlock and Drift to Fragmentation[J].New Political Economy,2019,24(6):735-758.特朗普政府曾为扭转上述偏移趋势不惜阻挠世贸组织正常运转,使其陷于停摆僵局。(58)高原.美国在世界贸易组织改革中的矛盾性地位评析——基于地位信号的理论视角[J].区域与全球发展,2020(4):83-97.可是在诸如“夕阳产业”产品的贸易秩序议题中,作为贸易霸权国的美国同样也在坐享发展中大国积极推进的贸易自由化偏移带来的秩序改革红利。如今拜登政府正利用这一点,于偏移与僵局之间寻求平衡,将美国在传统货物贸易中的利益最大化。其主要思路,就是积极搭乘发展中大国推进自由开放贸易体制建设的便车,在充分享受贸易自由化的制度改革红利同时,又避免自由化进程给自身造成冲击。钢铁、纺织、家电甚至汽车等现阶段已沦为“夕阳产业”的传统制造业在美国不断衰退外迁,不仅成为进口竞争部门,而且也是美国巨大贸易逆差的来源,然而,如果供应链安全能够得到足够保障,且相关经济要素流动水平足够高,那么推动上述产品的贸易自由化不仅很难形成行业联盟,而且对于稳定美国国内的民生物价、有效降低国内的通胀,都有着积极意义。(59)[美]迈克尔·希斯考克斯.国际贸易与政治冲突:贸易、联盟与要素流动程度[M].于扬杰,译.北京:中国人民大学出版社,2005:58-71.

按照本文解释框架,由于美国在以“夕阳产业”为代表的传统制造业领域相对实力不断下降,国内相应产业已沦为进口竞争部门,在推进相关贸易自由化改革进程中拜登政府的国家自主性自然受到严重压制。与此同时,面对新冠肺炎疫情大肆虐以及2022年初俄乌战争导致的全球供应链紧张局面,对“夕阳产业”产品的定义与识别存在较大的解释灵活度,这给传统货物贸易秩序创造了相应的制度弹性空间。综合以上两点,拜登政府将以“偏移/僵局型”的方略改革传统货物议题下的国际贸易秩序,其具体政策表现如下:

一方面,在不危及美国国内供应链安全的前提下,主动配合以中国为代表的发展中大国在所谓“夕阳产业”产品领域推动贸易自由化。当前中国通过“制度型开放”将国内制度与国际通行规则相对接,不断深入参与全球经济治理体系,为世界提供公共产品。(60)刘彬,陈伟光.制度型开放:中国参与全球经济治理的制度路径[J].国际论坛,2022(1):62-77.在国际贸易秩序上,中国从最初的艰难融入到现在已在部分领域实现引领。(61)朱杰进,魏宇航.中国入世二十年:从艰难融入到部分引领[J].国际观察,2021(5):1-24.中美之间的产业结构和贸易结构存在较高的互补性,即使存在竞争因素导致的贸易摩擦,也依然不能否认中国产品在保障美国物价稳定以及降低通胀水平上的突出作用。即便同为来自中国的进口竞争型产品,如芯片和钢铁,由于在安全化和替代性程度上存有差异,其在贸易争端中的处理手段也截然不同。(62)赵可金,郎昆.中美竞争下的供应链安全研究[J].东北亚论坛,2022(2):19-39.因此,面对发展中崛起大国积极推进的制度型开放所造成的秩序“偏移”,拜登政府采取了放任默许姿态,这可以有效缓解新冠肺炎疫情严峻形势与俄乌战争导致的全球供应链紧张所共同造成的通胀高企局面,符合现阶段的美国利益。

另一方面,如果国内供应链的安全存在隐患,则在维持前任特朗普政府造成的秩序“僵局”基础上继续“加码”,利用关税排除的兜底机制以提供相应缓冲。(63)姚曦,赵海徐,奇渊.美国对华加征关税排除机制对产业链的影响[J].国际经济评论,2020(5):26-42.虽然拜登政府相比前任政府而言更为强调美国在多边体制中的领导作用以及盟友价值,但是世贸组织争端解决机制的停摆问题依旧未解决,拜登政府对于世贸组织的改革及美国应当发挥的作用至今也未作出明确表态。即便拜登政府对前任政府大幅加征关税表示不满,但所加征的大部分关税至今也未获排除。白宫贸易代表戴琪甚至还公开表示:“取消特朗普时期的一些关税并非明智选择。”(64)USTR.Remarks As Prepared for Delivery of Ambassador Katherine Tai Outlining the Biden-Harris Administration’s “New Approach to the U.S.-China Trade Relationship” [EB/OL].(2021-10-04)[2022-03-11].https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/october/remarks-prepared-delivery-ambassador-katherine-tai-outlining-biden-harris-administrations-new.凡此种种,足以窥见当贸易秩序走向与美国利益发生冲突时,拜登政府依旧选择维持先前的“僵局”。

总之,当前拜登政府在传统货物贸易的秩序改革中国家自主性发挥严重受挫,但相应秩序存在一定的制度弹性空间。在传统货物贸易领域推行有选择性的自由化,这种具有明显“双标”特征的改革举措毫无疑问地归属于本文提出的“偏移/僵局型”方略。

六、结论与启示

虽然整体来看美国拜登政府力推世界贸易秩序改革的霸权护持路径和秩序改革方略还不甚清晰,有时甚至前后矛盾,然而若对现阶段 “自由国际贸易秩序”平行并存的不同商品形态下的秩序议题属性进行拆分,则拜登政府在每一个次级秩序议题中的改革思路和行策路径就变得清晰起来。在历史制度主义制度渐变理论的解释框架下,依据白宫当局贸易政策中的国家自主性和贸易秩序自身的制度弹性空间等不同变量的分布,拜登政府在构成“自由国际贸易秩序”的数字贸易、全球价值链贸易和传统货物贸易三类次级秩序领域依次展现“转换型”“堆叠型”和“偏移/僵局型”的改革方略。

面对美国拜登政府重塑国际贸易秩序带来的制度性挑战,中国须根据不同情况制订具体的应对策略。首先,面对拜登政府在数字贸易秩序中的“转换型”改革方略,中国须在弱化对方的国家自主性发挥的同时积极推进“数字丝绸之路”以提升自身数字经济实力。中国应当代表发展中国家利益,反映发展中国家阵营的诉求,通过让广大发展中国家认清美国数字霸权的逻辑与本质,动员尽可能多的力量共同遏止美国发动的数字竞争,为世界各国在全球数字治理领域寻求最大公约数。其次,面对拜登政府在全球价值链贸易秩序中的“堆叠型”改革方略,中国一方面须统筹新发展格局和“一带一路”倡议间的关系来促进全产业链发展,增强国内市场应对外部风险的能力,另一方面要加强多边合作力度,在世贸组织内推动设立世界技术争端解决机构或直接推动成立世界技术组织,以此为突破口促进全球供应链治理体系的优化改革,维系其高效稳定运转。最后,面对拜登政府在传统贸易秩序中的“偏移/僵局型”改革方略,中国须继续保持创新引领全球经贸规则的势头,不断更新优化符合本国国情的规则,努力打造稳定且可预见的国际贸易制度环境。与此同时,还须积极打造双循环新发展格局,促进内需与外需的平衡发展,以此为基础奠定自身坚实力量,并坚定维护以世贸组织为核心的全球多边体制。

在历史制度主义理论视野下,国际贸易秩序是一个不断发展演化的权力互动进程。“百年未有之大变局”的时代背景给世界贸易秩序带来了难得的变革窗口期。现阶段中国必须审慎对待美国拜登政府进行的贸易秩序改革举措。作为全球最大的两个经济体,中美两国只能相互协调、相向而行,唯有如此才能缔造并维系惠及世界各国和整个国际社会的国际贸易新秩序。