关系复杂性与联盟成员的战略行为选择

2022-12-18李奇前

李奇前

一、引言

联盟政治是国际关系研究的重要议题。在国际关系实践中,联盟可回溯至千年以前,其作为国际互动的主要形式影响着国际体系运行和国际秩序塑造。(1)刘丰.秩序主导、内部纷争与美国联盟体系转型[J].外交评论,2021(6):23-44.二战结束后,以美国和苏联为首的两大阵营,分别构筑起了以自身为中心的联盟体系,深刻影响了战后秩序安排,主导了国际社会的互动进程。在此现实背景下,联盟通常被作为安全合作与军事互助的典范进行讨论。(2)在国际关系领域,联盟与同盟存在差异,斯奈德认为二者分别代表正式与非正式的联盟类型。本文的讨论立足于广义的联盟概念,故不对二者进行明确区分,下文将对两者进行混合使用。Glenn H. Snyder. Alliance Theory: A Neorealist Frist Cut[J]. Journal of International Affairs, 1990,44(1):104-106.例如,格伦·斯奈德(Glenn H. Snyder)认为联盟是国家之间基于彼此安全和成员扩充的需要达成的正式联合,该联合赋予联盟成员使用军事援助手段共同抵御其他国家的权利。(3)Glenn H. Snyder. Alliance Theory: A Neorealist Frist Cut[J]. Journal of International Affairs, 1990,44(1):104.史蒂芬·沃尔特(Stephen M. Walt)将联盟界定为两个或多个主权国家基于威胁的考量,结成的正式或非正式的安全合作安排。(4)斯蒂芬·沃尔特.联盟的起源[M].周丕启,译.上海:上海人民出版社,2018:9;Stephen M. Walt. Alliance Formation and the Balance of World Power[J]. International Security, 1985, 9(4):3-43.在上述联盟定位的影响下,联盟互动实践主要遵循实力均衡、威胁均衡和利益均衡等理论模式。但是,冷战后期,特别是新世纪以降,国际结构和互动方式发生了重大变革,国际政治多极化、经济全球化不可逆转,军事力量的作用逐渐减弱,各种相互依赖的联系使得各主权国家处于一个关系网络之中,相互影响,相互制约。

从理论与经验出发,在复杂的关系网络中,对于联盟成员(5)本文的主要关注对象为非对称性联盟。非对称联盟是指成员国之间实力对比悬殊,一方远胜于其他成员国的联盟形式。参见苏若林,唐世平.相互制约:联盟管理的核心机制[M]//刘丰,主编.联盟政治:理论与实践.北京:中国社会科学出版社,2018:187.关于非对称性与非对称性联盟的讨论,亦参见布兰特利·沃马克.非对称与国际关系[M].李晓燕,薛晓芃,译.上海:上海人民出版社,2020;James D. Morrow. Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliances[J]. American Journal of Political Science, 1991, 35(4):904-933.为作明确区分,本文中联盟成员系指非对称性联盟中的弱势成员,联盟主导国指涉非对称联盟中的实力占优国,联盟目标国系指联盟明确或潜在的针对性目标。而言,在联盟主导国与外部依赖国之间进行战略选择是不可回避的政治考验,“选边困境”难以避免。(6)凌胜利.双重困境与动态平衡——中美亚太主导权竞争与美国亚太盟国的战略选择[J].世界经济与政治,2018(3):71-72,75-77;周方银.中国崛起、东亚格局变迁与东亚秩序的发展方向[J].当代亚太,2012(5):4-32;Elena Atanassova-Cornelis and Yoichiro Sato. The US-Japan Alliance Dilemma in the Asia-Pacific: Changing Rationales and Scope[J]. The International Spectator, 2019, 54(4):78-93;王联合.战略两难与利益均沾:中国崛起背景下的澳大利亚亚太战略解析[J].国际观察,2016(4):98-112.除选边困境外,还有学者关注“新同盟困境”,即同盟针对对象与同盟经济伙伴具有同一性。参见张景全,刘丽莉.成本与困境:同盟理论的新探索[M]//刘丰,主编.联盟政治:理论与实践.北京:中国社会科学出版社,2018:247-252.随着中国综合实力不断增强,美国的亚太地区盟友多处于安全上依靠美国、经济上依赖中国的窘境,多数学者将之表述为“对冲”战略。(7)Darren J. Lim and Zack Cooper. Reassessing Hedging: The Logic of Alignment in East Asia[J]. Security Studies, 2015, 24(4): 696-727; 王栋.国际关系中的对冲行为研究——以亚太国家为例[J].世界经济与政治,2018(10):21-49;查雯.大国竞争升级下对冲战略的瓦解与延续——以澳大利亚、菲律宾、新加坡的对华政策为例[J].外交评论,2021(4):21-51.事实上,“对冲”并非是克服选边困境的必然选择。因此,探究联盟成员在此背景下可能的战略选择以及决策逻辑具有理论上的必要性。从现实维度考量,分属不同联盟的成员国针对同一问题可能作出不同的战略行为选择。例如,在加入亚投行的问题上,美国的北约盟友英、法、德等国不顾美国反对,成为亚投行的创始成员国。但是,日本作为美国在亚太地区的支柱型盟友却并未给予积极回应。对于上述问题产生的原因,我们有必要进行分析和讨论。因此,基于对理论需求和现实矛盾的回应,本文提出的问题是:非对称联盟的成员国进行战略行为选择遵循的主要逻辑是什么?

基于上述研究问题,本文借鉴关系理论的思想,提出关系复杂性的分析视角。在对复杂性关系的考量中,明确联盟内部及与外部目标国的互动形态,在此基础上对联盟成员的战略行为选择进行论证。本文的论证安排如下:第二部分为文献述评,试图在既有研究成果基础上,进行借鉴性创新;第三部分尝试在关系复杂性视角的基础上构建本文的分析框架;第四部分将通过案例检验前文分析框架,拟选取日本、英国、澳大利亚和以色列四国的战略行为选择进行讨论验证;最后一部分是结论与启示。

二、既有文献述评

长期以来,既有研究多关注联盟形成的原因及条件等问题。但是,一旦联盟得以形成,它将面临众多的管理任务。例如,在一些问题上,联盟内部保持高度一致性,在另一些问题上,各成员之间却存在矛盾和冲突。(8)Glenn H. Snyder. Alliance Theory: A Neorealist Frist Cut[J]. Journal of International Affairs, 1990,44(1):112.在此背景下,联盟内如何进行政治互动以及联盟成员如何进行战略抉择成为亟须解决的问题。联盟政治论主要从联盟理论的角度讨论战略选择问题。关于联盟研究,学界主要关注联盟界定、联盟分类、联盟形成、联盟管理和联盟分化等问题。其中,联盟的形成、管理和分化具有动态性和关联性特征,在联盟理论研究中占据重要地位。目前,关于联盟成员战略选择的研究,国内外学术界主要从联盟内部、联盟外部、国家内部、综合折中和路径剖析五种视角进行考察。

第一,联盟内部论突出联盟内部互动影响联盟成员的战略选择。有学者在分析联盟形成与内部互动的问题时,认为联盟具有的安全价值基于未来导向原则,即联盟成员会根据未来情况变化调整自身战略。(9)Glenn H. Snyder. Alliance Theory: A Neorealist Frist Cut[J]. Journal of International Affairs, 1990,44(1): 111.具体而言,联盟成员可能基于共同利益的考量,确定对外战略行为,从而导致联盟困境的发生。在此困境下,联盟成员可选行为包括避免被牵连和避免被抛弃。(10)Glenn H. Snyder. Alliance Politics[M]. New York: Cornell University Press, 1997:180-200; Glenn H. Snyder. Alliance Theory: A Neorealist Frist Cut[J]. Journal of International Affairs, 1990,44(1):112-116; Stephen M. Walt. Alliances in a Unipolar World[J]. World Politics, 2009, 61(1): 90.关于上述战略行为选择的讨论,联盟的承诺与联盟可信度问题难以回避。一众学者认为,联盟的可信度受到支持信号、国内政治、意识形态、联盟类型、历史声誉、成本收益等条件的影响。(11)Matthew DiGiuseppe and Patrick E. Shea. Alliances, Signals of Support, and Military Effort[J]. European Journal of International Relations, 2021, 7(4):1067-1089; John M. Owen. When Do Ideologies Produce Alliances? The Holy Roman Empire, 1517-1555[J]. International Studies Quarterly, 2005, 49(1):73-99; Douglas M. Gibler. The Costs of Reneging: Reputation and Alliance Formation[J]. Journal of Conflict Resolution, 2008, 52(3):426-454; James D. Morrow. Alliances, Credibility, and Peacetime Costs[J]. Journal of Conflict Resolution, 1994, 38(2):270-297; James D. Fearon. Signaling Foreign Policy Interests: Tying Hands versus Sinking Costs[J]. Journal of Conflict Resolution, 1997, 41(1):68-90;Mark J.C. Crescenzi, Jacob D. Kathman, Katja B. Kleinberg and Reed M. Wood. Reliability, Reputation, and Alliance Formation[J]. International Studies Quarterly, 2012, 56(2):259-274; Brett Ashley Leeds, Michaela Mattes and Jeremy S. Vogel. Interests, Institutions, and the Reliability of International Commitments[J]. American Journal of Political Science, 2009, 53(2): 461-476.在上述条件作用下,受到联盟可信度与盟友承诺的影响,联盟成员可能作出抛弃、牵连或追随等行为选择。此外,斯奈德认为,战略选择是一个综合考量过程,他从盟友相互依存度、战略利益、联盟协议的明确程度、利益一致性以及近期行为等方面,讨论了联盟互动与战略选择问题。(12)Glenn H. Snyder. The Security Dilemma in Alliance Politics[J]. World Politics, 1984, 36(4):461-495.詹姆斯·莫罗(James D. Morrow)在考察联盟形成问题时,建构了安全与自主性的交易模型,认为联盟成员通过自主性让渡而获得安全保障,但是,随着联盟成员自身能力变化以及客观威胁的调整,联盟成员可能寻求对安全-自主性的交易进行调整,最终影响其联盟策略和对外战略。(13)James D. Morrow. Alliances and Asymmetry: An Alternative to the Capability Aggregation Model of Alliances[J]. American Journal of Political Science, 1991, 35(4):904-933.与莫罗不同,迈克·阿特菲尔德(Michael F. Altfeld)认为安全并非完全是一种经济商品,因此,他建立了基于安全、公民财富(civilian wealth)和自主性三个维度的分析路径,讨论了联盟形成与行为选择问题。(14)Michael F. Altfeld. The Decision to Ally: A Theory and Test[J]. Political Research Quarterly, 1984, 37(4):523-544.同样,刘丰与陈志瑞也认为,自主性、安全和福利是影响中小国家战略选择的主要因素。(15)刘丰,陈志瑞.东亚国家应对中国崛起的战略选择:一种新古典现实主义的解释[J].当代亚太,2015(4):17.王雄发和谢凌志从理性主义的角度对不对称联盟中弱国的议价机制进行了讨论。(16)王雄发,谢凌志.不对称联盟管理的弱国议价机制——以美国联盟体系为例[J].世界经济与政治,2022(8):130-153.

第二,联盟外部论强调联盟的外部环境变化影响联盟成员的战略选择。其一,有关学者认为,国家之间的合作行为会引发联盟的安全困境,导致外部国家的不安全从而增加对方联合的可能性,对方的联合进一步促使本国所在联盟升级强化。在此条件下,受国内政治影响,联盟成员通常会选择联合制衡战略。(17)John M. Owen. When Do Ideologies Produce Alliances? The Holy Roman Empire, 1517-1555[J]. International Studies Quarterly, 2005, 49(1):73-99.其二,斯奈德强调联盟国家的战略选择不仅要考虑联盟内部的互动情况,也要将与对手的互动博弈纳入考量范围。(18)Glenn H. Snyder. The Security Dilemma in Alliance Politics[J]. World Politics, 1984, 36(4):468.与之类似,沃尔特在考察联盟存续与解体问题时,将对外部威胁感知的变化作为首要变量进行分析,认为外部威胁是联盟形成的决定性条件,一旦对该威胁的认知发生变化,联盟存续将面临风险。(19)Stephen M. Walt. Why Alliances Endure or Collapse[J]. Global Politics and Strategy, 1997, 39(1):158-159.换言之,联盟发生调整变迁意味着联盟成员国的战略安排发生了调整重塑。其三,联盟外部的体系环境、秩序和文化影响成员的战略选择。这类研究成果多立足于东亚地区独特的地区文化。多数学者认为东亚国家或美国的东亚盟国趋于采取较为温和的接触或软制衡等战略行为,呈现较强的和谐性、合作性特征。(20)David C. Kang. Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks[J]. International Security, 2003, 27(4):57-85; Evelyn Goh. Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies[J]. International Security, 2007, 32(3):113-157.同样,有学者认为,中美两国在东亚地区形成的经济—安全二元结构,给地区国家战略选择提供了体系变量。(21)凌胜利.二元格局:左右逢源还是左右为难——东南亚六国对中美亚太主导权竞争的回应(2012—2017)[J].国际政治科学,2018(4):54-91;周方银.中国崛起、东亚格局变迁与东亚秩序的发展方向[J].当代亚太,2012(5):4-32.

第三,国家内部论认为联盟成员的战略选择受自身条件限制。其一,联盟成员通过对过往的学习塑造战略选择。赖特(Dan Reiter)认为,既有的历史实践经验为中小国家结盟及战略选择提供了依据和指导,在此过程中,决策者发挥着不可替代的能动作用。(22)Dan Reiter. Learning, Realism, and Alliances: The Weight of the Shadow of the Past[J]. World Politics, 1994, 46(4): 490-526.其二,国内政治条件影响联盟成员的战略选择。国际关系理论中民主和平论的影响长期存在,同样,在联盟理论中,有学者认为民主国家受制于国内观众成本,国家通常采取更为可信的战略行为。(23)Ajin Choi. The Power of Democratic Cooperation[J]. International Security, 2003, 28(1): 142-153.兰德·施韦勒(Randall L. Schweller)在讨论利益促成追随行为时,将国家类型分为狮子、羊、豺和狼四种形式,认为不同类型国家的对外战略取向呈现明显的差异性,即国内政治因素在国家战略行为选择中具有显著作用。(24)Randall L. Schweller. Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State back in[J]. International Security, 1994, 19(1):99-104; Randall L. Schweller. Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing[J]. International Security, 2004, 29(2):159-201.其三,情感(emotion)因素也在一定程度上影响着国家的战略行为。乔纳森·默瑟(Jonathan Mercer)认为,吸收机制(assimilation mechanism)和作为证据的情绪(useasevidence)是情感的两种性质,在情感作用下,国家可能对行为偏好进行选择并对外来信号进行处理,最终形成国家的战略选择。(25)Jonathan Mercer. Emotion and Strategy in the Korean War. International Organization, 2013, 67(2):221-252.

第四,综合折中论对不同层次的影响因素进行了综合考察。其一,新古典现实主义路径为体系与单位层次在分析论证中被割裂的问题提供了解决方案。将体系压力与基于国别的差异进行结合,是新古典现实主义的有益尝试。(26)刘丰,陈志瑞.东亚国家应对中国崛起的战略选择:一种新古典现实主义的解释[J].当代亚太,2015(4):4-25.刘丰和陈志瑞将体系压力和国家战略偏好作为中小国家进行战略选择的主导因素,考察了东亚国家应对中国崛起的战略选择问题。(27)刘丰,陈志瑞.东亚国家应对中国崛起的战略选择:一种新古典现实主义的解释[J].当代亚太,2015(4):4-25.凌胜利通过将体系压力、战略偏好与共同利益结合,构建动态平衡框架,分析了美国亚太盟国的战略选择问题。(28)凌胜利.双重困境与动态平衡——中美亚太主导权竞争与美国亚太盟国的战略选择[J].世界经济与政治,2018(3):70-91.埃琳娜·阿塔纳斯索娃·科内利斯(Elena Atanassova-Cornelis)等学者则从中美权力转移的体系性背景出发,讨论了美日两国基于国内因素的影响,在“抛弃”与“牵连”区间内进行灵活调整的战略行为。(29)Elena Atanassova-Cornelis and Yoichiro Sato. The US-Japan Alliance Dilemma in the Asia-Pacific: Changing Rationales and Scope[J]. The International Spectator, 2019, 54(4):78-93.其二,联盟内部与外部互动视角。阿莱娜·维索茨卡娅·盖德斯·维埃拉(Alena Vysotskaya Guedes Vieira)以俄罗斯和白俄罗斯联盟内部分歧为核心,通过引入北约和欧盟的域外影响,强调联盟内部可能采取削弱联盟的行为。(30)Alena Vysotskaya Guedes Vieira. The Politico-Military Alliance of Russia and Belarus: Re-Examining the Role of NATO and the EU in Light of the Intra-Alliance Security Dilemma[J]. Europe-Asia Studies, 2014, 66(4):557-577.其三,联盟内部与国内互动视角。韩献栋等认为,同盟的结构与国家内部的威胁认知是联盟成员战略选择的动力因素,并以此为出发点分析了美国亚太盟友的双向对冲行为。(31)韩献栋,等.同盟结构、威胁认知与中美战略竞争下美国亚太盟友的双向对冲[J].当代亚太,2021(4):28-66.

第五,路径剖析论致力于对单一行为路径进行深入探索。王栋讨论了国际关系中的对冲行为,根据对冲强度将对冲进一步分为强对冲和硬对冲,根据对冲对象数量将对冲分为单一对冲、双重对冲和复合对冲等,在此基础上讨论了国家采取不同对冲行为的条件。(32)王栋.国际关系中的对冲行为研究——以亚太国家为例[J].世界经济与政治,2018(10):21-49.韩献栋等则在美国亚太同盟双向对冲路径下,进一步提出“追美制华”“左右为难”“左右摇摆”和 “左右逢源”四种逻辑形式,并对上述逻辑选择进行了理论阐述。(33)韩献栋等.同盟结构、威胁认知与中美战略竞争下美国亚太盟友的双向对冲[J].当代亚太,2021(4):28-66.查雯则从对冲战略的瓦解和延续角度,搭建了联盟成员战略选择的解释框架,探讨了联盟成员战略选择的动力机制以及相关条件,认为体系压力与国内决策者的地位对其具有重要影响。(34)查雯.大国竞争升级下对冲战略的瓦解与延续——以澳大利亚、菲律宾、新加坡的对华政策为例[J].外交评论,2021(4):21-51.刘若楠重点关注追随战略,考察了次地区安全秩序与小国追随战略之间的逻辑关系,具体分析了小国追随战略形成的动力机制。(35)刘若楠.次地区安全秩序与小国的追随战略[J].世界经济与政治,2017(11):65-88.此外,也有不少学者讨论了包括适度制衡、软制衡、制衡缺位等在内的制衡行为,进一步深化了对该战略行为的研究。(36)Randell Schweller. Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing[J]. International Security, 2004, 29(2):159-201;罗肖.战略预期与小国挑战周边大国的策略选择——以菲、越两国南制华政策(2009—2019)为例[J].当代亚太,2020(2):126-150;孟晓旭.软制衡:日本“印太战略”下的小国外交[J].日本学刊,2020(60:46-80;T. V.保罗.软制衡:从帝国到全球化时代[M].刘丰,译.上海:上海人民出版社,2020.

通过对既有研究成果的梳理,本文认为,关于联盟内成员国战略选择的分析在以下四个方面值得进一步讨论。首先,学界在讨论联盟成员的战略选择时均一致遵循结果性逻辑,强调工具理性,大多立足于成本-收益的分析框架,(37)Gi-Wook Shina, Hilary Izattb and Rennie J. Moon. Asymmetry of Power and Attention in Alliance Politics: The US-Republic of Korea Case[J]. Australian Journal of International Affairs, 2016, 70(3):235.客观上忽视了关系性逻辑的重要作用。无论是联盟外部论还是联盟内部论,多数研究趋于将联盟成员国的战略选择框定在工具理性的路径之下,对价值规范与关系性逻辑的关注明显不足,一定程度上限制了理论解释的广度和深度。其次,国家内部论将动力来源归结为国内政治制度、情感、历史经验等因素,呈现微观特征,一定程度上忽视了国际互动的体系变量和结构性条件,不可避免地陷入了个体决定论的理论陷阱。与此同时,本文的研究对象指涉非对称联盟中非主导国,主要考察上述国家的战略行为选择问题。通常情况下,这些国家在联盟中处于结构性弱势地位,仅从国内视角出发讨论该问题解释力略显不足。再次,综合折中论一定程度上克服了体系与单元分析割裂的问题,但是,从研究的出发点来看,其仍然立足于个体理性的分析路径。与此同时,综合折中论具有明显的地区性和次地区性特征,分析讨论大多从某一地区的独特案例展开,因此,理论框架是否具有普遍性意义尚不明确。在分析过程中,现有成果多集中于美国的亚太联盟体系,主要有两个特征:一方面,研究对象是正式军事联盟,对非正式联盟和其他类型的联盟形式关注不足;另一方面,研究重点在单一联盟内部,对跨联盟互动关注较少。最后,路径剖析论集中分析了单一路径的不同类型与不同选择的可能性,该路径立足于纵向维度的深入分析,忽视了横向维度的不同路径之间的选择。在一定意义上,路径剖析论可能呈现相对静态性的特征,具有差异性的战略选择仅仅局限于单一路径内部,调整的动态性稍显不足。基于上述分析,本文试图规避工具理性的论证逻辑,借鉴关系理论的分析路径,在现有研究的基础上,扩展联盟内成员国战略选择的研究框架,并尝试利用该分析框架讨论处于不同地区、不同类型的联盟中成员的战略选择行为。

三、关系复杂性与弱势盟国的战略行为选择

既有文献对联盟成员国战略选择问题的分析略显不足,本文有必要对之作进一步的探索与完善。在国际政治研究的“关系转向”背景下,关系复杂性为讨论联盟成员国、主导国和目标国的关系问题提供了新的视角。复杂的关系形态不仅需要联盟成员国在关系理论的路径下进行关系选择,还需要发挥关系者的能动作用,关注关系预期的干预和影响,在关系选择的基础上进行战略行为选择。

(一)国际政治研究的“关系转向”与关系复杂性

自国际关系学科诞生以来,其理论研究大约经历了“经济学转向”和“社会学转向”两次具有阶段性意义的探索演进,以及“心理学转向”“实践转向”和“空间转向”等涉及不同领域的研究进展。近年来,国际关系研究出现了“关系转向”的新路径。通常认为,“关系转向”源自帕特里克·杰克逊(Patrick T. Jackson)等发表的《关系先于国家》一文。(38)季玲.论“关系转向”的本体论自觉[J].世界经济与政治,2019(1):79-80.近年来,秦亚青先后出版了《世界政治的关系理论》的英文版与中文版,系统阐述了东方视角下关系的本体论、认识论与方法论。(39)Yaqing Qin. A Relational Theory of World Politics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2018; 秦亚青.世界政治的关系理论[M].上海:上海人民出版社,2021.关系理论坚持关系性的本体地位,认为世界是由关系构成的。(40)秦亚青.国际政治关系理论的几个假定[J].世界经济与政治,2016(10):20;秦亚青.世界政治的关系理论[M].上海:上海人民出版社,2021:144.由此,关系成为社会分析的基本单位,关系世界的行为体均是关系性存在。以关系性存在为基础,关系者、关系圈网与关系环境交织组合,共同构成了社会存在的互涵性基础。在《世界政治的关系理论》一书中,秦亚青着重分析了关系的共时共在,即互涵性特征。(41)秦亚青认为互涵性将社会人视为在互动过程中相互包含的生成与存在,可通俗表述“你中有我,我中有你”。详见秦亚青.世界政治的关系理论[M].上海:上海人民出版社,2021:143-200.事实上,互涵性特征多呈现于单一的关系形态之中,是行为主体互动构成的关系形态的共在、共存、共时和互构。但是,超越关系单一性的范畴,关系与关系之间的存在状态可能更加趋近于复杂性。

关系的复杂性与互涵性并非相互排斥、对立的特征形式。秦亚青在讨论关系者及其构成的关系圈网的同时,一定意义上涉及了关系的复杂性特征。在现实社会,以同一关系者为中心,会形成不同圈层的关系网:距离中心最近的圈层是内圈,一般指涉血缘关系;其次是中圈,一般指伙伴关系;最外层是外圈,表示陌生人的关系。(42)秦亚青.世界政治的关系理论[M].上海:上海人民出版社,2021:187.但是,在多元关系者的背景下,不同的关系圈网可能出现重叠交互,构成更为复杂的复合关系圈网。例如,关系者A的内圈关系可能成为关系者B的中圈关系的一部分,关系者C的中圈关系可能构成关系者B的内圈关系,彼此相互交叠、相互作用。关系圈网的划分以关系亲密度为尺度,亲密度的差异构成了关系复杂性的重要来源。(43)秦亚青.世界政治的关系理论[M].上海:上海人民出版社,2021:271-274.此外,不同领域或不同类型的关系相互交叠亦构成关系复杂性的又一来源。例如,在国际关系领域,关系者A与关系者B保持贸易伙伴关系,关系者B与关系者C具有军事联盟关系。因此,关系复杂性问题可以从关系亲密度和关系类型两个维度加以讨论。简言之,关系复杂性覆盖两个层次:其一,单个关系者在不同领域呈现不同关系形态,具体展示为“三圈式”结构;其二,不同关系者之间存在多元关系,且不同主体、不同领域的关系存在交叠。

在现今的国际关系中,各主权国家作为关系者,长期处于复杂的关系环境之中。一方面,从关系类型来看,一般认为安全与经贸领域最易形成议题联系,故将国家的对外关系分为安全关系和经贸关系。基于本文的研究背景,对安全关系的考察主要关注联盟关系,即军事安全领域的正式或非正式合作。(44)Glenn H. Snyder. Alliance Theory: A Neorealist Frist Cut[J]. Journal of International Affairs, 1990, 44(1):104;宋伟.联盟的起源:理性主义研究新进展[J].国际安全研究,2013(6):4-5.经贸关系是指国家之间的经济与贸易往来。一般而言,国家的安全关系和经贸关系并不具有同步性,即与一国是盟友的关系,但是,从经贸关系来看,与另一国的关系较为密切。不同的关系类型构成复杂的关系环境,若两个关系国的互动存在竞争与冲突,在此背景下需要对关系进行权衡选择,即出现“选边困境”“新同盟困境”或“关系者困境”。另一方面,关系复杂性也受到亲密度作用下的关系圈网位置影响。基于全球性特征,根据亲密度原则,本文认为关系圈网可分为核心和非核心两个层次。核心层即为关系联系最强、亲密度最高的层次,非核心层是指除内层之外的其他关系状态。针对联盟成员国的关系复杂性,可以有如下划分(如表1):

表1 联盟成员的复杂关系形态

不难发现,从关系圈网和关系类型两个维度界定,联盟成员的关系形态有四种可能:正式联盟、非正式联盟、重要利益攸关方和次要利益攸关方。就安全领域而言,关系圈网可划分为核心层的正式联盟和非核心层的非正式联盟。一般而言,正式联盟是指对非成员国家使用(或不使用)武力的正式国家联合体,具有对内统筹、对外排斥的特点。(45)孙德刚,凌胜利.多元一体: 中东地区的弱链式联盟探析[J].世界经济与政治,2022(1):47;Glenn H. Snyder. Alliance Theory: A Neorealist Frist Cut[J]. Journal of International Affairs, 1990, 44(1):104;孙德刚.国际安全合作中联盟概念的理论辨析[J].国际论坛,2010(12):52-57;Brett Ashley Leeds and Sezi Anac. Alliance Institutionalization and Alliance Performance[J]. International Interactions, 2005, 31(3):185.非正式联盟是指针对特定他国达成的在安全领域相互支持与合作,以此达成非正式的合作安排或共同期望的联盟。(46)Glenn H. Snyder. Alliance Theory: A Neorealist Frist Cut[J]. Journal of International Affairs, 1990, 44(1):105-106.因此,对正式联盟与非正式联盟的区分,可以依据是否达成正式的军事合作安排或同盟条约。

从经贸关系来看,核心圈层可界定为联盟成员国的重要利益攸关方,非核心圈层可以界定为次要利益攸关方。方炯升认为,对上述不同利益攸关方的划分可依据两国彼此贸易依存度的比值进行衡量,若联盟成员国对目标国贸易依存度与目标国对联盟成员国贸易依存度之间的倍率大于1,则目标国是联盟成员国的“重要利益攸关方”,若倍率小于或等于1,则目标国是联盟成员国的“次要利益攸关方”。(47)方炯升.有限的回击:2010年以来中国的经济制裁行为[J].外交评论,2020(1):77-78.为简化运算程序,本文认为,若联盟成员国对目标国贸易依存度大于目标国对联盟成员国贸易依存度,目标国是为联盟成员国的“重要利益攸关方”,否则为“次要利益攸关方”。就相互依存度而言,约翰·奥尼尔(John R. Oneal)和布鲁斯·拉西特(Bruce M. Russet)认为,贸易依存度视角下的相互依赖程度可作如下表示:

DEPENDij,t=(Xij,t+Mij,t)/GDPi,t

该公式表明,在时间为t的年份,国家i对国家j的依赖程度为DEPENDij,t,等于i国对j国的进出口之和(Xij,t+Mij,t)与i国当年国内生产总值GDPi,t之比。(48)方炯升.有限的回击:2010年以来中国的经济制裁行为[J].外交评论,2020(1):77;John R. Oneal and Bruce M. Russet. The Classical Liberals Were Right: Democracy, Interdependence, and Conflict, 1950—1985[J]. International Studies Quarterly, 1997, 41(2):275-277.总之,基于关系复杂性的视角,不同圈层、不同类型之间的关系形态组合构成了联盟成员所处的复杂关系环境,需要进行权衡、考量和选择。(49)出于简化分析的考虑,本文将仅关注联盟成员与联盟主导国的安全关系以及与联盟目标国的经济关系。

(二)关系选择、关系预期与联盟成员的战略行为

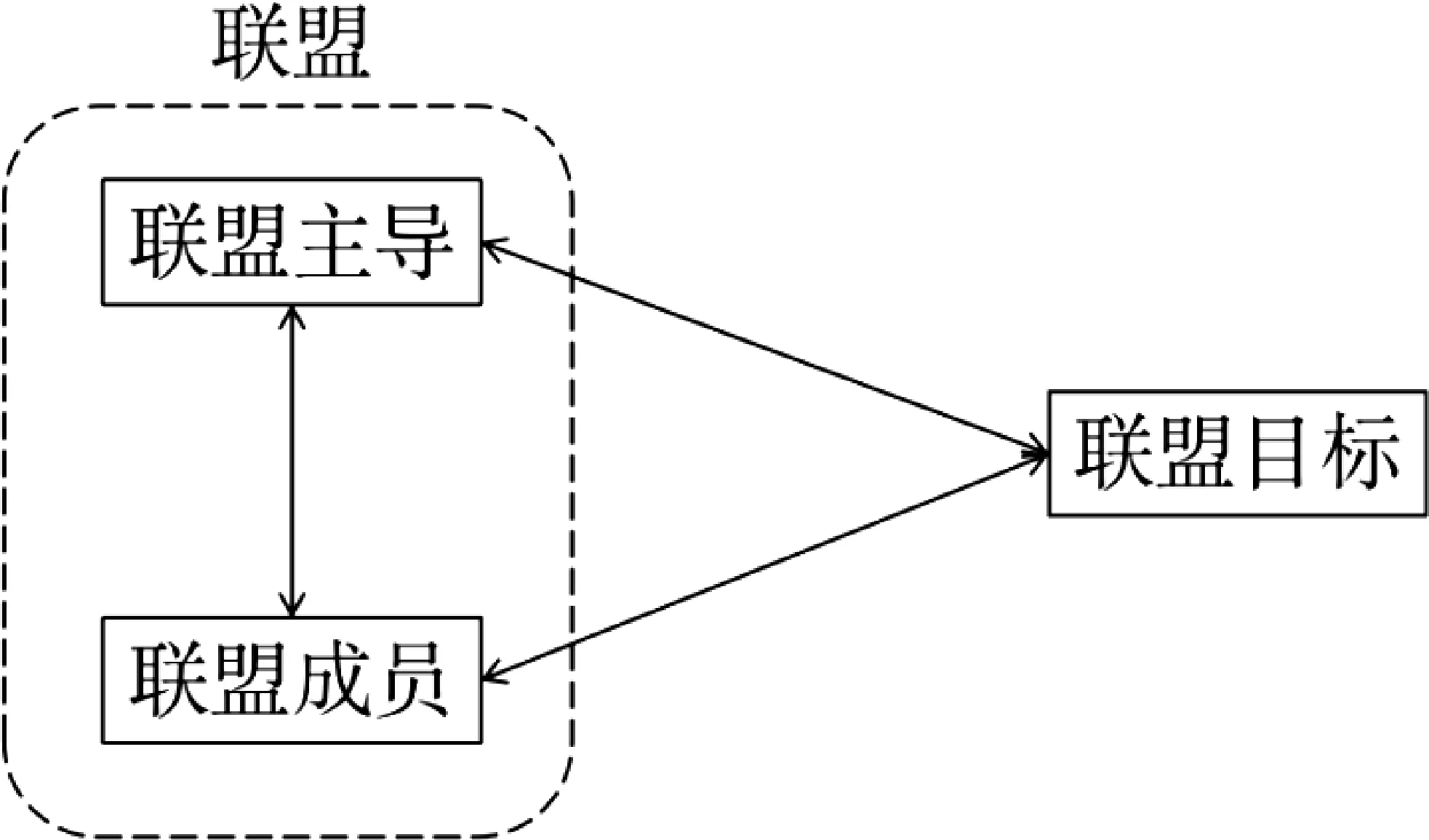

由联盟成员国的立场出发,立足于复杂关系形态的事实,联盟成员国需要在联盟内外互动中明确不同的关系组合形式。本文认为,联盟成员国、联盟主导国与联盟目标国的互动形态呈现三角关系(50)关于三角关系的讨论,已有研究多关注军事安全领域的三角互动,可参见罗伯特·杰维斯.系统效应:政治与社会生活中的复杂性[M].李少军,等,译.上海:上海人民出版社,2020:212-222;Randall Schweller. Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler’s Strategy of World Conquest[M]. New York: Columbia University Press, 1998.。联盟内外互动示意图如下(如图1):

图1 联盟内外互动示意图

如上图所示,在联盟内部,联盟成员国与联盟主导国的互动主要以安全关系呈现。基于本文所讨论联盟的非对称性特征,联盟主导国拥有远超联盟成员的国家实力。(51)苏若林,唐世平.相互制约:联盟管理的核心机制[M]//刘丰,主编.联盟政治:理论与实践.北京:中国社会科学出版社,2018:187.因此,在安全关系中,二者彼此开展讨价还价的互动实践,联盟主导国构成相对于联盟成员的关系型权威。(52)戴维·莱克.国际关系中的等级制[M].高婉妮,译.上海:上海人民出版社,2021:27-28.在联盟的对外互动中,存在两种关系形态:其一,联盟主导国与联盟目标国的互动关系。由于联盟主导国的权威地位,该关系形态可能影响并塑造联盟成员的对外战略行为;其二,联盟成员国与联盟目标国的互动关系。此类关系形态主要以经贸关系呈现。由此,在三者的互动实践中,构建起了小型的关系网络或关系环境。

关系理论认为,关系构成的世界具有关系环境效应和关系者的能动效应。(53)秦亚青.世界政治的关系理论[M].上海:上海人民出版社,2021:282-286.关系环境效应关注关系网络对关系者行为的塑造和制约作用,关系者的能动效应则更多强调关系者利用关系环境来实现自身目标的选择。由此,在上述联盟互动构成的关系网络中,联盟成员国会受到安全关系与经贸关系的制约与影响,同时,在发挥能动作用的基础上进行战略行为选择。受到安全关系与经贸关系的制约,联盟成员国需要在关系理性的路径上对关系进行权衡和选择,并在关系选择的基础上,确定自身的对外战略行为。

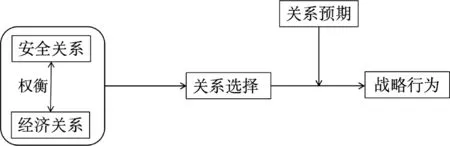

对外战略是国家在评估自身实力、利益与目标的基础上,在对外关系领域进行的全局性的中长期谋划。(54)吴志成,王亚琪.国际战略研究的历史演进及其当代启示[J].世界经济与政治,2016(10):75-93;门洪华.新时代中国国际战略研究与反思[J].学术月刊,2018(11):68-76.战略具有整体性和长远性的特点,与之不同,战略行为特指具体的行为策略,受到特定时空条件的束缚。总体而言,联盟成员的关系选择是在关系环境的约束效应下作出的,是结构性条件作用下达成的系统性结果。但是,联盟成员国具体行为的选择受到关系者能动效应的影响。关系者的能动效应体现为处于“三角关系”中的联盟主导国和联盟成员对联盟目标国的关系预期。具体而言,关系预期是指联盟内部成员(包括主导国与成员国)对联盟目标国威胁的认知。为简化分析,本文采用二分的方法,将关系预期界定为高威胁感知和低威胁感知。受到联盟主导国关系型权威作用的影响,联盟主导国对联盟目标国的关系认知程度将直接作用于联盟成员国的行为选择。简言之,联盟成员国在关系选择的基础上,综合考量自身及联盟主导国针对联盟目标国的关系预期,由此进行战略行为选择。具体逻辑如图2所示:

图2 联盟成员国的战略行为选择逻辑示意图

(三)类型学下的关系复杂性与联盟成员的战略行为

根据关系亲密度原则,正式联盟和重要利益攸关方处于关系核心圈层,非正式联盟与次要利益攸关方处于关系的非核心圈层。联盟成员国在进行关系权衡和选择的过程中,通常会受到核心圈层的关系类型较大程度的制约,故赋予其以较为突出的重要性。从类型学的角度进行划分,可以将联盟成员互动中关系的复杂类型归为四类:第一,双重主导型关系,即正式联盟-重要利益攸关方的关系组合,这两种关系在“三角关系”中均具有较高的重要性,对联盟成员国的制约效用趋同;第二,联盟主导型关系,即关系组合为正式联盟-次要利益攸关方,安全关系在“三角关系”中具有绝对重要性,对联盟成员国的影响更为突出;第三,经贸主导型关系,即关系组合为非正式联盟-重要利益攸关方,联盟成员国更易受制于经贸关系的束缚,并给予其重要关注;第四,弱化主导型关系,即关系组合为非正式联盟-次要利益攸关方,联盟成员国受两种类型关系制约程度均较弱。

就战略行为的类型化而言,在国际关系领域,最具影响的是从冲突与合作二分的角度进行战略行为界定。(55)Stephen M. Walt. Alliance Formation and the Balance of World Power[J]. International Security, 1985, 9(4):3-43; 斯蒂芬·沃尔特.联盟的起源[M].周丕启,译.上海:上海人民出版社,2018:156-180.也有学者为了弥补二分法过于简化的局限,提出了预防性战争、制衡、追随、约束、接触、疏远和推诿六种不同的行为类型。(56)Randall L. Schweller. Managing the Rise of Great Powers: History and Theory[M]//Alastair Iain Johnston and Robert S. Ross, eds. Engaging China: The Management of an Emerging Power. New York: Routledge, 1999: 7.刘丰和陈志瑞在讨论东亚国家的战略时,根据冲突和合作两种路径,在战略强度的基础上进行了新的行为类型划分尝试,提出冲突路向的约束、防范、制衡和合作路向上的接触、绥靖、追随策略,同时增加了对疏远行为的关注。(57)刘丰,陈志瑞.东亚国家应对中国崛起的战略选择:一种新古典现实主义的解释[J].当代亚太,2015(4):9-10.本文认为,不同类型的关系选择与关系预期,共同决定了联盟成员国的不同战略行为类型。在同一关系类型中,基于不同的关系预期组合,联盟成员会选择不同类型的战略行为。在借鉴刘丰和陈志瑞对战略行为划分的基础上,本文将国家的关系类型分为两类:其一,具有明显冲突合作性质的联盟主导型关系、经贸主导型关系和双重主导型关系;其二,无明确冲突合作性质的弱化主导型关系。在前者的基础上,依据不同的关系预期,可将战略行为作如下展示(如图3):

图3 类型化视角下的关系复杂性与战略行为(58)划分标准依据刘丰和陈志瑞对国家战略行为的分类。参见刘丰,陈志瑞.东亚国家应对中国崛起的战略选择:一种新古典现实主义的解释[J].当代亚太,2015(4):9.

联盟主导型关系表现为对抗性和竞争性,根据制衡强度不同,本文主要从制衡和防范两个角度讨论联盟成员的战略行为,将战略行为划分为完全制衡、有限制衡、有限防范和完全防范四种类型。当联盟成员与联盟主导国对联盟目标国的关系预期均为高威胁感知时,联盟成员趋于选择对抗性最为明显的完全制衡行为;当联盟成员与联盟主导国的关系预期均为低威胁感知时,联盟成员国可能进行完全防范选择;当联盟成员威胁感知高且主导国威胁感知低时,联盟成员倾向于选择有限制衡行为;当联盟成员威胁感知低且主导国威胁感知高时,成员国更愿意选择相较于完全防范更具对抗性的有限防范行为。一般而言,完全防范行为相较于硬对冲行为呈现更强的冲突性特征。

双重主导型关系表现为联盟成员国的战略权衡与战略两难,因此,本文将该关系选择背景下的行为策略理解为对冲。一般而言,对冲是指国家在不确定性和高风险的背景下,为抵消风险采取的行为选择。(59)Kuik Cheng-chwee. The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China[J]. Contemporary Southeast Asia, 2008, 30(2):159-185.在对冲的基础上,有学者进一步将对冲划分为硬对冲和软对冲两种不同类型。王栋认为,高威胁认知和较大的相对能力会促使国家选择具有强制性的硬对冲行为,在低威胁认知和较小的相对能力下,国家会采取相对温和的软对冲的策略。(60)王栋:国际关系中的对冲行为研究——以亚太国家为例[J].世界经济与政治,2018(10):35-36.基于此,本文分别将关系预期的一致性高威胁感知和低威胁感知对应为硬对冲和软对冲行为。处于两者之间,当成员国威胁认知高且主导国威胁认知低时,联盟成员可能选择有限硬对冲的战略行为;反之则会选择有限软对冲的战略行为。

经贸主导型关系呈现联盟成员国对外行为的防守与合作特征,依据合作行为的强度,可具体分为绥靖、有限绥靖、有限追随和追随四种行为方式。(61)有研究认为绥靖是追随的一种表现形式,此处根据行为强度不同将二者作进一步区分。参见Stephen M. Walt. Alliance Formation and the Balance of World Power[J]. International Security, 1985, 9(4):7-8.联盟成员国和主导国对联盟目标国的关系预期均为高威胁感知时,成员国倾向于采取绥靖的战略行为;当成员国与主导国的关系预期均为低威胁感知时,成员国倾向于追随联盟目标国;当联盟成员国的关系预期为高威胁且主导国的关系预期是低威胁时,成员国可能选择有限绥靖的战略行为;当联盟成员国的关系预期为低威胁且主导国的关系预期是高威胁时,成员国可能选择有限追随行为。通常认为,战略守势下绥靖行为的合作属性强于双重主导型关系下的软对冲行为。

当联盟成员国处于无明确冲突及合作属性的弱化主导型关系中时,基于关系预期的影响,战略行为仍具有四种可能性:约束目标国、疏远目标国、疏远主导国和接触。(62)对于约束、疏远和接触三种行为的区分,本文同样沿用刘丰和陈志瑞的划分标准,并进行具有更加广泛意义的应用。在冲突-合作光谱中,约束处于相对冲突一端,接触位于相对合作一端,疏远行为居中。参见刘丰,陈志瑞.东亚国家应对中国崛起的战略选择:一种新古典现实主义的解释[J].当代亚太,2015(4):9.约束、疏远和接触从冲突-合作光谱来看,似乎一一对应于联盟主导型关系、双重主导型关系和经贸主导型关系,区别在于联盟在战略行为中的作用。在联盟主导型关系中,联盟成员的制衡与防范均在联盟框架下进行,与之不同,约束的战略行为更加突出国家的自主属性,疏远和接触亦如此。在弱化主导型关系中,当联盟成员国与主导国均存在高威胁的关系预期时,成员国趋于选择约束目标国的行为;当联盟成员国与主导国均存在低威胁的关系预期时,成员国倾向于选择接触(完全自主)的行为,与主导国和目标国展开无差别互动;当联盟成员国具有高威胁的关系预期且主导国关系预期为低威胁时,成员国可能选择疏远目标国的策略,且为了制衡威胁,联盟成员可能选择加强或提升与主导国的安全关系;(63)斯蒂芬·沃尔特.联盟的起源[M].周丕启,译.上海:上海人民出版社,2018:157-173.当联盟成员的关系预期为低威胁认知且主导国为高威胁认知时,联盟成员国可能基于避免被牵连或推诿责任的目的,采取疏远主导国的战略行为。

四、案例选择与检验

(一)案例选取

为验证关系复杂性视角下联盟成员国战略行为选择框架的可行性,本文拟选取四个同盟案例进行分析说明,分别是美日同盟、北约、“澳英美三边安全协议”和美以同盟。关系复杂性的分析框架,从联盟的正式与非正式两个方面,考察了关系的亲密程度与关系网络位置。据此,上述联盟案例的选择主要以正式与非正式、双边和多边为划分标准。同时,为扩大分析框架的解释范围,亦将联盟目标国的类型加以考量。此外,上述四个同盟案例分别位于东亚地区、北大西洋地区、印太地区和中东地区,具有广泛性和普遍性。

第一,美日同盟是美国联盟体系中正式双边联盟的典型代表。在美日同盟的互动中,形成了涉及美、日、中三边关系的三角模式。众所周知,美日联盟的目标国是中国。(64)吕耀东.拜登政府与美日同盟的发展趋向[J].当代世界,2021(2):25-30.中国是世界上最大的发展中国家及第二大经济体,对国际体系、国际秩序平稳运行具有举足轻重的作用。

第二,虽然北约同样是美国联盟体系下的正式联盟,但是,区别于美日同盟,北约是多边主义的制度安排。约翰·鲁杰(John Gerald Ruggie)认为,多边主义是三个及以上国家基于普遍规则进行行为协调的制度形式。(65)John Ruggie. Multilateralism Matters:The Theory and Praxis of an International Form[M]. New York: Columbia University Press, 1993:11.基于此,北约不同于美日双边同盟,是典型的多边同盟。对北约的考察有利于提升本文分析框架对正式联盟的解释力。与此同时,北约长期以来将自身定位为防御性同盟,不针对任何第三方,事实上,北约长期将俄罗斯视为威胁,这充分体现在北约历次首脑峰会公报中。(66)NATO.Brussels Summit Communiqué[EB/OL].(2021-06-14)[2022-04-28]. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en.作为联盟目标国的俄罗斯亦是具有国际影响力的大国。

第三,“澳英美三边安全协议”是美国领导下建立的非正式联盟机制,与美日同盟和北约不同,该机制并未赋予成员国明确的条约义务。与此同时,该机制呈现“小多边主义”的关系形态。陈柏岑认为,小多边主义在组织原则、成员构成与义务等方面的要求明显低于多边主义。一般而言,小多边框架下的决议约束力不足。(67)陈柏岑.美国亚太战略中的小多边问题研究[J].边界与海洋研究,2021(5):20-43.因此,本文将“澳英美三边安全协议”作为非正式联盟的小多边形式纳入考察。

第四,美以联盟是非正式联盟的又一代表,联盟的互动方式为双边互动。美以关系具有特殊性,美国长期将以色列认定为“非北约重要盟友”。(68)刘丰.秩序主导、内部纷争与美国联盟体系转型[J].外交评论,2021(6):27;Dov Waxman, Jeremy Pressman. The Rocky Future of the US-Israeli Special Relationship[J]. The Washington Quarterly, 2021, 44(2):75-93.与此同时,美以联盟的目标国多为地区性国家,例如,伊朗。这对上述全球性目标国的案例分析具有较好的补充作用。

总之,本文的案例选择试图较为全面地覆盖多边、双边正式联盟与小多边、双边非正式联盟,以期增强前文分析框架的解释力并拓展其适用范围。同时,本文的研究背景立足于复合相互依赖的基本事实,基于复合相互依赖自20世纪80年代以来不断加深的现实,本文默认将联盟的考察范围设定在21世纪,即主要考察在21世纪依然存续且发挥作用的联盟,以期各项变量更好地作用于结果。

(二)美日同盟

美日同盟是美国亚太同盟体系的基础、基石和支柱。(69)US Department of State. US Relations with Japan[EB/OL].(2020-01-21)[2022-04-28].https://www.state.gov/u-s-relations-with-japan/.冷战期间,日本在东亚地区发挥堡垒作用,美国致力于鼓励日本采取非进攻性战略,同时积极承担联盟责任,维护地区稳定与和平。(70)Thomas J. Christensen. China, the US-Japan Alliance, and the Security Dilemma in East Asia[J]. International Security, 1999, 23(4):51.随着世界权力转移趋势明显增强,美国在对日防御承诺中逐渐展示出模糊性,一定意义上加剧了涉及抛弃与牵连的“同盟困境”。(71)Elena Atanassova-Cornelis and Yoichiro Sato. The US-Japan Alliance Dilemma in the Asia-Pacific: Changing Rationales and Scope[J]. The International Spectator, 2019, 54(4):78-93.但是,美日同盟并未分解,反而呈现不断强化的趋势。(72)凌胜利.冷战后美日联盟为何不断强化?——基于联盟管理的视角[J].当代亚太,2018(6):45-69.无论是设定联盟对外行动的全球属性,还是加强联盟内部结构的“无缝、灵活、高效”式协调,中国因素在其调整的过程中发挥重要作用。(73)陶文钊.冷战后美日同盟的三次调整[J].美国研究,2015(4):31.随着中国综合实力不断增强,美、日两国均具有强烈的威胁感知。2021年4月,美、日领导人联合声明再次确认《美日安保条约》及其第五条适用钓鱼岛,同时对中国影响国际秩序的行为表示“关切”。(74)The White House. US-Japan Joint Leaders’ Statement: US-Japan Global Partnership for a New Era[EB/OL].(2021-04-16)[2022-04-28].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/16/u-s-japan-joint-leaders-statement-u-s-japan-global-partnership-for-a-new-era/.因此,美、日、中构成了事实上的三角互动关系,美国为联盟主导国,日本为联盟成员国,中国为联盟目标国。

在关系复杂性视角下,日本需要对其与美国的安全关系同与中国的经贸关系进行权衡考量。就安全关系而言,美、日两国自1951年《日美安保条约》便已结成正式同盟关系,其间经历数次调整变迁,两国的盟友关系至今依然牢固。在联盟互动中,衡量联盟可信度的重要指标是主导国在成员国的驻军。据统计,美国在日本拥有军队约5.4万人,占据85个专用设施。(75)US Department of Defense. Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region[R]. 2019:23; Congressional Research Service. The US-Japan Alliance[R].2019:1.2021年,在拜登和菅义伟的会晤中,双方明确将联盟界定为“维护”印太地区和世界其他地区和平稳定的基石。(76)The White House. US-Japan Joint Leaders’ Statement: US-Japan Global Partnership for a New Era[EB/OL].(2021-04-16)[2022-04-29].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/16/u-s-japan-joint-leaders-statement-u-s-japan-global-partnership-for-a-new-era/.因此,在美、日安全关系中,美国居于关系型权威地位,两国的安全关系居于核心地位。从经贸关系来看,中国是日本的重要利益攸关方,两国的经贸关系始终处于核心圈层。

表2 日本与中国的贸易依存度及经贸关系

表2数据显示,2010年至2021年,日本对中国的贸易依存度始终大于中国对日本的贸易依存度,且差距总体上呈扩大趋势。日本对中国的经贸关系定位为重要利益攸关方,处于关系圈网的核心圈层。美日同盟下日本面对的关系组合为正式联盟-重要利益攸关方,即双重主导型关系。

日本所处的双重主导型关系和具体战略行为选择在钓鱼岛问题上可见一斑。2010年9月,中日两国船只在钓鱼岛海域相撞,日本海岸警卫队逮捕并拘留中国船长,钓鱼岛争端再次激化。2012年,日本政府所谓的购岛事件让钓鱼岛问题白热化,此后,日本对中国所持强硬姿态日趋明显。双重主导型关系下国家的战略行为选择包括硬对冲、有限硬对冲、有限软对冲和软对冲。关系复杂性视角认为,在关系选择的基础上,联盟成员国的战略行为由关系预期决定。在此阶段,美国作为美日同盟的主导国,对中国具有高威胁的关系预期。2009年7月,美国时任国务卿希拉里·克林顿在曼谷宣称“美国重新归来”。2011年,希拉里发表《美国的太平洋世纪》一文,高调推出美国重返亚太地区的战略计划。(78)张仕荣.美国“亚太再平衡”战略及对中美关系的影响[J].当代世界与社会主义,2021(4):29-33.至2012年夏,美国国防部宣布将会有近六成的美国海军舰艇被部署至亚太地区,“亚太再平衡”战略就此成形。(79)Greg Kennedy and Harsh V. Pant, eds. Assessing Maritime Power in the Asia-Pacific: The Impact of American Strategic Re-Balance[M]. Aldershot: Ashgate, 2015: 2-23.美国的“亚太再平衡”战略基于对中国快速发展的担忧,具有明显的针对性和威胁感知意义。美国认为中美两国相对实力正在发生巨大变化,由此带来的相对位置变化和地区主导权变迁,是美国威胁感知的主要来源。(80)金灿荣,刘宣佑,黄达.“美国亚太再平衡战略”对中美关系的影响[J].东北亚论坛,2013(5):6-8.日本作为联盟成员国,其对中国的关系预期同样为高威胁感知。自2010年起,中国超越日本,成为世界第二大经济体,日本对中国相对经济、军事实力的增长深感担忧。(81)US Department of Defense. Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships, and Promoting a Networked Region[R]. 2019:23; Congressional Research Service. The US-Japan Alliance[R]. 2019:12.2012年,安倍晋三组阁上台并于次年公布了《国家安全保障战略》,大肆渲染“中国威胁”,指责中国侵犯钓鱼岛,违背既有国际秩序。(82)周永生.析安倍内阁日本国家安全保障战略转型[J].国际关系研究,2014(6):100-101.美国与日本共有的高威胁感知,决定了日本对中国的战略行为选择为硬对冲。事实上,安倍政府积极谋求对中国的“硬对冲”策略,有意联合美国,应对来自中国的压力。(83)张望.安倍治下的日本对华政策:从战略制衡到战术避险[J].国际安全研究,2021(2):86-1-6.一方面,日本极力加强美日同盟,谋求美国防御性安全承诺,特别是在钓鱼岛问题上,日本多次敦促美方明确《美日安保条约》第五条适用于钓鱼岛。由此,希拉里、奥巴马以及现任总统拜登均曾公开表态支持,加强了美日同盟对所谓“中国威胁”的一致性认知。另一方面,日本推动构造对中国新的硬对冲堡垒。2015年,为对冲中国的“一带一路”倡议,日本与美国等国宣布成立跨太平洋关系伙伴协定(TPP)。在美国推出TPP后,日本作为主要发起国,积极推动全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。2016年,为遏制中国崛起,日本推出“印太战略构想”,规划在政治安全领域对中国进行“冲突性”对冲,在经济领域加强对中国的“合作性”对冲。(84)程蕴.日本“印太战略构想”推进过程中的“中心化”与“去中心化”[J].日本学刊,2021(5):89-91;王广涛,俞佳儒.身份困境与对冲的扩展:中美战略竞争下的日本对华政策的新动向[J].边界与海洋研究,2021(4):73-90;陈拯,王广涛.对冲中的摇摆:三边互动下的日本“印太战略”演进[J].世界经济与政治,2022(6):56-79.总之,日本在双重主导型关系中,采取了硬对冲的战略行为,这在美日同盟与日本的对外政策中表现明显。

(三)北约

北约形成于应对苏联对所谓“自由民主世界”的威胁,其不仅是反击“侵略”的军事制度安排,也是各缔约国全面合作的条约。(85)尹继武.联盟信任的生成机制[J].国际政治科学,2008(4):67.对苏联解体、华约解散,而北约却得以延续和扩大的现象,理论学界已有诸多探讨,本文不再赘述。(86)周亦奇,唐世平.“半负面案例比较法”与机制辨别——北约与华约的命运为何不同[J].世界经济与政治,2018(12):32-59;Robert B. McCalla. NATO’s Persistence after the Cold War[J]. International Organization, 1996, 50(3):445-475.但是,为了填补苏联解体后出现的权力真空,北约东扩成为重要的战略手段,对俄罗斯的安全造成压力。(87)刘丰.分化对手联盟:战略、机制与案例[J].世界经济与政治,2014(1):60-61.美国和北约之所以力推北约东扩,最主要的原因是防范俄罗斯再度崛起及其对北约各国可能造成所谓安全威胁。(88)Eduardo B. Gorman ed. NATO and the Issue of Russia[M]. New York: Nova Science Publishers, 2010:17-19; 刘丰.分化对手联盟:战略、机制与案例[J].世界经济与政治,2014(1):60-61.2021年北约布鲁塞尔峰会达成的公报显示,北约仍将俄罗斯视为首要安全威胁加以防范。(89)NATO.Brussels Summit Communiqué[EB/OL].(2021-06-14)[2022-04-28].https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en.很明显,北约存续及对外战略互动的主要目标国是俄罗斯。美国、北约其他成员国和俄罗斯之间构成了联盟互动的三角关系。

英国是北约的成员国之一,英国、美国与俄罗斯构成的三角互动以及英国的战略定位和行为选择是下文考察的重点。(90)选择英国作为北约内部成员国代表进行分析,是因为英国作为非欧盟成员国,具有完全的国家主权与政策自主性,规避了对欧盟作用与约束的考量。从关系选择来看,英国与美国所处的北约是当今世界最为典型的多边正式军事合作和联盟安排。正式联盟的定位划定了英国与美国安全关系的核心圈层位置。就经贸关系而言,俄罗斯是英国的次要利益攸关方,处于非核心的圈网位置(见表3)。

表3 英国与俄罗斯的贸易依存度及经贸关系

2010年至2021年,英国对俄罗斯的贸易依存度始终小于俄罗斯对英国的贸易依存度,故在经贸关系中俄罗斯是英国的次要利益攸关方,处于非核心圈层的位置。在关系选择中,安全关系处于核心圈层,经贸关系处于非核心圈层,英国对两种关系权衡的结果势必偏重于安全关系,居于联盟主导型关系之中,其对俄战略长期持进攻性、竞争性姿态,具体的战略行为选择受关系预期的约束和影响。从美国对俄罗斯的关系预期来看,俄罗斯仍然对国际秩序稳定及美国安全构成重要“威胁”。2017年,特朗普政府发布的《美国国家安全战略》指出,俄罗斯想要塑造一个与美国价值观和利益背道而驰的世界,俄罗斯的军事能力和核武系统是美国面临的最为严重的安全威胁。(91)The White House. National Security Strategy of the United States of America[R]. 2017:25-26.2021年,拜登政府公布《临时国家安全战略指针》,将俄罗斯界定为美国在全球范围内的对手与潜在威胁,强调俄罗斯不断谋求提升全球影响力并在国际范围内发挥破坏性作用。(92)The White House. Interim National Security Strategic Guidance[R]. 2021: 7-8.2022年,美国新版《国家安全战略报告》再次强调俄罗斯的“威胁性”,认为其对“自由开放”的国际体系构成了紧迫性的挑战。(93)The White House. National Security Strategy of the United States of America[R]. 2022:8.从美国历届政府的安全战略可以看出,美国始终将俄罗斯认定为修正主义国家,认为俄罗斯在全球范围内对美国构成较高的安全威胁。因此,美国对俄罗斯的关系预期为高威胁感知。与美国类似,英国对俄罗斯的关系预期也呈现高威胁认知。从划定英国全球战略的《安全、防务、发展与外交政策综合审查——竞争时代的全球化英国》这一报告来看,英国宣称“英国尊重俄罗斯的人民、文化和历史。然而,在与俄罗斯政府的关系改善之前,我们将积极阻止和防御来自俄罗斯的各种威胁。”(94)HM Government. Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy[R]. 2021: 60.与此同时,英国认为俄罗斯的威胁主要是其对既有国际秩序和规则的破坏与挑战,这严重威胁了英国的战略利益。(95)英国的战略利益可以被简要表述为保护航行自由和基于规则的国际秩序等。HM Government. National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A Secure and Prosperous United Kingdom[R]. 2015.因此,英国对俄罗斯的关系预期是高威胁感知。从关系复杂性的视角来看,在战略进攻的定位下,联盟主导国与联盟成员国均为高威胁的关系预期,联盟成员国倾向于选择完全制衡的战略行为。一方面,加强联盟以制衡俄罗斯。英国始终坚持加强北约内部团结,共同应对俄罗斯构成的地缘安全“威胁”,支持北约外交、军事和情报共享,并计划在东欧地区增强抵御俄罗斯“威胁”的能力,积极支持并帮助乌克兰建设防御威胁的军事力量。(96)HM Government. Global Britain in a Competitive Age: The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy[R]. 2021: 61.另一方面,英国积极向第三方提供援助以抵御威胁。自2022年3月俄乌冲突爆发以来,英国积极向乌克兰提供武器装备和资金援助,同时对俄罗斯的经济、贸易和人员等实施严厉制裁。上述两个方面的外交实践,无论从制衡范围还是制衡强度来看,均可被认定为完全制衡的战略行为。

(四)“澳英美三边安全协议”

2017年以来,随着《美国国家安全战略报告》《国防战略报告》和《印太战略》报告的先后公布,美国的“印太战略”初步成形。(97)阎德学,李帅武.“印太战略”升级版及其对中国的威胁[J].社会科学,2021(11):40.2021年,拜登政府对原有“印太战略”进行升级,形成了以“澳英美三边安全协议”(AUKUS)为基础的新的战略形态。“澳英美三边安全协议”成形于2021年9月,该协议构成了以美国为主导,英国和澳大利亚协同配合的“小多边”联盟。从联盟界定及其属性划分来看,“澳英美三边安全协议”是小多边下的非正式联盟合作。美国的“印太战略”将中国作为全方位、多领域的战略竞争对手,这与澳大利亚的“印太战略”不谋而合。不难发现,美澳“印太战略”的剑锋直指中国。基于上述共同目标,美澳合作得以深入开展。据此,中国成为“澳英美三边安全协议”明确的联盟目标国。(98)兰江,姜文玉.进攻性联盟、模糊性威慑与AUKUS的战略性扩张[J].国际安全研究,2022(2):47-77.下文的讨论将集中围绕美、澳、中互动形成的联盟内外三角关系展开。

从关系形态来看,澳大利亚与美国进行安全合作意在进一步深化安全关系。从互动进程来看,“澳英美三边安全协议”发挥平台性作用,为战略目标基本一致的三国提供了合作与关系拓展的平台,各方进行技术和信息共享,提升关键防御和安全能力。(99)The White House. Joint Leaders Statement to Mark One Year of AUKUS[EB/OL].(2022-09-23)[2022-10-23].https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/23/joint-leaders-statement-to-mark-one-year-of-aukus/.但是,“澳英美三边安全协议”框架下合作的方向并未明确对非成员国协调使用武力,各方合作关注于安全框架下的技术与武器共享,不具备正式军事联盟的条约义务安排。(100)王鹏,颜婕.美国推动构建“三边安全伙伴关系”的地缘战略逻辑[J].当代美国评论,2022(1):79-100.在此基础上形成的安全关系为非正式同盟关系,澳大利亚与美国的安全关系居于关系圈网的非核心位置。但是,在美澳关系方面,早在1952年双方就已经签订了《太平洋安全保障条约》,确立了正式的军事同盟关系。澳大利亚深知其自身实力难以有效维护国家安全,因此,保障核心利益不受侵犯成为其发展澳美盟友关系的重点。(101)Nick Bisley. Australia’s Strategic Culture and Asia’s Changing Regional Order[R]. A Report from the Strategic Asia Program, the National Bureau of Asian Research, 2016:18.考虑到澳大利亚对于美国的重要性,美澳之间的安全关系仍然需要以正式联盟来加以讨论。与之对应,从经贸关系来看,澳大利亚与中国具有相对紧密的经贸联系,如表4所示:

表4 澳大利亚与中国的贸易依存度及经贸关系

2010年至2021年,澳大利亚对中国贸易依存度始终大于中国对澳大利亚的贸易依存度,故澳大利亚视中国为重要的利益攸关方。重要利益攸关方将澳大利亚与中国的经贸关系定位在关系圈网的核心。在美、澳、中三角关系中,澳大利亚需要在非核心的安全关系和核心的经贸关系中进行抉择定位,从而形成了双重主导型的关系状态。

从关系复杂性视角来看,在双重主导型关系中,受不同关系预期影响,澳大利亚有四种战略行为可供选择:硬对冲、有限硬对冲、有限软对冲和软对冲。从联盟主导国的立场出发,与美日同盟类似,美国对中国的关系预期呈现高威胁感知。从澳大利亚的视角来看,其认定中国直接威胁了西方国家所谓的“基于规则的国际秩序”,因此,澳大利亚对中国的关系预期同样展现为高威胁感知。(102)邱涛.“印太战略”框架下澳大利亚对美政策研究——安全焦虑与“中等强国”的视角[J].世界经济与政治论坛,2021(3):106-125.美澳两国在威胁感知上具有较高程度的一致性。由此,澳大利亚对中国的战略选择更趋于硬对冲。硬对冲是与战略进攻最为接近的一种行为方式,特征是可能采取强制性手段。从澳大利亚对中国的外交互动实践来看,对冲的强制性手段可能包括但不限于介入南海问题、对中国公司进行限制等。基于海上航线安全的考虑,澳大利亚积极介入南海问题,通过“印太战略”大力倡导海权与地缘政治思想,并指责中国在南海地区部署军事武器,威胁所谓“航行自由”原则。(103)许善品,张涛.战略文化、战略偏好与澳大利亚的对华战略疑惧[J].印度洋经济体研究,2021(3):59-84.在经济领域,澳大利亚于2018年正式发布了《5G安全指导书》,该文件明确禁止中国企业参与澳大利亚5G建设,澳大利亚成为第一个明确作出此项规定的国家。(104)查雯.大国竞争升级下对冲战略的瓦解与延续——以澳大利亚、菲律宾、新加坡的对华政策为例[J].外交评论,2021(4):21-51.但是,硬对冲中并非仅有强制性手段。中澳两国也在一系列领域展开了合作,特别是在经济领域,与1988年相比,2021年澳大利亚从中国进口的商品价值总额增长了一百余倍,澳大利亚对中国的定位概括而言是“机遇与挑战”并存。(105)数据来源于联合国商品贸易数据库,详见UN Comtrade Database[EB/OL].(2022)[2022-10-23].https://comtrade.un.org/data.近年来,澳大利亚多位政府官员发表积极言论,向中国抛出“橄榄枝”,进一步体现了澳大利亚不愿完全忽视与中国合作所带来的机遇。简言之,澳大利亚在对外战略行为选择中奉行中美对冲的原则,有学者认为澳大利亚逐渐放弃对冲转而对华制衡,这正是“硬对冲”的真实体现。(106)查雯.大国竞争升级下对冲战略的瓦解与延续——以澳大利亚、菲律宾、新加坡的对华政策为例[J].外交评论,2021(4):21-51.澳大利亚在对华关系方面采取强制性和合作性兼具的硬对冲行为,对美则尽可能在保持自主性的基础上进行互动,(107)澳大利亚长期以来一直致力于加强自身的地区角色作用,推动自主外交,其积极推动“印太战略”正是对此的现实展现。详见周方银,王婉.澳大利亚视角下的印太战略及中国的应对[J].现代国际关系,2018(1):29-36.进而坚持正式联盟-重要利益攸关方的关系选择,即双重主导的关系状态。

(五)美以联盟

美以联盟是以安全合作为纽带确立的特殊关系形态,但是,双方并未正式明确条约义务。(108)刘丰.秩序主导、内部纷争与美国联盟体系转型[J].外交评论,2021(6):27.换言之,美以联盟是非正式联盟的典型形态。虽然作为非正式联盟存在,但美国将以色列看作中东“战略桥头堡”,称其为“非北约盟友”。(109)孙德刚.美国与以色列的安全合作关系探析[J].西亚非洲,2017(2):25-26.通常认为,美以两国的安全合作始于1962年肯尼迪政府时期,美国承诺保护以色列安全并向其提供军事装备。(110)斯蒂芬·沃尔特.联盟的起源[M].周丕启,译.上海:上海人民出版社,2018:84.1981年和2007年先后签订的《谅解备忘录》与《合作备忘录》进一步规范并加强了美以双边互动关系。(111)孙德刚.美国与以色列的安全合作关系探析[J].西亚非洲,2017(2):26.冷战期间,美以两国合作的目标存在脱节,美国欲通过美以联合达成制衡苏联的目标,以色列则意在凭借美国的支持以制衡阿拉伯国家。(112)斯蒂芬·沃尔特.联盟的起源[M].周丕启,译.上海:上海人民出版社,2018:160-163.进入21世纪,美以双方目标渐趋融合,打击恐怖主义和极端势力成为双方共同使命。2002年,伊核问题显现,伊朗对以色列和美国的安全均构成“威胁”,由此成为美以联盟的目标国。(113)严双伍,吴向荣.伊核全面协议达成后以色列在中东的战略地位[J].武汉大学学报(人文科学版),2017(4):94.在后续互动中,美国、以色列和伊朗构成了前文讨论过的三角关系形态。

在美、以、伊三角关系中,美以关系定位是安全关系。本文对以色列和伊朗的关系考察集中于经贸关系。如前所述,美以安全关系以非正式联盟的形态呈现。虽然以色列在美国中东战略中始终扮演重要角色,但历届美国政府几乎均力求保持中东各方关系的平衡。据此,一度有学者指出以色列面临被抛弃的风险。直至特朗普政府推行“以色列优先”政策,美国对中东外交的传统路径才在一定程度上发生了转变。(114)孙德刚.美国与以色列的安全合作关系探析[J].西亚非洲,2017(2):45-46;王晋.美国在中东的战略收缩与以色列的应对[J].当代世界,2020(2):27-33;汪波,伍睿.“以色列优先”与特朗普中东政策的内在逻辑[J].阿拉伯世界研究,2021(3):15-16.总体而言,美国和以色列的联盟关系呈现相对脆弱性特征,是一种不稳定的非正式联盟关系,在安全关系圈网中处于非核心地位。以色列与伊朗的经贸关系亦处于非核心的关系圈网位置。事实上,以色列与伊朗并无贸易往来。相关数据显示,2018年至2020年两国的贸易额为零。(115)Trade Map. Bilateral Trade between Israel and Iran, Islamic Republic of Product: TOTAL All Products[EB/OL].(2022)[2022-04-29].https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c376%7c%7c364%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1.因此,伊朗是以色列的次要利益攸关方。总之,在关系复杂性视角下,以色列处于弱化主导型关系之中。

基于弱化主导型关系,美以两国对伊朗的关系预期影响了以色列的战略行为选择。美国对伊朗具有高威胁感知。21世纪以来,美国公布的《国家安全战略报告》均认为伊朗发展核武器对美国和世界构成严重威胁,其中亦有对伊朗支持恐怖主义、破坏地区秩序的指控和谴责。2017年公布的《国家安全战略报告》直接将伊朗定性为流氓国家,号召世界各国共同抵制伊朗。(116)The White House. National Security Strategy of the United States of America[R]. 2017:25.与美国一致,以色列对伊朗的关系预期同样为高威胁感知,威胁来源更加具体。通常认为,以色列虽并未出台明确的国家安全战略,但其对伊朗的威胁感知较为明确:其一,伊朗发展核武器给以色列带来了生存危机。2019年,以色列国防军前参谋长与其同事共同发布了《以色列国家安全战略指针》,其中指出伊朗的远程导弹可能携带核弹头,从而对以色列构成非常规威胁;(117)Gadi Eisenkot and Gabi Siboni. Guide Lines for Israel’s National Security Strategy[R]. 2019:20.其二,在意识形态领域,伊朗对以色列构成高威胁。伊朗前总统内贾德自2005年就任起,就一再发表言论否认纳粹屠杀犹太人的历史。(118)汪舒明.大屠杀记忆、以色列战略文化与伊朗核危机[J].外交评论,2013(2):131.以色列认为否定大屠杀历史的言论严重威胁犹太民族的生存权与以色列国家的合法性,对国家构成严重威胁;其三,在常规领域,伊朗对以色列构成间接安全威胁。1979年伊朗伊斯兰革命后,伊朗将伊斯兰教奉为价值圭臬,否认以色列建国的合法性,长期支持黎巴嫩真主党等反以组织。(119)王新龙.伊朗核问题:以色列的困境与选择[J].国际论坛,2007(2):42.基于美以双方一致的高威胁关系预期,以色列的战略行为趋于选择具有冲突特征的约束行为。但该行为是在战略自主的定位下作出的,具有明显的独立属性。首先,在伊核问题上,以色列始终表现强硬,一定程度上与美国背道而驰,不断展现动用武力的实力和决心。2008年11月,以色列出动100架战斗机,开展以打击伊朗核设施为目标的军事演习。(120)孙德刚.以色列与伊朗关系评析[J].现代国际关系,2009(5):26.2012年,伊朗时任总理内塔尼亚胡表示,拥有核武器的伊朗无异于第二个纳粹德国,以色列也许只能诉诸武力。(121)Jonathan Lis. Netanyahu: World must Stop Iran from Conducting Second Holocaust[EB/OL].(2012-01-25)[2022-04-29].https://www.haaretz.com/opposition-leader-tzipi-livni-says-israel-does-not-justify-its-existence-on-the-holocaust-but-on-the-jewish-people-s-historic-ties-to-the-country-1.5173722.其次,以色列长期保持地区内具有相对优势的国防开支。斯德哥尔摩和平研究所军费开支数据库的数据显示,近20年来,以色列的军费开支始终居于中东国家前三位。有学者认为,以色列受大屠杀记忆的影响,具有拥抱权力(特别是军事实力)的战略文化。(122)汪舒明.大屠杀记忆、以色列战略文化与伊朗核危机[J].外交评论,2013(2):133-135.以色列趋于加强自身力量,而非完全依靠盟友的保护,安全意义上的自主性较为明显。最后,以色列有意塑造以自身为主体的地区性“温和联盟”,在战略上构建以伊朗和土耳其为目标国的中东地区次体系安排,在美国地区战略下谋求独立自主地位。(123)孙德刚,凌胜利.多元一体: 中东地区的弱链式联盟探析[J].世界经济与政治,2022(1):71-73.总之,以色列在关系选择和关系预期的影响下,对伊朗实施约束的行为较为明确。

五、结论与启示

2022年,美国《外交事务》杂志刊出多位学者探讨中美关系的文章,其中约翰·伊肯伯里(G. John Ikenberry)指出,若美国强制推行米尔斯海默式的对华遏制战略,可能会导致美国盟友体系分裂。(124)G. John Ikenberry,et al. A Rival of America’s Making? The Debate over Washington’s China Strategy[EB/OL].(2022-02-11)[2022-04-29].https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-11/china-strategy-rival-americas-making.作者认为,美国盟友的对华威胁感知与美国的对华认知可能存在差异,这是导致联盟分裂的主要原因。事实上,上述逻辑认知存在过于简化且解释力不足的缺陷。对美国盟友行为策略进行合作与分离的二元化讨论,亦难以有效理解当下复杂的联盟管理与互动现实。为此,关系复杂性视角从关系理性的逻辑出发,为联盟成员国行为选择提供了补充性的分析框架。联盟中的国家甚至是所有的国家行为体均处于各种关系网络之中,关系的复杂性需要行为体进行关系选择,关系选择与关系预期共同作用影响国家的战略行为。美日同盟、北约、“澳英美三边安全协议”和美以联盟分别代表了四种不同的联盟类型,对上述联盟内成员国战略行为选择的考察,一定意义上证明了关系复杂性分析框架的有效性和可行性,进一步丰富了既有联盟理论讨论行为选择的研究路径。

在不结盟的政策背景下,关系复杂性的分析思路一定程度上对中国如何与各种联盟进行互动具有现实意义。既有研究已经讨论了联盟为何会走向异化以及如何分化对手联盟的问题,(125)刘丰.分化对手联盟:战略、机制与案例[J].世界经济与政治,2014(1):48-65;凌胜利.分而制胜:冷战时期美国的楔子战略[J].当代亚太,2016(1):4-29;任琳,郑海琦.联盟异化的起源[J].国际政治科学,2021(2):33-58;Timothy W. Crawford. Preventing Enemy Coalitions: How Wedge Strategies Shape Power Politics[J]. International Security, 2011, 35(4):155-189.然而,与对手联盟的互动除分化外,还包括合作性行为。就中国而言,美国利用其联盟体系对中国进行制衡和遏制的目的愈发明显,且覆盖范围逐渐从军事、政治等高级政治领域扩展至经济、科技等低级政治领域。但是,美国的盟友与美国的战略目标并非具有完全的协同性和一致性,中国可以通过加强与对手联盟成员国的功能性合作,改善其对华的关系预期,进而降低对手联盟的联合效用,从而争取国际互动交往的主导地位。总之,在当前议题联系日益复杂的国际交往背景下,仅从军事安全领域分析联盟内外互动问题已具有明显局限性,需要关注关系复杂性问题。

关系复杂性视角为联盟研究提供了新的思路,但是,其仍存在一些不足:第一,关系复杂性不仅呈现于国家与国家之间,联盟、其他国际制度等有关行为体亦对关系互动发挥作用,而上述研究并未给予过多关注;第二,文章主要借鉴关系理论分析联盟问题,未能完全构建联盟中的系统的关系路径,受文章篇幅所限,本文对联盟中具体的关系复杂性及其分布问题没有进行详细讨论;第三,文中案例立足于同一时间,在空间分布和联盟形态上具有差异性,而且未检验除美国之外的联盟主导国及地区性联盟。