习作单元读写融合新路径探索

——以统编版语文四年级上册第五单元为例

2022-12-16安徽省安庆市怀宁县独秀小学程敏霞

安徽省安庆市怀宁县独秀小学/ 程敏霞

一、单元统整,解码习作要素

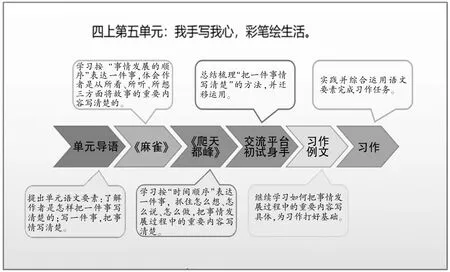

统编版四年级上册第五单元是习作单元,语文要素分别是指向阅读的“了解作者是怎样把一件事写清楚的”和指向习作的“写一件事,把事情写清楚”。统观整个单元编排,在“写清楚”方面,教材是有两个层次的:第一层次是要有顺序,第二层次是要“把重要的内容写清楚”。

在事情表达顺序的呈现上,两篇精读课文和两篇习作例文也各不相同,教材编排了“以事情发展的顺序”“以时间的顺序”两种表达顺序,旨在拓宽学生的思路,让他们有更多的选择,不只是拘泥于起因、经过、结果的表达,在表述中能够做到不拘一格。

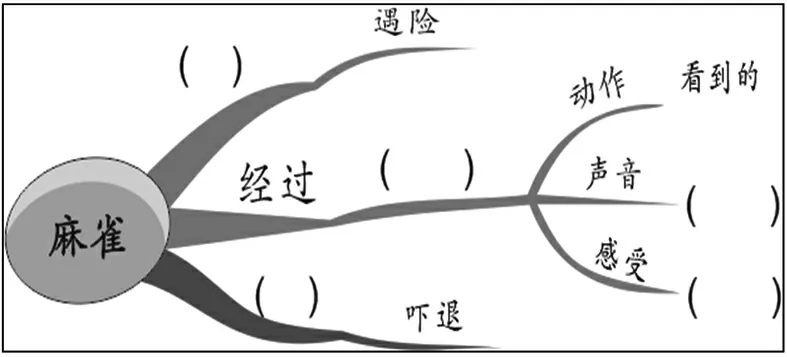

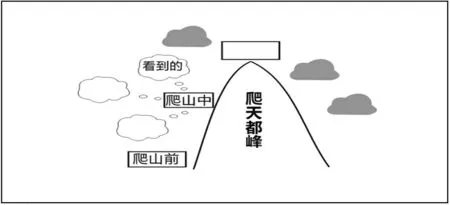

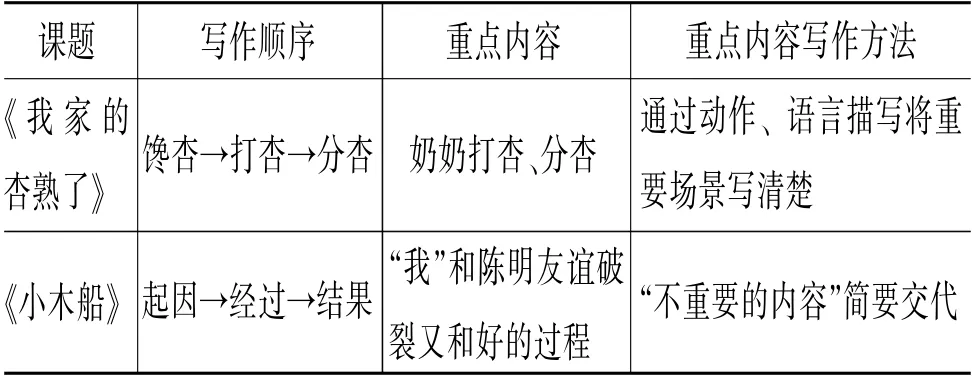

在“把重要的内容写清楚”的指向上,两篇精读课文和两篇习作例文也是各有侧重。精读课文《麻雀》侧重学习作者是怎样通过描写当时看到的、听到的和想到的,将“老麻雀奋不顾身保护幼儿的场景”写具体的;精读课文《爬天都峰》侧重学习作者是怎样通过抓住“我”怎么想、怎么说、怎么做的,从而把爬山的过程写清楚的;习作例文《我家的杏熟了》的旁批则提示学生可以通过动作、语言描写将重要的场景写清楚;《小木船》的课后思考题则强调了不重要的事完全可以简要交代。这样对于文章内容主次的明确指向,能让学生深刻体会到文章详略得当的重要性,并教会学生试着在习作中实践这种方法。

图1 四上第五单元各版块语文要素分布

以上这些组成部分彼此相互衔接,构成一个以“把一件事写清楚”为中心要素的传动链(图1)。因此,在习作单元的教学中我们要把握好单元内部横向的关联性,做到前后勾连,层层深入,主次分明,各版块合力推进语文要素的落实,让学生在阅读练写中提高语文素养。

二、习题引路,重组助写系统

习作单元的“课后习题”“交流平台”“初试身手”等都是围绕单元习作而展开的,是指向学生习作能力提升的行之有效的助写系统。教师在精读课文的教学中,应牢牢把握“课后习题”的指向,适时穿插、渗透“交流平台”中提炼的方法,盘活教学资源。笔者下面例举两篇精读课文的课后习题。

《麻雀》课后习题如下:

1.朗读课文。说说课文围绕麻雀写了一件什么事,这件事情的起因、经过和结果是怎样的。

2.课文是怎样把下面的内容写清楚的?找出相关句子读一读。

▲老麻雀的无畏

▲猎狗的攻击与退缩

《爬天都峰》课后习题也有异曲同工之妙:

1.这篇课文写了一件什么事?是按照什么顺序写的?

2.“我”开始不敢爬,最后爬上去了。课文是怎么把“我”爬山的过程写清楚的?

从上述习题的设置中,我们不难看出,两篇课文都指向同一个习作目标:如何写一件事情,并把事情写清楚。从“交流平台”中我们可以梳理、总结出把一件事情写清楚的方法:一是顺序,即从全文来讲,要交代清楚时间、地点、人物、起因、经过、结果等要素,要按照一定的顺序把事情写清楚;二是详略,即要采取适当的方法写清楚事情发展过程中的重要内容。

从这些习题中我们可以清晰地捕捉到本单元两篇精读课文新的教学路径。为了更好地为习作服务,实现读写有机融合,笔者依托教材,前后勾连,尝试着从课后习题入手,以课后习题为导教和导学的指南针,引导学生带着问题边读边梳理出写事情的一条主线:起因、经过、结果。理出主线后,再引导学生思考:怎样把事情写清楚,重点写哪个部分?学生很容易判断出:想写清楚事情的经过,就需要通过细节来对经过进行详细描写。

课文《麻雀》中老麻雀奋不顾身拯救小麻雀和《爬天都峰》中“我”手脚并用向峰顶爬去时的动作描写,都在告诉学生:要善于运用细节描写,比如抓住动作来写,就容易把事情的经过写清楚。

学生在精读课文中习得方法后,趁热打铁,利用“初试身手”对习作知识、习作方法进行诊断和尝试。本单元“初试身手”第一题是说话训练,其中两幅图各有侧重,一个是静态的图画,一个是动态的生活场景。在学完课文《麻雀》后,让学生读读“交流平台”第四个“泡泡图”,再引导学生结合生活经验,想一想图片展现的是什么场景,相互交流探讨怎样才能把图片的内容说清楚。第二题是观察家人劳动,旨在让学生聚焦动作,用一段话把场景写出来。教师可以将这一任务安排在学完课文《爬天都峰》之后,学生运用课文中习得的“通过一系列动作把爬山的过程写清楚”的方法,再结合课前的观察记录和拍摄视频,继而把家人做家务的过程详细写下来。“交流平台”和“初试身手”的穿插重组既是课后习题的迁移运用,又能为单元习作打好基础。

因此,合理利用精读课文的“课后练习”,巧妙穿插、渗透“交流平台”中提炼的方法,适时地进行“初试身手”片段操练,对于用好习作单元、构建高效课堂,能起到事半功倍的效果。

三、图表梳理,搭建表达支架

习作单元是统编教材在编排体系上的一大创新,“精读课文”“交流平台”“初试身手”“习作例文”“习作”五大版块的编排体现出了鲜明的“读写结合”特征,它将阅读介入写作,以读促写,在单元阶梯型的实践训练中,提升学生的言语素养。在当前“双减”背景下,要想做到提质增效,教学中就需要教师以学生为中心,设计好具体的学习活动,为学生提供操作性强的学习支架,如表格、图示、思维导图等,让方法、技法显性化。

本单元的两篇精读课文在其教学价值、言语智慧、表达特色等方面都发挥着“例子”的作用,在设计教学活动时,笔者围绕单元语文要素,立足单元整体和学生本位,尝试借助以下图示(图2、图3),帮助学生梳理事情的起因、经过、结果,引导学生通过一系列的语言活动去体会课文在表达上的特点,从而领悟到作者独特的表达方法,为后面的言语表达搭建支架,让阅读教学与习作教学有机交融,同构共生。

图2 精读课文《麻雀》结构图

图3 精读课文《爬天都峰》结构图

本单元习作例文《我家的杏熟了》《小木船》,旨在为学生提供可借鉴的范例,教学中教师要善于发现并挖掘出“例文”中典型的习作知识、言语要素。如,笔者借助表格(表1),帮助学生搭建学习支架,引导学生在规范的语言文字欣赏过程中,学习作者思想立意的表达方式和写作方法的运用技巧,进而帮助学生突破写作难点,顺利穿越“最近发展区”,从中解读写作密码,提高习作能力。

表1 习作例文表达方法梳理

四、项目推进,落实读写目标

项目化学习是一种探究性学习方式,它强调了学习者在真实的问题情境中,围绕某一知识点,以解决问题为目的开展的一种探究活动。然而,在实际的教学中,我们常常发现,学生对习作有一定的畏惧心理,不知道写什么、怎么写。他们无法将习作的要求与自己的生活、内心相关联,只是一味地凭空而想,容易导致语言材料假、大、空。这就需要教师利用合适的情境,唤醒学生对自身真实生活的思考,将教材提供的情境与学生生活情境有效融合起来,从自身生活中去选材、去表达。正如荣维东教授所言:“写作是作者在特定语境中进行的表达和交流活动。任何写作都面临以什么角色、对谁、为什么、写什么、用什么方式写等交际语境问题。”结合本单元的学习目标,“写清楚”的深层次含义不在于自己是否能看懂,而是要建立“读者意识”,明确“我的习作写给谁看”,深入思考“我的习作读者是否能读懂”。

那么如何基于单元目标,链接学生真实生活体验,用项目化的方式推进习作单元目标落实、促进学生学习最优化呢?在本单元的习作教学中,笔者创设了一个真实的写作情境——给学校广播站投稿。

征稿启事

好消息好消息,独秀之声广播站开辟新专栏啦!

在生活中,每天都会发生各种各样的事情,有些是我们亲身经历的,有些是我们看到的,还有些是我们听说的。哪件事情让你印象深刻呢?你愿意写下来跟大家分享吗?

学校独秀之声广播站开辟了一个名为“生活万花筒”的专栏,专门播报同学们记录真实生活和真实感受的文章。

欢迎大家踊跃投稿哦!

独秀之声广播站编辑部

学校广播站向学生发起征稿,是学生非常熟悉的日常活动。基于此项目创设的情境,既贴近学生的生活,又能让学生明确习作目的,激发学生的创作兴趣,最重要的是学生能借此明确习作对象——广播站的编辑和听众,为达成“让写作对象读懂”的目标奠定基础。

诸如此类真实情境的创设,联通了学生生活,使一个个有趣的灵魂得到激发,让每一位学生学会“我手写我心”,实现自由地表达、个性地表达、创意地表达。

五、多元评价,提升读写素养

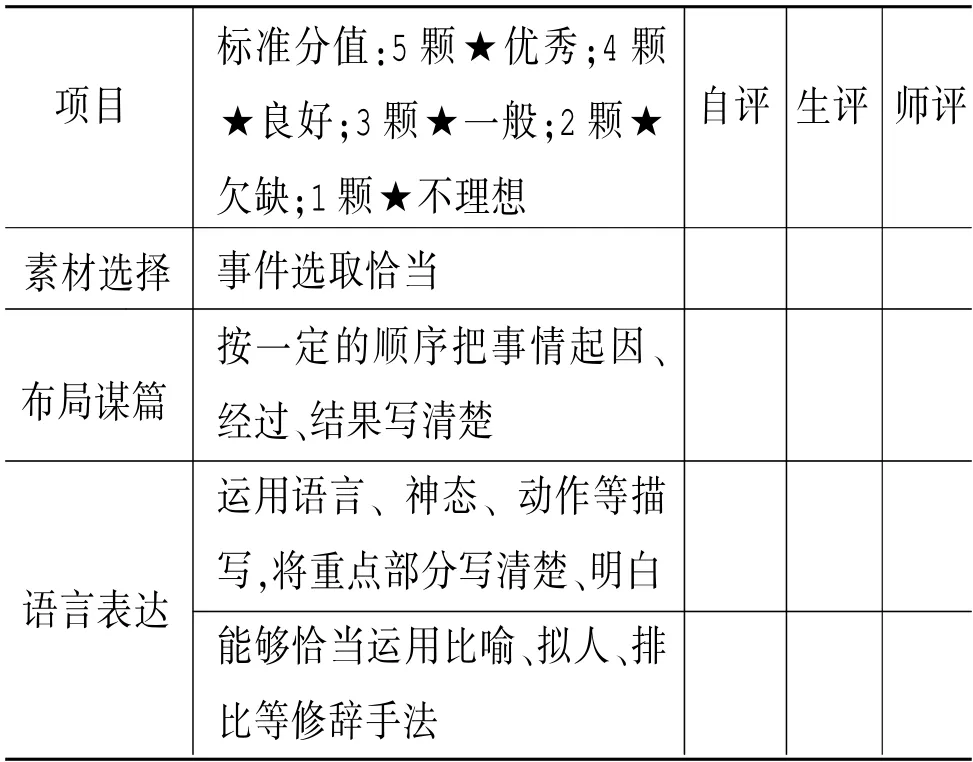

习作重点内容的展开与突破,需要“有效评价”来激励和助推,才能鼓励学生不断修正内心习作思路,激发内在动力,写出有水平的习作。在本单元习作评讲中,笔者立足单元习作要素,根据学生习作情况,设计了一张如下表所示的习作评价表(表2)。

表2 习作评价表

好文章是改出来的,写作完成后出示习作评价参照表,为学生提供可操作的修改方法,通过自评、互评与师评有机结合的多元评价,有针对性地修改,引导学生将习作进行“自我修正”,这不仅锻炼了他们赏评习作的能力,也提高了其口语表达的能力。学生们之间的良好互动,更促进了他们的沟通和评判能力,进而提升学生的读写素养。

总之,“双减”背景下,在习作单元的教学中,教师需要取舍有道,以单元的视角整合各部分内容,搭设表达支架,借助项目化学习开展循序渐进的写作训练,引领学生在习作单元的内容学习中拾级而上,不断夯实写作知识,实现内在写作素养的形成,从而达到“读写融合,言意共生”的教学效果。