南岭走廊民俗体育分类观念及其功能研究

2022-12-14刘文沃倪依克

李 靖,刘文沃,倪依克

(1.安康学院 体育学院,陕西 安康 725000;2.肇庆医学高等专科学校 人文学院,广东 肇庆 526020;3.广州体育学院 休闲体育与管理学院,广东 广州 510500)

分类观念存在于所有人类群体。爱弥儿和莫斯认为的最初分类即是人的分类,分类的观念及其类型是人类文化的体现,社会是分类观念及其类型的模型,所有外化的分类体系建构的根源都是人所生存的社会[1]。人类学常透过分类观念来审视一个人类群体的社会认同。社会认同是透过社会分类——社会比较——积极区分三个历程建构的结果[2]。分类是社会认同建构的起点,是其不可或缺的基础。Turner 认为人们在分类时会将自我纳入其中,将符合内群体规范的文化特质赋予自我,分类实际上是一个自我定型的过程[3]。分类基于物质、仪式、语言的不同,延伸至自我和他者的区别,基于不同立场、不同选择、不同策略、不同目的、不同秩序,表达自我与他者不同的群体认同。费孝通先生认为中华民族是一个多元统一体,由“六大板块”(北部草原区、东北高山森林区、青藏高原区、云贵高原区、沿海区、中原区)和“三大走廊”(西北走廊、藏彝走廊、南岭走廊)构成,板块之间以走廊相连结。民族走廊中多个民族单位经过接触、混杂、联结、融合,形成一个你来我往、我来你往、你中有我、我中有你的格局。南岭走廊自西向东囊括了云南、贵州、广西、湖南、广东、江西、福建七省区交界处广大山区,南北宽约330km、东西长约1000km,是长江、珠江水系的分界线,生活着汉族、壮族、苗族、瑶族、毛南族、畲族、水族等十几个民族。南岭走廊的民俗体育自产生以来,便因民俗体育主体内群体的多层次性,便赋予了其多层次社会认同表述的功能。本研究以南岭走廊民俗体育分类为切入点,研究民俗体育对身份认同建构的作用,分别以传统社会的“自下而上”建构、现代社会“自上而下”建构的线索,探讨多民族聚居区身份认同的多层次建构模式,以为中国特色社会主义新时代的身份认同、民族认同、国家认同建构研究提供参考。

1 南岭走廊民俗体育的分类观念及其内在认知模型

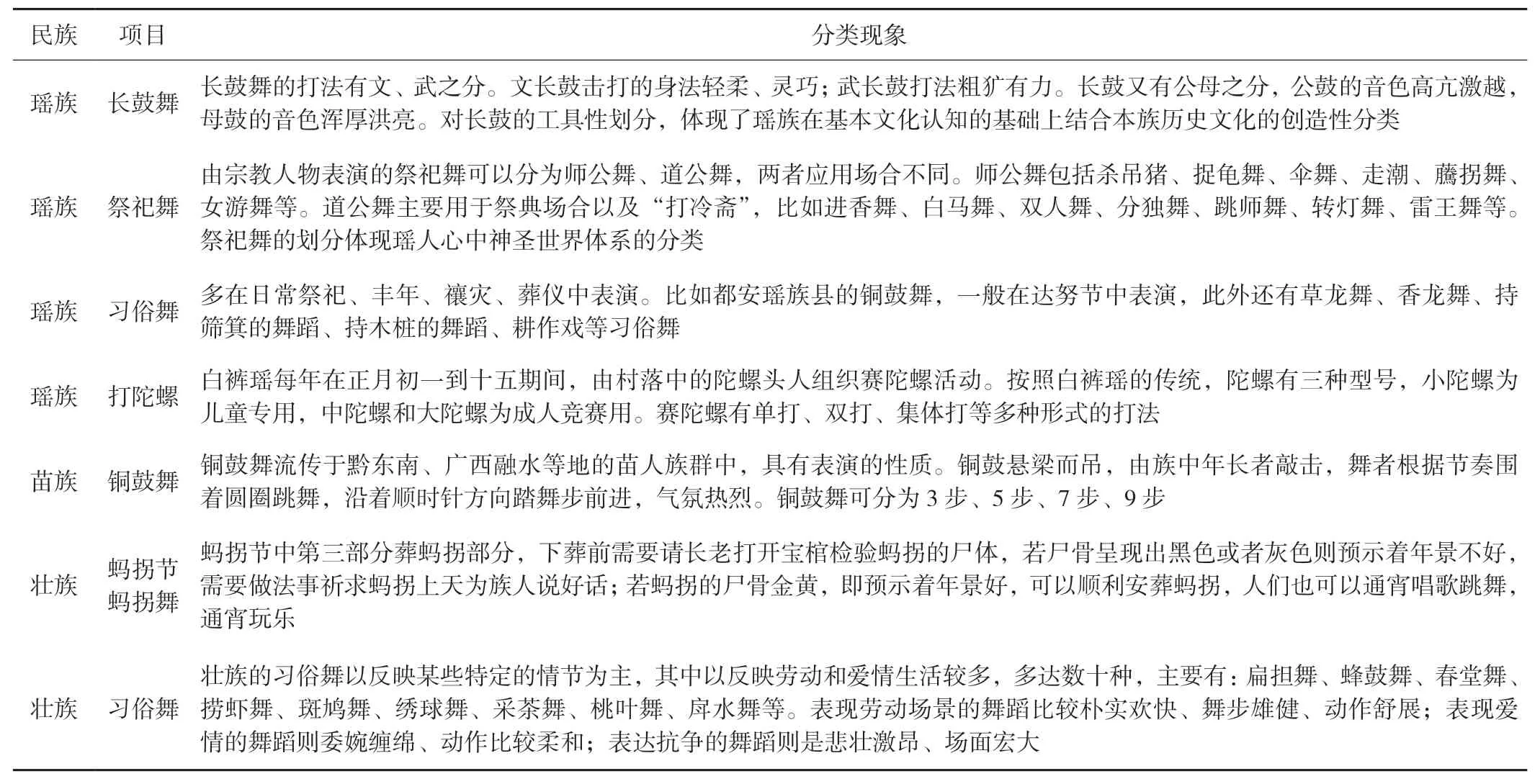

南岭走廊群山环绕,形成多个相对独立的地理单元,本地民俗体育因为不同的族群、地方传统被分为不同的类别。这些不同的参照体系,形成了多角度、多元化的分类方式,使同一起源的民俗体育项目在社会变迁中走上不同的道路。以走廊区域内流传较为广泛的民俗体育作为分析对象,笔者整理了一些南岭走廊民俗体育的分类现象[4],这些民俗体育分类现象涉及到大-小、男-女、阴-阳、吉-凶、时间、生活事件、神灵体系、数量关系、禁忌等,可谓纷繁复杂。

社会文化分类和制度本身没有生命,有生命的是不同主体在不同情景下对它们的创造性应用[5]。我们对于南岭走廊民俗体育的不同分类,代表了背后多种可能的文化认知模式,正如我们对长鼓“大”“小”“公”“母”的工具性划分,体现了瑶民在基本的文化认知模式的基础上,结合本族群的历史文化及文化特质的创造性应用。这种分类不仅告诉族人及他者这些民俗的内容、风格、意义,也建立了一系列的具有象征意义的结构关系,划出了我群与他群的界限[6]。

这类分类系统不断发展,通过民俗体育对新生内容的命名及重新建构,保持着本族群文化传统的稳定发展。南岭走廊地理上的隔断从未令族群间文化交流停顿,各族群文化的传播、借用、创新,形成一个“你来我去,我来你去,你中有我,我中有你”的格局[7],以长鼓舞为例,不同区域的瑶人在与相邻地区其他族群的交流中塑造了本地长鼓舞的独特风貌[8]。我们往往在与他者交流中能发现了更深刻的自我[9],族际文化交流启发着本族人如何处理新生事物与传统事物、外来事物与本地事物之间的关系,从而形成一个不断变迁不断更新的传统民俗体育文化,引申启发南岭多族群杂居地的人们在不断的社会变迁过程中,获得在身份认同解构与重构过程的自我解释。

2 从民俗体育的身体隐喻到社会系统表征

类比玛丽·道格拉斯的洁净与污染的观念,民俗体育分类观念在生活中有着表达性和工具性两方面的作用[10]。民俗体育通过身体活动、象征来隐喻当地杂居族群对于自己所生存的社会秩序、世界构成的基本观点,作为地方性知识的独特表达方式,帮助各族群建构各自的族群认同、确定族群边界,同时也帮助对族群内部不同群体进行区分。

2.1 南岭走廊民俗体育身体隐喻的类型

南岭走廊民俗体育身体隐喻内容主要有以下六种类型:

表1 南岭各族民俗体育的分类现象

第一,模拟传说中的历史事件,表达族群先祖不畏困难险阻的英雄气概,以此提升族群认同和自信心,如长鼓舞。

第二,模拟一些飞禽走兽和其他事物,表达族群的图腾崇拜,如蚂拐舞、毛龙舞。

第三,以肢体语言表达对所处自然环境的敬畏及歌颂,比如多数的祭祀舞蹈。

第四,隐喻族群传统社会治理中的伦理道德、宗教信仰等精神生活,以此教化族人,比如多数祭祀舞。

第五,模拟劳动场景、美满的婚姻和爱情、节庆场景,呈现生活中美好一面,表达和吸引族人对美好生活状态的向往,各民族很多习俗舞具有此功能。

第六,呈现一些社会越轨行为和现象,表达对这些行为的谴责,以强化对族人的道德教化,各民族的祭祀舞蹈和一些具有竞技性质的游艺包含此意蕴。

2.2 南岭走廊民俗体育隐喻对社会系统的表征路径

虽然南岭走廊民俗体育身体隐喻类型多样,但其对社会系统表征主要通过以下三个路径。

其一,某些民俗体育是对本族群原初性符号进行反复表征,即本族群传说、英雄祖先、历史事件。王明珂认为历史心性是在历史事实、历史记忆的基础上对族源的阐释,是区分我群与他群的参照系。以瑶族长鼓舞为例,《评皇券牒》中记载龙犬盘瓠为瑶人始祖,长鼓是盘瑶族群始祖信仰的标志,在各种重大祭祀都会利用长鼓舞寄托对盘王的感恩和纪念,这一系列的口头传统和身体仪式,是对族群始祖信仰等原初性符号的反复表征。由于还盘王愿仪式繁琐,耗费巨大,因此需要动员房宗和家庭的全部力量才能够顺利开展。仪式的重复举办,在不断维系血缘宗族关系的同时,以唱词、舞蹈动作、族源故事的不断演绎为媒介,唤起本族同胞对于共同始祖、族群历史的记忆,以身心合一的方式不断铭刻本族群的历史心性,建构着瑶族神圣仪式体系。通过这些民俗体育仪式,建构群体内成员的认同感和归属感,整合族群内力量对抗外界不利因素使族群得以延续,实际上是一种理性的选择。

其二,民俗体育是文化维模的具象表达。维模是文化在纵向维度上沉淀、储存、表达,以使代际之间的文化保持一个相对稳定的状态,族群文化不因世代更替衰退、消失。文化维模功能的发挥,需要依靠一系列文化元素及一个稳定的族群内部运行机制。这些元素是:伦理、规则、制度、口头传统、民俗、文化器物、民族情感等。民俗体育的展演集人情伦理、生计方式、口头传统、族源等元素于一体,是文化维模的理想载体。以蚂拐舞为例,为一种集体舞蹈,在蚂拐节等节日庆典、日常生活、农事场景中由村中族人共同完成,其叙事对于个人独舞类民俗更具有说服力。蚂拐舞有十五段:皮鼓舞、蚂拐出世舞、拜蛙神舞、征战舞、耙田舞、毛人舞、驱邪灭瘟舞、插田舞、薅秧舞、庆丰收舞、打猎舞、打鱼捞虾舞、纺纱织布舞、繁衍舞[11],每一段需要佩戴不同面具、因应不同场景而跳,通过族人反复的集体身体表述,向族中观众呈现出本族农耕、打猎、纺织、信仰、繁衍等文化事象世世代代一直如此的状态,以舞者的动作营造一种厚重的、具有穿透力的拟历史场域,使观众沉浸其中,以此教化族人谨记本族人的传统、遵守本族人的规则、传承本族文化,建构族群认同。

其三,对南岭走廊社会秩序反复强化。社会认同的重要基础是共同文化心理,身体仪式构建族群认同的过程,实际上是通过整合和建构手段强化群体秩序营造共同文化心理的过程。以长鼓舞为例,正如涂尔干所言“把仪式视为社会秩序的象征符号”,民俗体育不仅是一种身体仪式,也是社会秩序的一个体现,长鼓舞演绎过程中包含了大量族际关系、族内交往、生计方式等大量社会秩序信息。一个完整仪式体系往往包含了多个不同角色的演绎,这些角色包含己群与他群、神灵与人类、长辈与晚辈等,通过演绎这些角色,在族人前不断强化本地区本族群的社会秩序。如每年的“盘王节”,大家都能不约而同相聚一起,串村走寨,以身体仪式“还愿”。族群成员在跳长鼓舞的过程中将一系列行为模式内化,建构起族群内部共同价值观和社会认同感。

2.3 身体隐喻与社会系统表征的多维度与复杂性

身体动作是无声的语言,通过模拟、重复、强调等动作,身体如同语言一样具有“比”和“喻”的功能,实现对社会系统的表征。民俗体育中身体隐喻的“比”是通过一系列严谨的动作排列及其重复规则来实现。在长鼓舞、蚂拐舞、师公舞等民俗体育之中,我们看到当地社会文化对身体动作的每一个环节编排都有严格的规定和与之相对应的禁忌,这些动作依次表演和重复,即产生强调、加强理解、抒发情感的作用。“喻”则通常表现某一具有象征意义的原型。比如蚂拐舞分十五个环节,从其舞蹈编排和表演的动作上看,蚂拐在这里除了表示能够掌控降雨的超自然力量物种之外,蚂拐作为壮人图腾亦隐喻着族人对族源传说的理解。蚂拐实际隐喻壮人心中的“人”,通过蚂拐的出生、成长、劳动、繁衍以表达族群繁衍生息的历史。人们在这些民俗体育进行的过程中,表述了世界诞生、族群出现并反复辗转至当地繁衍生息至今的历史叙事。我们认为“比”的身体隐喻表现手法构筑的是一条横向的叙事线索,通过程序化的动作排比和强调南岭走廊族群意识中的重要意象;“喻”则是一条纵向的叙事线索,通过模拟族群日常生活的一系列场景、细节等意象,表达当地人对于世界、族群产生发展的观点,使之与传统观念中的世界叙事、族群体系的基本观点和内在机制相联结,在纵向的历史维度强化当地人的文化认同[6]。

在南岭走廊,汉、瑶、壮、苗、侗等族群交错混居,我们并不能机械地给哪一族群的族源、方言、文化下定义和定规律。在历史长河中,早已造就了“你中有我、我中有你”的族群文化格局。基于南岭走廊民俗体育的身体隐喻的分析,不能采取简单的“我”与“他”的二分法对走廊民俗体育进行标签,因为在此区域内的文化特质早已相互交织和相互影响,二分法的视角只能是“我”与“他者”之间加以对立[12]。我们需要以既独立又联系、既历史又现代的眼光来审视这里的民俗体育,在理清一族群文化相对保持稳定的历史维度中,处理来自于横向和纵向的往来交互的文化交流,才能更清醒地理解南岭的歌与舞、身体与诗。

3 南岭走廊民俗体育分类观念的社会实践与功能

民俗体育之中除了体现族群对于其生活的社会环境的文化元素分类及其规定性之外,还具有特定的社会实践意义和功能。民俗体育具有强烈的仪式属性,按照涂尔干“消极/积极”仪式的分类[13],消极仪式是通过禁忌来使神圣和世俗时间的区分开来,提升神圣力量的权威性;积极仪式是促进人间与神的接触和力量交流,如通过接触神圣物品达到神力交换的目的,有时是通过模仿图腾动物的动作,使它们繁殖兴旺。此外还有学者把仪式分为工具性仪式和表述性仪式;维克多·特纳则认为仪式可以分为生命危机仪式和减灾仪式,这种分类是基于特纳对于仪式的社会-文化功能的基础上提出的[6]。与前者的二分法不同,罗纳德·格莱梅认为仪式可以分成16 种描述性的类别分别是:婚礼、葬礼、过渡仪式、清洁仪式、节日、朝圣、交流、治疗、膜拜、巫术、逆转、献祭、修行、交换仪式、公民仪式、仪式戏剧。不过,凯瑟琳·贝尔认为这种仪式划分过于繁复,且不同的类别之间存在较多重合之处,并依据仪式的社区性、传统性、信仰性对相关仪式提出了分类:过渡仪式、历法仪式、交换和共享仪式、减灾仪式、宴会、禁食与节日仪式、政治仪式。比较认为这种分类较格莱梅的16 分法简单,各类别之间相互重复重合的部分较少。这六种仪式的实践意义如下表:

表2 六种仪式及其实践意义[14]

实际上南岭走廊的一些民俗体育并非单一仪式,而是通过一系列的身体动作,既取悦于超自然力量的掌控者,同时达到过渡、消灾等实践意义。比如蚂拐舞,以蚂拐比喻人类的出生、成长、繁衍,揭示不同的人生阶段所要完成的任务;同时舞蹈之中亦有祈求风调雨顺、消灾祈福的环节;有取悦神灵及其他超自然力量掌控者,以祈求福泽族人的动作仪式;也有反映壮族人们依据自然历法渔猎采集、耕种收获环节。

作为瑶族文化重要象征的长鼓舞也有着类似表现,但非完全相同。蚂拐舞是作为蚂拐节中包含多类仪式的民俗体育,长鼓舞似乎已经泛化成为瑶族人们各类大事件之中都会出现的民俗形式,如盘王节、耍歌堂、庆丰年、乔迁、婚礼、驱鬼逐邪、治病占卜都会出现长鼓舞。不同的瑶族部落在长鼓舞的风格、分类、实践上也有所不同。如广西金秀的小长鼓舞,有“打鼓花”“圆圈鼓”“半蹲打鼓”“半蹲磨鼓”等身法,其打发有可以分为“三十六套、七十二层”、“十二套打法”。而邻近的广西贺州、富川、龙胜,长鼓舞的风格却有所不同,族人关于这些动作细节的象征意义、实践功能的解释也有所不同。邻近的湖南江华县,长鼓舞又吸收地当地的一些乐器,发展出长鼓锣笙舞等形式。似乎在瑶族纪念盘王的大主题之下,各地瑶民在与临近其他族群互动交流的基础上吸收了更多的文化特质,使长鼓舞这个主题以下形成若干地方性的文化,这些地方性的长鼓舞文化相互之间有所区别,形成一个金字塔型的分类结构系统。每个地方的瑶族人的心目中,长鼓舞都具有特别的意义,但意义又不尽相同。这些文化事象与南岭特殊的地形和“大杂居、小聚居”聚落形态有着密切的联系,在“你来我往、我来你往”的族群交流中建构了各具特点的民俗体育文化形态。这些地方性区别成为一种特别的用于区分族内不同支系身份认同的资源;地方小传统的集结,在更高层次之上与其他民族的民俗区别开来,形成一个稳定的民族共同体的认同依据。民俗体育的分类不但在微观层面上有着社会实践的意义,在更广阔的宏观层面上是区分一个民族内部各支系的途径,也是在中国努力建构多元一体民族国家的大环境下,表述地方传统、与国家民族政策互动的途径。

4 南岭走廊民俗体育对社会认同的多层次表述

中国少数民族的认同是复杂的,基于各地少数民族的具体情况不同,呈现出不同的形式和内容,但其主要影响因素是来源于国家-社会、官方-民间的交互作用。王建民认为,在评估中国少数民族认同的时候要充分考虑到血缘、地域、宗教、部落、性别、政治等不同身份分类系统,像部落认同往往与本地区传统社会组织形式密切相关,而民族认同则与民族-国家的建构密切相关。他基于对新疆哈萨克人的部落认同和地域认同两条线索的考察,认为在全球化进程中共同体叙事多元化趋势的作用下,族群认同在官方和民间的交互作用下得到确立,呈现出一种“双线多层次现象”[15]。散居于广袤草原的游牧民族,连片的族群文化场域使本地区居民的身份认同呈现出扁平化的建构。与草原文明不同,南岭的群山塑造出“大杂居小聚居”的聚落格局,类似“侗族住山脚、苗族住山腰、瑶族住山顶”的现象在南岭地区大量存在,使本地居民的身份认同更多呈现出立体式多层次建构。传统上,南岭地区走廊居民的身份认同呈现出自下而上“从家族到族群”的路线建构;随着新中国成立后一系列的民族政策实施,自上而下的“国家-民族”路径对少数民族身份认同的影响力逐渐增大。南岭走廊民俗体育的分类观念、身体隐喻、社会系统表征体系也逐渐发生了变化,从“家族-族群”建构逐渐过渡到“家族-族群-民族-国家”的多层次身份认同建构。南岭走廊传统上被地理空间分离的不同聚落,在自上而下的影响力之下,其认知表征形成一个统摄水平更高的上位群体“民族”“国家”时,聚落间彼此身份关系从“我们与他们”转变成为“中华民族”这样一个更具有包容性的群体身份,实际上是对中国民族多元一体格局的呼应[16]。

4.1 以血缘为基础的家族认同表述

家族认同以血缘或者拟血缘关系基础,以家庭作为核心联络起来的认同。在南岭走廊的传统中,家庭/家族对社会个体的身份认同构建的作用举足轻重,人最初听的民谣、最先知道的族源传说或英雄祖先故事、首先观摩参与的祭祀或其他仪式、最先参加的民俗体育活动,往往都在自我的家庭/家族之中。像铜鼓舞、长鼓舞等传统民俗体育,传统上其传承的主要场域是家族、村落[17]。人的认同感中,最基础的符号也来源于家庭/家族,人们通过由家庭/家族所获得的信息来定义自我并获得归属感和认同感。第一层次的认同很多时候与血缘相关,其历史跨度在各个家庭/家族之间存在较大的差异,南岭当地一些人能回忆起本家族四五代甚至更久远的事件,但一些只能回溯到三代之前。这一线索所能提供的素材,也因各家族的差别呈现出很大的异质性,而维系跨家族的民俗体育同质性则更多依靠在其他层次认同建构。

4.2 族群认同与民族认同的表述

第二层次的族群认同和第三层次的民族认同之间存在千丝万缕的关系。族群和民族之间的区别是内源性和建构性差别。根据安德森的观点,瑶族、侗族、壮族这样的身份认同是基于民族国家所创造出来的想象共同体。族群这一概念在当前更偏向于民族的次级群体,很多时候族群是由很多具有相同族源传说、文化,具有一定地缘关系的若干家族组成的民族次级群体。族群认同的线索时间跨越度要远远长于家庭/家族认同,族群作为一个历史形成的人类共同体,较于家族认同其包含了更多的共同记忆、更少的个人的记忆。这些民间口头传统和身体表述,勾勒出本族群与外来人群之间的跨族群交往历史背景,在此基础上以民俗体育等民俗活动作为外显的表现形式,在内外两条线上凝聚共同体的行动[18]。

民族认同则是建国之后随民族识别工作所建构起来。卢梭认为制度对族群人员选择认同具有重要影响[19]。在中国多民族国家的缔造过程中,以国家为主导自上而下的民族识别工程和民族平等政策,彻底地改变了南岭地区人群的身份和关系。南岭地区各人类群体由原来相互竞争角力的关系,最终被国家自上而下地赋予平等中国少数民族的身份,并从流动和纷争的历史中解放出来,过上定居生活,成为“瑶族”“侗族”“壮族”等民族共同体的组成部分,这些历史事件在各地少数民族建国后形成的民俗活动中得到广泛的表述。以长鼓舞为例,新中国成立之前,往往按照同姓宗族的原则组织进行;新中国成立之后,长鼓舞的表演已经不限于族群传统节日,在春节、国庆节、庆丰收等场合都会打长鼓,同时长鼓舞的组织形式也往往以村社、县镇为组织单位,舞蹈中也呈现出大量有关现代生计方式的内容。

4.3 以国家治理体制为基础的国家认同表述

第四层次是由国家为主导表述的国家认同[6]。南岭世居族群的现代国家与国民身份认同,是以现代国家治理体制最终成型为基础,并以自上而下的国家意志塑造南岭世居族群的“国家公民”身份认同为过程,最终使本地居民融入并参与到国家事务中成为国家共同体的有机组成部分。国家在场语境下地方的历史文化表述是生成身份认同的重要环节,以现代“遗产”观念对本地民间口头传统、历史文献典籍、民俗文化类型化、重构和表征是主要的实施手段。以少数民族传统体育运动会为例,在民族平等、民族文化和而不同的价值倡导下,通过对民俗体育类型化、去圣化、娱乐化的重构,使民俗体育成为各族人民塑造国家认同和国民身份认同的资源,成为中华民族多元一体叙事体系中浓墨重彩的一笔。

比民运会更为彻底的身份国家认同建构是近年来我国开展的轰轰烈烈文化遗产运动。我国通过颁布实施《中华人民共和国非物质文化遗产法》《关于加强文化遗产保护的通知》等一系列政策法规,建立起“国家+省+市+县”四维度的非物质文化遗产保护体系。在现代遗产理论的指导下,通过类型化、范畴化,南岭走廊的民族体育被整合到我国的遗产体系当中。其中,多项南岭走廊民俗体育及其相关内容被列为国家级非物质文化遗产。此外,还有数量众多的项目被列入省级和市级的非遗项目。这些非遗项目的传承推广工作的开展,实际上是少数族群身份认同建构的国家在场体现[20]。通过轰轰烈烈的遗产运动,使“遗产”及其所处群体形成完整的遗产共同体,南岭走廊的民俗体育在居民的日常生活中以各种的形式进行呈现,并通过加入新的元素如:民俗体育进校园、民俗风情旅游等,这些反复表述成为南岭各族人民进行身份建构的社会资源,也是塑造他们国家认同的重要社会资源,被整合到多元一体的中国民族国家叙事体系当中[21]。

当代中国民族地区的身份认同不是一个简单单纯的可客观表述的问题,而是通过注入口头传统、文学文本、民俗体育乃至像遗产运动这样的政治-民间实践运动,来展演形成多层次的身份认同结构。这四个层次的认同并不是简单的包含和被包含、上层和下层的关系,而是当地人结合南岭地区社会和自然资源的多样化,根据不同的生活场景进行调整和选择的结果。

表3 南岭地区被列入国家级非遗的民俗体育

5 结语

作为南岭各族传统观念的一部分,南岭走廊民俗体育分类观念体现了本地族群对生活场景所塑造的世界观,是划分“自我”与“他者”的重要参照系。通过对族群原初性的符号反复表征、文化维模功能呈现、社会秩序反复强化等路径,划出了我群与他群的界限。传统上南岭走廊的身份认同呈现出自下而上“从家族到族群”的路线建构;在社会变迁的大背景下,自上而下的“国家-民族”路径对少数民族身份认同的影响力逐渐增大。南岭走廊民俗体育的分类观念、身体隐喻、社会系统表征体系也逐渐发生了变化,从“家族-族群”建构逐渐过渡到“家族-族群-民族-国家”的多层次身份认同建构。