24 种中药成分对海战伤病原菌的抑制作用研究

2022-12-14胡波孔君南翟祥宁刘小宇于豪冰刘李娜

胡波,孔君南,翟祥宁,刘小宇,于豪冰,刘李娜

创伤弧菌(Vibrio vulnificus,VV)属于弧菌科弧菌属,革兰氏阴性杆菌,是海洋中的无声杀手。VV 在水体环境中广泛分布,自然生长于水温15~27 ℃的港湾、河海交界处及内陆盐湖水域的浮游生物、沉积物和贝类中,或者寄生于牡蛎、蛤蜊、虾蟹等海产品中。人类通过食用被该菌污染的海产品或因伤口接触该菌导致感染,从而导致坏死性筋膜炎、败血症和急性胃肠炎等。每年在我国东南沿海都有散发病例报道,感染率较低,但病情凶猛,死亡率高[1]。由于发病率较低,海洋弧菌并不是临床主要的病原菌,易被忽视。当今全球气候变暖,海水温度升高,使弧菌的分布范围扩大以及其致病因子表达上调,致病性增强,细菌开始出现爆发高峰期,导致海洋生态系统弧菌疾病爆发。同时,当下我国海军训练和保障任务日益增多,在执行各种远洋航行任务时,受伤或食用被弧菌污染的海产品,均有可能使海洋中存在的条件致病菌(主要是弧菌类)进入人体,引发严重感染,造成战斗力减损[2]。值得注意的是,海洋弧菌感染具有起病急、病程短、病死率高的特点,目前没有特效药,临床上往往会采用广谱抗生素进行治疗[3]。但广谱抗生素的使用,易造成菌群失调,诱发二次感染。因此,从备战的角度出发,需要重视海洋弧菌对海军官兵的健康隐患问题。本研究通过前期文献调研[4-5],从中药成分中确定了24 种抗菌有效成分,拟通过本研究,从中筛选对海洋弧菌有特殊抑制作用的成分,为治疗海洋弧菌感染提供研究基础。

1 材料与方法

1.1 研究材料

1.1.1 24 种中药单体及试剂 黄芩苷、黄芩素、β-桉叶醇、石吊兰素、桑色素、槲皮素、木樨草素、二氢杨梅素、白杨素、芹菜素、盐酸巴马汀、盐酸小檗碱、药根碱、苦参碱、氧化苦参碱、盐酸白屈菜红碱、齐墩果酸、绿原酸、大黄素甲醚、异丁酰紫草素、穿心莲内酯、二氢丹参酮I、雷公藤红素、丁香酚、盐酸左氧氟沙星购自上海源叶生物科技有限公司(纯度HPLC≥98%)。脑心浸肉汤培养基购自广东环凯微生物科技有限公司,Mueller-Hinton(MH)肉汤培养基购自青岛海博生物技术有限公司,圆纸片(直径10 mm)和DMSO 购自生工生物工程(上海)股份有限公司。

24 种中药单体均为成品干粉,实验时溶解于0.01%DMSO 中,根据需要配制不同的浓度。

1.1.2 菌株 溶藻弧菌(Vibrio alginolyticus,VA)ATCC17749、海洋创伤弧菌(Vibrio vulnificus,VV)ATCC27562、副溶血弧菌(Vibrio parahaemolyticus,VP)ATCC17802 购自北京北纳创联生物技术研究院;铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa,PA)ATCC27853、金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)ATCC29213、粪肠球菌(Enterococcus faecalis)ATCC29212、大肠杆菌(Escherichia coli)ATCC25922 由海军特色医学中心检验科提供。

1.2 方法

1.2.1 中药单体化合物抑制弧菌生长作用的初筛 采用纸片法[6]对24 种化合物单体的抗弧菌活性进行初筛。基本方法为:吸取保存于甘油管中的指示菌储备液各100 μl,到新鲜的脑心浸肉汤培养基中,28℃,在摇床中以130 r/min 活化24 h;吸取活化的指示菌液100 μl,涂布于脑心浸琼脂平板上;吸取各样品溶液20 μl(1 mg/ml),滴加于灭菌圆纸片(φ10 mm)上,待溶剂挥发后,分别贴于涂有指示菌液的平板上,倒置于28℃恒温箱培养,16~18 h 观察结果。各化合物单体预先配制成1 mg/ml 的溶液,以溶剂0.01%DMSO 为阴性对照,盐酸左氧氟沙星(100 μg/ml)为阳性对照。

1.2.2 化合物最低抑菌浓度测定 采用微量肉汤稀释法[7],计算初筛有活性的样品的最低抑菌浓度(minimum inhibition concentration,MIC)。具体操作为:(1)MIC 板制备。无菌环境下,将倍比稀释后不同浓度的抗菌药物溶液分别加到灭菌的96 孔聚苯乙烯板,第1~9 孔加药液,每孔10 μl,第10 孔不加药,为生长对照,第11 孔为溶剂对照,此时浓度为1 280、640、320、160、80、40、20、10、5 μg/ml;(2)接种物制备,用MH 肉汤培养基活化相应指示菌,28 ℃,在摇床中以130 r/min 活化24 h,将活化液用灭菌的MH 肉汤按照1∶1 000 稀释后,加入到MIC 板,每孔加入100 μl,然后放入35℃普通空气孵箱中培养16~20 h 观察结果。以盐酸左氧氟沙星为阳性对照,每个实验重复3 次。

1.2.3 化合物抗菌谱研究 对1.2.2 中抑菌活性明确的单体化合物进行扩大的抗菌谱研究,采用4 种临床常用质控菌铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、粪肠球菌和大肠杆菌作为指示菌株,计算各化合物对于以上菌株的MIC,以盐酸左氧氟沙星为阳性对照,每个实验重复3 次。

1.3 统计学处理

本研究中实验结果的数据采用Excel 2016 软件进行统计和均值的分析。

2 结果

2.1 24 种中药单体化合物的抗菌活性初筛结果

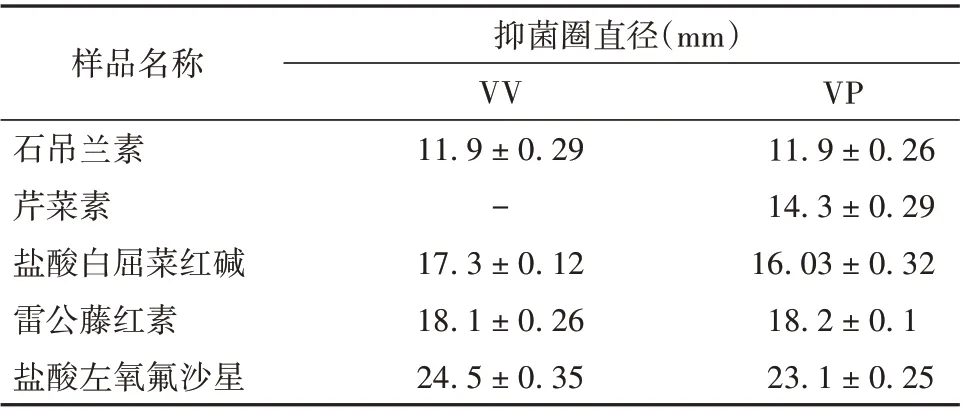

结果显示,24 种中药单体化合物对溶藻弧菌VA 均无抑制作用,石吊兰素、芹菜素、盐酸白屈菜红碱和雷公藤红素对VV 和VP 有不同程度的抑制作用,雷公藤红素抑菌作用最强,其次为盐酸白屈菜红碱。见表1。

表1 中药单体化合物对弧菌的抑制作用(± s)

表1 中药单体化合物对弧菌的抑制作用(± s)

注:VV 为创伤弧菌,VP 为副溶血弧菌;纸片直径为10 mm;样品浓度为1 mg/ml,盐酸左氧氟沙星浓度为100 μg/ml

样品名称石吊兰素芹菜素盐酸白屈菜红碱雷公藤红素盐酸左氧氟沙星抑菌圈直径(mm)VV 11.9±0.29-17.3±0.12 18.1±0.26 24.5±0.35 VP 11.9±0.26 14.3±0.29 16.03±0.32 18.2±0.1 23.1±0.25

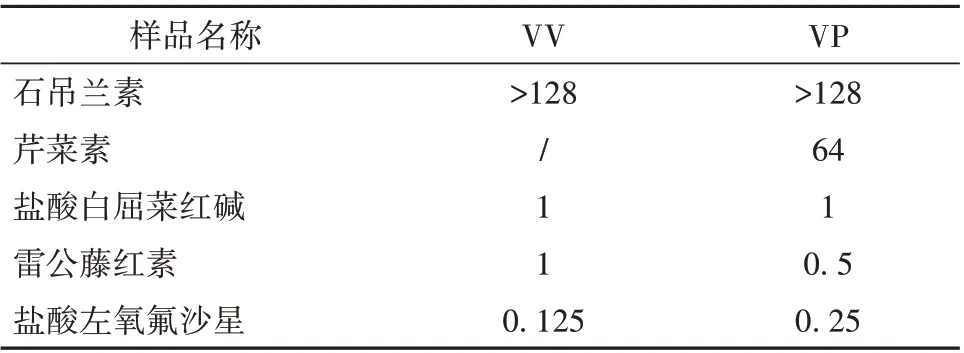

2.2 化合物抑制弧菌的MIC

采用微量肉汤稀释法,对通过纸片法筛选获得的抑制海洋弧菌的4 种有效成分进行了MIC 测定。见表2。

表2 中药单体化合物对海洋弧菌的MIC(μg/ml)

从结果中可以看出,雷公藤红素和盐酸白屈菜红碱抑菌作用强,其抑制VV 的MIC 均为1 μg/ml,折合物质的量浓度分别为2.2 μmol/L 和2.6 μmol/L;对VP 的MIC 分别为0.5 μg/ml 和1 μg/ml,折合物质的量浓度分别为1.1 μmol/L 和2.6 μmol/L。因石吊兰素和芹菜素MIC>128 μg/ml,抑制作用比较弱,因此选择盐酸白屈菜红碱和雷公藤红素进行接下来的化合物抑菌谱研究。

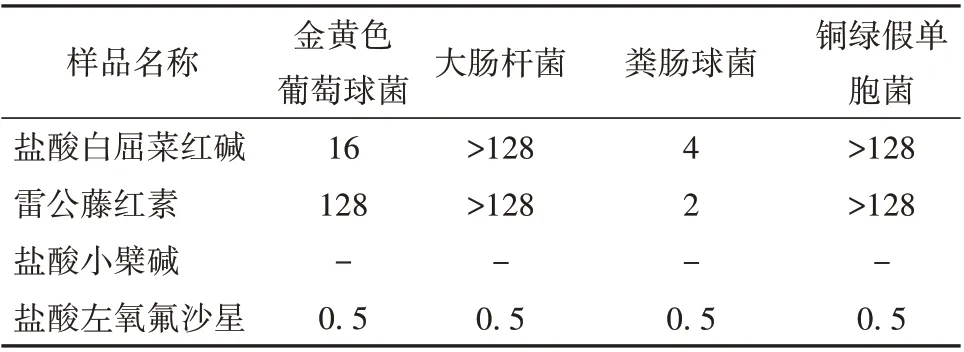

2.3 化合物抑菌谱研究

由于2 种化合物的抑菌活性未见报道,本研究采用临床质控菌株,对本次筛选获得的2 种化合物进行了抑菌谱研究。结果表明,2 种化合物对粪肠球菌均具有很强的抑制作用,盐酸白屈菜红碱和雷公藤红素的MIC 分别为10.4 μmol/L(4 μg/ml)和4.4 μmol/L(2 μg/ml);其次,盐酸白屈菜红碱对金黄色葡萄球菌也具有较强抑制作用,MIC 为41.6 μmol/L(16 μg/ml)。而盐酸小檗碱为临床广泛应用于治疗胃肠炎、细菌性痢疾的中药单体药物,作为对照实验,在本研究的实验条件下,对这4 株菌无明显抑制作用。

表3 盐酸白屈菜红碱和雷公藤红素对4 株临床质控菌株的MIC(μg/ml)

3 讨论

通过本研究发现,临床广泛应用的来源于中药的抗菌有效成分,盐酸小檗碱对海洋弧菌是没有抑制作用的,而白屈菜红碱和雷公藤红素却有抑制作用。雷公藤红素(tripterine,又称南蛇藤素celastrol)是从植物雷公藤的根部分离到的一种三萜类色素,具有抗氧化、抗肿瘤新生血管生成、抗类风湿、抗炎等多种药理作用。既往文献表明,雷公藤红素可抑制金黄色葡萄球菌[8]和嗜麦芽窄食单胞菌[9]的生物膜(biofilm)的生成,具有抗菌作用。本研究发现,雷公藤红素对VV、VP 以及粪肠球菌具有选择性抑制作用。白屈菜红碱(chelerythrine)是一种异喹啉类的苯并菲啶型生物碱,广泛存在于紫堇科、罂粟科、毛茛科和芸香科植物中,具有广泛的药理活性。以往的研究发现,白屈菜红碱对于白色念珠菌、近平滑念珠菌、克鲁斯假丝酵母菌和光滑念珠菌有一定的抗真菌活性,对植物致病真菌也具有较好的抑制作用,还有抗肿瘤作用、杀虫活性以及抗纤维化作用等[10]。通过本研究发现,白屈菜红碱对于VV、VP以及粪肠球菌具有很强的抑制作用。中草药的开发利用,最有科学性和应用价值的地方就在于从中分离鉴定到具有活性的单体成分并搞清楚其作用机制,因此雷公藤红素和白屈菜红碱对于海洋弧菌的抗菌作用的机制还有待进一步研究。以上2 种抗菌有效成分,为海洋弧菌感染治疗提供了新的选择,也进一步拓宽了中草药在治疗海洋弧菌及粪肠球菌感染的应用空间。