京津冀城市群协同发展水平测评

2022-12-12曹海青

□文/常 淼 曹海青

(首都经济贸易大学管理工程学院 北京)

[提要]以北京市、天津市以及河北省11个地级市所组成的京津冀城市群为研究对象,以京津冀协同发展国家战略为指导,在高效、公平、可持续的协同发展准则指导下,构建由13个末级指标构成的京津冀城市群发展水平评价指标体系,应用京津冀城市群实际数据进行研究计算,研究结果表明:在时间维度上,京津冀城市群协同发展水平呈非线性螺旋式波动上升趋势;在空间维度上,京津冀城市群协同发展重心呈现出明显的阶段性;当前京津冀城市群协同发展程度较低,未来有关方面应进一步凸显京津两市在京津冀协同发展中的定位,促进京津冀协同高效优质发展。

引言

自20世纪80年代开始,国家有关部门曾提出过关于京津冀协同发展的概念,但由于三地专注于自己的发展,导致区域间产业结构不协调,发展差异大,一体化程度很低。2011年以来,三地政府积极探索引导区域间在基础设施、资源、环境等方面的合作,共同促进京津冀地区的综合发展,但该阶段的合作更多停留在愿景层面,缺少实质性的进展。2014年2月26日,习近平在京津冀协同发展座谈会上发表讲话,将京津冀协同发展上升到国家战略层面,京津冀一体化迎来新的契机。2015年4月,中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,从战略意义、总体要求、定位布局等方面描绘了京津冀协同发展的宏伟蓝图,京津冀协同发展进入全面实施阶段。2021年是京津冀协同发展战略上升为国家战略的第七年,在这个重要的时间点,如何立足于京津冀一体化对京津冀协同发展进行科学合理的评价,基于评价结果探索京津冀协同发展的路径,对促进京津冀协同高质高效发展,确保京津冀协同发展目标的高水平实现有着重要的意义。

现有研究中存在的问题:(一)国外的研究大部分是偏向于国家或者国际组织综合实力及竞争力的评价,所采用的方法并不能完全选课照搬地应用于京津冀城市群的协同发展评价,也不能充分反映京津冀城市群协同发展在经济质量、社会建设和生态可持续方面的特点。(二)国内对京津冀地区的研究大多是从某一特定视角(公共政策或产业转移或金融市场等)对协同发展的问题和对策进行定性分析,而应用定量的方法从整体出发对京津冀区域进行协同度的测算研究较少。

要实现对京津冀协同一体化发展的科学客观评价,必须立足于京津冀区域城市群协同发展的情况,构建有针对性的评价指标体系。为此,本文第一部分根据京津冀区域一体化发展目标建立相应的评价指标体系;第二部分构建基于灰色关联分析的距离协同模型和重心迁移模型,对京津冀城市群协同发展的时间和空间变化趋势进行刻画,并对区域内每个城市的协同发展重心迁移贡献度进行分解计算;第三部分根据模型的测量结果进行京津冀协同一体化程度及趋势的分析;最后一部分根据分析结果针对性地提出政策性建议,旨在进一步促进京津冀协同一体化发展。本文通过对京津冀城市群2011~2020年间的协同发展情况进行科学合理的考量和测度,旨在获得有价值的结论和建议,以促进京津冀协同一体化进一步的高质高效发展。

一、京津冀城市群协同发展评价指标体系的构建

京津冀城市群包括北京市和天津市两个直辖市以及河北省下辖的11个地级市,包括:石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市和衡水市。对京津冀城市群13个城市的协调发展状况进行评价研究,对实现京津冀优势互补、带动北方腹地发展以及经济质量、社会建设和生态可持续的协调发展具有重要意义。

(一)评价指标体系准则的构建。对区域发展协同程度进行分析,需要选取科学的评价指标体系,用以反映区域之间协同发展的特征。《京津冀协同发展规划纲要》中提到,京津冀协同发展战略的最大特点是通过寻求高质量发展来解决环境和社会经济问题,促进经济质量、社会建设和生态可持续等方面的协调发展。因此,本文结合京津冀协同发展战略的目标和区域实际发展情况,设置“高效”“公平”“可持续”三个准则层,来对京津冀城市群在经济质量、社会治理和生态可持续方面的协同发展程度进行综合评价。

(二)评价指标体系的构建。本文在“高效”“公平”“可持续”三个准则指导下,通过关联分析和相关分析剔除反映信息重复的指标,通过变异系数、主成分分析和因子分析剔除对评价结果影响小的指标,从经济质量、社会建设和生态可持续三个方面构建了京津冀城市群协同发展水平评价指标体系,具体内容如表1所示。(表1)

表1 区域协同发展水平评价指标体系一览表

二、京津冀城市群协同发展水平测度的实现

距离协同模型是结合TOPSIS思想和灰色关联理论,对系统现有状态与理想状态或者基点状态的差距进行测量以判断整个系统的协同发展程度,它能够从时间维度上对区域发展的协同度变化进行客观有效的评断。因此,本文采用距离协同模型从时间维度上来对京津冀城市群协同发展的程度进行测量。

作为处理空间变化的重要方法,重心迁移模型得出的协同发展度重心的路径演变特征可以作为区域发展评价分析的依据,用来研究区域协同发展的方向和均衡性等问题。因此,本文采用重心迁移模型从空间维度上对京津冀城市群协同发展程度进行测量,并对每个城市对重心迁移的贡献度进行分解计算。

(一)京津冀城市群协同发展水平测算。本文参照李海东等(2014)、李建等(2017)的研究,基于本文所采用的指标体系,搭建“距离协同模型”,并利用灰色关联分析计算拉动因子。

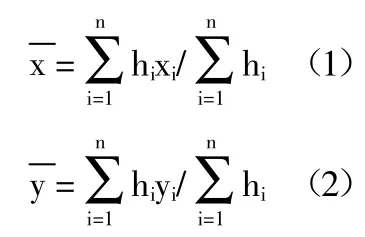

(二)京津冀城市群协同发展度重心计算。协同度的区域重心坐标为:

三、结果与分析

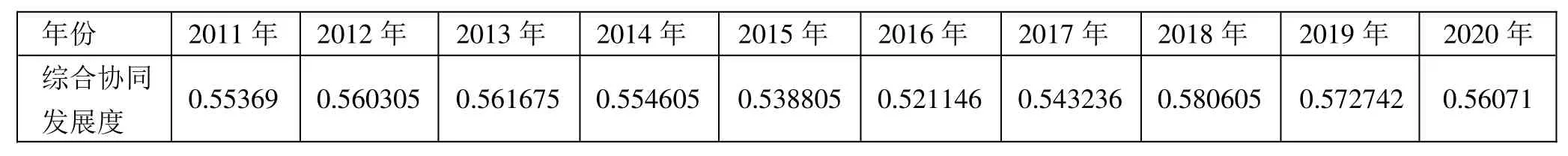

(一)京津冀城市群协同发展水平分析。根据构建的距离协同模型,对2011~2020年京津冀城市群协同发展水平进行测算,结果如表2所示。(表2)

表2 京津冀城市群协同发展水平一览表

由表2可知,研究期内京津冀城市群协同发展水平整体上呈现出非线性螺旋式波动上升的趋势,且波动幅度较大,体现出京津冀城市群发展有着明显的阶段性,受政策、协同发展过程遇到的各种问题等因素的影响,这种阶段性规律表现出波浪式的变化特征,但总体趋势是向着协同方向发展。京津冀城市群协同发展水平在2016年处于波谷,这是因为京津冀地区在刚开始几年的协同发展过程中遇到定位不清等瓶颈,阻碍了京津冀高效高质协同发展。因此,尽管在2014年2月习近平把京津冀协同发展提升为重大国家战略,对京津冀协同发展进行了新的定位,但此后两年的主要精力都集中在对一系列政策方案进行设计和规划,以为京津冀一体化战略提供基本遵循。2015年中共中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,2016年全国首个跨省级行政区的《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》发布,因此在2016年以后京津冀城市群协同程度有了大幅度的提升。但是京津冀协同发展程度从2011年的0.554增加至2020年的0.561,十年间的整体增幅只有0.007,说明目前京津冀城市群协同发展水平不高,协同状态不稳定,整体增速缓慢,仍有巨大的提升空间。

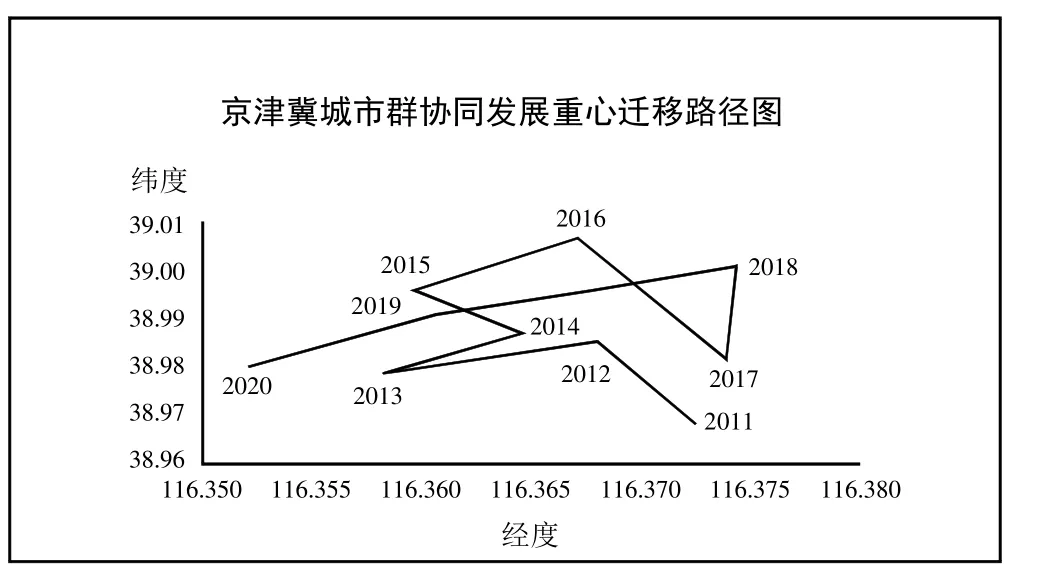

(二)京津冀城市群协同发展度重心迁移路径。以京津冀区域13个城市为研究对象,选取区域协同度指标为研究指标,根据公式(1)、公式(2)所构建的重心模型,计算出各年份协同度的重心坐标,并按时间顺序连接散点,绘制重心迁移轨迹图,如图1所示。京津冀城市群各时间段的协同发展度重心都落在廊坊市文安县内部,基本处于北京、天津、河北的交界处。(图1)

从图1可以看出,京津冀城市群协同发展重心迁移可以分为三个阶段:第一个阶段是2011~2015年,城市群协同度重心向西北方向移动;第二个阶段是2015~2017年,城市群协同度重心基本处于水平向东移动,期间伴随一个上下震动的趋势;第三个阶段是2018~2020年,城市群协同度重心一直向西南移动,横向移动速度加快。结果表明,京津冀城市群协同发展度重心在2011~2020年间的迁移存在以下几个特点:首先,京津冀城市群协同发展度重心自2011年开始呈现向西北方向迁移的趋势,与其在2015~2018年间的迁移趋势不同,说明京津冀城市群协同发展的空间格局在2015年后发生了转折,区域发展政策效果开始显现;其次,京津冀协同发展重心在早期迁移幅度小,迁移范围比较固定,但在2016年之后其迁移幅度变大,并在2018年后加速向西南方向,反映了京津冀城市群协同空间格局的变动日趋激烈,区域发展政策所产生的作用逐渐增强,对京津冀城市群协同发展在西南方向上所造成的影响更显著。

图1 京津冀城市群协同发展重心迁移路径图

四、结语

本文从“高效”“公平”“可持续”三个维度,基于2011~2020年中国市级面板数据,利用距离协同模型对京津冀城市群协同发展的时间特征进行刻画,利用重心迁移模型对京津冀城市群协同发展的空间特性进行刻画。主要结论:在时间维度上,研究期内京津冀城市群协同发展水平呈现出非线性螺旋式波动上升的趋势,且波动幅度较大,但总体趋势是向着协同方向发展;在空间维度上,京津冀城市群协同发展的重心在时空上呈现出明显的阶段性移动。通过研究京津冀城市群协同发展度在时间和空间上的发展趋势,可以发现京津冀城市群的协同发展程度虽然呈现出上升趋势,但仍然处于较低水平;城市群协同度重心分阶段向不同方向的移动,代表城市群分阶段的资源过度集聚和配置机制的混乱。政府在制定区域协同发展政策的时候,需要把对重心迁移有主要贡献的城市作为主要的治理对象,通过资源合理分配减少主贡献城市对协同度重心的推动力,将资源由集聚方向匮乏方移动,尽量减小协同度重心的迁移,使区域向更加平衡的方向发展。

另外,北京市、天津市对城市群重心迁移推动力几乎可以忽略,从中可以看出虽然北京市和天津市在人才、信息、资金、技术等方面的资源大量集聚,但是从本文设定的“高效”“公平”“可持续”三个维度来评价二者的发展程度,其发展的综合质量并没有达到应有的水平。政府在考虑制定区域协调发展的政策时,需要兼顾京津两市在京津冀协同发展中的定位,在全社会营造高质量发展的社会环境,加大收入分配政策调节能力,把保护生态环境作为发展的硬约束和新财富,以高水平开放促进京津冀的高质量发展。