解剖图谱美学初探

2022-12-10梁广明LiangGuangming

梁广明/Liang Guangming

维萨里1538年出版的六幅人体结构木刻版画标志着解剖学进入科学时代,尚未专业化的医学使早期图谱包含了大量社会和艺术元素,有关造型艺术的解剖学也同期出现。在属于手工印刷时代的约四个世纪间,陆续刊刻的解剖图谱逐渐形成了一个特殊的版画品种,它的发展始终以科学与艺术的混合形态呈现,从而具备了从美学层面进行探讨的条件。早期解剖图谱反映了希腊美学传统的延续和中世纪晚期哥特艺术风格特质,这一特殊用途绘画以更理性的方式从侧面反映了文艺复兴的某些历史动因。

一、中世纪的暗流

思想界长期流行一个看法,即中世纪以神为本极力摧残压抑人性,唯到文艺复兴始有人文主义勃兴,人因此取代神而回归人类思想本位,然而历史的真相很难以一言概括,在某些领域甚至与一般公论相反。中世纪的美学思想,《圣经》毋庸置疑是最重要的出典。通览《圣经》,“美”作为形容词较多用来摹写人体的美,尤其是女性的美。中世纪基督教有深重的苦难意识和禁欲主义传统,其中之一是对女性的禁忌,《圣经》通常将美女描述成致命的诱惑,但是一个显见的事实是,《圣经》言及女性与感性的美并不限于儆戒一端。一个民族爱美的天性很难被一种戒令所扼杀,哪怕戒令森严。《圣经》中美的观念明显呈现二元论走向,如《圣经·旧约》雅歌第7章有这样的描写:王女啊,你的脚在鞋中何其美好!你的大腿圆润好像美玉,是巧匠的手作成的。你的肚脐如圆环,不缺调和的酒。你的腰如一堆麦子,周围有百合花。你的双乳好像一对小鹿,就是母鹿双生的。雅歌中类似的例子不胜枚举,这种爱好人体美的传统是与古代希伯来、古埃及、古巴比伦婚恋习俗的崇美传统进而上溯到美索不达米亚流域的生殖崇拜传统一脉相承。[1]19

在13世纪影响最大的神学家、经院哲学家阿奎那关于人之美的论述里,则显示出与宗教禁律完全相反的另一种见解。阿奎那论美,在解释他自定义的美学观点明晰两因、整一因及传统比例等问题,都是以人体做比喻的。人在阿奎那看来是一切生物中最完美的存在,不仅见于精神而且见于形体。这些思想集中见于其著作《神学大全》第一编九十一题《第一个人体的创造》。阿奎那用一个著名的制作锯子的例子说明人体美,他说就像铁虽然不如玻璃美好,但是做锯子是合适的,所以人体倘有所缺陷,也是为了应和肉体与灵魂的适度比例而有意为之。阿奎那继承了亚里士多德的美学观点,并直接引用他的话以证此说——因为如此美好,非为绝对,而是适宜于诸物的本质。[1]237由此可见,对人的审美在中世纪不但没有中断,而且是和古希腊美学一脉相承地延续着,只是在相当长的时间里罩上了神学外衣。

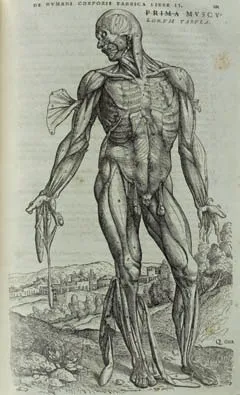

在直接描画人体还有所顾忌的中世纪末期,解剖学为人体艺术首先打开了一扇方便之门,学者和画家用另一种方式迎合人们的渴求,这种欲求在维萨里和艾蒂安的图谱里暴露无遗。卡尔卡笔下展现的解剖图好像是提香画派放弃了灿烂色彩而把所有艺术幻想都投放到素描人体之上,这些解剖人表现得比提香艺术更奔放,无论姿态或气氛都更接近于17世纪的矫饰主义艺术和巴洛克雕塑,换言之,我们从维萨里图谱中已经感受到了下一波艺术态势(图1)。艾蒂安利用了一些风俗画的原版经挖补改刻成解剖图,原图是导致画家瓦加被捕入狱的一组色情画,这样危险的图画以科学的面貌出现得以保全,此时的图谱也成为“超前”的艺术(图2)。人体艺术在近千年的历史中作为一股强大的暗流流淌在神学的深层,流淌在人们的心里,待等到人文主义兴起打破解剖人体的禁忌之时,解剖学即能够快速形成学术乃是历史的必然。所谓黑暗的千年实则在为复兴积蓄精神能量,让解剖学的发展呈厚积薄发之势。

图1 维萨里《人体结构》扉页 1543年

图2 艾蒂安《人体解剖图册》 1545年

二、希腊哲学的回归

古希腊文明经历了一个从朴素自然观到人本主义的两个发展阶段。在古希腊哲学的高峰期,哲学导向由探讨世界本原转向事物本体,这是研究对象由抽象到具体的转变,这个具体的对象就是人类自己。智者运动的代表普罗泰戈拉说“人是万物的尺度”,苏格拉底说“要认识你自己”,这些代表人本主义自我觉醒的宣言式的名言把希腊乃至整个西方的艺术目标完全指向人本身。柏拉图、亚里士多德遵循这个哲学-美学观点继续发展。经历了漫长的中世纪基督教的约束,人们迫切需要人文主义的回归,所谓复兴不是好古而是追求希腊式的自由解放。发现人、解剖人、研究人,不同领域的人几乎同时把真理的源头指向人本身,指向人体世界。这种愿望反映在文艺复兴早期的解剖学的近乎狂热的举动——频繁的解剖实验,偷盗尸体,忍受恶臭,面向不堪的血肉还在凝神描绘乐在其中。

古希腊早期哲学家毕达哥拉斯、恩培多克勒、德谟克利特都是从事数学和自然科学研究,这种属于自然哲学的根本性特征直接体现在希腊美学里。古希腊美学的集大成者普洛丁在西方美学史研究领域率先提出并讨论自然美,在讨论自然美和艺术美的关系时,将技艺分为三类——实用技术如建筑,研究自然的技术如医药、耕作,美艺术如修辞、音乐。这里的自然美是指人对自然的发现和劳动技能之美,希腊美学传统里劳动技能和美的形式混为一体难以剥离。对于达·芬奇、维萨里来讲,解剖行为本身也是美的。达·芬奇在笔记中写道:

即使你对这项科学有兴趣,你也可能会被那天然的臭气弄得退避三舍;如果这没有束缚你,你或许也会害怕在晚上摆弄这被肢解的剥了皮的死尸;如果这都没有阻拦你,你还可能缺少在这种现状的工作中必需的素描技巧;即使你有了技巧,你也可能没有透视学知识与之结合;就算结合了,你也可能不通晓几何学的证明方法或是衡量肌肉力量和强度的方法;而且你还可能缺乏耐心,因此并不勤奋。[2]

一种强烈的使命感溢于言表。我们现在阅读早期解剖图谱,时时会被图像背后的惊悚所打动,一种难以名状的敬畏心理是读其他作品时所没有的,这是一种独特的审美体验。

早期希腊哲学受传统宗教神话的灵魂观影响,将灵魂和肉体分离开来并对立起来,这种带有原始唯物主义的观念成为中世纪生死观的原动力,直接对解剖学产生作用。中世纪人有特别看重死亡的观念,13世纪以来,唱诗里即包含让人记取死亡的训诫内容并通过僧侣广泛传布。死神之舞是中世纪死亡观的核心情节,即当时流行的三个活人与三个死人的故事,三个死人向三个年轻人讲述他们生前的辉煌,并警告他们小心末日的到来。这个情节在13世纪以前的法国文学中已经出现,后来出现在戏剧和美术中,美术如教堂壁画和雕刻,“到了15世纪,传道者的宣讲又增加了新的工具来传播这一可怕的思想,这就是流行的木刻”[3]。这是与人的主体意识最为接近的题材,自然成为文艺复兴的线索而持久不衰,小荷尔拜因1521—1526年创作了题为《死神之舞》的木刻组画41幅,深受各阶层民众欢迎,12年里再版10次。15世纪末解剖学兴起,由来已久的对于生死观的诗意表达不仅多了一条渠道而且是更直白的方式。与小荷尔拜因同期的意大利医生卡尔皮(Berengario da Carpi,1466—1530),在他的图谱里已经出现了强烈的艺术化倾向,1523年出版的解剖书包括28幅木刻插图,卡尔皮把尸体摆布得有动态有情感。受限于实验水平和插图技艺,卡尔皮图谱明显粗糙和概念化,但已经拉开了解剖学图谱格调的序幕,随之兴起的解剖学图谱无一不是以人鬼故事组织画面(图3)。解剖学,木刻版画,由来已久的对于生死观的诗意表达终于有了最接近最便捷的方式,人的激情、人对世间的眷恋在解剖图谱里表现得又真实又生动。以往这个题材的幽灵和尸骸大多是象征性的,画面也比较小,而在解剖图里作为主角穷尽艺术技能的精细描绘和情节编排,使解剖图谱成了高清版的鬼故事(图4)。

图3 卡尔皮《人体解剖》 1523年

图4 真加《人体解剖》扉页 艾拉尔绘制

三、哥特艺术的注入

图谱出现的时代正是哥特艺术与复兴思潮交汇之时,虽然新艺术风格在意大利蓬勃发展,但在法国、德国和弗兰德斯还是一派浓厚的中世纪景象。随着德国版画家的南下,欧洲的印刷书和插图显示了强烈的哥特美学气质。在印刷或者说版画领域,哥特艺术是解剖图谱产生时的现实环境。以教堂建筑为代表的哥特艺术体现了一种强烈、精巧并充满神秘主义的美学特征,在哥特绘画中则表现为一种富于装饰性的怪异趣味,人体比例研究也透露出这种追求。

古希腊对于美的传统标准始终与秩序、尺度、适度、比例、匀称等数学逻辑紧密关联,柏拉图认为美的东西必须是匀称的,但是16世纪的美术家已经不满足于还原希腊时代的完美比例,更喜欢把“不匀称”变成美。达·芬奇除了著名的维特鲁威人还做过很多古怪的人物面貌尝试,一系列打破完美主义的实验。丢勒(Albrecht Dürer,1471—1528)更是专注于研究比例的美学问题,1525年出版的《测量教程》,其中几何学和透视学研究为他的“比例美学”做了充分铺垫,1528年出版《人体比例四卷书》。丢勒认为美的人体比例不是单一模式而是多元化的,并对男女形体比例各制定了13种范式,当然这些范式大多是人体的拉长实验(图5)。丢勒意图将所有感觉到的人体之美都进行量化,进而以科学的方法创造出更加完美的人,在他的铜版画《亚当与夏娃》中即运用了最新的比例研究成果,对照希腊艺术这显然是哥特式的美。

图5 丢勒《人体比例》 1528年

哥特艺术是一种结合了多民族地域文化的综合体,在它的发展中,西方艺术的一体化得以完成,欧洲人也从中建立了一些新的审美习惯,人体艺术中修长、肃穆而富于浪漫的普遍美感即是一例。正如美学家对丢勒的评价,“中世纪的十五世纪和富有现代气息的十六世纪,北方的哥特艺术和意大利的文艺复兴,无与伦比的天赋和殚思竭虑的理论探索,天才的艺术家和精湛的美学家,这一切极为和谐地交汇于丢勒一身,堪称文艺复兴美学史上的一个奇观”[1]497,丢勒的盛名主要来自于他的版画艺术和比例研究,以之为代表的带有浓厚哥特艺术趣味的版画风格对解剖学的发展带来深刻影响。由德国版画带入的图像风格已然形成了图谱艺术传统,硬朗、明快、立体、瘦长的特点被读者广泛接受,图谱如果背离这些习惯就可能带来失败的结局。1690年荷兰医学教授比德洛(Govaert Bidloo,1649—1713)与版画家莱雷瑟(Gerard de Lairesse,1640—1711)合作出版大型图谱,比德洛是知名学者,莱雷瑟是伦勃朗的学生,从铜版画技法可见艺术水平是上乘的,想必这是一部畅销的著作,但是图谱没有遵循惯例而过于模仿当时流行的荷兰静物画风格,直接的结果就是严重滞销。出版商不得不将三百册积压转让给英国学者考珀(Cowper),考珀在此基础上掺杂一些模仿维萨里的全身结构图继续发行,行情果然有了好转。与之形成鲜明对比的是比德洛的学生阿尔比努斯(Bernard Siegfried Albinus,1697—1770)与艺术家万德拉尔(Jan Wandelaar,1690—1759)合作的图谱大获成功。阿尔比努斯解剖学集中并强化了由哥特艺术促成的图谱传统,选用的人体头身比例超过1∶10,舒展而严肃的姿态显露出北欧画家特有的冷峻气质,背景配以犀牛雄狮丛林秘境或断壁残垣而充满哥特式的神秘意境,铜版蚀刻似乎在极力模仿丢勒时代的雕刀工艺效果。阿尔比努斯一定是吸取了老师的教训,虽身处荷兰而且画家万德拉尔也是荷兰人,但是最终图谱丝毫没有荷兰艺术痕迹,而是一派德国版画气象。图谱共40幅,用时22年完成,成就了一部骨骼肌肉结构和铜版画艺术的集大成之作,堪称古典解剖学的艺术高峰。歌德曾赞叹丢勒的艺术成就说只有最伟大的意大利人能与之比拟,在解剖学界我们即可下这样的结论,融合了丢勒艺术的阿尔比努斯图谱只有最伟大的意大利学者维萨里能与之相提并论,时至近年这两部古典图谱在美国仍有出版(图6)。

图6 阿尔比努斯《人体骨骼和肌肉图谱》 1749年

四、混合形态和艺用解剖学

早期的解剖学图谱也兼有艺用的功能,但并不是画家对医学发现的简单利用。维萨里本人有一定的绘画能力;艾蒂安爱好广泛,出版过环境规划方面的书;意大利学者真加(Bernardino Genga,1620—1290)擅长古典风格的雕刻;英国学者贝尔(John Bell,1763—1820)的解剖学完全自己制图。古代的医学解剖学者具备良好的艺术修养似乎是普遍现象,好的鉴赏力对图像的艺术性自然会有较高的要求。通过陆续刊刻的图谱,人体奥秘和多方面的艺术趣味结合逐渐生成了独特的图谱艺术,也促成了一批解剖学艺术家的出现。历史上专心研究艺用解剖的医学家屡见不鲜,我们认为古典艺用解剖学的最后一位专家巴黎美院的里歇尔(Paul Richer)教授原本是生物学家、医学家。造型艺术的同步需求对解剖学图谱艺术产生了显著影响,解剖图像在科学与艺术的混合形态中发展,在形成图谱艺术传统的过程中解剖学研究的特殊性经常使艺术家的创作思维甚至创作方向发生改变。罗马法兰西学院首任院长雕塑家画家埃拉尔(Charles Errard,1606—1689)到意大利以后专心于解剖学,不但为真加的研究绘制插图还亲自绘制编印了法兰西学院历史上第一本艺用解剖教材,艾拉尔解剖学创造性地以古典雕塑作为母体演示解剖结构,造型训练的实用性明显提高。法国新古典主义雕塑大师乌东在罗马医院医生的指导下完成的“解剖人体”,被罗马的医生们公认为历史上最好的解剖模型,这件作品本是在构思《施洗者约翰》时所做的技术准备,经俄罗斯的引进和发挥,作为美术教具远比其完整作品的知名度高出许多,日后更是成为“俄罗斯学派”的标志而远播中国。与乌东同时,在巴黎也有一位出色的雕塑家加默兰(Jacqes Gamelin,1738—1803)正在全身心研究解剖学,不惜耗尽家财出版解剖学专著,加默兰素描艺术精湛,图谱的绘画感和浪漫主义风格异常浓郁,比较于图谱领域普遍流行的德国版画风格,加默兰图谱则是升华了艾蒂安的法国情调而别具特色(图7)。

图7 加默兰《最新肌肉和骨骼图谱》 1779年

如果说由医学家主导的图谱还是以体质解剖和艺术元素的混合形态展示古代美学及时代艺术取向的话,那么由艺术家同步开展的艺术解剖学则是以更单纯的学术形态直奔美术主题。因人体艺术的基础性地位,体质解剖研究兴起的同时,艺术家也在同步思考如何获取“美就是模仿自然”的规律和技巧。法国艺术家古尚父子(Jean Cousin the Elder,1490—1560/1561;the Younger,1522—1594)的《人物画法》,是一部人体结构的透视学。人体各部都以三个维度的视图显示,很像建筑三视图,目标只在研究人体的透视形变规律。古尚的独特贡献在于,从视觉再现的目标出发把解剖结构和空间表现结合起来,通过透视分析法进行立体思维转换,这是把解剖结构直接纳入美术本体目标的系统性研究。古尚解剖学因其实用性强而深受欢迎,多次再版,在整个17世纪都是欧洲著名的造型训练材料,这是已知最早的艺用解剖学专著。人体透视并非古尚的首创,比如著名画家、透视学研究者弗兰切斯卡(Piero della Francesca,1416—1492)在他的透视分析里已经早于古尚涉及了人物。还有和小古尚同辈的坎比亚索(Luca Cambiaso,1527—1585)习惯以几何体概括人体制作画稿,空间意识更为直截了当(图8),诸多艺术解剖的专业研究表明了文艺复兴初期美术领域对解剖学的强烈需求。图谱、造型技法和比例是艺用解剖学的基本构成,丢勒、古尚、坎比亚索和一批版画家没有分工但事实上完成了艺用解剖学学术形态的合作,我们如果把他们的图谱、画稿集为一册的话可见一部完整的甚至已经突破其时代概念的艺用解剖学。

图8 坎比亚索《尤利西斯归来草图》

古尚解剖学出版于1571年,从时间看,艺用解剖学要晚于体质解剖近半个世纪,但实际上系统性的艺用解剖研究是同步的。上文所引达·芬奇在感慨解剖之艰辛的记述中已经全面概括了艺用解剖学的理论范畴,结构、比例、造型能力、透视法及运动规律,而且在结构、比例方面的工作已相当深入,可惜达·芬奇手稿至19世纪才始有出版,此时的各类解剖学流行已久。

五、结语

艺用解剖学在我国长期以来被定位为人体结构知识,然而我们通过简单梳理它的发生发展线索,发现其具有相当丰富的理论内涵。不追溯希腊及中世纪美学思想就很难理解艺用解剖学发生之快,不解读西方艺术传统标准便很难客观描述解剖学的学术形态。现代艺用解剖学定性为体质社会学,理论范畴必然包括人体艺术相关联的美学、艺术史和民族造型传统,从中国艺术传统和中西艺术比较出发,我国的艺用解剖学研究空间极为广阔,就如《中国大百科全书》所言,“中国的艺术解剖学在研究人的精神活动与人体外形的关系方面尚未展开,中国传统的相面、骨法等对于人的精神活动和生理活动的总结也待扬弃和利用”[4]。