单孔胸腔镜精准肺段切除术治疗早期非小细胞肺癌

2022-12-10王晨姜静远张乐宁许哲男冯崇张川林风武

王晨,姜静远,张乐宁,许哲男,张 哲,冯崇,张川,林风武*

(1.吉林大学中日联谊医院,长春 130033;2.吉林大学第一医院,长春 130021)

肺癌是目前发病率及病死率最高的恶性肿瘤,是威胁人们健康的主要疾病。2020年,我国新确诊的肺部恶性肿瘤患者数量超过了80万例,且该疾病直接导致超过70万例患者死亡[1]。肺部恶性肿瘤常见的为非小细胞型肺癌(non-smallcelllungcancer,NSCLC),发病比例超过肺部恶性肿瘤总数的4/5[2-3]。肺叶切除术合并系统性淋巴结清扫术是指南中推荐的手术方式。随着医疗技术的进步以及人们对生活质量的更高要求,大量早期磨玻璃结节通过体检被筛查出来;随着我国人口平均寿命的延长,老年肺部恶性肿瘤患者的发病率也逐渐上升,由于老年患者年龄较大,心肺功能较差且可能合并有其他疾病,临床学者开始重视起肺段切除术手术方式[4-5]。目前缺乏针对肺叶切除术、肺段切除术及楔形切除术等不同术式对肺部恶性肿瘤患者术后生存期的大样本及前瞻性的统计学研究数据,肺段切除术的安全性仍未得到充分证实。本研究分析行肺叶、肺段、楔形切除术的早期非小细胞肺癌患者的临床数据结果,探究不同术式应用于早期肺部恶性肿瘤的效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年6月—2020年8月于吉林大学中日联谊医院胸外科病房住院手术患者180例,纳入病例术中及术后病理均证实为非小细胞型肺癌,且患者病理及临床分期均为I期。根据患者手术方式的不同分为A组(单孔胸腔镜肺叶切除术组)、B组(单孔胸腔镜精准肺段切除术组)、C组(单孔胸腔镜肺楔形切除术组),各60例。A组,男36例,女24例,平均年龄(57.5±8.66)岁;B组,男33例,女27例,平均年龄(59.0±10.11)岁;C组,男39例,女21例,平均年龄(60.2±8.19)岁。3组性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

1)根据国际癌症控制联盟第八版病理标准诊断[6],入选患者均为I期非小细胞肺癌,并且在接受手术治疗前未接受抗肿瘤相关治疗;2)入选个案均行快速冰冻检查,且所有病理学相关检查结果均提示为NSCLC;3)入院个案不包括既往有严重心脑血管等疾病者;4)入院个案均为单一病变的个体,不包含肺部含有多处结节、需进行多部位肺部手术案例。本研究经吉林大学中日联谊医院伦理委员会批准。

1.3 治疗方法

手术患者均采用静脉吸入复合麻醉的方法麻醉后取健侧卧位,手术切口位置根据患者术前胸部CT提示结节部位及患者身高、体质量等综合因素决定,一般为第4肋或第5肋间,切口长度一般为3~4 cm。

1.3.1 A组首先探查患者肺部病灶位置,确定病灶所在肺叶,核对与患者术前影像学检查是否相符,确定无误后首先行肺楔形切除术切除肿物,送术中快速冰冻病理,术中病理确定为恶性肿瘤后则进一步将叶间裂打开并游离出肺叶支气管和肺动、静脉,分别采用直线切割闭合器进行切割闭合,并进行系统性淋巴结清扫术,最后留置引流管。

1.3.2 B组首先探查患者肺部病灶位置,确定病灶所在肺段,与术前影像学检查核对无误后游离相应的肺段动、静脉和相对应的肺段支气管,采用直线切割闭合器进行切割闭合。采取肺膨胀-萎陷法确定目标靶肺段的边界,然后采用直线切割闭合器进行切割,切除标本送快速冰冻。如果术中病理为恶性,则需进一步确定肿瘤距手术切除边缘是否超过2 cm或大于肿瘤直径,如果符合则进一步行淋巴结清扫术后留置引流管。

1.3.3 C组探查患者肺部病灶位置,核对与患者术前影像学检查是否相符,确定无误后行肺楔形切除术切除肿物,送术中快速冰冻病理,术中病理结果如果提示为恶性肿瘤,则需确定手术切除边缘距肿瘤距离超过2 cm或大于肿瘤直径,并进行淋巴结清扫,确定无误后留置引流管。

1.4 观察指标

入选个体均需记录患者手术实际时间、手术过程中出血量、术后住院时间,统计患者手术治疗前后肺通气功能变化情况;记录各组统计个体手术过程中摘除的淋巴结个数及站数;记录入选个体手术治疗后并发症发生情况,如手术治疗后出现漏气、肺部感染、皮下气肿、术后心脏功能异常等。

1.5 统计学方法

统计数据结果均由SPSS 26.0软件完成,计量资料通过均数±标准差(±s )方式表示,通过t检验进行,计数资料通过例(%)方式表示,通过χ2检验进行,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 3组临床相关指标比较

见表1。

表1 3组临床相关指标比较(±s,n= 60)

表1 3组临床相关指标比较(±s,n= 60)

注:与B组比较,# P<0.05,△P>0.05;与C组比较,▲P<0.05

组别 手术时间/min 术中出血量/mL术后引流量/mL术后住院天数/d 淋巴结清扫术/个 淋巴结清扫站数/站A组105.3±12.17#▲110.0±13.27#▲795.0±72.78#▲4.2±0.76△▲17.5±1.03△▲9.0±0.75△▲B组122.5±16.78▲101.0±9.47▲685.0±94.80▲4.0±0.64▲17.0±1.97▲7.7±0.83▲C 组 85.6±13.19 11.2±5.34365.3±36.203.6±0.49 6.9±0.864.2±0.76

2.2 3组治疗前后肺功能变化比较

见表2。

表2 3组治疗前后肺功能变化比较(±s,n= 60)

表2 3组治疗前后肺功能变化比较(±s,n= 60)

注:与治疗前比较,# P<0.05;与A组比较,△P<0.05;与B组比较,▲P<0.05

-1组别 时间 F E V 1/L M V V/(L·m i n)A组 治疗前2.8±0.0 8 9 5.2±0.8 6治疗后1.9±0.1 1# 7 1.3±0.6 8#B组 治疗前2.7±0.0 7 9 4.3±1.1 0治疗后2.1±0.0 8△8 3.3±1.1 1△C组 治疗前2.8±0.1 0 9 4.2±1.1 5治疗后2.5±0.1 2△▲8 7.3±1.1 3△▲

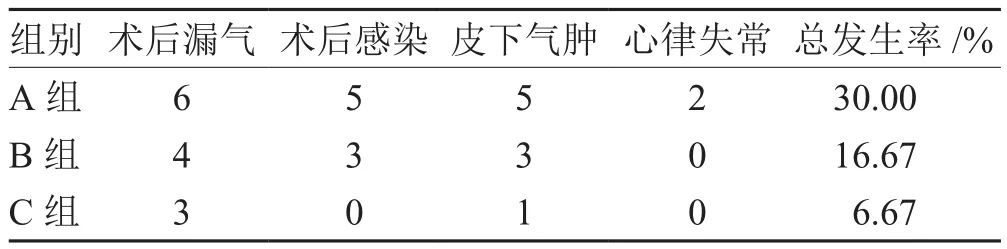

2.3 3组术后并发症发生情况比较

见表3。

表3 3组术后并发症发生情况比较( n = 60) 例

3 讨论

随着肺部恶性肿瘤的高发病率与科学技术的进步,针对肺癌的手术治疗方式在过去十几年的时间里也发生较大变化。经过十多年的发展,四孔、三孔及单操作孔等微创手术方法逐渐得到普及。随着人们对微创及快速康复理念的极致追求,单孔胸腔镜技术逐渐走入了人们的视野[7]。研究[8]首次报道应用单孔胸腔镜技术手术治疗1例自发性气胸患者,术后恢复良好。随着科研人员对单孔胸腔镜手术的反复研究观察,更多的证据表明该手术方式是安全可行的。并且研究发现与传统多孔胸腔镜肺切除手术比较,单孔胸腔镜手术患者切口仅有位于腋中线第4肋、第5肋间1处,由于该位置肋间隙宽并且肌肉组织更少,因此该切口容易止血且对机体正常组织损伤更轻微,并且患者术后疼痛反应减轻,对于术后康复锻炼更有益处[9-10]。由于单孔胸腔镜手术过程中所有的器械及操作仅能通过1个切口进入,因此各种器械之间会出现相互影响,结合既往报道及本中心研究经验,手术过程建议由3个医生共同完成,术者和第一助手位于同侧,第二助手位于对侧将胸腔镜提起紧贴切口上端,尽可能给术者留有足够的操作空间;手术应遵循循序渐进的过程,术者需要一定的学习曲线,从简单手术开始逐渐过渡到复杂手术,并且手术过程中注意吸引器的灵活运用,在保持视野清晰、清扫淋巴结等方面具有十分重要的作用[11-12]。

目前,针对肺部早期恶性肿瘤手术治疗的方式主要包括三大类:肺叶切除术、肺段切除术(解剖性肺段切除术及肺段联合切除术)、肺楔形切除术。既往1项针对早期非小细胞肺癌不同手术方式对患者预后影响的研究表明,对于I期NSCLC患者,行亚肺叶切除术患者的预后复发率较肺叶切除术后的患者更高,引起人们对于早期肺部恶性肿瘤肺段切除术安全性的担忧[13]。对于早期肺部恶性肿瘤,肺段切除术对于患者的复发及预后生存期与肺叶切除术并无差异,且肺段切除术患者术后恢复时间更短,肺楔形切除术患者术后预后生存期较其他两种术式差[14-15]。研究[16]发现对于直径小于2 cm的肿物,肺段切除术患者术后5年生存率要优于肺叶切除组。由于肺叶切除会导致机体肺脏器组织表面脏层胸膜面积减小,脏层胸膜在调节肺脏水、电解质平衡方面具有重要作用,因此肺叶切除后的患者除去对肺功能损失更多之外,术后引流积液量也较肺段切除患者更多[17-19]。肺叶切除的患者由于同侧剩余肺叶在术后会代偿性膨大,使得剩余肺组织尽可能充填整个胸腔,因此容易出现肺叶支气管扭曲变形,使得通气不顺畅,导致肺通气功能受限。肺段切除后的患者由于未损伤到较大气道,且剩余肺组织所需充盈体积较小,发生该事件的概率较低;肺段切除后所形成的胸腔残腔较小,术后不易发生感染[20-21]。因此,对于早期肺部恶性肿瘤,肺段切除术成为更受推崇的手术治疗方式。

上述研究结果表明,肺叶切除组患者在手术时间上要优于肺段切除组,然而其术后胸腔引流积液量更多,且对患者术后肺功能损伤(FEV1,MVV)更大,在术中出血量、术后住院时间、淋巴结清扫数目及淋巴结清扫站数上两者并无明显统计学差异;肺叶切除组术后更容易发生不良反应,根据统计数据表明,其术后漏气、感染、皮下气肿等不良反应发生比例高于其他2组;对于肺楔形切除术,其手术较为容易,对肺脏损伤较小,因此其手术时间、术中出血量、术后住院时间、引流量、肺功能等指标优于其他2组,然而其淋巴结清扫数目及站数明显低于其他2组。因此,对于肺段切除术治疗早期非小细胞肺癌是安全的,并且与肺叶切除比较,由于其对肺功能损伤更小,术后不良反应更少,因此更有利于患者术后尽早康复。研究[14-15]表明,早期肺恶性肿瘤楔形切除患者术后生存期较肺叶及肺段组差,并且楔形切除术受病灶位置的影响较大。并且研究中发现,C组出现因肿瘤距切缘距离过少而继续扩大切除范围的情况,而在其他2组中并未出现该情况。因此,针对早期肺恶性肿瘤,肺段切除术式安全、可靠,是值得推荐的治疗方式。

研究过程中发现,肺部手术过程中切口部位的选择尤为重要,主要是因为切口与改善手术视野以及避免手术过程中器械相互干扰,提高手术流畅度具有密切关系。合理的切口位置常使得手术能够事半功倍,缩短手术时间,避免术中出现因视野原因造成的损伤。术前切口的选择需要综合患者术前影像学检查结果及患者体型等因素,对于中等身材及瘦长体型的患者,手术切口的位置一般选择为腋中线第5肋间;针对超力型的手术病例,由于其膈肌可能会比正力型高,因此切口位置一般会适当上移1个肋间;针对上叶结节的手术患者,一般也会选择将手术切口上移1个肋间。另外在肺段切除术的患者,可以根据其目标靶肺段的位置适当确定切口偏向胸侧还是背侧,达到切口的个体化,避免选择策略导致病人因体型等因素引起切口过高或过低影响操作的情况。手术清扫淋巴结的过程中,需尽可能避免损伤迷走神经肺支,通过术后观察发现,保留迷走神经肺支后的术后患者不自主咳嗽明显减轻。行肺段切除时需要尽可能精准识别断间平面,目前主流的方法为肺膨胀-萎陷法。即手术过程中待目标切除肺段的动、静脉及支气管切断后,双肺用纯氧正压通气,至萎陷的肺叶完全膨胀后改为健侧通气,由于目标切除肺段缺乏肺段动脉,因此该部分肺组织内气体无法迅速排出,正常肺组织内氧气被循环血流迅速带走,两者之间形成一条界限,即断间平面,随后沿该界限进行裁剪即可[22]。由于目前低剂量CT的普及,体检中发现越来越多的磨玻璃结节,磨玻璃结节体积较小,不容易触及,因此会对手术带来一定的难度。对于此类手术患者,可以术前进行结节定位,包括Hook-wire法、亚甲蓝穿刺定位法、三维重建法、电磁导航技术等多种定位方法[23-24]。

综上所述,随着低剂量CT被广泛应用于临床以及人们对自身健康状况的重视,肺部恶性肿瘤早期被发现的概率逐渐增加。本研究证实,肺段切除术治疗早期NSCLC患者术后疼痛更轻,不良反应更少,恢复时间更短,有利于术后患者早期进行康复锻炼,有助于患者术后尽快康复,提高患者生活质量,也为老年患者、基础情况较差难以耐受肺叶切除术的患者以及结节位置欠佳、无法进行楔形切除的患者提供了更好的选择。本研究是单中心的回顾性实验,样本量较小,统计数据分析结果可能存在一定偏倚,希望后续有更大样本量的实验研究进一步探讨单孔胸腔镜精准肺段切除术治疗早期非小细胞肺癌的临床疗效。