三流职业经理人商鞅

2022-12-09颜天裔王春雷

文/颜天裔 王春雷

最不合格的职业经理人长啥样?并不是一看就不称职或者十足的平庸之辈。一眼被人看出不称职的人很难有上位的机会,至少不容易长期身居要职;十足的平庸之辈在完善的平台和制度环境下很难作恶多端。最不合格的职业经理人则不同,能力出众、敢于决策,甚至短期内成绩喜人,离职后仍然被人怀念,实则要么杀鸡取卵,要么战略错误。历史无法重复,机会损失也就无法估算,有一些表面上看起来很优秀的职业经理人往往被扫地出门后仍然愤愤不平,认为自己的功劳无人企及……翻开历史,要论令秦国由弱变强的功臣莫过于商鞅,但是从现代管理学角度看,商鞅是否是一流的职业经理人,还有待进一步讨论。

应聘:只问利益,不问是非

秦孝公下令广求贤才,公孙鞅通过秦孝公的宠臣景监得到了宝贵的面试机会。两轮面试,公孙鞅口若悬河,秦孝公昏昏欲睡。孝公责备景监:“你推荐的这是什么人啊!”景监再次推荐,公孙鞅没让景监失望,孝公终于找到和公孙鞅相见恨晚的感觉,也就有了后面的“语数日不厌”。

景监很好奇:公孙鞅何以让秦孝公的态度来个一百八十度大转弯呢?公孙鞅说:“我劝大王采用帝王治国的办法,建立夏、商、周那样的盛世,可是大王说:‘时间太长了,我不能等,何况贤明的国君,谁不希望自己在位的时候名扬天下,怎么能叫我闷闷不乐地等上几十年、几百年才成就帝王大业呢?’所以,我用富国强兵的办法劝说他,他才特别高兴。然而,这样也就不能与殷、周的德行相媲美了。”

公孙鞅应聘成功,内心一定充满遗憾。因为第一次面试,“我用尧、舜治国的方法劝说大王,他的心智不能领会。”第二次,“我用禹、汤、文、武的治国方法劝说大王而他听不进去。”

遗憾归遗憾,公孙鞅需要这份工作,于是只问利益,不问是非,既然老板急于求成,我又何妨杀鸡取卵?于是,公孙鞅祭出撒手锏:霸道!

工作:三流领导,员工“畏之”

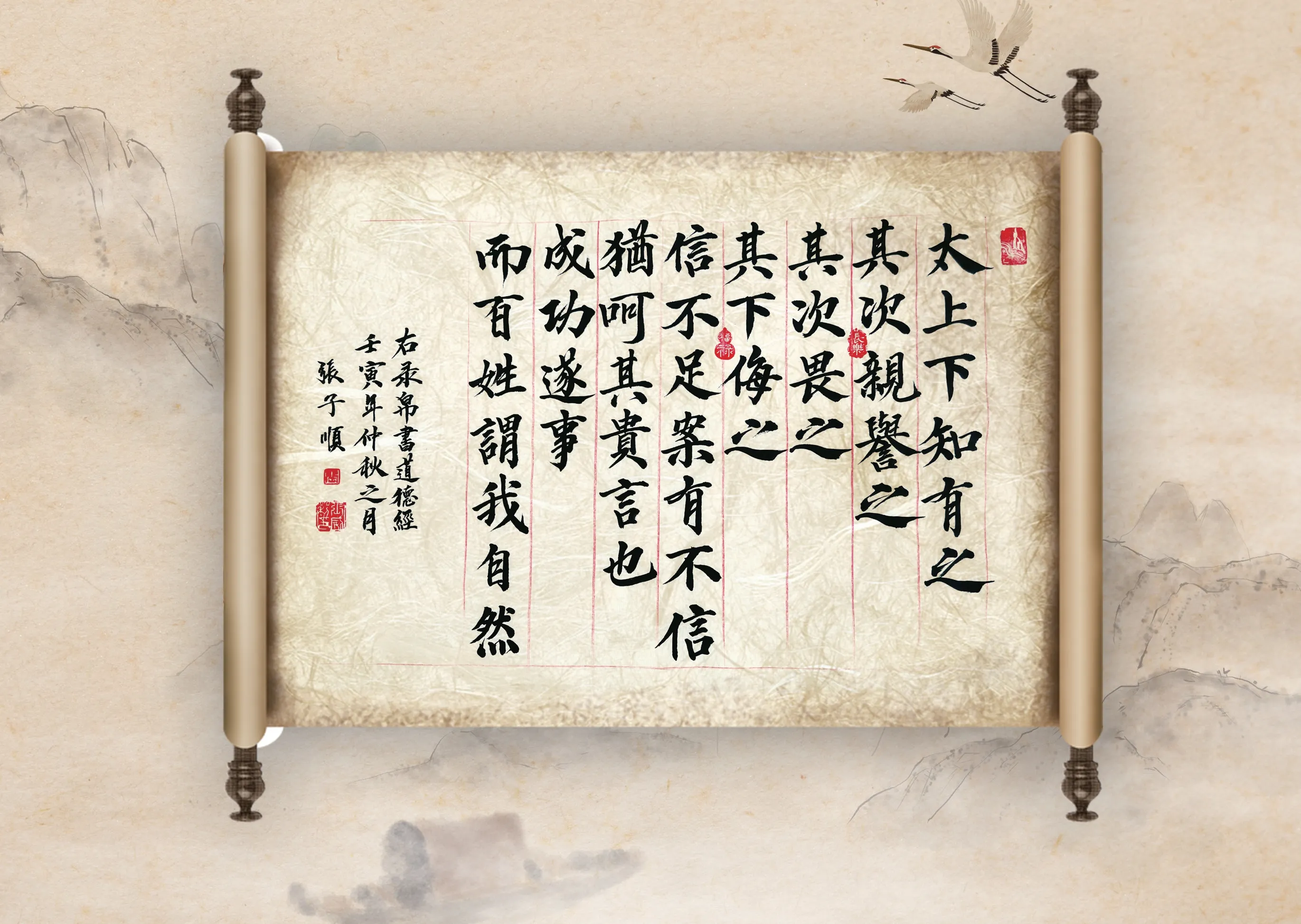

老子把领导分成四个层次:“太上,下知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其下,侮之。”显然,公孙鞅只能处于第三个层次。

如果第一次面试时就被录用,老板接受用尧、舜的方法治理国家,也许公孙鞅可以做一个“下知有之”的领导人,老百姓安居乐业,只知道有一个叫公孙鞅的人在辅助孝公治理国家,像《击壤歌》中唱的那样:“日出而作,日入而息。凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉?”

如果第二次面试时得以被录用,老板接受用禹、汤、文、武的治国方法治理国家,公孙鞅可以成为被下属“亲而誉之”的领导人,没有严刑峻法,百姓安居乐业,国家慢慢强大。

不幸的是,公孙鞅只能被老板牵着鼻子走,不得不做一个三流职业经理人。公孙鞅的手段立竿见影:他把李悝制定的《法经》在秦国颁布实行,将“法”改为“律”,即把十家编成一什,五家编成一伍,互相监视检举,一家犯法,十家连带治罪。不告发奸恶的处以拦腰斩断的刑罚,告发奸恶的与斩敌首级的同样受赏,隐藏奸恶的与投降敌人的同样的惩罚……老百姓不敢有丝毫反抗。

帛书版《道德经》中说:“人之所畏,亦不可以不畏人。”意思是:被人所畏惧的人,也应该畏惧怕他的人。百姓畏惧公孙鞅,公孙鞅也畏惧百姓,就像赵良对公孙鞅说的那样:“您一出门,后边跟着数以十计的车辆,车上都是顶盔贯甲的卫士,身强力壮的人做贴身警卫,持矛操戟的人紧靠您的车子奔随。这些防卫缺少一样,您必定不敢出门。”

太史公总结公孙鞅说:他的天性就是个残忍少恩的人,考察他当初用帝王之道游说孝公,凭借着虚饰浮说,不是他自身的资质。再说凭靠着国君宠臣太监的推荐,等到被任用,就刑罚公子虔,欺骗魏将公子昂,不听赵良的规劝,足以证明其残忍少恩了。我曾经读过商君开塞耕战的书籍,其内容和他本身的作为相类似。但最终还是在秦国落得个谋反的恶名,这是有缘故的呀!

太史公的评价则直接把公孙鞅定格在最末流的领导人—“其下,侮之”。

成就:机会损失,如何评估

公孙鞅绩效考核成绩斐然,被封为商君,后人习惯称其为商鞅。商鞅变法,使秦国走上富国强兵之路,为秦灭六国打下坚实基础。但成也商鞅,败也商鞅。当商鞅的职业经理人生涯成为历史,反思其机会损失,也就成了企业的宝贵财富。

首先,如果选择以德治国,秦国还能统一六国吗?

还是先看看商鞅和赵良的对话吧。

商鞅说:“当初,秦国的习俗和戎狄一样,父子不分开,男女老少同居一室。如今我改变了秦国的教化,使他们男女有别,分居而住,大造宫廷城阙,把秦国营建得像鲁国、卫国一样。您看我治理秦国,与五羖大夫比,谁更有才干?”

赵良说:“那五羖大夫,是虞国人偏僻的乡下人。听说秦穆公贤明,就想去当面拜见,要去却没有路费,就把自己卖给秦国人,穿着粗布短衣给人家喂牛。整整过了一年,秦穆公知道了这件事,把他从牛嘴下面提拔起来,凌驾于万人之上,秦国人没有谁不满意。他出任秦相六七年,向东讨伐过郑国,三次拥立晋国的国君,一次出兵救楚。在境内施行德化,巴国前来纳贡;施德政于诸侯,四方少数民族前来朝见。五羖大夫出任秦相,劳累不坐车,酷暑炎热不打伞,走遍国中,不用随从的车辆,不带武装防卫,他的功名载于史册,藏于府库,他的德行施教于后代。五羖大夫死时,秦国不论男女都痛哭流涕,连小孩子也不唱歌谣,正在舂米的人也因悲哀而不发出相应的呼声。这就是五羖大夫的德行啊。”

五羖大夫就是秦国名相百里奚,他以德治国,使秦穆公成为春秋五霸之一。确切说,秦国的强大始于百里奚而非商鞅。

其次,如果商鞅不忘初心,他的职业经理人生涯会怎样?

商鞅的初心是什么?我读《商君书》,读出其核心思想是“治世不一道,便国不必法古”。变化才是商鞅的初心。商鞅认为:夏、商、周三代的礼制不同,而都成就了王业;春秋时五霸的法度也不同,而都成就了霸业。所以聪明的人创造法度,而愚昧的人受法度的制裁;贤人改革礼制,而庸人受礼制的约束……依此推论,商鞅变法只能是非常时期的非常措施。

如果商鞅在“治世不一道,便国不必法古”的框架内推行新法,效果就会不一样,至少秦灭六国后不会继续高压统治并二世而亡了。

最后,如果商鞅“功遂身退”会怎样?

帛书《道德经》中说:“持而盈之,不若其已。揣而锐之,不可长保之。金玉盈室,莫之守也。富贵而骄,自遗咎也。功遂身退,天之道也。”人处于盈满的状态也就是危险的边缘。功遂身退不是让人功成名就时退出江湖,而是像天之道一样,“生而不有,为而不恃,长而不宰”,做一个“下知有之”的领导者。

商鞅春风得意时,赵良就曾劝说他:“《尚书》上说:‘凭靠施德的昌盛,凭靠武力的灭亡。’您的处境就好像早晨的露水,很快就会消亡一样危险,您还打算要延年益寿吗?那为什么不把商於十五邑封地交还秦国,到偏僻荒远的地方浇园自耕,劝秦王重用那些隐居山林的贤才,赡养老人,抚育孤儿,使父兄相互敬重,依功序爵,尊崇有德之士,这样才可以稍保平安。您还要贪图商於的富有,以独揽秦国的政教为荣宠,聚集百姓的怨恨,秦王一旦舍弃宾客而不能当朝,秦国所要拘捕您的人难道能少吗?您丧生的日子就像抬起足来那样迅速地到来。”赵良的苦口良言在商鞅的初心中都能找到影子,可惜商鞅没有功遂身退,其悲剧命运也就不可避免了。

科学评估商鞅变法的机会损失,就不难理解商鞅只是三流的职业经理人了。当然,这里并不是否认商鞅变法的功劳,“乱世用重典,王道杀伐震慑,法也”。春秋战国本就是一段礼崩乐坏、群魔乱舞的动荡时期,商鞅能得到秦孝公的首肯实行变法,是有其历史必然性的。但是当我们跳出那个时代,站在历史的高度,用客观的思维比较分析后,作为职业经理人的商鞅,只能排在三流的座次。

那么,一流的职业经理人的人才画像是什么呢?我们可以看一下孟子的格局。

孟子拜见梁惠王。梁惠王说:“老先生,你不远千里而来,一定是有什么对我的国家有利的高见吧。”

孟子回答说:“大王,何必说利呢,只要说仁义就行了。大王说‘怎样使我的国家有利’,大夫说‘怎样使我的封邑有利’,一般人士和老百姓说‘怎样使我自己有利’,结果是上位的人和下位的人互相争夺利益,国家就危险了啊。在一个拥有一万辆兵车的国家里,杀害他国君的人,一定是拥有一千辆兵车的大夫;在一个拥有一千辆兵车的国家里,杀害他国君的人,一定是拥有一百辆兵车的大夫。这些大夫在一万辆兵车的国家中就拥有一千辆,在一千辆兵车的国家中就拥有一百辆,他们的拥有不算不多。如果以道义为后却以利益为先,不夺得国君的地位不会满足。从来没有讲仁的人却抛弃父母的,从来没有讲义的人却不顾君王的。所以,大王只说仁义就行了,为什么一定说利呢。”

商鞅的随机应变,远离了初心,于是成了三流职业经理人。虽然看起来很成功,实则贻害无穷。孟子的随机应变,君子坦荡荡。表面上“得人心者得天下”败给了法家,但孟子才是一流的职业经理人。