口服活血化瘀汤并与中医按摩结合治疗骨伤后期肢体肿胀的临床疗效

2022-12-09王本海郑明声

王本海 董 辉 郑明声

(福建中医药大学附属第三人民医院骨伤科,福建 福州 350108)

骨伤后期肢体肿胀是临床常见骨伤疾病,是由骨折或相关骨组织损伤后引发软组织充血、渗出,导致肢体肿胀、疼痛。本病的发病机制复杂,骨伤后周围组织炎症、应激反应较为明显,大量炎性因子、细胞因子释放,促使毛细血管网通透性增加,软组织及肌肉痉挛,局部肿胀,疼痛不能缓解,导致发病[1]。骨伤后期肢体肿胀对骨伤病情的恢复有明显负面影响,不仅增加了患者的痛苦,而且影响骨伤愈合,提升了感染、局部坏死风险,延迟骨折愈合速度,不利于预后及生活质量的改善[2]。西医常规通过止痛、脱水等方法来治疗,但起效较慢,效果一般,疗效存在较大个体差异[3]。中医药在骨伤疾病中有独特的见解及治法,认为骨伤后经络受损、气滞血瘀为主要病机,导致气血运行不畅、水湿输布障碍,不通则痛,水湿聚集,形成肿胀[4]。中医治疗以活血化瘀、通络止痛为大法,辨证应用活血化瘀汤,能起到调畅气血,通条水道,消除瘀血的作用[5]。中医按摩更以其疏通经络、梳理筋经、腠理,达到舒筋理血、强筋健骨之效。本研究进一步分析口服活血化瘀汤并与中医按摩结合治疗骨伤后期肢体肿胀的临床疗效,现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:将2019年1月-2021年12月期间我院骨科收治的90 例骨伤后期肢体肿胀患者随机分为两组。纳入标准:①均由骨科医师专业评定为骨伤后期肢体肿胀;②在伤后3~7d 发病;③患肢皮肤肿胀、发亮,皮纹减退或消失,甚至引发张力性水疱;④肝肾功能正常;⑤治疗依从性好。排除标准:①病理性、陈旧性骨折所致肢体肿胀;②局部皮肤溃烂;③严重肝肾功能障碍;④对本研究药物过敏;⑤精神或意识障碍。

1.2 方法:对照组使用常规西医治疗,绝对卧床休息,患肢抬高制动,静脉滴注20%甘露醇250mL/d,连用1 周。观察组使用口服活血化瘀汤结合中医按摩治疗:①活血化瘀汤。药用当归9g、川芎6g、赤芍12g、木香15g、郁金15g、红花9g、桃仁9g、陈皮6g、青皮9g、乳香6g、没药6g、香附10g、泽兰10g、泽泻10g、路路通10g、甘草3g;随证加减:便秘者加火麻仁12g、酸枣15g:肝气郁结者加柴胡15g;上肢肿胀加羌活10g、独活10g;下肢肿胀者加川牛膝10g、独活10g;失眠多梦者加夜交藤10g、远志10g[6];每日1 剂,水煎服,早晚温服1 次,100 mL/次,连用7d。②中医按摩。由按摩师对患肢进行按摩,运用揉、捏、拍、搓、擦等多种手法,轻柔按摩肿胀部位,由远及近,以患者能够耐受为宜,并点按内关、血海、阴陵泉穴等穴位,对于肌肉紧张、僵硬部位辅以推拿手法,以消除肌肉粘连、挛缩,促进血液循环,消除肢体肿胀,按摩完毕涂抹消肿止痛药物[7];20min/次,2 次/d,共按摩7d。两组均在7d 后评价疗效。

1.3 疗效判断标准:显效:治疗3 d 内肢体肿胀基本消除,健侧与患侧周径差值≤0.2cm;有效:治疗6 d 内肢体肿胀逐渐减退,健侧与患侧周径差值≤0.6cm;无效:治疗6d 后肿胀仍严重,健侧与患侧周径差值>0.6cm[8]。

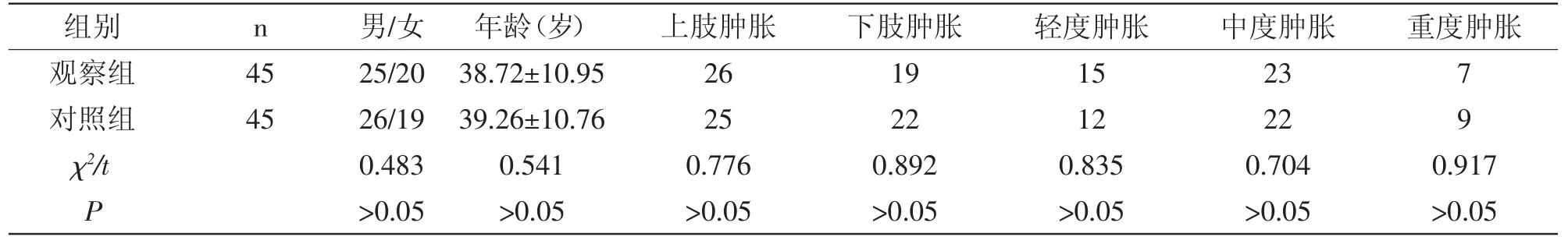

表1 两组一般资料比较 (n,±s)

表1 两组一般资料比较 (n,±s)

组别n男/女年龄(岁)上肢肿胀下肢肿胀观察组4525/20 38.72±10.952619对照组4526/19 39.26±10.762522 χ2/t0.4830.5410.7760.892 P>0.05>0.05>0.05>0.05轻度肿胀15 12 0.835>0.05中度肿胀重度肿胀237 229 0.7040.917>0.05>0.05

1.4 观察指标:①评估VAS 疼痛评分,在标尺上记作0~10 分,随着疼痛程度的升高,得分逐渐增加;测量肿胀肢体的周长,通过周长变化评估肿胀改善情况;②记录肿胀消退时间、治疗时间、骨痂生长时间;③评估BI 指数,最高100 分,得分与日常生活能力呈正比;④评估安全性,观察不良反应情况及应对方法。

1.5 统计学方法:统计学用SPSS21.0 软件版本,均数±标准差()、率(%)代表计量资料、计数资料,检验方式为t、χ2,差异有统计学意义为P<0.05。

2 结果

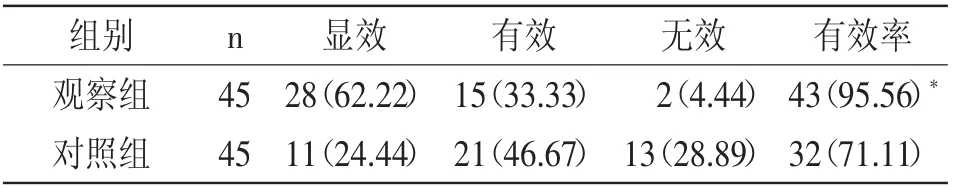

2.1 两组临床疗效比较:观察组治疗有效率为95.56%,明显高于对照组的71.11%(P<0.05),见表2。

表2 两组临床疗效比较 (n%)

2.2 两组治疗前后疼痛及肿胀情况比较:观察组治疗后VAS 疼痛评分、肿胀肢体周长均小于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后疼痛及肿胀情况比较 (±s)

表3 两组治疗前后疼痛及肿胀情况比较 (±s)

组别VAS 疼痛评分(分)肿胀肢体周长(cm)治疗前治疗后治疗前治疗后观察组(n=45) 6.27±1.32 2.04±0.75 15.84±1.65 11.34±1.03对照组(n=45) 6.35±1.37 4.51±1.03 16.02±1.73 13.45±1.29 t0.2284.2470.2484.211 P>0.05<0.05>0.05<0.05

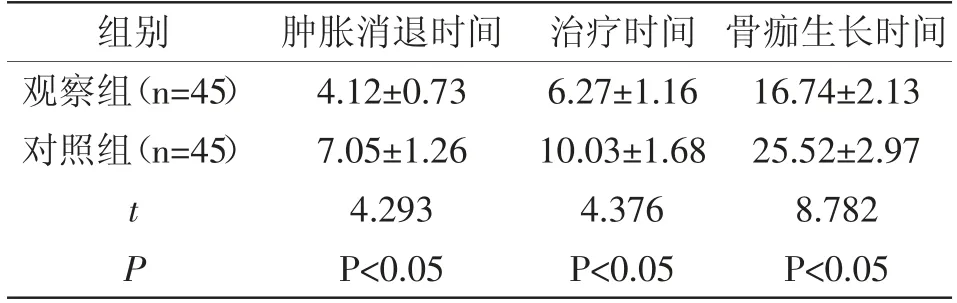

2.3 两组各项康复指标比较:观察组肿胀消退时间、治疗时间、骨痂生长时间均短于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组各项康复指标比较 (d,±s)

表4 两组各项康复指标比较 (d,±s)

?

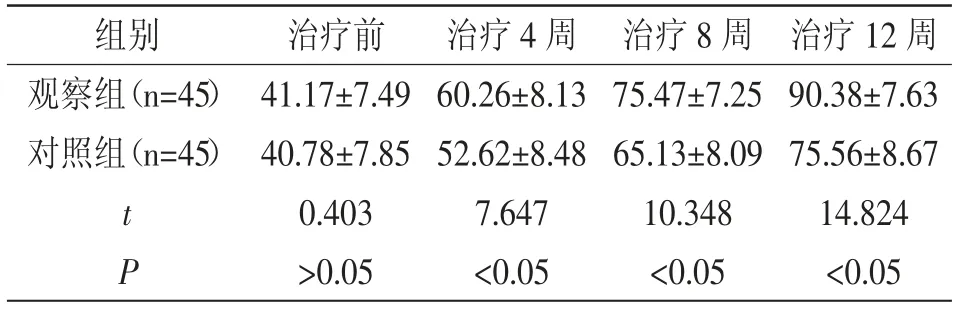

2.4 两组治疗前后BI 指数比较:观察组治疗4 周、8 周、12 周的BI 指数明显高于对照组(P<0.05),见表5。

表5 两组治疗前后BI 指数比较 (分,±s)

表5 两组治疗前后BI 指数比较 (分,±s)

?

2.5 两组不良反应比较:观察组发生1 例轻度发热,1 例头晕,可自行缓解或对症处理后缓解,无严重不良反应;对照组发生1 例发热,1 例寒战,无严重不良反应发生;两组差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

骨伤后期肢体肿胀在骨伤科较为常见,特别在骨折较为严重、软组织及肌肉相关组织损伤较大的病例中,肢体肿胀大多难以避免,需要临床给予针对性治疗。本病表现为受伤肢体的明显肿胀、疼痛、活动障碍,容易对患者的生理、心理等造成明显负面影响,降低治疗依从性,也不利于骨伤病情的康复,延长骨折愈合时间及软组织修复时间,甚至引发感染、皮肤破溃等并发症,影响康复质量[9]。

西医治疗可供选择的有效手段不多,多采用利尿、脱水、改善血液循环等药物治疗,甘露醇是常用的脱水药物,对改善骨伤后期肢体肿胀有一定疗效,但副作用也较为明显,容易发生电解质紊乱,整体疗效一般[10]。除此之外,多通过肢体抬高制动、促进静脉、淋巴回流等方式来消除患肢肿胀,还重点加强血栓形成的防治工作,从而改善肢体康复的生理环境,在一定程度上能促进骨伤病情的康复。但西医治疗整体疗效不能令人满意,部分患者需进一步联合治疗。

中医认为,骨伤后期,肢体经络受损、气血运行不畅,水湿停滞,导致瘀血、湿毒阻滞经络,发为肿胀。中医将骨伤后期肢体肿胀辨证为血瘀证,气血之间相互依存,气能帅血,而血助气行,因此,治疗当以活血化瘀、行气通络为大法[11]。本研究采用活血化瘀汤,以本病病机为切入点,意在使用活血化瘀类中药,恢复气血运行通畅,消除肿胀、疼痛。方中,泽兰、泽泻活血化瘀、行水消肿、泻热止痛;木香、香附、郁金疏肝理气、调经止痛;青皮、陈皮理气破气、和中导滞;当归、川芎活血行血,促进血行;赤芍、桃仁、红花、乳香、没药活血化瘀、逐瘀通经、清热凉血;路路通利水通经;甘草调和诸药[12]。全方共奏活血止痛、化瘀消肿、通经活络之效。现代药理研究,活血化瘀汤能有效改善机体血液循环及微循环,抑制炎症反应,降低毛细血管通透性,减少渗出,加快肢体肿胀消退[13]。

中医按摩以推拿理论为基础,由于肿胀肢体周围气血虚弱、筋经腠理受损,若施以常规推拿手法,患者常无法耐受,甚至加重骨伤程度。而中医按摩选择性运用相关推拿手法,点揉益气养血、强身健体穴位,能疏通肢体经络,促进气血流畅,从而加快炎症介质的消散,改善血液循环,松解肌肉粘连,增加软组织及肌肉的营养供给,有效促进组织修复[14]。口服活血化瘀汤联合中医按摩,协同发挥内治和外治的优势,增强消退肢体肿胀效果,也有助于骨伤的康复[15]。

综上所述,骨伤后期肢体肿胀联合口服活血化瘀汤、中医按摩临床疗效确切,对肿胀的消退有良好效果,促进肢体损伤的修复,缓解疼痛,改善肢体功能,值得推广使用。