论8至10世纪敦煌家庭中的主仆关系

2022-12-06买小英

买小英

(甘肃省社会科学院 社会学所, 甘肃 兰州 730070)

主仆关系是古代封建社会普遍存在的一种家庭关系。主,指主人,是封建社会时期被隶属者对隶属者的尊称,代指权力地位和财物的所有者;仆,指仆人,是被人雇佣差遣服务的人。主仆关系为雇佣与被雇佣,隶属者与被隶属者之间的关系。这种关系最早起源于人类拥有信仰和宗教后的神灵体系,至封建社会时期,君权神授的思想使宗教成为统治阶级的工具,主仆关系就成为完全支配与从属的关系,是建立在不平等的阶级对立面上而形成的社会体系。

唐五代宋初时期的敦煌家庭关系除之前我们探讨过的父子关系、夫妻关系、兄弟姊妹关系以及僧俗关系之外[1],主仆关系也是其家庭关系中不可缺失的一部分。为此,笔者对敦煌文献中反映家庭主仆关系的文书资料进行爬梳,大致归为以下四种:

一是关于奴婢放良的文书,如S.4374《从良书样文》、S.6537V《家童再宜放书》、S.6537V《放奴婢书样文》、S.5700《放家童青衣女书样文》、S.343V《放良书样文》(奴)、S.343V《放良书样文》(婢)、S.5706《放良书样文》(其中《家童再宜放书》与《放奴婢书样文》为同一编号S.6537V,而《放良书样文》(奴)与《放良书样文》(婢)亦为同一编号S.343背);俄藏亲情放书一件,即ДХ.3002《丁巳年亲情放书》和ДХ.11038《家僮放书样文》等[2]。

二是分家样文、遗嘱和官府榜文等,如S.4374《分家契文范》、S.2199《唐咸通六年(865)尼灵惠唯书》、P.3410《崇恩析产遗嘱》、P.2697《后唐清泰二年(935)九月比丘僧绍宗为亡母转念设斋施舍放良回向疏》、大谷2836《长安三年(703)三月录事董文彻牒》等。

三是户籍、手实、名簿和法律文书等,如S.613《邓延天富等户残卷》,S.514《唐大历四年沙州敦煌县悬泉乡宜禾里手实》,日本京都有邻馆敦煌文书51《唐大中四年(850)十月沙州令狐进达申报户口牒》,S.3287V《子年(9世纪前期)五月左二将百姓氾履倩等户口状》,P.4634、S.3375、S.1880、P.4634《唐永徽二年(651)令卷第六东宫诸府职员》,大谷2835《长安三年(703)三月括逃使牒并敦煌县牒》,北图河字17《唐开元二十五年(737)律疏——名例律疏残卷》,Дx.2163《唐大中六年(852)十一月百姓杜福胜申报户口田地状》,大谷5098、8099《唐律——贼盗律断片》,ДX.1391《唐律——名律例残卷》,P.3573P1《后梁贞明九年(923)索留住卖奴仆契》,S.3873《索淇重建报恩寺状》,P.3813V《唐(7世纪后期?)判集》等。

四是各种体裁的文学作品等,如王梵志诗等。

这些文书都反映出中古时期敦煌家庭中除血缘关系之外普遍存在的主仆关系,与官属奴婢相对而言,这些奴仆属于私属奴婢。

一 规范性伦理关系

据不完全统计,8—10世纪敦煌文献中出现有“奴”“婢”“奴婢”“奴仆”“胡奴”“贱奴”“僧奴”“婢子”“婢女”“侍婢”“侍妾”“青衣”“家人”“家生”“家童(僮)”“家仆”“生口”“量口”“骨仑”“厮儿”“手力”“团头”“贱人”“恩子”“堂子”“家生婢子”“家生厮儿”等不同称谓[3]。从这些称谓中看出,古代敦煌家庭中的私属奴婢与主家之间的关系既受到“贵贱有别,尊卑有序”的传统礼法约束,又因彼此之间的朝夕相处,使双方维持着颇为密切的依赖关系,他们之间更显著地表现为一种家庭的内部关系。

(一)道德伦理的规范

敦煌愿文《僮仆德》记载:

奴在务克勤,在身恭谨;劳无愠色,苦无恨声。每兢供侍之心,长有顺遵之意。理应延灵(龄)益寿,保捧(奉)终身。但以三想递迁,四大衰朽;俄辞人代,奄谢幽魂。今者斋主仁慈内积,恩惠溥施;务僮人已尽终,念平生之驱策。既思苦效,宁不哀伤?睹踪迹而雨泪含悲,值南亩而噫嗟不绝。无门酬念,唯福是凭;故于此晨(辰),设斋追福。于是像敷宝座,经转金言;会僧圣凡,厨筵香馔。以斯设斋功德、建福胜因,总用庄严亡魂所生之路:惟愿嗔骂之恨,变成法味之欢;鞭挞之冤,还生捧莲之喜。永辞三界,承宝殿首会龙花;长绝四流,证无为初登妙果。所有宿因曩业,于八解涤而俱无;现障余缘,四风吹而荡尽。当当来代,还以(与)斋主作同炉善因;弥勒下生,为花开眷属。又持胜福次用庄严云云。其婢时候庄严亦共此同用。

同卷《婢德》中言:

惟乃柔和淑质,恭谨为怀;敬上有鞠躬之心,抚下无嫌愠之貌。兢兢在念,驱驰守勤恪之诚;战战晨昏,侍奉有忠赤之道。虽居苦役,三从之礼穷闲(娴);沾在羁身,四德之能暗晓。理应松年不变,遐寿延龄。岂期白业已终,魂归黑路;无方再睹,资佑酬劳;谨于此晨(辰),设斋追福云云。[4]

这件文书提到奴和婢在服务主人时所要遵守的伦理道德规范:既要自身性格柔顺,时时恭谨,又要对主人谦顺有礼,怀揣赤诚之心,内心充满顺意地尽忠职守。

主仆关系是封建宗法家族主义在社会关系中的体现,强调家长对家族的统治权力,巩固尊卑贵贱的等级制度。主仆伦理是中国传统儒家家庭伦理的组成部分,在儒家道德伦理的发展历程中这种等级制度所带来的伦理道德束缚始终存在。即使至唐末宋初,依然没有消减。当时为了适应新局面的需要,巩固自身统治,一些地主阶级的政治家、思想家极力强调“上下之分、尊卑之义”,认为“父子君臣,天下之定理,无所逃于天地之间”[5]。在其理论体系中,竭力将宗法等级制度纳入先于万物而存在的“天理”之中,极力用儒家伦理道德来规范人们的思想,使人们承认现实秩序,服从地主阶级的统治。与此同时,地主阶级通过立法把礼的“上下之分、尊卑之义”的等级原则注入雇佣契约关系之中。奴婢与雇主以契约关系结成“主仆名分”,依据这一名分,雇佣奴婢被纳入家族同居范围,任何违背主仆名分的行为都将受到严厉惩处,从而把雇佣奴婢束缚在可控制的范围内。主奴双方通过雇佣契约使各自的权利和义务相互转让,奴婢通过出卖劳动力来换取雇主的报酬;雇主则通过提供报酬来换取奴役奴婢的权利。这里的契约被赋予了双重职能,既是雇佣奴婢用以保护自己有限的人身权的凭证,也是地主阶级用以奴役、控制雇佣奴婢的许可证[6]。

(二)法律制度的规定

作为封建社会兴盛阶段的隋唐时期,奴婢大量存在,特别是在《唐律疏议》等唐代律令中对奴婢的身份、地位作了十分详细而明确的规定:

第一,奴婢隶属贱籍,同于资财,不被当作人来看待;

第二,奴婢对主人有强烈的隶属关系,一般不能脱离主人;

第三,奴婢同类为婚,身份世代相袭,其为主人劳动是无期限无报酬的;

第四,奴婢与良人在法律上的地位不平等,与良人有着不同的量刑标准。

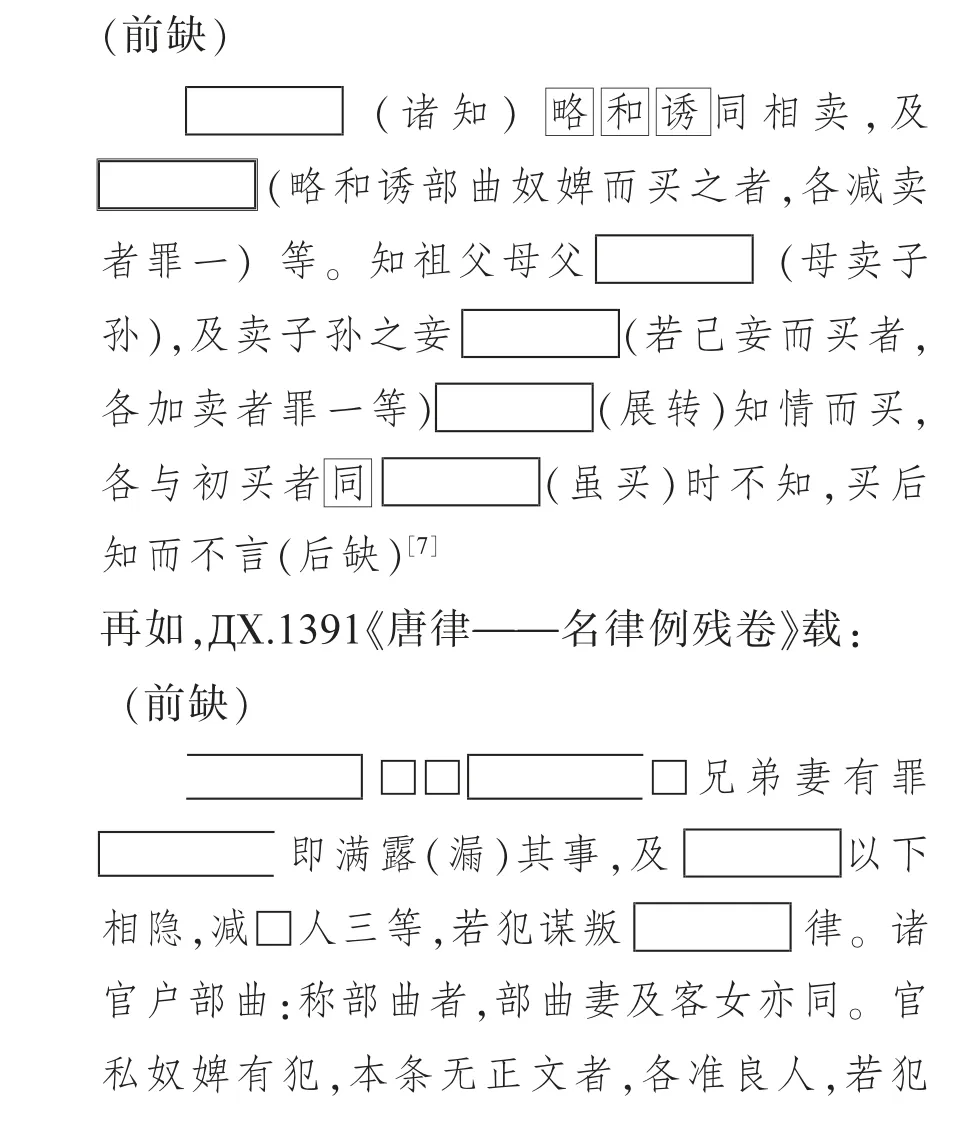

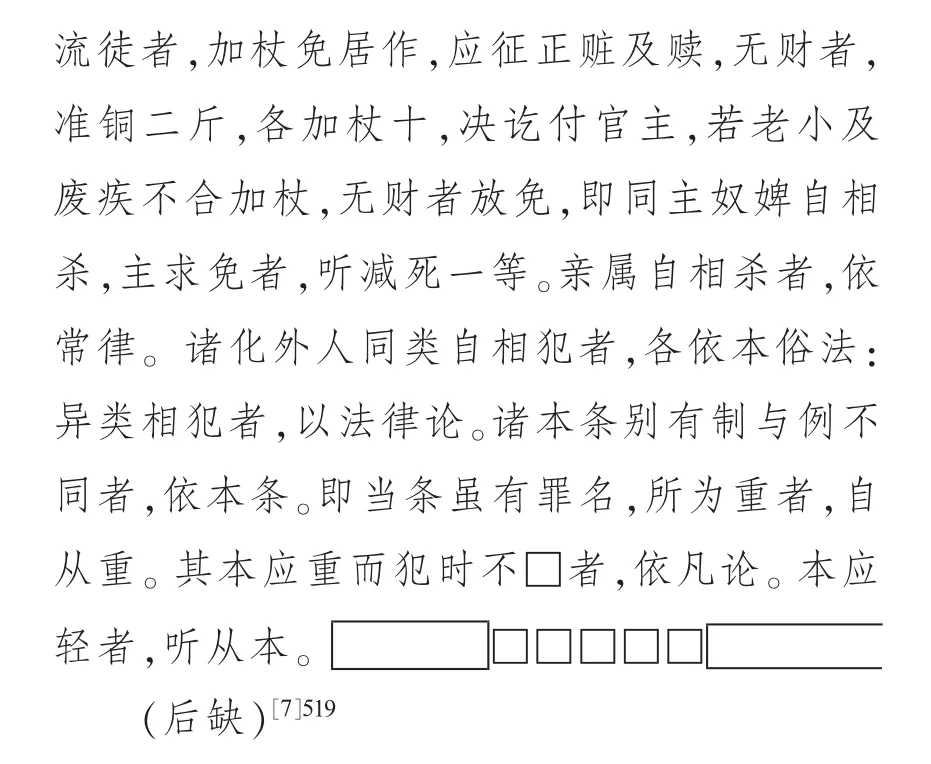

可见,奴婢的法律地位十分低下。唐律中对奴婢身份、地位的规定,既是魏晋以来奴婢法律地位的总结,也是唐前期(特别是唐律制定时期)奴婢现实地位的反映。这在现存敦煌文献中也得到了印证。如大谷5098、8099《唐律——贼盗律断片》记载:

此外,P.3608+P.3252《唐律——职制、户婚、厩库律残片》、北图364:8445V《唐律——职制律残片》[7]499-500等法律文书中均有记载。由此可见,主仆之间法律地位的明确,从制度和法律层面强化了奴仆对主家的道德规范和行为准则,更进一步限定了奴仆的人身自由和人格自由。

唐宋之际,中国传统社会中的阶级结构发生了调整,门阀士族退出了历史舞台,代之而起的是官僚地主阶级。奴婢、部曲、佃客等这些社会最广泛的下层劳动者的身份也发生了变化,其法律地位有了明显的提高[6]55。在唐代中后期,对于主人杀家奴行为的惩罚就较唐代前期加重[8]。由此可见,虐杀奴婢在唐代中后期的惩戒非常严厉,受惩之人亦不分官阶高低。

(三)生产生活的需要

在敦煌文献中,我们还注意到主家对主仆之间身份、地位的注重以及主家对家中拥有奴仆的数量、功能等的期望,这些都贯穿在古代敦煌家庭生活中的诸多环节,以此来满足自家生产和生活的需要。如北京图书馆《佛说仁王护国般若波罗蜜经索显悊题记愿文》载:

大隋开皇廿年二月十五日,佛弟子索显悊发愿,息洪相造《仁王经》一部并及庄严悉讫。又愿洪相见存父母,六府康和,众魔隐塞,世世常近父母边,供养供给。恒愿诸天诸佛,拥护易接,历劫不堕三途八难;子孙衣食丰饶,奴婢成行。逮及见在眷属,并得平安,共一切众生,相将成佛。经生茹长逊。[4]859

“奴婢成行”这是索显悊为健在父母发愿祈福时提到对家中奴婢数量的期望。再如P.2976《咒愿新女婿》载:

夫妻之道,天地齐生。承家继嗣,守节怀贞。伏愿母某郎:夫妻和睦,兰桂同荣;子孙昌盛,进士明经;衣朱拖紫,三公九卿;保宜上下,敬重亲情;仓储山积,金帛丰盈;奴仆罗烈(列),申(车)马纵横;吉庆千年万岁,覆荫六亲宗盟;荣盛与王凤并贵,富饶等石崇齐名。所求皆得,所愿必成。今日结亲已后,恒愿鸾风(凤)同鸣。[4]398

同卷《咒愿新郎文》载:

今择良晨(辰)吉月(日),会合诸亲。从贵至贵,福禄千春。千奴万婢,果报自随(遂)。锦彩[□]罗千重,饮食常餐百味。济济苍苍,快乐胜常。频(鬓)如桃李,玉面胜妆。仙人为伴,玉女同床。紫袍金带,曜日辉光。衙箄(笔)当深峻执,不善内外贤良。善神齐心加备(被),日胜曰(月)昌。师子门前吼唤,百兽率舞迎将。内外明珠照曜,至暮不用登(灯)光。东合(阁)西厅看客,延引绝胜孟常(尝)。大儿持之旌节,小子身任太常。兄弟皆沾敕墨,京兆二郡称扬。奴婢双双驱走,并有只(知)库园莽。金银年年满库,胡奴枪(检)校牛羊。斤(筋)脚(如)奴扶鞍接镫,强壮奴使力耕荒。孝顺[奴]盘鸡炙旌,谗奴点醋行姜。端正奴拍箜篌送酒,丑掘婢添苏酩□(酌觞)。细腰婢唱歌作舞,矬短奴擎短(梪)子食床。每日音声娱乐,更如北方。从今已后,合家大富吉昌。并愿同修十善,不善波斯匿王。咒愿主人,自矜良,未知赏何匹帛?亲家翁母,早来为将。贵言千秋永固,重赏莫辱文郎。[4]400

这是在婚娶过程中提到的“奴婢罗列”“千奴万婢”等,可见在祈求婚姻幸福美满的家庭生活中,也不乏对家中奴仆数量及其多种功用的期望,如是则生活更圆满。

二 隶属性劳动关系

主仆之间除道德伦理上的规范、法律制度的规定和生产生活的需要之外,他们之间还普遍存在着隶属性的劳动关系。据记载,晚唐五代宋初之际敦煌地区普通地主家庭中都拥有数量不等的隶属性劳动力。在敦煌文献S.514大历四年(769)悬泉乡手实中,记载索思礼户有四名隶属人口,这四名奴婢年富力强,应是索思礼家主要劳动力[7]468。到吐蕃统治敦煌时期,如S.3287V《子年(9世纪前期)五月左二将百姓氾履倩等户口状》记载户国珍户中有大约五名隶属人口,户梁庭兰户约有四名隶属人口[7]379-380。P.2962《张议潮变文》载:

……决战一阵,蕃军大败。……其宰相三人,当于阵面上生擒,只向马前,按军令而寸斩。生口细小等活捉三百余人,收夺得驼马牛羊二千头匹。

这里的“生口”即奴婢,可见,在吐蕃统治敦煌时期奴婢的数量也不在少数。到了归义军时期,如京都有邻馆藏敦煌文书51《唐大中四年(850)十月沙州令狐进达申报户口牒》记述令狐进达户内有约四名隶属人口[7]462。Дx.2163+Дx.2393《唐大中六年(852)十一月女户宋氏申报户口田地状》记载女户宋氏中至少有两名隶属人口[7]466。Дx.2163《唐大中六年(852)十一月百姓杜福胜申报户口田地状》记载户杜福胜户中大约有四名隶属人口[7]467。至五代宋初,敦煌地区的隶属性劳动力人口数量更多,如Ch-V7525-7《宋端拱三年(990)沙州邓守仁邓户状》记载邓守仁家内至少有六名奴仆[7]481-482,户陈长晟家内也至少有六名奴仆,户索子全户内至少有两名以上隶属人口[9]。

在敦煌文献中,这种隶属性的劳动关系决定了主家对奴仆的主宰权和支配权,主要有以下几个方面。

(一)主家对奴仆可买卖、舍施

唐代律令规定,“奴婢贱人,律比畜产”“奴婢既同资财,即合由主处分”。如P.3573P1《后梁贞明九年(923)索留住卖奴仆契》载:

这件文书是索留住将家中奴婢卖给段家而订立的契约。由于奴婢同资财可由主家处置,所以将奴婢作为财货用于交易的现象既合法也常见。在敦煌,奴仆主要是被主家作为舍施,以供养寺院。如S.4528《般若波罗蜜经元荣题记愿文》载:

大代建明二年四月十五日,佛弟子元荣既居末劫,生死是累;离乡已久,归慕常心。是以身及妻子、奴婢、六畜,悉用为比沙门天王布施三宝。以银钱千文赎:一千文赎身及妻子,一千文赎奴婢,一千文赎六畜。入法之钱,即用造经,愿天生(王)成佛,弟子家眷、奴婢、六畜,滋益护命,乃至菩提,悉蒙还阙。所愿如是。[4]816

此外,P.3410《崇恩析产遗嘱》中崇恩为净土寺、报恩寺施舍土地、车乘、牛、驴及床等[10]508。可见,敦煌大姓索氏也曾将土地、车乘、牛、驴、水硙、园田、家客等施入报恩寺。

(二)主家可驱使奴仆从事农业、畜牧业等生产活动

如S.6537V《家童再宜放书》曰:

家童再宜放书一道。夫人者禀父母而生,贵贱不等者,是因中修广乐善行,慈杲(果)中获,得自在之身,随心受报。贱者是曩世积业。不辩尊卑,不信佛僧,梫(侵)邻(凌)人物。今身缘会,感得贱中。不是无里(理)(驱)□,橫加非狂。所修不等,细思合知,下品之中,赤(亦)有两种。一般恭勤孝顺,长报曹主恩。一类更增深□,长作后生恶业。耳闻眼见,不是虚传。向且再宜自从皈(归)管五十余年,长有鞠养之心,不生懈怠之意,执作无有亭(停)暇,放牧则不被(避)饥寒,念慈(兹)孝道之心,放汝出缠黑网。从今已往,任意宽闲,选择高官,充为公子。将次放良福分,先资亡过,不历三途,次及现存,无诸灾障。愿后代子孙,更莫改易。请山河作誓,日辰证知。日月倾移,誓言莫改。[10]496-497

从这件文书可以看出,家童(僮)再宜当时负责耕田放牧,在其为曹主役使的五十余年中,从无懈怠之念,也未曾停息过一天,辛勤劳作不畏饥寒,因其忠孝之心可嘉,故予以放良。

再如,S.3873《唐咸通某年(860—874)索淇舍施水硙园田等入报恩寺请求判凭状》载:

这件文书中提到“园田家客”应是从事农业生产。在P.4634、S.3375、S.1880、P.4634《唐永徽二年(651)令卷第六东宫诸府职员》中提到:“府二人,史四人,户曹参军(事)二人,掌户园宅债负过所奴婢田庄及弋猎之事。”[7]548从“田庄”“弋猎”等看出,这里的奴婢应是从事农业和畜牧业生产。还有S.6233《年代不明(九世纪)诸色斛斗破历》中提到:“十四日,出恪面一石,付安老食。十四出面二月十七日,出豆两石,回造牛。”[11]172-173在这篇入破历中,通篇提到的都是与农业有关“麦、豆、油、饼”等字词,由此可见文中提到的婢子应该也是在从事农业生产。

(三)主家对奴仆及其子女可予以继承

如S.2199《唐咸通六年(865)尼灵惠唯书》中记载:

尼灵惠唯书。咸通六年十月廿三日,尼灵惠忽染疾病,日日渐加,恐身无常,遂告诸亲,一一分析。不是昏沉之语,并是醒苏之言。灵惠只有家生婢子一,名威娘,留与侄女潘娘,更无房资。灵惠迁变之日,一仰潘娘葬送营办。已后更不许诸亲吝护。恐后无凭,并对诸亲,遂作唯书,押署为验。弟金刚索家小娘子外甥尼灵皈外甥十二娘(十二娘指节)外甥索计计侄男康毛(shān),康毛侄男福晟杜侄男胜贤索郞水官左都督成真。[10]515-516

再如,S.4374《分书样文》载:

家资产业,对面分张。地舍园林,人收半分。分枝(支)各别,具执文凭,不许他年更相斗讼。乡原体例,今亦同尘,反目憎嫌,仍须禁制。骨肉情分,汝勿违之。兄友悌(弟)恭,尤须转厚。今对六亲,商量底定,始立分书,既无偏坡(陂),将为后验。人各一本,不许重论。某物某物某物某物某物车牛羊驼马驼畜奴婢庄园舍宅田地乡管渠道四至。右件家产,并以平量,更无偏党丝发差殊。[10]455-456

这些文书都反映出主家对奴仆的支配权和所有权,即使分家,主家对奴仆及其子女依然拥有继承和继续役使的权利。

(四)奴仆可供主家仆役、娱乐等

除上述情况外,还有将奴仆充当仆役、随从或者供主家娱乐等。在敦煌莫高窟供养人画像中多次出现有奴或婢以仆役、侍从的形象随侍主人身后。如第98窟东壁门南侧曹氏家族的供养人后面有四身侍女供养像,前面二身捧花盘,后面二身,一位持莲花,一位持凤纹团扇。再如,第107窟东壁门北下角画有二身供养婢女,她们上身穿红色大袖襦衫,下身穿曳地长裙,裙腰高束,笏头履翘露裙外[12]。第468窟龛下北侧有女供养人和侍婢,主人持花供养,侍婢持扇捧奁追随主人身后;第231窟东壁阴处士父母供养像,阴母手持香炉胡跪供养,身后女仆手捧托盘供奉;第375窟南壁下层女供养人和婢女;第144窟东壁门上张氏供养女人像和女婢像[13]。这些壁画都真实而形象地反映了当时在敦煌地区修窟造像的世家大族或供养人家族中都豢养奴婢,他们充当主家仆役或随从。

除此之外,敦煌壁画中还出现了众多舞伎、乐伎的形象。实际上,自封建社会以来,除一部分从事生产劳动的奴婢外,还有一部分奴婢是“戏游无事”“垂拱遨游”或“坐禀衣食”的。据《旧唐书》记载,唐代这种专供主人戏弄、玩狎的奴婢为数不少:有具备色艺的奴婢而被主人戏弄、玩狎者,也有利用奴婢的特技以为戏乐的,也有用于显示身份排场的。这些奴婢同从事生产活动的奴婢不同,他们都是供主人戏弄、玩狎或是充当装饰品的消费性奴婢[14]。敦煌壁画中的舞伎、乐伎也在一定程度上充当了这样的角色。

(五)主家对奴仆可放良

如S.4374《从良书样文》载:

从良书奴某甲婢某甲,男女几人。吾闻从良放人,福山峭峻,压良为贱,地狱深怨。奴某等身为贱隶,久服勤劳,旦起素恭,夜无安处。吾亦长兴叹息,克念在心,飨告先灵,放从良族。枯鳞见海,必遂腾波,臥柳逢春,超然再起。任从所适,更不该论。后辈子孙,亦无阑吝。官有正法,人从私断,若违此书,任呈官府。年月日郎父兄弟子孙亲保亲见村邻长老官人官人。[10]494-495

这件文书反映的是后唐清泰三年(936)主人放家中奴、婢的情况。说明奴婢本身没有自主权,其户籍是依附于主家,当其被放良时,需要有主家的放良文书及相关保人的证明,再得到官府的认证之后才能够被合法放良。再如,S.6537V《放奴婢书样文》言:

阿郎放奴婢书壹道 盖闻天地造化,遗(贵)贱有殊,贫令流,前缘所配。某专甲生居张(掖),慈能济命,遂取重价,没在高门。侍奉久效。供丞(承)事力,累年(后缺)[10]506。

此外,还有S.6537V《家童再宜放书》、S.5700《放家童青衣女书样文》、S.343V《放良书样文》、S.5706《放良书样文》以及ДХ.3002《丁巳年亲情放书》和ДХ.11038《家僮放书样文》等都属此类情形[10]492-508。另外,在敦煌愿文P.2697《后唐清泰二年(935)九月比丘僧绍宗为亡母转念设斋施舍放良回向疏》中有:

敬颂诸菩萨壹万句,诵《般若心经》伍伯(百)遍,诵无量寿咒壹千遍,诵诚真言壹千遍,设斋壹佰人供,放家童青衣女富来并什儿从良。施细壹匹,粗贰尺,布壹尺。先见前僧粟伍硕,施入当寺,漆碗壹枚,充法事。右件转念设斋放良舍施,所申意者,奉为故慈母一从掩世……请申回向。[11]89

这件文书中的“家童青衣”即奴婢。文书记载绍宗家中富有,当是敦煌的大姓豪宗,清泰二年为亡母设斋祭供,放良奴婢,舍施寺院,为母祈福。

三 雇佣性契约关系

雇佣关系,在中国产生的时间可以追溯到很久远。无论是战国秦汉还是魏晋南北朝时期,社会上都存在着一定数量的封建雇佣劳动者。而雇佣关系的大量出现则是在唐中叶以后,当时随着土地所有制的变化和契约租佃关系、雇佣制的发展以及工商业的充分繁荣,在农业、手工业、商业、运输业、家庭服务业等各行业中都出现了不少的雇佣劳动者[15]。这使得封建家庭中奴婢的身份也发生了变化,逐渐出现了“计佣折直”的典身,他们成为以劳动力获取报酬的有偿劳动者,即便如此,在偿清身价之前他们依然是隶属于主家并无自由权。

到唐中叶以后,社会上广泛存在“佣仆”“佣奴”“佣保”等称谓。从法律地位上看,佣仆应属“良人”,他们是一种封建性的雇佣劳动者,他们所受的封建剥削压迫也很重,但封建的依附关系较奴婢为弱[14]180。如《太平广记》卷53《麒麟客》中载:

麒麟客者,南阳张茂实客佣仆也。……佣作之直月五百……居五年,计酬直尽。[16]

在敦煌文献中亦有此类记载,如S.1344《唐开元户部格残卷》中有:

天授二年七月廿七日。敕:诸州百姓,乃有将男女质卖,托称佣力,无钱可赎,遂入财主。[7]572

P.3418王梵志诗歌《贫穷田舍汉》载:

……妇即客舂捣,夫即客扶犁。黄昏到家里,无米复无柴。男女空饿肚,状似一食斋。里正催庸调,村头共相催。幞头巾子露,衫破肚皮开。体上无裈袴,足下复无鞋。[17]

从这段诗文中看出,客妇、客夫“黄昏到家里”,应该属于被雇佣的短期佣力。再如,大谷2835《长安三年(703)三月括逃使牒并敦煌县牒》载:

甘凉瓜肃所居停沙州逃户。牒奉处分,上件等州,以田水稍宽,百姓多悉居城,庄野少人执作。沙州力田为务,小大咸解农功。逃迸投诣他州,例被招携安置。常遣守庄农作,抚恤类若家僮。好即簿酬其佣,恶乃横生构架。为客脚危,岂能论当……[7]326

P.3813V《唐(7世纪后期?)判集》载:

武候巡检,捉得崇,送官司,请断。原宪家涂窘迫,特异常伦,饮啄无数粒之资,栖息乏一枝之分。遂乃佣身取给,肆力求资。两自相贪,遂令淘井……[7]600

这些文书都反映出,当时敦煌地区主仆之间存在着雇佣关系,主家对仆佣的劳动要支付一定的报酬。

雇佣契约规定的是雇和佣双方的权利和义务,就契约关系主体而言,雇和佣双方是平等的,就其所反映的经济关系而言,双方又是不平等的。雇佣契约的订立是雇、佣双方博弈的结果,都是在现有约束条件下实现的利益最大化,意味着经济上达到了一般均衡状态[18]。为此,有学者对敦煌文献中唐后期五代宋初一些农业雇契进行了研究,指出这些敦煌农业雇契中反映出雇主与受雇者之间存在着的两类雇佣关系:

一类是互惠互利的契约关系。在这种关系中,雇主没有占用受雇者的必要劳功价值,甚至连剩余价值也极少占有。如在《敦煌契约文书辑校》中收录的P.2887《乙卯年(955年?)敦煌马盈德受雇契》等29件雇工契中都写有“伏缘家内欠少人力”,或“家内阙少人力”,或“为无人力”,或“欠少急用”等[10]248-301。说明雇与佣是在农户劳力不足、生产出现困难时的求助行为,也是劳力富裕户出租劳力的一种需要;一旦劳力出租实现,受雇人会得到优厚的待遇,受雇人与雇主之间的关系是在双方平等的基础上协商同意而订立的契约关系,不存在人身束缚,也不存在人身依附,这类受雇人的社会地位是自由的[19]。

另一类是没有订立契约的雇佣关系。如前引大谷2835《长安三年(703)三月括逃使牒并敦煌县牒》记载的是雇主雇佣沙州逃户作为农业佣工的情况[7]326。在这一类农业雇佣关系中,雇与佣的地位是不平等的,佣作者存在着一定的人身依附和束缚,所受的剥削可能较重[19]122。

由上述两类雇佣关系可以看出,敦煌地区的农业雇工相对于中世纪时期其他地区的雇佣关系而言,是比较先进的一种雇佣关系[20]。

四 小结

综上所述,8—10世纪敦煌家庭中的主仆关系是在封建道德伦理关系的基础上普遍存在着隶属性的劳动关系,奴仆可供主家买卖、舍施、继承、役使、放良等;在土地所有制发生变化后大量出现了主仆之间的雇佣性契约关系,即便如此,主仆之间依然强调并保持着封建传统的道德规范和法律约束,借以维系封建社会各阶层之间的隶属关系。但与此同时,我们从敦煌文献中所留存下来的放良文中可见,这种并无血缘联系的家庭内部关系在当时的敦煌地区同样存在着,而且此类具有契约性质的放良文书是双方共同约定的承诺,一经签订,以书为凭,主仆关系即为解除,自此家中亲属不得加以质疑和议论。如S.343V《放良书样文》中提到“后有儿姪,不许忤论”[10]504-505。同样,ДХ.3002《丁巳年亲情放书》中也提到“更不许兄弟子姪有论里(理)者,一任执此放书。将后无凭,书纸为记”[10]468-469。

就雇佣性的契约关系而言,从经济学的角度来看,雇佣劳动形态替代奴婢劳动,是市场配置劳动资源的结果,雇佣劳动生产方式在经济上更有效率。随着人口的大量增加,使得当时的土地无法承受,劳动边际生产力无法提升。土地等生产资料所有者和劳动者在市场竞争的条件下,必然按经济原则而做出决策和选择[18]3。由此可见,在晚唐五代及宋初之际的敦煌,主仆关系的存续依然是伴随着封建土地所有制的变化、契约租佃关系和雇佣制的发展,以及工商业的充分繁荣而发生变化,从而满足家庭关系与社会关系的普遍需要。