利率、花押与富户

——新译释西夏文契约文书研究三题

2022-12-06马万梅田晓霈

马万梅 田晓霈

(1.西北大学 历史学院, 陕西 西安 710127;2.宁夏大学 民族与历史学院, 宁夏 银川 750021)

出土的西夏文献包含超过600件的契约文书,其中绝大部分为经济契约。这些契约的交易类型有借贷、典当、买卖、租佃、雇佣等形式,涉及的标的物有粮食、货币、土地、人口、牲畜等,涵盖了基层个体生产生活的主要层面,直观具体地呈现了西夏晚期民间社会的经济生态,补充了西夏史料诸多“缺环”,具有突出的研究价值。学界对这批材料给予了一定的关注。代表性成果为史金波先生《西夏经济文书研究》[1],对80余件契约进行了详细考释,对契约的文献特征及高利贷经济、土地、人口、牲畜的买卖、租赁和雇佣等问题做了首次研究,是西夏契约文书研究的里程碑式著作。随后赵天英博士也对一部分借贷契约进行了考释[2-3]。但由于大部分契约由西夏文草书书写,目前学界译释的文本不多,大量未释契约尚未得到利用。笔者对这批未释契约作了详细梳理,剔除过于残损的文本,整理了含有效信息的110件文书,发现高利贷利率结构、花押制度及契约揭示的一批富户的群体特征等方面有先前未详的新特点。限于篇幅,不能将全部译文和盘呈现,仅摘选、节译与主题相关的片段,撰成拙文,以示管见①出土的西夏文契约文书图版主要刊布于《俄藏黑水城文献》第12至第14册、《英藏黑水城文献》第3至第5册。本文凡引用学界已经考释过的契约文本,皆注明作者及来源。对于学界未释而笔者首次整理考释的文本,一律注为文书图版刊布的出处。。

一 借贷文书中的利率结构

出土的西夏文借贷契约逾200件,放贷主体既有寺院也有不同身份的私人,展现了西夏民间高利贷经济的丰富内容。利息制度是高利贷资本效能产生的核心要素,也是债务双方缔结经济关系最重要的交易内容。史金波先生及赵天英博士详细考释了60余件文书,对西夏的借贷关系总结出三种计息方式,总和计息、按月计息与按日计息[4]。笔者额外整理了91件借贷契,在新材料的补充下,发现寺院放贷与私人放贷利率具有相异的结构特征,本息关系也表现出不同的层次水平。

首先,私人借贷普遍采用定额利率,具有债务周期短、平均利率高的特点。这与唐代敦煌谷物借贷契的情况相似,双方确定还期后直接约定利率总量,如《杜通信便粟麦契》中“依张安六面上便奇(寄?)粟两硕,至于秋肆硕”[5]。西夏契对这种定额利率的表达方式有的写为“皧螴(半变)”,有的写为“闭毋X苰竲(石上X斗利)”,有的直接写明“臷竲镣繏XX有的(本利共计XX)”,随后写明偿还期限。综合来看,西夏私人谷物借贷的利率以50%和100%两种最为常见。笔者归纳了有明确立契时间、利息和偿还期限的私人借贷契61件,其中50%利率的有37件,100%倍息的有19件,其余为80%、75%等各零星数件。定额利率下的债务期限也比较短,往往要求债务人春借秋还,借期在四五个月左右,平均下来单月利率在10%至50%之间,制成利率统计表(表1)以便观读。

表1 利率统计表

相比之下,寺院放贷从未出现定额利率,均采用累加利率,具有债务周期长、平均利率低的特点。西夏契中关于累加利率的表达方式有必要说明。最常见的写法为“息聚蛁挨苰舉暖蛁竲顽”直译“一月各一斗二升各利有”,偿还期限为“臷竲緵筟(本利相等)”,即累加至倍息之时。俄Инв.№.4384—7①、②如是[6]。前面句中两次使用“蛁”,西夏辞书《文海》对此字释为“薸落驳蒜,酞紪蒜,箿蒜(此者各也,差别也,异也)”[7],从文字呈现的意思出发,此前曾被译为“每月一斗中各有二升利”[1]230。即月利率20%,债务周期5个月。但通过与更多资料的比对,这种解释仍有抵牾之处。以俄Инв.№.5870文书为例,契约中出贷方为普渡寺,前6件契约立契时间均为“猜背酚翆舉聚舉絶”(天庆寅年二月二日),偿还期限为本利相等。其中前4件契约的利息均写为“聚驳挨苰蛁竲顽”,字面意思为“每月各有一斗利”。这4件的借贷本金分别为14石、8石、2.35石、8石,若按每月1斗利算来,达到本利相等最短2年,最长竟然要11年半!然而随后的第5、6件契约却写为“聚驳挨苰舉暖蛁竲顽”,若按上述解释“每月一斗中各有二升利”,即月利率20%,债务周期5个月。前后相较,可谓天壤之别。同一出贷方,同一天内采用大相径庭的利息制度,是不合常理的。对此,赵天英博士认为上述两种表达方式均省略了“闭毋(石上)”二字,实际应为“(闭毋)息聚蛁挨苰舉暖蛁竲顽/聚驳挨苰蛁竲顽”,即“每月每石中有一斗二升利/一斗利”[3]316。笔者赞同这一观点。综合更多材料来看,“石上计利”在出土的西夏文契约中有大量实证案例。如俄Инв.№.5949—18②光定未年贷粮契中便写为“闭毋薸氦苰蛁竲顽臷(石上各有五斗利)”[8]。俄Инв.№.5949—27光定卯年贷粮契④[8]90、俄Инв.№.7910—3天庆丑年贷粮契[8]224、俄Инв.Νо.8005—1③光定戊寅年贷粮契[8]251、俄Инв.Νо.8005—2②光定寅年贷粮契[8]251,均采用这种写法。如此算来,单月利率则在10%至12%,债务周期约8至10个月,相差亦不悖情理。同上文的私人借贷相比,寺院放贷整体表现出平均利率低,债务周期长的特征。

寺院放贷之所以采用长周期、低利率的债务形态,是因为寺院本身比大多数个人拥有更丰厚的资本基础。西夏的寺院可以通过官绅施舍、土地兼并、纳钱度僧、高利贷经营以及自身的产业积累等渠道获得不菲的经济收入[9]。因此总体来说,它们有较强的资金周转和应对风险的能力,在放贷时不急于收回本息,同时保持较低的利率,以此来吸引更多的放贷对象。

其次,在利率的产生规律上,往往借贷本金越多利率越低,反之利率较高,即差额利率。据刘秋根先生研究,这种差额利率在南宋时已经比较成熟,直至清代被赋予法律形态[10]。西夏时期的谷物借贷文书也鲜明地体现出这一特征。如在私人借贷中,利率为50%的借本大多以石计,少则一两石以上,多则十余石。如俄Инв.№.4596⑥借1石小麦、俄Инв.№.8005—1④借10石杂粮,利率均为50%;而利率为100%倍息的多数为1石以下的小额借贷。如俄Инв.№.6440—5借本1斗5升麦、俄Инв.№.4696—1④借本4斗小麦、7斗大麦,均为100%利率。寺院放贷同样符合此理。如前述俄Инв.№.5870的19件普渡寺贷粮契中,“每月每石中有一斗二升利”即12%单月利率的借贷本金大都在3石以上,“每月每石中有一斗利”即10%单月利率的借贷本金多不满3石[8]57-61。第7件文书中在书写利息的部分时,原本写为“聚驳挨苰舉蛁竲顽(月数一斗二各利有)”,随后在“舉(二)”后加一删字符号“+”表示删去。这件契约的借贷本金为“舉闭蟡,挨闭粐(二石小麦,一石大麦)”,共计3石。这个修改删字的过程反映了出贷方对借本与利息关系的仔细斟酌和把握。借贷本金越大,利息产生的基数越大,即便较低利率也能收获不菲的利息总量,这时将利率适当放低,有利于维持放贷业务的可持续性。而那些只有几斗的小额放贷的利息基数小,在保证偿还的前提下便施以高利盘剥。寺院在西夏晚期借贷经济中占有重要角色,他们长期大量地向周边民户放贷,更需要形成制度性的利息政策。从契约实践来看,他们的差额利率比私人借贷更具有稳定性。

二 符号花押与指模花押的应用规则

西夏文契约的契尾都有立契者和第三方参与人的署名花押,史金波先生总结出西夏文契约中存在符号画押和画指节(后文简称“画指”)两种形式[11]。本文在此基础上,通过更多材料的归纳对比,发现符号与画指的特性、应用范畴和搭配原则并非毫无章法,各有迹可循。

(一)符号花押的“同籍同符”现象

符号画押又称“花押”,分执笔押与钤盖押两种。西夏文契约中符号花押主要为执笔押,钤盖押十分少见。执笔押的基础形态有如下几种:、、、、、、、,其余多是在此基础上进行不同程度的添笔。虽然这些符号形态各异,但在大量实践中仍有不少雷同,甚至完全一致。比对下来发现,这些雷同的花押大多出自同姓之间,而姓氏不同的旁族则从未出现雷同。如俄Инв.№.4596⑤中立契者 “登淮絁俩(子四乐麻)”,与保人“子来盛犬”、知人“子显令山”为同族兄弟[6]221。 三 人的花 押 为“”“”“”,其余保证人的画押为“”“”,与之差异明显。俄Инв.№.4596⑥中保人“梁那征?”与“梁那征铁”系同姓族亲,他们的花押符号为“”与“”,整体比较接近,同为同借者的老耶?宝的画押则为“”[6]221。后面的两位“知人”“铁白”与“浑厚合”互相没有亲属关系,花押符号分别为“”和“”。再如俄Инв.№.5147—3中的保人“俩忙??秢(麻则??犬)”与“俩忙??蛙(麻则心喜盛)”花押分别为“”与“”[8]25,凡此种种,不胜枚举。

这些同符现象并非偶然。契约花押是彰显民事责任的重要凭证,如果草草了事,没有章法地频频雷同,作押便毫无意义。这些同姓之间是否一定是同族亲属,同符现象有何涵义?这一问题与当时的家庭制度有很大关联。唐宋时的家产制实行“同居共财”,反对“别籍异财”[12]。对单个家庭来说,父母在世,户籍不分,谓之“同居”。除非父母做主分配,否则家产共有,晚辈不得分割财产,“尊长既在,子孙无所自专”[12]241,谓之“共财”。“共财”之下的同居者对财产有平等的继承权,“即同居应分,不均平者,计所侵,坐赃论减三等”[12]241。但唐代的“同居”又“不限籍之同异,虽无服者,并是”[12]130。也就是只要财产共有,即便不在五服之内的远亲也按“同居”对待。财产共有,意味着债务共有。所以唐代民间社会的债务偿还次序为“正身既没,子孙又尽,移征亲族旁支。无支族,散征诸保人”[13]。

西夏家庭制度受唐宋影响,仍然有强烈的“同居共财”意识[14-15]。但与唐代不同的是,任何资料都没有记载服外远亲同居的信息,“同居”者都是同一家庭内的成员,所谓“同居共财”实为“同籍共财”,如西夏乾定申年(1224)的《黑水守将告近禀帖》内,主人公仁勇说自己“与七十七岁老母同居共财”。但仁勇在黑水城(今内蒙古额济纳旗)任守将多年,母亲远在鸣沙军(今宁夏中宁县东北),数年难以相见[16]。显然这里的“同居”实指“同籍”。

在“共财”方面,《天盛律令》规定,“父子、兄弟一同共有之畜物,不问户主,子孙、兄弟、妻子、媳等背后分用者”,须依律治罪[17]。晚辈分用财产同样要经由“户主”同意。同理,每位同籍共财成员对家庭债务负有均等的责任。回到问题的起点,契约中这些同姓者之所以使用相同的符号花押,正是因为他们为同籍亲属,彼此对契约的责任均等,不需要再区别身份,所以才会出现“同籍同符”的情况。例如俄Инв.№.4596⑤中的立契者“子四乐麻”与两位保人“子来盛犬”“子显令山”正是“同籍”之下的三位“共财”者,共享收益,也同担风险。在众多契约案例中,有很多姓氏相同的参与人,然姓氏相同并不足以说明彼此是否有亲属关系,并且也并不是所有契约都写有“母子”“兄弟”等反映亲属关系的文字。此时,花押的符号便是一条重要的线索,可以帮助判断是同一户籍形态下的家亲,还是没有血缘的偶然同姓。

(二)画指的信用效力及受用群体

画指属于指模花押的一种形式,即在契尾署名旁用笔标画出食指或中指的关节,作为个人凭证。此前学界认为画指的信用效力低于符号,所以前者多用于契约中责任较重的保人,而后者用于契约见证人[3]316。然而我们注意到,画指在相邻的宋元社会,可以作为重要的断案依据。如元人潘泽任北辽东道提刑按察使时,“治有田民杀其主者”,凭借地契中所画“食指横理”“以其疏密判人短长壮少”,最终平定冤案[18]。

西夏契约中的画指,果真效力不足吗?综合更多的材料来看,情况并非如此。如俄Инв.7889及俄Инв.№.5949—20中前4件契约中保人均为画 指[8]83-84,202,见 证 人 一 律 为 符 号 画 押,甚 至 俄Инв.№.5949—20②中的立契人都是画指为押。再如俄Инв.№.4384—7中的两件文书,同为普渡寺贷粮契,但第1件中两位保人画指,两位证人符号画押,而第2件则反之[6]208。可见符号与画指之别,并不在于责任的轻重,往往是作为一种形态上的区别出现,目的在于突出差异,以示醒目。契尾部分除立契人外一般包括担保人和见证人,在包含质物的典契中有时还有中间牙人或经手人。有时一种身份就有数人参与,如俄Инв.№.4596⑧中保人就有4位[6]222。众人作押,将画指与符号交相搭配,更有利于凸显各自的视觉特征,降低辨识难度,增强花押的信用保障。

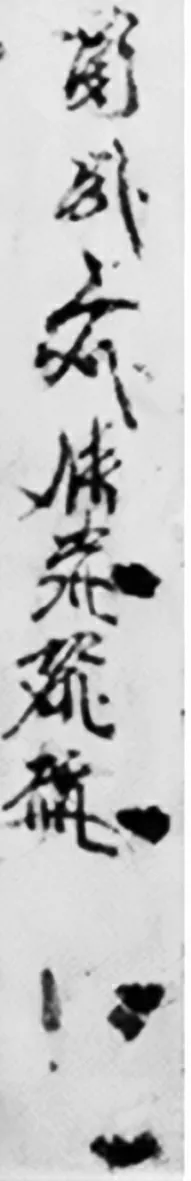

符号画押要求使用者铭记彰显个人身份的特殊押型不容更替,适合那些频繁参与契约关系的人,而画指则不必。正因如此,在实践中,相对参与契约活动较少、文化水平略低的女性使用画指的比例较高。类如贷粮契俄Инв.№.4384—7①《裴松寿典麦契》共分三部分,分别刊布于《斯坦因第三次中亚考古所获汉文文献》《俄藏黑水城文献》和《英藏黑水城文献》,相应的研究见陈国灿《西夏天庆间典当残契的复原》(《中国史研究》1980年第1期);杜建录《俄藏西夏天庆年间典粮文契考释》(《西夏研究》2010年第1期);李晓明、张建强《英藏黑水城文献中一件西夏契约文书考释》(《西夏研究》2012年第1期)。文书各有不同程度残损,不少放贷数额已无法知晓,仅从可见的数字统计,裴松寿放贷总量为38石8斗3升,实际数额必远远超出此数。中的保人 “鸿勉病禋聚拓 (细尚氏十月宝)”[6]208,俄Инв.Νо.6440—7①中的保人 “敏勉病 (平尚氏)”[8]155,俄Инв.Νо.7889①中的“祼病皽登蛙(张氏母子盛)”“祼病湖鹅(张氏僧犬)”[8]156;典地契俄Инв.№.5147—3中的“虑病礗祎(梁氏女满)”[8]25;典畜契俄Инв.№.5949—20①中的“虑病?魏磂梆(梁氏?小明黑)”[8]83;典物契俄Инв.№.4696—3⑨中的“?勉薫?病祅拓(?尚讹?氏酉宝)”[6]241;雇畜契俄Инв.№.4696—1⑨中的“俩绞病(麻格氏)”等[6]237。唐末的敦煌文书中也有女性参与契约的案例,基本也都采用画指节的方式。例如《后唐清泰三年(936)百姓杨忽律哺卖舍契》中,“舍主母阿张”便以右手中指节印为押[5]22。但西夏契画指的具体形态与敦煌契略有不同。敦煌契中往往会在画押处以文字说明手指部位,再描画指节。如上述“舍主母阿张”,便先手写“右中指”三字,再画指节线框入三字(图1)。相形之下,西夏文契约中的指押便十分简省,只圈点指尖及以下三处指关节位置(图2)。

图1 五代画指押

图2 西夏画指押

三 契约中的富户群体

从文书中契约主体出现的频率来看,除了一般意义上偶发性、随机性的契约活动之外,还涌现出一批高频出现的“老面孔”,也就是一些长期在黑水城地区从事各类产业经营的群体。这一现象前辈学者曾有所提及。如史金波先生曾指出梁姓是黑水城地区的出贷大户[4]186-204,俄Инв.№.4696—1、2、3、4、5、6、7[6]235-247和俄Инв.№.7889[8]202、俄Инв.№.7892—3、4、5、8[8]204-207中的债权人都是“虑界蛙(梁善盛)”,他分别于天庆卯年(1195)、天庆亥年(1203)、光定申年(1212)数十次放贷与人。还有此前学界关注的裴松寿,先后于天庆六年、十一年、十三年放贷二十余次。据有数字可考的部分来看,放贷数额约39石粮食①。陈国灿先生早年对裴松寿丰足的粮食来源提出疑问,认为在黑水城地区出现这样的大地主是难以置信的,猜想他可能是从甘凉地区贩粮而来[20]。上世纪80年代公布的西夏资料不多。现在来看,大量记载土地资产的户籍文书、租税文书和土地契约表明,黑水城地区出现裴松寿这类大户不足为奇,他甚至不是放贷最多的人。杜建录先生也曾指出裴松寿是黑水城地区长期从事高利贷业务的大商人[21]。

上述只是对局部材料的观察。经过对更多契约文书的梳理,我们有了新的发现。一方面更多这样的“大商人”“大地主”浮出水面。如俄Инв.№.5147中的债权人 “虑秢蕔 (梁犬铁)”在光定午年(1222)三月间十次放贷[8]22-25;俄Инв.№.5949—21的债权人“納籰?登蛙(嵬?子盛)”在光定申年(1212)三月至五月5次放贷[8]85;俄Инв.№.4783—6、7[6]286-287、俄Инв.№.5949—23、24[8]88、英Or.12380—0023的债权人“榜篩舏莿竤(罗部吉祥白)”[22]于光定巳年(1221)、光定午年(1222)十几次放贷。这些人长期从事高利贷产业,家资丰厚,是不折不扣的富户。更重要的是,契约还揭示了他们多样化的经营手段,除了高利贷之外,还有对多种物业的典权交易、对人力和牲畜的雇佣和土地的租佃。这些经济活动互有关联,各有特征。有的富户加倍取利,有的富户进行倒手交易,从中节省成本,博取利润。这些交易本质上以土地为核心,展现了西夏晚期这批集中占有多数生活、生产资源的富户群体在基层市场中的引导效应,并折射了土地经济在西夏晚期社会的深层内涵。下面分别阐述。

(一)富户产业的经营方式

1.承典土地、牲畜和人口

信用放贷之外,典权交易是基层富户的另一种经营方式。他们的典业有两点区别于唐宋的独特之处:第一,管业取息。唐宋时期“典须离业”,所谓“物无利头,地/人无雇价”①“物无利头,地/人无雇价”是唐代敦煌契约中的常用术语,如《癸卯年(943?)慈惠乡百姓吴庆顺典身契》《后周广顺三年(953)莫高乡百姓龙章祐兄弟出典地契》等。沙知《敦煌契约文书辑校》,江苏古籍出版社,1998年,第351、339页。,典主不收利息,但占有典期内的全部地上收益或人力劳动。而西夏的物业典卖则是两种情况并存,既有唐宋以收益充抵利息的案例,又有典主既占有收益又额外收取利息的行为也常有发生。第二,赎期不得延续。宋代房屋土地等不动产的典卖,即便超过了约定期限,只要原契见在,“不限年岁,并许收赎”[23]。但西夏的物业典卖只要逾期,便移交所有权,再无收赎机会。这些压迫在出典人身上的苛刻条件揭示出比唐宋更为沉重的负担,而对富户来说,承典物业成为一项可以获得更多预期收益的投资手段。下面来看实际案例。

(1)承典土地

俄Инв.№.4696—1(2)中的“虑界蛙(梁善盛)”曾承典了“縦两登(大力子)”的一块“灯闭翅臀睫(十石撒处地)”,约定“蟄毋睫竲篟繏(谷不计息,地不取利)”,如同唐代“物无利头,地无雇价”一样,以地上收益冲抵利息。约定同年八月一日为赎期,逾期不赎则移交土地所有权[6]235。俄Инв.№.5147中“虑秢蕔(梁犬铁)”在光定午年(1222)三月间4次承典土地,共计21.3石撒处地,折合213西夏亩,51.12宋亩。支付典价16石5斗粮食,约定七月一日赎回。同时在为期4个月的典期内向每位出典人收取50%的利息,到期共收本息24石7斗5升粮食[24]。

(2)承典牲畜

俄Инв.№.4696—1(5)、(8)中梁善盛分别承典了“虑睸蛙(梁灰盛)”的一头牛、一匹骡和一头驴,以及“藹脟秢耝舏(耶和犬东吉)”的一匹骡和一匹马,共支付典价8石8斗粮食,并在契中写到“蟄竲毋篟顽,笘毋两篟繏(谷不计利,畜无工价)”,如同上述典地契中“谷不计息,地不取利”一样,用牲畜的使用权冲抵利息。同年八月一日为赎期,届时“荗笘竀帝(交还典畜)”,逾期“荗笘虑界蛙蓽茪 (典畜归梁善盛所有)”[6]236-237。 俄Инв.№.5147—1(2)中梁犬铁也承典了“羢冈拓聚贩( 讹宝月奴)”的一头“硽臚蚀梆伴篿(全齿黑公骆驼)”,支付典价七石麦。然与梁善盛不同的是,他额外收取了50%的利息[25]。契约中还有不少以“本持者”身份立契的契约。这些“本持者”大多是“使军”等奴婢群体,如梁善盛便有自己的“本持使军兀黑成”代表自己同别人订立契约。史金波先生认为“本持者”是替家主打理业务的经手人[1]225。契约中还有很多这样的“本持者”,有的在契约中省略了主人的名字,只保留下“本持者”的姓名。如俄Инв.№.4596中的8件契约(5件放贷契和3件典畜契)[6]220-222、俄Инв.№.5949—26中的2件契约(1件放贷契和1件典畜契)[8]89,都是由“臷莀腞藐羳靛(本持者小驴马)”签订的。还有俄Инв.№.5949—21中5件契约[8]85-86、俄Инв.№.5949—20中5件契约[8]83-84,都是由“臷莀腞??梆(本持者??黑)”签订的。可以说,拥有“本持者”的都是家资丰厚可以长期经营私人产业的富户。

(3)承典人口

契约文书中还有一批罕见的典身契,反映了人口交易的情况。俄Инв.№.4783—7(2)中“榜篩舏莿竤(罗部吉祥白)”于天庆卯年(1195年)承典了“缞聚泌(九月山)”的“蒤闭翅臀睫息饲(一块七石撒处地)”和“挨綀艥聚絁蔩舉灯(一人腊月乐年二十岁)”,以及“挨蓚臔(一箭镞)”和“舉侮跟□□(二卷半□□)”,支付典价33石粮食[6]287。他还在另一件不详年月的残契中用7石小麦、7石大麦和4石糜典得一头“舉絓硽臚蚀(二竖公骆驼)”和一名“歉窲縉?拓(使军西?宝)”[22]11。梁犬铁也曾用8石麦典得一名“歉窲孟羶贩蔩舉灯(二十岁使军弥药奴)”,同时收取4石麦作为利息[26]。还有一位“納籰?蛙秢(嵬移?盛犬)”通过自己的“臷莀腞歉窲金隆舏(本持者使军老房吉)”用8石小麦和4石杂粮典得两名“荗綀(典人)”[8]146。

2.租赁牲畜

这些富户们不仅储粮丰足,牛具役畜等农业生产资料也十分宽裕,时常出租给前来求助的贫户,收取一定的租金。梁善盛在俄Инв.№.4696—1(6)中,将自己的骡、牛、驴各1头/匹分别出租给3个人,共收租金3石1斗5升杂粮;又在俄Инв.№.4696—1(9)中将一匹马出租给两人合伙使用,因文书残缺,租金不知确数①文书此处只存“蒤苰氦暖蟡(七斗五升麦)”,前面残去几字,难以判断“七斗五升”是全额还是尾数。,租期两个月,八月一 日交 还[6]236-237。 罗 部吉 祥白 也在 俄Инв.№.4783—6(3)、(5)、(7)中,于光定午年(1222年)四月分别将自己的“藐羳梆党矂(一黑驴)”“挨伴罦?幂羳俩梆(一全齿小黑母驴)”和“泪絓删梆矂(一六竖黑牛)”分别出租给三人,收取租金5石2斗5升粮食[6]286-287。 他还在俄Инв.№.4783—7(1)中将“伴篿藐羳矂(一全齿驴)”租出,租金5斗麦[6]287。

3.租赁土地

史金波先生曾考释过8件租地契,是普渡寺将寺院田产租给农户时的契约[1]331-345。除此之外,出土文书中还有一些私人租佃契,是富户们将个人产业租给佃户的记录。俄Инв.№.4696—1(3)中,梁善盛就曾将自己“灯闭翅臀睫息负(一块十石撒处地)”租给“鸿誊舏莿秢(细玉吉祥犬)”佃种,租期当年八月一日到期,收取“睫緄淮闭泪苰□暖蟡(租金四石六斗□升麦)”。还有一位“羢冈舏莿秢(讹吉祥犬)”于光定申年(1212)三月十日将自己一块十三石撒处地租出,租期“息翆息簘(一年包种)”。文书还透露出一个重要信息,“□簘彤睪篟綕,穔篎舏莿秢焦硯(其除地税外,吉祥犬不管)”,说明租佃期间不过割地税,仍由田主“讹吉祥犬”缴税[27]。此人虽然在迄今所见的契约中出现次数不多,但他租出的土地折合130亩(西夏亩),比很多农户拥有的全部土地还多②据史金波先生对西夏租税文书所反映的农户占有耕地数量的统计,当时黑水城一带的农民占地大多不足100亩,百亩以上者是少数富裕的地主。见史金波《西夏经济文书研究》,社会科学文献出版社,2017年,第107页。,说明他也是占地较广的富户地主。

(二)富户背后的土地经济

上述富户们对私有产业的各类经营方式,都源于一个最基本的核心,那就是土地经济。富户们无论是放贷还是承典物业,都凭借手中丰裕的储粮为本金来获得资本回报。储粮既丰,必定意味着占有大量土地,更兼他们还直接承典或出租土地。贫户们即便背负沉重的债务负担也要典卖家产举借种粮,也正说明耕地对他们不可或缺的重要性。他们从富户手中租来的牲畜都是牛、马、驴、骡等用于农耕的役畜,甚至连人带地一起承包。贫户对土地资源的迫切需求是刺激富户群体成长的重要诱因。对富户来说,土地是博取利润的投资性产业;对贫户来说,土地是赖以生存的生产性产业。这些契约活动的背后,土地经济才是根本驱动力,各类契约揭示的是一个以土地经济为核心的民间交易市场。

众所周知,中古时期的土地制度在唐中叶发生重大变革,对后世产生深远影响。唐代税役制度由“租庸调”向“两税法”的转变,缘于国家失去了对土地的控制,而不得不顺应这一趋势,将征税重点由人口转移到土地上来,所谓“天下纷纷,遂相兼并,故不得不变而为两税”[28]。与此相合,在土地政策上做出两方面的调整:第一,取缔世家“豪民”的免税特权,“据地出税,天下皆同”[13]1545;第二,放任土地自由买卖,“富者有资,可以买田”[28]49。这场由“反对兼并”到“不抑兼并”的转变对唐宋社会产生重大影响,其中之一便是塑造了一批凭借土地致富的富民。林文勋先生曾提出著名的“富民社会”理论,指出两税法以来,一方面传统的世家“豪民”因丧失免税特权而走向衰落。另一方面随着土地的迅速商品化,“千年田换八百主”[29],加剧了财富分配和贫富分化,一些家庭因占有、扩充、经营土地而跻身富民之列,作为一个新的社会阶层全面崛起[30]。这批“富民”对乡村经济也发挥着重要作用。唐代陆贽曾描述当时的贫富关系:“富者兼地数万亩,贫者无容足之居,依托强豪,以为私属,贷其种食,赁其田庐,终年服劳,无日休息。”[31]宋人叶适言:“小民之无田者,假田于富人,得田而无以为耕,借资于富人,岁时有急,求于富人,其甚者傭作奴婢,归于富人。”[32]对照前文的介绍,这样的描述与西夏晚期黑水城地区的情况颇有相近之处。西夏租佃契中佃户租田于富户,正是“假田于富人”;缺少农具、役畜甚至人力便向富户租来,即是“借资于富人”;度日维艰,缺少口粮,向富户借贷甚至典当家资,即所谓“求于富人”。当然,唐宋“富民社会”达到的高度,西夏的这些“富户”群体无法与之等量齐观是不言而喻的,但是他们产生的社会机理、致富手段和产业模式在一定程度上殊途同归,才是值得引起关注的地方。

我们应该意识到,“富户”的出现只是最终呈现在西夏晚期的一个客观现象,背后必然有着一套长期运行的社会机理。从官方成文法《天盛律令》代表的西夏中期到各类出土的社会文书代表的西夏晚期,对这一时段的观察可以得出以下结论:

第一,任何人没有免税权。《天盛律令》将国中所有拥有土地的有产者称为“税户”,按期缴税,“诸租(税)户所属种种地租见于地册,依各自所属次第,郡县管事者当紧紧催促,令于所明期限缴纳完毕”[17]493。这里既包括普通的自耕农也包括承担雇佣、租佃关系的大地主,更不区分任何贵族。

第二,土地买卖是合法的。《天盛律令》规定卖地者须及时于转运司注销税籍,买地者依法清量亩数[17]509。甚至连皇亲节亲主的土地也是允许购买的,“僧人、道士、诸大小臣僚等,因公索求农田司所属耕地及寺院中地、节亲主所属地等,诸人买时,自买日始一年之内当告转运司,于地册上注册,依法为租傭草事”[17]496。出土的西夏文卖地契也证实了这一情况——寺院、私人之间收购、兼并土地的行为不仅未受到干涉,有的还有政府的钤印,表示已缴契税,契约合法有效[11]66。这与宋代叶适所云“盖至于今,授田之制亡矣。民自以私相贸易,而官反为之司契券而取其直”的情况何其相 似[32]652。

与上述两点相合的是西夏的税役制度。无论是耕地税、水税、草税还是劳役,都是以田亩数为征发标准[33],不同于唐前期以人丁为准的租庸调制,这正是为什么这些税种在地权交易频繁的西夏晚期得以行用不废的原因。骆详译还曾对西夏晚期的户籍手实文书进行过深入研究,指出其将土地信息登记于前,人口信息登记于后,与唐代前期手实的登记顺序相反,正是体现了西夏延续唐“两税法”以来以土地为征税标准的趋势[34]。可见,无论是不抑兼并的土地政策还是履亩纳税的税役体制,西夏的情况与中唐至两宋土地制度变革的历史趋势都是高度吻合的。从这个角度来说,西夏王朝并不是一个唐宋转型的“旁观者”,而是顺应潮流的参与者和见证者。西夏虽以游牧经济立国,但至中晚期土地经济才是国民根本,特别是土地进入商品流通后,在基层社会形成了广阔的、自由买卖的土地(包括土地的衍生副产品)市场。契约中的这些富户们正是通过占有丰富的土地资源来扩充资本,周转运作,广生厚利。

四 结语

出土的西夏契约文书种类丰富,内涵厚重,对它的研究是难以一蹴而就的,需要学者们在多重视域下反复琢磨,仔细推察,方能最大限度发挥它对解读西夏社会历史的宝贵意义。本文旨在前辈学人的研究基础上,利用新材料对契约文书中的几个问题略作了阐发。

契尾花押以执笔押为主,画指次之,钤盖押最少。执笔押“同籍同符”的现象,折射了唐代以来家庭中的“同居共财”制度,是反映基层家庭结构、户籍制度的重要线索。画指与符号有同等的信用力度,是民间社会重要的身份凭证,在契约中与符号搭配使用,突出差异,增强辨识度。

寺院放贷与私人放贷相异的利率形态,背后根本原因是两者的资本规模不同。寺院凭借官方的政策支持而更方便地获取源源不断的经济收入,在丰厚且稳定的资本支持下,它的放贷利率低,债务周期长,私人放贷则反之。不过,尽管私人产业在整体上无法与寺院相比,但在平民群体中也产生了一批相对占有多数资源的富户,他们与寺院一样通过多种手段向周边贫户输出资本,但自身并无特权可言。他们虽不是宋代社会那种有“数万石之租”的巨富,但产业多样,经营持久,也聚合、引导了寺院之外的乡村市场,凭借其经济优势获取了不菲的利润,是当地百姓中当之无愧的富户。富民群体在宋代有着特殊的社会意义,一方面他们是国家乡村治理的主要依靠力量,同时他们在基层社会事务中的引导力和影响力,也推动了村社自治与国家治理的自觉适应[35]。

西夏时期黑水城地区的政区层级十分单一,只有监军司一级,以下再无政区建制[36],留下了广阔的地理空间和松散的行政空间,这对占据更多生产资源和社会财富的富户显然有着突出的社会意义。恰如宋人叶适所云,“县官不幸而失养民之权,转归于富人……富人为天子养小民,又供上用”[32]657。囿于史料,对西夏晚期的这类富户尚无法展开更多的观察,但值得持续关注。期待随着更多社会文书,特别是大量告牒文书的解读,这一问题将会获得更多答案。