乌司他丁对感染性休克患者炎症反应、血流动力学、PaO2/FiO2 及预后的影响

2022-12-06王晓丹马骁龙董文星中国人民解放军联勤保障部队北戴河康复疗养中心药剂科河北秦皇岛066000

王晓丹,马骁龙,董文星 (中国人民解放军联勤保障部队北戴河康复疗养中心药剂科, 河北 秦皇岛 066000)

感染性休克是由感染和脓毒症逐渐发展所致宿主反应失调以及多器官功能障碍,因此又称脓毒性休克,常见于长期慢性病或大型手术之后,基本病理生理改变为感染引起全身性炎症反应,并造成血管内皮细胞损伤和通透性改变,进而引起微循环障碍,导致各器官组织水肿和损伤,因此感染性休克在常规抗感染、补充血容量及保护脏器功能等治疗基础上还需积极改善微循环,维持血流动力学稳定[1-2]。文献报道显示乌司他丁用于感染性休克治疗在抗炎、免疫调节以及重要脏器保护方面均具有积极作用,可明显改善复苏质量和预后[3]。本文主要研究乌司他丁对感染性休克患者炎症反应、血流动力学参数、PaO2/FiO2和预后的影响,旨在进一步探讨其药理作用及相关机制,为推广其在感染性休克治疗中的应用提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017 年1 月至2019 年12 月我院感染性休克患者临床资料127 例进行回顾性分析,根据治疗中是否应用乌司他丁分为观察组和常规组,观察组73 例,男性38 例、女性35 例,年龄47~68 岁,平均(58.13±7.94)岁,体质量指数(BMI)19.7~30.4 kg/m2,平均(25.31±2.87) kg/m2,其中重症肺炎23 例、急性腹膜炎16 例、急性胰腺炎15 例、胆道感染9 例、其他10 例;常规组54 例,男性29 例、女性25 例,年龄43~67 岁,平均(56.92±8.36)岁,BMI 20.3~29.8 kg/m2,平均(25.06±2.74) kg/m2,其中重症肺炎18 例、急性腹膜炎14 例、急性胰腺炎9 例、胆道感染7 例、其他6 例;两组临床基本资料差异均无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:①符合美国胸科医师协会(ACCP)/欧洲危重病医学会(SCCM)联合制定的诊断标准 ;②年龄≤70 岁;③临床相关资料保存完整;④患者及家属知晓本研究并签署同意书。排除标准:①入院时已发生脏器功能障碍或衰竭者;②伴其他致死性疾病或严重创伤;③伴精神疾病或神经系统病变;④伴免疫功能障碍或此前1 月内应用激素或免疫调节治疗者;⑤未遵医嘱完成治疗或随访。

1.2 研究方法

两组入院后均按感染性休克相关指南[4]常规进行抗感染和抗休克治疗,包括补液、给氧及营养管理等对症支持治疗,并应用血管活性药物改善血管功能和微循环障碍,同时密切监测和保护重要脏器功能;观察组在此基础上加用乌司他丁注射液(国药准字H19990134,10 万U,广东天普生化医药股份有限公司)+0.9%生理盐水100 ml 静脉滴注10 万U/次,2 次/d,连续用药7 d。

1.3 观察指标

①炎症因子:采集两组患者治疗前和治疗7 d时外周静脉血3 ml,采用ELISA 法(试剂盒购自上海晶美生物技术有限公司)检测白介素-6(IL-6)和肿瘤坏死因子α(TNF-α)水平;采用电化学发光法检测降钙素原(PCT)水平,所有操作均严格按照说明书要求完成。②血流动力学参数:左锁骨下静脉和股动脉置管并连接PiCCO 监护仪,监测两组患者治疗期间平均动脉压(MAP)、心脏指数(CI)、血管外肺水指数(EVLWI)及外周血管阻力指数(SVRI)等指标变化情况。③组织灌注水平:分别于两组治疗前和治疗7 d 时行动脉血气分析监测动脉血氧分压(PaO2)、二氧化碳分压(PaCO2)并计算氧合指数(PaO2/FiO2)。④患者恢复情况:比较两组治疗7 d 时APACHE-Ⅱ评分变化,并观察两组机械通气时间、ICU 住院时间以及器官功能障碍综合征(MODS)和死亡发生率。

1.4 统计学方法

数据分析采用SPSS19.0 软件,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验或Fisher精确概率法,计量资料以(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,两组治疗前后比较行重复测量方差分析,有统计学意义者采用SNK-q 检验进行两两比较,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

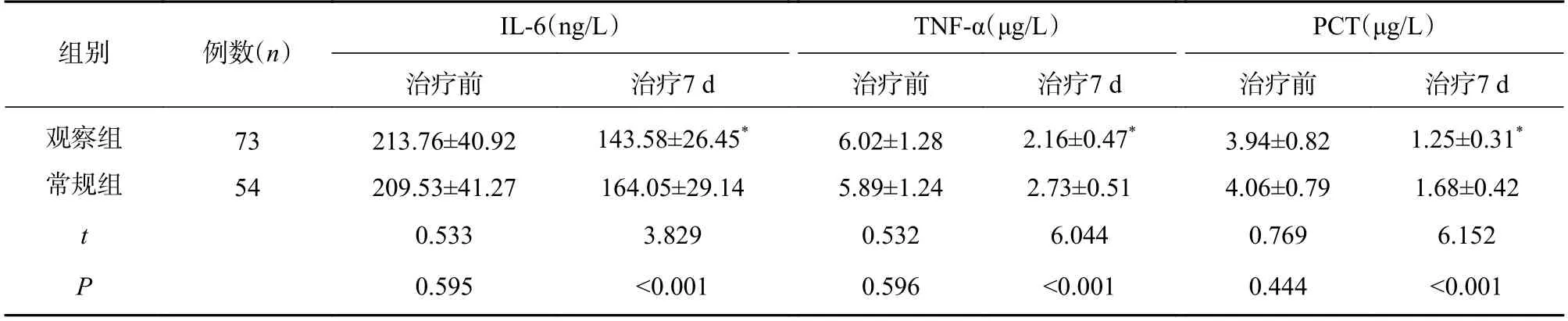

2.1 两组治疗前后感染标志物变化比较

治疗7 d 时,两组IL-6、TNF-α 及PCT 水平均明显降低(P<0.05),且观察组IL-6、TNF-α 及PCT 水平低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组治疗前后感染标志物变化

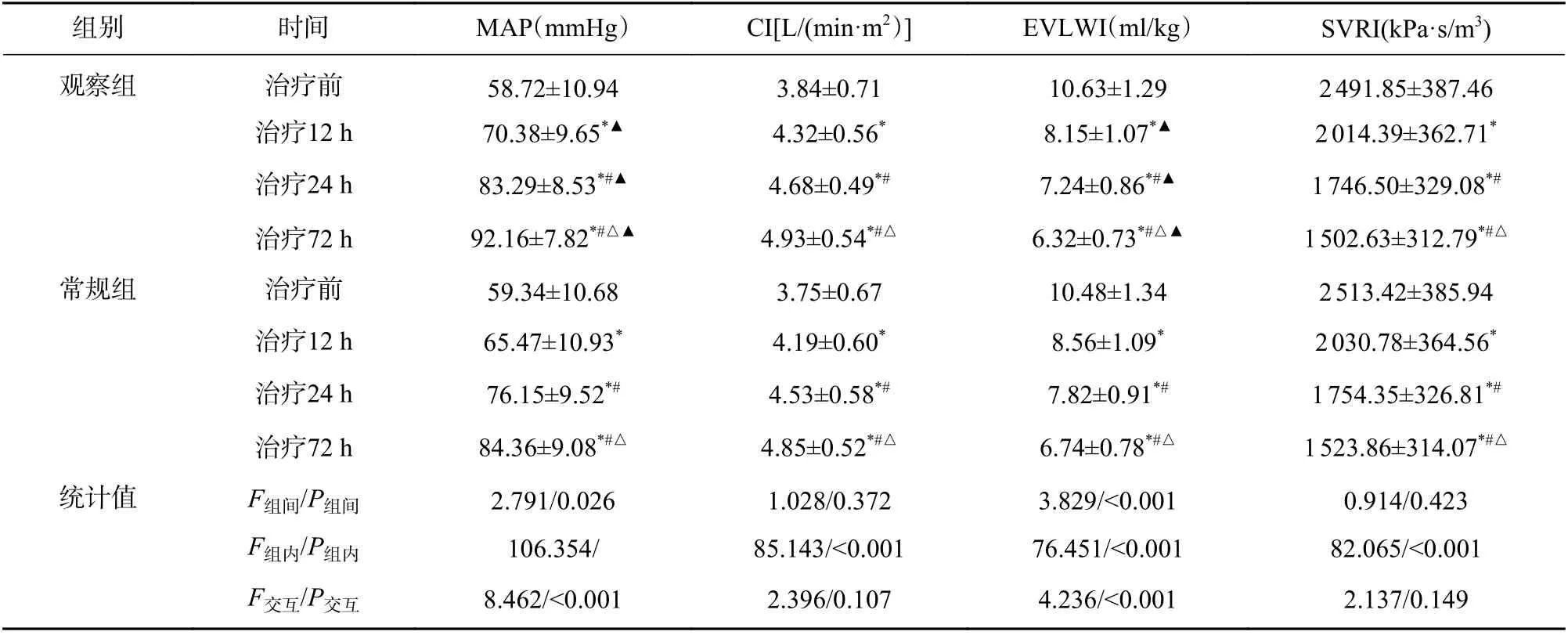

2.2 两组治疗期间血流动力学参数变化比较

治疗12 h、24 h 和72 h 时,两组MAP 和CI 明显升高(P<0.05),EVLWI 和SVRI 明显降低(P<0.05),且同一时间观察组MAP 高于常规组,EVLWI 低于常规组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗前后血流动力学参数变化

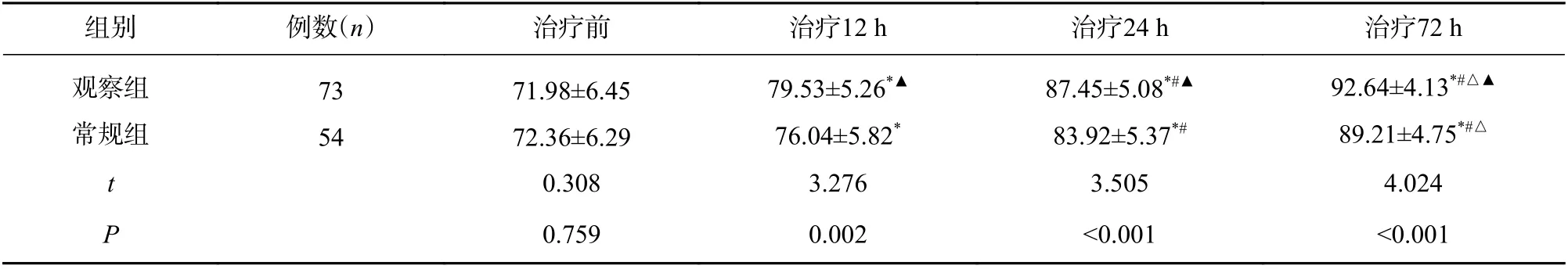

2.3 两组治疗期间PaO2/FiO2 变化情况比较

治疗12、24、72 h 时,两组PaO2/FiO2明显升高(P<0.05),且同一时间观察组PaO2/FiO2高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗期间PaO2/FiO2 变化情况

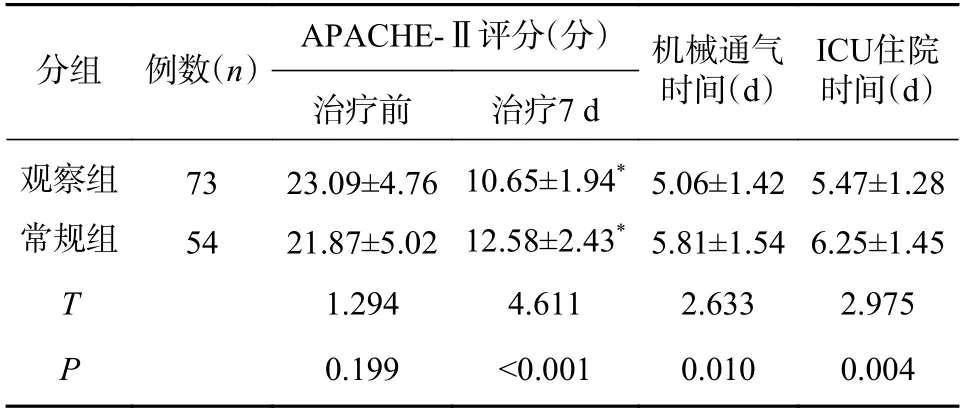

2.4 两组治疗后恢复情况比较

治疗7 d 时,两组APACHE-Ⅱ评分明显降低(P<0.05),且观察组APACHE-Ⅱ评分、机械通气时间及ICU 住院时间均低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.5 两组预后情况

观察组和常规组多器官功能障碍综合征(MODS)发生率分别为4.11%和14.81%(P<0.05),病死率分别为1.37%和7.41%(P>0.05)。

3 讨论

严重感染患者细菌及毒素入血导致大量炎性细胞激活和炎症介质释放,造成级联失控的免疫反应并引起各器官和系统灌注和代谢障碍,导致MODS 发生甚至威胁患者生命安全[5]。感染性休克病情进展较快且诊疗难度大,预后情况目前仍不容乐观,文献报道患者病死率可达50%以上,且救治成功的患者也可能长期存在器官功能不全等问题,给患者、家庭和社会带来沉重负担,因此提升临床诊治水平势在必行,而微循环障碍是感染性休克核心环节,与患者预后情况关系密切,是现阶段国内外重点研究方向。

既往研究认为严重感染尤其是G−菌患者有较高风险发生感染性休克,因此检测炎症因子表达水平可反映病情严重程度。本研究结果显示,两组治疗前IL-6、TNF-α 及PCT 水平显著升高,其中IL-6可参与机体免疫反应并促进淋巴细胞增殖和分化;TNF-α 是常见促炎因子,能进一步诱导炎症介质大量释放;PCT 可准确反映机体炎症反应水平,在细菌或真菌等感染后明显升高。本研究中治疗第7 天时两组IL-6、TNF-α 及PCT 水平均大幅度降低,且观察组降低效果更为显著,表明乌司他丁辅助治疗感染性休克有利于降低血清炎症因子水平,具有良好控制感染和炎症反应效果(见表4),与王东等[6]研究结果相一致。乌司他丁是分布于人体血液、尿液或脑脊液中的Kunitz 型胰蛋白酶抑制剂,可同时抑制多种水解酶活性并限制炎症介质释放,在机体受到感染后可快速进入炎症反应进程,近年来作为抗炎因子广泛用于胰腺炎、关节炎及脓毒症等病变治疗,以补充人体内源性乌司他丁消耗,有助于快速缓解症状[7]。

表4 两组治疗后恢复情况

2016 年ACCP/SCCM 感染性休克最新定义强调了微循环和细胞代谢障碍的重要性,要求在治疗过程中积极改善微循环功能。感染性休克血流动力学发生改变的基础为外周血管收缩功能异常,继而引起血管扩张和通透性改变,造成顽固性低血容量状态,且由于炎症反应和心肌细胞损伤,心输出量进一步下降,导致组织灌注不足和血流量重新分配,严重时可引起MODS 发生。因此,感染性休克治疗期间常采用PiCCO 严密监测心功能和外周循环状态,为评估病情和指导治疗提供参考依据[8]。明自强等[9]研究认为,乌司他丁对胆道感染性休克患者血流动力学参数具有明显改善效果,有利于患者病情好转,但乌司他丁对循环系统的作用机制目前尚未清楚,文献报道可能与抑制炎症因子释放和脂质过氧化[10]、清除氧自由基以及减轻内皮细胞损伤等作用有关。本研究结果显示,两组患者经过积极干预后MAP、CI 和PaO2/FiO2均明显升高且EVLWI和SVRI 明显降低,表明患者微循环状态和组织灌注水平获得改善,其中观察组各项指标改善效果存在较大优势,提示采用乌司他丁辅助治疗感染性休克可促进微循环改善,有助于恢复各器官系统血流量,为改善预后创造有利条件。本研究中观察组治疗7 d 时APACHE-Ⅱ评分、机械通气时间、ICU 住院时间及MODS 发生率均明显低于常规组,表明乌司他丁治疗感染性休克可提升患者康复速度,这与其抑制炎症反应和改善微循环的功能均有密切联系,同时本研究显示观察组患者死亡率较低,但与常规组比较未见明显差异,不同于方向明等[11]报道结果,其原因可能与不同研究样本类型和医疗条件等均存在一定差异有关,也可能是本研究样本容量偏小所致,具体情况还需更多研究进行证实。

综上所述,乌司他丁治疗感染性休克有利于减轻炎症反应,改善血流动力学指标和微循环灌注,对促进患者康复和改善预后具有积极作用。